2. 国家海洋局第二海洋研究所, 杭州 310012;

3. 中国科学院测量与地球物理研究所, 武汉 430077;

4. 中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院, 武汉 430074;

5. 中国科学院广州地球化学研究所 同位素地球化学国家重点实验 室, 广州 510640;

6. 中国地震局地球物理勘探中心, 郑州 450002;

7. 中国科学院大学, 北京 100049

2. Second Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Hangzhou 310012, China;

3. Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430077, China;

4. Institute of Geophysics and Geomaties, China University of Geoscience(Wuhan), Wuhan 430074, China;

5. State Key Laboratory of Isotope Geochemistry, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China;

6. Geophysical Exploration Center, China Earthquake Administration, Zhengzhou 450002, China;

7. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

地球介质是构成固体地球本体的物质基础,是各种浅层地质活动和深部动力作用的物质载体,它们的属性和结构既是深浅构造活动发生的前提,也是各种复杂的物理化学过程作用的结果,蕴涵着丰富的关于地球结构和演化方面的信息。地球的外层固化层圈-岩石圈(包括地壳和岩石圈地幔),是记录地球演化历史的天然“档案馆”(Sun,1989; Hawkesworth et al., 2013)。在地球漫长的演化历史中,不同地质历史时期发生的每一次重大地质事件,都会以组分和结构改造的方式,或多或少地留下自己的“印记”。地球物理成像所获得的,是现今以及地球不同历史时期各种地质作用及其效应长期复合叠加的“映像”。“上天难,入地更难”,地球深部的“不可入性”决定了地球物理探测在大深度、多尺度“深地”探测中的主导地位。通过地球物理探测,探查地球的内部结构和物质组成、深部动力过程,不仅是出于人类探索自然奥秘的求知欲使然,更是人类获取资源、抵御灾害等维系人类自身生存和发展安全的基本需求。

地震探测是揭示地球内部结构和构造的主要手段。自20世纪70年代,美国率先组织开展大陆反射地震探测计划(COCORP,1974-1999) 以来,世界各国在深部探测计划实施过程中,高分辨率的人工源地震探测(特别是反射地震探测)始终发挥了先导作用(高锐等,2002; 董树文等,2013; Dong et al., 2013; 吕庆田等,2014)。但由于人工地震数据采集成本过高,仅在关键剖面的重要地段实施,在探测范围和探测深度等方面存在明显的局限性,制约了人们对于地球深部大深度、全空间的认知。随着电子和信息技术的进步,便携式流动台阵观测技术在上世纪90年代逐步兴起,2000年以来快速得到普及。美国于2005年启动第二轮地球探测计划-地球透镜计划(EarthScope),其下设的阵列计划(USArray)再次让美国的地球物理深部探测走在了世界前列(董树文等,2010)。大规模流动地震台阵技术为探测地球深部注入了空前活力,为深部探测由地壳尺度的二维剖面探测真正走向岩石圈尺度的三维空间探测起到了至关重要的作用。反过来,海量高信噪比地震数据的获取,也促进了地震学理论和方法的进步。比如,现今已广泛用于重建壳幔精细结构的接收函数成像、有限频远震体波/面波成像、环境噪声成像等,无不受益于宽频带地震台阵观测技术的普及。方法和技术的进步,继而有力推动了人们对地球壳幔相互作用、岩石圈演化等重要地球科学问题的认知(朱日祥等,2012; Chen et al., 2014)。

以重力、地磁、大地电磁为代表的非震地球物理方法,在深部探测过程中也起到了重要的作用(高锐,1996)。传统的地震学方法,可以提供壳幔内部主要间断面深度和形态、速度分布等约束,但对于讨论地球内部的物质组成和状态等,还存在很大程度的多解性。基于非震地球物理方法提供的密度、磁性、电阻率、热流等地球物理参数,和地震学方法提供的几何结构、速度结构进行联合约束,可以很大程度地弥补单一方法、单一参数的不足,即综合地球物理为最初的结构构造分析,最终走向物质组成、状态和深部过程重建等提供可靠的系统约束,并可以通过现代数值模拟技术再现或检验可能发生的深部动力学过程(高锐等,2002; Chen et al., 2015; 陈赟等,2017)。比如,USArray在大规模开展密集流动地震台阵探测的同时,开展了大规模密集大地电磁(MT)台阵探测;澳大利亚的四维地球动力学计划(AGCRC)、玻璃地球计划(Glass-Earth)、地球探测计划(AuScope)等堪称地球物理和地球动力学综合集成研究的典范。

随着中国综合国力的日益增强,面临的资源、能源、环境等问题日益突出,整合国内深地探测力量,突破资源和能源“瓶颈”,启动国家级的深部探测计划为国家发展战略和实际需求服务,显得尤为迫切。近10年以来,中国组织实施了多项重大深部探测和研究计划,主要包括国土资源部“深部探测技术与实验研究专项”(SinoProbe,2008-2014)、国家自然科学基金重大研究计划“华北克拉通破坏”(2007-至今),地震行业科研专项重大项目“中国地震科学台阵探测”(ChinArray,2010-至今)等(朱日祥等,2012;宋丽莉等,2012;Dong et al., 2013;董树文等,2013)。为了着力解决制约中国科技计划引领带动创新发展的深层次问题,提高财政资金使用效益,解决日益突出的重复、分散、封闭、低效等问题,遵循科技发展的客观规律,发挥科技人员的积极性和创造性,中国在“十三五”伊始构建了全新的国家级科技计划的体系和布局。整合了原有的973计划、863计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项,发改委、工信部管理的产业技术研发专项以及有关部门管理的公益性行业科研专项等,形成了新的国家重点研发计划,并于2016年2月发布了首批“深地资源勘查开采”重点专项申报指南。其中,“重大地质事件与成矿效应”列入“成矿系统的深部结构与控制要素”所属4项择优支持的项目之一,要求聚焦“燕山运动”重大地质事件与成矿关系开展研究,并将关键部位“综合地球物理剖面500 km与深部结构解释”列为主要考核指标之一。中国科学院广州地球化学研究所作为项目牵头单位,孙卫东研究员作为首席科学家,联合国内相关单位的优势研究力量,成功申请获批了“燕山期重大地质事件的深部过程与资源效应”项目,中国科学院地质与地球物理研究所作为课题承担单位,联合国家海洋局第二海洋研究所、中国科学院测量与地球物理研究所、中国科学院广州地球化学研究所、中国地震局地球物理勘探中心等单位,具体组织实施相关的深部地球物理探测研究课题-“关键廊带的综合地球物理探测与深部结构”(批准号:2016YFC0600402,执行期限为2016年7月~2020年12月)。

2 科学目标和研究思路本课题的主要任务是,组织实施燕山期重大地质事件关键廊带二维综合地球物理剖面探测和关键区域宽频带流动地震台阵探测、中国东部区域重力/地磁异常分析等,揭示太平洋俯冲作用关键区段的壳幔结构与物性特征,为探讨燕山期重大地质事件的深部过程和时空演化提供深部地球物理约束。关键廊带和关键区域的合理选择,是课题研究取得成功的前提和基础。

众所周知,“燕山运动”由翁文灏先生于20世纪20年代在中国燕山地区识别并提出,最早是指发生在华北燕山地区中晚侏罗世时期的重大构造事件(Wong, 1926, 1927, 1929)。历经近一个世纪的研究与发展,其科学内涵不断得到丰富和发展,如今“燕山运动”不仅成为深入刻画中国东部中生代地质演化的代名词(吴福元等,2000),而且也被认为是晚中生代亚洲东部乃至全球性的重大构造事件(董树文等, 2007, 2009;张岳桥等,2007)。中国东部和东亚地区位于古亚洲、特提斯和太平洋三大构造域的构造转换与复合叠加的核心部位;自中生代以来,先后经历了印支运动、燕山运动和喜马拉雅运动等多期次重大系列构造事件,彼此之间既有一定程度的继承性,更体现出多期次复合改造的复杂性(董树文等,2000;肖文交等,2000;赵越等,2004;Windley et al., 2010;李三忠等,2011)。尽管构造环境和动力过程复杂,但晚中生代至今,东亚大陆一直与西太平洋毗邻,西太平洋板块的俯冲作用对东亚大陆岩石圈演化、构造运动、成矿作用、生物环境演变等起到了压倒性的控制和改造作用,因而太平洋板块的俯冲体制及其深浅效应研究一直是国内外地学界的研究热点(朱光等,2004;Sun et al., 2007, 2013;孙卫东等, 2008, 2010;Windley et al., 2010;Kusky et al., 2014;朱光等,2016)。

郯庐断裂带是中国东部规模最大的断裂带,在中国境内长达2400 km,总体呈北东—南西向展布,自南向北经过华南板块、大别-苏鲁造山带、华北板块及兴蒙造山带等(朱光等,2004;张岳桥和董树文,2008;赵田等,2016)。自1959年航磁异常调查发现郯庐断裂带以来,开展了大量的地质、地球物理研究工作(朱光等,2002;董树文等,2013;Deng et al., 2013;吕庆田等,2014)。关于郯庐断裂带的启动时间和形成机制,有人认为与印支期华北-华南板块的拼合和碰撞作用过程有关;但也有人认为,与燕山期古太平洋板块和东亚大陆的相互作用有关(Okay and Şengör,1992;Yin and Nie, 1993;Li,1994;徐嘉炜和朱光,1995;Fletcher et al., 1995;Uchimura et al., 1996;Gilder et al., 1999;Wang et al., 2003;Zhu et al., 2009)。因此,郯庐断裂带南段及其两侧典型构造域,不仅对于研究郯庐断裂自身的启动和形成机制具有重要意义(Mercier et al., 2007),而且其活动历史和变形特征深刻地记录了中国东部和东亚陆缘中生代晚期以来的地质演化,尤其是对太平洋板块的俯冲体制和转换过程具有重要的指示意义(孙卫东等, 2008, 2010;Sun et al., 2013),是研究和揭示燕山期重大地质事件深部过程的理想窗口。

在课题总体科学目标的指导下,我们选择郯庐断裂带南段及两侧的徐淮地区和扬子陆缘地区为突破口,在整合利用GGT地学断面(奉贤-灵璧,奉贤-阿拉善左旗)人工地震测深资料的基础上,集成陆上和海底宽频带流动地震台阵和超宽频大地电磁测深等先进的大深度、高精度、全地域地球物理探测技术,开展二维综合地球物理剖面海-陆联测、区域宽频带流动地震台阵探测和重力/地磁异常分析等,揭示关键区段的壳幔精细结构和物性特征;进而从岩石圈和深部地幔2个层次入手,通过二维基干剖面和三维立体结构剖析,联合约束古太平洋板块俯冲作用在中国东部大陆固化层圈中保留的结构和组分“遗迹”,以及在深部地幔中的板片“残留”,为探讨太平洋俯冲体制及深浅效应提供约束。

关键区段壳幔精细结构和物性特征探测是本项研究的逻辑起点和数据基础,而多参数联合约束、多尺度时空对比是实现本项研究科学目标的指导思想和必要途径。本课题拟采用的主要方法及解决问题的主要思路如下:

(1) 集成人工源和天然源地震探测、重力/地磁测量、大地电磁测深等多学科探测手段,采用海-陆联测、二维基干剖面和三维立体探测相结合等方式,实现壳幔精细结构重建和属性特征分析;

(2) 通过壳幔内部主要层圈的几何结构特征,纵横波速度、密度、磁性、电导率、热流等物性参数之间的联合约束,减小多解性,从而鉴别细节真伪、区分不同时代的地质效应;

(3) 通过二维关键剖面、三维结构剖析,以及与海陆不同区段、中国东部不同区域、全球典型地区之间的多尺度时空对比研究,系统探讨太平洋俯冲体制及深部过程。

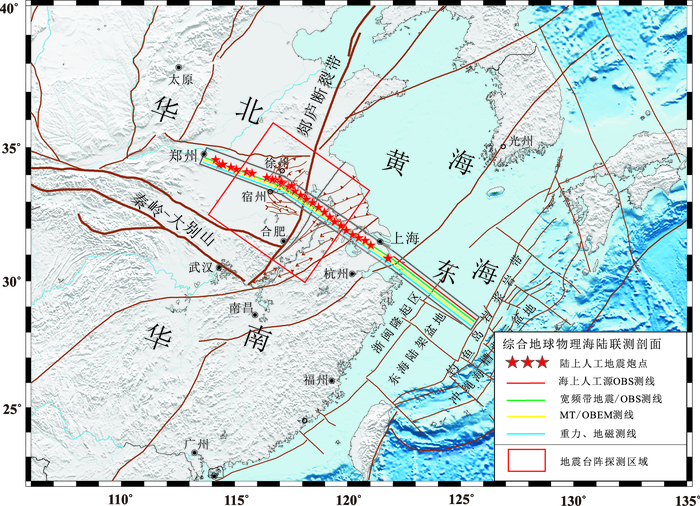

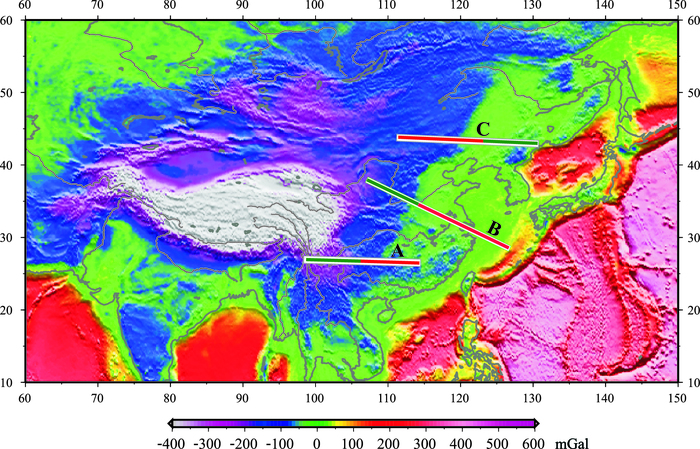

3 实施方案和研究内容多参数约束、典型区域对比、多学科综合是利用地球物理探测重建古老重大地质事件深部过程的基本经验(陈赟等,2017)。为此,我们选择郯庐断裂带南段及两侧的徐淮地区和扬子陆缘地区作为突破口,横跨扬子陆缘(包括东海陆架区)-郯庐断裂带南段-徐淮地区部署了全长近1200 km的综合地球物理海-陆联测剖面(其中,海域剖面长度约400 km,陆上剖面长度约800 km),在徐淮地区布设了近百套宽频带地震仪组成的流动地震台阵(图 1);此外,还将通过与东北和华南地区关键地段的综合地球物理剖面的对比研究(图 2),系统地约束和理解太平洋板块俯冲体制、深浅过程与效应等。

|

图 1 综合地球物理海-陆联测及宽频带流动地震台阵探测位置 Figure 1 The distribution map of the synchronous onshore-offshore geophysical profile and the broad-band seismic array |

|

背景颜色为布格重力异常值。其中,A为福贡-贵阳-赣州剖面,B为冲绳海槽-上海-郑州-靖边剖面,C为珲春-公主岭-二连浩特剖面。绿色线段所示为已完成区段,红色线段所示为观测进行中的剖面 图 2 中国东部关键区段综合地球物理典型剖面位置分布图 Figure 2 Shaded topographic map that shows the Bouguer gravity and the location of the comprehensive geophysical profiles in East China |

主要研究内容,具体包括:

(1) 东海陆架区二维综合地球物理剖面探测。组织实施东海陆架区综合地球物理剖面探测,主要包括人工源和天然源海底地震(OBS)探测、重力/地磁、热流测量等;重建剖面下方地壳与上地幔结构,分析物性特征;发挥东海陆架区二维基干综合地球物理剖面的控制作用,通过壳幔结构和属性特征分析,探讨东海大陆架基底性质、东亚陆缘岩石圈强度变化和变形样式,揭示深部结构的控制因素和动力学特征。

(2) 徐淮及邻区二维综合地球物理剖面探测。组织实施徐淮及邻区二维综合地球物理剖面探测,构建横跨郯庐断裂带南段的高精度、大深度综合地球物理深部探测体系,主要包括人工源地震测深剖面联合处理、宽频带流动地震链式台阵探测、超宽频大地电磁测深、密集重力/地磁剖面测量等;重建剖面下方地壳和上地幔内部主要间断面形态、物性(速度、密度、电性)结构等;发挥徐淮及邻区二维基干综合地球物理剖面的控制作用,注重从地壳和岩石圈地幔尺度探寻板块俯冲在固化圈层保留的结构和组分响应,为探讨太平洋板块俯冲体制提供多尺度、多参数深部地球物理约束。

(3) 徐淮及邻区宽频带流动地震台阵探测。基于区域地震台网资料,补充完善并组织实施徐淮及邻区宽频带流动地震台阵探测,构建横跨中国东部郯庐断裂带的宽频带地震三维立体探测体系;重建研究区壳幔内部主要间断面形态、速度结构特征等;发挥徐淮及邻区三维深部精细结构的剖析作用,通过与中国东部其他关键部位、世界其他典型地区的对比研究,注重从岩石圈和深部地幔2个层次,探寻板块俯冲在固化圈层中保留的结构响应以及深部地幔中的板片残留,为探讨太平洋板块俯冲体制提供时空演化方面的地震学约束。

(4) 中国东部区域重力/地磁异常研究。基于卫星重力/地磁异常数据和大比例尺区域重力/地磁异常数据,开展中国东部区域重磁异常处理研究工作;通过不同空间尺度延拓,分析区域重磁异常条带纵-横向展布特征与断裂带、板块构造之间的关系,探寻板块俯冲的重力/地磁响应特征。

(5) 地球物理探测成果集成与综合解释。集成综合地球物理探测成果,编制研究区综合地球物理断面图,探讨现今壳幔结构和物性特征与古太平洋板块俯冲体制之间的联系。

4 结语以海-陆人工源地震探测、宽频带流动地震探测、超宽频大地电磁测深、密集重力/地磁测量等探测手段为代表的综合地球物理探测技术,可为“深地”探测提供全地域的大深度、高精度方法技术支撑;通过后续资料处理,多参数联合约束、典型区域对比、多学科综合等,使得利用综合地球物理探测成果重建古老重大地质事件的深部过程成为可能。燕山期重大地质事件关键廊带综合地球物理海-陆联测剖面和关键地区宽频带流动地震台阵探测的组织实施,可望为探讨燕山期重大地质事件的深部过程和成矿效应提供系统的、可靠的地球物理约束。

致谢: 衷心感谢特邀编辑的约稿,以及两位评审专家对此文提出的宝贵的修改意见和建议,对他们为此付出的辛苦劳动表示崇高敬意。

| [] | Chen L, Jiang M M, Yang J H, Wei Z G, Liu C Z, Ling Y. 2014. Presence of an intralithospheric discontinuity in the central and western North China Craton:Implications for destruction of the craton. Geology, 42(3): 223–226. DOI:10.1130/G35010.1 |

| [] | Chen Y, Xu Y G, Xu T, Si S K, Liang X F, Tian X B, Deng Y F, Chen L, Wang P, Xu Y H, Lan H Q, Xiao F H, Li W, Zhang X, Yuan X H, Badal J, Teng J W. 2015. Magmatic underplating and crustal growth in the Emeishan Large Igneous Province, SW China, revealed by a passive seismic experiment. Earth and Planetary Science Letters, 432: 103–114. DOI:10.1016/j.epsl.2015.09.048 |

| [] | Deng Y F, Fan W M, Zhang Z J, Badal J. 2013. Geophysical evidence on segmentation of the Tancheng-Lujiang fault and its implications on the lithosphere evolution in East China. Journal of Asian Earth Sciences, 78: 263–276. DOI:10.1016/j.jseaes.2012.11.006 |

| [] | Dong S W, Li T D, Lü Q T, Gao R, Yang J S, Chen X H, Wei W B, Zhou Q, SinoProbe team. 2013. Progress in deep lithospheric exploration of the continental China:A review of the SinoProbe. Tectonophysics, 606: 1–13. DOI:10.1016/j.tecto.2013.05.038 |

| [] | Fletcher C J N, Fitches W R, Rundle C C, Evans J A. 1995. Geological and isotopic constraints on the timing of movement in the Tan-Lu Fault Zone, northeastern China. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 11(1): 15–22. DOI:10.1016/0743-9547(94)00034-C |

| [] | Gilder S A, Leloup P H, Courtillot V, Chen Y, Coe R S, Zhao X X, Xiao W J, Halim N, Cogné J P, Zhu R X. 1999. Tectonic evolution of the Tancheng-Lujiang(Tan-Lu)fault via middle Triassic to early Cenozoic paleomagnetic data. Journal of Geophysical Research, 104(B7): 15365–15390. DOI:10.1029/1999JB900123 |

| [] | Hawkesworth C, Cawood P, Dhuime B. 2013. Continental growth and the crustal record. Tectonophysics, 609: 651–660. DOI:10.1016/j.tecto.2013.08.013 |

| [] | Kusky T M, Windley B F, Wang L, Wang Z S, Li X Y, Zhu P M. 2014. Flat slab subduction, trench suction, and craton destruction:Comparison of the North China, Wyoming, and Brazilian cratons. Tectonophysics, 630: 208–221. DOI:10.1016/j.tecto.2014.05.028 |

| [] | Li Z X. 1994. Collision between the north and south China blocks:A crustal-detachment model for suturing in the region east of the Tanlu fault. Geology, 22(8): 739–742. DOI:10.1130/0091-7613(1994)022<0739:CBTNAS>2.3.CO;2 |

| [] | Mercier J L, Hou M J, Vergély P, Wang Y M. 2007. Structural and stratigraphical constraints on the kinematics history of the Southern Tan-Lu Fault Zone during the Mesozoic Anhui Province, China. Tectonophysics, 439(1-4): 33–66. DOI:10.1016/j.tecto.2007.03.001 |

| [] | Okay A I, Şengör A M C. 1992. Evidence for intracontinental thrust-related exhumation of the ultra-high-pressure rocks in China. Geology, 20(5): 411–414. DOI:10.1130/0091-7613(1992)020<0411:EFITRE>2.3.CO;2 |

| [] | Sun S S. 1989. Growth of lithospheric mantle. Nature, 340(6234): 509–510. DOI:10.1038/340509a0 |

| [] | Sun W D, Ding X, Hu Y H, Li X H. 2007. The golden transformation of the Cretaceous plate subduction in the west Pacific. Earth and Planetary Science Letters, 262(3-4): 533–542. DOI:10.1016/j.epsl.2007.08.021 |

| [] | Sun W D, Li S, Yang X Y, Ling M X, Ding X, Duan L A, Zhan M Z, Zhang H, Fan W M. 2013. Large-scale gold mineralization in eastern China induced by an Early Cretaceous clockwise change in Pacific plate motions. International Geology Review, 55(3): 311–321. DOI:10.1080/00206814.2012.698920 |

| [] | Uchimura H, Kono M, Tsunakawa H, Kimura G, Wei Q, Hao T, Liu H. 1996. Paleomagnetism of late Mesozoic rocks from northeastern China:The role of the Tan-Lu fault in the North China Block. Tectonophysics, 262(1-4): 301–319. DOI:10.1016/0040-1951(96)00016-9 |

| [] | Wang E, Meng Q R, Burchfiel B C, Zhang G W. 2003. Mesozoic large-scale lateral extrusion, rotation, and uplift of the Tongbai-Dabie Shan belt in East China. Geology, 31(4): 307–310. DOI:10.1130/0091-7613(2003)031<0307:MLSLER>2.0.CO;2 |

| [] | Windley B F, Maruyama S, Xiao W J. 2010. Delamination/thinning of sub-continental lithospheric mantle under eastern China:The role of water and multiple subduction. American Journal of Science, 310(10): 1250–1293. DOI:10.2475/10.2010.03 |

| [] | Wong W H. 1926. Crustal movement in eastern China. In:Proceedings of Third Peri-Pacific Symposium(the First Volume). 462-485 |

| [] | Wong W H. 1927. Crustal movements and igneous activities in eastern China since Mesozoic time. Acta Geologica Sinica, 6(1): 9–37. |

| [] | Wong W H. 1929. The Mesozoic orogenic movement in eastern China. Acta Geologica Sinica, 8(1): 33–44. |

| [] | Yin A, Nie S Y. 1993. An indentation model for the North and South China collision and the development of the Tan-Lu and Honam fault systems, eastern Asia. Tectonics, 12(4): 801–813. DOI:10.1029/93TC00313 |

| [] | Zhu G, Liu G S, Niu M L, Xie C L, Wang Y S, Xiang B W. 2009. Syn-collisional transform faulting of the Tan-Lu fault Zone, East China. International Journal of Earth Sciences, 98(1): 135–155. DOI:10.1007/s00531-007-0225-8 |

| [] | 陈赟, 王振华, 郭希, 邓阳凡, 徐涛, 梁晓峰, 田小波, 吴晶, 陈林, 张晰, 唐国彬, 徐义刚. 2017. 古地幔柱作用"遗迹"的深部地球物理探测-以峨眉山大火成岩省为例. 矿物岩石地球化学通报, 36(3): 394–403. |

| [] | 董树文, 吴锡浩, 吴珍汉, 邓晋福, 高锐, 王成善. 2000. 论东亚大陆的构造翘变:燕山运动的全球意义. 地质论评, 46(1): 8–13. |

| [] | 董树文, 张岳桥, 龙长兴, 杨振宇, 季强, 王涛, 胡建民, 陈宣华. 2007. 中国侏罗纪构造变革与燕山运动新诠释. 地质学报, 81(11): 1449–1461. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2007.11.001 |

| [] | 董树文, 李廷栋, 钟大赉, 王成善, 沙金庚, 陈宣华. 2009. 侏罗纪/白垩纪之交东亚板块汇聚的研究进展和展望. 中国科学基金, 23(5): 281–286. |

| [] | 董树文, 李廷栋, 高锐, 吕庆田, 吴珍汉, 陈宣华, 周琦, 刘刚, 刘志强, 梅琳. 2010. 地球深部探测国际发展与中国现状综述. 地质学报, 84(6): 743–770. |

| [] | 董树文, 李廷栋, 高锐, 吕庆田, 魏文博, 杨经绥, 王学求, 陈群策, 石耀霖, 黄大年, 陈宣华, 周琦. 2013. 中国深部探测技术与实验研究与国际同步. 地球学报, 34(1): 7–23. DOI:10.3975/cagsb.2013.01.02 |

| [] | 高锐. 1996. 中国大陆岩石圈演化研究建议-来自全球地学断面(GGT)的启示. 中国地质(11): 23–25. |

| [] | 高锐, 李秋生, 赵越, 张季生, 管晔, 白金, 吴海, 张栓宏, 胡建民, 李朋武, 王海燕, 贺日政. 2002. 燕山造山带深地震反射剖面启动探测研究. 地质通报, 21(12): 905–907. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2002.12.017 |

| [] | 李三忠, 张国伟, 周立宏, 赵国春, 刘鑫, 索艳慧, 刘博, 金宠, 戴黎明. 2011. 中、新生代超级汇聚背景下的陆内差异变形:华北伸展裂解和华南挤压逆冲. 地学前缘, 18(3): 79–107. |

| [] | 吕庆田, 董树文, 史大年, 汤井田, 江国明, 张永谦, 徐涛, SinoProbe-03-CJ项目组. 2014. 长江中下游成矿带岩石圈结构与成矿动力学模型-深部探测(SinoProbe)综述. 岩石学报, 30(4): 889–906. |

| [] | 宋丽莉, 杨微, 葛洪魁, 袁松湧, 欧阳彪. 2012. 中国地震科学台阵流动观测现状及进展. 国际地震动态(3): 16–21. |

| [] | 孙卫东, 凌明星, 汪方跃, 丁兴, 胡艳华, 周继彬, 杨晓勇. 2008. 太平洋板块俯冲与中国东部中生代地质事件. 矿物岩石地球化学通报, 27(3): 218–225. |

| [] | 孙卫东, 凌明星, 杨晓勇, 范蔚茗, 丁兴, 梁华英. 2010. 洋脊俯冲与斑岩铜金矿成矿. 中国科学(D辑), 40(2): 127–137. |

| [] | 吴福元, 孙德有, 张广良, 任向文. 2000. 论燕山运动的深部地球动力学本质. 高校地质学报, 6(3): 379–388. |

| [] | 肖文交, 周烑秀, 杨振宇, 赵西西. 2000. 大别-郯庐-苏鲁造山带复合旋转拼贴作用. 地球科学进展, 15(2): 147–153. |

| [] | 徐嘉炜, 朱光. 1995. 中国东部郯庐断裂带构造模式讨论. 华北地质矿产杂志, 10(2): 121–134. |

| [] | 张岳桥, 董树文, 赵越, 张田. 2007. 华北侏罗纪大地构造:综评与新认识. 地质学报, 81(11): 1462–1480. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2007.11.002 |

| [] | 张岳桥, 董树文. 2008. 郯庐断裂带中生代构造演化史:进展与新认识. 地质通报, 27(9): 1371–1390. |

| [] | 赵田, 朱光, 向必伟, 林少泽, 顾承串. 2016. 郯庐断裂带起源机制的探讨. 矿物岩石地球化学通报, 35(6): 1120–1140. |

| [] | 赵越, 徐刚, 张拴宏, 杨振宇, 张岳桥, 胡健民. 2004. 燕山运动与东亚构造体制的转变. 地学前缘, 11(3): 319–328. |

| [] | 朱光, 宋传中, 牛漫兰, 刘国生, 王勇生. 2002. 郯庐断裂带的岩石圈结构及其成因分析. 高校地质学报, 8(3): 248–256. |

| [] | 朱光, 王道轩, 刘国生, 牛漫兰, 宋传中. 2004. 郯庐断裂带的演化及其对西太平洋板块运动的响应. 地质科学, 39(1): 36–49. |

| [] | 朱光, 王薇, 顾承串, 张帅, 刘程. 2016. 郯庐断裂带晚中生代演化历史及其对华北克拉通破坏过程的指示. 岩石学报, 32(4): 935–949. |

| [] | 朱日祥, 徐义刚, 朱光, 张宏福, 夏群科, 郑天愉. 2012. 华北克拉通破坏. 中国科学(D辑), 42(8): 1135–1159. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36