编者按: 本期“科学人生”栏目为纪念去年离世的国际地球化学大师沃森伯格教授,特刊发本刊特约稿《华漱白教授与我》,该稿是由沃森伯格教授学生,台湾中央研究院院士、地球科学研究所前所长、国际著名天体化学家李太枫(Typhoon Lee)教授专门为本刊撰写的回忆文章。该文用感人的第一手史料生动地诠释了“名师出高徒”的深刻含义!该文同样用第一人称权威的阐述告诉我们自然科学前沿的“第一”是如何“炼成”的!相信本文对奋战在地球科学一线广大的年轻学子们会有深远的启示意义!

*华漱白(Prof. Gerald J. Wasserburg正式译名为沃森伯格)是家父替他取的中文名字,原意来自他的无尘实验室(超净实验室, Ultra-Clean Lab)清洁得干净无比。

从小混混到大学者华漱白从小长大在美国新泽西州的New Brunswick城,小时不爱念书,在高中时混了太保。幸好这时美国参加了二战,他假报年龄去参军,终于达成愿望,在欧洲战场结束前一个月,在捷克遭遇敌人。退伍后利用帮助退伍军人战后入大学受教育的G.I. Bill法案,而有机会进入大学。最好笑的是当初在性向(性格取向)测验时,完全看不出他将来会变成伟大的科学家,只因为他喜欢户外活动,就推荐他去当国家公园管理员。还好他后来进入Rutgers大学的物理系就读,得到Baad教授的青睐。只有伯乐识得千里马,Baad教授在两年之内,替华漱白补完了大学物理课程,就推荐他到芝加哥大学去读地质博士。当时芝加哥大学在物理上有费米(Fermi),化学上有尤里(Urey),都是诺贝尔奖得主。在美国制造核弹的曼哈顿计划之中,芝大的任务是建造世界上第一个反应堆,捕获中子达到连锁反应。因此当时在核子科学上,是世界最强的。战后地学研究的目标在于将化学和物理等基础科学方法,引入地质科学,使其更精确,因此他的论文题目是钾氩K-Ar定年法。而且他修了所有的物理系必修课程,只为免修古生物及地层学。其实他的物理功力很强,不但会造仪器,做实验,而且会做理论分析。尤其对偏微分方程式的解法,有深入的了解。带着这些工具,他毕业后到加州理工学院任教,并建立了钾氩定年法的实验室。

从宇宙大爆炸到超新星爆发,核素(nuclei)是哪里合成的?20世纪50年代初期,迦莫夫Gamow认为核素是在宇宙初始大爆炸时形成的。但是1957年Burbidge,Burbidge(夫妇),Fowler和Hoyle等四人在美国《近代物理评论》发表一篇长达百页的经典论文,简称为B2FH,Fowler因此在1983得到诺贝尔物理奖。他们将自然界存在的九十余种核素,划分了7种不同的核过程合成。大部分是在质量重的星球老化成巨星,最后以爆炸成超新星而死亡时进行的。要测试这个理论,最好的方法是去分辨绝迹核种,即灭绝核素(extinct nuclei),是指半衰期远小于太阳系年龄的核素,看能否在陨石里找到证据,来判定它们是不是曾经出现过。不过既然称为灭绝核素,现在怎么样才能判断它的存在呢?最好的方法是在利用它的蜕变产物,例如如果能在找到太阳系形成时不含镁只含铝的矿物(如Al2O3),则今天他的Al-26全部蜕变成镁Mg-26,矿物中原本没有正常的镁(正常的镁同位素Mg-24:Mg-25:Mg-26比值约为7 :1 :1),现在只有从Al-26蜕变而来的镁Mg-26,因此镁的同位素比值变成Mg-24:Mg-25:Mg-26=0 :0 :1,亦即仅有质量为26 amu的镁。因此由镁的比值异常,就可以判定其在太阳系初期就有此灭绝核素Al-26的存在。

其实当时已经知道有2个灭绝核素,一个是I-129,另一个是Pu-244。这2个核素半衰期分别为16 Ma与80 Ma。华漱白与Fowler共同指导一位学生Schramm根据核种形成的理论,利用Th-232,U-235,U-238,Re-187共4个已知的太阳系放射性核素,加上前面提到的2个灭绝核素I-129、Pu-244的比例,可以建造一个模式而得到合理的银河系制造核素的时间尺度为1010年,及最后一个提供了重元素给太阳系的超新星爆炸时间为太阳系形成前的108年。

当时实验物理学家已经可以在加速器实验中,把Al-27打成Al-26,半衰期也可以用实验定出为0.72 Ma。尤里很早就想到假如太阳系早期,Al-26会是小行星的主要热源。因为铝蜕变很快,如果含量够大,和球粒陨石一样多,小行星会受热熔融分化。祖师爷尤里已经注意到Al-26应该存在,但其能够用来加热小行星的时间尺度只有106年,与前面模式得到的不合。

“从有到无”又“从无到有”的Al-261969年加拿大的几位科学家声称他们找到了Al-26在普通球粒陨石中受热变质而重新结晶的证据。华漱白认为热变质的发生时间应该是太阳系形成的数千万年之后,当时不应该还有Al-26存在。恰好这时Fowler要求所有他指导的学生需要理论和实验的研究工作都有涉猎,因此希望Schramm能参加一些加速器的实验。不过Schramm拒绝了。他认为他在麻省理工学院已经做过加速器实验,于是Fowler就把他送到华漱白的实验室去做高精度的镁同位素测量,以检核加拿大人的结果。经过9个月的努力,设计出方法完成了普通球粒陨石的镁同位素测量,证明了加拿大人的实验是错误的。当时华漱白希望他继续完成球粒陨石中钙铝包体(CAI,Ca-Al Inclusion)的镁同位素测量。但是Schramm急着毕业拒绝这项要求。Schramm毕业后,到了德州大学任教。我当时在德州大学,Schramm收了我做他的学生。他叫我去做超铀核种Cm-247的存在证据,这是他与华漱白的合作计划,便要我去让华漱白面试。华漱白觉得我物理基础还不错,对仪器使用也有点能力。不过他认为Cm-247很难做,要我先做比较容易的Mg-26,结果发现了Al-26在太阳系早期存在的证据。所以,假如好天资加上后天的努力能够成功的话,就是运气好。

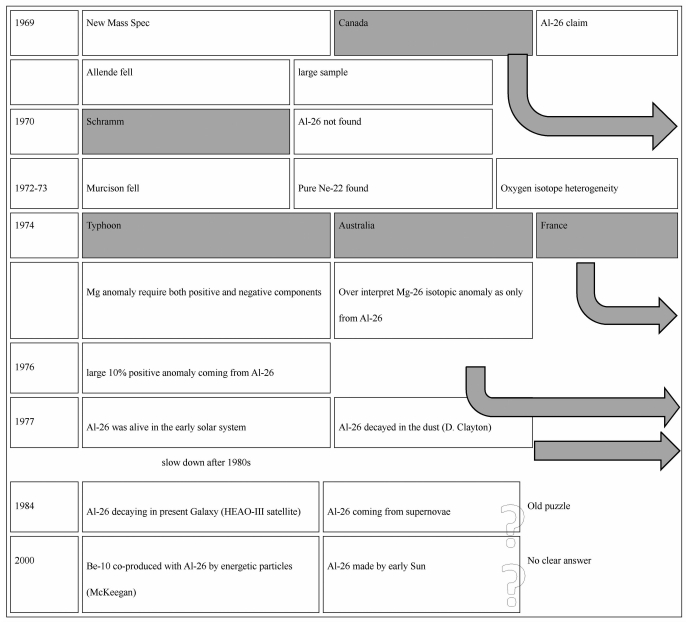

Al-26对于太阳系形成是很重要的。每一个研究的大方向当时机成熟的时候,全球同时有很多的实验室彼此竞争想要最先被大家所公认是首先解决这个问题的科学家。例如达尔文现在多半被公认为发明了生物演化的学说,其实,Wallace也几乎同时提出了类似的学说。下面我们用Al-26来看看这种类似“赛马”的国际竞争(表 1),华漱白教授常被指责过分善于在国际竞争中获得胜利,让我们看看他有什么秘诀。

|

|

表 1 Al-26相关的一些工作年表 |

1969~1973之间是发现Al-26工作的酝酿期。各种陨石的氧同位素被发现有异常。Allende里面含有许多CAI,它们可能是太阳系最早形成的固体;而Murcison则含有许多前太阳颗粒(pre-solar grains)。这2个大型的碳质球粒陨石标本比过去找到的大百倍以上。先要有好的标本才能做好的实验。

第二个成功的要素是好的仪器。1969年华漱白完成了一台被称为Lunatic-1的新的质谱仪。除了特别干净及具有高的穿透率(传输率,transmission)外,他最有新的创意是用电脑来进行仪器的自动控制及数据分析。现在很难想象当时数位(字,digital)化的困难。光是信号线及数据的传输线就要好几千米长,才能把电算中心的电脑主机连到实验室中的质谱仪。不过,数位(字)化的努力使得量测同位素的精确度改进了数十倍。这种仪器的优势在量测到过去看不见的新效应上非常重要,但是地球化学家对制造新的仪器的注意力不够。例如华漱白教授在申请建造新仪器的经费时,被美国国科会的地球科学部退回好几次,最后还是依靠核物理部门的经费支持才能成功。当然,加州理工学院的工程能力也是不可或缺的。

有了好的仪器之后还要会使用。例如,要量高精度的镁同位素比值必须将标本埋在硅胶里面,才能游离足够的镁原子。但是镁的离子流在加了硅胶之后,大部分时间都不稳定。因此其他的竞争者,例如法国C. Allegre的学生Minster也做相同问题。他发现只有不到1/3会稳定,另外2/3做不成,所以他就放弃了。可见实验者的能力也是决定实验成功的要素之一。

其实我们的镁同位素研究第一篇论文是1974年发表的。另外澳洲国立大学的Gray及Compston在同一年的自然杂志Nature发表一篇侦测到Al-26的文章。但是我们觉得他们的数据无法完全支持他们的结论。一直到了1976年,我们才又找到了关键性的高Al/Mg的CAI,证明Al-26真正存在。

1977年我们又发表了一篇论文,说明了我对于一个大型的CAI研究分出了4种纯度相当高的矿物,由它们组成的等时线(isochron)我们可以证明这些CAI是在太阳系早期凝固的,Al-26是凝固以后才蜕变。我们基本上支持尤里的想法,这些Al-26蜕变作为小行星热源。

D. Clayton的理论认为这些CAI是太阳尚未形成之前,便在星际微尘中混有Al-26,而它们中含有的Al-26可能是在很早以前的星际空间就蜕变完毕了,因此它们并不是小行星热源,而象化石一样代表Al-26蜕变后的残骸。到目前为止已有几百个CAI,绝大部分量测到的26Al/27Al初始值都是(5±1)×10-5。由于大部分的Al-26的数据都是在高纯度的矿物得到的,表示它们不是在星际空间中蜕变的,而是集中在太阳系最初的几十万年内蜕变。这些数据说明了D. Clayton的理论不对。

在1984年发现Al-26现在仍在银河系中蜕变,其含量相对于Al-27的含量比例约为太阳系值的五分之一,这是否表示太阳系的确是由超新星爆炸所促成的。而另一方面,2000年McKeegan用了二次离子质谱仪(Secondary Ion Mass Spectrometry,简称SIMS)量到另一个绝迹的核种铍10在CAI里面存在过。因为铍10是由高能粒子撞击而形成,似乎又比较支持铍10和Al-26、Mn-53都是由太阳系早期的高能粒子撞击所产生的。所以究竟Al-26是由那里制造的,还是未定之数。

从说大话到做大事华漱白常常告诉他的学生:“如果你们到毕业时还没有名气,那是我的错”。虽然这是大话,他真正的意思是,他选的题目都是很重要的,如能有所突破,应该会为人所知。华漱白对于由其他国家来美国留学的学生觉得应该要教育他们可以独立研究时,就应该回去服务。他为我回国所做的事很多,包括请国科会主委及清华大学校长来参观他的实验室。在我毕业快要离开之前,他叫我去台湾采样,并且顺便去参观各实验室,不过1977年当时的台湾还相当落后。到了1982年,地球科学界的人对同位素比较有兴趣,我们就开了一个会(图 1、图 2)。华漱白在日本开会之外,又花了一个星期在台湾,还发高烧一个礼拜,并且坚持住园山饭店而不进医院,弄得我焦头烂额,幸好没有大碍。

|

图 1 1982年夏天,国际同位素地球化学大会在日本举行,刘康克(左一)和我(左二)趁这机会在台湾邀请华漱白(后排)和Epstein(右一),以及海外的华裔同位素专家江博明与谢越宁(右二)和国内对发展同位素地球化学有兴趣的同仁召开会议,决定分工合作在国内外推动此学门。王正松(右三)当时是中研院地球所的地球物理学家,一同至中油公司矿业资源馆访问。你找得到华漱白吗?(线索:“陷害”海龟回国服务的推手都位在“被陷害者”附近) |

|

图 2 华漱白戴着斗笠到台东去看中洋脊的碎片,天气超炎热,背包里的铝罐饮料爆炸(1982) |

1982年的会议成功地把同位素地质学最新的发展带给台湾的地质界。中研院地球所蔡所长大力支持我和刘康克提出的计划,1984年1月长期回到台湾工作,该所在台大的空间开始建造了一个无尘化学实验室,可容纳2台热离子同位素质谱仪,并且在台大开课。最初来上这门课的几位包括台大海洋所的游镇锋、台大地质系杨灿尧、钟孙霖、清华化学系沈君山、沈川洲、中央研究院地球所陈中华、蓝晶莹。我在实验室和教室教学生如何使用同位素,另一方面与学生一同跑野外。在加州理工学院虽然一直没有做过任何地球上的地质,都在研究陨石,没有把同位素应用在地球上。不过当时正是DePaolo在华漱白手下发展Nd-143/Nd-144,用来决定岩石的地壳平均年龄,我也从这位与我私交不错的同学那里学到一些皮毛。后来又利用这些知识建立了一个Sr/Nd的实验室,把台湾、菲律宾、南韩所代表的板块运动分给学生用Sr/Nd的同位素方法研究。后来还利用了珊瑚的Sr/Ca求出了台湾附近海域的古海水温度,目的在于提供古全球变迁的基本数据。不管做的是哪个题目,我选择的原则都是来自华教授的教导,亦即第一要有好的实验室,第二是新的方法首次应用到东亚这区域来,或是利用台湾的优势,如温暖海水是珊瑚的故乡、以及快速的弧陆碰撞造成极高的侵蚀率等等,都是将最新的方法用在最有兴趣的问题。

把新训练的学生送到世界上各个有名的同位素实验室,去做博士后是我的下一步构想。于是,杨灿尧到Woods Hole去学做He-3,陈中华去Berkeley的DePaolo处继续深入各种板块运动下的火山活动与Nd同位素的关系。沈君山到华漱白的实验室去学Re-Os的定年,沈川洲则去了Larry Edwa rds处(University of Minnesota)继续进行他的珊瑚研究。这些人便成为同位素地质学的主力,让我有时间去推动天文学研究,与徐遐生、贺曾朴、鲁国镛、袁旗等人一同努力,并在吴大猷与李远哲两位院长的支持下,和美国的Smithsonian天文台合作,共同建造了SMA天线以及完成了TAOS掩星计划。最后加入了全球最大的望远镜阵列ALMA,使台湾的天文学专业人员数由5人迅速增加到150人,而得以迈向国际水准。这些工作都让华教授甚为满意。

自从1982年,又过了31年,华教授才首次回到台湾(图 3),除了鼓舞年轻人的士气之外,并见证天文所与地球所共同建立一个新的二次离子质谱(SIMS)实验室,可以说是来验收他的学生-我在65岁时的工作,我希望他喜欢看到。

|

图 3 华漱白教授接受我的邀请来台访问,他与我不约而同的穿上我在离开加州理工学院时他送我的一件T恤,上面还特别请一位画家手绘了木星和陨石(2013) |

2017年4月

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36