湖泊沉积物记录了湖泊及其流域内环境变化的重要信息。研究湖泊沉积物对评价和预测区域环境质量、了解湖泊演化、环境变迁等具有重要意义。精确测定湖泊沉积物的沉积年代,是研究过去环境变化的关键环节。沉积物粒度因其连续性及其剖面保存的完整性,成为揭示湖区古气候和环境变化的指示器(王苏民,1998)。水库-人工湖泊,其沉积物粒度变化也直接反映了水库及入库河流的水动力强弱以及沉积环境等信息(Liu,2016;沈吉等,2006;王文博等,2008)。近年来,国外水库环境变化研究逐步由当前环境质量评价转向演变过程,将库区沉积过程与流域环境变化相结合,其中涉及水库计年的定量计算、事件沉积、水动力变化过程以及沉积物地球化学参数的表征等(Nagle,2002;Arnaud,2006;Lee,2006;李春梅和王红亚,2010)。

利用沉积物参数反映过去环境变化的首要问题是找到沉积物样品对应深度的年代学信息。自上世纪80年代210 Pb计年方法引入中国后,中国学者就开始了利用放射性核素计年方法研究湖泊年代学特征。早期有学者利用210 Pb与137 Cs研究云贵地区湖泊的沉积速率(徐经意等,1999),随后如周爱锋等(2008)测定了苏干湖的沉积速率,刘恩峰等(2009)研究了巢湖、太白湖的现代沉积记年,近年来部分学者将210 Pb计年法引入到河口三角洲的沉积速率研究中(张瑞等,2009)。以上研究均是应用210 Pb和137 Cs法估算湖泊的现代沉积速率,但缺乏将粒度与放射性核素记年相结合的研究。因此,有必要研究粒度对历史记年的指示意义。本文以典型的湖泊型深水大型水库-新安江水库为研究对象,在分析不同沉积区沉积物粒度空间演变的基础上,结合库心区放射性核素计年,计算各个代表性水域沉积物的年代特征,为后续研究提供基础数据。

1 研究区域概述新安江水库(又名千岛湖)位于浙江省淳安县境内。千岛湖流域面积为567.4 km2,湖区最大水深达100 m,平均水深34 m。隶属于钱塘江水系,是该水系重要的水源涵养地。新安江是主要入库河流,占入湖径流的2/3。千岛湖湖区径流主要集中在4~6个月,丰水年径流量约占全年径流量的77%(文军,2004;黄小燕,2011;钱慧君等,2015;郑艳妮等,2015)。1959年在库区建立了特大山谷型深水水库新安江水电站。大坝以上控制流域面积为10 442 km2,其中60%位于安徽省境内,40%位于浙江省内。水库正常水位108 m,相应库容量178.4亿m3;死水位线86 m,相应库容量为75.7亿m3。

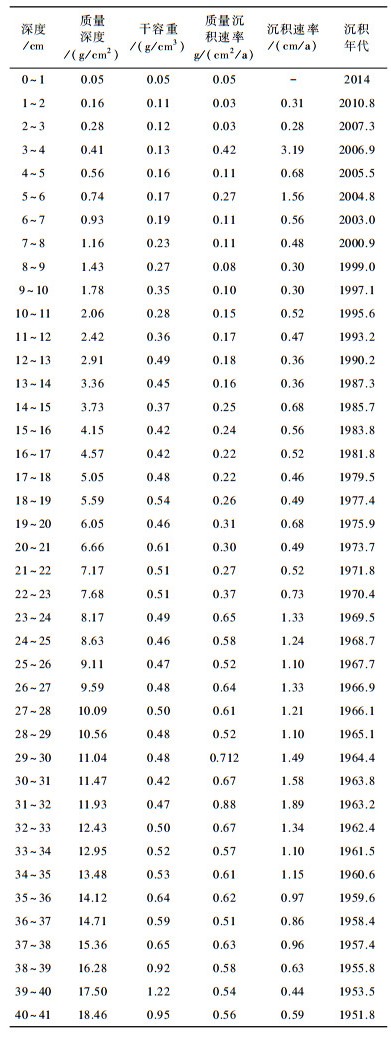

2 采样与分析方法分析试验用样品于2015年7月在新安江水库坝前采集(图 1)。利用自垂式无扰动沉积采集器(内径59.2 mm)在河道(A点),河-库过渡区(B点),库区(C点)采集沉积物柱心。河道区采样点水深20 m,采得沉积柱长33 cm;河-库交汇区采样点水深40 m,采得沉积柱长44 cm。库区采样点水深56 m,采得沉积柱长41 cm。3处采样点采样柱悬浮层均未受到扰动,上覆水清澈透明。沉积物呈现灰黑色砂质泥状。现场以1 cm间隔分割沉积物柱,部分样品带回实验室于低温冰箱中冷藏24 h,冷冻干燥后备用;部分样品冷藏,用于粒度分析。

|

图 1 新安江水库采样点分布图 Figure 1 Geographic location of study area and sampling sites in various zones of the Xin'anjiang reservoir |

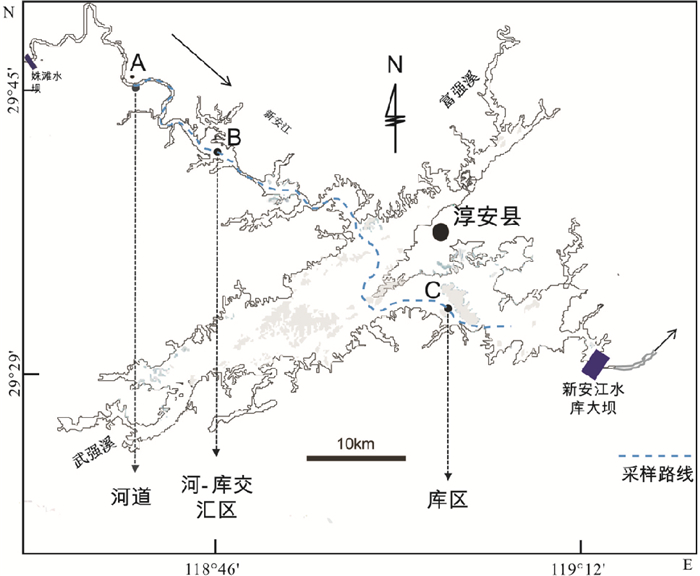

210 Pb和137 Cs含量测试在中国科学院地球环境研究所的Ortec井式高纯锗γ能谱仪(GWL-120) 上完成。测量前样品密封1个月,以确保样品中的226Ra与210 Pb处于永久衰变平衡体系,之后测定放射性核素210 Pb和137 Cs的比活度。其中137 Cs的比活度分别由661.6 keV处的γ射线谱峰面积获得,210 Pbex的比活度为210 Pbtot比活度与226Ra比活度的差值。210 Pb的比活度由46.50 keV的γ射线谱峰面积求算,226Ra比活度根据351.9 keV的γ射线谱峰面积求算(万国江,1988)。常用的210 Pbex模型主要是恒定沉积速率模型(CIC)和恒定沉积通量模型(CRS)(Liu,2010;万国江,1988;Abril,2004; 杨洪等,2004)。CIC模式较适用于沉积物来源包含表层侵蚀产物,并在湖水中滞留时间较短的区域;CRS模型主要适用于210 Pbex输入通量F恒定、沉积物堆积速率S随时间变化的区域(万国江,1988)。根据图 3所示,210 Pbex比活度呈现不规则锯齿状波动,故本文采用210 Pbex的CRS模型作为测年分析模型。沉积物每层的年代学计算公式可以表示为:

|

(1) |

式中:∑Ch为一定深度h以上各层沉积物的210 Pbex的比活度累积值(Bq/cm2);∑Co为沉积物柱心210 Pbex比活度总累积值(Bq/cm2);λ为210 Pb放射性衰变常数。

由此得到质量沉积速率:

|

(2) |

取少量样品放入50 mL小烧杯中,加入10%的过氧化氢除去有机质,加入蒸馏水稀释至50 mL,反复3~5次,最后加入六偏磷酸钠分散剂,用超声波震荡离散20 min,最后用英国Marlvern公司生产的Mastersizer 3000激光粒度仪测量粒度组成。

3 结果与讨论 3.1 核素计年分析受到沉积物稀释作用或沉积后扩散因素的影响,上游河道(A点)及过渡区(B点)沉积物柱的210 Pb与137 Cs沉积物计年曲线紊乱,比活度低,计年结果不可靠。C点位于湖心区域,干扰因素较小。因此,本文采用这一区域获得的核素计年结果。其他A点、B点沉积柱年代通过粒度组分及沉积事件与C点对比获得。

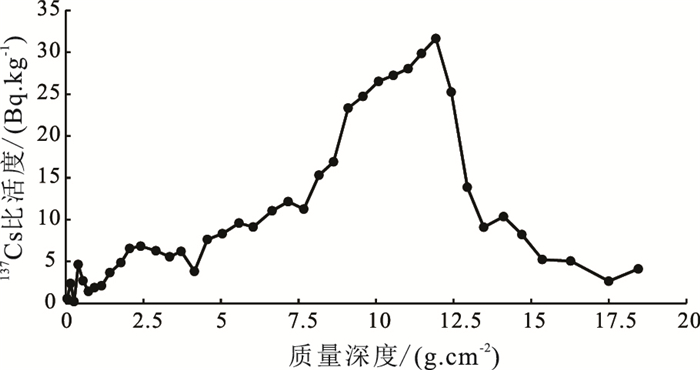

137 Cs是人工放射性核素,目前国际公认的环境仪器可监测的最大积蓄峰为1964年(Wan 1987;易勇,2006)。图 2为C点沉积物柱的137 Cs的放射性核素垂直剖面图。从图 2可以看到137 Cs比活度分为两部分。从表层到11.93 g/cm2,比活度呈递增趋势,137 Cs比活度范围为0.21~31.64 Bq/kg;从11.93~18.46 g/cm2,比活度呈递减趋势,137 Cs比活动范围为2.65~31.64 Bq/kg;比活度最大值出现在32 cm处,故判断该深度对应于1964年积蓄峰。将此蓄积峰值出现位置作为计年时标,获得该沉积物平均质量沉积速率为0.23 g/(cm2·a)。

|

图 2 采样C点(库区)137 Cs比活度垂直剖面分布 Figure 2 The vertical profile of 137 Cs specific activity in site C of the reservoir |

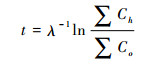

图 3是C点沉积柱各个放射性核素垂直剖面图。从226Ra垂直剖面分布可以看出,深度0.00~1.78g/cm2之间的比活度呈现递减分布,226Ra值范围为87.27~201.38Bq/kg;自深度1.78 g/cm2以下,226Ra比活度呈现较为稳定的状态,范围为44.58~88.31Bq/kg。此处226Ra比活度基本相同且自下而上变化均不大,表明此时沉积物的物源相对稳定。从垂直剖面图可以看出,210 Pbtot值范围为30.63~1252.93 Bq/kg,210 Pbex值范围为0.85~1051.54 Bq/kg,两者整体保持衰减分布。

|

图 3 C点(库区)采样点210 Pbtot、210 Pbex和226Ra比活度垂直剖面分布 Figure 3 The vertical profile of 210 Pbtot, 210 Pbex, 226Ra specific activity in the site C of the reservoir |

根据210 Pbex数据,尽管随深度增加比活度呈现类似指数衰减分布,但在实际拟合中,由于表层沉积物可能受到水环境及生物扰动,0.00~1.78 g/cm2的拟合值与测量值存在偏差。该特征使210 Pbex的传统CIC模型定年可靠性大大降低,故本文选用CRS模型定年。

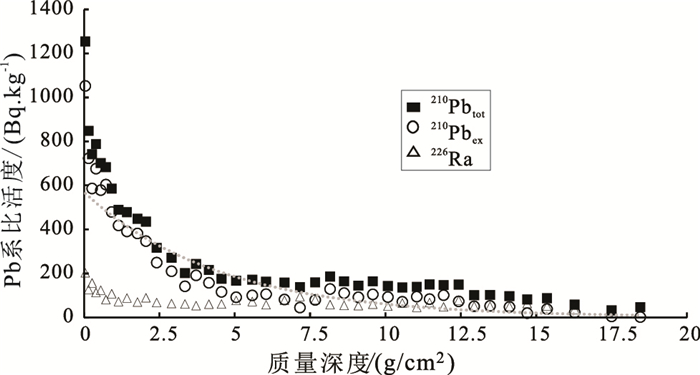

由CRS模型拟合结果(表 1)可知,质量沉积速率(MAR)总体呈先增加后减少的趋势,在11.04~12.43 g/cm2质量沉积速率较高,说明此段时间河流水动力环境发生改变。在质量深度11.93 g/cm2处测得最大值,此处对应计年为1963年,测得的平均质量沉积速率为0.23 g/(cm2·a),但和137 Cs测定年代及平均沉积速率比较接近。证明利用210 Pb与137 Cs联合定年的方法测定新安江水库的方法比较准确。但由于137 Cs无法测定每层沉积物的年代,故采用以210 Pb CRS模型计算、137 Cs校正的方法对新安江水库进行年代测定。

|

|

表 1 新安江水库C点沉积柱不同深度干容重、质量沉积速率、沉积速率及CRS计年 Table 1 The dry density, mass accumulation rate, sediment accumulation rate and CRS age in C sediment cores from XAJ reservoir |

粒度组成是表征碎屑类沉积物特征的重要指标之一,可以作为沉积物分类的定量指标,可以反映沉积区域水动力学特征,也可以追溯沉积物形成的物质来源、输送介质和沉积环境等。但国内外所运用的粒度标准并不统一,本文按照粒径大小将千岛湖沉积物柱心分成黏土( < 4 μm)、细粉砂(4~16 μm)、中粉砂(16~32 μm)、粗粉砂(32~63 μm)和砂(>63 μm)5个等级。

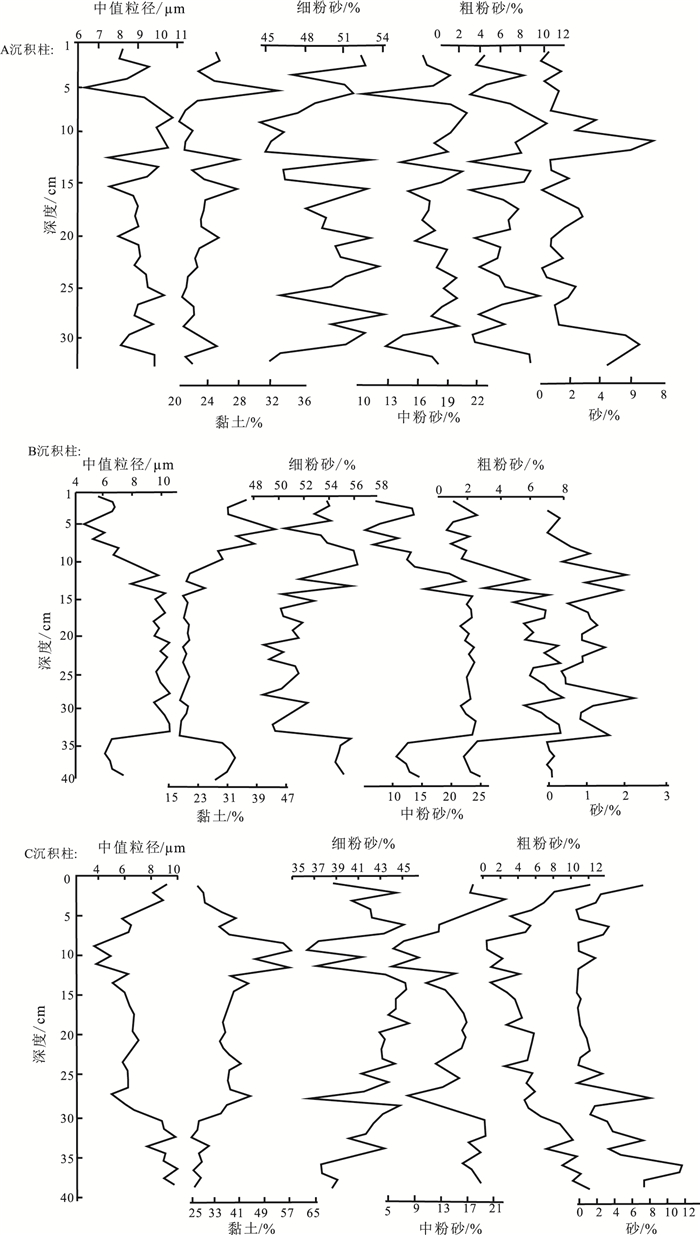

根据图 4所示,沉积物粒度组分方面,A、B、C点均以细颗粒物质为主,其中黏土( < 4 μm)和粉砂类颗粒(4~63 μm)占总组分的90%以上。A点位于河道区域,沉积物粒度组分容易受到降雨、地表径流等的影响,粒径细段变化不明显;中值粒径自上而下存在波动,总体保持一致,平均中值粒径为8.93 μm,粒度组分含量分析表明A点的砂含量在10 cm与31 cm处达到最高值。B点属于过渡区,因其远离水坝而导致沉积物细段对水动力及径流响应较弱,沉积物粗端变化更为明显;其平均中值粒径为8.32 μm,中值粒径自上而下呈现“马鞍形”的变化特征;粒度组分含量分析表明,B点在11 cm、13 cm和28 cm处砂含量达到最高值。C点靠近坝前,沉积环境比较稳定,沉积物细段对水动力变化敏感。C点平均中值粒径为6.69 μm,中值粒径自上而下呈现“高—低—高”的变化特征,与B点变化趋势相反;粒径值变化转折点分别为10 cm与32 cm处。粒度组分含量分析表明C点在9 cm、11 cm和27 cm处分别出现黏土含量增加而粗颗粒粉砂含量减少的情况。

|

图 4 A、B和C沉积柱粒度指标垂直剖面图 Figure 4 The vertical profiles of particle sizes of core sediments in A, B, C sites of the reservoir |

第四纪区域地质构造及古地震研究中,常用地质事件辅助计年分析(林玉石等,2007;龚瑞君,2010;Ran,2013; 冉勇康等,2015)。在近代沉积学中,沉积物粒度组分因其对水动力的敏感性成为标定沉积事件的重要工具(Dearing,1997;Walling and He, 1997; 李冬梅,2006;马龙等,2013;王彩红,2015)。由于上游河道(A点)及过渡区(B点)沉积物稀释作用或沉积后扩散因素的影响,故采用沉积柱沉积事件定年结合放射性核素计年对新安江水库典型区域年代特征的标定。

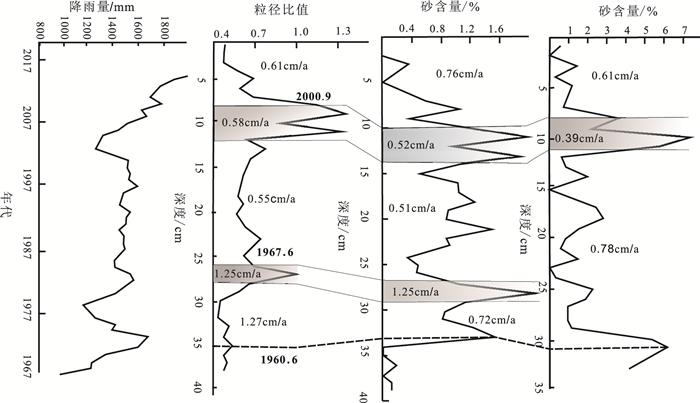

人类建坝活动在沉积环境上有明显特征,是事件定年的依据。最直观的特征就是不同区域沉积物组分在空间上的承接性和时间上的同步性。C点靠近坝前且距离河道较远,黏土含量的变化对水动力的变化更为敏感;为了降低黏土测量的误差,利用黏土含量与沉积物粗端颗粒的比值来表征水动力变化。A、B两点分别位于河道和河-库交汇区,远离库区,人类水库活动对水动力的影响表现在大颗粒砂含量的变化上,故利用砂含量变化表征水动力变化。根据历史资料记载,新安江流域存在两次对粒度影响较大的建坝工程。自上而下分别是在A点上游坑口乡1997年兴建的姝滩水电站(方高桃,1998),和在C点下游1960年建成的中国第一座大型水库-新安江水库。建成后的新安江水库于1966年因杭州大雨实验泄洪6亿m3。后在1983年、1994年、1995年、1996年和1999年开闸泄洪,其中泄洪量最大的是1999年,当时开启了8孔泄洪闸,泄洪流量达到6700 m3/s(刘洪韬等,2010)。根据图 5可以直观看出建坝及泄洪导致的沉积事件对各观测点的影响。

|

图 5 新安江水库各柱芯粒径变化与计年垂直剖面图 Figure 5 The vertical profiles of the particle size variation and ages of core sediments in the Xin'anjiang Reservoir |

C点中粒度参数对新安江水库历年泄洪有所体现,自上而下可以看到2个明显的特征峰,其中9 cm与11 cm的峰因距离较近成为单一叠加峰。根据历史资料,9 cm与11 cm的叠加峰确定为1994年至1999年的4次泄洪事件的累积。根据CRS模型的计算结果,叠加峰的时间标尺为1993.2~2000. 9年,与沉积事件时间吻合。27 cm处的峰高较小,表明该点水动力改变相对较小。根据CRS计算结果,该峰时间标尺为1966.1~1967. 7年,与1966年新安江水库试验泄洪事件时间相吻合。至于1982年泄洪事件,可能因为环境因素的干扰,在库区C点难以体现。35 cm处年代学标尺为1960. 6年,与新安江建库时间吻合。

B点,存在3个明显特征峰并与C点特征峰一一对应。11 cm与13 cm叠加峰指向1994~1999年的连续泄洪事件,时间标尺为1993.2~2000.9;28 cm处的峰对应于1966年的泄洪事件,故该峰的时间标尺为1966.1~1967.7;33 cm处砂含量短时间显著增高,说明33 cm处出现因水动力减弱导致的大颗粒泥沙堆积现象,可以判定该点对应于下游新安江水库建库时间。

A点,位于河流上游远离库区,对下游大坝泄洪响应较弱,仅存在一个较为明显的叠加峰,对应于1997年上游姝滩大坝建立以及1993.2~2000. 9年的4次泄洪事件。1966年及1982年的泄洪事件在该点响应不显著。31 cm处高含砂量对应因建库后上游河道区水动力减弱导致的砂沉积,故判断该点对应于1960年。

根据相关文献及杭州市1967~2013年降水资料,千岛湖年降水量总体呈现增长趋势。根据图 5计算,自1967.7年起,B、C两点沉积速率随时间呈现缓慢增长趋势,与千岛湖年降水量趋势吻合。这可能是因为降水量影响入库径流,而径流增加导致沉积速率提升;A点可能因为处于上游河道转弯区,流速快对径流的响应不明显。在1960.6~1967.7年之间,B、C两点沉积速率较高,部分时段高达1.25~1.27 cm/a,高于1993.2~2000.9年泄洪事件的沉积速率,说明水库建坝后对沉积速率的影响远大于年降水量对沉积速率的影响。

5 结论(1) 新安江水库C点沉积柱受外界扰动较少,在深度32 cm处能观察到137 Cs的识别峰,平均质量沉积速率为0.23 g/(cm2·a);利用CRS模型的计算质量沉积速率为0.23 g/(cm2·a)。两者在质量沉积速率的计算上保持一致,证明双放射性核素计年的准确性。

(2) 沉积物粒度对外部环境的变化有较高的灵敏度,尤其是对水动力变化尤为明显。利用粒度变化指示的沉积事件能够为近代沉积计年提供良好的依据,提高放射性核素计年准确性。

(3) 根据A、B、C采样点不同时段沉积速率结果,结合新安江历史上建坝及泄洪事件,可以看出建库比大范围泄洪事件对库区及过渡区沉积速率影响更大。

致谢: 放射性核素测量由蓝江波博士完成,在此谨忱。

| [] | Abril. 2004. Constraints on the use of 137Cs as a time-marker to support crs and sit chronologies. Environmental Pollution, 129(1): 31–37. DOI:10.1016/j.envpol.2003.10.004 |

| [] | Arnaud F, Magand O, Chapron E, Bertrand S, Boës X, Charlet F, Mélières M A. 2006. Radionuclide dating(210Pb, 137Cs, 241Am)of recent lake sediments in a highly active geodynamic setting(Lakes puyehue and Icalma-Chilean lake district). Science of the Total Environment, 366(2-3): 837–850. DOI:10.1016/j.scitotenv.2005.08.013 |

| [] | Dearing J A. 1997. Sedimentary indicators of lake-level changes in the humid temperate zone: A critical review. Journal of Paleolimnology, 18(18): 1–14. |

| [] | Lee H Y, Lin Y T, Chiu Y J. 2006. Quantitative estimation of reservoir sedimentation from three typhoon events. Journal of Hydrologic Engineering, 11(4): 362–370. DOI:10.1061/(ASCE)1084-0699(2006)11:4(362) |

| [] | Liu X, Liu J, Feng X. 2016. Study on the marine sedimentary environment evolution of the southern laizhou bay under the impact of port projects. Journal of Ocean University of China, 15(3): 553–560. DOI:10.1007/s11802-016-2786-2 |

| [] | Liu Z Y, Pan S M, Liu X Y, Gao J H. 2010. Distribution of137Cs and 210Pb in sediments of tidal flats in north jiangsu province. Journal of Geographical Sciences, 20(1): 91–108. DOI:10.1007/s11442-010-0091-3 |

| [] | Nagle G N. 2002. The contribution of agricultural erosion to reservoir sedimentation in the Dominican republic. Water Policy, 3(6): 491–505. DOI:10.1016/S1366-7017(02)00013-2 |

| [] | Ran Y K, Chen W S, Xu X W, Chen L C, Wang H, Yang C C, Dong S P. 2013. Paleoseismic events and recurrence interval along the beichuan-yingxiu fault of longmenshan fault zone, yingxiu, sichuan, China. Tectonophysics, 584(1): 81–90. |

| [] | Walling D E, He Q. 1997. Use of fallout137Cs in investigations of overbank sediment deposition on river floodplains. Catena, 29(3-4): 263–282. DOI:10.1016/S0341-8162(96)00072-0 |

| [] | Wan G J, Santschi P H, Sturm M, Farrenkothen K, Lueck A, Werth E, Schuler C. 1987. Natural(210Pb, 7Be)and fallout(137Cs, 239, 240Pu, 90Sr)radionuclides as geochemical tracers of sedimentation in Greifensee, Switzerland. Chemical Geology, 63(3-4): 181–196. DOI:10.1016/0009-2541(87)90162-8 |

| [] | 方高桃. 1998. 新安江航道妹滩活动坝简介. 安徽水利科技(3): 33–35. |

| [] | 龚瑞君. 2010. 华北地台北缘中西段前寒武系重大成矿地质事件. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学 http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/D123804 |

| [] | 黄小燕. 2011. 新安江水库环境与社会回顾评价研究. 硕士学位论文. 杭州: 浙江大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1012310632.htm |

| [] | 李春梅, 王红亚. 2010. 贵州省西南部麦岗水库沉积物的137Cs和210Pb测年与沉积速率研究. 水土保持通报, 30(2): 215–219. |

| [] | 李冬梅. 2006. 沉积物粒径谱的解析及其环境指示意义研究. 硕士学位论文. 厦门: 厦门大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10384-2007055142.htm |

| [] | 林玉石, 张美良, 覃嘉铭, 程海, 冉景丞, 陈会明, 朱虹燕, 余登利. 2007. 洞穴石笋地质事件的定年及意义. 地质学报, 81(4): 545–552. |

| [] | 刘恩峰, 薛滨, 羊向东, 吴艳宏, 夏威岚. 2009. 基于210Pb与137Cs分布的近代沉积物定年方法-以巢湖、太白湖为例. 海洋地质与第四纪地质, 29(6): 89–94. |

| [] | 刘洪韬, 严中伟, 戴新刚, 黄刚. 2010. 20世纪新安江水库4次泄洪极端降水与环流背景分析. 大气科学学报, 33(2): 198–204. |

| [] | 马龙, 吴敬禄, 温军会, 刘文, 吉力力·阿不都外力. 2013. 乌梁素海湖泊沉积物粒度特征及其环境指示意义. 沉积学报, 31(4): 646–652. |

| [] | 钱慧君, 高洋, 操满, 傅家楠, 马静, 汪福顺. 2015. 水坝拦截对新安江沉积物中磷、氮形态的影响. 上海大学学报(自然科学版), 21(1): 72–80. |

| [] | 冉勇康, 王虎, 李彦宝. 2015. 中国大陆古地震研究的关键技术与案例解析(5)-断层隐形、尖灭与年轻事件识别. 地震地质, 37(2): 343–356. |

| [] | 沈吉, 汪勇, 羊向东, 张恩楼, 杨保, 季峻峰. 2006. 湖泊沉积记录的区域风沙特征及湖泊演化历史:以陕西红碱淖湖泊为例. 科学通报, 51(1): 87–92. |

| [] | 万国江. 1988. 环境质量的地球化学原理.北京: 中国环境科学出版社: 90-95. |

| [] | 王彩红. 2015. 青藏高原湖泊表层沉积物粒度和元素地球化学特征研究. 硕士学位论文. 兰州: 兰州大学 |

| [] | 王苏民. 1998. 中国湖泊志.北京: 科学出版社: 374-377. |

| [] | 王文博, 蔡运龙, 王红亚. 2008. 结合粒度和137Cs对小流域水库沉积物的定年-以黔中喀斯特地区克酬水库为例. 湖泊科学, 20(3): 306–314. DOI:10.18307/2008.0307 |

| [] | 文军. 2004. 千岛湖区域生态风险评价研究. 博士学位论文. 长沙: 中南林学院 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10538-2004091189.htm |

| [] | 徐经意, 万国江, 王长生, 黄荣贵, 陈敬安. 1999. 云南省泸沽湖、洱海现代沉积物中210Pb, 137Cs的垂直分布及其计年. 湖泊科学, 11(2): 110–116. DOI:10.18307/1999.0204 |

| [] | 杨洪, 易朝路, 邢阳平, 杨涛. 2004. 210Pb和137Cs法对比研究武汉东湖现代沉积速率. 华中师范大学学报(自然科学版), 38(1): 109–113. |

| [] | 易勇. 2006. 胶州湾沉积物放射性核素和矿物地球化学. 硕士学位论文. 厦门: 厦门大学 |

| [] | 张瑞, 潘少明, 汪亚平, 高建华. 2009. 长江河口水下三角洲210Pb分布特征及其沉积速率. 沉积学报, 27(4): 704–713. |

| [] | 郑艳妮, 闻昕, 方国华. 2015. 新安江流域气候变化及径流响应研究. 水资源与水工程学报(1): 106–110. |

| [] | 周爱锋, 强明瑞, 张家武, 陈发虎, 钟艳霞, 陈建徽, 肖舜. 2008. 苏干湖沉积物纹层计年和210Pb, 137Cs测年对比. 兰州大学学报(自然科学版), 44(6): 15–18, 24. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36