热液白云岩系指在埋藏条件下,由热液侵入引起的灰岩白云石化 (Davies and Smith, 2006) 或白云岩热液蚀变 (Lonnee and Machel, 2006) 所形成的一类特殊的白云岩。20世纪80年代国外首先提出了构造控制的热液白云石化模式 (Smith and Davies, 2006)。2007年AAPG年会将这种深层流体在浅层的表现模式作为讨论的热点。构造控制的热液白云石化作用作为一种新的白云岩化模式已经越来越受到人们的关注。White (1957)关于热液的定义是:温度明显高于周围环境 (5℃或更高) 的水或液体,其不再考虑有多“热”才算热液,也就是说热液没有温度下限。所谓的“热”是相对于围岩而言 (Machel and Lonnee, 2002)。Davies和Smith (2006)系统地介绍了热液白云岩储集层及其伴生岩相的定义和特征,并论证了构造和其他方面的控制因素。在有关构造热液白云石化模式的研究中,几乎都提到了鞍形白云石 (Gregg,1883;Kretz,1992)。因其在热液白云石化模式的产物中多具普遍性,鞍形白云石可作为构造热液白云岩的主要指示物,但在压溶作用下沿压溶缝的局部调整和热化学硫酸盐还原作用下也有可能形成少量的鞍形白云石 (Machel,1987)。因此,结合鞍形白云石的产状特征、含量多少等因素才能最终确定所形成的鞍形白云石是否受到热液的影响 (Machel and Lonnee, 2002)。川东南地区林1井灯影组中的鞍形白云石数量多、晶径大,且多产于孔洞之中,在宏观上可见斑马纹状构造。Davies (2004)认为这种斑马纹状白云岩多存在于构造热液活动白云岩中,形成于流体压力急剧增加而产生的雁列式裂隙,裂隙被鞍形白云石充填或半充填形成白色条纹,与细微晶白云石条纹间互而形成斑马纹状构造,因而斑马纹状构造成为热液白云岩的标志之一。本次研究在川东南地区林1井灯影组岩心中发现丰富的斑马纹状构造和鞍形白云石,鞍形白云石属于受热液作用形成的产物,分析林1井鞍形白云石为了解热液白云化过程及特征提供了良好的研究素材,对其详细研究可对热液白云岩研究起到较好的促进作用。刘树根等 (2009)、孙玮等 (2009)研究了川东南地区灯影组热液白云岩的分布、储集层、形成时间及地球化学特征,而对于热液白云岩化过程中的元素、温度变化等白云化过程的细节涉及较少,本次研究主要针对热液白云岩化过程中的元素变化,以微晶白云石代表热液改造程度低的白云石,以鞍形白云石代表热液改造程度高的白云石,将两者进行了电子探针研究分析,以期了解热液对白云岩的改造过程。

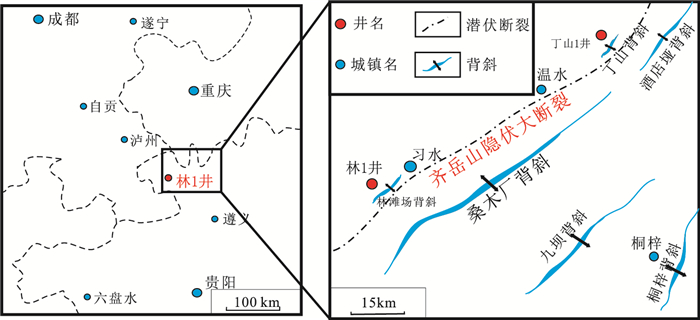

1 区域地质特征 1.1 区域构造林1井所在的林滩场构造位于贵州省习水县 (图 1),区域构造位置位于四川盆地东南部地区林滩场-丁山构造带西部。林滩场构造是在经历了加里东期-印支期的大隆大拗的构造演化阶段后,经过燕山期-喜马拉雅期挤压褶皱和断裂作用形成的 (钟大赉等,1983)。在加里东期-印支期,林滩场构造处于古构造相对高部位;在燕山期,受太平洋板块自东向西俯冲的影响,齐岳山断裂自南东向北西强烈逆冲,断裂上盘的酒店垭主体构造和下盘的林滩场潜伏构造形成雏形 (王东,2009);喜马拉雅期进一步挤压、褶皱、发育断裂,形成现今构造面貌。

|

图 1 林1井位置及主要构造图 (据王东,2009) Figure 1 Location and simplified tectonic structures of Well Lin-1(after Wang Dong, 2009) |

林1井及附近露头区地层普遍缺失泥盆纪和石炭纪沉积 (桐梓幅区调报告,1978)。上震旦统-中三叠统为海相沉积,岩性以碳酸盐岩为主;上三叠统-第四系为陆相沉积,岩性以砂岩和泥质岩为主 (第四系未成岩)。震旦系灯影组在四川盆地内厚度一般为500~1200 m,主要以藻白云岩、晶粒白云岩为主 (刘树根等,2007)。灯影组沉积相带展布呈北东向,沉积相主要为浅海碳酸盐台地相 (主要为潮间带及潮坪亚相),藻类生物十分丰富,沉积水体能量从潮间下带较高能量向澙湖低能环境变化 (黄文明,2008;宋光永,2010)。

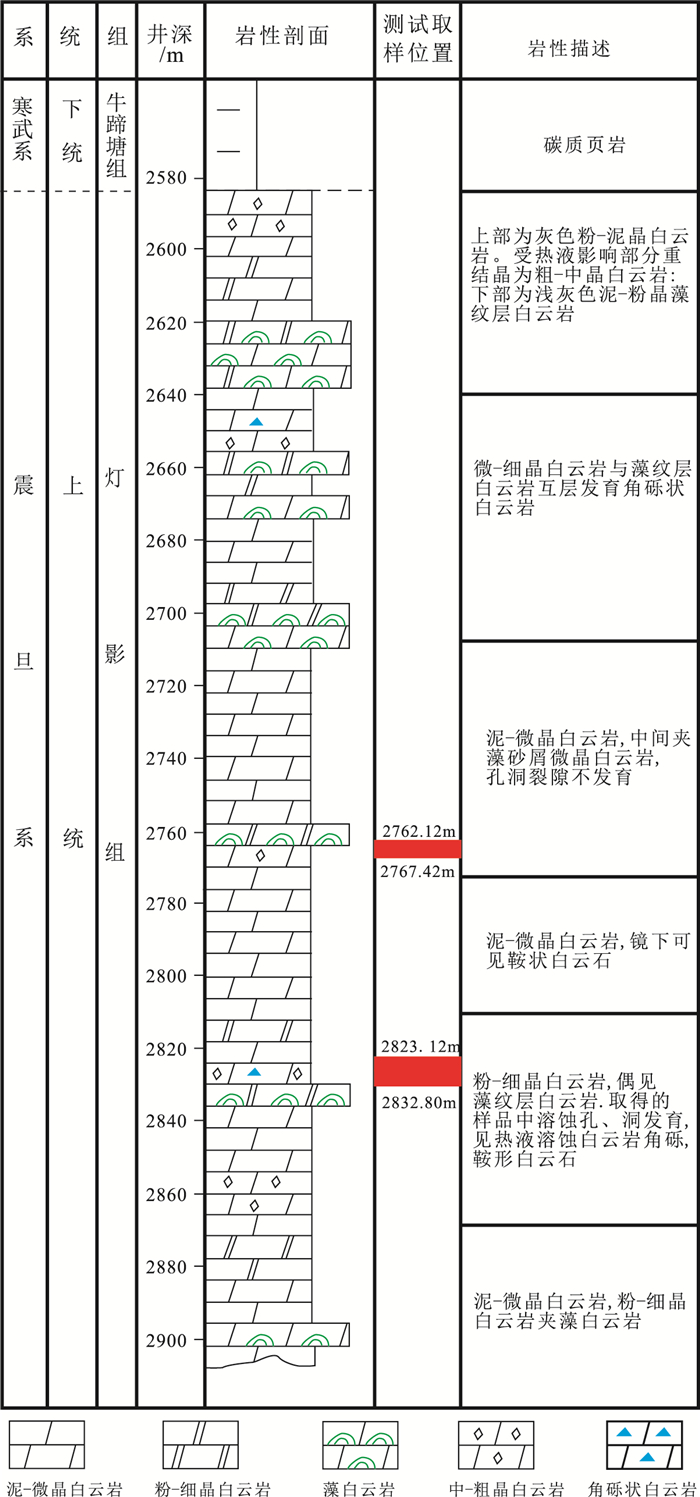

川东南地区上震旦统灯影组自老到新共分为4段,林1井震旦系灯影组层厚325 m (未钻穿),仅见灯影组四段及三段部分地层。本次研究观察及采样的岩心段即位于灯影组三段及四段,主要测试取心位置见图 2。其中灯影组三段岩性主要为藻粘结白云岩、细粉晶白云岩、细-中晶白云岩以及微晶白云岩。灯影组四段主要发育浅灰色、灰色厚层状中-细晶白云岩、微晶白云岩、藻白云岩等。

|

图 2 林1井上震旦统灯影组柱状图 (据宋光永,2010) Figure 2 Lithological column of the Upper Sinian Dengying Formation in Well Lin-1(after Song Guangyong, 2010) |

通过搜集和整理前人对川东南地区灯影组热液白云岩的研究报告、文献以及钻井资料等,在岩心观察基础上,选择林1井灯影组热液特征明显的4组样品 (白云石晶粒大小具有明显差异):将要进行电子探针的薄片先进行镜下观察,分别挑选各个薄片下大晶粒白云石 (>100 μm) 集中区和小晶粒白云石 (<100 μm) 集中区进行标记照相用作对比,再把标记好的薄片裁剪后喷炭,测试前将标记区锁定,镜下对比照片进行打点测试。

本次电子探针分析在成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室完成,测试元素为Ca、Mg、Sr、Ba、Mn、Fe、Co、Na、K、Si等。仪器型号为EPMA-1720。检测条件:加速电压AccV=15 kV,束流强度为10 nA,束斑直径为1 μm。

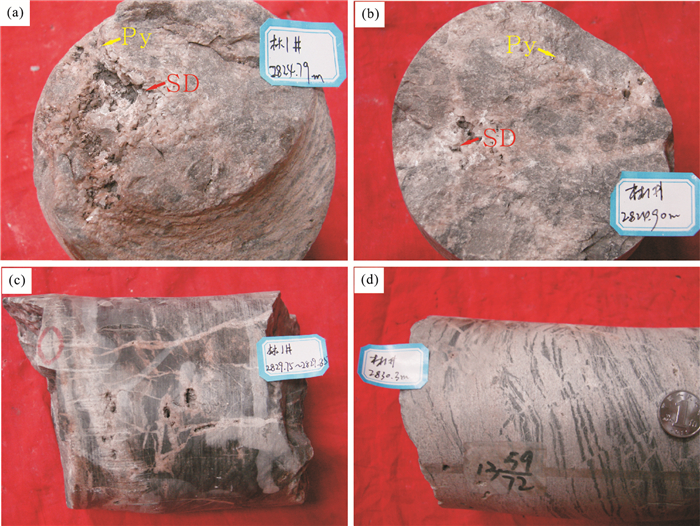

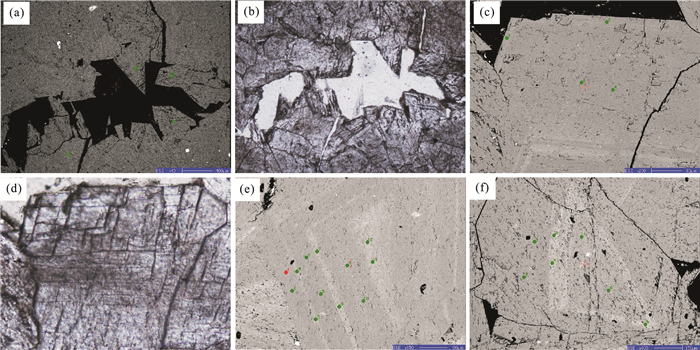

4 林1井热液白云岩特征 4.1 热液白云岩宏观特征川东南地区热液白云岩可见条带状构造,由浅色的中-粗晶白云岩条带及深色的微晶白云石或粉-细晶白云石条带相间组成斑马纹 (图 3d)。带状构造中深色条带代表灯影组原岩,受热液蚀变后可见热褪色现象,表现为比未受热液影响的灯影组原岩颜色稍浅,这一现象也见于塔里木盆地奥陶系热液白云岩 (金之钧等,2006);浅色条带为热液溶解灯影组原岩而后再结晶形成。宋光永等 (2009)认为,浅色条带几乎全由中-粗晶鞍状白云石组成,正交偏光下具波状消光。在林1井岩心中可见大量热液溶蚀孔隙,大部分半充填,少部分近完全充填,充填物以大晶粒白云石为主 (图 3a、3b),其晶形完整,孔、洞间连通性较好,溶蚀孔洞最大2.0 cm×3.5 cm,大多为0.5 cm×0.5 cm。偶见少量黄铁矿晶体 (图 3a、3b) 及石英自生晶体充填。局部藻纹层、藻富集,藻白云岩常常被用来当成灯影组地层对比与分段的标志 (宋光永,2010)。热液白云岩中常见大小不一构造破碎角砾,角砾中也含有鞍形白云石,当鞍形白云石胶结物多于原岩角砾时,角砾呈现出悬浮状,成为热膨胀悬浮角砾岩 (陈代钊,2008),这种悬浮角砾在林1井震旦系中也很常见 (图 3c)。

|

(a)2824.79 m,白云石晶洞。鞍形白云石 (SD) 填充,可见少量黄铁矿晶体 (Py);(b)2824.90 m,见白云石晶洞。鞍形白云石 (SD) 填充,可见少量黄铁矿晶体 (Py);(c)2829.75 m,可见未充填的孔洞及微裂缝,及热膨胀角砾岩;(d)2830.3 m,岩心中的斑马纹 图 3 林1井上震旦统灯影组岩心热液改造特征 Figure 3 Hydrothermal modification shown in the core of the Upper Sinian Dengying Formation in Well Lin-1 |

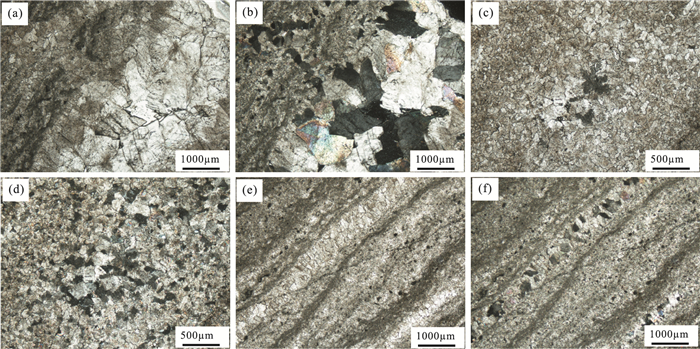

热液成因溶洞中的白云石,晶面弯曲,多显示波状消光 (宋光永,2010)。有学者通过包裹体测温,发现林1井鞍形白云石的原生流体包裹体均一温度为270~320℃,明显超过该井最高埋藏温度 (宋光永等,2011),为典型的热液成因鞍形白云石。林1井中晶体较大的鞍形白云石一般晶面粗糙,靠近孔隙边缘的白云石晶面弯曲明显,晶体内裂痕发育,单偏光镜下晶体表面较脏,正交偏光下具有明显的波状消光。鞍形白云石晶体之间往往为镶嵌状接触 (图 4a),偶见张开缝。晶体大小变化范围较大,从粉晶到细晶级不等 (图 4b、4c),也可以达到中晶或粗晶、甚至巨晶,不同晶体大小的白云石晶体在视域中集中分布呈条纹状 (图 4d、4e、4f)。晶粒大的呈鞍形形态的白云石多在与构造断 (碎) 裂作用有关的裂缝、溶孔中发育,宋光永等 (2009)认为鞍形白云石也可在早期大气淡水淋滤形成的溶孔和寒武系沉积之前灯影组发生风化岩溶作用形成的溶孔中沉淀。图 4c~4f显示早期溶蚀作用形成的孔隙中被白云石完全充填的状况,其中的白云石有成岩期白云石,也有后生期 (热液) 白云石。本次研究所测试的鞍形白云石多为中-巨晶白云石,而准同生期及成岩期白云石晶径多小于100 μm。

|

(a)2762.5 m,构造缝及溶蚀孔洞中充填鞍形白云石,裂痕发育,波状消光,晶体镶嵌状接触,单偏光;(b) a的正交偏光图片;(c)2830.6 m,粉细晶白云石,晶体多呈镶嵌状,单偏光;(d) c的正交偏光图片;(e)2830.6 m,不同晶粒大小白云石条纹,单偏光;(f) e的正交偏光图片 图 4 林1井灯影组白云岩镜下特征 Figure 4 Microphotos of the Dengying Formation dolomite in Well Lin-1 |

本次电子探针分析共测得88个点位,包括1个石英点位,43个大晶体白云石点位,44个小晶体白云石点位,测点位井深及分布见表 1,具体常量及微量元素测试结果见表 2。

|

|

表 1 林1井电子探针点位分布与深度统计表 Table 1 Statistical point distribution and well depth of electron probe analysis in Well Lin-1 |

|

|

表 2 林1井电子探针测试数据 Table 2 Results of electronic probe analysis in Well Lin-1 |

本次测试采用对比法研究晶体大小不同的白云石,探针点有显微照片对应 (图 5a~5d)。粗晶-巨晶鞍形白云石在电子探针荧光下通常可见数条明亮环带 (图 5b~5d),是本次研究的重点之一,其探针点选择大晶体白云石的不同部位、不同明亮程度的位置进行测试。

|

(a) 晶粒白云岩电子探针荧光点位图,共4个点 (绿色),分别位于不同大小的白云石上,2831.35 m;(b) 同一视域下与 (a) 图对比的显微照片,以此测算出1-4号点所在白云石晶体直径分别为300 μm,550 μm,420 μm和370 μm;(c) 鞍形白云石电子探针荧光点位图,共4个点 (绿色),位于同一个白云石晶体不同部位,2831.35 m;(d) 同一视域下与c图对比的显微照片,测算出鞍形白云石晶体直径为460 μm;(e) 鞍形白云石电子探针荧光点位图,共12个点 (红色、绿色),位于同一个白云石晶体不同部位,共12个点位,见3条明显的铁质环带:3、4号点位于最外层环带,7、8号位于中间环带,11、12号位于最内层环带,2827.55 m。(f) 电子探针荧光点位图,共8个点 (绿色),可见1个三角形环带, 其中3、4、5号点位处于环带之上,2827.55 m 图 5 林1井灯影组白云岩电子探针荧光图像与镜下对比 Figure 5 Comparison of electron probe fluorescence images with microphotos of the upper Sinian dolomite in Well Lin-1 |

根据显微镜下观察,灯影组白云石晶形较大的 (>100 μm) 多为热液白云石,晶形较小的 (<100 μm) 多为基质白云石,因此从所得的88个点位中,对应其在镜下的照片,按晶体大小 (晶体直径100 μm为限) 大致区分出热液白云石和基质白云石2个对照组进行对比分析,统计出各个元素之间与晶体大小有一定关系:

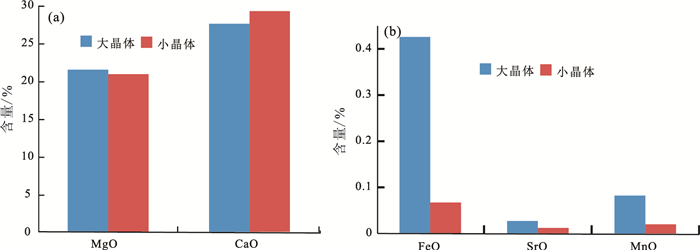

不同大小晶体的白云石中MgO、CaO含量有一定差异 (图 6),大晶体白云石的MgO含量相对小晶体白云石较高,而CaO则相对较低,这与大晶体白云石是受热液影响的白云石相对应:外来热液Mg2+浓度较高 (Hanor,1994),在热液白云石形成时Mg2+大量取代Ca2+晶格。此外,FeO、MnO、SrO含量也存在一定差异:大晶体白云石中FeO、MnO、SrO的含量明显高于小晶体白云石,说明在热液影响下形成的白云石不仅有Mg2+进入,也有Fe、Mn、Sr离子的带入。这也与彭俊 (2010)研究川东南地区震旦系灯影组储集层时的阴极发光测试结果相一致。

|

图 6 林1井不同大小的晶体中各元素含量对比图 Figure 6 Comparison of different elements in variable crystal sizes in Well Lin-1 |

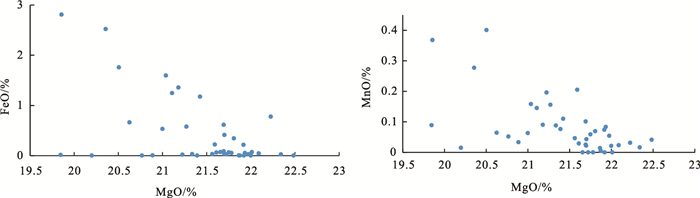

在热液侵入的过程中,大晶体热液白云石中的FeO-MgO、MnO-MgO具有明显的相关性 (图 7),在FeO-MgO的关系图中发现在含FeO的晶体中,FeO与MgO呈负相关,即随着MgO含量的增加,FeO含量明显减小;而MnO与MgO也有类似的相关关系。出现这种现象的原因可能是热液刚开始侵蚀基质白云岩时,热液中的Fe2+、Mn2+能快速进入原岩,而后随着Mg2+大量取代Ca2+,导致Fe2+、Mn2+进入率下降;亦或是前期白云石沉淀大量消耗了热液中的Fe2+、Mn2+,导致其供应不足所致。

|

图 7 林1井大晶体FeO-MgO、MnO-MgO相关关系图 Figure 7 Correlation of FeO-MgO and MnO-MgO in different size crystals in Well Lin-1 |

晶体大小与其CaO、MgO具有明显的相关性,大晶体集中分布于高MgO低CaO区,小晶体集中分布在高CaO低MgO区 (图 6),这种现象符合小晶体白云石在经受热液改造时Mg2+大量取代了Ca2+的晶格转化为大晶体热液白云石。

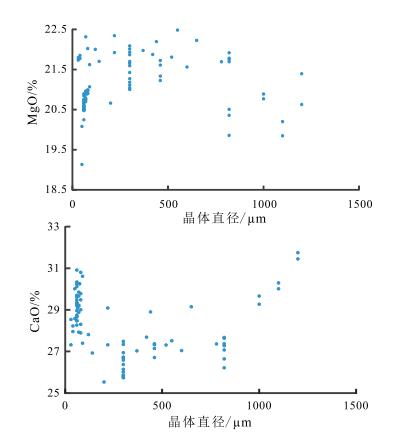

根据每个点所在的白云石晶粒实际大小进行估算,发现Mg2+、Ca2+含量与晶体大小有一定的相关关系,即在一定范围内 (晶体直径0~800 μm),Mg2+含量与晶体大小呈正相关,Ca2+含量与晶体大小呈负相关 (图 8),这说明晶体越大,遭受热液影响越大,白云石的重结晶也更为彻底;而在另一范围内 (晶体直径800~1200 μm) Mg2+含量与晶体大小呈负相关,Ca2+含量与晶体大小呈正相关,与前述认识不一致。经对比数据发现,晶体直径为800~1200 μm的6个点位全位于埋藏深度最浅 (2762.5 m) 的薄片上,出现这种现象有一种最合理的解释:热液流体来源于深部。深部热液在沿裂缝上升期间Mg离子逐渐消耗,导致Mg2+供应不足,不能充分取代Ca2+的晶格,导致形成的热液白云石Mg2+含量较低。

|

图 8 林1井MgO、CaO与晶体大小的相关关系 Figure 8 Correlation of MgO and CaO in different crystal sizes in Well Lin-1 |

四川盆地震旦系灯影组也受到多期次热液改造。宋金民等 (2013)认为, 兴凯地裂运动为四川盆地灯影组热液活动提供了通道; 施泽进等 (2013)研究四川盆地东南部震旦系灯影组藻云岩发现其中白云石胶结物成岩流体具有异常高的87 Sr/86 Sr值,其Na、Mn和Fe含量与基质白云石也存在差异,认为在其形成过程中受到了放射性Sr污染,热液白云石中Sr同位素更可能来自于盆地基底。刘树根等 (2008)等通过分析87 Sr/86 Sr的特征,发现共有3种富锶程度不同的流体充注,认为四川盆地震旦系在深埋过程中至少存在3期流体充注。王东 (2009)经过同位素分析认为林1井附近桑木场-酒店垭构造灯影组受到4期外来盐水充注,其中第4期为地层下伏深部热液流体。宋光永 (2010)、刘树根等 (2008)认为热液蚀变的关键时刻可能为早二叠世,是峨眉地裂运动在川东南地区的响应。

本次对灯影组白云岩电子探针测试荧光照片中可见部分充填孔洞的鞍形白云石内有明显的多条明亮的环带 (图 5c、5e、5f),且在部分鞍形白云石内可见晶体中心较为明亮,而晶体边部稍暗 (图 5c、5f),或者铁含量较高的亮带宽度由晶体内部而外逐渐变窄 (图 5e),测试结果也呈现出亮带的Fe2+含量由中心向外依次降低。出现这种环带推测对应着一次Fe2+含量较高的热液流体侵入:在鞍形白云石的快速沉淀中,热液流体中Fe2+含量被消耗而快速降低,形成Fe2+含量依次降低数条环带。本文倾向于认为环带状鞍形白云石形成于地质历史时期的一次热液侵入,但热液的成分及温度有变化,不同环带及相应的元素变化是该期次热液侵入过程中热液性质的变化造成的,而与鞍形白云石伴生与孔洞及裂缝中的没有环带的中-细晶白云石,可能与早成岩期白云石沉淀所致,与二叠纪热液白云岩化无关,相关研究值得深入探讨。

6.2 热液侵入过程元素含量变化热液流体通常是沉积盆地深部流体,通常是具有高盐度的卤水,其中MgCl2及CaCl2含量高。黄思静等 (2015)通过研究四川盆地二叠系与三叠系碳酸盐岩中的鞍形白云石,认为大多数鞍形白云石都是在较高的温度和盐度的流体中沉淀的,震旦系灯影组中的鞍形白云石的形成也应具有类似的形成环境。张杰等 (2012)发现四川盆地灯影组热液白云石中锶同位素多具有放射性,认为这是受到基底作用的影响。在热液侵入开始,基质白云石受热液影响逐渐转化为热液白云石,在形成过程中Mg2+逐渐取代Ca2+的晶格,成分中的Ca2+、Mg2+的含量比逐渐接近1︰1。在形成的大晶体白云石中,Fe、Mn、Sr等离子也随着Mg2+的进入而参与到鞍形白云石的沉淀过程。在沉淀过程中,热液中的Fe2+和Mn2+快速参与结晶,而后随着Mg2+的大量取代Ca2+,导致Fe2+和Mn2+参与率下降;或是前期白云石沉淀大量消耗了热液中的金属Fe2+和Mn2+,导致其供应不足,最终出现Fe2+与Mn2+含量随着Mg2+含量增加而下降的现象 (图 7)。

一般情况下,热液白云石是在过饱和的情况下快速沉淀的,晶体越大,Mg2+的含量越高,但随着埋藏深度变浅,反而Mg2+含量出现下降,Ca2+上升 (图 8),出现这种异常情况的大晶体白云石是本次抽取的4组样品中埋藏深度最浅 (2762.5 m) 的一组样品,其原因推测是热液在沿地裂缝上升过程中Mg2+供给降低,这与侵入热液来源于深部相符。

7 结论晚震旦世灯影组白云岩以原生晶粒白云为主,其次为藻白云岩和热液白云石。热液白云石的岩心明显可见鞍形白云石充填及各种热液特征组构,包括斑马纹白云岩,由鞍形白云石充填的孔洞、裂缝,热膨胀角砾等。

热液侵入在热液白云石上留下了数条明显的铁质环带,各环带的Fe2+含量不同,由内向外依次降低,说明在鞍形白云石生长期间发生不同性质的热液侵入。正常情况下热液白云石晶体越大,重结晶就越彻底,Mg2+的含量也就越高,而本次电子探针测试结果出现埋藏相对较浅的鞍形白云石晶体虽大、但Mg含量下降的现象,与热液流体来源于深部的前人认识相一致。

在形成热液白云石过程中,不仅有Mg2+取代Ca2+,也有Fe、Mn、Sr离子的带入。热液白云岩刚开始沉淀时,热液中的Fe2+与Mn2+快速进入原岩参与结晶,而后随着Mg2+的大量取代Ca2+,导致Fe2+与Mn2+进入率下降;或是前期白云石沉淀大量消耗了热液中的金属Fe2+和Mn2+,导致其供应不足,造成形成热液白云石的过程中Fe2+与Mn2+含量随着Mg2+含量增加而减少。

| [] | Davies G R. 2004. Hydrothermal (thermobaric) dolomite and leached limestone reservoirs; General principles genetic connections, and economic significance in Canada. In:Annual Meeting Expanded Abstracts. Dallas, Texas:Search and Discovery, 204: 32. |

| [] | Davies G R, Smith L B. 2006. Structurally controlled hydrothermal dolomite reservoir facies:An overview. AAPG Bulletin, 90(11): 1641–1690. DOI:10.1306/05220605164 |

| [] | Gregg J M. 1883. On the formation and occurrence of saddle dolomite:Discussion. Journal of Sedimentary Petrology, 53(3): 1025–1026. |

| [] | Hanor J S. 1994. Origin of saline fluids in sedimentary basins. In:Parnell J, ed. Geofluids:Origin and Migration of Fluids in Sedimentary Basins. London:Geological Society Special Publication, 78:151-174 |

| [] | Kretz R. 1992. Carousel model for the crystallization of saddle dolomite. Journal of Sedimentary Petrology, 62(2): 190–195. |

| [] | Lonnee J, Machel H G. 2006. Pervasive dolomitization with subsequent hydrothermal alteration in the Clarke Lake gas field, middle devonian slave point formation, British Columbia, Canada. AAPG Bulletin, 90(11): 1739–1761. DOI:10.1306/03060605069 |

| [] | Machel H G. 1987. Saddle dolomite as a by-product of chemical compaction and thermo-chemical sulfate reduction. Geology, 15(10): 936–940. DOI:10.1130/0091-7613(1987)15<936:SDAABO>2.0.CO;2 |

| [] | Machel H G, Lonnee J. 2002. Hydrothermal dolomite-a product of poor definition and imagination. Sedimentary Geology, 152(3-4): 163–171. DOI:10.1016/S0037-0738(02)00259-2 |

| [] | Smith L B, Davies G R. 2006. Structurally controlled hydrothermal alteration of carbonate reservoirs:Introduction. AAPG Bulletin, 90(11): 1635–1640. DOI:10.1306/intro901106 |

| [] | White D E. 1957. Thermal water of volcanic origin. Geological Society of America Bulletin, 68: 1637–1658. DOI:10.1130/0016-7606(1957)68[1637:TWOVO]2.0.CO;2 |

| [] | 陈代钊. 2008. 构造-热液白云岩化作用与白云岩储集层. 石油与天然气地质, 29(5): 614–622. |

| [] | 贵州108地质队. 1978. 相梓幅H-48-351/20万区域地质调查报告, 68-69 |

| [] | 黄思静, 胡作维, 钟怡江, 黄可可, 李小宁. 2015. 四川盆地二叠-三叠系碳酸盐岩和砂岩中的鞍形白云石:岩石学、形成温度与流体. 成都理工大学学报 (自然科学版), 42(2): 129–148. |

| [] | 黄文明. 2008. 四川盆地震旦系储集层特征及其形成机制研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学: 1-127 |

| [] | 金之钧, 朱东亚, 胡文瑄, 张学丰, 王毅, 闫相宾. 2006. 塔里木盆地热液活动地质地球化学特征及其对储集层影响. 地质学报, 80(2): 245–253. |

| [] | 刘树根, 马永生, 黄文明, 蔡勋育, 张长俊, 王国芝, 徐国盛, 雍自权, 盘昌林. 2007. 四川盆地上震旦统灯影组储集层致密化过程研究. 天然气地球科学, 18(4): 485–496. |

| [] | 刘树根, 黄文明, 陈翠华, 张长俊, 李巨初, 戴苏兰, 秦川. 2008. 四川盆地震旦系-古生界热液作用及其成藏成矿效应初探. 矿物岩石, 28(3): 41–50. |

| [] | 刘树根, 马永生, 蔡勋育, 徐国盛, 王国芝, 雍自权, 孙玮, 袁海锋, 盘昌林. 2009. 四川盆地震旦系-下古生界天然气成藏过程和特征. 成都理工大学学报 (自然科学版), 36(4): 345–354. |

| [] | 彭俊. 2010. 川东南地区震旦系灯影组储集层特征研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学: 1-60 |

| [] | 施泽进, 王勇, 田亚铭, 王长城. 2013. 四川盆地东南部震旦系灯影组藻云岩胶结作用及其成岩流体分析. 中国科学:地球科学, 43(2): 317–328. |

| [] | 宋光永, 刘树根, 黄文明, 王国芝, 陈翠华, 马文辛, 张长俊. 2009. 川东南丁山-林滩场构造灯影组热液白云岩特征. 成都理工大学学报 (自然科学版), 36(6): 706–715. |

| [] | 宋光永. 2010. 川东南地区上震旦统灯影组热液白云岩特征. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学: 1-99 |

| [] | 宋光永, 刘树根, 李森明, 王鹏程. 2011. 四川盆地东南地区林1井灯影组鞍形白云石成因及其意义. 海相油气地质, 16(2): 53–60. |

| [] | 宋金民, 刘树根, 孙玮, 武文慧, 王国芝, 彭瀚霖, 田艳红, 钟勇. 2013. 兴凯地裂运动对四川盆地灯影组优质储集层的控制作用. 成都理工大学学报 (自然科学版), 40(6): 658–670. |

| [] | 孙玮, 刘树根, 韩克猷, 罗志立, 王国芝, 徐国盛. 2009. 四川盆地震旦系油气地质条件及勘探前景分析. 石油实验地质, 31(4): 350–355. |

| [] | 王东. 2009. 川东南桑木场-酒店垭构造形成演化与多期流体充注. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学: 1-98 |

| [] | 张杰, 沈安江, 张天付, 寿建峰. 2012. 鞍状白云石晶体结构特征及其对热液白云岩储集层研究的意义. 见: 中国晶体学会第五次全国会员代表大会暨学术年会论文集. 西安: 中国晶体学会 |

| [] | 钟大赉, 马福臣, 钟嘉猷. 1983. 川南地区燕山期复合构造的历史分析和力学分析. 见: 张文佑. 断块构造文集. 北京: 科学出版社: 17-23 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36