2. 中国科学技术大学 中国科学院壳幔物质与环境重点实验室, 合肥 230026;

3. 武警黄金第七支队, 山东 烟台 264004

2. CAS Key Laboratory of Crust-Mantle Materials and Environments, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;

3. No. 7 Gold Geological Team, Chinese People's Armed Police Force, Yantai Shandong 264004, China

金(Au)在金矿床中以何种状态存在一直是研究的热点问题, 因为其赋存状态关系到金的选冶工艺的选择、回收与利用。研究表明, 黄铁矿中的Au大多呈自然金, 离子晶格Au所占比例因矿床成因不同而不同, 所占比例最高可达百分之十几(高振敏等, 2000)。卡林型金矿床原生矿石中主要的载金矿物是热液期的含As黄铁矿, 其次是毒砂(陈翠华等, 1999;卢焕章等, 2013);而造山型金矿床热液期一般不发育含As黄铁矿, 早期沉积成岩期的黄铁矿显著富Au, 并在后期的变质作用中释放出来进入变质流体, 在适宜的条件下形成明金和金的碲化物, 从而最终成矿(Large et al., 2007, 2009)。在斑岩铜床中金往往是有用的伴生元素, 在国内外斑岩铜床中均占有相当大的比例。由于斑岩铜矿矿石中的Au含量甚微, 一般是0.1×10-6~9×10-6或更少, 加上金矿物颗粒极细, 在通常肉眼或者光学显微镜条件下研究Au的次显微赋存状态还相当困难(王奎仁和周有勤, 1991;钱让清等, 2002)。因此需要借助现代的电子光学和波谱学微束分析新技术, 才能够直观而有效地了解次显微金的赋存特征。

杨晓勇等(1998a)运用质子探针分析技术, 对安徽中部沙溪斑岩型铜(金)矿床矿石中微细金粒的赋存状态进行了系统的观察, 发现其中的Au是以微米级微细粒自然金的状态存在、其载体矿物为黄铁矿和黄铜矿。位于沙溪斑岩铜矿邻区的沙湖山金铅锌矿床为一新发现的脉状金矿体, 其矿床地质特征明显区别于沙溪斑岩型铜矿床, 目前关于该矿床中载金矿物以及金的赋存状态还尚不明确。因此对矿石中金的赋存状态的研究, 不仅对于该金铅锌矿床的成矿物理化学条件具有指示作用, 而且对进一步的找矿勘查以及后期金的选冶具有重要意义。本文采用电子显微镜BSE观察以及EDS分析等手段研究了沙溪地区沙湖山金铅锌矿床载金矿物的类型和相互关系, 并结合钻孔样品中多元素分析所显示的Au与As、Te等元素的含量变化关系, 探讨了Au的赋存状态。

1 区域地质背景安徽省庐江县沙溪地区位于长江中下游铁、铜成矿带的中段北缘, 滁州-庐江构造岩浆带的西南部, 产于郯庐断裂的主干断裂南侧, 距庐枞火山岩盆地的西北约10 km(常印佛等, 1991;唐永成等, 1998)。沙溪地区隶属于扬子陆块北缘下扬子地块沿江褶断带北部巢湖构造带内, 地层区划主要为华南地层大区扬子地层区下扬子地层分区(常印佛等, 1991;任启江等, 1991;唐永成等, 1998)。三叠纪末印支运动使该区经历了一场深刻变革, 造就了颇为强烈的褶皱带及相伴生的断裂构造, 燕山期继续发育, 形成以北东向构造为主的构造格架(董树文, 1984)。区域内岩浆活动较为强烈, 以燕山旋回的岩浆喷发-侵入活动为主, 北西侧为北淮阳安山-流纹粗面岩火山岩带, 南东侧为粗安质-粗面质火山岩组合的庐枞断陷火山岩盆地, 中部为东顾山-沙溪闪长岩至花岗闪长岩岩浆岩带, 岩浆岩分布在空间上明显受到基底断裂及派生断裂和火山构造的控制。岩浆的喷发-侵入活动有着成因上、时间上和空间上的密切联系。目前在沙溪地区及其外围已发现大型斑岩型铜矿(杨晓勇等, 1998b;Yang et al., 2011;王世伟等, 2014), 伴生金达到大型, 伴生银达到中型规模, 另外福泉山发现脉状铅锌矿体, 局部共生铜金矿体。

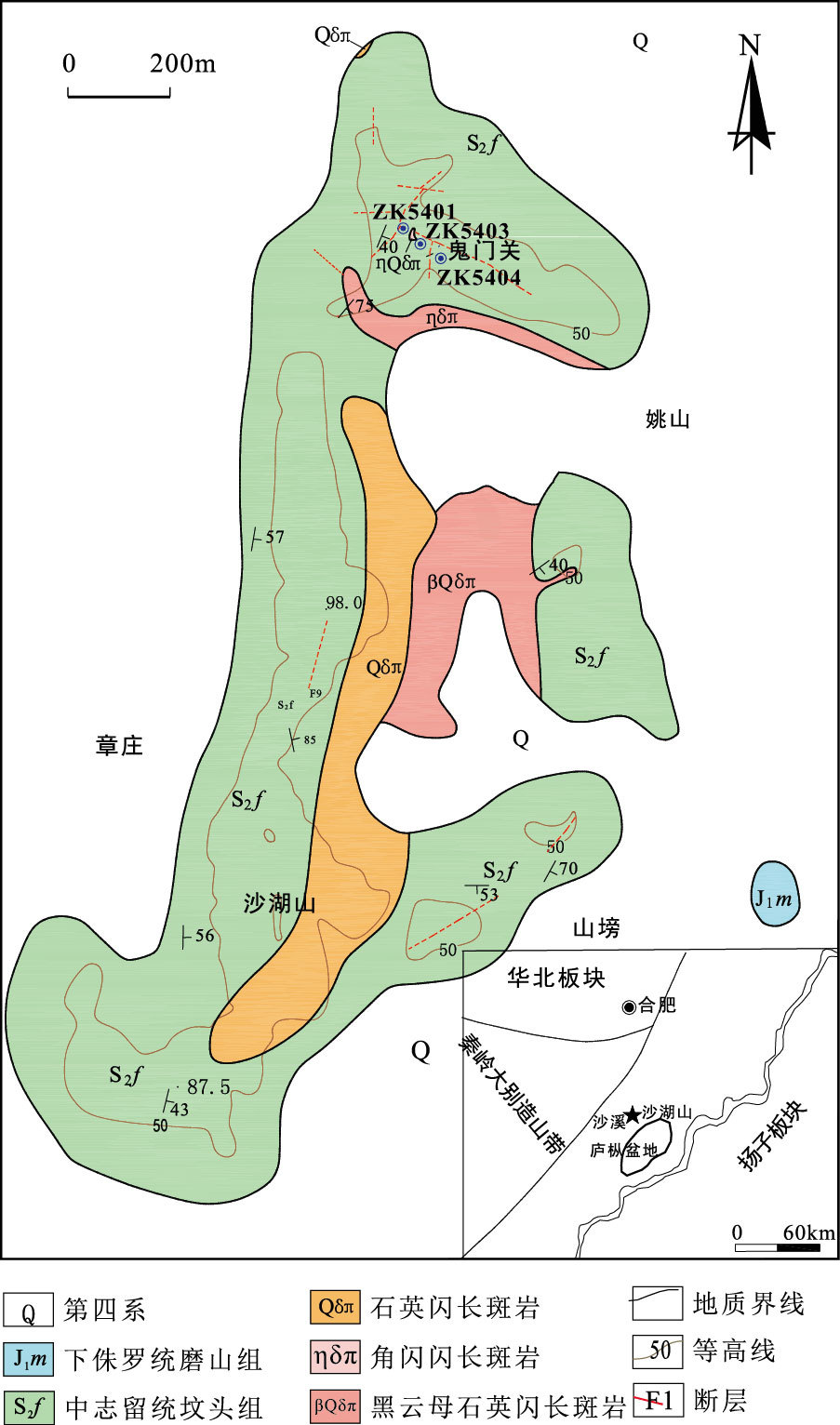

2 矿床地质特征沙湖山铜金铅锌矿研究区位于原沙溪铜矿区的东北部约2 km处(图 1), 可能属沙溪铜矿区的东带, 因此研究区地质特征与沙溪铜矿区具有一定的相似性。出露地层主要有中志留统坟头组、下志留统高家边组, 东侧零星见到下侏罗统磨山组。沙湖山位于盛桥-菖蒲山复式背斜的南东翼, 受到东侧的顺港-沙子岗断裂, 庐江-马头咀断裂等深部断裂的影响, 加上岩体的侵入, 使区内断裂构造复杂, 裂隙及微细裂隙发育。

|

图 1 沙湖山铜金铅锌矿区地质简图 Figure 1 Geological sketch map of Shahushan Cu-Au-Pb-Zn mining area |

由于沙湖山地区岩浆岩与沙溪铜矿区岩浆岩同处于同一构造岩浆岩带上, 具有多阶段, 多期次活动的特点, 为燕山早期侵入的浅成中酸性岩体, 与沙溪铜矿区含矿斑岩体相比较, 主体岩石略偏基性。本区岩浆岩按先后顺序有以下几种:角闪闪长斑岩, 出露于沙湖山环形山体的中间低洼地带, 呈岩株状产出;黑云母石英闪长斑岩, 分布于徐山村北部一带, 走向北北东, 倾向不明, 呈岩枝状产于石英闪长斑岩东侧;石英闪长斑岩、闪长玢岩脉及煌斑岩等脉岩, 主要见于钻孔中。

区内岩石蚀变的强弱与岩性、构造及岩体侵入有密切关系。志留系砂页岩蚀变总体较弱, 但在破碎带中及破碎带附近和裂隙发育地段, 存在点状、条带状蚀变特征。岩石具较强的角岩化、硅化、碳酸盐化、绿泥石化, 局部高岭石化。矿化主要有褐铁矿化、黄铁矿化、铅锌矿化等;角闪闪长斑岩岩体(枝)地表以高岭石化为主, 褐铁矿化次之, 深部具有绿泥石化、碳酸盐化、高岭石化及褪色蚀变。矿化不均, 主要有浸染状、星点状细粒黄铁矿化, 不规则细脉状次之。细脉中偶见星点状黄铜矿。岩体内部及侵入接触部位附近蚀变相对较弱;石英闪长斑岩硅化较强, 有少量绢云母化、高岭石化。矿化较弱, 仅于局部裂隙中见少量黄铜矿、铅锌矿化, 呈脉状, 脉宽1~2 mm, 岩石中有分布不均的细粒黄铁矿化;黑云母石英闪长斑岩地表岩石风化较强, 具较强高岭石化, 局部为松散状, 深部蚀变甚弱, 主要为绿泥石化, 未见矿化。

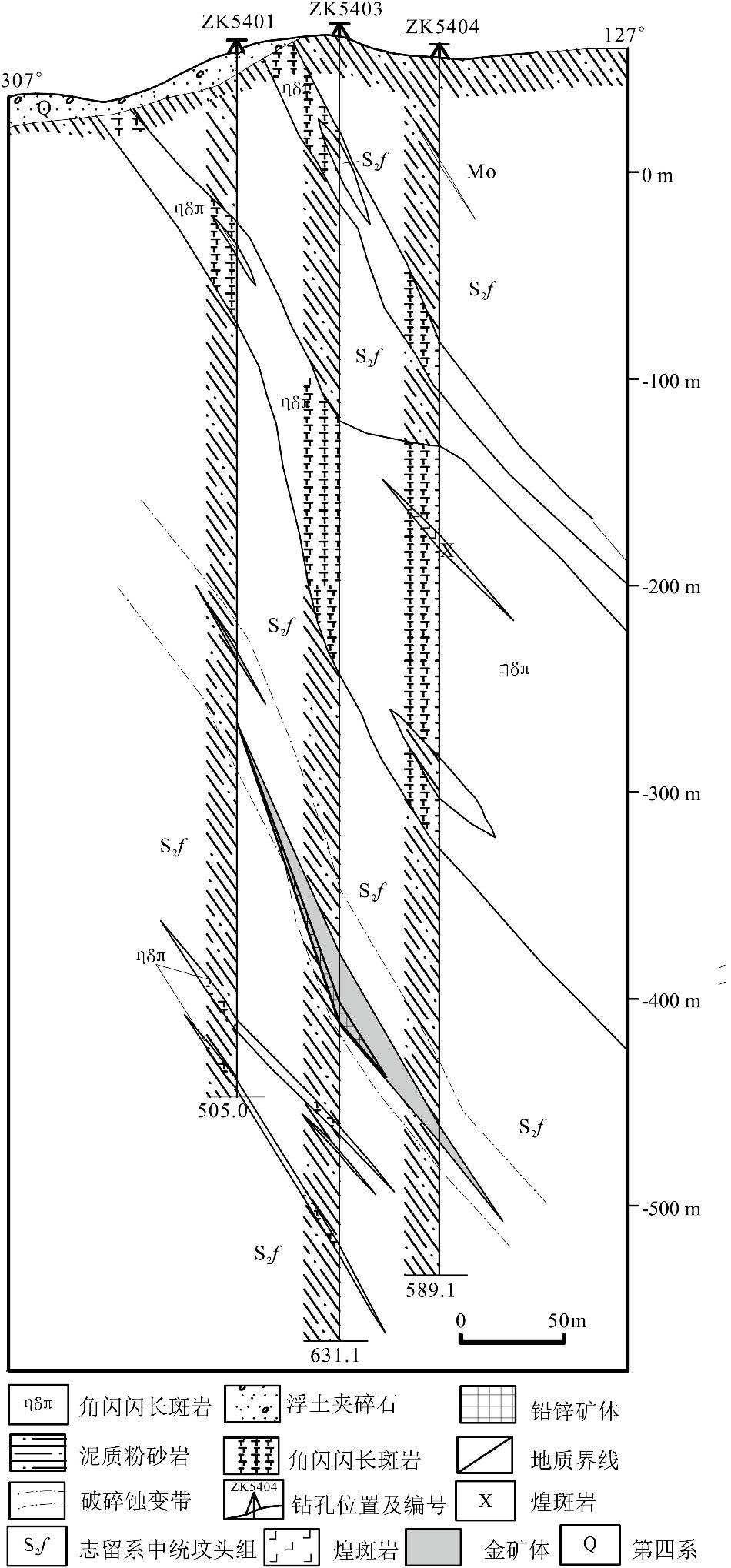

目前发现的矿体分布于鬼门关一带(图 1), 主要为脉状金矿体, 局部共生或伴生铅锌矿体, 矿体走向主要呈北东向, 倾向南东(图 2)。金、铅锌矿体主要受北北东向区域性压性、压扭性构造破碎带及其派生的张性裂隙控制, 主要赋存在斜切志留系砂页岩的构造破碎带中(图 2), 具有局部膨大、富集、复合、尖灭再现特征, 含矿岩性主要为硅化、黄铁矿化及部分铅锌矿化的构造角砾岩。矿体与围岩界线较为清晰, 围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化, 少量钾化、重晶石化、碳酸盐化、膏岩化。根据矿床地质特征及矿物共生组合, 沙湖山矿床类型为破碎带蚀变岩型金矿, 与铜陵舒家店地区杨冲里金矿相似(段留安等, 2013), 明显区别于沙溪地区以斑岩型铜金矿床为主体的矿床类型。根据岩金矿床一般工业指标, 初步圈定333类工业品级Au矿石量12.72万t, Au金属量847.94 kg, 含Au平均品位6.67 g/t(安徽省地质矿产勘查局327地质队)。其中54线ZK5404见到视厚度7.50 m、Au品位6.15 g/t, ZK5403见到视厚度为34.50 m、Au品位3.68 g/t的金矿体, 显示了较好的成矿特征。

|

图 2 沙湖山金铅锌矿床54勘探线地质剖面图 Figure 2 Geological profile of the Line 54 in Shahushan Au-Pb-Zn deposit |

野外岩心观察及少量的光薄片鉴定结果显示研究区矿物组合较简单:金属矿物主要有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、其次为赤铁矿、辉钼矿、菱铁矿等, 显微镜下未见自然金;脉石矿物主要有石英, 长石等, 少量为绢云母、绿泥石、硬石膏、重晶石、方解石等。矿石结构主要有粒状结晶结构、包含结构、交代结构、压碎结构等;矿石构造主要有星散浸染状构造、条带状构造、块状构造、角砾状构造、细脉状及网脉状构造等。矿石主要有用组分为金, 其次为锌、铅, 伴生组分为银、硫。

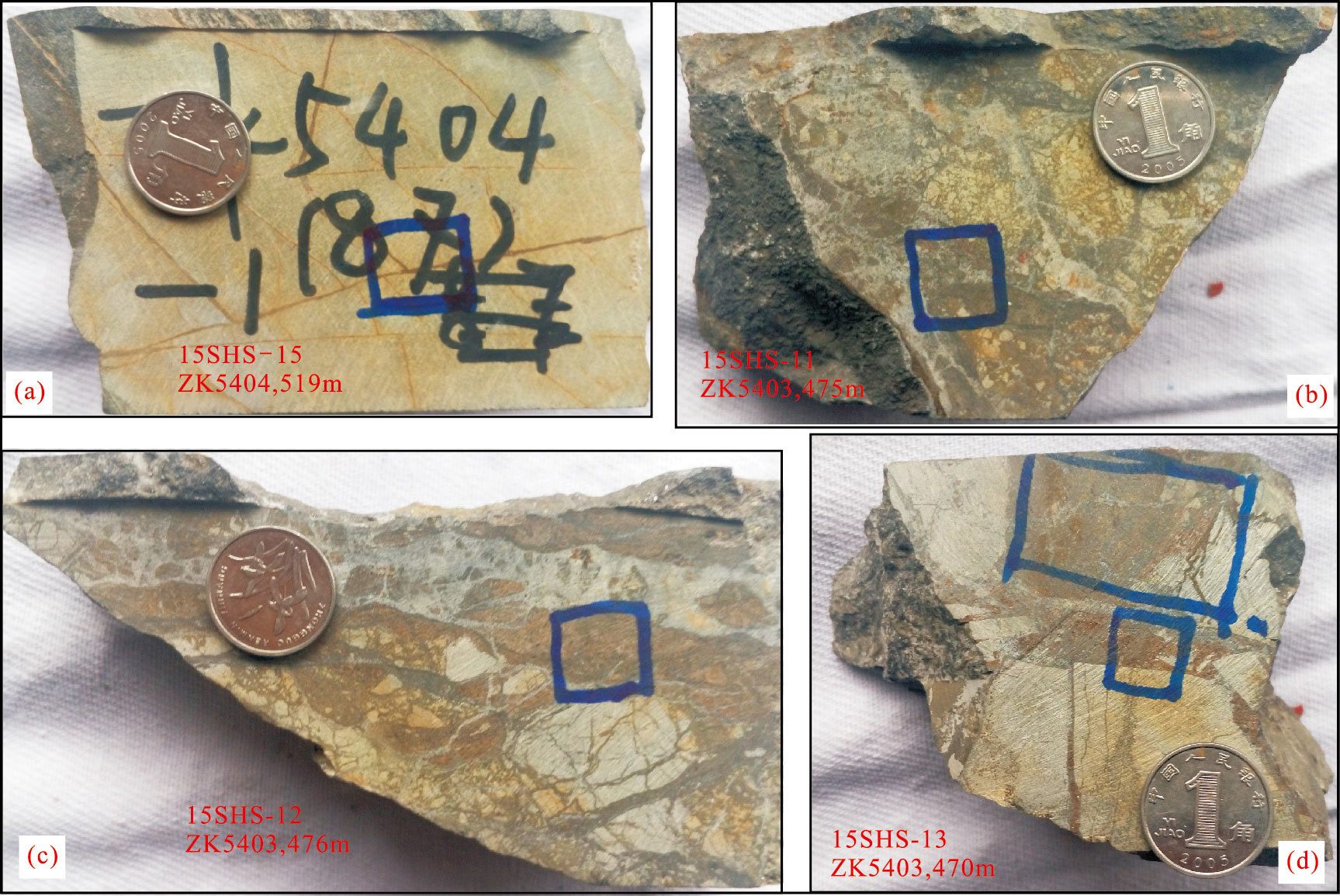

4 样品制备与测试结果本次金的赋存状态研究的4块样品采自安徽庐江沙湖山金铅锌矿床钻孔中最富金的部位, 分别为ZK5404钻孔519 m处的15SHS-15(图 3a), 和ZK5403钻孔470~475 m处的15SHS-11(图 3b)、15SHS-12(图 3c)、15SHS-13(图 3d)。如图 3所示, 来自钻孔ZK5403的3块样品均为灰绿色泥质粉砂岩破碎形成的构造角砾岩, 裂隙极为发育, 黄铁矿为最主要的矿石矿物, 呈团块状, 由后期闪锌矿-方铅矿脉切穿, 局部发育黄铁矿-黄铜矿细脉(图 3b、3c、3d);来自钻孔ZK5404的样品则为灰白色泥质粉砂岩, 裂隙发育, 主要充填黄铁矿细脉(图 3a)。

|

磨制电镜片进行电子显微镜观察及能谱分析的样品如图中蓝色记号标示的正方形 图 3 沙湖山铜金铅锌矿区矿体的钻孔手表本照片 Figure 3 Photographs of drillhole samples from the orebody in Shahushan Au-Pb-Zn deposit |

将样品分别制成多个电镜片以备用, 然后综合利用电子显微镜背散射图像(BSE)、能谱分析(EDS)等方法, 对矿床中含金矿物的共生关系与金的赋存状态进行研究。电镜实验均在中国科学技术大学中国科学院壳幔物质与环境重点实验室扫描电镜室完成, 扫描电镜型号为TESCAN MIRA 3 LMH FE-SEM型热场发射扫描电镜, 工作电压15 kV;X射线能谱型号:EDAX GENESIS APEX Apollo System, 分辨率优于129 eV, 定量分析包括4Be以上所有元素(检出限一般为3%~5%)。

在电子显微镜下首先通过BSE图像识别出不同矿物, 同时通过寻找高亮矿物的方式来试图寻找微米级的颗粒金, 并通过能谱分析加以验证。4件样品中不同矿物的能谱分析结果如表 1所示。

|

|

表 1 沙湖山金铅锌矿床岩心中含金矿物能谱半定量分析结果 Table 1 EDS analyzing results of Au-hosting minerals from Shahushan Au-Pb-Zn deposit |

为配合金的赋存状态研究, 本次研究还开展了54勘探线相应钻孔中矿体的多元素分析作为补充。其中微量金的分析方法为石墨炉原子吸收法, 其他元素分析方法为原子吸收法和紫外分光光度法。2个钻孔中主要矿体部位的多元素分析结果见表 2。

|

|

表 2 沙湖山54勘探线部分钻孔金含量及其他相关元素分析结果 Table 2 Au and multi-element analyzing results of drillhole samples from Shahushan Au-Pb-Zn deposit |

沙湖山ZK5403中以铅锌矿-黄铁矿脉为主的钻孔样品(443.6~479.6 m)中金含量较高, 为0.7×10-6~8.7×10-6(表 2), 呈现明显的金矿化特征, 显著高于未矿化的泥质粉砂岩地层;同时其银含量也较高, 为1.4×10-6~11.0×10-6, 也显示显著的银矿化。同时, 手标本观察也显示这部分岩心样品有一个明显的铅锌矿化(图 3a~3c)。沙湖山ZK5404钻孔中的情况与钻孔ZK5403有所区别, 该钻孔中含黄铁矿化细脉的泥质粉砂岩则为主要的金矿体, Au含量范围为0.3×10-6~8.1×10-6, 同时银含量范围为0.4×10-6~3.9×10-6。ZK5403多元素结果显示了矿化体段存在明显的Au-Ag-Pb-Zn-As组合异常(表 2), 且存在一个Au-Pb-Zn伴(共)生的工业矿体, 前缘晕和近矿晕的叠加, 显示了矿体处于中部, 向下还有一定延伸。这也得到钻孔数据的支持:ZK5404是控制ZK5403矿体倾斜延深的钻孔, 其多元素特征显示了Au-Ag-As组合异常的特征(表 2), 而Pb-Zn异常不明显, 前缘晕异常的组合预示着矿体向下仍有较大的延伸。

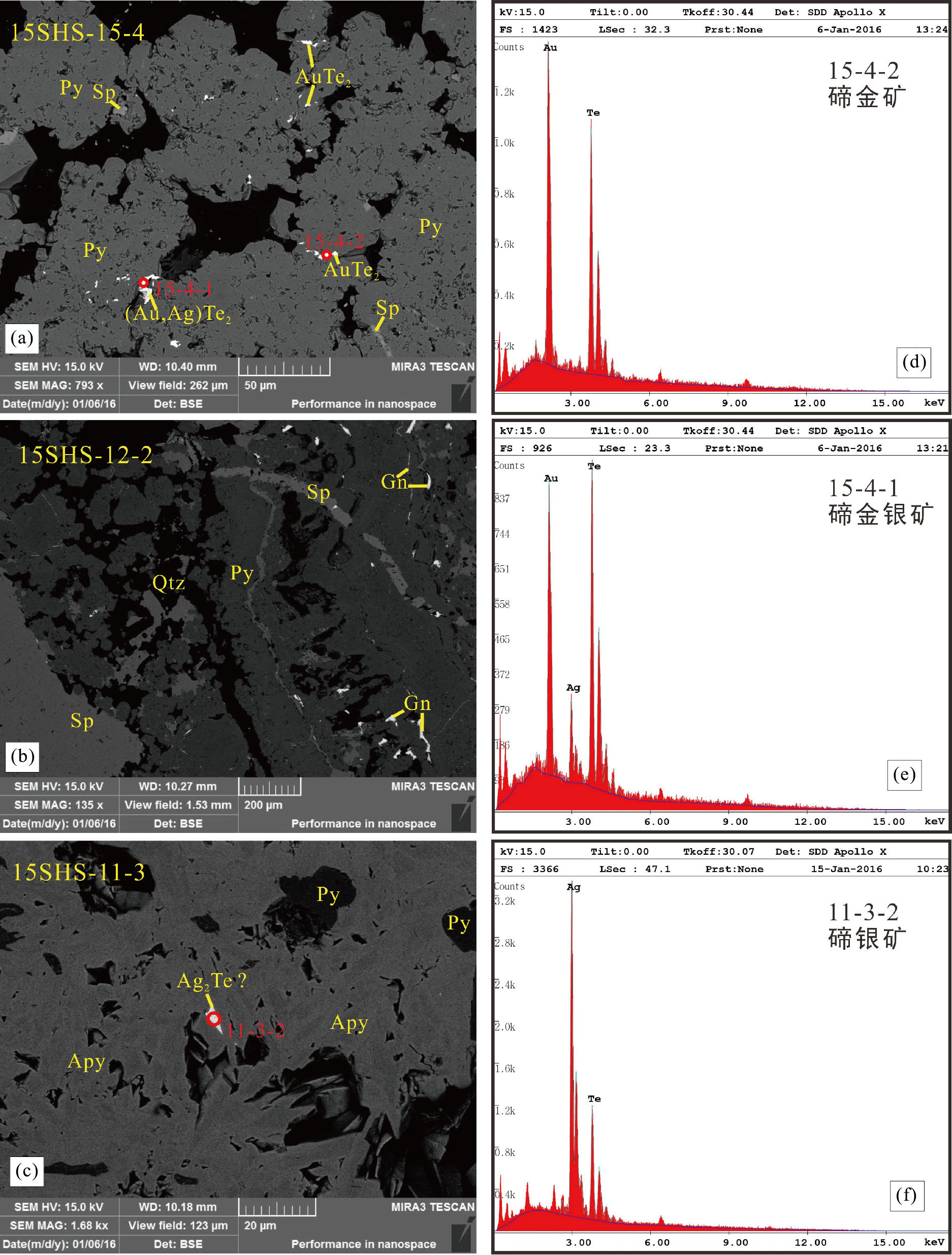

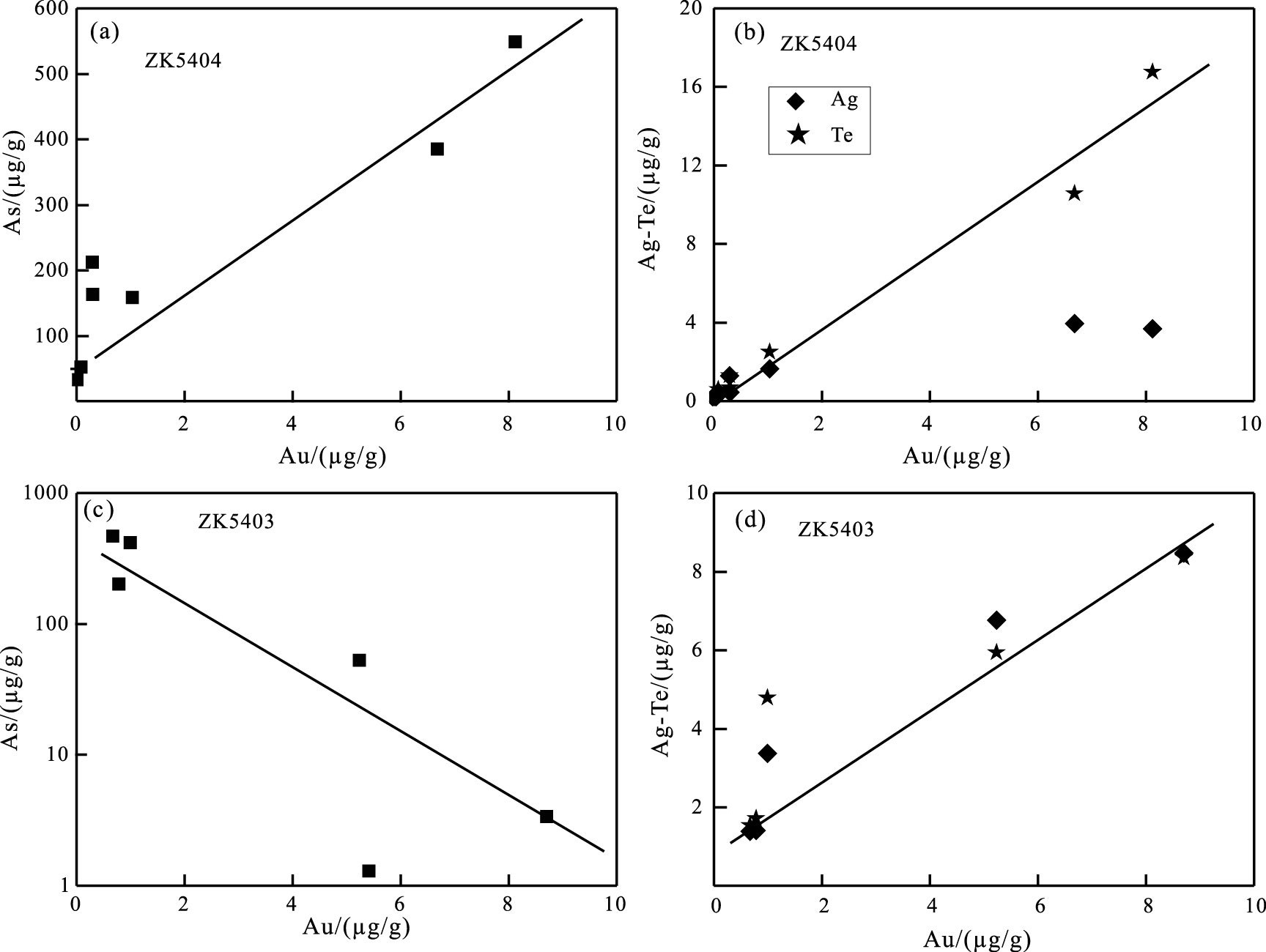

电子显微镜BSE观察显示ZK5404钻孔中黄铁矿细脉中矿物主要为黄铁矿及含砷黄铁矿, 铅锌矿不发育。样品在BSE图像上显示脉状矿物组成为集合体状的黄铁矿(图 4a), 黄铁矿晶间空隙主要被石英所充填;在黄铁矿颗粒内部及黄铁矿晶间出现微米级高亮矿物(图 4a), 通过EDS分析加以验证, 其成分为碲金矿和碲金银矿(图 4d、4e)。能谱分析结果显示, 其中一颗粒径约30 μm的金银碲化物的Au、Ag、Te原子百分比为分别为24%、13%、63%(表 1), 对应化学式可能为(Au, Ag)Te2(碲金银矿), 而其余颗粒则可能均为AuTe2(碲金矿), 粒径1~25 μm。基于笔者的观察, 碲金矿有2种分布形式, 包裹于黄铁矿中或分布于黄铁矿粒间;仅有的一颗碲金银矿则产于黄铁矿粒间。由于在样品中并未观察到毒砂, 而多元素分析显示这些钻孔样品中存在As元素异常(表 2), 结合能谱分析结果, 在ZK5404样品中观察到的含As黄铁矿(表 1)应该是As的主要载体矿物。因此, 该钻孔样品中Au含量与As含量明显正相关关系(图 5a), 可以认为是金元素含量与黄铁矿含量的一个正相关关系, 这也从元素相关性上进一步说明黄铁矿以及含砷黄铁矿应为此处矿体中金的载体。同时Au含量与Te含量有一个很好的线性正相关关系(图 5b), 也说明微米级的碲金矿则是此处黄铁矿中金的主要赋存形式。

|

图 4 沙湖山钻孔样品电子显微镜BSE图像(a、b、c)及金银碲化物能谱谱峰图(d、e、f) Figure 4 BSE images of samples from Shahushan Au-Pb-Zn deposit(a, b, c)and EDS spectrum images of the Au-Ag tellurides in these samples(d, e, f) |

|

图 5 沙湖山钻孔样品中Au含量与其他As-Te-Ag元素含量的相关图解 Figure 5 Scatter diagrams of dillhole samples showing the correlations between Au and As-Te-Ag |

ZK5403钻孔样品的BSE图像如图 4b和4c所示, 结合能谱分析结果, 可以识别出样品15SHS-12的矿物组成主要为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、石英;除此之外, 在样品15SHS-12(表 1)以及几乎同一深度的样品15SHS-12中还可见大量晚期自形程度较好的毒砂(图 4c, 表 1)。根据矿物共生及穿插关系, 可以认为矿物生成分为3个期次, 由早到晚分别为黄铁矿、闪锌矿-方铅矿、石英-毒砂。值得注意的是, 在样品15SHS-11的毒砂矿物内部发现有两颗银碲化物(图 4c、4f), 粒径5~10 μm, 根据能谱分析其Ag、Te原子百分比分别为67%~70%、33%~30%(表 1), 对应化学式为Ag2Te(碲银矿)。除了这两颗银碲化物的发现以外, ZK5403钻孔中的3个黄铁矿化-铅锌矿化样品中均未发现微米级颗粒金以及金的化合物。

自然界的金矿中除了自然金以外, 常伴生有黄铁矿、毒砂、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁黄铁矿等硫化物(Robert et al., 2007)。金主要以固溶体金和显微-超显微的颗粒金形式赋存于载金矿物中(杨晓勇等, 1998a, 1998b;Large et al., 2009;毛世东等, 2009)。黄铁矿是金矿床中普遍而重要的载金矿物, 在金矿床的形成过程中是金的主要携带者与富集者(高振敏等, 2000;毛世东, 2009), 除此之外, 还有磁黄铁矿、黄铜矿、毒砂、闪锌矿、方铅矿、雄黄等(高振敏等, 2000)。如图 5c所示, ZK5403钻孔样品中Au与As含量呈现一个明显的负相关关系, 指示矿床中最晚期的毒砂中并不富金。同时, 通过BSE显微观察, 寻找图像中的高亮颗粒, 并通过EDS分析验证其化学组成, 发现除了观察到的两颗碲银矿(Ag2Te)以外, 无论是闪锌矿晶间或者毒砂晶体中包裹的微米级高亮矿物颗粒均为方铅矿, 并未观察到自然金或者金的化合物。同时, 无论是在黄铁矿颗粒内部还是黄铁矿晶间, 也均未发现自然金颗粒或者金的化合物。这些特征显示, ZK5403钻孔中伴生的金可能是以更小的颗粒形式分散于这些黄铁矿-铅锌矿中, 可能为超微米级或者纳米级。 图 5d显示, 与ZK5404钻孔类似, ZK5403钻孔中黄铁矿化-铅锌矿化样品的Au含量也与Ag、Te呈现正相关关系, 说明超微米级的金可能也是以金银碲化物的形式存在。

6 金碲化物的发现及其地质意义碲是少数几种与金结合形成金的化合物矿物元素中最重要的一种。金和碲在热液矿化中通常有密切关系, 大多数金矿床中都伴有微量的碲。然而金-碲化物型矿床至今发现的产地并不是很多, 这可能与碲化物矿物颗粒较小(一般为微米级), 而不为人们所注意。该类矿床中碲化物常与硫化物、砷化物等矿物共生, 且碲化物矿物的出现往往也伴随高金品位的出现(张招崇和李兆鼐, 1994;陈翠华等, 2013)。在中国金-碲化物型矿床大体上可分为3类: ①产于华北地台南北两侧太古代变中-基性火山岩(绿岩)中的石英脉型矿床, 如小秦岭的杨寨峪、张家口的小营盘等;②产于中元古代熊耳群中-基性火山岩中的破碎蚀变岩中的矿床, 如洛宁上宫、栾川潭头等;③与中生代火山岩、次火山岩和浅成小侵入体有关的浅成热液型矿床、热液爆破角砾岩型矿床和某些接触交代型矿床, 此类矿床在中国东南沿海地区分布较广, 如浙江遂昌银坑山、江苏溧水等(陈翠华等, 1999)。金、银碲化物矿物常以伴生矿物的形式存在于浅成低温热液金矿床中(Pals and Spry, 2003;Cooke and Mcphail, 2001)。富碲化物型金矿常与浅成低温热液矿床中低硫型矿床相关(张招崇和李兆鼐, 1994;Pals and Spry, 2003)。

关于沙湖山金铅锌矿床, 目前由于研究程度较低还没有详细确切的成矿温度资料。陈翠华等(2013) 通过统计全球金-碲化物型矿床的成矿温度, 发现碲化物形成温度多为120~350℃, 张招崇和李兆鼐(1994) 研究认为碲化物形成温度均较低, 一般为110~240℃, 为中-低温。因此, 根据金银碲化物的存在, 可以确定研究区金矿床成矿温度也应属中低温范畴。同时金银碲化物的发现, 可以确认定沙湖山形成金铅锌矿床的低温热液具有较高的碲逸度和较低的硫逸度(涂光炽, 2000)。由于研究区中所发现的碲化物是金和银的主要载体, 碲富集的地段常常也是金富集的地段, 一般会存在Te的地表异常, 因此可作为该区找矿勘查行之有效的地球化学标志。

7 结论(1) 黄铁矿、闪锌矿-方铅矿为沙湖山金铅锌矿床主要的富金矿物, 最晚期的毒砂中基本不含金, 金、银等元素主要以金银碲化物的形式分布于这些金属矿物中, ZK5404钻孔矿体部位黄铁矿细脉中金碲化物粒度为微米级, 而ZK5403钻孔矿体部位铅锌矿中的金碲化物可能为超微米级或纳米级。

(2) 金银碲化物的发现指示该区成矿热液温度应为中低温, 并且具有较高的碲逸度和较低的硫逸度。

(3) 由于碲化物是研究区金和银的主要载体, 因此Te的地表异常可作为该区找矿勘查行的辅助地球化学标志。

| [] | Cooke D R, Mcphail D C. 2001. Epithermal Au-Ag-Te mineralization, Acupan, Baguio district, Philippines:Numerical simulations of mineral deposition. Economic Geology , 96 (1) : 109–131. |

| [] | Large R R, Maslennikov V V, Robert F, Danyushevsky L V, Chang Z S. 2007. Multistage sedimentary and metamorphic origin of pyrite and gold in the giant Sukhoi Log deposit, Lena gold province, Russia. Economic Geology , 102 (7) : 1233–1267. DOI:10.2113/gsecongeo.102.7.1233 |

| [] | Large R R, Danyushevsky L, Hollit C, Maslennikov V, Meffre S, Gilbert S, Bull S, Scott R, Emsbo P, Thomas H, Singh B, Foster J. 2009. Gold and trace element zonation in pyrite using a laser imaging technique:Implications for the timing of gold in orogenic and Carlin-style sediment-hosted deposits. Economic Geology , 104 (5) : 635–668. DOI:10.2113/gsecongeo.104.5.635 |

| [] | Pals D W, Spry P G. 2003. Telluride mineralogy of the low-sulfidation epithermal Emperor gold deposit, Vatukoula, Fiji. Mineralogy and Petrology , 79 (3-4) : 285–307. DOI:10.1007/s00710-003-0013-5 |

| [] | Robert F, Brommecker R, Bourne B T, Dobak P J, McEwan C J, Rowe R R, Zhou X. 2007. Models and exploration methods for major gold deposit types. In:Milkereit K ed. Proceedings of Exploration 07:Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration.:Ore Deposits and Exploration Technology, 691-711 |

| [] | Yang X Y, Yang X M, Zhang Z W, Chi Y Y, Yu L F, Zhang Q M. 2011. A porphyritic copper(gold)ore-forming model for the Shaxi-Changpushan district, Cambrian Yangtze metallogenic belt, China:Geological and geochemical constraints. International Geology Review , 53 (5-6) : 580–611. DOI:10.1080/00206810903211906 |

| [] | 常印佛, 刘湘培, 吴言昌. 1991. 长江中下游铜铁成矿带. 北京: 地质出版社: 1 -379. |

| [] | 陈翠华, 曹志敏, 侯秀萍, 帅德权, 骆耀南. 1999. 全球金-碲化物型矿床的分布规律和主要成矿条件. 成都理工学院学报 , 26 (3) : 241–248. |

| [] | 陈翠华, 张燕, 顾雪祥, 李保华, 代鸿章, 程文斌, 赵德坤, 何朝鑫. 2013. 贵州苗龙金矿床毒砂中金的赋存状态研究. 矿床地质 , 32 (5) : 932–940. |

| [] | 董树文. 1984. 沙溪帚状构造型式的厘定及其控岩控矿作用研究. 地质学报 , 58 (4) : 304–315. |

| [] | 段留安, 杨晓勇, 刘晓明, 孙卫东. 2013. 铜陵舒家店地区志留纪地层中金矿的发现及其意义. 大地构造与成矿学 , 37 (2) : 333–339. |

| [] | 高振敏, 杨竹森, 李红阳, 罗泰义, 姚林波, 饶文波. 2000. 黄铁矿载金的原因和特征. 高校地质学报 , 6 (2) : 156–162. |

| [] | 卢焕章, 朱笑青, 单强, 王中刚. 2013. 金矿床中金与黄铁矿和毒砂的关系. 矿床地质 , 32 (4) : 823–842. |

| [] | 毛世东, 杨荣生, 秦艳, 郭俊华. 2009. 甘肃阳山金矿田载金矿物特征及金赋存状态研究. 岩石学报 , 25 (11) : 2776–2790. |

| [] | 钱让清, 杨晓勇, 黄德志, 周文雅. 2002. 微细粒型金矿床金的赋存状态研究:以皖西南枞阳井边金矿为例. 中南工业大学学报 , 33 (3) : 225–229. |

| [] | 任启江, 邱检生, 徐兆文, 张重泽, 方长泉, 杨荣勇. 1991. 安徽沙溪斑岩铜(金)矿床矿小岩体的形成条件. 矿床地质 , 10 (3) : 232–242. |

| [] | 唐永成, 吴言昌, 储国正, 邢凤鸣, 王永敏, 曹奋扬, 常印佛. 1998. 安徽沿江地区铜金多金属矿床地质. 北京: 地质出版社 . |

| [] | 涂光炽. 2000. 初论碲的成矿问题. 矿物岩石地球化学通报 , 19 (4) : 211–214. |

| [] | 王奎仁, 周有勤. 1991. 微束分析对微细粒金赋存状态的研究. 矿物岩石地球化学通报 , 10 (4) : 251–253. |

| [] | 王世伟, 周涛发, 袁峰, 范裕, 俞沧海, 葛岭虹, 石诚, 池月余. 2014. 安徽沙溪斑岩型铜金矿床成岩序列及成岩成矿年代学研究. 岩石学报 , 30 (4) : 979–994. |

| [] | 杨晓勇, 王奎仁, 戴小平, 杨学明, 孙立广. 1998a. 质子探针分析方法研究矿石中微细粒金的赋存状态:以皖中沙溪斑岩铜(金)矿床为例. 高校地质学报 , 4 (1) : 43–48. |

| [] | 杨晓勇, 杨学明, 孙立广, 王奎仁. 1998b. 沙溪-菖蒲山地区斑岩型铜(金)矿床构造地球化学成矿背景分析. 安徽地质 , 8 (4) : 11–15. |

| [] | 张招崇, 李兆鼐. 1994. 一个值得重视的金矿类型-碲化物型. 贵金属地质 , 3 (1) : 59–64. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36