2. 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队, 山东 威海 264200;

3. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队, 新疆 昌吉 836500

2. No. 6 Geological Party, Shangdong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources, Weihai Shandong 264200, China;

3. No. 1 Geological Party, Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources, Changji Xinjiang 836500, China

自上世纪90年代以来, 铋矿物与金-铜金-铜金多金属矿床中矿石矿物共生关系一直是研究的热点问题之一, 前人对金矿中Bi以单质金属自然铋(任云生等, 2004;钟长华等, 2005;郑波等, 2009;赵玉社和张红英, 2010;尹剑等, 2013;王强等, 2013)与自然金共生关系开展了较深入的探讨;也有金矿中合金黑铋金矿(郑波等, 2009)、硫化物辉铋矿(肖渊甫等, 2012)、硫盐矿物硫铋铜矿(应立娟等, 2010)等Bi矿物与自然金共生情况的相关报道。然而, 在银-铜多金属矿床中, 铋矿物的出现却较为罕见, 仅有刘家军等(2010) 对云南白秧坪银-铜多金属矿集区中发现的辉铋矿进行了相关报道。笔者在东天山维权银矿床中首次发现了铋矿物与银矿物相共生, 铋矿物以自然金属(自然铋)、硫化物(辉铋矿)及硫盐矿物(硫铋银矿)等不同类型存在。本文通过对Ag和Bi等元素在矿石矿物中的赋存状态进行详细研究, 结合包裹体测温和矿物温度计, 探讨了维权银矿床矿化作用和流体演化过程, 补充了银矿床研究中出现的铋矿物的种类, 希望为今后相关矿床的矿物学研究提供借鉴。

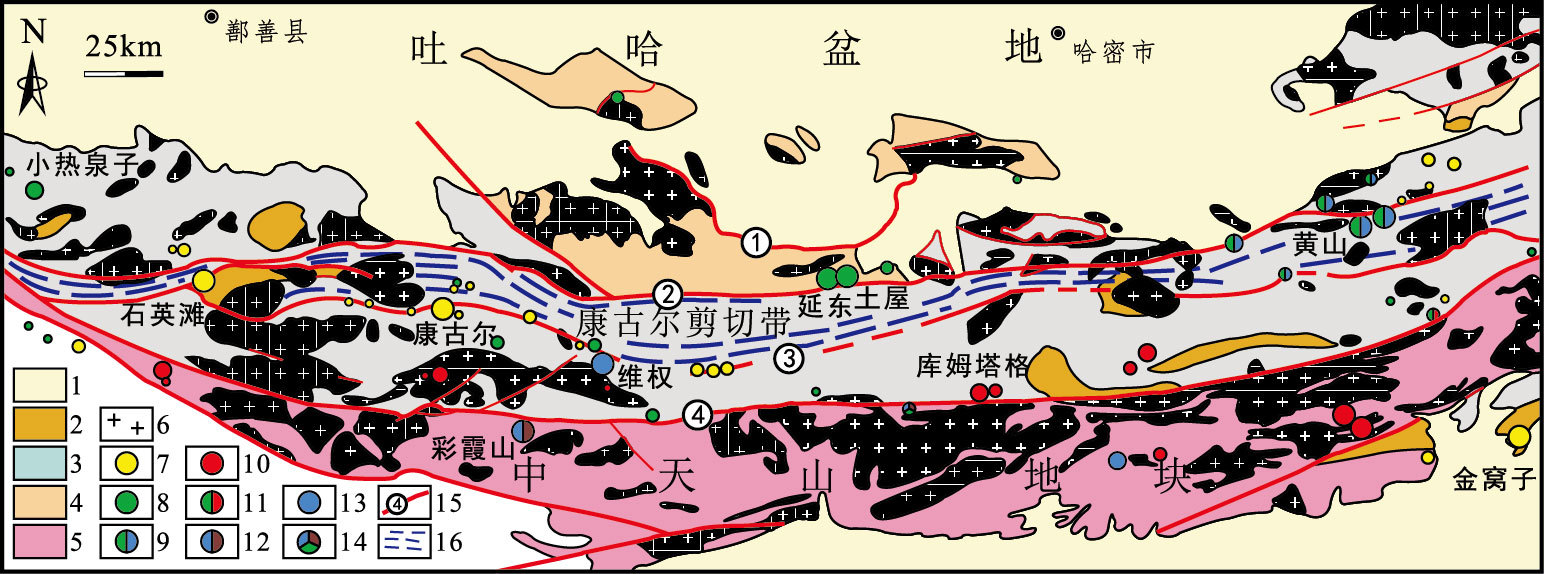

1 区域地质概况东天山觉罗塔格地区位于中天山隆起和吐哈盆地之间, 被认为是处于准噶尔板块与塔里木板块聚合部位的大型褶皱带(周涛发等, 2010)。带内主要出露石炭系浅变质-未变质的巨厚层海相火山-沉积岩地层, 并有少量奥陶系、志留系、泥盆系、二叠系及中新生代地层零星分布。带内构造线整体为东西向, 受觉罗塔格大型复式背斜及其次级褶皱构造, 以及自北向南分布的大草滩断裂、康古尔深大断裂、雅满苏断裂以及阿其库都克断裂控制(周涛发等, 2010)。其中, 康古尔塔格断裂(韧性剪切带)主要控制着本区的构造-岩浆成矿作用, 发育大量晚古生代中酸性侵入岩及与其相关的矿床(图 1, 韩春明等, 2002;王京彬等, 2006;陈晓东等, 2015)。

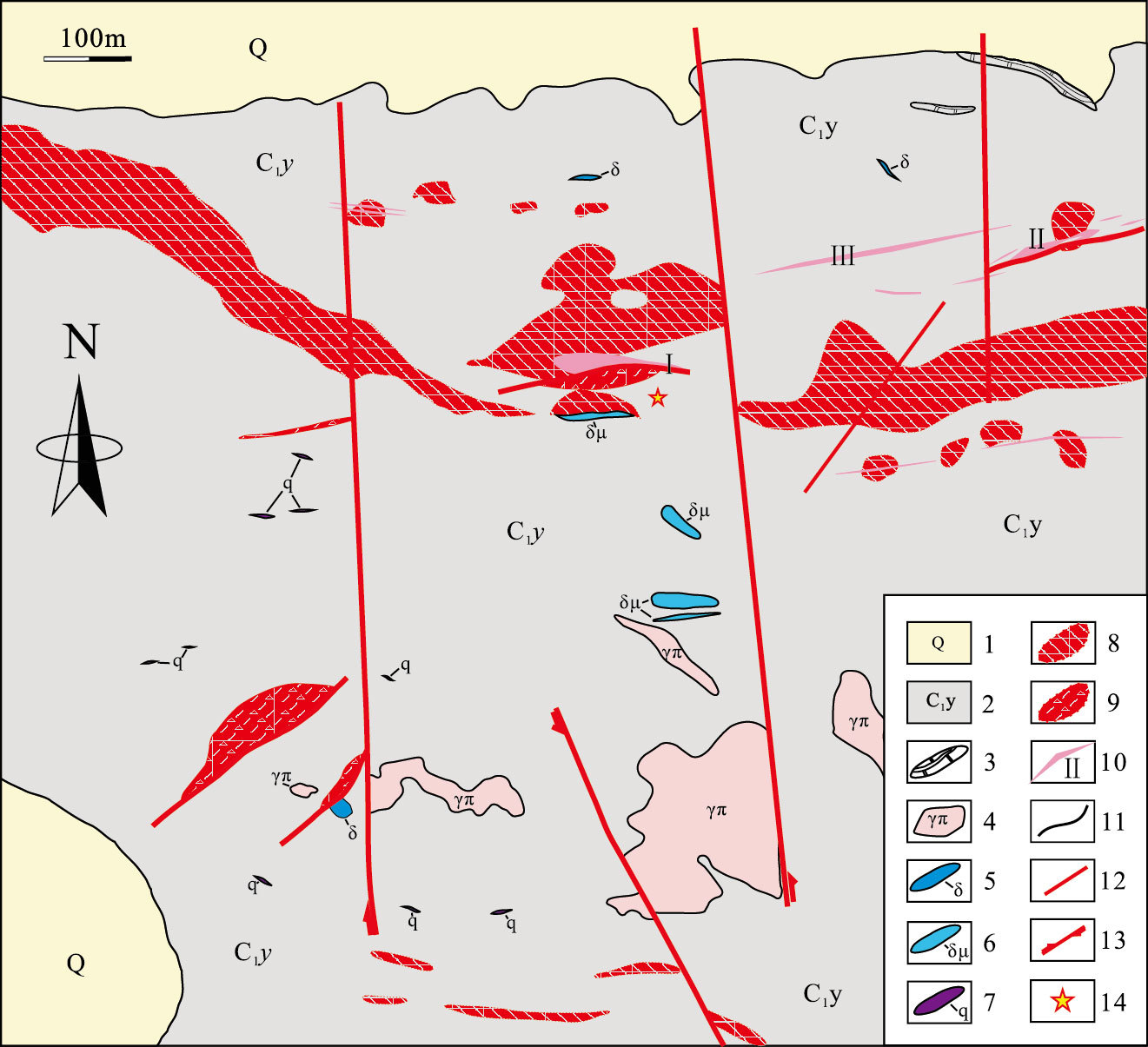

2 矿床地质概况维权银矿区位于雅满苏断裂以南的阿奇山-雅满苏晚古生代岛弧带(姬金生等, 1994;周济元等, 1996;马瑞士等, 1997)北缘, 该岛弧带被雅满苏断裂和阿齐克库都克断裂所夹, 发育下石炭统雅满苏组钙碱性岛弧火山岩和上石炭统土古土布拉克组与火山裂隙构造有关的火山岩。矿区赋矿地层为雅满苏组(C1y)浅海相火山碎屑岩段, 岩性为长石岩屑砂岩、安山质凝灰岩、钙质沉凝灰岩、生物碎屑灰岩和碳酸盐岩, 地层倾向整体朝南, 倾角35°~75°, 在矿区南部与土古土布拉克组(C2tgt)平行不整合接触。地层凝灰岩矽卡岩化发育, 伴随黄钾铁矾化、碳酸盐化、硅化等后期蚀变。

|

1-中新生代沉积盖层;2-二叠纪陆相火山-沉积岩系;3-石炭纪火山-沉积岩系;4-奥陶-泥盆纪火山-沉积岩系;5-前寒武纪变质岩;6-花岗岩类;7-金矿床;8-铜矿床;9-铜镍硫化物矿床;10-铁矿床;11-铁铜矿床;12-铅锌矿床;13-银多金属矿床;14-多金属矿床;15-断层;16剪切带;①大草滩断裂;②康古尔断裂;③雅满苏断裂;④阿齐克库都克断裂 图 1 东天山构造格架与矿床分布(据王京彬等, 2006) Figure 1 Simplified geologic map showing the tectonic framework and distribution of ore deposits in Eastern Tianshan(after Wang Jingbin et al., 2006) |

|

1-第四系;2-下石炭统雅满苏组;3-灰岩;4-花岗斑岩;5-闪长岩;6-闪长玢岩;7-石英脉;8-矽卡岩化带;9-角砾岩化带;10-银矿体;11-地质界线;12-断裂;13-平移断层;14-地表采样位置 图 2 东天山维权银矿区地质简图(修改自新疆地矿局第一地质大队, 2004) Figure 2 Simplified geologic map of the Weiquan silver deposit(modified after No.1 Geological Barigade of Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development) |

维权银矿区北距雅满苏深大断裂3 km, 处于康古尔韧性剪切带向岛弧带转换部位, 遭受复杂而多变的构造演化, 后碰撞拉张作用和韧性剪切走滑作用相互叠加, 岩浆活动频繁(韩春明等, 2002;周涛发等, 2010), 热液蚀变十分发育。矿区侵入岩主要为西南侧百灵山复式岩体(毛景文等, 2002), 由岩体中心向外出露石英闪长岩、二长花岗岩, 辉绿岩脉呈北西向分布于二长花岗岩岩中。王龙生等(2005) 对其中花岗岩进行了SHRIMP锆石U-Pb定年, 获得(297±3) Ma的谐和年龄, 代表了维权银矿床成矿年龄的上限。此外, 矿区内还有花岗斑岩、闪长玢岩等脉岩出露, 井下闪长玢岩脉切穿矿体。矿区构造以断裂为主, 矿体沿东西向断裂产出, 其中Ⅰ号矿体产在构造角砾岩、碎裂带附近, 矿体走向延伸可能受到南北向断裂阻截, 矿体内部未见有切穿性断裂。维权银矿床划分出3个银矿体, 其中Ⅰ号矿体位于矿区西段, 矿体中部有出露, 向两侧尖灭;Ⅱ号矿体位于矿区东段, 两侧出露地表, 中部尖灭;Ⅲ号矿体位于Ⅰ、Ⅱ号矿体之间偏北部, 地表未见出露, 为盲矿体, 3条矿体均向北倾。据新疆地质一大队资源量计算结果显示, 探明Ag金属量532 t, Cu金属量15000 t, 是以Ag为主, 伴生Cu、Pb、Zn的银(铜)多金属矿床。

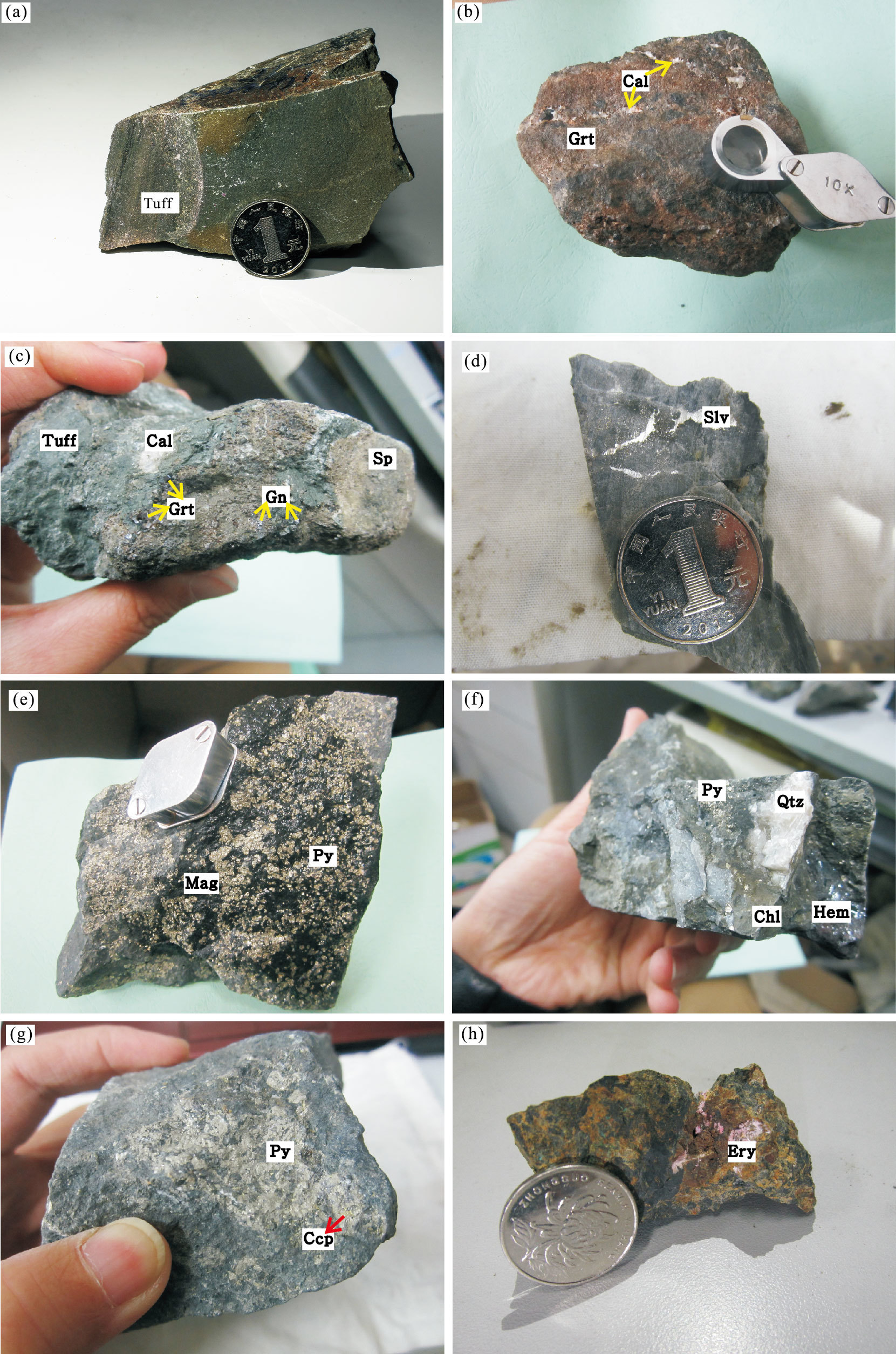

3 矿石矿相特征 3.1 矿石类型及手标本特征矿石按金属元素组合和矿物组合可分为:矽卡岩化矿石、 方解石脉状银矿石、 磁铁矿矿石、 铁铜铅锌硫化物矿石、 镜铁矿矿石、 表生氧化物矿石。

矽卡岩矿石:矿区主要地层为下石炭统凝灰岩, 仅在矿区西南部出露少数未矿化凝灰岩, 凝灰岩呈隐晶质, 具细小的水平纹层(图 3a)。矽卡岩化普遍发育, 交代充填中酸性凝灰岩, 矽卡岩与凝灰岩界限明显(图 3c)。矽卡岩矿石以条带状构造为主, 主要为石榴子石含量大于90%的石榴子石矽卡岩, 石榴子石呈粒状, 根据颜色和粒度差异至少可以分为暗红色粗粒石榴子石和肉红色细粒石榴子石, 前者呈脉状分布, 并被后者充填包裹, 构成包含结构。后期碳酸盐热液交代充填石榴子石, 形成较细的方解石条带, 局部可见少量石膏(图 3b)。

|

(a)安山质凝灰岩(14WQ-01) ;(b)石榴子石矽卡岩(14WQ-12) ;(c)矽卡岩化矿石(14WQ-14) ;(d)银矿石(14WQ-17) ;(e)磁铁矿矿石(14WQ-11) ;(f)铁矿石(14WQ-13) ;(g)硫化物矿石(14WQ-15) ;(h)铁的氧化物矿石(14WQ-18) ;矿物代号:Cal-方解石, Ccp-黄铜矿, Chl-绿泥石, Ery-钴华, Gn-方铅矿, Grt-石榴子石, Ig-镜铁矿, Mag-磁铁矿, Py-黄铁矿, Qrt-石英, Slv-自然银, Sp-闪锌矿, Tuff-凝灰岩 图 3 维权银矿区典型手标本照片 Figure 3 Photos of typical ores of the Weiquan silver deposit |

硫化物矿石:矿石为斑杂构造, 主要产于矽卡岩与凝灰岩接触带, 界限较清晰, 内外矽卡岩均有分布(图 3c)。矿石矿物闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、黝铜矿、黄铁矿、磁铁矿等共生, 脉石矿物以石榴子石和方解石为主, 见少量石膏。

磁铁矿矿石:矿石为团块状构造(图 3e), 在矽卡岩和凝灰岩中均有分布, 磁铁矿在凝灰岩中呈团块状、豆荚状分布。矽卡岩中, 磁铁矿和黄铁矿的细小颗粒呈浸染状、星点状分布, 脉石矿物为石榴子石、透辉石, 包含少量凝灰质角砾(图 3g)。

镜铁矿矿石:产在凝灰岩中, 斑杂构造, 主要矿石矿物为镜铁矿、黄铁矿、黄铜矿, 含少量铅锌硫化物。镜铁矿具强金属光泽, 手标本上为板片状, 成簇分布(图 3f)。脉石矿物以石英、绿泥石为主, 少量凝灰质碎斑。

银矿石:自然银沿侵入于角砾岩中的方解石脉产出(图 3d), 以脉状构造为主, 团斑状次之, 呈现很强的金属光泽。

表生氧化物矿石:铁铜硫化物发生褐铁矿化、孔雀石化等蚀变, 粉红色钴华呈放射状、粒状分布于矿石表面或裂隙中(图 3h)。

3.2 矿相学特征维权银矿矿石中各类金属矿物均有分布:自然金属有自然银、自然铋, 金属硫化物主要有黄铁矿、黄铜矿、黝铜矿、方铅矿、闪锌矿、毒砂、辉银矿和淡红银矿等, 金属氧化物有磁铁矿、镜铁矿、钛铁矿等, 硫盐矿物则以硫砷铜银矿、硫银铋矿为代表。其中磁铁矿、黄铁矿、毒砂形成较早, 部分遭受溶蚀并被黝铜矿、方铅矿、黄铜矿充填或交代, 自然金属常随方解石脉状产出, 形成时间较晚, 后期又被硫盐矿物部分交代。

磁铁矿矿石:矿石中粒状磁铁矿常被后期金属硫化物交代溶蚀成港湾状(图 4a)。矽卡岩中, 磁铁矿和黄铁矿的细小颗粒呈浸染状、星点状较均匀分布, 脉石矿物为放射状、针状透辉石, 包含少量凝灰质角砾(图 4d)。

|

(a)闪锌矿、方铅矿共生, 残蚀交代黄铁矿和磁铁矿;(b)石榴子石异常消光, 被碳酸盐热液脉冲碎, 沿晶间充填形成方解石和石膏;(c)闪锌矿中黄铜矿呈叶片状、乳滴状出溶, 局部乳滴构成环带;(d)阳起石具褐黄色-蓝绿色多色性, 呈放射状、针状集合体分布;(e)赤铁矿被揉皱形成叶片状、针状镜铁矿, 绿泥石充填缝隙;(f)磁铁矿板状晶体包含粒状钛铁矿, 一起经历压碎;(g)自然银呈不规则脉状对毒砂进行溶蚀, 局部有辉银矿交代自然银; h-自然银呈微细脉状产出;(i)脉状自然银被辉银矿和硫砷铜银矿交代;(j)黝铜矿与磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿共生;矿物代号:Act-阳起石;Arn-辉银矿, Apy-毒砂, Cal-方解石, Ccp-黄铜矿, Chl-绿泥石, Gn-方铅矿, Gp-石膏, Grt-石榴子石, Ig-镜铁矿, Ilm-钛铁矿, Mag-磁铁矿; Prt-硫砷铜银矿, Py-黄铁矿; Slv-自然银; Sp-闪锌矿; Td-黝铜矿 图 4 维权银矿区典型矿物照片 Figure 4 Photos of typical minerals from the Weiquan silver deposit |

铜铅锌硫化物矿石:早期形成的黄铁矿和磁铁矿被部分溶蚀, 形成残余结构, 后期被方铅矿和闪锌矿充填(图 4a)。黄铜矿乳滴呈固溶体分离结构散布在闪锌矿中, 局部构成环带(图 4c)。

镜铁矿矿石:镜下凝灰岩碎屑镜铁矿化、绿泥石化蚀变强烈, 镜铁矿经后期强烈揉皱、撕裂, 弯曲呈纤维状, 绿泥石沿拉伸缝隙充填。钛铁矿呈粒状分布在镜铁矿中, 与镜铁矿一起遭受溶蚀、破碎。黄铁矿、黄铜矿或呈不规则拉伸线理状分布于镜铁矿周围, 有的晶形被切穿阻断(图 4e、4f)。

银矿石:自然银以脉状、网脉状产出, 脉体连贯性较好。辉银矿以溶蚀结构交代自然银(图 4g、4i), 或以连贯性较差的脉状充填裂隙。微细粒淡红银矿被辉银矿颗粒包裹, 可能为固溶体分离作用的产物。硫砷铜银矿沿自然银的边部和裂隙分布, 未见明显的穿插、溶蚀现象(图 4i), 与自然银晶出世代大体相同。

4 样品选择与分析测试方法研究首先选取Ⅰ号脉1009中段、钻孔及矿石堆等银较富地段矿石进行矿石矿相学显微鉴定, 之后根据不同矿物组合选取8件样品进行探针能谱分析, 同时相应选取3件赋矿方解石样品进行包裹体测温。实验所用探针片和包裹体片均由廊坊市中铁物探勘察有限公司制成。其中:电子探针分析在中国地质大学(北京)电子探针实验室完成, 仪器型号为日本EPMA-1600, 工作条件:加速电压15 kV, 探针电流20×10-8A, 电子束斑直径0.5 μm。能谱分析测试在北京矿冶研究总院电子探针实验室进行, 扫描电镜型号为日本日立公司(HITACHI)S-3500N, 能谱为英国牛津公司(OXFORD INCA)X-射线能谱仪, 测试条件为加速电压20 kV, 测试温度21℃, 湿度35%RH, 真空条件为高真空(<0.0015 Pa), 分析依据SY/T5162-1997岩石样品扫描电子显微镜分析方法。

流体包裹体显微测温分析在中国地质大学(北京)流体包裹体实验室完成, 冷热台型号为LinKamMDSG600, 工作温度范围为-196~600℃, 其中在-100~25℃之间测试精度为±0.1℃;25~400℃之间为±1℃;400℃以上精度为±2℃。测试过程中, 升温降温速度一般控制在5~20 ℃/min, 在冰点和均一温度附近的升温速率分别控制在0.2~0.3 ℃/min和2~3 ℃/min。具体测温步骤方法参照前人资料(卢焕章等, 2004;池国祥和卢焕章, 2008)。

5 探针能谱分析测试结果能谱及探针分析数据结果见表 1。

|

|

表 1 维权银矿电子探针及能谱分析结果 Table 1 Electronic probe and X-ray energy spectrum analysis of minerals from the Weiquansilver deposit |

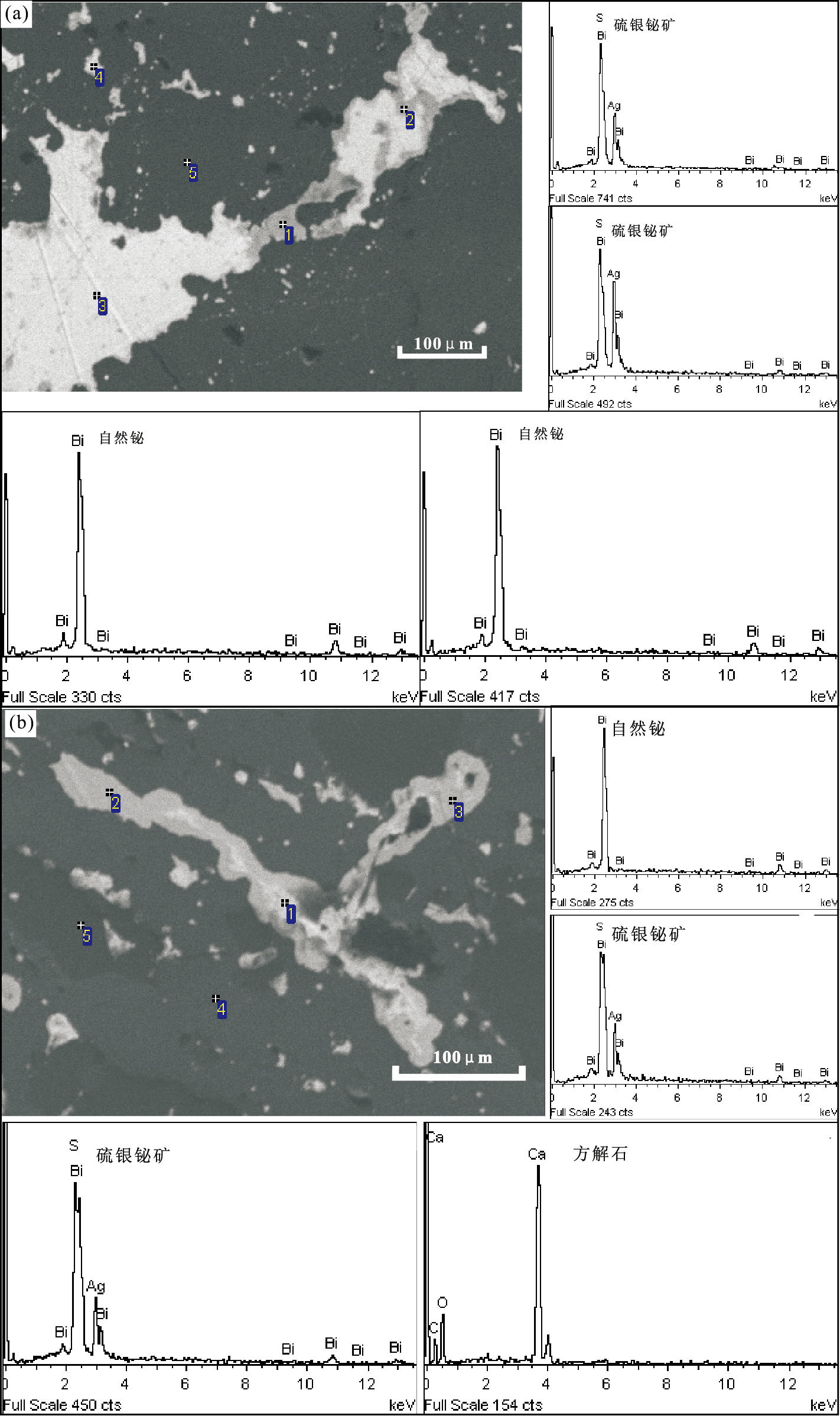

(1) 自然铋:矿石中的自然铋产在方解石脉中, 主要以脉状、树枝状断续展布, 有自然铋小液滴呈飞沫状分布在主晶周围, 为典型的固溶体分离结构, 表明Bi随早期流体迁移富集沉淀, 流体硫逸度较低。

(2) 硫银铋矿(标准化学式AgBiS2):主要产在自然铋边缘, 为后期热液交代自然铋的产物, 其交代的程度存在差异, 分别为局部交代自然铋的硫银铋矿(图 5a)和形成反应边结构的硫银铋矿(图 5b)。根据能谱分析数据结果显示, 局部交代自然铋的硫银铋矿Ag为47.21%~49.63%, Bi为29.96%~33.80%, S为16.56%~22.83%, 化学分子式为Ag1.62-1.70Bi0.53-0.60S1.91-2.63, Ag和Bi的原子量之比约为3:1;成反应边结构的硫银铋矿Ag为29.63%~28.12%, Bi为54.34%~54.36%, S为16.01%~17.54%, 化学分子式Ag0.97-1.02Bi0.96S1.85-2.02(接近标准分子式), Ag和Bi的原子量之比约为1:1。其他11个硫铋银矿测试点的各元素重量百分数中, 除一个点(Ag 39.87%, Bi 43.06%, S 17.08%)偏离硫银铋矿理论分子式较多外(Ag1.37Bi0.76S1.97), 其余各点Ag为28.24%~30.03%, Bi为51.37%~54.64%, S为16.68%~20.10%, 计算分子式范围为Ag0.97-1.03Bi091-0.97S1.93-2.32, 其分子组成与具反应边结构的硫银铋矿相近。2种硫银铋矿物质组成中S含量变化不大, Ag和Bi含量互补, 可能以类质同象形式存在于硫银铋矿的矿物晶格中。以上大多数测点反映出硫银铋矿对自然铋的交代较为充分和彻底, 仅有少数测点Ag对Bi的交代不够完全, Ag未来得及形成相对稳定的晶格结构, 而是以类质同象形式替代了一部分Bi, 此种情况可能发生在温度较高且快速迁移的流体中, 因而本文推测:局部交代结构的硫银铋矿可能是一种自然铋被交代过程中的过渡产物。另有3个含Pb硫银铋矿, Ag含量31.43%~49.54%, Bi含量16.63%~24.54%, Pb含量18.03%~28.05%, S含量15.65%~15.97%, 化学分子式为Pb1.59-2.45Ag5.27-8.39Bi1.45-2.12S9.00, 其Pb以类质同象形式替代Bi。

|

图 5 维权银矿床铋矿物背散射图像与能谱谱线图 Figure 5 SEM images and energy spectrums of Bi-bearing mineral from the Weiquan silver deposit |

(1) 自然银:自然银随方解石脉产出, 截切角砾岩, 且与辉银矿、硫砷铜银矿和毒砂共生, 结晶较粗的方解石中自然银以脉状、网脉状、细脉状构造为主, 脉体连贯性较好, 此类自然银较为纯净表面光洁(图 4g、4h );结晶细碎的方解石中自然银以微细粒状、浸染状产出, 颗粒分布较分散, 溶蚀交代现象明显。

(2) 辉银矿:出现于被溶蚀的自然银周围, 沿边部或溶蚀部位对自然银进行局部交代, 或独立呈细脉状、定向碎斑状产在裂隙中, 其形成略晚于自然银, 可以作为流体硫逸度升高的标志。6个能谱测试结果显示, 辉银矿中Ag含量80.60%~88.49%, S含量11.51%~18.51%, 化学分子式为Ag1.70-1.81S0.79-1.14, 其中一个测点Cu含量为0.89%, 其分子式为(Ag1.64, Cu0.03)1.67S1.27, 少量的Cu以类质同象形式替换了Ag。

(3) 淡红银矿:以显微细粒结构分散在辉银矿颗粒中, 扫描电镜可见, 其能谱分析结果显示Ag为69.79%, As为10.19%, S为20.03%, 计算分子式为Ag3.11As0.65S3.00, 此分子式中S/As值大于理论值, 此阶段流体成分相对富硫。

(4) 硫砷铜银矿:与辉银矿同出现在自然银边部对其进行交代, 硫砷铜银矿反射色介于自然银与辉银矿之间, 成分上Ag为65.28%~75.31%, Cu为5.48%~12.23%, S为13.19%~17.80%, As为1.41%~5.55%, 计算分子式为(Ag12.10-13.96, Cu1.72-3.85)15.69-16.46As0.38-1.48S8.23-11.10, S/As值大于标准分子式中S/As比, 相对富硫贫砷。

5.3 铁铜硫化物(1) 毒砂:矿石中毒砂分为2种:早期形成的毒砂粒径较大、晶形破损, 被溶蚀成孔洞, 与银矿物接触但不进行穿插;晚期形成的毒砂颗粒较小, 呈菱形穿插或嵌入自然银、黝铜矿、方铅矿、黄铜矿等矿物中, 表面光洁没有溶蚀。来自早期颗粒较大的毒砂:3个能谱数据获得的各元素含量Fe为36.64%~41.05%, As为38.22%~42.13%, S变化于19.11%~21.23%, 计算分子式为Fe1.05-1.18As0.82-0.90S0.95-1.06;另1个探针数据显示Fe含量37.81%, As含量42.09%, S含量18.28%, Co(1.23%)和Ni(0.21%)含量较高, 计算分子式为(Fe1.12, Co0.04, Ni0.01)As0.99S1.00。所得毒砂S/As值均大于1, 相对富硫贫砷, 显示出中低温热液毒砂的特征(刘英俊等, 1989)。

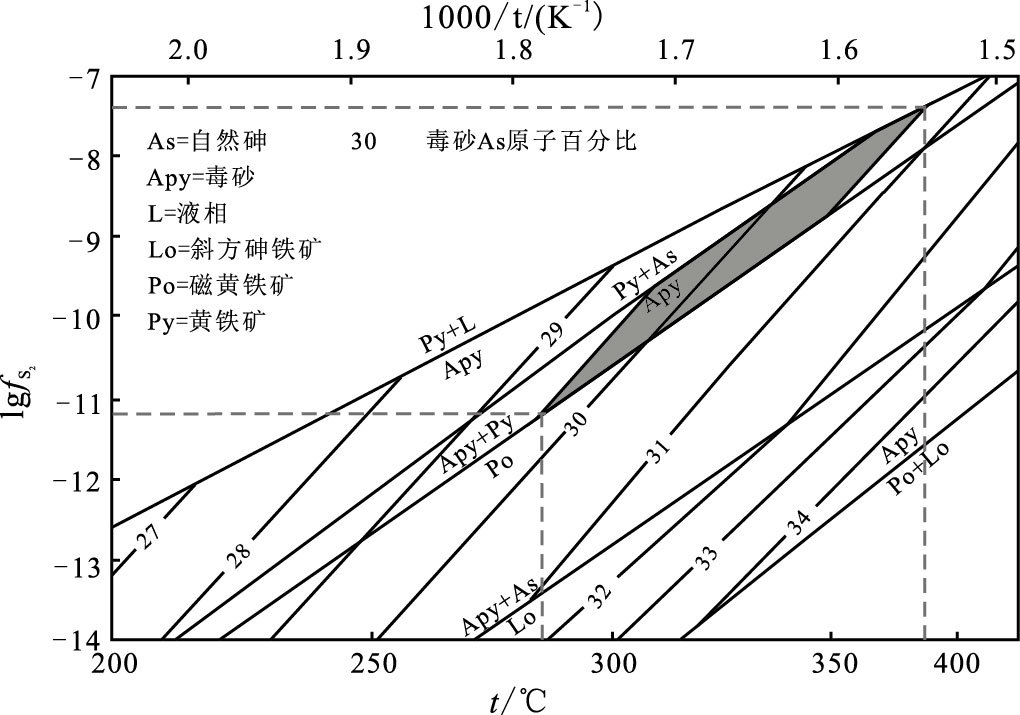

毒砂地质温度计自从被提出以来(Kretschmar and Scott, 1976; Sharp et al., 1985), 作为获取热液矿床成矿流体温度的方法之一, 在适用于形成温度高于300℃的毒砂中, 得到了较为广泛的应用(Choi and Youm, 2000; 丁清峰等, 2010)。本矿区获得毒砂As原子百分比为29.58 %~30.66 %, 据Kretschmar andScott(1976) 毒砂温度计的算法, 获得该结晶温度为289~376℃, lgfS2=-7.4~-11.2(图 6), 少部分数据估算出的温度超出适用范围300℃, 但鉴于超出部分范围较小且接近300℃, 因此由As原子百分比估算出的毒砂形成温度基本适用。

|

图 6 维权银矿床热液期Ⅰ阶段毒砂As原子百分比的结晶温度-硫逸度图解(据Kretschmar and Scott, 1976) Figure 6 Estimated crystallization temperature and sulfur fugacity on the basis of As atomic percentage of arsenopyrite formed at stage Ⅰ(after Kretschmar and Scott, 1976) |

(2) 黄铁矿:镜下黄铁矿主要呈粒状正高突起(图 4a、4g), 与磁铁矿-黄铜矿-黝铜矿-方铅矿-闪锌矿共生, 溶蚀现象明显, 为形成于较早期阶段的矿物, 后期方铅矿、闪锌矿充填溶蚀孔洞。黄铁矿能谱数据中, Fe含量48.18%~48.87%, S含量51.13%~51.82%, 变化范围较小, 计算分子式为Fe1.08-1.09S1.99-2.02, 其中一个测点含有0.28%的Cr, 其计算分子式(Fe1.08, Cr0.01)1.09S2.00, 整体上与标准分子式差别不大。黄铁矿中钴含量与其形成温度成正比, 一般高温型黄铁矿的钴含量高于1000×10-6, 中温型黄铁矿的钴含量为(100~1000) ×10-6, 低温型黄铁矿的钴含量少于100×10-6(徐国风和邵洁涟, 1980;陈殿芬, 1995;陈海燕等, 2010)。本矿区所测黄铁矿中Co=(500~3600) ×10-6, 主要为中高温型黄铁矿。

(3) 黄铜矿:与闪锌矿、黝铜矿密切共生, 常沿闪锌矿、黝铜矿边部产出, 局部形成镶边, 可能为出溶作用的结果(图 4j), 或见黄铜矿在闪锌矿中形成出溶环带(图 4c)。对黄铜矿进行能谱分析, 测得其成分为Cu为35.95%, Fe为30.24%, S为33.81%, 计算分子式为Cu1.07Fe1.03S2.00。一般当黄铜矿形成温度高于200℃时, S不足, N(Cu+Fe):NS>1且形成温度越高, 缺S越多(段俊等, 2014), 该黄铜矿N(Cu+Fe):NS=1.05, S轻微不足, 形成温度略高于200℃。

(4) 黝铜矿:反射色介于方铅矿和闪锌矿之间, 与方铅矿呈固溶体分离结构, 在闪锌矿、黄铜矿中呈出溶结构, 表明由黄铜矿-黝铜矿-方铅矿-闪锌矿共同构成的固溶体系列, 一同随流体迁移并逐渐沉淀下来。能谱获得的黝铜矿Cu为44.47%~47.62%, As为14.72%~17.17%, S为26.00%~27.76%, Fe为3.54%~6.80%, Zn为2.00%~7.29%, Sb为1.34%~2.33%, 计算分子式为(Cu10.50-11.24, Fe0.95-1.83, Zn0.46-1.67)13.21-13.98(Sb0.17-0.29, As2.95-3.44)3.22-3.44S12.16-12.99, 其中As>Sb, 体系富砷, 属于砷黝铜矿亚种。

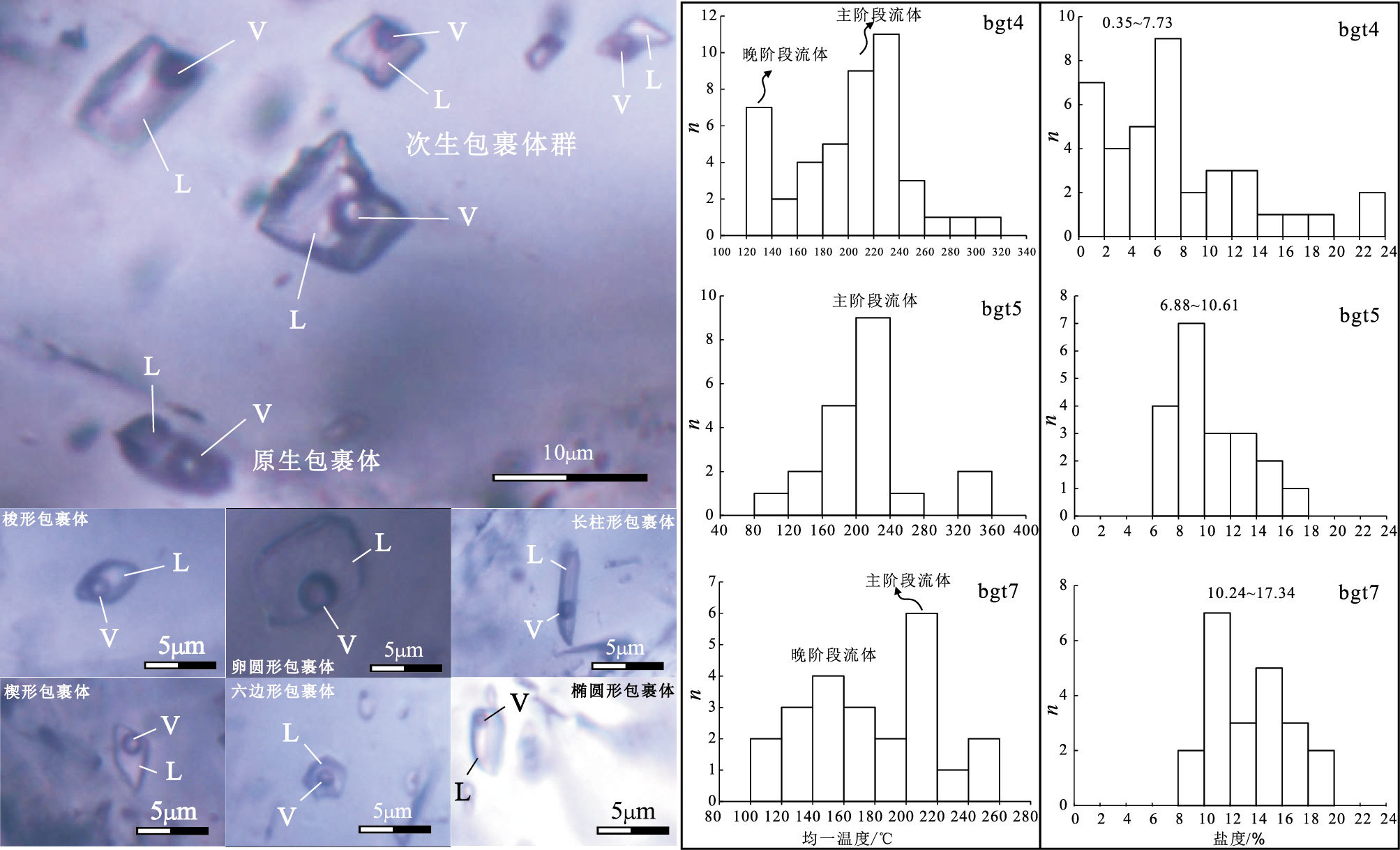

6 包裹体测温及流体特征 6.1 流体包裹体类型根据镜下观察, 维权银矿床赋矿方解石主要分2期, 一期为结晶细小的乳白色半透明方解石;另一期为结晶较粗的解理较发育的透明方解石, 与银-铋矿物关系密切, 本次测温主要选取后者方解石中包裹体进行。室温下流体包裹体呈气液两相, 气泡均匀成分单一, 气液比不超过20%, 包裹体大小为4~32 μm, 主要集中于10~20 μm。原生包裹体按形态可分为梭形、椭圆形、卵圆形、六边形、楔形和长柱形等, 形状相对规则, 分布随机, 气液比变化不大;次生包裹体成群出现, 显示一定的定向排列特征, 形状不规则, 多具有尖锐的棱角(图 7)。

|

图 7 维权银矿方解石流体包裹体类型及均一温度和盐度直方图 Figure 7 Types and histogram of homogenization temperature and salinity of fluid inclusions from the Weiquan silver deposit |

测定冰点温度和均一温度时, 先将温度迅速降至包裹体完全冷冻, 再缓慢升温熔化, 待观察到最后一块冰晶融化或气泡突然跳动时, 记下温度即为冰点。到达室温后继续升高温度, 气泡逐渐缩小直至最后完全消失, 包裹体均一到液相, 此时的温度即为均一温度。当温度下降, 且降到均一温度以下时, 可观察到气相又重新出现。3个包裹体片中的原生包裹体测温获得了85个均一温度值和80个盐度值, 根据Bodnar(1993) 提出的H2O-NaCl体系流体包裹体冷冻法冰点与盐度关系表获得相应盐度, 所测得均一温度和盐度直方图见图 7。

bgt4的均一温度为124.2~307.2℃, 主要集中在200~240℃, 盐度为0.35%~23.18% NaCleqv, 集中在0.35%~7.73% NaCleqv;bgt5的均一温度为117.4~325.2℃, 主要集中在200~240℃, 在120~160℃也有较明显的峰值, 盐度为6.88%~16.05% NaCleqv, 集中于6.88%~10.61% NaCleqv;bgt7的包裹体均一温度为113.4~245.2℃, 在140~160℃呈明显正态峰, 另在200~220℃内也有集中, 盐度在8.95%~18.13% NaCleqv, 集中在10.24%~17.34% NaCleqv。流体包裹体均一温度显示赋矿方解石的成矿流体温度属于中低温, 与前人研究结果相吻合(冯京等, 2008), 其盐度为中低盐度。

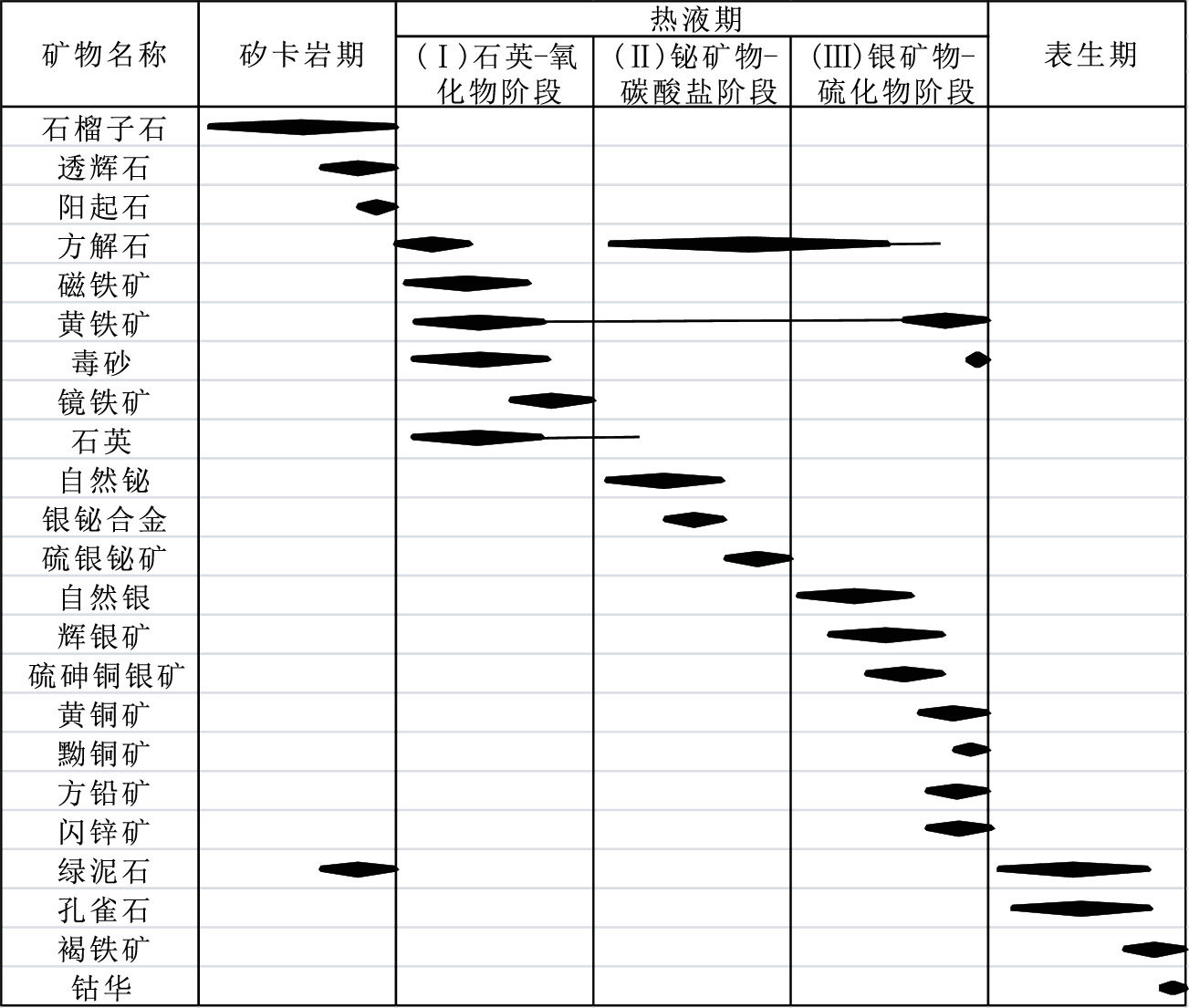

7 讨论 7.1 成矿阶段和成矿期次划分维权银矿床矿石经手标本和镜下鉴定、矿物共生关系以及化学成分特征分析可以划分出3个成矿期次:矽卡岩期、热液演化期和表生期(图 8)。

|

图 8 维权银矿床成矿阶段及矿物生成顺序 Figure 8 Ore-forming stages and mineral paragenesis of the Weiquan silver deposit |

矽卡岩期岩石类型主要为石榴子石矽卡岩, 其次有透辉石石榴子石矽卡岩、阳起石石榴子石矽卡岩, 岩浆中Si、Fe、Mg等成分与地层凝灰岩、灰岩透镜体的Ca质成分交换作用, 形成大量具环带的钙铁榴石。

热液演化期主要为银的成矿期, 该期由3个阶段构成:(Ⅰ)石英-氧化物阶段, 形成不含矿的铁的氧化物及少量硫化物, 主要矿物为磁铁矿、镜铁矿、毒砂、黄铁矿、石英、少量方解石、石膏和绿泥石, 其中毒砂S/As值平均为1.17, 代表了热液流体演化最初处于氧化和富硫状态;(Ⅱ)铋矿物-碳酸盐阶段, 该阶段不含硫化物, 但出现硫盐矿物, 早期(Ⅱ-a)主要矿物为自然铋、银铋合金、方解石、少量石英, 自然铋呈液滴状或飞沫状;晚期(Ⅱ-b)自然铋局部被交代或形成交代边, 矿物组合为硫银铋矿-硫铋银铅矿-方解石, 硫盐矿物大都表现出富硫特征, 硫银铋矿除2个点外NBi:NS均小于1:2, Bi/S值平均为2.40, 硫铋银铅矿或为硫银铋矿的衍生矿物, 即部分Pb以类质同象形式代替Bi, 其N(Bi+Pb)/NS值均小于理论值;(Ⅲ)银矿物-硫化物阶段, 该阶段是主要的银成矿阶段, 形成以自然银-辉银矿-黄铜矿-黄铁矿-方铅矿-闪锌矿-黝铜矿为主的多金属硫化物组合, 并含有少量淡红银矿、硫砷铜银矿等, 其中黄铜矿、黄铁矿分子式中S原子百分比也低于理论值, 显示为贫硫特征。

表生氧化期以出现褐铁矿、孔雀石、钴华等矿物为典型特征, 次生矿物呈被膜状分布于矿石表面, 说明该成矿期处于表生氧化环境。

7.2 成矿温度及流体演化根据包裹体均一温度数据, 成矿流体至少存在温度分别集中于120~160℃和200~240℃的2个热液阶段。3个包裹体样品按温度“主要集中在较高温-较低温也有集中→只集中在较高温→主要集中在较低温-较高温也有集中”的顺序, 盐度区间逐渐向着高盐度方向迁移, 说明随着温度的降低, 流体具有向着盐度升高的方向演化的趋势, 并且可能存在后期流体对前期流体进行了补给, 使得温度只集中在较高温的情况发生。

毒砂中As原子百分比以及流体包裹体测温可以大致估算维权银矿床中各阶段的形成温度范围。热液演化早期石英-氧化物阶段毒砂-磁铁矿-黄铁矿矿物组合中, 毒砂As原子百分比为26.97%~30.66%(mol), 方法依据Kretschmar andScott(1976) (图 6), 计算出该毒砂形成温度为289~376℃, 基本上可以代表此阶段的流体温度。

银矿物-硫化物阶段自然银-辉银矿-硫化物组合中黄铜矿的N(Cu+Fe):NS=1.05, S轻微不足, 形成温度略高于200℃(段俊等, 2014), 且与该阶段流体包裹体均一温度范围相吻合。

自然铋和自然银的发育表现出对应阶段热液流体具有贫硫、还原等特征, 然而自然铋和自然银并没有共生现象, 结合硫银铋矿中元素含量和硫逸度变化规律, 自然铋的形成应为最早且代表了初始流体演化阶段的温度和硫逸度, 而自然银代表了补充流体最初的贫硫状态。

由此, 维权银矿床流体演化经历了从最初石英-氧化物阶段的氧化、富硫状态(376~289℃), 过渡为以自然铋-银铋合金为代表的早期铋矿物-碳酸盐阶段处于贫硫状态(271~200℃), 而以硫银铋矿等硫盐矿物的出现为特征的晚期铋矿物-碳酸盐阶段流体相对富硫, 至银矿物-硫化物阶段(200~160℃), 虽出现大量硫化物, 但各硫化物矿物均表现出不同程度的贫硫特征, 从不同成矿阶段流体硫逸度的变化情况可进一步说明流体演化过程中存在补给作用。

7.3 铋矿物与银矿化关系关于Bi在Cu-Au矿化过程中的作用, 已有前人作出了说明(Skirrow and Walshe, 2002; Cook and Ciobanu, 2004; Tormanen and Koski, 2005; Oberthür and Weiser, 2008), 高温条件下自然铋以熔融态小液滴的形式携带金运移, 随着温度压力的下降, 在达到自然铋的熔点(271℃)时, 逐渐分解出自然铋和自然金, 并且二者以固溶体分离结构存在于矿石中。

本文所测铋矿物阶段银铋合金能谱数据显示Bi为75.34%, Ag为24.66%, 原子百分比NAg:NBi接近1:3, 银铋合金的出现为液态Bi-Ag共熔体的存在提供了直接证据, 根据熔融态自然铋具有富集金作用的机制(Cook and Ciohanu, 2004; Tormanen and Koski, 2005; 郑波等, 2009), 银铋合金的晶出过程可能为熔融态自然铋存在于热液中, 熔融态的自然铋吸附热液中的银形成Bi-Ag熔体体系, 温度降至自然铋的熔点(271℃)以下时释放出自然铋矿物, 并在Bi-Ag合金熔点以下温度时形成银-铋合金。

8 结论(1) 自然铋和硫银铋矿均为本矿区首次发现, 代表了铋的单质矿物和硫盐矿物的不同存在形式。

(2) 矿物探针能谱结果显示局部交代自然铋和呈反应边结构的硫银铋矿在元素组成上存在显著差异, 可能代表了硫银铋矿沉淀晶出的2个世代;包裹体均一温度及盐度的测定结果表明随着温度的降低, 流体演化向着盐度升高的方向进行。

(3) 维权银矿床热液演化期为主成矿期, 其各阶段特征为:(Ⅰ)石英-氧化物阶段, 主要矿物组合为毒砂-黄铁矿-磁铁矿, 流体温度376~289℃;(Ⅱ)铋矿物-碳酸盐阶段, 主要矿物组合为自然铋-硫铋银矿, 其流体温度低于271℃;(Ⅲ)银矿物-硫化物阶段, 以自然银-方解石-黄铜矿-方铅矿-闪锌矿为主, 流体温度200~160℃, 为中低温、中低盐度流体。热液流体可能经历了从氧化富硫状态到形成自然铋的贫硫状态, 又重新富硫形成硫盐矿物, 最终演化至形成自然银和硫化物的贫硫状态。

(4) 自然铋与银的矿化关系可能为熔融态自然铋吸附自然银, 温度降至自然铋的熔点(271℃)以下时释放出自然铋矿物, 并在Bi-Ag合金熔点以下温度时形成合金。

致谢: 野外工作得到王健菲、元强、黄钢同学的帮助, 光薄片鉴定工作得到张伟、余文林、洪涛同学的支持, 能谱分析实验中付强师兄给予的协助, 郑波博士在毒砂矿物温度计部分撰写过程中给予的及时回复和指点, 特在此一并表达衷心感谢。

| [] | Bodnar R J. 1993. Reviced equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochimicaet Cosmochimica Acta , 57 (3) : 683–684. DOI:10.1016/0016-7037(93)90378-A |

| [] | Choi S G, Youm S J. 2000. Compositional variation of arsenopyrite and fluid evolution at the Ulsan deposit, southeastern Korea:A low-sulfidation porphyry system. The Canadian Mineralogist , 38 (3) : 567–583. DOI:10.2113/gscanmin.38.3.567 |

| [] | Cook N J, Ciohanu C L. 2004. Bismuth tellurides and sulphosalts from the Larga hydrothermal system, Metaliferi Mts. , Romania:Paragenesis and genetic significance. Mineralogical Magazine , 68 (2) : 301–321. |

| [] | Kretschmar U, Scott SD. 1976. Phase relations involving arsenopyrite in the system Fe-As-S and their application. The Canadian Mineralogist , 14 (3) : 364–386. |

| [] | Oberthür T, Weiser T W. 2008. Gold-bismuth-telluride-sulfide assemblages at the Viceroy Mine, Harare-Bindura-Shamva greenstone belt, Zimbabwe. Mineralogical Magazine , 72 (4) : 953–970. DOI:10.1180/minmag.2008.072.4.953 |

| [] | Sharp Z D, Essene E J, Kelly W C. 1985. A re-examination of the arsenopyritegeothermometer:Pressure considerations and applications to natural assemblages. The Canadian Mineralogist , 23 (4) : 517–534. |

| [] | Skirrow R G, Walshe J L. 2002. Reduced and oxidized Au-Cu-Bi iron oxide deposits of the Tennant Creek Inlier, Australia:An integrated geologic and chemical model. Economic Geology , 97 (6) : 1167–1202. DOI:10.2113/gsecongeo.97.6.1167 |

| [] | Tormanen T O, Koski R A. 2005. Gold enrichment and the Bi-Au association in pyrrhotite-rich massive sulfide deposits, Escanaba Trough, southern Gorda Ridge. Economic Geology , 100 (6) : 1135–1150. DOI:10.2113/gsecongeo.100.6.1135 |

| [] | 陈殿芬. 1995. 我国一些铜镍硫化物矿床主要金属矿物的特征. 岩石矿物学杂志 , 14 (4) : 345–354. |

| [] | 陈海燕, 李胜荣, 张秀宝, 张秀宝, 周起凤, 张运强, 刘振豪, 张海芳, 王宁. 2010. 胶东金青顶金矿床黄铁矿热电性标型特征及其地质意义. 矿床地质 , 29 (6) : 1125–1137. |

| [] | 陈晓东, 葛文胜, 刑德超, 虞文英, 许杰辉, 景辰, 刘妍. 2015. 新疆东天山康古尔金矿金属矿物特征及其找矿意义. 矿物岩石地球化学通报 , 34 (4) : 780–786. |

| [] | 池国祥, 卢焕章. 2008. 流体包裹体组合对测温数据有效性的制约及数据表达方法. 岩石学报 , 24 (9) : 1945–1953. |

| [] | 丁清峰, 王冠, 孙丰月, 张本龙, 金圣凯. 2010. 青海省曲麻莱县大场金矿床成矿流体演化:来自流体包裹体研究和毒砂地温计的证据. 岩石学报 , 26 (12) : 3709–3719. |

| [] | 段俊, 钱壮志, 黄喜峰, 董富权, 赵晓健, 鲁浩. 2014. 青海德尔尼铜(钴)矿床矿石矿物特征及其地质意义. 地球科学与环境学报 , 36 (1) : 201–209. |

| [] | 冯京, 高永宝, 王磊, 李文渊, 张照伟, 谭文娟. 2008. 新疆维权银多金属矿床地质特征及找矿方向. 矿床地质 , 27 (5) : 559–569. |

| [] | 韩春明, 毛景文, 杨建民, 王志良, 崔彬. 2002. 东天山晚古生代内生金属矿床类型和成矿作用的动力学演化规律. 地质学报 , 76 (2) : 222–234. |

| [] | 姬金生, 陶洪祥, 曾章仁, 杨兴科, 张连昌. 1994. 东天山康古尔塔格金矿带地质与成矿. 北京: 地质出版社: 1 . |

| [] | 刘家军, 翟德高, 李志明, 何明勤, 刘玉平, 李朝阳. 2010. 兰坪盆地白秧坪银铜多金属矿集区中银、钴、铋、镍的赋存状态与成因意义. 岩石学报 , 26 (6) : 1646–1660. |

| [] | 刘英俊, 孙承辕, 崔卫东, 季峻峰. 1989. 湖南黄金洞金矿床毒砂中金的赋存状态的研究. 地质找矿论丛 , 4 (1) : 42–49. |

| [] | 卢焕章, 范宏瑞, 倪培, 欧光席, 沈昆, 张文淮. 2004. 流体包裹体. 北京: 科学出版社: 370 -394. |

| [] | 马瑞士, 舒良树, 孙家齐. 1997. 东天山构造演化与成矿作用. 北京: 地质出版社: 1 -202. |

| [] | 毛景文, 杨建民, 韩春明, 王志良. 2002. 东天山铜金多金属矿床成矿系统和成矿地球动力学模型. 地球科学-中国地质大学学报 , 27 (4) : 413–424. |

| [] | 任云生, 刘连登, 万相宗, 陈国华. 2004. 狮子山矿田矽卡岩型金矿铋矿物与金矿化关系研究. 矿物岩石 , 24 (2) : 41–45. |

| [] | 王京彬, 王玉往, 何志军. 2006. 东天山大地构造演化的成矿示踪. 中国地质 , 33 (3) : 461–469. |

| [] | 王龙生, 李华芹, 刘德权, 陈毓川. 2005. 新疆哈密维权银(铜)矿床地质特征和成矿时代. 矿床地质 , 24 (3) : 280–284. |

| [] | 王强, 孙燕, 李志军, 徐超, 王瑜亮, 何建娟, 郭显忠. 2013. 班公湖-怒江成矿带嘎拉勒铜金矿床发现罕见铋矿物. 矿物岩石地球化学通报 , 32 (3) : 343–348. |

| [] | 肖渊甫, 王强, 李志军, 何佳乐, 龚婷婷, 王瑜亮, 张世铭. 2012. 西藏尕尔穷铜金矿床铋矿物的发现及意义. 地质学报 , 86 (7) : 1106–1112. |

| [] | 新疆地矿局第一地质大队. 新疆鄯善县维权银(铜)矿普查-详查报告, 2004 |

| [] | 徐国风, 邵洁涟. 1980. 黄铁矿的标型特征及其实际意义. 地质论评 , 26 (6) : 541–546. |

| [] | 尹剑, 王创新, 黄克洲, 李革伟, 张鹏, 薛杰. 2013. 新疆和静察汗乌苏金矿区铋与金矿化关系. 陕西地质 , 31 (2) : 33–26. |

| [] | 应立娟, 王登红, 唐菊兴, 王焕, 陈振宇, 郑宝文, 黎枫佶. 2010. 西藏甲玛铜多金属矿床中铋矿物及其与铜矿化关系. 吉林大学学报(地球科学版) , 40 (4) : 801–809. |

| [] | 赵玉社, 张红英. 2010. 新疆鄯善县康古尔金矿带小尖山金矿地质特征及找矿标志. 西北地质 , 43 (4) : 267–274. |

| [] | 郑波, 安芳, 朱永峰. 2009. 新疆包古图金矿中发现的自然铋及其找矿勘探意义. 岩石学报 , 25 (6) : 1426–1436. |

| [] | 钟长华, 徐九华, 丁汝福, 毛骞, 谢玉玲. 2005. 阿尔泰萨热阔布金矿床的自然铋及其与金矿化关系. 矿物岩石地球化学通报 , 24 (2) : 130–134. |

| [] | 周济元, 张斌, 张朝文, 卫管一, 陆彦, 夏军, 崔炳芳, 王崇云, 李保华. 1996. 东天山古大陆及其边缘银、铼钼、金和铜矿地质. 北京: 地质出版社: 1 -191. |

| [] | 周涛发, 袁峰, 张达玉, 范裕, 刘帅, 彭明兴, 张建滇. 2010. 新疆东天山觉罗塔格地区花岗岩类年代学、构造背景及其成矿作用研究. 岩石学报 , 26 (2) : 478–502. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36