2. 有色金属矿产地质调查中心西南地质调查所, 昆明 650093

2. South-West Institute of Geological Survey, Geological Survey Center for Nonferrous Metals Resources, Kunming 650093, China

滇东北地区是中国重要的铅-锌-银集中区之一,是扬子地块西南缘之川-滇-黔铅锌多金属成矿区的重要组成部分,处于小江深断裂东侧滇东北坳陷盆地南部,位于南北向小江深断裂带、北西向紫云-垭都深断裂带及北东向弥勒-师宗深断裂带3大断裂所围成的“三角区”内,毗邻龙门山造山带、南盘江-右江增生弧型冲褶带及哀牢山墨江绿春造山带(柳贺昌和林文达,1999; 韩润生等,2012,2014)。小江深断裂带和曲靖-昭通隐伏断裂带为成矿提供了十分有利的构造地质背景,控制了川滇黔铅锌成矿区的分布,其中滇东北“多字型”构造控制了北东向斜列展布的铅锌(银、锗)成矿带(韩润生等,2007b)。前人从矿床成因(周朝宪,1998; 柳贺昌和林文达,1999; 韩润生等,2001,2012,2014; 王奖臻等,2002; 黄智龙等,2004b; 张长青,2005a; 周家喜等,2014)、成矿物质来源(Han et al .,2007,2012;柳贺昌,林文达,1999; 周朝宪,1998; Zhou et al.,2001; 黄智龙等,2001,2003,2004a; 李文博等,2004c,2006; 韩润生等,2007a; Zhou et al.,2013; 周家喜等,2014)、构造-地球化学及成矿动力学及找矿模型(王奖臻等,2001; 韩润生等,2006,2012,2014; 韩润生,2013;Han et al .,2015) 、成矿时代(黄智龙等,2001; 李文博等,2004a,2004b; 黄智龙,2005; 张长青等,2005b; 韩润生等,2014)等方面做了较多研究,取得了众多研究成果。但是,受多种因素制约,矿集区内的乐红矿区的研究程度较低,特别是对热液蚀变类型及其矿化蚀变分带规律研究少见。故本文试图通过乐红铅锌矿矿区不同中段大比例尺矿化-蚀变岩相填图,对典型剖面主要的蚀变类型、强度及蚀变岩结构构造等特征进行精细解析,建立矿化蚀变分带模式,进而探讨热液蚀变作用与成矿的关系。

1 成矿地质背景 1.1 构造演化简述滇东北铅锌银矿集区经历了多期多阶段的构造演化、岩浆活动、变质变形作用。在长期的构造演化中,形成了基底与盖层的“两层式”结构(韩润生等,2006)。古太古代-新太古代,扬子准地台下部康定群构成了该区的结晶基底,主要以变质杂岩为主,上部昆阳群则构成了褶皱基底(王奖臻等,2001,2002)。晋宁运动后,扬子古陆遭受了部分夷平; 新元古代的澄江运动开始了自上而下沉积了海相碎屑岩-碳酸盐岩建造,碳酸盐岩直接超覆于这些结晶-褶皱基底之上; 加里东期、海西期、印支期强烈岩浆、断裂活动之后,基本构成了本区的构造格局。其中,印支运动主要为区域性隆起和坳陷; 燕山运动导致盖层强烈褶皱,深刻的改造了晚古生代晚期以来各构造期所形成的古构造形式; 喜马拉雅期以强烈的抬升和剥蚀为特征,部分地区有褶皱运动; 在燕山期的基础上,本区被强烈抬升和剥蚀; 新近纪地壳活动强烈,沿构造结合带形成了一个个推覆体。因此,本区的地质演化历史经历了基底形成阶段(新太古代一中元古代)、盖层形成阶段(早震旦世-晚古生代)、陆内裂谷阶段(晚二叠世-三叠纪)、前陆盆地-造山带阶段(侏罗纪-第三纪)(柳贺昌和林文达,1999; 张长青,2008)。

1.2 矿床地质特征乐红铅锌矿位于鲁甸县城西平距约26km。明末清初已有开采记录,自解放以来,多家勘查单位及学者对该矿床做了较多的地质工作,矿体地质特征和及矿石化学组分已基本查明,矿床是以铅锌为主,伴生银及分散元素的多金属矿床,铅锌资源总量在300万吨以上(黄典豪,2000; 张自洋,2003; 周云满,2003; 丁德生,2007; 张云新等,2014)。

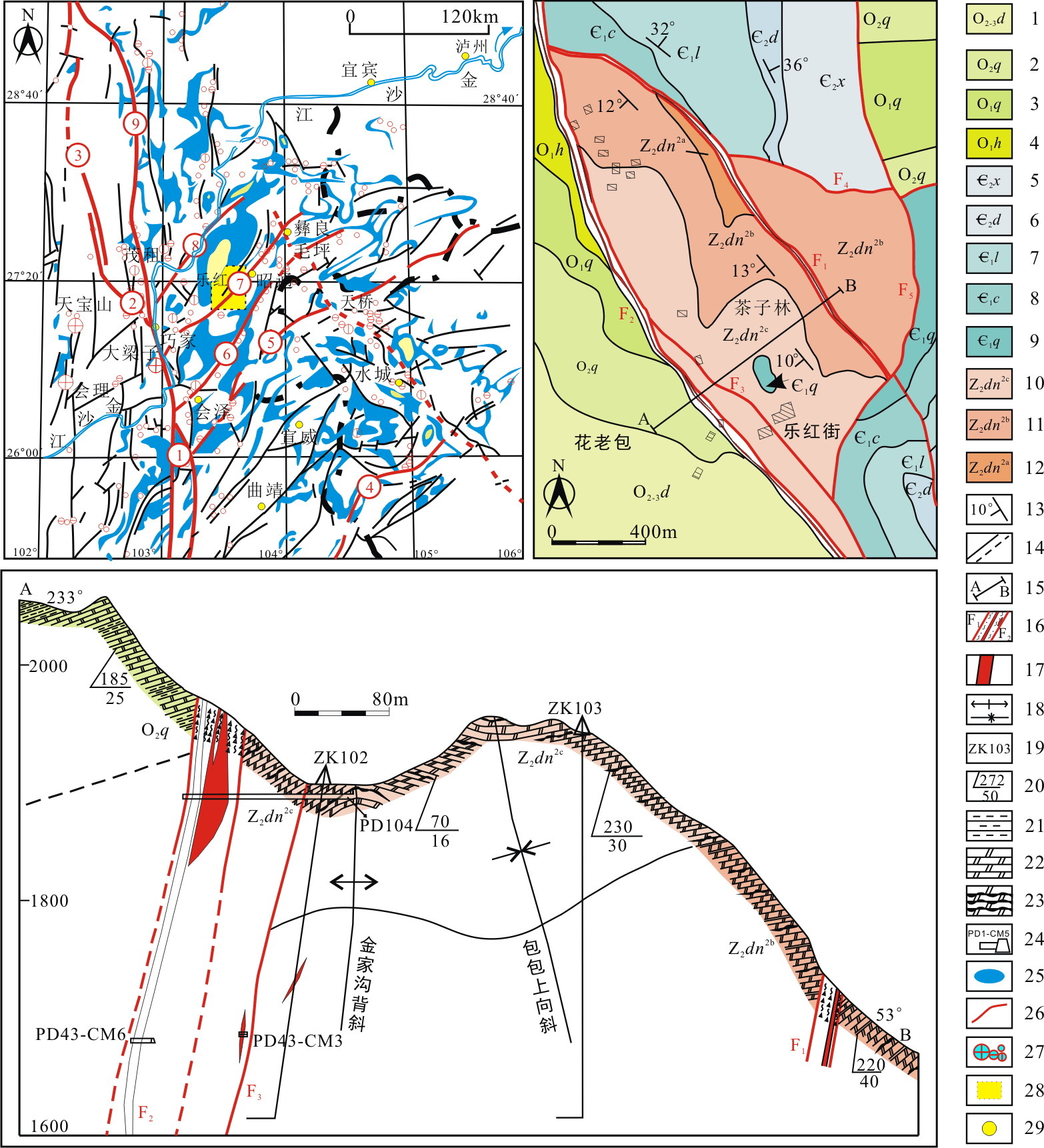

1.2.1 地层矿区出露地层由老到新依次为: 震旦系上统灯影组上段(Z2dn2),主要为中厚层粉-细晶(硅质)白云岩,为主要赋矿层位。寒武系(∈),主要为泥岩、砂岩、白云岩; 奥陶系(O),主要为泥岩、石英砂岩、灰岩。寒武系与上覆红石崖组和下伏灯影组均为假整合接触(图 1c、 图 2)。

|

1-大箐组; 2-上巧家组; 3-下巧家组; 4-红石崖组; 5-西王庙组; 6-陡坡寺组; 7-龙王庙组; 8-沧浪铺组; 9-筇竹寺组; 10-灯影组上段第三亚段; 11-灯影组上段第二亚段; 12-灯影组上段第三亚段; 13-产状; 14-地质界线; 15-A-B剖面; 16-断裂破碎带及编号; 17-矿体; 18-向背斜轴线; 19-钻孔编号; 20-地层产状; 21-泥岩; 22-白云岩; 23-硅质条带白云岩; 24-平硐及编号; 25-峨眉山玄武岩;26-区域主要断裂; 27-Pb-Zn矿床; 28-研究区; 29-市县 图 1 川滇黔接壤区区域构造图与矿床分布图(a,据韩润生2014改编); 乐红矿区地质简图(b); 乐红铅锌矿A-B横剖面图(c,据云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队,2010改编) Figure 1 Regional structure and distribution of deposits in the Sichuan-Yunnan-Guizhou area(a,modified after Han Runsheng et al.,2014)Geological sketch map of the Lehong lead-zinc deposit(b)A-B cross section of the Lehong lead-zinc deposit (c,modified after No.1 Geological Team of Geological Survey of Yunnan Province,2010) |

|

图 2 乐红铅锌矿综合地层柱状图(据云南省地质矿产开发局第一地质大队,2010改编) Figure 2 Stratigraphic column of the Lehong lead-zinc deposit(modified after No.1 Geological Team of Geological Survey of Yunnan Province,2010) |

控矿构造以北西向为主,自西向东分别为 F2、F1断层(图 1b、1c)。F1断裂产状为: 北西60°∠45°南西,上、下盘为细晶块状白云岩,裂带内为碎裂细晶白云岩,发育透镜状产出的铅锌矿体。F2断裂是一条复合断裂,上、下盘均为细晶碎裂白云岩,产状为: 北西31°~56°∠65°~85°南西,裂带宽20~25m,断裂带内片理化较为发育,局部可见白云石脉、石英脉。亦可见透镜体状黄铁矿、网脉状闪锌矿,是矿区主要的容矿断裂。F6断裂,产状为北东31°∠66°~74°南东,裂带内发育片理化碎裂、碎粉岩,断裂上盘为粉砂质白云岩,下盘为细晶碎裂白云岩。此外,区内还发育一些次级断裂。矿区褶皱构造主要有包包上向斜和金家沟背斜(图 1c)。两者展布方向总体为北东,褶皱的两翼基本对称,与成矿的关系不明显。

1.2.3 岩浆岩分布于矿区北西部,多见于向斜褶皱核部。岩性主要为深灰、灰黑色致密块状玄武岩,杏仁状、斑状玄武岩为主,其顶部为灰色火山角砾岩和凝灰岩,下部为灰色粗-细粒火山角砾岩夹深灰色杏仁状、斑状玄武岩(柳贺昌和林文达,1999; 黄典豪,2000; 周云满,2003; 张云新等,2014)。

1.2.4 矿石组成乐红铅锌矿区主要的矿石矿物有方铅矿、闪锌矿和黄铁矿,脉石矿物主要为白云石、方解石、石英、重晶石等。

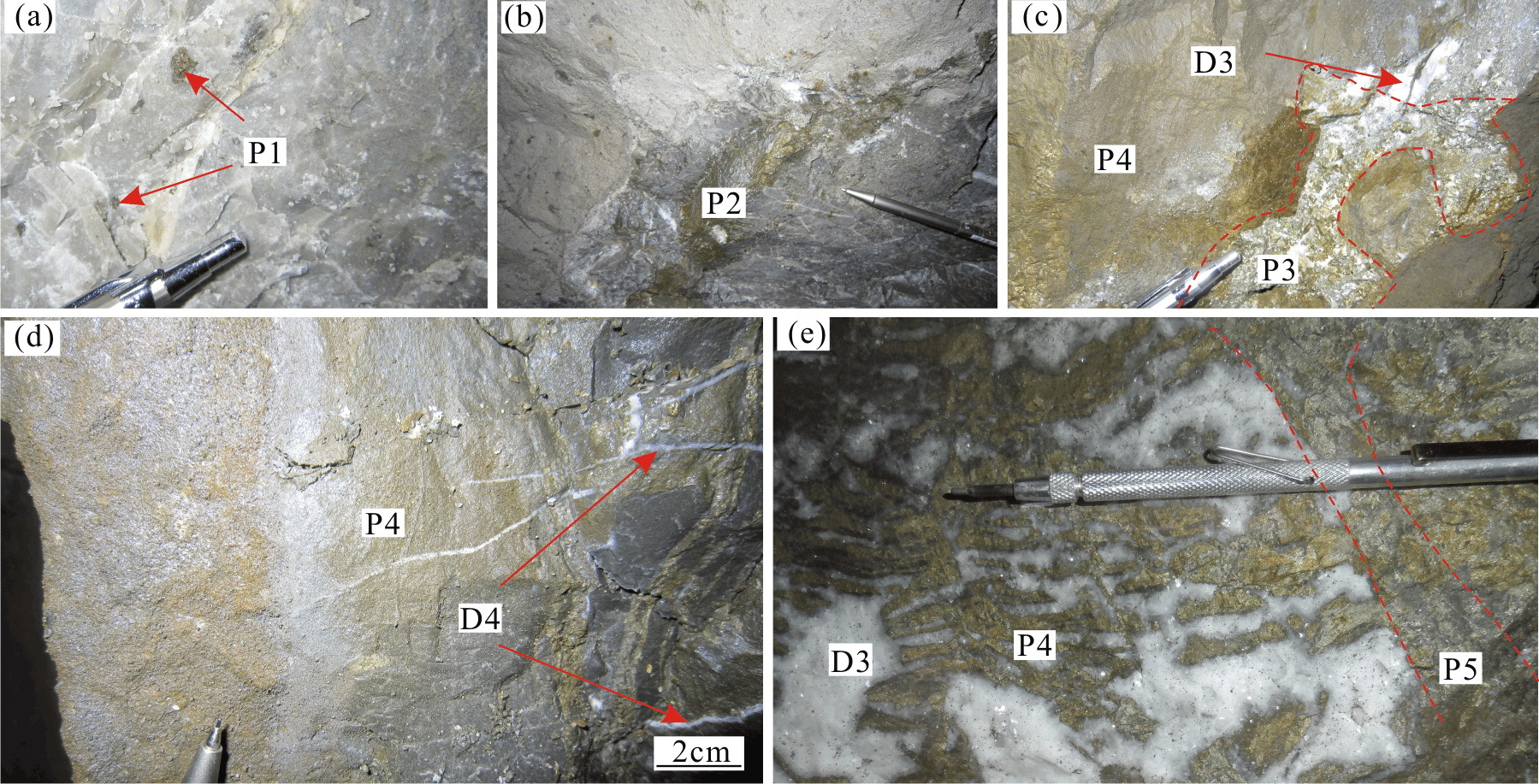

主要矿石矿物闪锌矿呈(团)块状,次为似层状、斑状和浸染状产出。颜色多样,依据颜色及穿插关系可将其划分为3种主要类型: 浅棕色闪锌矿(S3) 、棕红色-红棕色闪锌矿(S2) 及棕褐色(S1) 闪锌矿。S1(图 3b)为硫化物阶段早期结晶的产物,呈细脉状产于围岩裂隙中,脉宽5~10cm,长度30~1m,局部地区的脉体变化受次级断裂控制。S2(图 3c、3e、3f)和S3(图 3f)受构造控制明显,沿构造裂隙充填或产于断裂破碎带内,或充填于黄铁矿(P3,P4) 或碳酸盐矿物(D3) 的裂隙中或胶结黄铁矿碎块。在断裂的上、下盘处发育块状矿体,自矿体中心向外围矿化规模及程度逐渐减弱。

|

(a)G2内发育斑团状、浸染状黄铁矿P5;(b)脉状浅色闪锌矿S1与D4热液白云岩;(c)S2浸染状棕红色闪锌矿与D3团斑状热液白云岩;(d)块状黄铁矿(P4) 内发育块状方铅矿(G2) 及热液白云岩(D3) ;(e)脉状黄铁矿(P3+P4) 替代碳酸盐岩,接触部位见星点状闪锌矿(S2) 及方铅矿(G1) ;(f)块状闪锌矿(S2+S3) 及块状方铅矿(G1+G2) ,见斑点(团)状白云石; G-方铅矿; S-闪锌矿; P-黄铁矿; D-白云石 图 3 不同成矿阶段的闪锌矿与方铅矿结构构造及产状 Figure 3 Textures and occurrences of sphalerite and galena in different ore-forming stages |

方铅矿含量仅次于闪锌矿,呈稀疏浸染状、脉状、团块状产出,按穿插接触关系可以将其分为2类: G1(图 3e、3f)见于白云石角砾间的孔隙中,与S2,S3的关系为互相溶蚀包裹,为同期形成。显微镜下呈不规则状,可见有自形粒状(四边形、五边形)、半自形粒状结构的黄铁矿(P3,P4) 及星点状白云石(D3) 分布在方铅矿内,它们的接触边平整、光滑。G2(图 3a、3d、3f)分布于断裂带内的黄铁矿透镜体中及断裂上盘或下盘,或呈脉状穿切早期生成的S1、S2、S3及G1等。

白云石、方解石是主要的脉石矿物,依据蚀变的强弱及穿插接触关系,划分为4种类型: D1(图 5a,5b)表现热液溶蚀围岩,接触部位有明显的蚀变边结构。D2(图 5c,5e)为酸性热液流体对碳酸盐岩围岩顺层渗透性溶蚀作用,同时沉淀形成脉状热液白云石脉。D3(图 3c,3f,4c,4g,5d,5f,5i)网脉状胶结黄铁矿(P4) 及围岩角砾。D4(图 4d,5g)主要见于构造裂隙及溶解裂隙中,与C1方解石(图 5g,5h)关系密切。自矿体向两侧围岩由(团)块状、脉状(D3) →细脉状、团斑状(D2) →斑点状、细脉状(D1) 变化规律。

|

(a)围岩内发育星点状黄铁矿(P1) ;(b)产于围岩中的脉状黄铁矿(P2) ;(c)块状黄铁矿(P4) 内发育自形粒状的黄铁矿(P3) 及白云岩(D3) ;(d)D4脉状白云岩穿插接触网脉状黄铁矿(P3) ;(e)P5黄铁矿脉穿插接触网脉状黄铁矿(P4) 及白云岩(D3) ; P-黄铁矿; D-白云石 图 4 不同成矿阶段的黄铁矿结构构造及其产状 Figure 4 Textures and occurrences of pyrite in different ore-forming stages |

|

(a)围岩内发育斑点状白云岩(D1) ;(b)产于围岩中的浸染状热液白云岩(D1) 黄铁矿(P1) ;(c)细脉状白云岩(D2) ;(d)D3热液白云岩溶蚀、胶结角砾状围岩,内可见星点状浅色闪锌矿(S1) ;(e)D2白云岩及P2黄铁矿溶蚀、胶结角砾状围岩;(f)D3热液白云岩溶蚀、胶结角砾状围岩,内可见星点状浅色闪锌矿(S1) ;(g)产于围岩中的脉状方解石C1;(h)P5中发育斑团装的方解石C1;(i)网脉状白云岩(D3) 内发育 细脉状、浸染状闪锌矿(S1) ; G-方铅矿; S-闪锌矿; P-黄铁矿; D-白云石; C-方解石 图 5 不同成矿阶段的白云石结构构造及其产状 Figure 5 Textures and occurrences of dolomite in different ore-forming stages |

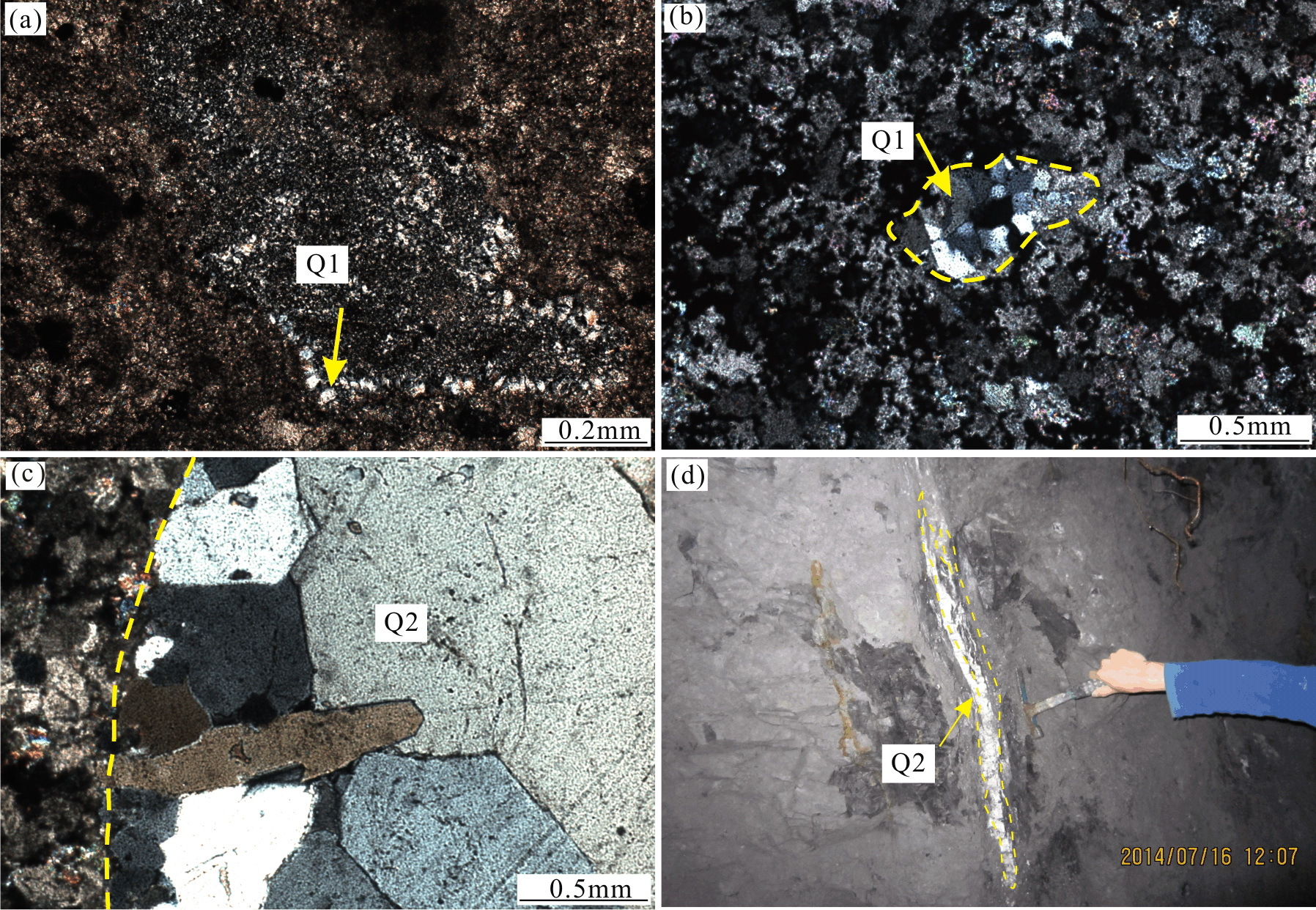

石英是成矿早阶段的产物,可将其划分为2种主要类型: 硅质白云岩中常见的Q1(图 7a,7b),由围岩边缘向中心生长,具梳状构造特征,或呈不规律状分布; 产于围岩裂隙和断裂中Q2型(图 7c,7d),与白云石或闪锌矿(S1) 、方铅矿(G1) 共生。

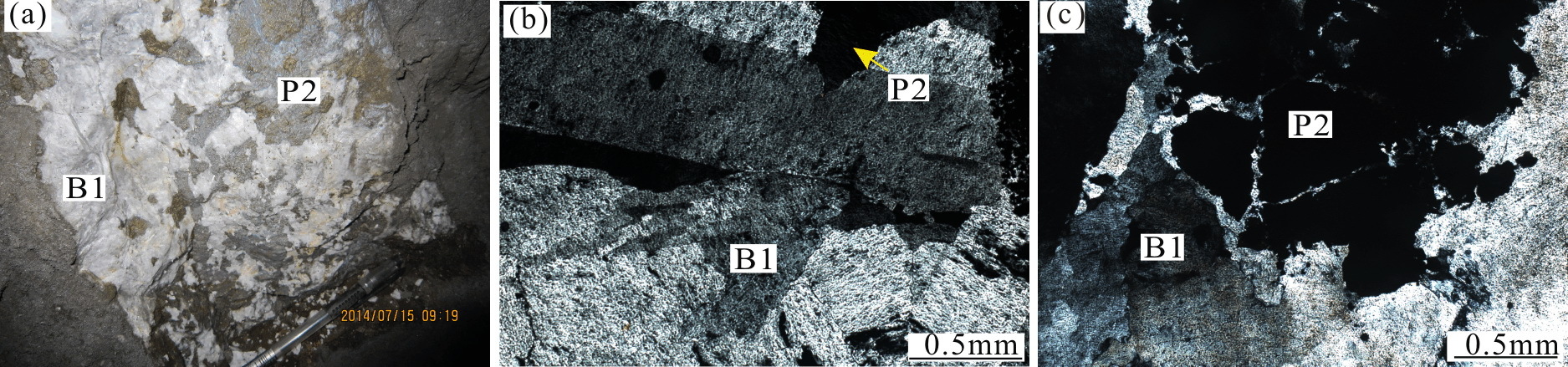

重晶石是热液早阶段,呈团斑状、块状产出。B1: 显微镜下的呈半自形粒状结构,在重晶石颗粒接触部位之间可见星点状黄铁矿的分布(图 6a,6c)。

|

(a)B1重晶石包裹、溶蚀P2黄铁矿;(b)B1重晶石溶蚀P2黄铁矿(+);(c)B1重晶石溶蚀P2黄铁矿(+) 图 6 重晶石结构构造及其产状 Figure 6 Textures and occurrences of barite |

|

(a)呈梳妆构造分布的石英Q1(+);(b)围岩内发育斑团状石英Q1(+);(c)与闪锌矿共生,呈自形、半自形粒状结构的石英Q2(+);(d)产于断裂带内的脉状石英Q2; Q-石英 图 7 不同成矿阶段的石英结构构造及其产状 Figure 7 Textures and occurrences of quartz in different ore-forming stages |

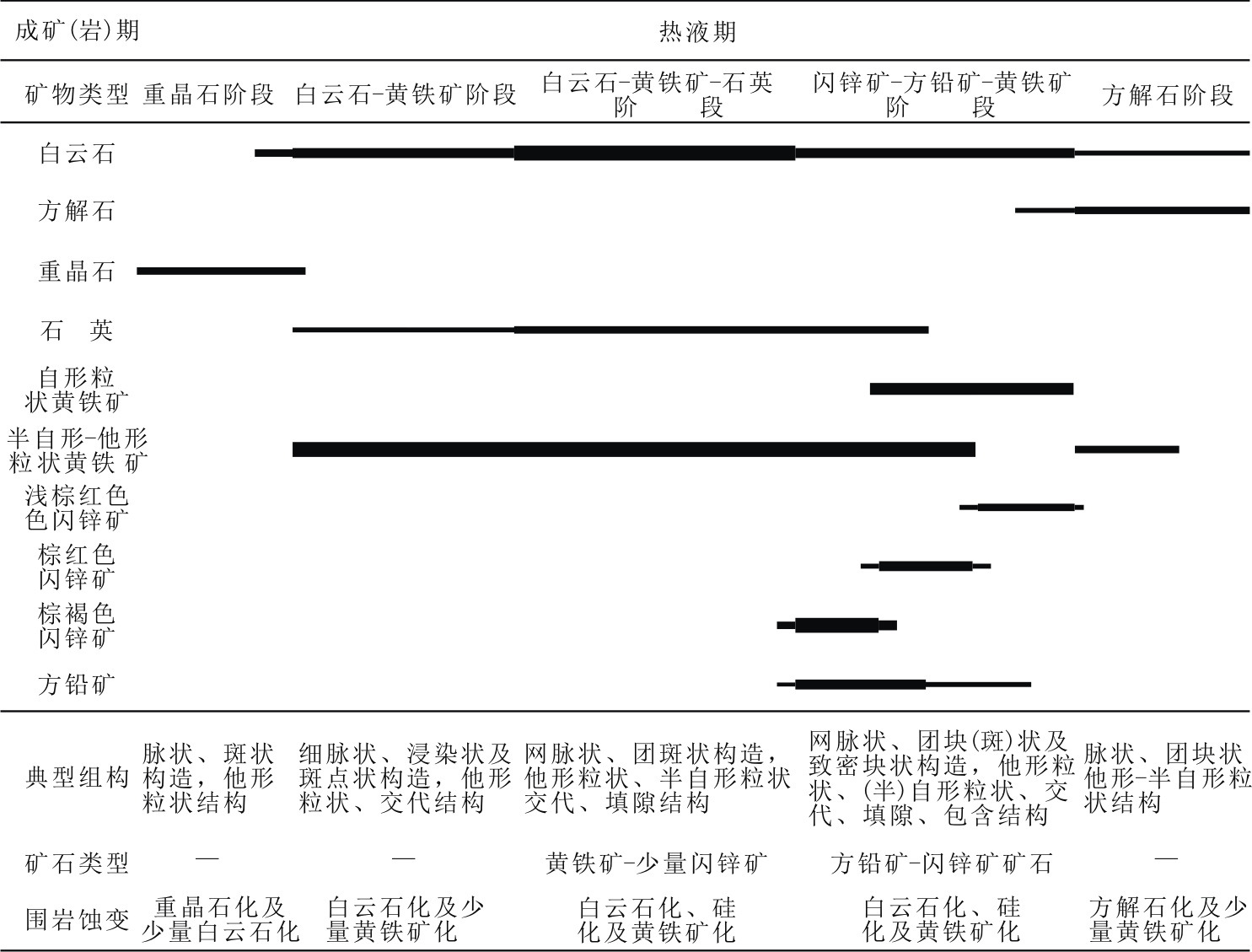

综上所述,依据矿脉穿插关系、不同蚀变矿物特征及组合类型、矿石组构等特征,可分出乐红矿床成矿阶段划分及矿物生成顺序(图 8)。

|

图 8 乐红矿床成矿阶段划分及矿物生成顺序 Figure 8 Paragenetic sequence of ore minerals of the Lehong deposit |

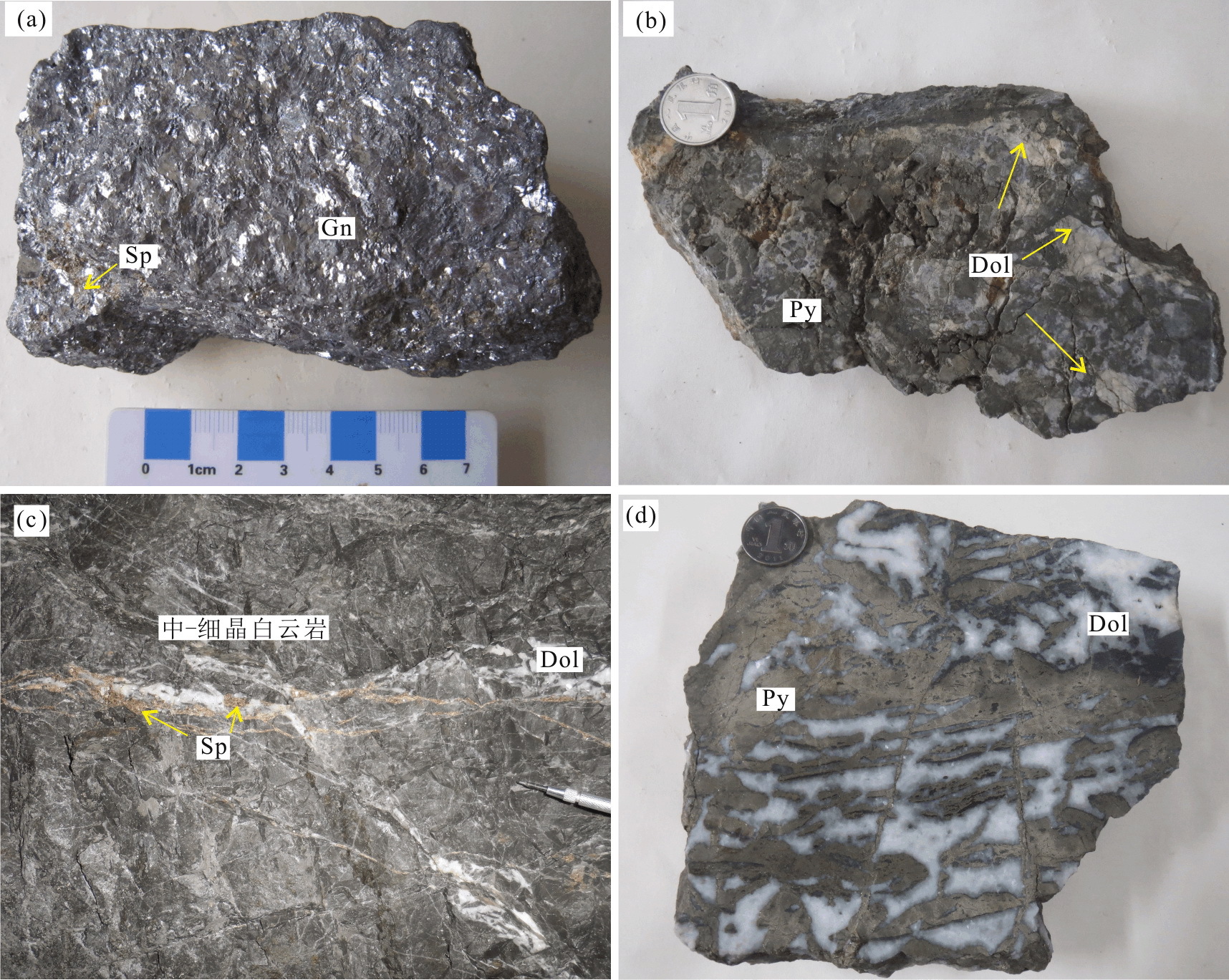

矿石构造: 硫化矿石(闪锌矿、方铅矿、黄铁矿)以致密块状、角砾状、浸染状、斑块状构造为主,次有细网脉状构造,如 图 9所示。矿石结构: 闪锌矿、黄铁矿以粒状结构为主,其次有交代残余结构,溶蚀、填隙、包含结构等,详见 图 10所示。

|

(a)致密块状的方铅矿;(b)角砾状黄铁矿被白云岩胶结;(c)细脉浸染状的闪锌矿;(d)网脉状构造的黄铁矿及白云岩; Gn-方铅矿;Sp-闪锌矿;Py-黄铁矿;Dol-白云石 图 9 乐红矿区主要矿物典型构造照片 Figure 9 Typical texture of ore minerals of Lehong deposit |

|

(a)自形粒状结构黄铁矿;(b)方铅矿溶蚀包裹黄铁矿;(c)白云石溶蚀交代黄铁矿;(d)方铅矿溶蚀包裹黄铁矿;(e)方铅矿内自形粒状黄铁矿;(f)方铅矿包裹他形粒状石英;(g)闪锌矿包裹自形粒状石英;(h)环带状结构闪锌矿;(i)闪锌矿溶蚀半自形粒状黄铁矿及白云石;Gn-方铅矿;Sp-闪锌矿;Py-黄铁矿;Dol-白云石 图 10 乐红矿区主要矿物典型结构显微镜下照片 Figure 10 Microscope photos showing textures of ore minerals of Lehong deposit |

乐红铅锌矿矿区的热液蚀变主要为白云石化、方解石化、硅化、黄铁矿化、重晶石化等。

2.1 热液白云岩及方解石矿区内最为普遍的蚀变类型,以粗晶白云石化为主。在矿体内部及断裂破碎带、层间破碎带中均可见,以溶蚀、重结晶为主要的存在类型,为酸性热液流体与碳酸盐围岩化学反应的结果(Corbella et al.,2004)。早期白云石往往被晚期的白云石交代而发生重结晶(图 11a),局部可见黑色有机物充填在粗晶白云石脉内。近矿体的白云石呈网脉状脉,且密度较高,表明近矿的白云石蚀变较强。局部可见溶蚀形成白云岩孔洞(图 9b),直径变化为0.5mm左右。

|

(a)晚期白云石脉穿切、交代早期白云石脉;(b)他形粒状石英溶蚀交代白云石;(c)自形粒状石英、黄铁矿分布于粗晶白云石中;(d)闪锌矿中的自形粒状石英; Gn-方铅矿;Sp-闪锌矿;Py-黄铁矿;Dol-白云石 图 11 乐红铅锌矿床典型矿化蚀变现象镜下特征 Figure 11 Microscopic photos showing mineralization and alteration of the Lehong Pb-Zn deposit |

方解石主要形成于成矿期后,分布范围有限,主要见于矿化带及层间破碎带中。局部可见晚期形成的方解石替代围岩碳酸盐岩或者白云石,沿裂隙充填过程中引起围岩重结晶,形成蚀变晕。此外,脉状方解石中见角砾状白云岩及闪锌矿、方铅矿及黄铁矿。

2.2 硅化石英主要见于构造带中,呈脉状展布,脉宽约为4~5cm,脉体延伸较长,约为2m; 与中粗晶白云岩共生,主要表现为显微粒状石英交代白云石颗粒(图 10g、11b),呈交代结构、假象交代结构等。另可见石英呈细-粗晶粒状,半透明-透明,呈细脉状分布于闪锌矿与粗晶白云岩接触部位。矿区内也发育硅质白云岩,镜下观察硅质白云岩中石英呈粒状、椭圆状,通常长轴大于30μm。乐红矿区容矿围岩主要为硅质白云岩,经硅化作用后的白云岩通常硬度明显增加,颜色稍浅,常为浅灰色或灰白色,而与原岩相区别。由于受成矿流体蚀变作用,白云岩重结晶同时硅质成分也发生聚集形成颗粒状石英,局部在裂隙中形成脉状、细脉状石英。因此,硅化亦具多期性的特点。

2.3 黄铁矿化黄铁矿是矿床内最为重要、普遍的蚀变类型之一,具多期特征。见于矿体内部及近矿围岩中,近矿体部位黄铁矿化强烈,远离矿体黄铁矿化相对减弱。且越近主干断裂,矿化越明显,呈块状、透镜状分布,内可见闪锌矿、方铅矿; 另呈细脉状分割早期形成的硫化矿(闪锌矿、方铅矿); 呈浸染状或细脉状分布于白云岩以及白云岩的节理和裂隙中,或与灰白色白云岩互层形成具条带状构造的黄铁矿,显示成矿作用具有充填成矿作用的特点; 或胶结白云岩围岩及后期热液矿物。

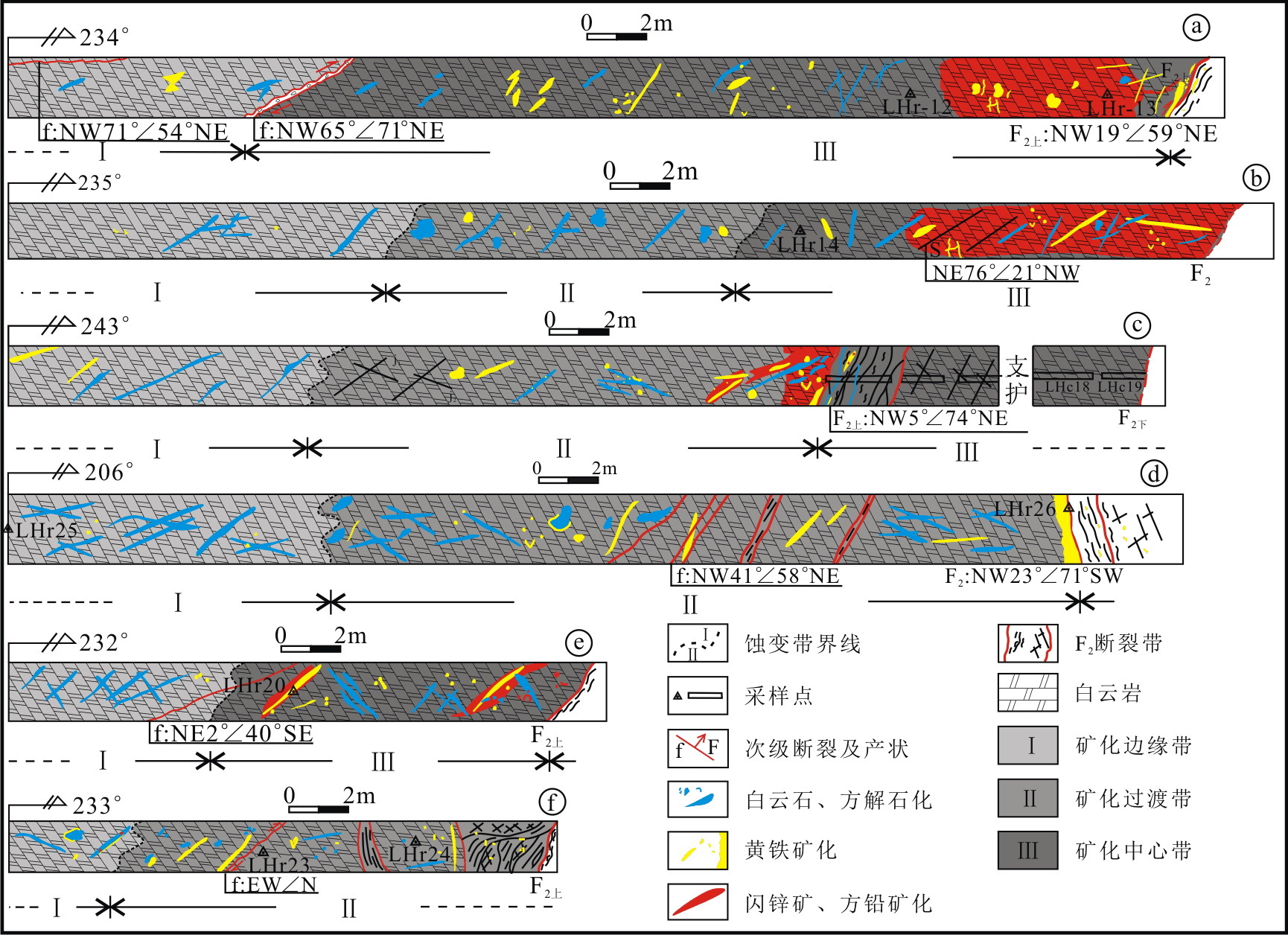

3 典型中段矿化-蚀变分带特征主要对乐红铅锌矿1290中段进行了岩相学编录(图 12)。

|

(a)19穿(131W)坑道;(b)15穿(135W)坑道;(c)11穿(138W)坑道;(d)5#上山(147W)坑道;(e)9穿(140W)坑道;(f)7穿(143W)坑道 图 12 1290中段坑道编录剖面图 Figure 12 Mine geological record of the 1290m level adit |

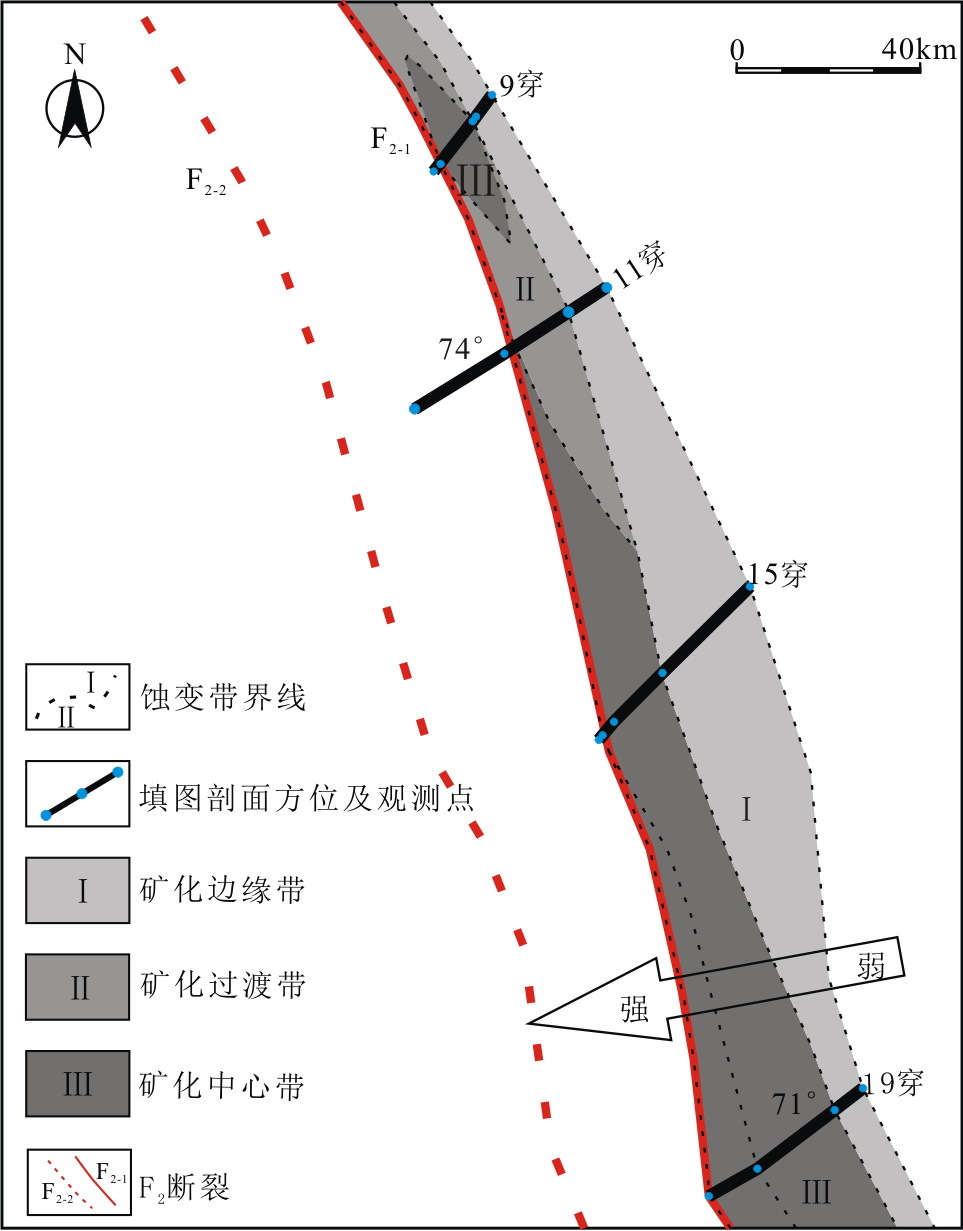

1290中段硫化矿及蚀变具有代表性和典型性,水平方向上表现为一定的分带特征。该中段蚀变矿物组合自围岩(即各穿脉坑口)向矿体中心(近主干断裂)呈现出蚀变强度依次增强的特征。根据各穿脉中不同蚀变矿物类型、共生组合特征和各蚀变的强度差异的基础上,结合矿物的共生关系以及结构构造等特征(表 1),把1290中段的围岩蚀变划分了3个带,即: 矿化边缘带(Ⅰ)矿化过渡带(Ⅱ)及矿化中心带(Ⅲ)(图 13)。

|

|

表 1 各蚀变岩相带蚀变、矿物、结构及矿化特征 Table 1 Alteration,mineral,structural and mineralization characteristics of different altered facies |

围岩主要为灰至灰白色细晶白云岩,发育细脉状、团块状方解石及白云石,脉体延伸较短,一般不超过50cm,脉体密度较小,一般1~2条/5m2。白云石脉内或与围岩接触带中发育浸染状、团斑状黄铁矿。如 图 12、13中Ⅰ所示。

|

图 13 乐红铅锌矿1290中段蚀变分带模式图 Figure 13 Alteration zoning in 1290m level adit of Lehong lead-zinc deposit |

围岩主要为灰至灰白色碎裂细晶白云岩。沿构造、溶蚀裂隙形成网脉状、脉状、团块状白云石,白云石脉内偶见星点状闪锌矿。热液运移导致围岩重结晶明显; 或对围岩的强烈切割及包裹,形成角砾状的白云岩。相对于矿化边缘带,黄铁矿化程度较强,主要以粗脉状、网脉状,团斑状、浸染状分布。沿团斑状白云石外围发育不规则环状黄铁矿包裹白云石。石英主要呈半自形、他形粒状结构及交代结构,团斑状、脉状构造,与粗晶白云石化关系密切。如 图 12、13中Ⅱ所示。

3.1.3 矿化中心带围岩为灰至灰黑色细晶碎裂硅质白云岩。蚀变矿物共生组合为黄铁矿+方铅矿+闪锌矿+白云石+石英。粗晶白云岩呈网脉状、团斑状,在脉体及脉体与围岩接触带见脉状、小团块状闪锌矿、方铅矿等; 交代结构明显。石英主要呈自形粒状结构,脉状构造。带内黄铁矿明显增多,呈透镜体状、块状产出。闪锌矿、方铅矿大量分布,呈粒状、脉状、浸染状、团块状产出,且相互穿插、包含。如 图 12、13中Ⅲ所示。

观察发现,越靠近矿区的主干断裂(F2),次级断裂就越发育,矿化就越强烈。尤其要引起注意的是,F2断裂下裂面,见块状黄铁矿发育,最厚处可达1m以上,黄铁矿内可见白云石化及铅锌矿化。此外,显微镜下观察发现自形、他形粒状石英分布与白云石、闪锌矿内,局部被闪锌矿包裹,与白云石接触部位无蚀变或蚀变较弱(图 10g,11c,11d)。

根据3个蚀变带的变化特征,可以看出: 自围岩向矿体中心蚀变强度依次增强,越靠近F2断裂蚀变越强(图 12,13)。

3.2 矿化-蚀变分带模式乐红铅锌矿床就位于区域性鲁甸-盐津构造带和永善-绥江构造带中间的夹持部位,这种特殊构造背景与矿区的断裂的形成关系密切。矿区内F2、F1为多期活动的断裂带,铅锌矿体多位于断裂或层间滑动带中,表明构造与成矿是十分密切的,控矿断裂控制了乐红铅锌矿矿床,在一定程度上决定着矿体的规模、大小、产状等空间分布形态,矿体沿主干断裂呈扁豆状、似层状、透镜状、脉状分布,形成块状矿体。通过分析乐红矿区区域成矿地质背景、地质特征等,认为矿区内北西向主干断裂构造对含矿流体的运移具有重要的控制作用,断裂既是深源成矿物质运移的通道,又是其聚集成矿的场所。

综上所述,乐红铅锌矿床矿化蚀变分带相对比较简单,基本由F2断裂东盘至西盘呈面状分布。 从中心向外依次为矿化中心带、矿化过渡带、矿化边缘带。各带蚀变矿物组合稳定。蚀变带与矿化类型有一定的对应关系。 在不同的蚀变带形成不同的矿化,矿化中心带(Ⅲ)以Pb-Zn为主,大量黄铁矿化,矿化形式为块状、网脉状矿化,矿化强度较高,为工业矿体的主要产出部位。矿化过渡带(Ⅱ)也形成浸染状、细脉状Pb-Zn矿化,但黄铁矿化程度减弱。矿化边缘带(Ⅰ)基本无Pb-Zn矿化。岩石蚀变分带和矿化在同一空间,由于构造多期次活动,含矿热液多次充填交代连续演化所形成。它们同时受热液流体活动的控制。蚀变分带界线表现为渐变过渡或叠加等特点。在水平方向上具有蚀变明显分带的趋势,表现为自F2断裂东盘至西盘(矿体中心)呈现出蚀变依次增强的特征。矿区内特殊的蚀变演化规律在一定程度上恰好反映了蚀变对矿化的控制作用,不同蚀变带内的矿物组合及特征在指示矿体的赋存部位具有明显的指示作用。

4 结论(1) 乐红铅锌矿床主要蚀变类型为白云石化、方解石化、硅化、黄铁矿化。其中黄铁矿化为矿区范围内最普遍的蚀变类型,方铅矿化、闪锌矿化为主要的矿化类型。

(2) 乐红矿床矿化蚀变平面分带为: 矿化边缘带,矿化过渡带和矿化中心带。在所建立的分带模式内特征矿物的依次变化主要为方解石-白云石-黄铁矿→白云石-黄铁矿→闪锌矿、方铅矿、黄铁矿,矿物组构的变化主要为: 斑点状、团斑状→细脉状→网脉状→块状,蚀变的强弱关系依次增强。自围岩(灯影组白云岩)向矿体中心呈现出依次增强的特征。进一步建立了矿化-蚀变分带模式,矿区内特殊的蚀变变化规律在一定程度上恰好反映了蚀变对矿化的控制作用,不同蚀变带内的矿物组合及特征在指示矿体的赋存部位具有明显的指示作用。

| [] | Corbella M, Ayora C, Cardellach E. 2004. Hydrothermal mixing, carbonate dissolution and sulfide precipitation in Mississippi Valley-type deposits. Mineralium Deposita , 39 (3) : 344–357. DOI:10.1007/s00126-004-0412-5 |

| [] | Han R S, Liu C Q, Huang Z L, Chen J, Ma D Y, Lei L, Ma G S. 2007. Geological features and origin of the Huize carbonate-hosted Zn-Pb-(ag) district, Yunnan, South China. Ore Geology Reviews , 31 (1) : 360–383. |

| [] | Han R S, Chen J, Wang F, Wang X K, Li Y. 2015. Analysis of metal-element association halos within fault zones for the exploration of concealed ore-bodies:A case study of the Qilinching Zn-Pb-(ag-ge) deposit in the Huize mine district, northeastern Yunnan, China. Journal of Geochemical Exploration , 159 (11) : 62–78. |

| [] | Han R S, Liu C Q, Carranza E J M, Hou B, Huang Z L, Wang X K, Hu Y Z, Lei L. 2012. Ree geochemistry of altered tectonites in the Huize base-metal district, Yunnan, China. Geochemistry Exploration Environment Analysis , 12 (2) : 127–146. DOI:10.1144/1467-7873/10-MINDEP-053 |

| [] | Zhou C X, Wei C S, Guo J Y, Li C Y. 2001. The source of metals in the Qilinchang Zn-Pb deposit, Northeastern Yunnan, China:Pb-Sr isotope constraints. Economic Geology , 96 (3) : 583–598. DOI:10.2113/gsecongeo.96.3.583 |

| [] | Zhou J X, Huang Z L, Yan Z F. 2013. The origin of the Maozu carbonate-hosted Pb-Zn deposit, southwest China:Constrained by C-O-S-Pb isotopic compositions and Sm-Nd isotopic age. Journal of Asian Earth Sciences , 73 : 39–47. DOI:10.1016/j.jseaes.2013.04.031 |

| [] | 丁德生. 2007. 乐红铅锌矿床综合找矿模型的建立及重要性. 有色金属设计 , 34 (2) : 11–20. |

| [] | 韩润生, 刘丛强, 黄智龙, 陈进, 马德云, 李元. 2001. 论云南会泽富铅锌矿床成矿模式. 矿物学报 , 21 (4) : 674–680. |

| [] | 韩润生, 陈进, 黄智龙, 马德云, 薛传东, 李元, 邹海俊, 李勃, 胡煜昭, 马更生, 黄德镛, 王学琨. 2006. 构造成矿动力学及隐伏矿定位预测:以云南会泽超大型铅锌(银、锗)矿床为例. 北京:科学出版社 : 16-20–85-95. |

| [] | 韩润生, 邹海俊, 胡彬, 胡熠昭, 薛传东. 2007a. 云南毛坪铅锌(银、锗)矿床流体包裹体特征及成矿流体来源. 岩石学报 , 23 (9) : 2109–2118. |

| [] | 韩润生, 邹海俊, 刘鸿. 2007b. 滇东北铅锌银矿床成矿规律及构造地球化学找矿. 见:第二届全国应用地球化学学术讨论会论文专辑 , 25 (4) : 382–384. |

| [] | 韩润生, 邹海俊, 吴鹏, 方维萱, 胡煜昭. 2010. 楚雄盆地砂岩型铜矿床构造-流体耦合成矿模型. 地质学报 , 84 (10) : 1438–1447. |

| [] | 韩润生, 胡煜昭, 王学琨, HouBaohong, 黄智龙, 陈进, 王峰, 吴鹏, 李波, 王洪江, 董英, 雷丽. 2012. 滇东北富锗银铅锌多金属矿集区矿床模型. 地质学报 , 86 (2) : 280–294. |

| [] | 韩润生. 2013. 构造地球化学近十年主要进展. 矿物岩石地球化学通报 , 32 (2) : 198–203. |

| [] | 韩润生, 王峰, 胡煜昭, 王学琨, 任涛, 邱文龙, 钟康惠. 2014. 会泽型(HZT)富锗银铅锌矿床成矿构造动力学研究及年代学约束. 大地构造与成矿学 , 38 (4) : 758–771. |

| [] | 黄智龙, 陈进, 刘丛强, 韩润生, 李文博, 赵德顺, 高德荣, 冯志宏. 2001. 峨眉山玄武岩与铅锌矿床成矿关系初探:以云南会泽铅锌矿床为例. 矿物学报 , 21 (4) : 681–688. |

| [] | 黄智龙, 李文博, 陈进, 吴静, 韩润生, 刘丛强. 2003. 云南会泽超大型铅锌矿床构造带方解石稀土元素地球化学. 矿床地质 , 22 (2) : 199–207. |

| [] | 黄智龙, 李文博, 陈进, 许德如, 韩润生, 刘丛强. 2004a. 云南会泽超大型铅锌矿床C、O同位素地球化学. 大地构造与成矿学 , 28 (1) : 53–59. |

| [] | 黄智龙, 李文博, 张振亮, 韩润生, 陈进. 2004b. 云南会泽超大型铅锌矿床成因研究中的几个问题. 矿物学报 , 24 (2) : 105–111. |

| [] | 黄智龙. 2005. 川-滇-黔铅锌成矿域成矿年代学研究. 中国科学院地球化学研究所 . |

| [] | 黄典豪. 2000. 云南乐红铅锌矿床氧化带中异极矿的矿物学特征及其意义. 岩石矿物学杂志 , 19 (4) : 349–354. |

| [] | 柳贺昌, 林文达. 1999. 滇东北铅锌银矿床规律研究. 昆明: 云南大学出版社: 1-39 -256-257. |

| [] | 吕古贤, 邓军, 郭涛, 朱大岗, 鲁安怀, 舒斌, 殷秀兰. 1998. 玲珑-焦家式金矿构造变形岩相形迹大比例尺填图与构造成矿研究. 地球学报 , 19 (2) : 177–186. |

| [] | 吕古贤, 郭涛, 舒斌, 邓军, 朱大岗, 鲁安怀, 殷秀兰, 徐刚. 2001. 构造变形岩相形迹的大比例尺填图及其对隐伏矿床地质预测:以胶东玲珑-焦家式金矿为例. 中国区域地质 , 20 (3) : 313–321. |

| [] | 李文博, 黄智龙, 陈进, 韩润生, 张振亮, 许成. 2004a. 会泽超大型铅锌矿床成矿时代研究. 矿物学报 , 24 (2) : 112–116. |

| [] | 李文博, 黄智龙, 王银喜, 陈进, 韩润生, 许成, 管涛, 尹牡丹. 2004b. 会泽超大型铅锌矿田方解石Sm-Nd等时线年龄及其地质意义. 地质论评 , 50 (2) : 189–195. |

| [] | 李文博, 黄智龙, 陈进, 许成, 管涛, 尹牡丹. 2004c. 云南会泽超大型铅锌矿床硫同位素和稀土元素地球化学研究. 地质学报 , 78 (4) : 509–518. |

| [] | 李文博, 黄智龙, 张冠. 2006. 云南会泽铅锌矿田成矿物质来源:Pb、S、C、H、O、Sr同位素制约. 岩石学报 , 22 (10) : 2567–2580. |

| [] | 王奖臻, 李朝阳, 李泽琴, 李葆华, 刘文周. 2002. 川、滇、黔交界地区密西西比河谷型铅锌矿床与美国同类矿床的对比. 矿物岩石地球化学通报 , 21 (2) : 127–132. |

| [] | 王奖臻, 李朝阳, 李泽琴, 刘家军. 2001. 川滇地区密西西比河谷型铅锌矿床成矿地质背景及成因探讨. 地质地球化学 , 29 (2) : 41–45. |

| [] | 云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队. 云南省鲁甸县乐红铅锌矿详查报告. 2010 |

| [] | 张长青, 毛景文, 吴锁平, 李厚民, 刘峰, 郭保健, 高德荣. 2005a. 川滇黔地区MVT铅锌矿床分布、特征及成因. 矿床地质 , 24 (3) : 336–350. |

| [] | 张长青, 毛景文, 刘峰, 李厚民. 2005b. 云南会泽铅锌矿床黏土矿物K-Ar测年及其地质意义. 矿床地质 , 24 (3) : 317–324. |

| [] | 张自洋. 2003. 乐红铅锌矿矿床地质与成因分析. 云南地质 , 22 (1) : 97–106. |

| [] | 张云新, 吴越, 田广, 申亮, 周云满, 董文伟, 曾荣, 杨兴潮, 张长青. 2014. 云南乐红铅锌矿床成矿时代与成矿物质来源:Rb-Sr和S同位素制约. 矿物学报 , 34 (3) : 305–311. |

| [] | 周家喜, 黄智龙, 高建国, 王涛. 2014. 滇东北茂租大型铅锌矿床成矿物质来源及成矿机制. 矿物岩石 , 32 (3) : 62–69. |

| [] | 周朝宪. 1998. 滇东北麒麟厂锌铅矿床成矿金属来源、成矿流体特征和成矿机理研究. 矿物岩石地球化学通报 (1) : 36–38. |

| [] | 周云满. 2003. 滇东北乐红铅锌矿床地质特征及找矿远景. 地质地球化学 , 31 (4) : 16–21. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35