2. 惠天然矿业有限公司, 兰州 730000;

3. 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司, 内蒙古 锡林浩特 026000

2. Hui Tian-ran Mining Limited, Lanzhou 730000, China;

3. Inner Mongolia Ninth Geology Mineral Exploration and Development Institute, Xilinhaote Inner Mongolia 026000, China

西秦岭地区是中国继胶东之后又一金矿重要产区,甘肃是西秦岭最大的金矿分布省。岗岔金矿床位于夏河-合作断裂带南侧的合作市北东19 km处,为近年来新发现的浅成中低温热液矿床。就整个西秦岭而言,前人在李坝金矿、金山金矿、寨上金矿、鹿儿坝金矿、枣子沟金矿、老豆金矿等进行Pb、S同位素测试,并基于同位素特征探讨了成矿物质来源(孙树浩和文国林,1993;何大伦,1995;张姚代等,2001;杨秉进和陈平,2004;冯建忠等,2004;路彦明等,2006;廖延福等,2009;吕新彪等,2009;陈耀宇和代文军,2012)。岗岔金矿床为新发现矿床,尚未见同位素研究。本文对该矿区的硫、铅、氢、氧同位素组成进行研究,并与上述矿床对比,进一步探讨该矿床成矿物质来源。

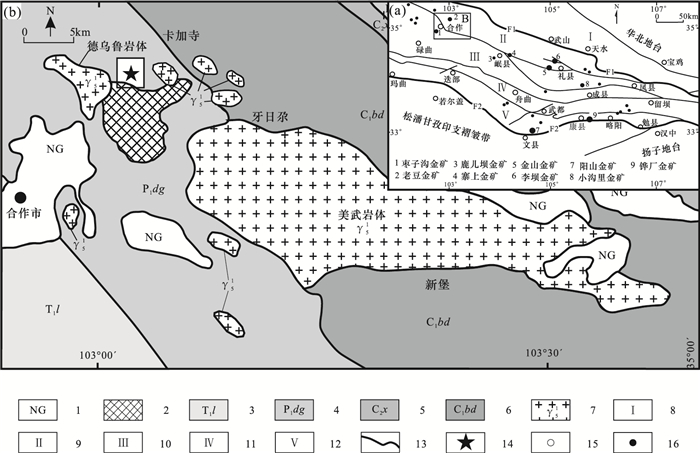

1 成矿地质背景岗岔金矿床大地构造位置位于秦岭造山带北缘的夏河-岷县-礼县逆冲推覆构造带北东侧(图 1a)。沿此断裂带,已发现各类矿床(点)100余处,主要以Au、Cu、Hg、Sb为主。其中较大的矿床有枣子沟金矿、早仁道金矿、老豆金矿床、渣甘滩金矿、德乌鲁铜金矿床、岗以铜矿床等。区内构造线总体为北西西走向,主要出露地层有下石炭统巴都组(C1bd),中石炭统下加岭组(C2x),下二叠统大关山组(P1dg),下三叠统隆务河组(T1l),以及新近系甘肃群(NG)等(图 1b)。区内构造线为北西西走向,多数学者认为该区域金成矿与北西-北西西向深大断裂关系密切,而且显著受印支期和燕山期岩浆活动的影响(周会武等,2003;王峰,2004;周俊烈等,2010;骆必继等,2012)。

|

1-第三系;2-三叠纪火山岩;3-下三叠统隆务河组;4-下二叠统大关山组;5-中石炭统下加岭组;6-下石炭统巴都组;7-印支期花岗岩类;8-临夏-天水逆冲推覆构造带;9-夏河-礼县逆冲推覆构造带;10-碌曲-成县逆冲推覆构造带;11-迭部-武都逆冲推覆构造带;12-郎木寺-南坪逆冲推覆构造带;13-构造线;14-工作区;15-行政区划;16-金矿点 图 1 西秦岭金矿分布略图及区域地质图(据肖力等,2009;周俊烈等,2010) Figure 1 Simplified map of regional geology and the distribution of gold deposits in the Western Qinling Mountains (modified after Xiao Li et al., 2009; Zhou Junlie et al., 2010) |

岗岔金矿床位于著名的美武岩体与德乌鲁岩体之间靠近德乌鲁岩体一侧,其岩性主要为花岗闪长岩和石英闪长岩,锆石U-Pb年龄主要在为239~245 Ma,个别年龄为168 Ma(周俊烈等,2010;骆必继等,2012),属于早-中三叠世,为西秦岭的碰撞造山前期(Dong et al., 2011)。早-中三叠世为勉略洋盆向秦岭微板块俯冲后随秦岭与扬子两陆块的碰撞,秦岭海相沉积在中生代早期退缩到南秦岭,主要集中在西秦岭一带。三叠纪后,由于陆内俯冲造山持续作用,形成了与造山带平行或垂直的中新生代断陷盆地及中新生代陆相火山岩,这些事实说明西秦岭在陆内造山阶段构造活动依然很活跃,有多期构造-热事件和大规模成矿作用的发生(姚书振等,2002)。

2 矿床地质特征岗岔矿区主要出露二叠系和三叠系地层,即下伏二叠系的一套浅变质砂板岩夹碳质板岩组合,其上不整合覆盖三叠系安山质火山碎屑岩(主要为凝灰岩和含角砾凝灰岩)和安山岩组合,呈典型的“二元结构”。第四系冲洪积层(Qh)分布于洼地及河谷地带,矿区西南部出露少量花岗闪长岩(图 2)。矿区断裂构造发育,走向以北北西方向为主,且金矿脉产出明显受控于断裂构造(图 2),其中F1、F2、F3、F4和F6分别控制了Au1、Au2、Au3、Au4和Au5号金矿脉。矿区内花岗岩岩性为花岗闪长岩,前人(李金春,2015)对其测年,年龄为246 Ma。该侵入体呈灰白色、浅灰色,中细粒半自形粒状结构或斑状结构,块状构造。矿物粒度0.2~1.5 mm,矿物成分有斜长石(40%~60%)、钾长石(10%~20%)、石英(20%~30%)、角闪石(5%~10%)、黑云母(2%~5%)等。斜长石呈板状或板柱状,具钠长石双晶,有时具环带构造;角闪石呈柱状,为普通角闪石。岩石具轻微的绢云母化、绿泥石化。

|

1-第四系冲洪积层(Qh);2-下二叠统大观山组(P1dg);3-下三叠统隆务河组(T1l);4-印支期岩体;5-金矿脉及编号;6-断层 图 2 甘肃岗岔矿区地质简图 Figure 2 Geological map of the Gangcha gold deposit, Gansu Province |

岗岔金矿床目前圈出5条含矿构造破碎带(图 2),金矿体主要呈脉状、似脉状、透镜状和串珠状。Au3号矿脉是矿区主要的金矿脉,该矿脉明显受构造控制,倾向260°~270°,倾角50°~70°。主要赋矿围岩为凝灰岩,其埋藏较深、剥蚀较浅。矿体规模较大,地面走向延伸超过1 km,厚度为0.83~8.04 m,平均厚度约为2.91 m,厚度变化系数为242.23%,矿石平均品位Au=2.99×10-6,Ag=8.64×10-6。

Au3号金矿脉矿石结构有自形-半自形晶粒结构、他形晶粒状结构、碎裂结构、假像结构、包含结构、固溶体分离结构、压碎结构等。矿石构造主要为浸染状、细脉状、网脉状构造等。矿石组分较复杂,矿石矿物中氧化物主要有赤铁矿、褐铁矿;硫化物以黄铁矿为主,少量毒砂、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等。脉石矿物有石英、方解石、角闪石、斜长石、及少量黑云母、绿帘石和绿泥石等;金在氧化矿石中呈显微可见金(1~4 μm),原生矿石中主要以“不可见金”形式存在。

3 稳定同位素地球化学特征 3.1 硫、铅同位素S同位素示踪通常作为追踪成矿物质来源的重要方法(陕亮等,2009)。前人研究表明(Ohmoto,1972),矿石中硫化物的S同位素组成与成矿流体中的S同位素组成基本一致。Pb同位素组成是示踪成矿物质来源最直接、最有效的方法之一(张乾等,2000)。黄铁矿是岗岔金矿床中最主要的载金矿物,故对矿床中黄铁矿等金属硫化物进行S、Pb同位素测定。

3.1.1 样品采集与测试本次用于S同位素测试的黄铁矿4件,采自矿区钻孔及平硐工程的Au3号金矿脉不同中段,编号分别为TW-2、TW-7-1、TW-7-2、PD2-1-CD1(E)-8。用于Pb同位素测试的样品9件,其中4件为Au3号金矿脉不同中段矿体中的黄铁矿、编号为TW-2、TW-7-1、TW-7-2、PD2-1-CD1(E)-8,5件为赋矿围岩(三叠系隆务河组凝灰岩),编号分别为TW-6-1、TW-6-3、TW-8、TW-12、PD2-1-CD1(E)-1。

S同位素测试在核工业北京地质研究院分析测试中心完成,测试按照DZ/T0184.14-1997 《硫化物中硫同位素组成的测定》标准进行,Delta v plus质谱仪测定,分析精度优于2%。Pb同位素由ISOPROBE-T热电离质谱仪获得,误差以2σ计。μ:初始238U/204 Pb;ω:初始232Th/204 Pb;μ,ω,V1,V2,△β,△γ参数均由Geokit软件计算获得。

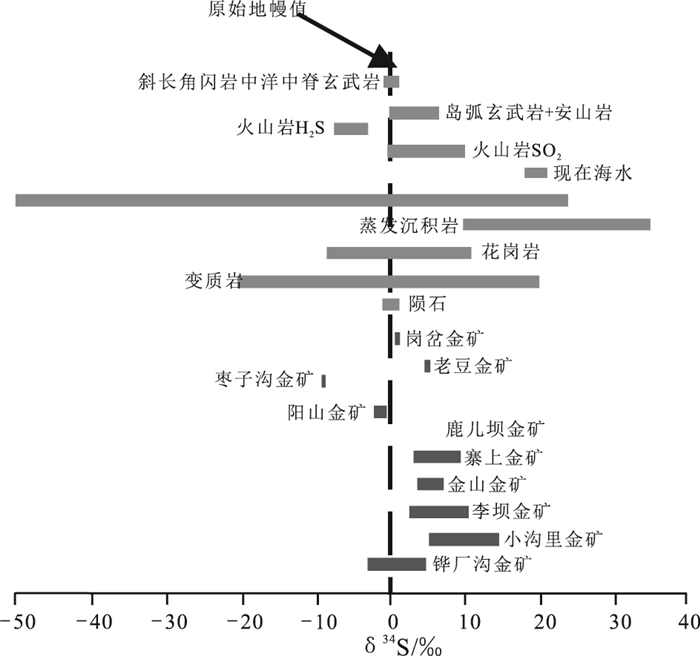

3.1.2 测试结果及成矿物质来源探讨(1)Au3号矿脉4件黄铁矿单矿物同位素测试结果见表 1。从表 1可看出,岗岔金矿床矿体中黄铁矿δ34 S值为0.6‰~1.3‰,均值为0.975‰,极差为0.7‰,变化范围极窄,其硫同位素组成比较稳定,硫源均一。岗岔金矿床硫同位素值与陨石硫和地幔硫(0‰±3‰)非常接近(Chaussidon and Lorand, 1990;Rollison,2000)。与西秦岭地区其他金矿床(表 2)具有明显不同的硫同位素组成,在霍夫斯硫同位素图解上(图 3)可以看出,西秦岭地区的大多数金矿床硫同位素值主要落于花岗岩范围内,说明其硫源主要与岩浆活动有关(肖力等,2009)。岗岔金矿床硫同位素值为0.6‰~1.3‰,因此,岗岔金矿床成矿热液硫源可能来自混有深源硫的混合硫源。

|

|

表 1 岗岔金矿床样品δ34 S测试结果表 Table 1 δ34 S results of samples from the Gangcha gold deposit |

|

|

表 2 西秦岭地区部分金矿床硫同位素组成 Table 2 S isotopic data of some gold deposits in the western Qinling Mountains |

|

图 3 岗岔金床中黄铁矿硫同位素分布图解(底图据霍夫斯,1993) Figure 3 S isotopes of pyrite of the Gangcha gold deposit comparing those of references(modified after Hofstede, 1993) |

(2)本次对岗岔金矿床Au3号脉中4件矿体黄铁矿铅同位素及5件赋矿围岩铅同位素测试结果及相关参数见表 3。

|

|

表 3 岗岔金矿床矿体及围岩黄铁矿样品铅同位素组成及相关参数表 Table 3 Pb isotopic compositions and their relative parameters of pyrite samples from ore bodies and of country rocks of the Gangcha gold deposit |

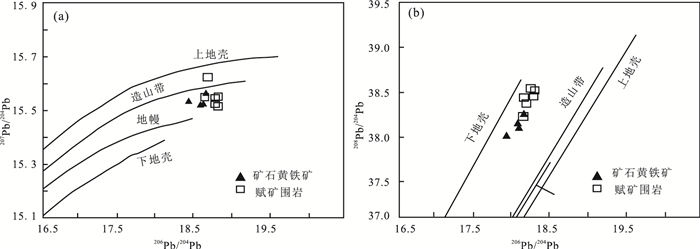

岗岔金矿床Au3号脉中矿体黄铁矿的Pb同位素分析结果表明,其206 Pb/204 Pb值为17.935~18.095,均值为18.032;207 Pb/204 Pb值为15.559~15.584,均值为15.568;208 Pb/204 Pb值为38.093~38.273,均值为38.191。显然,各组比值变化范围较小,Pb同位素组成稳定,说明区内成矿物质来源较为一致。其μ(238U/204Pb)值为9.42~9.47,ω(232Th/204Pb)值为37.15~37.44,说明其来源可能为下地壳或上地幔。赋矿围岩分析结果表明,其206 Pb/204 Pb值为17.987~18.208,均值为18.147;207 Pb/204 Pb值为15.539~15.74,均值为15.567;208 Pb/204 Pb值为38.175~38.478,均值为38.368。μ值为9.39~9.53,ω值为36.81~38.14。矿体中黄铁矿铅同位素各组比值、μ值、ω值与赋矿围岩结果基本一致,说明矿石铅来源与赋矿围岩铅来源具有很好的对应性,二者铅具有相同来源或者矿体成矿物质来自赋矿围岩本身。

将测试结果投点Zartman铅构造环境图上(图 4),矿石、赋矿围岩铅落点主要分为2个区域,一是比较集中落于地幔演化线与造山带演化线之间,靠近造山带演化线一侧(图 4a);二是主要落于下地壳与造山带之间,靠近下地壳一侧(图 4b)。整体看来,矿石铅与赋矿围岩铅落点具有相似性,表明它们的铅源均具有壳幔混合特点,这与前人(肖力等,2009)对西秦岭成矿带中段金多金属矿床铅同位素统计结果相一致。

|

图 4 岗岔金矿床矿石黄铁矿及赋矿围岩中Pb同位素构造模式图(底图据朱炳泉,1998) Figure 4 Pb isotopic compositions of pyrites in ore bodies and of host rocks from the Gangcha gold deposit (base map cited from Zhu Bingquan, 1998) |

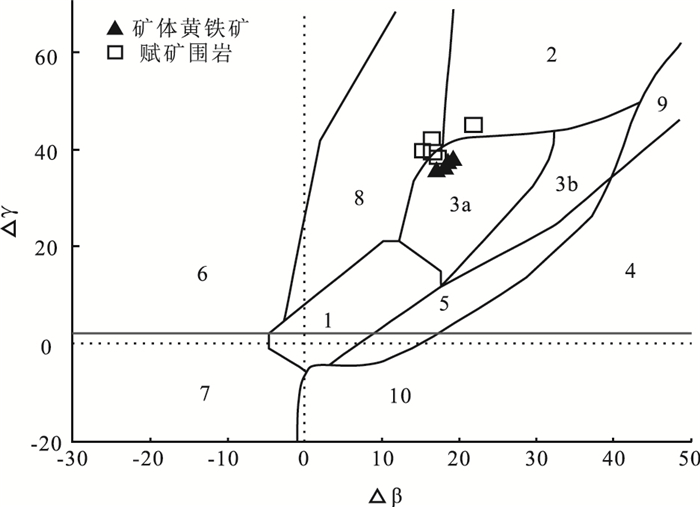

钍铅的变化以及钍铅与铀铅同位素组成的相互关系(即Δβ-Δγ之间变化关系)对于地质过程与物质来源能提供更丰富的信息(朱炳泉,1998)。因此,将该矿区所测铅数据投影在Δβ-Δγ变化范围图解上(图 5),可以看出矿石铅全部落于上地壳与地幔混合的俯冲带的岩浆作用区域,说明矿石铅来源为壳幔混合源,且受岩浆作用明显;赋矿围岩铅主要落在上地壳与地幔混合之俯冲带和造山带的分界线上,部分落在造山带、岩浆作用区域。综上所述,岗岔金矿床矿体与赋矿围岩(凝灰岩)有着相同的铅来源,均为壳幔混合源,且受造山作用、岩浆作用影响较为明显。

|

1-地幔源铅;2-上地壳源铅;3-上地壳与地幔混合的俯冲铅(3a,岩浆作用;3b,沉积作用);4-化学沉积型铅;5-海底热水作用铅;6-中深变质作用铅;7-深变质下地壳铅;8-造山带铅;9-古老页岩上地壳铅;10-蜕变质铅 图 5 铅同位素的Δβ-Δγ成因分类图解 Figure 5 The Δβ-Δγdiagram of Pb isotopes |

用于测定H、O同位素组成测试的5个石英样品采自岗岔金矿床钻孔及矿区地表,样品编号为ZK07-6-518、ZK07-6-598、ZK07-6-626、ZK23-5-282、T143。测试工作在核工业北京地质研究院稳定同位素实验室完成,分析仪器为MAT-235质谱仪。对硅酸盐样品的O同位素分析采用传统的BrF5分析方法,BrF5与含氧矿物在真空和高温条件下反应提取矿物氧,并与灼热电阻石墨棒燃烧转化成CO2气体,分析精度优于0.2‰,相对于标准为V-SMOW。选取40~60目的纯净石英样品,在150℃低温下真空去气4 h以上,以彻底除去表面吸附水和次生包裹体水,然后在400℃高温下爆裂取水,并与金属锌反应生成H2,分析精度好于±2‰,相对标准为V-SMOW。

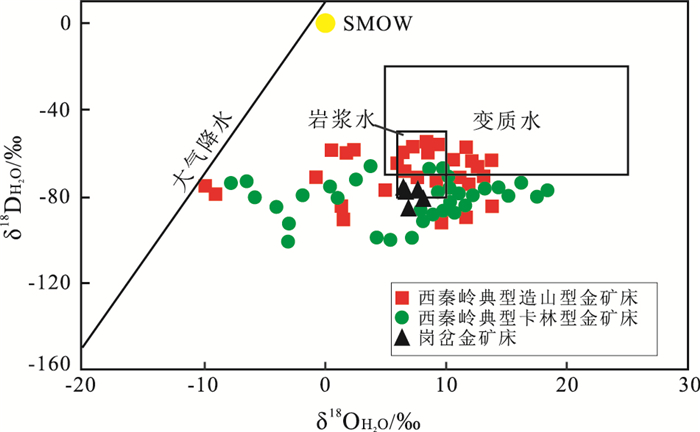

3.2.2 测试结果及成矿物质来源探讨5件石英H、O同位素测试结果见表 4。表 4中的δ18 OH2O为计算值,石英和水之间氧同位素分馏方程:1000lnαQ-H2O=3.38×106/t2-3.4计算得出(Zhang,1989)。从表 4可以看出,岗岔金矿床的H、O同位素数据相差不大,其中δDH2O值变化范围为-88.6‰~-76.7‰,均值为-80.92‰;δ18 OH2O值变化范围为6.53‰~8.63‰,均值为7.46‰。由δ18 OH2O-δDH2O同模式图上(图 6)可见,岗岔金矿床区成矿流体的H、O同位素投影点主要落在标准的岩浆水区域内,部分点向岩浆水区域下部漂移。而西秦岭成矿带上其他典型造山型金矿床,如李坝(冯建忠等,2003;温志亮等,2008)、八卦庙(冯建忠等,2004)、马鞍桥(朱赖民等,2009)、小沟里(冯建忠等, 2002, 2004)、丝毛岭(李霞等,2010)和卡林型金矿床,大水(韩春明等,2004)、拉尔玛(刘家军等,2000)、寨上(于岚,2004)、枣子沟(曹晓峰等,2012)、阳山(罗锡明等,2004;李晶等,2008;杨贵才和齐金忠,2008)、夏家店(高菊生等,2006)、干河坝(任小华等,2007)、煎茶岭(任小华,2008)、丘陵(张复新等,2000)的H、O同位素值与卡林型金矿床的相近(图 6)。西秦岭典型造山型金矿床的δDH2O值相对于卡林型金矿分布要偏重一些,有从岩浆水和变质水向大气降水的演化趋势。毛景文等(2005)据现有成矿年代学数据,认为这2类型金矿床几乎同时形成,均为后碰撞造山过程中热系统的产物。本次研究的结果表明,岗岔金矿床成矿热液流体主要为岩浆水并混有少量大气降水,相对于区域典型矿床,该矿床与岩浆活动关系较为密切。

|

|

表 4 岗岔金矿床石英脉中流体包裹体的氢、氧同位素组成 Table 4 δD and δ18 O values of inclusion fluids in quarzt veins from the Gangcha gold deposit |

|

图 6 岗岔金矿床与典型金矿床δD-δ18 O图解 Figure 6 Plot of δD values vs. δ18 O values of the fluids of the Gangcha gold deposit and other respective gold deposits in the western Qinling Mountains |

岗岔金矿床δ34 S值为0.6‰~1.3‰,均值为0.975‰,接近0,指示硫源可能混有深源硫。δ34 S值变化幅度较小,说明成矿流体中硫组成稳定不变,较为均一。矿体黄铁矿铅同位素比值、μ值、ω值与赋矿围岩(凝灰岩)结果基本一致,2种铅具有内在的成因联系,均来自于壳幔混合源区,且受造山作用、岩浆作用影响较为明显。石英的H、O同位素指示成矿流体主要为岩浆流体,部分样品有向岩浆区域下部漂移的趋势,也说明成矿流体中混入有大气降水。与西秦岭典型造山型金矿床、卡林型金矿床对比,岗岔金矿床与岩浆活动关系更加密切。

岗岔金矿床属于浅成中低温热液矿床,成矿年龄为225 Ma,火山岩成岩年龄为239~245 Ma,与德乌鲁岩体年龄较为一致。岗岔金矿床成矿模式:早中三叠世的印支运动,使秦岭微板块向北俯冲碰撞,隆升成陆。伴随陆内造山活动,俯冲板块发生断离,强烈的断裂构造活动造成软流圈物质上涌,幔源岩浆注入下地壳底部,使壳源物质发生部分熔融。晚三叠世,早期加厚的下地壳发生拆沉作用,形成印支晚期的岩浆活动。强烈的岩浆活动使成矿热液、成矿物质沿着深部大断裂运移并对围岩进行萃取逐渐富集,在有利的成矿条件、成矿部位富集叠加成矿,致使岗岔金矿床形成。

5 结论(1)矿床的成矿硫源可能为混有深源硫(幔源硫)的混合硫源,这与西秦岭地区大多数金矿床硫源明显不同,暗示成矿流体来源较深。

(2)矿体黄铁矿、赋矿围岩的Pb同位素分析结果表明,二者具有近似的铅同位素组成,表明其具有共同的来源,并均为壳幔混合来源,且受造山作用与岩浆作用影响较为明显。

(3)S、Pb同位素组成共同指示成矿物质来源与深部岩浆(壳幔混合来源)上侵有关,这类岩浆可能为上地壳拆沉形成的。

(4)岗岔金矿床成矿热液流体主要为岩浆水,且混有少量大气降水,反映本区金矿床与岩浆活动关系较为密切。

| [] | Chaussidon M, Lorand J P. 1990. Sulphur isotope composition of orogenic spinel lherzolite massifs from Ariege (North-Eastern Pyrenees, France): An ion microprobe study. Geochimica et Cosmochimica Acta , 54 (10) : 2835–2846. DOI:10.1016/0016-7037(90)90018-G |

| [] | Dong Y P, Zhang G W, Neubauer F, Liu X M, Genser J, Hauzenberger C. 2011. Tectonic evolution of the Qinling orogen, China: Review and synthesis. Journal of Asian Earth Sciences , 41 (3) : 213–237. DOI:10.1016/j.jseaes.2011.03.002 |

| [] | Ohmoto H. 1972. Systematics of sulfur and carbon isotopes in hydrothermal ore deposits. Economic Geology , 67 (5) : 551–578. DOI:10.2113/gsecongeo.67.5.551 |

| [] | Rollison H R. 2000.岩石地球化学.杨学明, 杨晓勇, 陈双喜, 译.合肥:中国科学技术大学出版社, 235-242 |

| [] | White D E. 1974. Diverse origins of hydrothermal ore fluids. Economic Geology , 69 (6) : 954–972. DOI:10.2113/gsecongeo.69.6.954 |

| [] | Zhang L G. 1989. Lead isotopic compositions of feldspars and ores and their geologic significance. Chinese Journal of Geochemistry , 8 (1) : 25–36. DOI:10.1007/BF02842212 |

| [] | 曹晓峰, SanogoM L S, 吕新彪, 何谋春, 陈超, 朱江, 唐然坤, 刘智, 张彬. 2012. 甘肃枣子沟金矿床成矿过程分析--来自矿床地质特征、金的赋存状态及稳定同位素证据. 吉林大学学报(地球科学版) , 42 (4) : 1039–1054. |

| [] | 陈耀宇, 代文军. 2012. 枣子沟金矿地质特征及成矿模式探讨. 新疆地质 , 30 (1) : 90–94. |

| [] | 冯建忠, 汪东波, 邵世才, 王学明, 林国芳. 2002. 西秦岭小沟里石英脉型金矿床成矿地质特征及成因. 矿床地质 , 21 (2) : 159–167. |

| [] | 冯建忠, 汪东波, 王学明, 邵世才. 2004. 西秦岭3个典型金矿床稳定同位素地球化学特征. 中国地质 , 31 (1) : 78–84. |

| [] | 冯建忠, 汪东波, 王学明, 邵世才, 林国芳, 史建军. 2003. 甘肃礼县李坝大型金矿床成矿地质特征及成因. 矿床地质 , 22 (3) : 257–263. |

| [] | 高菊生, 王瑞廷, 张复新, 齐亚林, 梁小勇. 2006. 南秦岭下寒武系黑色岩系中夏家店金矿床地质地球化学特征. 中国地质 , 33 (6) : 1371–1378. |

| [] | 韩春明, 袁万明, 于福生, 汤云晖, 保增宽. 2004. 甘肃省玛曲县大水金矿床地球化学特征. 地球学报 , 25 (2) : 127–132. |

| [] | 何大伦. 1995. 陕西省略阳县铧厂沟细碧岩浆热液金矿床及地幔射气成矿机制. 四川地质学报 , 15 (4) : 295–303. |

| [] | 霍夫斯. 1993.稳定同位素地球化学.丁悌平, 译.北京:中国科学技术大学出版社, 235-242 |

| [] | 李晶, 陈衍景, 李强之, 毛世东, 秦艳, 郭俊华, 南争路, 杨荣生. 2008. 甘肃阳山金矿碳氢氧同位素与成矿流体来源. 岩石学报 , 24 (4) : 817–826. |

| [] | 李霞, 王义天, 王瑞廷, 李建华, 王长安, 汶博, 王胜利. 2010. 西秦岭凤太矿集区丝毛岭金矿床地球化学特征. 岩石学报 , 26 (3) : 717–728. |

| [] | 廖延福, 李鹏飞, 牟银才, 贾三石. 2009. 甘肃寨上金矿床地质特征与成因分析. 有色矿冶 , 25 (1) : 5–8. |

| [] | 刘家军, 郑明华, 刘建明, 周德安. 2000. 西秦岭寒武系金矿床中硫同位素组成及其地质意义. 长春科技大学学报 , 30 (2) : 150–156. |

| [] | 路彦明, 李汉光, 陈勇敢, 张国利, 张玉杰, 李振华. 2006. 甘肃岷县寨上金矿地质地球化学特征及成因. 地质与勘探 , 42 (4) : 25–31. |

| [] | 骆必继, 张宏飞, 肖尊奇. 2012. 西秦岭印支早期美武岩体的岩石成因及其构造意义. 地学前缘 , 19 (3) : 199–213. |

| [] | 罗锡明, 齐金忠, 袁士松, 李志宏. 2004. 甘肃阳山金矿床微量元素及稳定同位素的地球化学研究. 现代地质 , 18 (2) : 203–209. |

| [] | 吕新彪, 曹晓峰, SanogoM L S, 何谋春, 李亮, 张彬. 2009. 枣子沟金矿地质特征、控矿构造及物质来源探讨. 矿物学报 , S1 : 447–448. |

| [] | 毛景文, 李厚明, 王义天, 张长青, 王瑞廷. 2005. 地幔流体参与胶东金矿成矿作用的氢氧碳硫同位素证据. 地质学报 , 79 (6) : 839–857. |

| [] | 齐金忠, 杨贵才, 李莉, 范永香, 刘伟. 2006. 甘肃省阳山金矿床稳定同位素地球化学和成矿年代学及矿床成因. 中国地质 , 33 (6) : 1345–1353. |

| [] | 任小华, 金文洪, 王瑞廷, 侯俊富, 钱壮志, 刘莉霞. 2007. 南秦岭略阳干河坝金矿床地质地球化学特征. 中国地质 , 34 (5) : 878–886. |

| [] | 任小华. 2008.陕西勉略宁地区金属矿床成矿作用与找矿靶区预测研究.博士学位论文.西安:长安大学 http://www.oalib.com/references/19186985 |

| [] | 陕亮, 郑有业, 许荣科, 曹亮, 张雨莲, 连永牢, 李闫华. 2009. 硫同位素示踪与热液成矿作用研究. 地质与资源 , 18 (3) : 197–203. |

| [] | 孙树浩, 文国林. 1993. 微细浸染型联合村式金矿的地质和地球化学特征. 地质找矿论丛 , 8 (4) : 9–22. |

| [] | 王峰. 2004. 甘肃老豆村金矿成矿地质条件及形成机理浅析. 甘肃冶金 , 26 (2) : 16–18. |

| [] | 温志亮, 郭周平, 杨鹏飞, 吴金刚. 2008. 西秦岭李坝式金矿床地球化学特征及找矿方向研究. 地质与勘探 , 44 (6) : 1–7. |

| [] | 肖力, 赵玉锁, 张文钊, 邹依林, 潘爱军, 韩先菊, 崔龙, 张峰, 张勇. 2009. 西秦岭成矿带中东段金(铅锌)多金属矿成矿规律及资源潜力评价. 北京: 地质出版社 . |

| [] | 杨秉进, 陈平. 2004. 甘肃礼县金山金矿床成矿地质特征及成因探讨. 甘肃冶金 , 26 (2) : 19–22. |

| [] | 杨贵才, 齐金忠. 2008. 甘肃省文县阳山金矿床地质特征及成矿物质来源. 黄金科学技术 , 16 (4) : 20–24. |

| [] | 姚书振, 丁振举, 周宗贵, 陈守余. 2002. 秦岭造山带金属成矿系统. 地球科学-中国地质大学学报 , 27 (5) : 599–604. |

| [] | 于岚. 2004.甘肃岷县寨上金矿床地质地球化学特征与成因探讨.硕士学位论文.西安:西北大学 |

| [] | 张复新, 陈衍景, 李超, 张静, 马建秦, 李欣. 2000. 金龙山-丘岭金矿床地质地球化学特征及成因:秦岭式卡林型金矿成矿动力学机制. 中国科学(D辑) , 30 (增刊) : 73–81. |

| [] | 张乾, 潘家永, 邵树勋. 2000. 中国某些金属矿床矿石铅来源的铅同位素诠释. 地球化学 , 29 (3) : 231–238. |

| [] | 张姚代, 王争鸣, 董新. 2001. 岩体与金矿的关系--以李坝式金矿为例. 甘肃地质学报 , 10 (2) : 52–65. |

| [] | 周会武, 王伟, 张发荣. 2003. 甘肃夏河--合作地区金矿特征及找矿思路. 甘肃地质学报 , 12 (1) : 63–69. |

| [] | 周俊烈, 随风春, 张世新. 2010. 甘肃省合作市德乌鲁岩体及外围金多金属成矿区成矿地质特征. 地质与勘探 , 46 (5) : 779–787. |

| [] | 朱炳泉. 1998. 地球科学中同位素体系理论与应用-兼论中国大陆壳幔演化. 北京: 科学出版社 . |

| [] | 朱赖民, 张国伟, 刘家军, 姚安平, 杨涛, 王飞, 李犇, 郭波. 2009. 西秦岭--松潘构造结中的卡林型-类卡林型金矿床:成矿构造背景、存在问题和研究趋势. 矿物学报 (增刊) : 201–204. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35