21世纪以来,中国叠合盆地深部油气勘探不断取得突破,4500 m直至6000 m以下都发现了一系列大型油气藏(金之钧,2005;贾承造等,2008;邹才能等,2014;刘树根等,2008)。世界范围内深部油气勘探也成为重要领域,因此关于盆地深部流体及其与油气成藏关系的研究备受重视。特别是“热液白云岩”的提出,为深部储集层发育提供了新机制,进一步推动了深部热流体的研究(Hurley and Budros, 1990;Davies and Smith, 2006)。

关于盆地中深部流体的成因来源研究,是一个难度较大的课题。有些流体的来源清楚,但很多情况下对流体成因来源的认识存在分歧,主要原因是判识标志不清晰,而且往往存在不同来源流体的混合(如深部与浅部流体的混合),更为成因判识增加了难度。但是,如果流体来源不清,则流体的作用机制就很难建立。因此,流体来源与成因的研究是不能忽略的重要环节。根据近20年来的研究资料,本文将深部流体的来源大致可以划分为3种情况:一是形成于盆地深层及源于结晶基地的流体,总体在刚性地壳范围内,因此称之为壳源流体;二是与成烃作用相关的热流体,其成因包括深埋情况下的原油裂解和TSR(热硫酸盐还原反应)形成的相关流体等,称之为烃源热流体。尽管也发生在地壳范围内,但是由于其特定的性质,因而单独讨论;三是直接来自于地幔的流体,即为幔源流体。本文结合近年来的研究实例,对这3类热流体的作用特点、来源及判识标志进行简要总结和讨论,期望为盆地深部流体的深入研究提供一定借鉴和启发。

1 壳源热流体作用特征及判识指标盆地中的壳源流体大部分来源于盆地深部的古老地层,部分源于结晶基地,常常出现混合现象。有些壳源流体活动与特定的火山-岩浆事件相关,是盆地深处受到岩浆热作用而引发的热流体活动。如中西部盆地内大部分深层热流体活动与二叠纪峨眉山地幔柱活动相关。但是,也有一些深层流体与火山-岩浆热事件的关系并不明显,仅仅是断裂将更深处的热流体引导至较浅部位而已。因此,壳源热流体的成因与性质比较复杂,也就很难用一个模式来限定。本文以塔里木盆地深层流体的活动特征为例进行归纳分析。

1.1 塔里木盆地壳源热流体作用特征塔里木盆地寒武系-奥陶系碳酸盐岩受到了显著的热流体蚀改造作用,发育丰富的溶蚀孔隙,成为油气成藏的重要储集空间,形成似层状、透镜状或树枝状储集体(王嗣敏等,2004;吕修祥等,2005;朱毅秀等,2005;金之钧等,2006;钱一雄等,2006;朱东亚等,2008;赵文智等,2014)。根据储集体成分特点,可以分为以下3种类型。

1.1.1 碳酸盐岩的萤石化及相关储集层塔里木盆地大规模的萤石充填作用见于塔中45井的中-上奥陶统碳酸盐岩中。从6077.00~6150.00 m,岩性主要是灰色的粒屑灰岩和白色、浅黄色以及淡紫色的萤石。其中在6093.50~6107.50 m之间是一层厚约14 m、几乎连续发育的萤石层,在其上下粒屑灰岩层中也发育若干厚度不等的萤石脉。Jin等(2006)研究表明,萤石是深部流体对碳酸盐岩的交代作用形成的,其流体包裹体均一温度为260~310℃。在萤石形成的同时,深部流体也通过溶蚀作用形成大量的溶蚀孔隙,构成了塔中45油藏的重要储集空间。据张兴阳等(2007)报道,塔中地区塔中1井、塔中12井、塔中16和塔中47井的奥陶系碳酸盐岩中,以及巴楚地区三岔口和柯坪西克尔野外露头中都有萤石的发现。塔北地区沙15井在深度为5390.18 m处的下奥陶统白云岩中以及沙110井上奥陶统6256.32 m灰岩中也都有萤石的发现。

塔中45井油藏储集层主要由灰岩和萤石组成。由于萤石的厚度较大、孔隙度较高,所以萤石层构成了塔中45井油藏储集层的重要组成部分。萤石是富氟热流体对方解石的交代形成的。萤石交代方解石之后,即CaCO3被交代为CaF2后,体积会在一定程度上减小,理论计算表明萤石交代方解石后体积能减小33.5%。体积缩减的结果使得萤石中产生大量的晶间孔隙,这些晶间孔隙为流体活动提供了空间,流体活动进而使原生晶间孔隙溶蚀扩大,从而使储集层物性得到进一步的改善。萤石中的原生晶间孔隙、溶蚀孔隙构成萤石层的主要储集空间,大多充填有后期运移加入的原油。

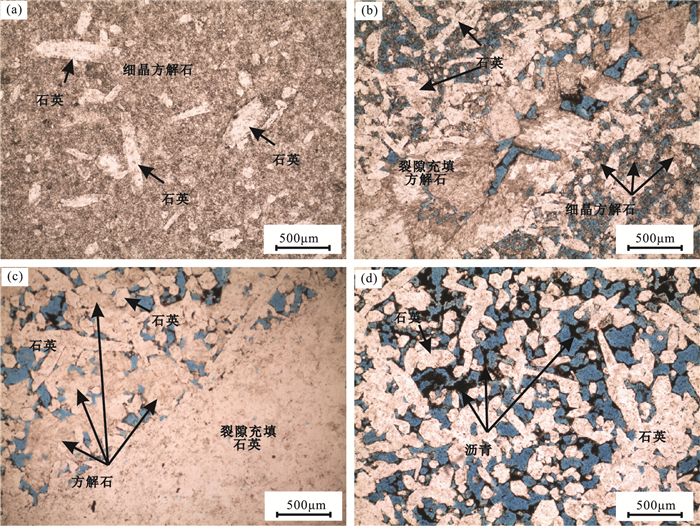

1.1.2 热液硅化岩储集层塔里木盆地顺南4井在奥陶系鹰山组获得天然气产能,日产天然气38×104 m3(云露和曹自成,2014)。储集层遭受了强烈的硅化,可划分为下硅化岩、中部灰岩段和上硅化岩段3个层段。硅化岩矿物组成以含方解石微包体的半自形-自形石英为主、方解石次之以及少量黄铁矿,其储集空间为高角度裂缝、裂缝伴生的孔洞、基质石英晶间孔隙-孔洞。顺南4井奥陶系硅化岩的矿物组成以半自形-自形石英为主、石英含量可达50%~90%以上,且具有方解石微包体,方解石次之以及少量黄铁矿。硅化岩储集空间为高角度裂缝与伴生孔洞、基质石英晶间孔隙-孔洞,其孔隙度达3%~20.5%,且呈非均质性特征(图 1)

|

(a)细晶灰岩,自形石英明显较球粒灰岩的自形石英要大得多,强烈的重结晶作用导致基质细晶方解石的形成。6669.20 m,单偏光;(b)高孔隙硅化岩,在自形-半自形石英晶间具有大量的孔隙(蓝色环氧树脂),中间45度方向发育裂缝,自形方解石充填。6670.05 m,单偏光;(c)硅化岩,自形石英晶间发育大量孔隙与自形的方解石、黑色沥青。6669.05 m,单偏光;(d)高孔隙硅化岩,自形-半自形石英晶间以孔隙为主,部分沥青分布,6670.48 m,单偏光 图 1 塔中地区顺南4井硅化岩段显微岩石学特征及孔隙发育情况 Figure 1 Microscopic petrology and pore characteristics of silicified segment of Shunnan 4 well in the Tazhong area |

硅化岩中石英的δ30 SiV-NBS28值为2.1‰~2.7‰、δ18 OV-SMOW值为16.5‰~23.5‰;自形方解石、巨晶方解石的δ13 CV-PDB值分别为-2.01‰(N=10)和-2.17‰(N=3),δ18 OV-PDB值分别为-10.56‰(N=10)和-10.3‰(N=3),与围岩相比其δ18 OV-PDB值明显偏轻。次生方解石的87 Sr/86 Sr值为0.70955(N=8),较围岩明显富集放射性成因87 Sr。流体包裹体测温显示硅化岩的形成温度大致为150~190℃,呈高温低盐度与低温高盐度的流体演化特征。

硅化岩储集层发育的特征与加拿大西加盆地Parkland气田燧石岩储集层明显不同(Packard et al., 2001),但具有相似的流体性质与来源。来源于盆地深部的富硅热液流体呈现对白云石临界饱和而对方解石强烈不饱和的弱酸性特点。沿北东向走滑断层自下而上侵入过程中,流体发生了沸腾效应,同时溶解围岩并沉淀石英,在此过程释放了大量CO2气体,造成物质损失,并形成储集空间。走滑断裂带的张扭部位有利于富硅热液流体活动,是形成硅化岩储集层的有利部位。

1.1.3 热流体改造型白云岩储集层塔里木盆地深层下古生界下奥陶统至寒武系广范发育白云岩,已有不少钻井陆续揭示下古生界的白云岩,不但发现有白云岩储集层,而且还见有一定的油气显示,如XH1、XH2、DG1、中4井、塔参1井、和4井、方1井、同1井、和田1井、中深1井、塔深1井等。特别是在2006年7月完钻的最深的一口钻井,位于塔北隆起上的塔深1井,钻深8408 m,是世界最深钻井之一。从6884 m开始,揭示了1524 m厚的上寒武统丘里塔格组白云岩,并在7~8 km深处发现了多层段的优质白云岩储集层,在中途测试中获得了少量的天然气。这些钻井结果不但为进一步研究深层白云岩储集层提供了必要资料,而且还揭示了塔里木盆地深层白云岩中广阔的油气勘探前景。

详细的岩石学、矿物学和地球化学研究结果表明,下古生界深层白云岩经历了深部热液的溶蚀改造作用(Zhu et al., 2015a)。实验及Duan和Li(2008)热力学理论模型计算结果表明,深部热液流体对碳酸盐岩矿物具有深部溶蚀-浅部充填的规律(Zhu et al., 2015b),因此,在深部向浅部运移过程中对深部碳酸盐岩具有持续溶蚀的能力。在深部热液作用下,深部白云岩储集层具有向深层持续发育的能力,如塔深1井孔隙度测试结果表明从约7000 m至8400 m孔隙度逐渐增加至9.1%。在深层寒武系优质白云岩储集层中,已有钻井如中深1井、中深1C等井,揭示有深部油气藏的存在(Zhang et al., 2015)。

1.2 塔里木盆地壳源热流体作用标志 1.2.1 岩石矿物学特征在热流体溶蚀改造作用过程中,随着温度、压力的变化,以及流体在空间上的迁移,常常在已有储集空间中或裂隙中产生矿物充填作用,常见有方解石、白云石、石英、萤石、重晶石、闪锌矿、绿泥石、黄铁矿等矿物(金之钧等,2006;朱东亚等,2008)。充填的矿物类型主要是由流体所携带的物质成分以及流体-围岩相互作用特征所决定。

在这些矿物中,方解石和白云石是最常见的,在许多裂缝和溶蚀孔洞中都有产出。在塔里木盆地北部奥陶系碳酸盐岩大型古岩溶洞穴中常见被巨晶方解石全部或部分充填,地球化学特征表明巨晶方解石的充填与深部热液活动有一定的关系(朱东亚等,2013)。石英常呈晶簇状充填于裂缝或孔洞中,局部也表现为硅化交代作用。其他的矿物,如萤石、闪锌矿等,多在局部部位零星产出。

深部热流体活动形成的这些矿物通常都会以2种或多种矿物组合的形式出现,如在塔北的沙15井可以见到石英、白云石和萤石组合产出,在塔中45井可以见到方解石、萤石、石英组合产出,在塔中12井可以见到闪锌矿、黄铁矿和绿泥石的组合产出。这些矿物中的一种或几种同时出现可以作为深部流体作用的判识标志。

1.2.2 流体包裹体特征作为深部来源的热液流体,运移至浅部地层中时,通常比所至地层的温度高,一般至少高5~10℃(Davies and Smith, 2006),大多数高出几十度。深部碳酸盐岩地层中的方解石、白云石、石英等常具有高于地层的流体包裹体均一温度和较高的盐度。

在塔里木盆地塔北地区奥陶系碳酸盐岩中,多数方解石胶结物的流体包裹体均一温度为66.6~105.8℃,与地层温度基本一致,表明为地层流体成因。但在T737和T740井中,部分方解石样品具有较高的流体包裹体均一温度,平均温度分别为158.1℃和144.2℃,高于地层埋藏温度,并且这2个样品也具有相对较高的盐度,其中T740井样品平均盐度为16.8% NaCleqv,表明为深部热液流体成因。与塔北相比,塔中地区奥陶系方解石样品普遍具有较高的流体包裹体均一温度和盐度,其均一温度为139.2~180.8℃,高于地层埋藏温度,盐度为13.2%~18.9% NaCleqv,表明为深部热液流体成因。塔中和塔北地区流体包裹体特征对比表明,塔中地区经历了较强的热液流体改造,而塔北地区热液流体活动较弱。

1.2.3 地球化学特征受深部热液作用影响而形成的常见的热液矿物(如方解石、白云石、石英等)通常带有深层热流体的地球化学特征,即具有显著偏轻的氧同位素组成,较高的放射性成因87 Sr含量,较高的Fe、Mn等元素含量,以及稀土元素中显著的Eu正异常(金之钧等,2006;Zhang et al., 2009;胡文瑄等,2010;朱东亚等,2013;Jacquemyn et al., 2014)。

塔里木盆地塔中地区奥陶系碳酸盐岩中的方解石脉的δ18 OPDB值为-7.9‰~-14.3‰,87 Sr/86 Sr值为0.709049~0.719503,并且具有与灰岩围岩差别明显的稀土元素配分模式及显著的Eu正异常,其δEu值变化范围为1.39~76.03。深层寒武系热液改造白云石中Fe、Mn平均含量分别为3158.1和172.5×10-8,Ba含量可高达4000.3×10-8;δ18 OPDB值为-5.1‰~-10.9‰,87 Sr/86 Sr为0.709361~0.709975。这些特征都可以作为判别深部流体作用的重要依据。

2 烃源热流体成因及同位素特征 2.1 烃源热流体成因与组成烃源热流体是否算作深部流体,目前还没有共识。但是一些研究资料表明,在埋藏很深、温度很高的条件下,烃类与水相互作用可以继续生成有机酸(以羧酸为主)和CO2等酸性气体,对深部储集层的溶蚀改造具有重要意义(Surdam et al., 1985)。另外,在硫酸盐存在情况下,还可以发生硫酸盐热还原反应(TSR),也可形成酸性物质,对储集层改造产生影响。特别是中国叠合盆地往往具有多个构造层,发育多套烃源岩,深部烃源岩形成的酸性流体对邻近储集层(或穿越到上、下部储集层)的改造非常常见,因此,关注盆地深部流体的作用,很难避开烃源热流体这一类型。但以往的研究对此重视不够,因此本文对其进行专门讨论。

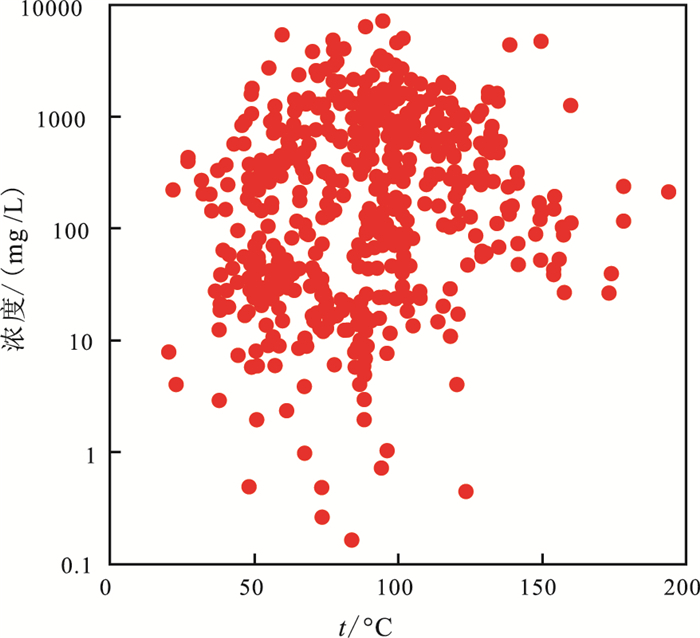

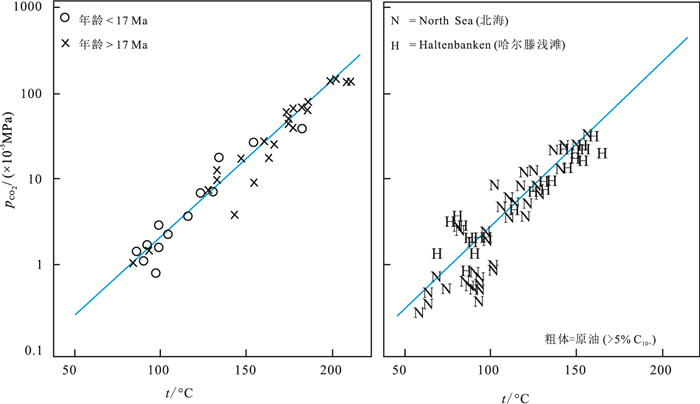

传统的生烃理论认为,烃源岩在热演化过程的早中期可以生成一定数量的有机酸和CO2(Surdam et al., 1984)。但最近的研究发现,在无机矿物和水存在的条件下,有机质演化到很高阶段时(温度超过160℃)同样会产生大量的有机酸和CO2(图 2,Seewald,2003; Pan et al., 2006)。更有意义的是,已经形成的液态烃类,还可以与水发生进一步反应,形成羧酸和CO2。在一些生烃作用仍然活跃的含油气盆地中,CO2含量随着埋藏深度加深、温度升高而增加。如墨西哥湾Wilcox盆地和北海挪威盆地,CO2含量与温度呈显著地正相关关系,在温度50℃至200℃范围内,都有丰富的CO2生成(图 2和图 3)。在Wilcox盆地3048 m以下的深部,CO2含量超过4%(Smith and Ehrenberg, 1989)。

|

图 2 埋藏过程中有机质演化产物及CO2生成量的新模型(据Seewald,2003) Figure 2 A new model showing the evolution of organic matter and its CO2 production in burial process(after Seewald, 2003) |

|

图 3 墨西哥湾Wilcox盆地和挪威盆地CO2含量与温度的关系(据Smith and Ehrenberg,1989) Figure 3 Binary plots of CO2 content versus temperature of the Wilcox Basin in Gulf of Mexico and the Norway Basin(after Smith and Ehrenberg, 1989) |

基于上述认识,含油气盆地中的烃源岩层系(包括沉积有机质和已经形成的烃类)是酸性流体形成的重要来源,特别是在深埋条件下,羧酸和CO2的大量生成,构成了烃源热流体突出的酸性特征,对于储集层改造和油气运移具有非常重要的意义。

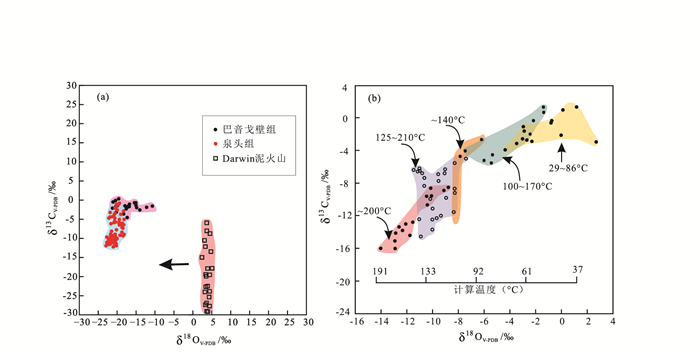

2.2 烃源热流体的判识标志富有机酸和CO2的含烃源热流体进入到储集层之后,往往对碱性矿物(碳酸盐矿物和碱性长石)产生溶解,伴随一些次生矿物形成,并与围岩发生同位素交换,致使新形成的次生矿物和遭受流体作用的围岩的同位素组成发生改变,从而留下烃源热流体作用的痕迹。最显著的是C、O同位素的变化,图 4总结了一些典型地区与烃源热流体相关的C、O同位素组成特点。可以看出,随着埋深增加、温度升高,CO2的δ13 C、δ18 O值为越来越负偏,变化范围可达10‰(图 4a)。与之相关的方解石胶结物或方解石脉的δ13 C、δ18 O值也表现出显著的负偏特征(图 4b)。因此,C、O同位素负偏的次生碳酸盐胶结物或方解石脉是判识烃源热流体的良好标志。

|

(a)不同地区成岩碳酸盐胶结物稳定同位素投点图。其中巴音戈壁组引自Wei等(2015),泉头组引自Xi等(2015),Darwin泥火山数据引自Vanneste等(2012);Bell Canyon组数据引自Dutton(2008);(b)US Gulf Coast沉积岩稳定同位素组成(引自Seewald,2003) 图 4 代表性盆地储集层中碳酸盐矿物C-O同位素及其与温度的关系 Figure 4 The relationship between temperature and C-O isotopic composition of carbonate minerals in reservoir of typical sedimentary basins |

烃源热流体作用于碎屑岩储集层时,由于其中的碳酸盐矿物含量相对较低,所以含烃流体的作用痕迹往往较为明显,例如松辽盆地早白垩世泉头组砂岩储集层中,其方解石胶结物的δ13 C值分布在-13.3‰~-0.9‰,δ18 O值分布在-21.7‰~-12.1‰,这一同位素特征表明,形成这些方解石胶结物的流体主要是由临近泥岩形成的有机来源的含烃热流体(Xi et al., 2015)。当然,很多情况下,碎屑岩储集层或泥岩中都会在成岩早期发育一定量的碳酸盐胶结物,在遭受烃源热流体叠加作用后,其同位素变化不是非常显著,需要仔细对比分析才能够识别。例如,中蒙边境查干凹陷早白垩世巴音戈壁组砂砾岩储集层中发育较多碳酸盐胶结物,通过δ18 O值计算的成岩温度显示,其中早期成岩阶段形成的方解石和铁方解石胶结物δ13 C值介于0.38‰~-4.5‰之间,而晚期成岩阶段形成的白云石和铁白云石胶结物的δ13 C值介于-0.1‰~-2.2‰之间,对比泥岩中碳酸盐矿物的δ13 C值(1.6‰~4.7‰),可以推断形成这些碳酸盐胶结物的流体来源既有有机来源也有溶蚀早期碳酸盐的无机来源,最终的结果是二者的混合(Wei et al., 2015)。

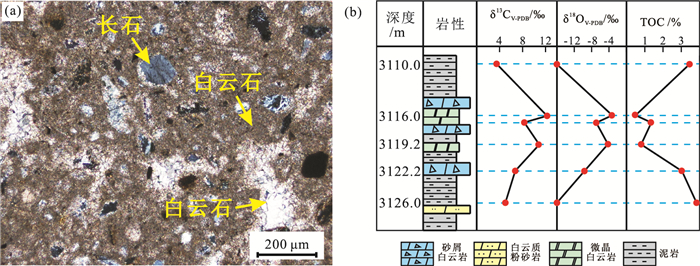

在准噶尔盆地玛湖凹陷百口泉组砂砾岩储集层中,部分残余方解石胶结物的δ13 C值表现出极端偏负现象,最低至-60‰左右,包裹体温度较高,推测热流体与深部二叠系烃源岩有关(相关论文已经投稿)。在准噶尔盆地吉木萨尔凹陷,二叠系芦草沟组致密油层中碳酸盐矿物的同位素变化也很大,特别是发育次生方解石的储集层,δ13 C值可降低4‰~6‰,且有机质含量(TOC)越高,δ13 C值降低幅度越大,显然与有机流体的左右有关(图 5)。最有意义的是,该致密油储集层的主要储集空间均为溶蚀孔隙,在很大程度上与酸性烃源热流体的作用有关。此外,近年来关于TSR的研究,也揭示了与之相关的酸性流体的重要性。因此,对烃源热流体的成因、性质和成藏作用的研究,可能是将来深部流体研究的一个重要方向。

|

(a)泥质云岩遭受热流体改造形成次生方解石;(b)典型层段C、O同位素变化特点 图 5 吉木萨尔凹陷芦草沟组典型层段C、O同位素变化特征 Figure 5 Variation of δ13 C and δ18 O value of typical rock of the Lucaogou Formation in Jimusaer Sag |

与碎屑岩储集层不同的是,碳酸盐储集层本身碳酸盐矿物含量特别高,这导致含烃流体的δ13 C同位素负偏效应被弱化,从全岩同位素值上往往不容易被识别,但已有研究指出这种作用可以对碳酸盐矿物原始同位素造成较大的影响(Pueyo et al., 2011)。

3 幔源(CO2)流体作用特征 3.1 幔源流体特点与判识标志通过对中国东部玄武岩内地幔源包体和巨晶中流体包裹体的研究,揭示了幔源流体组成主要以CO2、CO和H2为主,三者总含量多在90%以上,次要组分有N2、CH4、C2H4、C2H6等气体(金之鈞等,2007)。中国东部新生代裂谷盆地中幔源流体活动强烈,以富CO2流体作用为特征,甚至在有些地区形成了CO2气藏,如江苏黄桥地区、东海盆地丽水凹陷和松辽盆地扶昌德东地区(金之钧等,2002;苏奥等,2014;魏立春等,2009)。

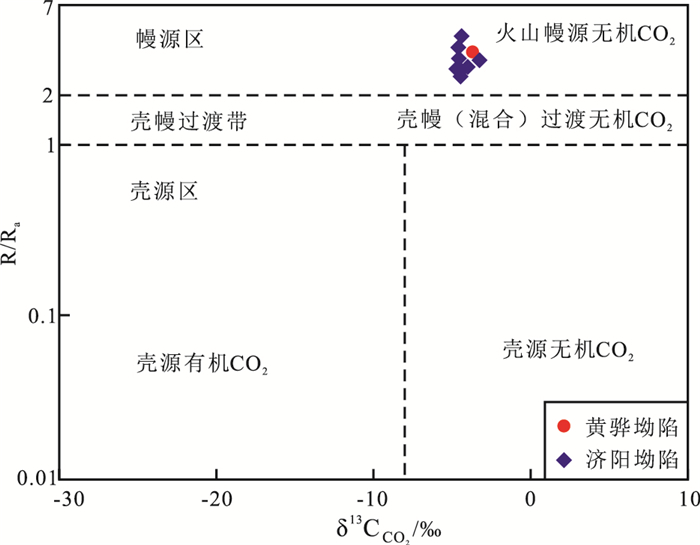

对于幔源流体的判识,经常结合稀有气体同位素特征进行对比分析。对世界范围内有关数据的综合分析表明,幔源流体中CO2/3He值主要在0.3×109~30×109范围内,CH4/3He值变化于105~107,N2/Ar值多低于700,但高于大气值(83.6),N2/3He值为105~106。壳内因大量有机质的存在,其CO2/3He、CH4/3He、N2/Ar及N2/3He值常较地幔高2~4个数量级。戴金星研究团队曾对幔源(无机)CO2和CH4的同位素进行了研究和总结,并结合稀有气体同位素进行了成因分类,是判识流体来源的重要依据(图 6)。

|

图 6 不同成因CO2的碳同位素及氦同位素判识指标(据胡安平等,2009) Figure 6 Carbon and helium isotopic identification index of CO2 from different sources(after Hu Anping et al., 2009) |

在沉积盆地实际研究工作中,对幔源流体的判识是一件难度很大的工作。因为幔源流体进入盆地之后一般都与盆地内的流体发生混合,保存下来的原始记录很少。因此,往往借助一些特征矿物进行间接判断。例如,在幔源无机CO2浓度很高情况下,可以在砂岩储集层中形成片钠铝石等特征矿物(高玉巧和刘立,2007)。

3.2 黄桥地区富CO2流体作用特征及对储集层的影响深部幔源流体的活动带来了新的物质和能量,对沉积盆地中烃源岩热演化和储集层改造都有重要影响(金之鈞等,2007)。以黄桥CO2气田为例,该气田是中国陆上开发利用最大的CO2气田之一,伴生有少量凝析油产出,是CO2和凝析油共生的特殊油气藏。CO2主要以深部幔源成因为主,浅层混有部分热变质成因和少量有机成因CO2(王杰等,2008),原油主要来自上二叠统龙潭组和中二叠统孤峰组的泥质烃源岩(刘光祥等,2014)。CO2在较高的温度下快速成藏,时间晚于油气,并对早期的油气发生局部热蚀变和驱替作用,萃取原油中的轻质组分(黄俨然等,2012)。主要储集层是上二叠统龙潭组砂岩,物性较差且非均质性强。已有学者认为,CO2与凝析油的伴生并非偶然事件,CO2对储集层的改造和油气的聚集可能都具有重要影响。

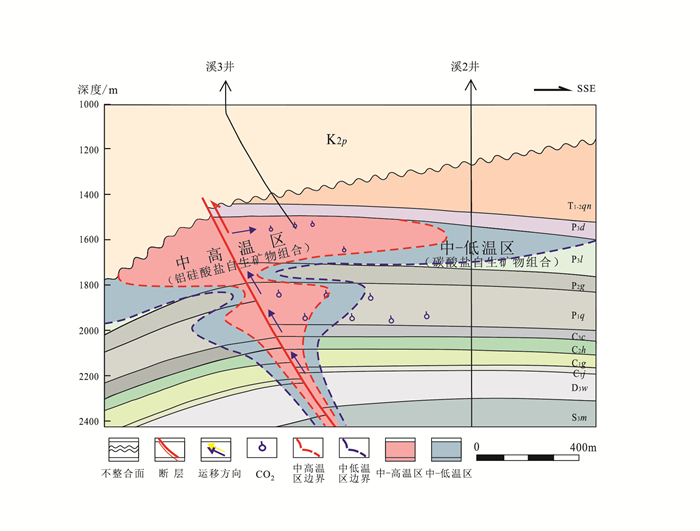

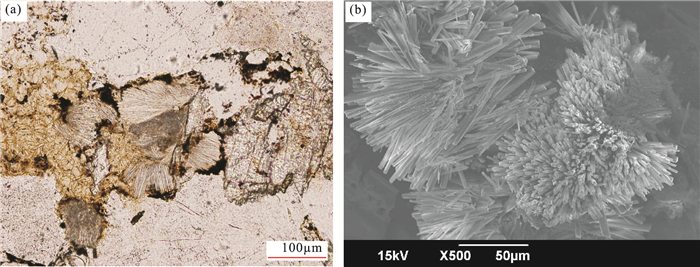

笔者最近的研究工作发现,富CO2流体活动受断裂控制,沿断层进入二叠系龙潭组砂岩储集层,随之发生一系列物理化学反应。在CO2分压较高的地区,即靠近断层的高温区(溪3井区,图 7),流体作用强烈,砂岩中的方解石胶结物溶蚀殆尽,绝大部分钾长石也遭受溶蚀,并产生特殊的次生矿物组合,包括自生石英、片钠铝石、水铝石、菱铁矿和高岭石(图 8a)。其中片钠铝石被认为是高CO2分压条件下的标志性矿物,在溪3井中非常发育,呈放射状、簇状产出(图 8a、8b)。在远离断层的中-低温区域(溪2井区,图 7),幔源CO2流体作用较弱,碱性矿物的溶蚀作用不强,相反,却有不少次生方解石等沉淀,形成了以碳酸盐岩矿物为特征的组合,包括铁白云石,菱铁矿和方解石。

|

图 7 黄桥地区含CO2流体与龙潭组砂岩作用模式图 Figure 7 The cartoon showing the interaction between CO2-rich fluid and sandstone of the Longtan Formation in the Huangqiao area |

|

(a)砂岩溶蚀孔隙中充填片钠铝石(Daw)、高岭石(Kao)和菱铁矿(Cal)次生矿物组合;(b)扫描电镜下片钠铝石的放射状集合体,单体呈细长的柱状 图 8 黄桥气藏溪3井中特殊矿物组合及片钠铝石显微特征 Figure 8 Microscopic photos of special mineral association and dawsonite in Xi 3 well of the Huangqiao gas reservoir |

正是由于幔源CO2流体作用强度不同,造成了溪3井区和溪2井区龙潭组砂岩的储集物性显著差异。其中溪3井中物性相对较好,块样孔隙度9%~13.12%,均值为9.92%,渗透率0.337~815.675×10-3 μm2,均值为128.017×10-3 μm2,属低孔、低-中等渗透率储集层。向南不足1 km的溪2井储集层物性变差,块样孔隙度4.21%~9.152%,均值为6.91%,渗透率为0.055~27.53×10-3 μm2,均值为0.958×10-3 μm2,属于特低孔-低孔、特低渗储集层。含油气性差别更大,溪3井试采获油2.8 t/d,日产CO2 3.76×104 m3,至溪2井基本无油气显示,仅少量CO2显示。

据此提出了与幔源CO2流体作用相关的储集层发育模式(图 7),即与深部流体沟通的断裂带附近(特别是上盘),是储集层发育的有利部位,而离开断裂带部位,储集层发育较差。黄桥地区的储集层研究主要围绕龙潭组砂岩沉积相及其成因作用进行,对幔源CO2流体的影响关注不够,因而对储集层非均质性的原因和机理认识不够。本文提出的模式,不仅对黄桥地区的储集层研究具有指导意义,对于中国东部其他幔源CO2活跃地区的研究工作也具有较好的借鉴意义。

4 结语盆地深部流体是多来源的,既有直接来自地幔的超临界热流体(主要组分为CO2),也有在深部高热流背景下(甚至伴随着火山-岩浆作用)在盆地深层乃至盆地基底引发的壳源热流体的上涌-越流活动,以及与烃源岩及其相关产物热演化密切联系的酸性流体(富含有机酸和CO2,甚至H2S等)。所有这些流体在盆地形成演化的不同阶段都有可能产生并发生作用,对油气生成、运移、储集乃至保存都或多或少产生影响,因此是不可忽视的重要因素。

含油气盆地中深部流体的主要作用表现在对储集层的溶蚀改造,主要表现为2种形式:一是通过直接溶蚀作用产生溶蚀孔隙,包括对方解石等碳酸盐胶结物和钾长石等碱性长石的溶蚀,二是通过交代作用产生剩余孔隙,包括碳酸盐岩的萤石化和硅化等,以及前人研究较多的热液白云石化作用。此外,热流体活动对于油气运移和聚集也具有重要意义,特别是幔源超临界CO2流体的参与,对于中国东部部分地区油气成藏产生了积极作用。

对深部流体成因来源的判识,必须开展综合性研究工作,包括构造背景与演化历程的分析,特殊自生矿物组合的鉴定,流体包裹体的研究,以及元素及同位素地球化学的测试分析等。本文总结了深部流体作用的部分特征性矿物组合,包括萤石、片钠铝石和自生石英等,以及C、O同位素和Sr同位素特征等,仅具有借鉴意义。因为不同的盆地具有不同的构造背景和地质条件,深部流体的特点和作用方式也各不相同,因此,对盆地深部流体的研究绝不是简单的重复和对比,而是一项具有挑战性和创新性的工作。

| [] | Davies G R, Smith L B Jr. 2006. Structurally controlled hydrothermal dolomite reservoir facies: An overview. AAPG Bulletin , 90 (11) : 1641–1690. DOI:10.1306/05220605164 |

| [] | Duan Z H, Li D D. 2008. Coupled phase and aqueous species equilibrium of the H2O-CO2-NaCl-CaCO3 system from 0 to 250℃, 1 to 1000 bar with NaCl concentrations up to saturation of halite. Geochimica et Cosmochimica Acta , 72 (20) : 5128–5145. DOI:10.1016/j.gca.2008.07.025 |

| [] | Dutton S P. 2008. Calcite cement in Permian deep-water sandstones, Delaware Basin, west Texas: Origin, distribution, and effect on reservoir properties. AAPG Bulletin , 92 (6) : 765–787. DOI:10.1306/01280807107 |

| [] | Hurley N F, Budros R. 1990. Albion-scipio and stony point fields-USA Michigan Basin. Albion-scipio and stony point fields-USA Michigan Basin. In: Beaumont E A, Foster N H, eds. Stratigraphic Traps 1, AAPG Treatise of Petroleum Geology, Atlas of Oil and Gas Fields. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists: 1 -38. |

| [] | Jacquemyn C, Desouky H E, Hunt D, Casini G, Swennen R. 2014. Dolomitization of the latemar platform: Fluid flow and dolomite evolution. Marine and Petroleum Geology , 55 : 43–67. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2014.01.017 |

| [] | Jin Z J, Zhu D Y, Zhang X F, Hu W X, Song Y C. 2006. Hydrothermally fluoritized Ordovician carbonates as reservoir rocks in the Tazhong area, central Tarim basin, NW China. Journal of Petroleum Geology , 29 (1) : 27–40. DOI:10.1111/j.1747-5457.2006.00027.x |

| [] | Packard J J, Al-Aasm I, Samson I, Berger Z, Dvies J. 2001. A devonian hydrothermal chert reservoir: The 225 bcf Parkland field, British Columbia, Canada. AAPG Bulletin , 85 (1) : 51–84. |

| [] | Pan C C, Yu L P, Liu J Z, Fu J M. 2006. Chemical and carbon isotopic fractionations of gaseous hydrocarbons during abiogenic oxidation. Earth and Planetary Science Letters , 246 (1-2) : 70–89. DOI:10.1016/j.epsl.2006.04.013 |

| [] | Pueyo J J, Sáez A, Giralt S, Valero-Garcés B L, Moreno A, Bao R, Schwalb A, Herrera C, Klosowska B, Taberner C. 2011. Carbonate and organic matter sedimentation and isotopic signatures in lake chungará, chilean altiplano, during the last 12. 3kyr. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology , 307 (1-4) : 339–355. DOI:10.1016/j.palaeo.2011.05.036 |

| [] | Seewald J S. 2003. Organic-inorganic interactions in petroleum-producing sedimentary basins. Nature , 426 (6964) : 327–333. DOI:10.1038/nature02132 |

| [] | Smith J T, Ehrenberg S N. 1989. Correlation of carbon dioxide abundance with temperature in clastic hydrocarbon reservoirs: Relationship to Inorganic chemical equilibrium. Marine and Petroleum Geology , 6 (2) : 129–135. DOI:10.1016/0264-8172(89)90016-0 |

| [] | Surdam R C, Boese S W, Crossey L J. 1984. The chemistry of secondary porosity: Part 2. Aspects of porosity modification. In: Burley S D, Kantorwiez J D, Waugh B, eds. Clastic Diagenesis. Tulsa: AAPG |

| [] | Surdam R C, Crossey L J, Eglinton G, Durand B, Pigott J D, Raiswell R, Berner R A. 1985. Organic-inorganic reactions during progressive burial: Key to porosity and permeability enhancement and preservation. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences , 315 (1531) : 135–156. DOI:10.1098/rsta.1985.0034 |

| [] | Vanneste H, Kastner M, James R H, Connelly D P, Fisher R E, Kelly-Gerreyn B A, Heeschen K, Haeckel M, Mills R A. 2012. Authigenic carbonates from the Darwin Mud Volcano, Gulf of Cadiz: A record of palaeo-seepage of hydrocarbon bearing fluids. Chemical Geology , 300-301 : 24–39. DOI:10.1016/j.chemgeo.2012.01.006 |

| [] | Wei W, Zhu X M, Tan M X, Xue M G, Guo D B, Su H, Wang P Y. 2015. Diagenetic and porosity evolution of conglomerate sandstones in Bayingebi Formation of the Lower Cretaceous, Chagan Sag, China-Mongolia frontier area. Marine and Petroleum Geology , 66 : 998–1012. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2015.08.011 |

| [] | Xi K L, Cao Y C, Jahren J, Zhu R K, Bjørlykke K, Haile B G, Zheng L J, Hellevang H. 2015. Diagenesis and reservoir quality of the Lower Cretaceous Quantou Formation tight sandstones in the southern Songliao Basin, China. Sedimentary Geology , 330 : 90–107. DOI:10.1016/j.sedgeo.2015.10.007 |

| [] | Zhang J T, Hu W X, Qian Y X, Wang X L, Cao J, Zhu J Q, Li Q, Xie X M. 2009. Formation of saddle dolomites in Upper Cambrian carbonates, western Tarim Basin(northwest China): Implications for fault-related fluid flow. Marine and petroleum Geology , 26 (8) : 1428–1440. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2009.04.004 |

| [] | Zhang S C, Huang H P, Su J, Liu M. 2015. Ultra-deep liquid hydrocarbon exploration potential in cratonic region of the Tarim Basin inferred from gas condensate genesis. Fuel , 160 : 583–595. DOI:10.1016/j.fuel.2015.08.023 |

| [] | Zhu D Y, Meng Q Q, Jin Z J, Hu W X. 2015b. Fluid environment for preservation of pore spaces in a deep dolomite reservoir. Geofluids , 15 (4) : 527–545. DOI:10.1111/gfl.12123 |

| [] | Zhu D Y, Meng Q Q, Jin Z J, Liu Q Y, Hu W X. 2015a. Formation mechanism of deep Cambrian dolomite reservoirs in the Tarim basin, northwestern China. Marine and Petroleum Geology , 59 : 232–244. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2014.08.022 |

| [] | 高玉巧, 刘立. 2007. 含片钠铝石砂岩的基本特征及地质意义. 地质论评 , 53 (1) : 104–111. |

| [] | 胡安平, 戴金星杨春, 周庆华, 倪云燕. 2009. 渤海湾盆地CO2气田(藏)地球化学特征及分布. 石油勘探与开发 , 36 (2) : 181–189. |

| [] | 胡文瑄, 陈琪, 王小林, 曹剑. 2010. 白云岩储集层形成演化过程中不同流体作用的稀土元素判别模式. 石油与天然气地质 , 31 (6) : 810–818. |

| [] | 黄俨然, 张枝焕, 王安龙, 黎琼, 藏春娟. 2012. 黄桥地区深源CO2对二叠系-三叠系油气成藏的影响. 天然气地球科学 , 23 (3) : 520–525. |

| [] | 贾承造, 赵政璋, 杜金虎, 赵文智, 邹才能, 胡素云. 2008. 中国石油重点勘探领域--地质认识、核心技术、勘探成效及勘探方向. 石油勘探与开发 , 35 (4) : 385–396. |

| [] | 金之钧, 张刘平, 杨雷, 胡文瑄. 2002. 沉积盆地深部流体的地球化学特征及油气成藏效应初探. 地球科学-中国地质大学学报 , 27 (6) : 659–665. |

| [] | 金之钧. 2005. 中国海相碳酸盐岩层系油气勘探特殊性问题. 地学前缘 , 12 (3) : 15–22. |

| [] | 金之钧, 朱东亚, 胡文瑄, 张学丰, 王毅, 闫相宾. 2006. 塔里木盆地热液活动地质地球化学特征及其对储集层影响. 地质学报 , 80 (2) : 245–253. |

| [] | 金之钧, 胡文瑄, 张刘平, 陶明信. 2007. 深部流体活动及油气成藏效应. 北京: 科学出版社 . |

| [] | 刘光祥, 金之钧, 罗开平, 彭金宁. 2014. 下扬子区黄桥、句容地区油-源对比研究. 石油实验地质 , 36 (3) : 359–364, 369. |

| [] | 刘树根, 黄文明, 陈翠华, 张长俊, 李巨初, 戴苏兰, 秦川. 2008. 四川盆地震旦系-古生界热液作用及其成藏成矿效应初探. 矿物岩石 , 28 (3) : 41–50. |

| [] | 吕修祥, 杨宁, 解启来, 杨海军. 2005. 塔中地区深部流体对碳酸盐岩储集层的改造作用. 石油与天然气地质 , 26 (3) : 284–289, 296. |

| [] | 钱一雄, 陈跃, 陈强路, 尤东华, 邹森林. 2006. 塔中西北部奥陶系碳酸盐岩埋藏溶蚀作用. 石油学报 , 27 (3) : 47–52. |

| [] | 苏奥, 陈红汉, 曹来圣, 雷明珠, 王存武, 刘妍鷨, 李培军. 2014. 东海盆地丽水凹陷油气成因、来源及充注过程. 石油勘探与开发 , 41 (5) : 523–532. |

| [] | 王杰, 刘文汇, 秦建中, 张隽, 申宝剑. 2008. 苏北盆地黄桥CO2气田成因特征及成藏机制. 天然气地球科学 , 19 (6) : 826–834. |

| [] | 王嗣敏, 金之钧, 解启来. 2004. 塔里木盆地塔中45井区碳酸盐岩储集层的深部流体改造作用. 地质论评 , 50 (5) : 543–547. |

| [] | 魏立春, 鲁雪松, 宋岩, 柳少波. 2009. 松辽盆地昌德东CO2气藏形成机制及成藏模式. 石油勘探与开发 , 36 (2) : 174–180. |

| [] | 云露, 曹自成. 2014. 塔里木盆地顺南地区奥陶系油气富集与勘探潜力. 石油与天然气地质 , 35 (6) : 788–797. |

| [] | 张兴阳, 张水昌, 罗平, 朱如凯, 罗忠, 涂建琪. 2007. 塔中地区晚燕山-喜马拉雅期油气调整与热液活动的关系. 科学通报 , 52 (S1) : 192–198. |

| [] | 赵文智, 沈安江, 郑剑锋, 乔占峰, 王小芳, 陆俊明. 2014. 塔里木、四川及鄂尔多斯盆地白云岩储集层孔隙成因探讨及对储集层预测的指导意义. 中国科学:地球科学 , 44 (9) : 1925–1939. |

| [] | 朱东亚, 金之钧, 胡文瑄, 张学丰. 2008. 塔里木盆地深部流体对碳酸盐岩储集层影响. 地质论评 , 54 (3) : 348–354. |

| [] | 朱东亚, 孟庆强, 胡文瑄, 金之钧. 2013. 塔里木盆地塔北和塔中地区流体作用环境差异性分析. 地球化学 , 42 (1) : 82–94. |

| [] | 朱毅秀, 金之钧, 林畅松, 吕修祥, 解启来. 2005. 塔里木盆地塔中地区早二叠世岩浆岩及油气成藏关系. 石油实验地质 , 27 (1) : 50–54, 61. |

| [] | 邹才能, 杜金虎, 徐春春, 汪泽成, 张宝民, 魏国齐, 王铜山, 姚根顺, 邓胜徽, 刘静江, 周慧, 徐安娜, 杨智, 姜华, 谷志东. 2014. 四川盆地震旦系-寒武系特大型气田形成分布、资源潜力及勘探发现. 石油勘探与开发 , 41 (3) : 278–293. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35