2 中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249

2 College of Geosciences,China University of Petroleum(Beijing),Beijing 102249,China

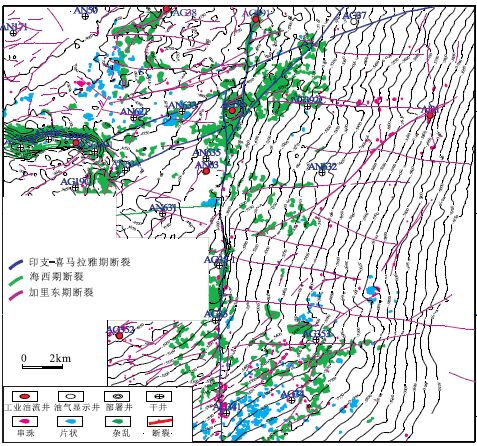

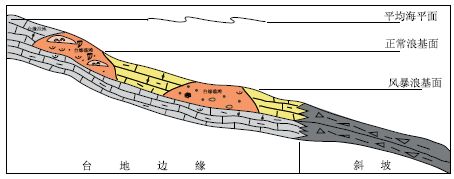

轮古东地区构造上隶属于塔里木盆地塔北隆起轮南低凸起东部(图 1),是塔北隆起的一个次级构造单元,构造形成于加里东-海西期,印之-燕山期为断裂活动期,构造定型于喜马拉雅期(王招明,2004; 刘静江等,2004; 何君等,2007; 周新源等,2009)。以轮古东I号走滑断裂为界,构造西缓东陡,总体为一东南倾大型斜坡,一间房组顶面构造高差1650m。中晚加里东期主要发育北西和北东走向的走滑断裂,南北向的轮古东I号走滑断裂一直持续活动至古近纪,切割北西和北东向断裂,控制了研究区的构造格局且对储集层和油气有明显的控制作用。奥陶系发育齐全,分为两套储盖组合,下部为中下奥陶统鹰山组和一间房组的高能颗粒灰岩与上奥陶统吐木休克组(又称恰尔巴克组)泥质灰岩形成储盖组合,是目前勘探开发的主要层系; 上奥陶统良里塔格组台缘礁滩体生物灰岩与上覆桑塔木组泥岩形成第2套储盖组合。

|

图 1 轮古东地区良里塔格组构造与储集层预测平面特征 Figure 1 The structure and plane features of predicted reservoir of the Lianglitage Formation in the Lungudong area,Tarim Basin |

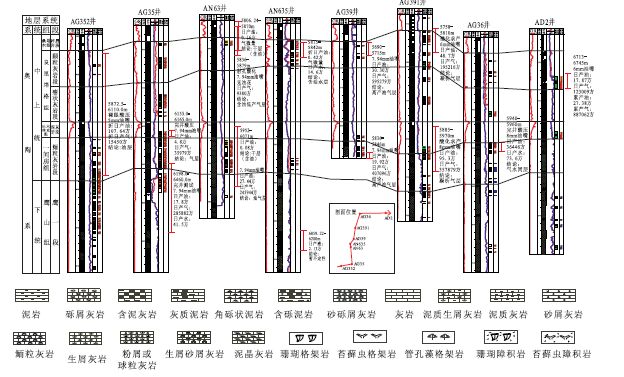

良里塔格组是周志毅等1990年创名(周志毅和陈丕基,1990; 周志毅等,1996),成型剖面位于塔里木盆地西北缘的一间房南侧,自下而上产牙形石Belodina compressa带、B.confluens带,时代为晚奥陶世艾家山阶晚期。与上覆桑塔木组和下伏吐木休克组呈假整合或整合接触。根据岩性、电性特征,自下而上可细分为两段(图 2): 上段颗粒灰岩段为棕褐、灰褐色泥粉晶、亮晶粒屑灰岩,凝块、藻团块灰岩,生物格架灰岩等,岩性较纯且裂缝发育,是较好的储集层,与上部桑塔木组差异很大,表现为自然伽马值突然降低,电阻率突然上升,该段GR(自然伽马)值平直且基值较低,一般为8~35API,RT(电阻率)呈箱形基值较高,一般为80~350 Ω·m; 下段瘤状灰岩段主要为浅绿灰、灰白、褐灰色混杂的瘤状灰岩,偶见黄铁矿晶粒,电性上GR值一般呈漏斗形,局部呈锯齿状,一般为25~100API,自下而上逐渐降低,RT呈较缓的山峰状,基值较低,一般为240~1 160 Ω·m,与下伏吐木休克组电性特征清楚,表现为自然伽马值的突然降低。

|

图 2 轮古东地区良里塔格组南北向连井对比 Figure 2 Stratigraphic columns of Longitudinal wells for the Lianglitage Formation in the Lungudong area |

轮古东良里塔格组各段在区域上厚度相对稳定,一般为80~100m(图 2),厚度中心集中在轮古东I号断裂周缘及轮南断垒带,AN50井以西良里塔格组地层剥蚀尖灭。瘤状灰岩段厚度变化相对较大,一般厚36~68m; 颗粒灰岩段厚度相对稳定,一般厚40~65m。塔中I号气田上奥陶统良里塔格组划分为5段,一般厚300~1 000m,轮古东良里塔格组相当于塔中上奥陶统良里塔格组良2-良3段。

3 沉积相及储集层特征 3.1 沉积微相特征根据区内15口井的岩心、薄片描述,结合地震、测井资料分析及区域沉积格局研究,研究区内良里塔格组属远端变陡的无镶边缓坡型碳酸盐岩台地沉积,沉积亚相可划分为台缘礁、台缘滩和滩间海。

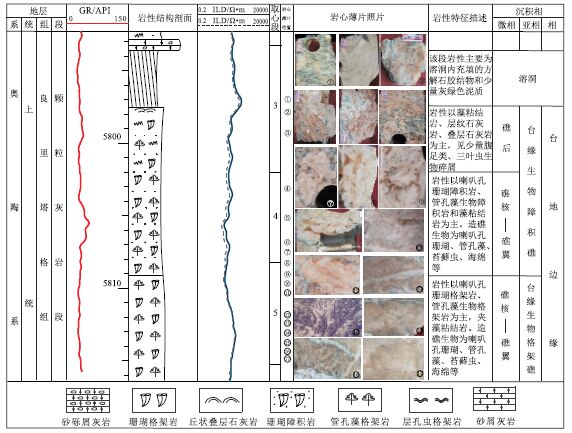

台缘礁造礁生物主要为管孔藻、丛藻、海绵、珊瑚和钙藻,见鸟眼和示顶底构造,生物钻孔和藻核形石常见。研究区内AG35和AG391井良里塔格组颗粒灰岩段均发育台缘礁,其中AG391井主要为台缘藻类-珊瑚障积礁或格架礁(图 3),下部岩性为灰色藻粘结泥晶灰岩团块、藻粘结砂屑灰岩团块、藻凝块石灰岩构成,珊瑚、生物钻孔和藻核形石常见; 中上部岩性为棕褐色泥晶灰岩、砂屑灰岩团块和藻粘结岩等,多处见管孔藻和喇叭孔珊瑚; 顶部为4.5m的溶洞,裂缝和溶洞大部分被方解石和泥质全充填,少量被半充填。

|

图 3 AG391井奥陶系良里塔格组取心段沉积相精细描述剖面图 Figure 3 Fine description section of sedimentary facies of the Ordovician Lianglitage Formation through interval cores of Well AG391 |

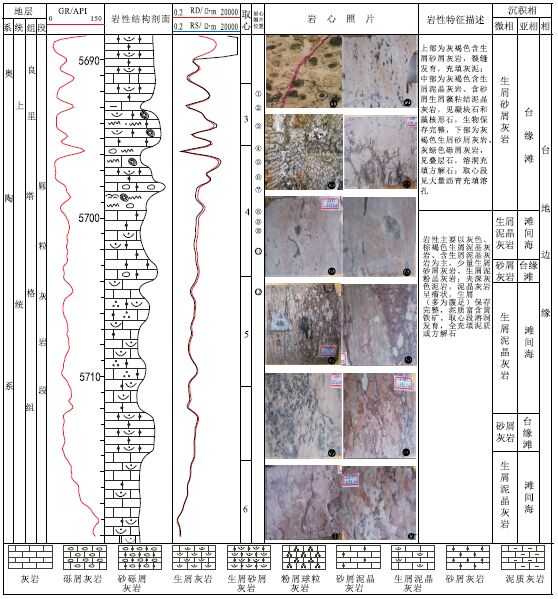

台缘滩主要由粒屑组成,粒屑主要为砂屑,其次为砾屑和生屑,少量核形石及凝块石,生物为腕足-三叶虫-棘皮组合,波浪作用对沉积物的改造使得颗粒大量堆积,颗粒间无泥晶充填物。在AG39井5692.8~5698.2[CS%0,0,0,0][JP8][JP][CS]m取心井段发育粒屑滩(图 4),上部为灰褐色含生屑砂屑灰岩,裂缝发育; 中部为灰褐色含生屑泥晶灰岩、含砂屑生屑藻粘结泥晶灰岩,见凝块石和藻核形石,生物保存完整; 下部为灰褐色生屑砂屑灰岩,见藻叠层灰岩,藻纹层具微波状起伏,暗层为葛万藻层,亮层为砂屑、生屑层,层厚0.1~0.4mm。

|

图 4 AG39井发育台地边缘砂屑滩和滩间海沉积相剖面 Figure 4 Fine description section of the plat for mmargin arenaceous strand and strand interval sea sedimentary facies through cores of Well AG39 |

滩间海位于正常浪基面之下,相对水体较深,但一般不超过50m。沉积物以细粒为主,岩性主要为生屑泥晶灰岩、含生屑泥晶灰岩,生物以腹足为主,且保存完整,泥质富黄铁矿。

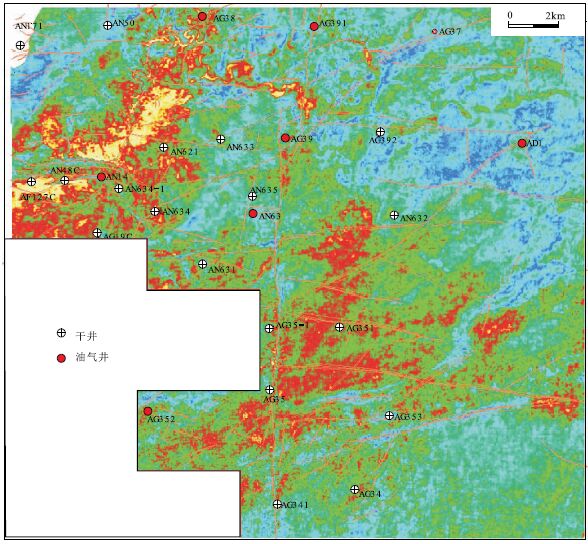

3.2 沉积相平面分布及沉积模式前期研究表明,下-中奥陶统一间房组-鹰山组沉积期构造不均衡抬升使轮南地区形成一大型南倾斜坡; 晚奥陶世吐木休克组沉积时期,海侵达到最大,塔北发生区域性沉降,碳酸盐岩台地整体沉没(梁狄刚,2008; 赵宗举等,2009)。良里塔格组沉积是在一次区域性的大的海侵背景下完成的,中奥陶世的开阔台地-台地边缘-斜坡盆地的地域格局已完全改变。

良里塔格组下段沉积时期,海平面开始上升,沉积水体加深。在轮古东地区该时期为开阔台地-台地边缘沉积环境,总体以低能沉积为主,相带宽缓,变化较小。良里塔格组上段沉积时期,在海侵背景下,伴随着局部构造活动的增强,轮古东地区开始抬升,演变为碳酸盐岩台地边缘沉积环境,由于台地边缘较宽缓,基本为均匀坡度且无镶边,严重削弱了来自广海的波浪能量,不利于高能台地边缘相带的集中发育,正常风浪作用形成了一定厚度和规模的礁、滩沉积组合,早期形成的礁滩体水体相对较深且能量相对较弱,主要发育在靠近斜坡部位; 后期水体能量增强高能相带主要发育于远离斜坡盆地的北西方向,沉积物由较纯净的颗粒岩类和生物岩类组成,生物种类多,主要是广盐度的蓝绿藻类、棘皮类、腕足类、三叶虫、苔藓虫类和层孔虫类等,该相带包括了台缘滩和台缘礁亚相,目前在轮古东地区钻遇良里塔格组台缘礁的井主要打在礁的翼部,钻遇的主要是藻礁(图 5)。良里塔格组沉积晚期,轮古东地区局部的礁滩体暴露于海平面之上,在大气降水的淋滤溶蚀作用下形成溶孔溶洞层,轮古东地区的"内幕"并非真正意义上的内幕,而是更早时期的埋藏古潜山,或称为加里东期古潜山(刘静江等,2007; 邓胜徽等,2008)。之后台地边缘整体沉没于浪基面以下,早期溶洞被灰黑色泥岩充填,从而结束了台地边缘沉积历史。

|

图 5 轮古东地区良里塔格组沉积相模式 Figure 5 The model of sedimentary facies of the Lianglitage Formation in the Lungudong area |

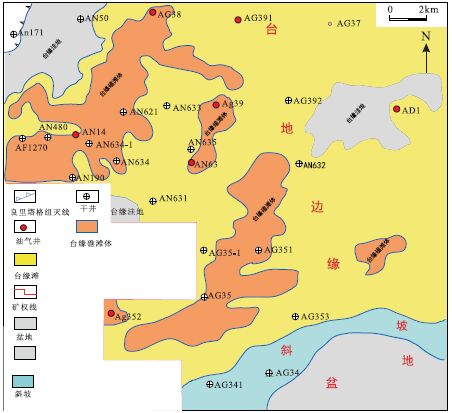

至晚奥陶世桑塔木组沉积时期,海平面缓慢上升,陆源碎屑供应增多,清水碳酸盐岩台地向混源台地即陆棚环境转变,碳酸盐沉积转变为砂泥岩沉积。在良里塔组早期的古地貌高部位,位于碳酸钙补偿界面(CCD)之上依然沉积少量灰岩,局部成礁,AG391井在桑塔木组底部钻遇一套厚达35m的灰岩,完井测试日产油18.09m3,日产气130 452m3(刘静江等,2004)。桑塔木组底部灰岩段的发育代表良里塔格组高能相带的分布,具有较强的沉积环境指示意义(韩杰等,2014),结合古地貌特征刻画出轮古东良里塔格组上段沉积相平面分布(图 6、7),高能相带主要沿AG35-AG351和AN14-AG38沿线呈条带分布。

|

图 6 轮古东地区良里塔格组顶上25m均方根振幅 Figure 6 Mean square root amplitude of the area 25 m above the roof of the Lianglitage Formation in the Lungudong area |

|

图 7 轮古东地区良里塔格组上段沉积相平面展布图 Figure 7 Site plan of sedimentary facies of the Uppermember of the Lianglitage Formation in the Lungudong area |

总之,轮古东地区良里塔格组台地边缘发育历史较短,为一个早期夭折型台地边缘,属远端变陡无镶边的缓坡型碳酸盐岩台地沉积(马永生,2006)(图 5、图 6)。与陡坡型碳酸盐岩台地相比,缓坡型碳酸盐岩台地台地边缘宽缓,丘滩复合体纵向厚度相对较小,侧向相变慢,岩性、岩相的分异相对较弱; 与单斜缓坡和镶边台地相比,远端变陡的缓坡具有以下2个特点,既具有单斜缓坡的特征,高能浅水环境与低能较深水环境之间是均匀过渡的,不存在明显的坡折带; 也具有镶边台地的特征(斜坡陡、重力流沉积发育),与镶边台地的区别在于坡折带不是出现在浅水高能带附近,而是在远离高能带,水体较深的地方。

3.3 储集层物性特征岩心分析可反映基质物性,其结果表明颗粒灰岩段的物性略好于瘤状灰岩段。对研究区13口井共1680块岩心物性数据分析,颗粒灰岩段孔隙度为0.81%~16.7%,平均值为2.56%,其中孔隙度大于1.5%的样品占37%,渗透率(0.04~112.18)×10-3 μm-2,平均值为1.96×10-3 μm-2,其中渗透率大于0.1×10-3 μm-2样品占52%; 瘤状灰岩段孔隙度为0.20%~9.7%之间,平均值为1.35%,其中孔隙度大于1.5%的样品占23%,渗透率为(0.01~8.8)×10-3 μm-2,平均值为1.49×10-3 μm-2,其中渗透率大于0.1×10-3 μm-2样品占31%。

钻录井和测井研究可反映井筒周围储集层物性。钻井过程中仅AG352井在良里塔格组颗粒灰岩段5 876m漏失钻井液8m3,仅AD1井在良里塔格组瘤状灰岩段6 792.2~6 793.63m放空1.43m。测井解释颗粒灰岩段与瘤状灰岩段主要为裂缝-孔洞型储集层,裂缝-孔洞型储集层占总有效储集层的厚度比分别为35.69%与31.99%; 洞穴型储集层占比分别为3.54%和2.9%,洞穴型储集层主要以小于5m的中洞和小洞为主。

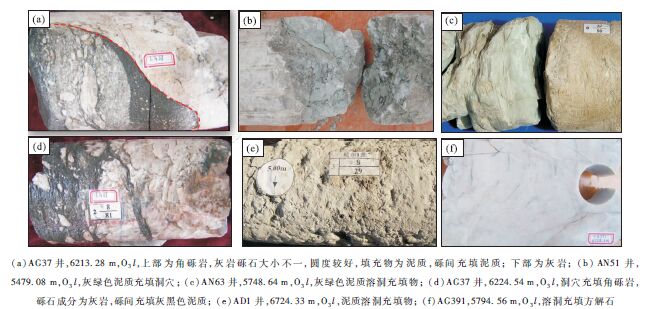

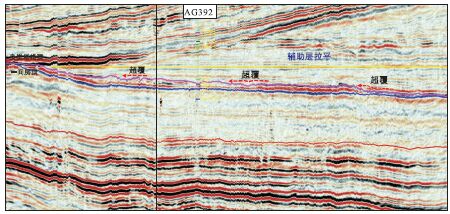

3.4 储集层发育主控因素良里塔格组储集层的发育一方面受岩性岩相的控制,高能相带是储集层发育的物质基础,同生-准同生阶段大气淡水溶蚀形成粒内和粒间溶孔,颗粒灰岩段由于富含大量的砂屑和生物碎屑溶蚀效果优于瘤状灰岩段,纵向上储集层主要发育于颗粒灰岩段; 另一方面,加里东末期轮古东地区奥陶系缓慢抬升,良里塔格组出露地表遭受剥蚀发育岩溶风化壳储集层,AG37、AN51、AN63、AD1、AG391等井取心均见到角砾岩、洞穴泥质充填物、洞穴方解石充填物等(图 8); 此外,将桑塔木组内部辅助层拉平,能见到良里塔格组顶面明显的超覆现象,表明良里塔格组顶面自东向西的剥蚀特征(图 9)。根据层序地层学及沉积演化分析表明,良里塔格组遭受剥蚀、溶蚀的时间跨度至少为14Ma(邓胜徽等,2008; 赵宗举等,2009)。岩溶风化壳储集层在地震剖面上主要表现为串珠状、杂乱和不连续地震相。实钻井证实,由于暴露时间短,轮古东岩溶风化壳储集层发育强度小,是一个幼年期就夭折的岩溶系统,纵向上主要发育于颗粒灰岩段,与轮古潜山区鹰山组风化壳相比,大型洞穴发育较少,且洞穴存在一定的充填(李世银等,2012)。

|

图 8 轮古东地区良里塔格组岩溶风化壳岩心特征 Figure 8 Core features of weathering karstic crust of the Lianglitage Formation in the Lungudong area |

|

图 9 轮古东地区过AG392井地震剖面 Figure 9 Seismic cross section of the Lungudong area passing the Well AG392 |

此外,沿南北、 北西和北东向的走滑断裂及近东西向的逆断裂附近,裂缝发育,这也是优质储集层的集中发育区。 多期构造破裂作用所形成的裂缝主要以高角度裂缝(45°~75°)为主,微裂缝的发育密度与开度受泥质含量的控制,随着泥质含量增大,裂缝密度与开度降低,颗粒灰岩段的裂缝发育密度优于瘤状灰岩段,一般为2~8条/100m。裂缝的发育改善了储集层的渗流条件,增加了储集层和微观孔隙结构的连通性,同时也有利于有机酸性水的活动及溶蚀孔洞的发育,裂缝发育区的分布对储集层与油气的分布具有控制作用。根据断裂及裂缝组合方式轮古东地区可划分为 "羽状破碎带、 马尾状破碎带、 斜列破碎带、 复合破碎带" 4种模式,"羽状破碎带" 指次级和微断裂发育,储集层沿破碎带呈散开状发育,剖面上为正花状断裂,平面上次级裂缝沿主干断裂呈羽状分布,羽状破碎带分布面积广,储集层最为发育。

虽然目前不完全清楚礁核的发育与储集层的关系,但是,根据塔里木盆地塔中I号气田上奥陶统良里塔格组、塔里木盆地巴楚露头区一间房组的解剖结果已经证实只要找到了生物礁,储集层就在附近(图 1,图 7)(许效松等,2004; 王招明等,2010)。轮古东良里塔格组为远端变陡的无镶边缓坡碳酸盐岩台地沉积,平面上,高能相带的发育与储集层的发育有较好的对应关系,受沉积古地貌、水动力条件的复杂变化及多期改造,优质储集层主要分布于AG353-AG341井、AG14-AG38井和AG392井周边区域,呈条带状分布,也是羽状破碎带的发育区。

4 4 油气富集规律前期大量科研工作及勘探实践表明,轮南为继承性古隆起,轮古东气田天然气主要来源于寒武系,原油主要来源于中上奥陶统,奥陶系存在3次油气充注,多期调整(刘静江等,2004; 王招明,2004; 何君等,2007; 周新源等,2009),油气的分布主要受沉积相和运移通道的控制。

轮古东地区良里塔格组储集层以礁滩型层状裂缝-孔洞型储集层为主,油气以垂向断裂为干流,以储集体为支流形成纵横向输导体系。寒武系过成熟烃源岩的高温裂解气在喜马拉雅期气侵作用自南东向北西方向逐渐减弱,控制了现今轮古东油气的分布。由于吐木休克组泥质灰岩及良里塔格组下段瘤状灰岩泥质含量相对较高,不利于有效裂缝的保存,因此早期特别是印支-燕山期形成的有效裂缝主要保存于断裂破碎带附近,受垂向输导体系的限制,油气主要沿断裂破碎带而非大面积垂向运移聚集于颗粒灰岩段储集层中,由于气侵强度较弱且颗粒灰岩段层状裂缝-孔洞型储集层内部结构的复杂并未能完全充满,导致颗粒灰岩段油气水分布复杂,油气主要聚集于主干断裂及多期断裂交汇部位的断裂破碎带附近,而远离断裂破碎带,储集层发育区钻探常常出水。

前期针对奥陶系一间房组-鹰山组的钻探已经在良里塔格组8口井获得工业油气流或低产工业油气流(AG39、AD2、AG38C、AG352、AG391、AN14、AN63、AD1),表明轮古东良里塔格组是具有勘探开发潜力的,但仅AG39井经过长期试采,累计产油0.93×104t,气1.32×108m3; 其余井酸压分析或不稳定试井解释井控半径均不超过300m,表明单井控制储量小。规模效益开发需采用超深超长水平井与大型分段酸压技术。

5 结论(1) 良里塔格组一般厚80~100m,自下而上可分为瘤状灰岩段和颗粒灰岩段,属远端变陡无镶边的缓坡型碳酸盐岩台地沉积,沉积亚相可划分为台缘礁、台缘滩和滩间海。

(2) 储集层的发育主要受沉积相带、岩溶风化壳及多期构造断裂的控制。颗粒灰岩段富含砂屑和生物屑易于溶蚀、泥质含量低有效裂缝保存较好且顶部遭受风化是主要的储集层段,属低孔中低渗层状裂缝-孔洞型储集层。

(3) 油气以垂向断裂为干流,以礁滩体储集层为支流形成纵横向输导体系。喜马拉雅期气侵并未完全充满颗粒灰岩段,油气主要富集于主干断裂及其破碎带附近。

| [1] | 邓胜徽, 黄智斌, 景秀春, 杜品德, 卢远征, 张师本. 2008. 塔里木盆地西部奥陶系内部不整合[J]. 地质论评 , 54 (6) : 741–747. |

| [2] | 韩杰, 江杰, 潘文庆, 孙东, 张敏, 李丹丹. 2014. 塔中西部奥陶系桑塔木组底界灰岩段的识别及沉积学意义[J]. 天然气地球科学 , 25 (4) : 490–497. |

| [3] | 韩杰, 江杰, 张敏, 吴美珍, 潘文庆. 2015. 断裂及其裂缝发育带在塔中油气勘探中的意义[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) , 37 (2) : 11–20. |

| [4] | 何君, 韩剑发, 潘文庆. 2007. 轮南古隆起奥陶系潜山油气成藏机理[J]. 石油学报 , 28 (2) : 44–48. |

| [5] | 胡剑风, 蔡振忠, 马青, 李建军, 黄龙藏, 李保华. 2007. 塔里木盆地轮古东奥陶系碳酸盐岩储集层特征与主控因素[J]. 石油与天然气地质 , 28 (6) : 776–783. |

| [6] | 李世银, 罗春树, 邓兴梁, 李保华, 常少英, 王轩, 裴广平. 2012. 轮古西奥陶系潜山洞穴型岩溶储集层发育特征与充填规律[J]. 海相油气地质 , 17 (2) : 70–74. |

| [7] | 梁狄刚. 2008. 塔里木盆地轮南-塔河奥陶系油田发现史的回顾与展望[J]. 石油学报 , 29 (1) : 153–158. |

| [8] | 刘静江, 刘慧荣, 谭琳, 张春莲. 2004. 塔里木盆地轮南奥陶系古潜山油气成藏与分布[J]. 地质科学 , 39 (4) : 532–542. |

| [9] | 刘静江, 刘池洋, 孙红海. 2007. 塔里木盆地轮南地区奥陶系沉积储集层研究新进展[J]. 中国地质 , 34 (3) : 515–521. |

| [10] | 马青, 赵学钦, 陈沛, 薛小红, 杨海军. 2007. 轮南周缘地区奥陶系碳酸盐岩沉积相发育规律[J]. 西南石油大学学报 , 29 (4) : 26–29. |

| [11] | 马永生. 2006. 碳酸盐岩微相-分析、解释及应用[M]. 北京: 地质出版社 . |

| [12] | 王伟力, 刘洛夫, 陈利新, 罗春树. 2010. 塔里木盆地轮古东地区奥陶系碳酸盐岩储集层发育控制因素及有利区带预测[J]. 古地理学报 , 12 (1) : 107–115. |

| [13] | 王招明. 2004. 塔里木盆地油气勘探与实践[M]. 北京: 石油工业出版社 . |

| [14] | 王招明, 杨海军, 王振宇, 张丽娟, 韩剑发, 孙龙德. 2010. 塔里木盆地塔中地区奥陶系礁滩体储集层地质特征[M]. 北京: 石油工业出版社 . |

| [15] | 许效松, 刘宝珺, 牟传龙, 汪正江, 丘东洲. 2004. 中国中西部海相盆地分析与油气资源[M]. 北京: 地质出版社 . |

| [16] | 杨秋红, 李增浩, 裴钰, 雷银. 2012. 塔里木盆地轮古东地区奥陶系碳酸盐岩储集层评价和预测[J]. 新疆石油天然气 , 8 (2) : 10–16. |

| [17] | 赵宗举, 吴兴宁, 潘文庆, 张兴阳, 张丽娟, 马培领, 王振宇. 2009. 塔里木盆地奥陶纪层序岩相古地理[J]. 沉积学报 , 27 (5) : 939–955. |

| [18] | 周新源, 杨海军, 韩剑发, 王福焕, 韩杰. 2009. 中国海相油气田勘探实例之十二:塔里木盆地轮南奥陶系油气田的勘探与发现[J]. 海相油气地质 , 14 (4) : 67–77. |

| [19] | 周志毅, 陈丕基. 1990. 塔里木盆地生物地层和地质演化[M]. 北京: 科学出版社 . |

| [20] | 周志毅, 赵治信, 胡兆旬. 1996. 塔里木盆地各纪地层[M]. 北京: 科学出版社 . |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35