缅甸钨-锡矿床主要分布在缅中东部曼德勒-东枝-内比都地区,现已经探明的钨-锡矿床有120余处,构成了宾朗、丹老、土瓦3大钨-锡矿集区。钨、锡矿的形成与花岗岩体具有密切的时空及成因联系,主要由岩浆期后气液作用形成,主要产在花岗岩体的内外接触带附近。矿床中钨、锡并重,共生产出,有的以钨为主,其次为锡,有的以锡为主,其次为钨(吴良士,2011)。然而,近年来在缅甸曼排地区却发现了与宾朗、丹老、土瓦钨-锡矿集区有所不同的大型钨矿带。钨矿带长十余千米,宽数百米。钨矿带矿床中不仅锡含量低,其他共生或伴生金属元素含量也普遍偏低,为无锡的大型钨矿床。

中国南岭地区钨-锡矿床的钨、锡共生现象十分普遍,仅在赣南、粤北、桂北、湘东南等地就发现有数十个钨-锡共生矿床。其中,最著名的是柿竹园矿床,其钨、锡储量都达到了超大型规模(陈毓川和朱裕生,1993;毛景文等,1998;刘义茂等,2000)。华仁民等(2008)在总结华南钨、锡矿关系后认为,在华南地区众多的钨锡矿床中,钨与锡关系密切、相互共生,真正单独以钨或锡为唯一有用元素的情况反而较少(华仁民等,2008)。如柿竹园矿床除了钨、锡共生外,还有钼、铋、铍等,因此堪称多金属矿床。与它类似,南岭及邻区的钨锡共生或伴生矿床实际上大多是钨-锡多金属矿床或锡-钨多金属矿床(华仁民等,2010)。由此可见,单独的大型钨矿床即使在中国南岭地区也不多见,值得研究。

然而,缅甸地质工作程度较低,至今尚未开展过正规而系统的区域地质调查工作(元春华,2013)。地质研究更是滞后,除有2篇有关资源状况的报道外,未见有关钨-锡矿的学术性论文。

作者采集了该矿区岩矿样品,分析了矿床的微量及稀土元素组成,综合分析了钨矿化特征。

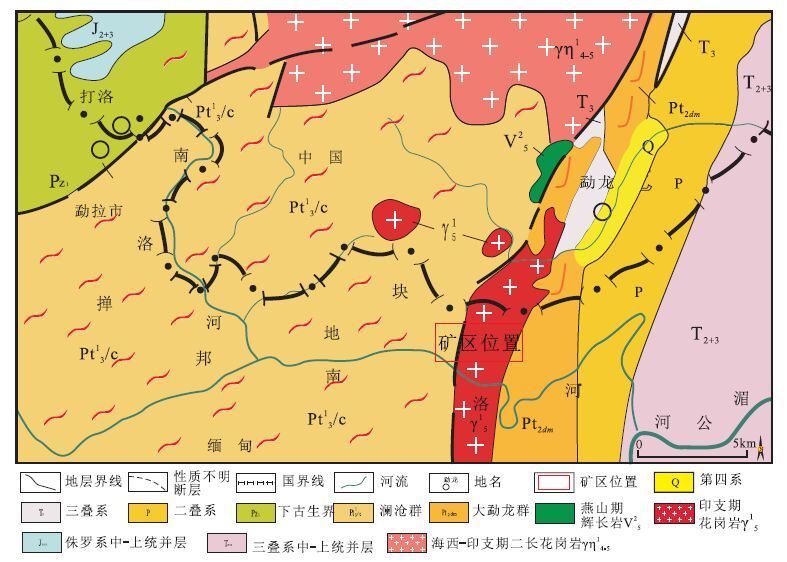

1 矿床地质概况缅甸曼排钨矿区靠近云南大勐龙国境线,与之山水相连,具有相同的地质背景,处于同一大地构造单元。按照云南省大地构造单元的划分(马丽芳,2002),该区处于碧罗雪山-临沧陆缘弧带上,位于缅甸掸邦地块北缘(图 1)。

|

图 1 研究区区域地质图(据云南省地质图并修改) Fig. 1 Regional geological map of the study area(modified after the Yunnan Geological Map) |

矿区内出露地层有中元古界下部的大勐龙群(Pt2dm)和上元古界的澜沧群(Ρt31c)(云南省地质矿产局,1990)。大勐龙群分布在矿区东侧(图 2)。岩性主要为变粒岩、片麻岩、片岩、混合岩夹斜长角闪岩、角闪岩、大理岩等,含铁锰矿。

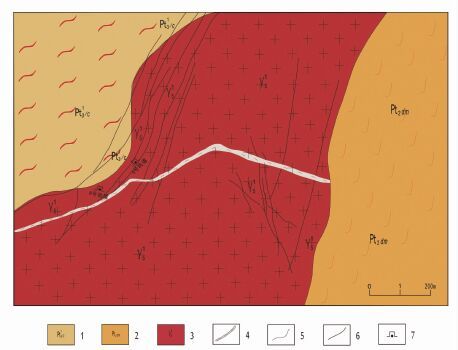

|

1-澜沧群;2-大勐龙群;3-印支期花岗岩体;4-钠交代岩带;5 -地质界线;6-断裂构造;7-坑道及采样位置图 2 缅甸曼排钨矿区地质简图 Fig. 2 Geological sketchmap of the Manpaitungsten deposit, Myanmar |

澜沧群分布在矿区西侧,岩性主要为板岩、千枚岩、片岩、变质砂岩夹绿片岩、斜长角闪岩、大理岩等。该套地层中产出有锰矿,分布在矿区西北部外围。构造-岩浆活动强烈,构造-岩浆岩发育,形成有一定规模的花岗岩体,成岩时代印支期(γ51)(云南省地质矿产局,1990)。花岗岩体出露在矿区中部,呈北东-南西向展布,与两侧大勐龙群和澜沧群地层呈侵入接触。岩性有粗-中粒黑云母花岗岩、细粒二云母花岗岩、白云母花岗岩。岩体下部为粗-中粒黑云母花岗岩,上部主要为细粒二云母花岗岩和白云母花岗岩。岩体上部气液作用强烈,云英岩化发育。岩浆期后的热液作用强烈,在矿区中部形成一条灰白色钠交代带,其原岩为细粒二云母花岗岩,经过强烈钠交代后形成钠化岩带/钠化花岗岩带。该岩带具有区域性,呈北东东向展布,长达数十千米,一般宽5~10 m,最宽可达20余米。钠化岩带的矿物成分是残留石英和新生高岭石,主要是高岭石。断裂构造发育。按断裂构造展布方向,可分为两组:一组为北北东向断裂构造带,另一组为北北西向断裂构造带。工业矿体主要产于北北东向断裂构造带中。

岩浆期后的气液作用十分强烈,蚀变产物发育。除钨矿化外,常见的产物有石英大脉、硅化和云英岩化,其次为含钨黄铁矿化,少量含钨辉钼矿化。钨矿床中,钨矿体均呈石英脉产出。仅据地表及西矿带所见矿脉初步统计,区内已发现矿脉达数十条之多,其中,具有工业开采价值的矿脉50余条,最宽可达2.0 m。绝大多数矿脉呈北北东向平行展布,由此构成具有一定规模的钨矿带。该钨矿带成矿海拔高度1400~1700 m,垂幅约300 m,长约2 km(仅限于本矿区内),宽为200~300 m。工业钨矿化类型有两类:一类是石英脉型,品位较高;另一类为云英岩型,品位低于石英脉型。钨矿物种类主要有两种:一种是黑钨矿为主要矿石矿物,约占矿石矿物的85%;另一种是白钨矿,约占15%。矿石平均品位(WO3)可达0.7%以上。钨矿床成矿时代约220 Ma。成矿时代相当于华南地区中生代主要金属矿床第一成矿阶段,即晚三叠世(230~210 Ma)(毛景文等,2007,2008)。

2 样品采集及测试方法本次共采集13个岩石样品进行微量元素和稀土元素分析。样品分别采自西矿区4-1号采矿坑道(Y2、Y3、Y4、Y7、Y8、Y14)及8号采矿坑道(Y5、Y6、Y9、Y10、Y13、Y15、Y16)(采样位置见 图 2)。采集的岩石样品有:粗粒黑云母花岗岩(Y3)、花岗斑岩(Y4、Y14)、云英岩化花岗岩(Y2、Y7、Y8)。气液蚀变作用成因的岩石矿物有:云英岩脉中的云英岩(Y10)、钠化岩/钠交代花岗岩(Y15);主成矿阶段形成的黑钨矿(Y5)及含钨矿脉中的粗晶石英(Y16);成矿末阶段形成的烟灰色石英(Y13);成矿结束阶段形成的不含钨的白色细晶石英和微晶石英(Y6,Y9)。岩石矿物样品由成都理工大学备制和检测。微量元素含量测定仪器:ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪,美国PE公司5300 V型);稀土元素含量测定仪器:ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪,美国PE公司 ELAN DRC-E)。

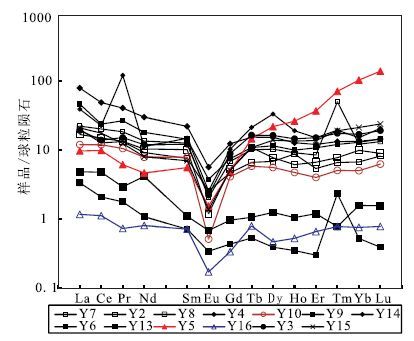

3 结果与讨论3.1 岩石矿物稀土元素含量及其对比岩石矿物稀土元素含量的ICP-MS分析结果见 表 1。分析数据采用球粒陨石进行了标准化处理(路远发,2004)。并计算了稀土元素特征参数值(表 2),绘制了稀土元素分布型式图(图 3)。

|

|

表 1 曼排钨矿床岩石矿物稀土元素含量 Table 1 REE contents in rocks and minerals,Manpai Tungsten Deposit |

|

|

表 2 曼排钨矿床岩石矿物稀土元素特征值 Table 2 REE characteristic parameters of rocks and minerals,Manpai Tungsten Deposit |

|

图 3 岩石矿物稀土元素球粒陨石标准化分布型式图 Fig. 3 Chondrite-normalized REE patterns of rocks and minerals |

从 表 2及 图 3中可看出,矿区花岗岩(样品Y3、Y4、Y14)的稀土元素从黑云母花岗岩、花岗斑岩(岩石)→云英岩化花岗岩(云英岩)→气液蚀变成因的矿物(矿物),有明显变化。岩石Σ REE 为64.84×10-6~104.56×10-6,范围较小,均值为81.49×10-6;云英岩Σ REE 为32.18×10-6~50.78×10-6,均值为41.36×10-6,低于母岩,有REE带出;矿物Σ REE 为2.09×10-6~92.33×10-6,范围较宽,均值为34.58×10-6。说明成岩成矿过程是Σ REE降低过程。岩石LREE为22.26×10-6~70.80×10-6,均值为39.49×10-6;云英岩LREE为19.53×10-6~27.99×10-6,均值为22.86×10-6;矿物LREE为1.54×10-6~39.27×10-6,均值为12.48×10-6。LREE明显逐渐降低。岩石HREE为33.76×10-6~49.06×10-6,均值为42.00×10-6;云英岩HREE 为12.65×10-6~22.79×10-6,均值为18.51×10-6;矿物HREE 为0.46×10-6~80.19×10-6,范围较宽,均值为22.10×10-6。与LREE不一样,HREE不是逐渐降低,表现出由降低转向回升的趋势。岩石LREE/HREE为0.52~2.10,均值为1.00;云英岩LREE/HREE为1.05~1.54,均值为1.27;矿物LREE/HREE为0.15~6.30,均值为3.25。LREE/HREE值,岩石<云英<岩矿物。

EPS形成时四周选0,不再旋转,末页是半页 从上述可以看出,在岩浆热液演化过程中,从早到晚虽然Σ REE总体上有降低趋势,LREE明显逐渐降低,而HREE表现为降低转向回升,说明岩浆过程有明显的LREE与HREE分异,并且有利于HREE富集。HREE的高度富集这也是黑钨矿中的HREE含量在 图 3表现出强劲升高的原因所在。花岗岩的(La/Sm)N为1.58~3.60,均值为2.61,显示LREE的富集程度并不高。(La/Yb)N为1.14~5.93,均值为3.22。(Sm/Nb)N为0.73~1.32,均值为1.02。(Eu/Sm)N为0.17~0.26,均值为0.20。δEu为0.20~0.33,均值为0.25,显示为弱负异常,可能与成岩过程中斜长石的结晶有关。δCe为0.28~0.81,均值为0.63,表现为弱Ce异常。

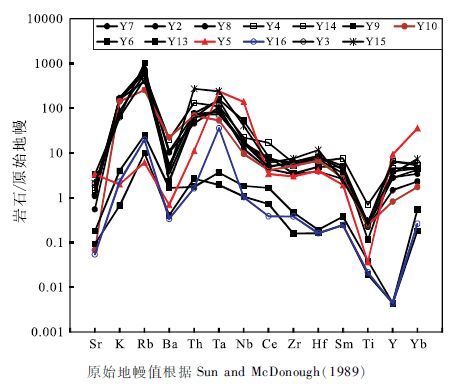

3.2 岩矿石微量元素含量及其对比岩矿石微量元素含量的ICP-OES分析结果见 表 3,数据采用原始地幔标准化处理,并绘制蛛网图(图 4)。

|

|

表 3 曼排钨矿床岩石矿物微量元素含量 Table 3 Trace element contents in rocks and minerals,Manpai Tungsten Deposit |

|

图 4 岩石矿物微量元素原始地幔标准化蛛网图 Fig. 4 Primitive mantle-normalized spider graphs of trace elements in rocks and minerals |

从 表 3和图 4中可以看出,在花岗岩成岩过程晚期,岩浆气液高度聚集,气液作用十分强烈。在气成作用阶段,在花岗岩发生云英岩化过程中,微量元素中W的丰度增高显著(刘英俊等,1984;刘英俊和马东升,1987),由183.63×10-6增高到913.24×10-6,增高5倍,平均增高约4倍;Ta由3.61×10-6,增加到6.22×10-6,增加1.7倍,平均约增加1.3倍;Nb变化不明显;Mo由90.16×10-6急剧降低到0.33×10-6,降低了273倍,平均降低145倍;Sn由66.36×10-6降低到18.38×10-6,降低3.6倍,平均降低2.6倍。热液作用阶段,在钨矿化过程中,W的丰度增高特别显著,增高到17810.09×10-6,增高97倍,平均增高约50倍;Ta增加2.7倍,平均增加约1.6倍;Nb由11.81×10-6增高到99.66×10-6,增高8.4倍,平均增高约4.3倍;Mo增幅更大,由0.33×10-6增高到173.57×10-6,相对于云英岩化花岗岩,增高526倍,平均增高264倍,并以辉钼矿形式存在于含钨石英脉中;Sn大幅度降低,降低了24.6倍,平均降低5.6倍。

按照微量元素在花岗岩浆期后的气成作用到热液作用阶段的变化情况,结合钨矿床矿化特征的综合分析,可以认为,曼排钨矿床迄今发现的只有钨矿化而没有发现锡矿化,很可能是在岩浆期后气液作用过程中W、Sn元素的矿化分离及成矿热液系统的性质和物质组成有密切关系。

3.3 钨、锡矿化分离讨论在自然界,虽然在总体上W、Sn元素具有相似的地球化学行为,相对而言,W更容易氧化,而几乎不形成硫化物。而Sn的电子构型则决定了Sn呈Sn2+和Sn4+存在于自然界,在不同的物理化学条件下,显示出不同的化学亲和力。所以,Sn具有亲氧性、亲铁和亲硫性“三性”(刘英俊和马东升,1987)。Sn、W既非同一周期又非同一族,两者的电子构型、原子和离子半径、氧化还原电位等地球化学参数均有一定差异。从Sn、W元素的地球化学性质来看,二者的关系并不十分密切(刘英俊等,1984)。华仁民等(2008,2010)认为,在华南地区,尽管W、Sn成矿作用的关系十分密切,共生非常普遍,但两者之间仍然存在着很明显的差异。W与Sn地球化学性质的差异,可能是其在矿床中的共生关系乃至成矿作用差异的重要原因之一。也就是说,如果在同一热液系统中,在氧逸度较高,而硫逸度相对较低的物理化学条件下,W由于其具有强烈的亲氧性,可以优先形成氧化物。而Sn由于其具有“三性”,而倾向于形成硫化物。因此,W、Sn在高氧逸度而低硫逸度的热液系统中就很可能产生矿化分离。

这种推测,已被前述岩矿石的微量元素和稀土组成的变化情况所证实。更有力的地质证据是,曼排钨矿床的矿石矿物组成比较简单,除黑钨矿、白钨矿而外,未见锡石。无论是含矿还是非含矿的石英脉和云英岩脉中,只含有很少量的糖粒状黄铁矿和星点状辉钼矿。而宾朗、丹老、土瓦钨-锡矿集区矿床的矿石矿物组成则大不相同,矿石矿物组成主要是黑钨矿,白钨矿和锡石,而且锡石含量可高达30%以上。其他组分也十分复杂,氧化物和硫化物都很发育,最多最常见的共生矿物有:辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、铜蓝、方铅矿、闪锌矿、黄锑矿、辉铋矿、磁黄铁矿、毒砂、菱铁矿、方解石、白铅矿、萤石、铍矿物等(吴良士,2011)。这些紧密共生的亲氧化物和亲硫化物的大量存在,可以说明,成矿热液系统不仅富含氧矿化剂,而且富含硫矿化剂,两者并重。如果是这样,就有理由认为:宾朗、土瓦和丹老钨-锡矿集区的矿成矿热液系统是一个富氧和富硫的成矿热液系统。而曼排钨矿床可能是一个富氧和低硫的成矿热液系统。后者可能是导致成矿热液系统中W、Sn元素产生矿化分离的另一个重要原因。

4 结论(1)稀土元素在岩浆热液演化过程中,Σ REE趋于降低,LREE逐渐降低,HREE由降低转向回升。从REE分异参数可以看出,LREE和HREE有明显分异。说明岩浆热液演化过程表现为HREE富集型。同时也说明,岩浆热液演化过程较长,结晶分异充分,有利于气液的聚集和成矿元素的高度富集。

(2)从微量元素含量变化趋势可看出,W从花岗岩浆期后发生的云英岩化作用到热液作用阶段,含量稳定增高,从初步富集直到高度富集成矿。而锡则表现为连续的成倍降低。钨、锡的这种逆向变化趋势表明,在浆热液演化和成矿作用发生过程中,钨、锡有可能发生了矿化分离。

(3)W、Sn发生矿化分离的原因,除与两者的地球化学行为有关外,还与成矿热液系统的物质组成和富氧低硫的特性有关。这种特性显然有利于形成黑钨矿和白钨矿,而不利于锡石的形成。

| [1] | Sun S S, McDonough W F. 1989. Chemical and isotopic systematicsof oceanic basalts: Implications for mantle composition andprocesses. In: Saunders A D,Norry M J, eds. Magmatism in the ocean basins. London: Geological Society SpecialPublications, 42: 313-345 |

| [2] | 陈毓川, 朱裕生. 1993. 中国矿床成矿模式. 北京: 地质出版社, 367-368 |

| [3] | 华仁民, 张文兰, 李光来, 胡东泉, 王旭东. 2008. 南岭地区钨矿床共(伴)生金属特征及其地质意义初探. 高校地质学报, 14(4): 527-538 |

| [4] | 华仁民, 李光来, 张文兰, 胡东泉, 陈培荣, 陈卫锋, 王旭东. 2010. 华南钨和锡大规模成矿作用的差异及其原因初探. 矿床地质, 29(1): 9-23 |

| [5] | 刘英俊, 曹励明, 李兆麟, 王鹤年, 储同庆. 1984. 元素地球化学. 北京: 科学出版社, 1-548 |

| [6] | 刘英俊, 马东升. 1987. 钨的地球化学. 北京: 科学出版社, 1-232 |

| [7] | 刘义茂, 王昌烈, 胥友志, 卢焕章. 2000. 柿竹园超大型钨多金属矿床的成因特征、成矿作用与成矿模式. 见: 涂光炽, 主编. 中国超大型矿床. 北京: 科学出版社, 27-48 |

| [8] | 路远发. 2004. GeoKit: 一个用VBA构建的地球化学工具软件包. 地球化学, 33(5): 459-464 |

| [9] | 马丽芳. 2002. 中国地质图集. 北京: 地质出版社 |

| [10] | 毛景文, 李红艳, 宋学信, 王登红, 张景凯. 1998. 湖南柿竹园钨锡钼铋多金属矿床地质与地球化学. 北京: 地质出版社, 215- |

| [11] | 毛景文, 谢桂青, 郭春丽, 陈毓川. 2007. 南岭地区大规模钨锡多金属成矿作用: 成矿时限及地球动力学背景. 岩石学报, 23(10): 2329-2338 |

| [12] | 毛景文, 谢桂青, 郭春丽, 袁顺达, 程彦博, 陈毓川. 2008. 华南地区中生代主要金属矿床时空分布规律和成矿环境. 高校地质学报, 14(4): 510-526 |

| [13] | 吴良士. 2011. 缅甸区域成矿地质特征及其矿产资源(二). 矿床地质, 30(2): 374-376 |

| [14] | 元春华. 2013. 中缅边界腾冲-德林达依锡钨矿带成矿背景与成矿规律对比研究. 博士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京), 78-79 |

| [15] | 云南省地质矿产局. 1990. 云南省区域地质志. 北京: 地质出版社 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35