2. 中国地质大学(武汉) 材料与化学学院, 武汉 430074

2. Faculty of Materials Science and Chemistry, China University of Geosciences(Wuhan), Wuhan 430074, China

自从40年前纳米物质和纳米科技进入人们的视野,把人类对物质的认识推向了一个崭新的层次,进入21世纪纳米科技已经向各个领域渗透和拓展,显示出其在社会经济等各个领域的巨大潜力,以及正在产生的深远影响。大量事实证明,纳米物质具有常规物质不具备的新奇特性,能解决常规物质不能解决的新问题。值得注意的是,纳米物质进入各个基础学科领域产生了许多新的学科,如纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米材料学、纳米医学等,纳米技术的诞生也催生了一批新的技术领域,如纳米加工学、纳米环境学和纳米器件学等(张立德和牟季美,1994;Zhang and Mou, 2001;Zhang and Fang, 2010)。正是这些领域滋生了纳米科学,同时也构成了纳米物质应用的基础,而纳米技术正是在获得纳米物质和应用纳米物质的过程中产生并得以发展的。

地壳是纳米物质蕴藏量最多的地球圈层。从某种意义上来说,纳米物质是构筑地壳的重要组成部分,也是当前地质学研究的新对象。它不同于地壳中的宏观物质,也不同于构成地壳的微观物质,它是由地壳中原子和分子构筑的纳米尺度的物质。本世纪初,美国矿物学家Hochella Jr(2002)提出纳米科学和技术是地球科学的下一次革命,这场革命已在地质科学界蓬勃展开,方兴未艾。纳米科技与地球科学的结合催生了新兴的纳米地球科学,也就是纳米地质学,并且纳米技术将把地质学研究推向一个新的层次(Hochella,2002)。纳米物质的构成、性能与结构的相关性、尺度效应和表面效应对性能的影响、纳米物质的成因、地壳中纳米物质的提取技术、性能的激活技术、失活纳米物质的再生技术、零维、一维、二维纳米单元性能与维度的相关性以及地壳中纳米物质在各个领域的应用技术等均属于纳米地质和纳米技术研究的重要科学内涵(姜泽春,1995;任天祥等,1995;章振根,1995;万泉,2012)。作者于2000年起组织并参与纳米矿物材料和地下介质中纳米尺度地质过程研究,牵头申报 “纳米矿物材料及应用工程研究中心”于2006年被批准为教育部工程研究中心。纳米地质科学技术是地质科学技术家族的一个新成员,对这一领域的深入研究既能加速对地质科学技术的认识,同时也为人类文明、社会发展和经济的振兴提供了新的机遇,无疑纳米物质科学和技术的研究是当今地质科学研究的制高点(章振根,1994;刘岫峰,1995)。中国应重视这一新兴科学技术领域的研究,使中国纳米地质学研究进入这一领域的科学前沿,保持我国在这一领域研究的先进地位。

本文旨在已有的研究基础上对纳米地质学的概念及发展、天然纳米物质的分类和成因及其在能源、环境、地质等领域的重要作用做简单介绍。

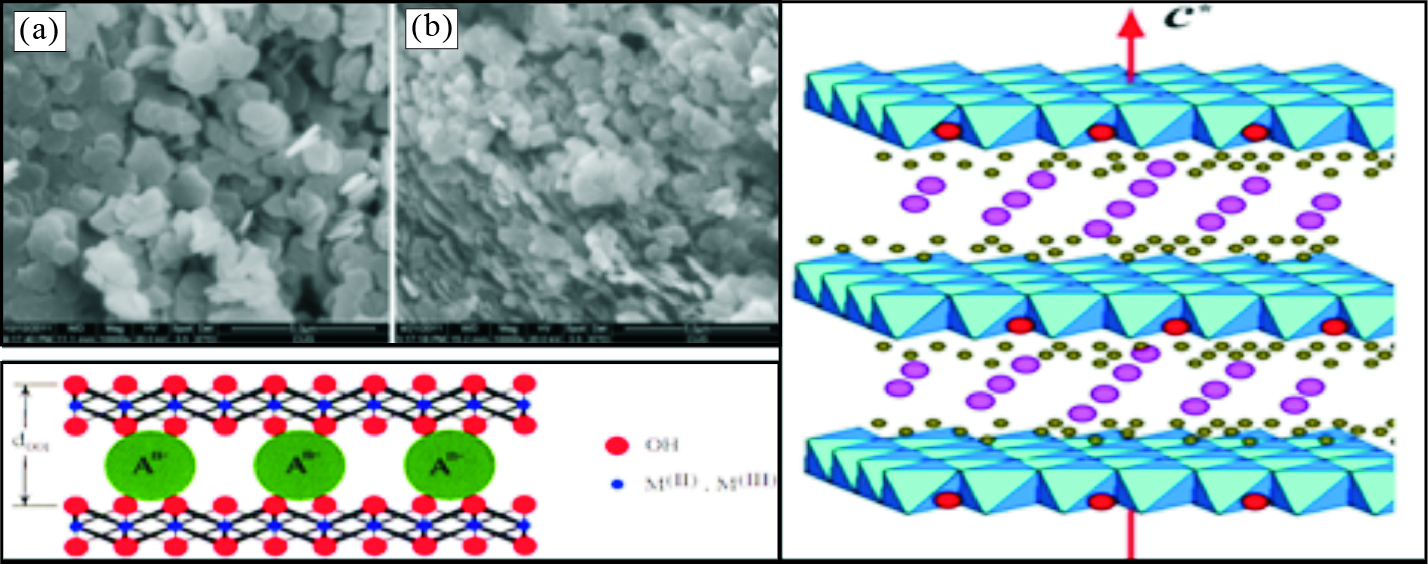

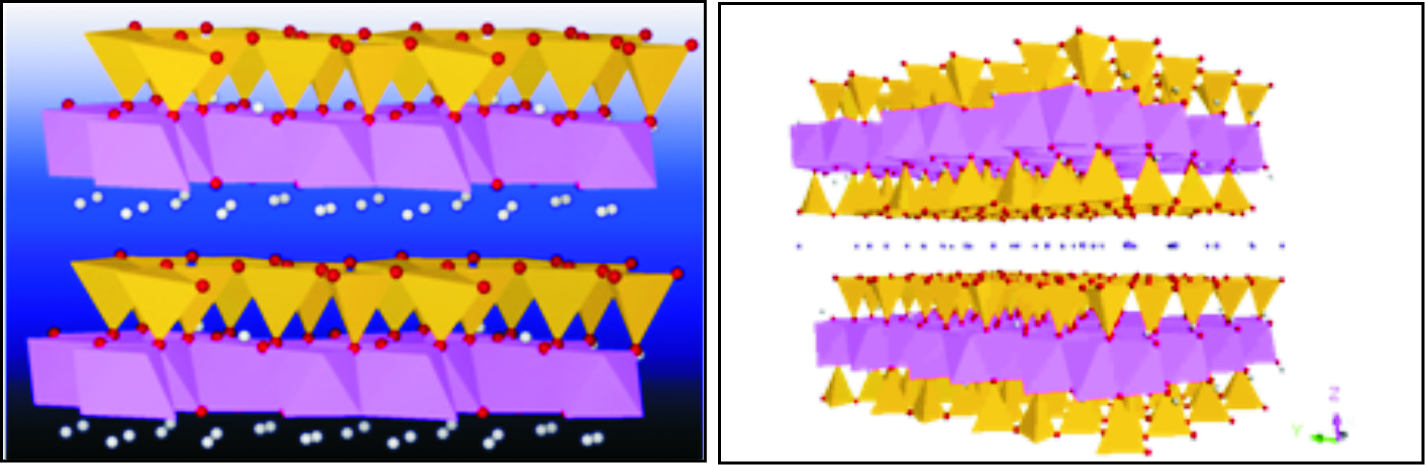

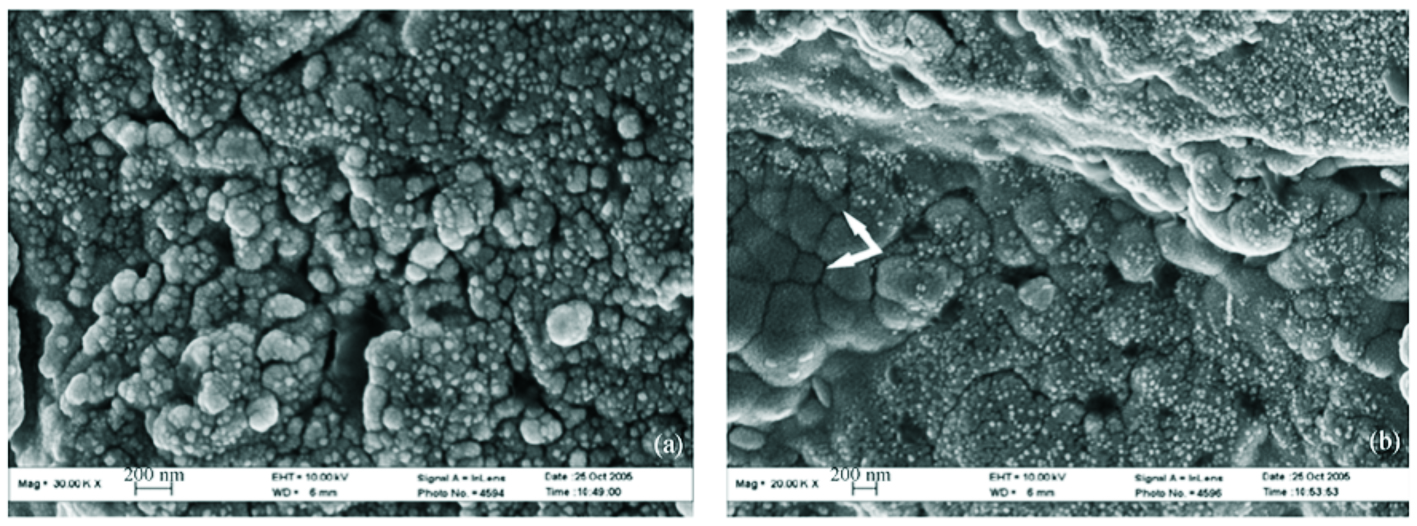

2 天然纳米物质的种类及其成因经过文献调研及其过去相关工作的研究,笔者对地壳中的纳米物质进行了大致的归类。大自然是纳米物质的博物馆,从物质尺度上来讲,可分为:零维纳米粒子,如卡林型金矿中的7~10 nm粒径的自然金颗粒,伊利石中5~20 nm金颗粒以及水中胶体粒子等等。李建威等通过对金矿石中主要金属矿物黄铁矿和毒砂的扫描电镜-能谱分析、电子探针分析和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析,发现纳米级自然金颗粒(Au0)存在于粗晶黄铁矿中(华曙光等,2012)。上世纪80年代末,对美国加州深钻岩心进行扫描电子显微镜观测时,在晚中生代花岗质糜棱岩滑移叶片中发现了2~5 nm的超微球粒(孙岩,2006)。一维的棒状、管状纳米物质,如王焰新、田熙科等研究的管状纳米埃洛石(图 1),通过对其进行化学改性应用于去除含铬的工业污水,结果显示其具有优异的吸附性能(Tian et al., 2015)。此外,一维结构的纳米物质还有海泡石、凹凸棒石等。二维片状纳米物质有蒙脱土、水滑石族(图 2,3)等(Auerbach et al., 2004;Yang et al., 2012;Li et al., 2014)。多孔纳米物质,有硅藻土(图 4,Wu et al., 2005)、珍珠岩等,徐传友等(2008)利用珍珠岩的多孔结构将其用作吸声材料,其吸声性能优异。另外,自然界还存在共生的纳米物质,如孙晓明等在南海台西南盆地沉积物中发现的由颗粒为单元而排列的草莓状黄铁矿与纳米级石墨碳,可用作天然气水合物的重要示踪体系(张美等,2011)。

|

图 1 天然纳米矿物埃洛石透射电子显微镜图像(据Tian et al., 2015) Fig. 1 TEM images(from Tian et al., 2015) (a)、(b)HNTs; (c)、(d)PEI-HNTs |

|

图 2 片状水滑石扫描电子显微镜图像及其结构示意图(据Li et al., 2014修改) Fig. 2 SEM images and structural diagram of layered hydrotalcite(modified after Li et al., 2014) |

|

图 3 1 : 1型高岭石(左)和2 : 1型蒙脱石(右)结构示意图(据Yang et al., 2012;Auerbach et al., 2004) Fig. 3 Schematic structural diagrams of 1 : 1 type kaolinite(left) and 2 : 1(right)type montmorillonite (from Yang et al., 2012;Auerbach et al., 2004) |

|

图4 多孔结构硅藻土的扫描电子显微镜图像(据Wu et al., 2005 Fig.4 SEM images showing honeycomb structures of various diatom skeletons(from Wu et al., 2005) |

揭示地壳中纳米物质的成因是深入认识地壳中纳米物质的前提,它有助于揭示地壳中纳米物质与宏观物质的相关性,也有助于研发纳米材料的提取技术。纳米材料是在极端的条件下产生的,对于宏观物质的形成,以及对宝石成因的认识、地壳的构筑,纳米物质的开采、利用都有非常重要的作用。下面将详细讨论天然纳米物质的几种主要成因。

大爆炸诞生了宇宙,宇宙演化出现恒星、行星,地球形成之后出现了各种各样的地质过程。不管是天体演化还是地质过程,都表现为物质的运动和演化(姜泽春,1993)。在天体演化和地质过程中生成的任何一种矿物都经过纳米阶段,其中一些矿物一直停留在纳米阶段。

核爆炸时会瞬间产生极高的温度和压力,因此,爆炸中心的物质会熔融和气化,冷却为纳米微粒。在放射性矿石周围的矿物,其晶格在放射元素发射的高能粒子的轰击下会遭到破坏而出现非晶化,在这种非晶化的产物中可能有纳米微粒。邸云信和于蕾(2014)利用爆炸合成的方法制备了纳米磷酸铁锂,研究了爆炸合成的专用炸药及爆轰参数的计算,结果可得到15 nm的球形颗粒。

在一些地质作用过程中,也会有纳米粒级的物质形成。例如地质中常发生岩石间的滑动、断裂等构造运动,在大的构造运动中常常会产生巨大的应力。在滑动形成的断层带上,岩石被磨得非常细小,形成纳米粒级的微粒。这些天然纳米物质可以提供许多有关断裂带内部的信息。岩石剪切滑移面纳米粒子层最早发现于美国圣安德列斯断裂带的花岗质糜棱岩中,后相继在国内外一些地区的不同岩类中观察到。在剪切滑动作用下,具有圆度和球度的纳米粒子可被变异,并形成层状结构和各种构造型式。孙岩等(2005)在黄海二叠系泥岩滑移叶片中用SEM观测到纳米级超微球粒,这就是由于高速剪切滑移作用下经磨损摩擦所形成的。

在地震裂变的过程中,物质的高速剪切力及其碰撞摩擦的相互作用也会生成纳米物质,如对汶川地震剪切滑动面纳米级颗粒形成机制的研究表明(袁仁茂等,2014),在汶川5.12大地震同震主地表破裂带中,多处断层滑动面上可见到具有强烈形变特征的薄层断泥层,其中含有很多纳米级颗粒,地震断层滑动会产生摩擦热,热分解是纳米粒子形成的一个因素,此外断层滑动摩擦面磨损、研磨、粉末化也是纳米粒子形成的主要途径,这些纳米粒子都是在地震快速变形过程中极端不平衡条件下形成的。秦岭卡林型金矿形成于中生代大陆内部碰撞造山带,属于碰撞造山挤压转变期的减压增温体制,表明成矿与碰撞同步(陈衍景等,2004)。

此外,海洋、湖泊、地下水体、热液及岩浆中的物质在一定的条件下都会析出并长大,形成纳米物质。例如人们研究海底洋盆的物质,发现海底有许多锰结核。这些拳头大小的团块里面含有丰富的锰,形成了一个巨大的锰矿床。原来大洋中间洋中脊的地方,不断地喷发着地幔物质,这些物质很快冷却,形成细小的胶体,它们沉淀到海底,最后形成结核,随着洋底板块的漂移,慢慢移到别的地方。这些锰的胶体最初就是一些纳米粒级的微粒,它们在海水电解质作用下凝聚起来,有些会再结晶,胶结成大的团块(施倪承等,1995)。而在火山爆发过程中,大量高温岩浆喷出后因快速冷却而形成尘埃和火山玻璃。这些过程与现在人工纳米微粒的制备过程是十分类似的,同样会生成纳米微粒。在岩浆结晶过程中,一些结晶出来的晶体会包裹一些液体或气体,常称包裹体。有些包裹体非常细小,分散在晶体当中,其大小可以是几十到几百纳米。这些被包裹的液体或气体携带了当初结晶时的信息,为人们了解矿物或岩石的形成提供重要的证据。所以,在火山尘埃、火山灰、火山玻璃中也存在着纳米微粒。胡明安(1997)研究桂西北的纳米金成矿理论,其主要来源是在高压和地质热事件如沉积地产的深埋地热增温、大地构造位置及构造运动、岩浆-火山活动以及热液活动等。

天然纳米物质在自然中广泛存在,地质环境的复杂性造成了天然纳米物质成因的多样性。通过纳米物质成因的研究反推纳米物质形成时的地质条件,以及它们是如何以不同寻常的方式推动整个地球过程,从纳米尺度重新认识地球系统科学,具有极其重要的研究价值和意义。目前相关的研究工作正逐步引起重视,但国内外都仍处在起步阶段。

3 天然纳米物质特性及其应用当物质粒径减小到0.1~100 nm时,它的特性和原子组态就与宏观的晶体、非晶体大不相同。纳米级微粒具有许多不同于其宏观物体的物化性质,例如表面与界面效应,小尺寸效应,宏观量子隧道效应,量子尺寸效应等,并呈现出一系列不寻常的力学、电学、磁学、热学等特性。因此,纳米物质在地质过程的研究,能源、矿产资源的勘探开发,环境保护和灾害预测等领域有着广泛的应用。

纳米地质学中最基础的研究对象是纳米矿物。纳米矿物表面反应性在重要地质过程中的作用及其机制的研究中具有重要意义,例如成油生气、成矿等。纳米技术是纳米油气研究与勘探开发的关键,加强油气在纳米级孔喉系统中的生成、吸附、解析、扩散和聚集能力等油气系统的研究具有重要意义,纳米油气也将是未来石油工业发展的重要方向之一。油气成因机制研究从具有碳酸盐岩缝洞储集层的“管流”聚集、微米至毫米孔喉储集层的“渗流”运聚,延伸到致密条件的纳米级孔喉储集层的“滞留”储集。纳米油气就是用纳米技术来研究和开采聚集在纳米级孔喉储集系统中的油气,涵盖了页岩油、页岩气、煤层气、致密砂岩油、致密砂岩气、致密灰岩油等。邹才能等人(2011,2015)的研究揭示了致密油气储集层纳米孔隙的大小,致密灰岩油、砂岩油、砂岩气储集层孔隙直径分别为40~500 nm、50~900 nm、40~700 nm。

此外,孙岩等(2009)在晚中生代花岗质糜棱岩滑移叶片中发现了纳米级超微球粒结构(图 5),泥岩中含纳米级磨粒的滑移层具有涂抹效应,起到了油气封盖的作用。针对构造煤变形特征的研究,Li等(2013)发现在纳米尺度上,构造煤的大分子结构会因后期改造作用而发生规律性变化,琚宜文等(2005)认为构造变形不仅不同程度的改变着煤的大分子结构和化学成分,也影响到构造煤的纳米级孔隙结构,而纳米级孔隙是煤层气的主要吸附空间,Ju和Li(2009)对构造煤超微结构,包括煤大分子结构和纳米级孔隙的研究进展及前景作了总结和归纳,认为这有助于了解煤层气的富集机理、煤与瓦斯突出的机制以及预测煤层气/瓦斯富集区。纳米理论的出现对煤中纳米级孔隙和大分子结构的研究提供了方法和依据,对实现煤层气的高产提供有力的理论依据。Wang等(2015)通过对煤系页岩储集层孔隙特征的研究发现,纳米级孔隙对气体渗流的作用不大,但其吸附能力较强,是理想的储气空间。另外,海底天然气水合物也是十分重要的能源矿产,孙晓明等人(张美等,2011)在南海台西南盆地沉积物中的自生草莓状黄铁矿中首次发现了纳米级的低结晶度石墨碳(图 6),其主要呈现出似纳米碳管和纳米锥形状,其中似纳米管状包括环状和板状2种形态,环状结构直径多为10~20 nm,板状最大的直径高达20 nm。研究结果显示该地区海底沉积物中存在大量的CH4和H2S过饱和流体,因此可以用作天然气水合物的又一重要示踪体系。

|

图 5 泥岩高温高压实验面理化样品扫描电子显微镜图像 Fig. 5 The SEM images of foliated mudstone by the high temperature and high pressure experiment (a)均匀分布的纳米粒子;(b)复体纳米颗粒排列成连环梅花状团块构造(箭头指)(孙岩等,2009) |

|

图 6 台西南盆地管状黄铁矿中

草莓状黄铁矿扫描电子显微镜图片

Fig. 6 SEM images of framboid pyrite in the tubular

pyrite from the southwest Taiwan basin

(a),(b),(d)草莓状黄铁矿; (c)草莓状黄铁矿表面丝状物(据张美等,2011) |

在构造地质学领域中,孙岩等(2009)研究表明,剪切运动的滑移层面上普遍存在纳米粒子(图 5),其结构面的运动以滚动滑移为主,纳米粒子起到润滑和减阻的作用,可以加速断裂活动和扩展规模。对剪切面上纳米结构进行研究可以揭示构造剪切运动的微观运动学机理,进而结合宏观构造探讨构造动力学行为,有助于推动显微构造动力学的发展,开拓构造地质学的新领域。此外,袁仁茂等(2014)研究了汶川地震破裂带断层泥,在断层泥滑动摩擦面上都可观测到许多高品质和近似高品质的微-纳米单体颗粒,以及形态各异、空间分布复杂的微-纳米复体颗粒(图 7)。断层滑动摩擦面磨损、研磨、粉末化是汶川同震断层泥中微-纳米级颗粒形成的主要途径。微-纳米级颗粒的结构是地震断层滑动留下的地质形迹,是地震断层滑动的记录,它可作为判定古地震断层的一种标准,可进一步揭示地震断层剪切滑动的微观运动学。

|

图 7 断层泥滑动面微-纳米级颗粒扫描电子显微镜图片

Fig. 7 SEM images of the micro-nano particles in the slickenside plane of the fault gouge

(a)单体球状颗粒呈散布状;(b)单体颗粒异化,稍微拉长,呈镶嵌状结构;(c)单体纳米颗粒组合成块状复合体,边缘有空隙,局部翘起(箭头所示);(d)单体纳米颗粒组合成蚕虫状(H),饼状(E)和块状(G)复合体,边缘为张裂隙(箭头所示), 块状单元间较松散(虚线区)(袁仁茂等,2014) |

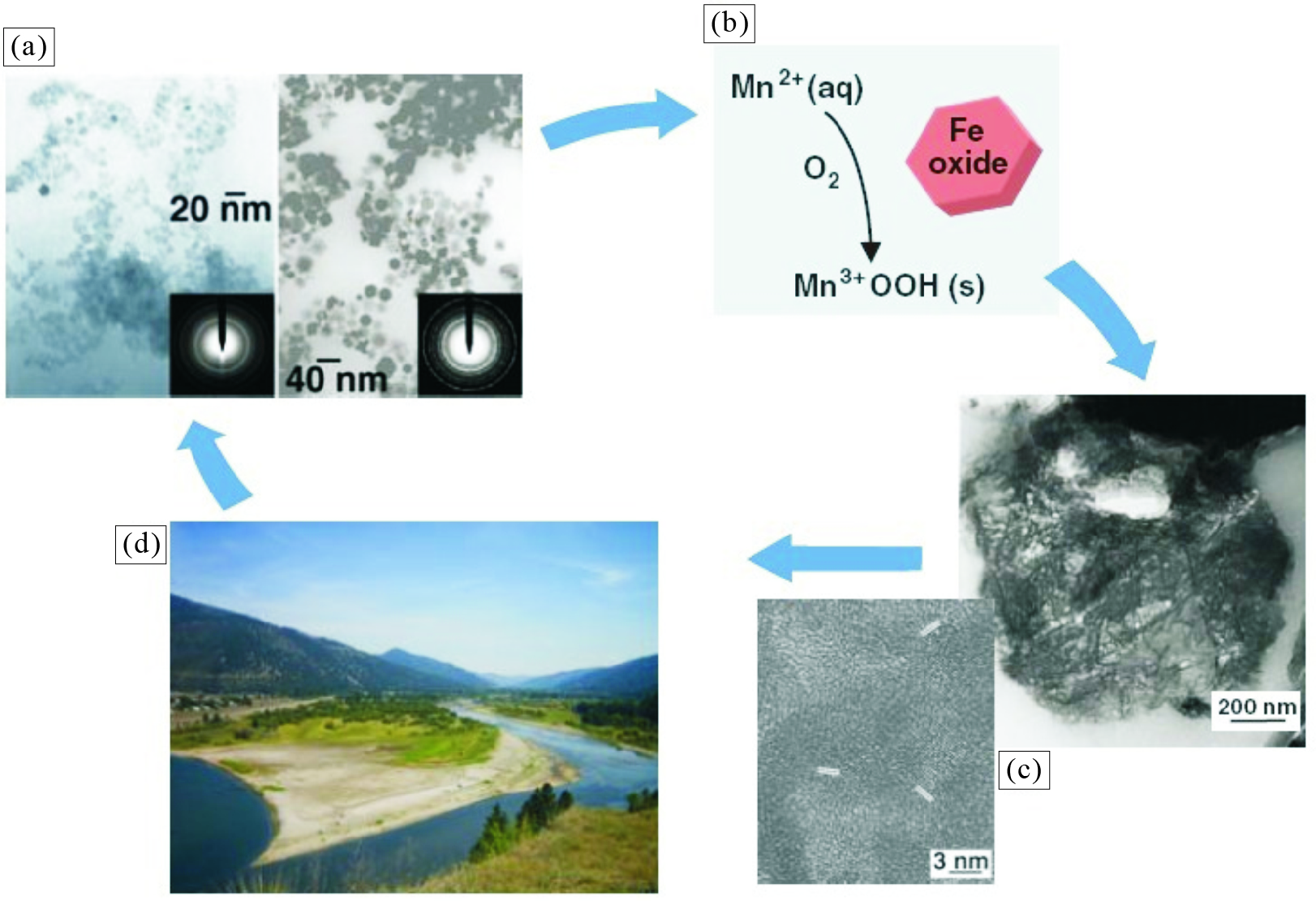

目前,环境问题受到全世界的极大关注,环境地球化学的研究也正处于高潮时期,但其研究内容仍属于宏观的物质对环境所造成的影响(Banfield and Navrotsky, 2001)。水环境中的纳米粒子无处不在,其对水质起至关重要的作用,它能影响金属元素的迁移,减少其在河床沉积物中的含量。在地下蓄水层和沉积物中,纳米矿物颗粒也可调控污染物的运输(如 图 8)(Hochella et al., 2008)。如最近研究的纳米晶体Fe-O颗粒涂层在沉积物上能够影响微量金属和污染物的转移(Wigginton et al., 2007),包括U(Ⅵ)和As(V);Fe-O纳米颗粒还能够影响金属浓度,如土壤中的Zn;以及天然纳米物质对地下水中微污染物的固定,如铁氧化物纳米颗粒对As的固定(Tian et al., 2015)。又如陈天虎等(2005)发现了黄土中存在纳米棒状方解石,是一种重要的黄土堆积期干旱环境指示矿物,其对环境中纳米矿物的研究、黄土中碳酸盐成因及古气候研究具有重要价值。此外,对于温室气体的减排,王焰新等提出,在用地质储存方法将CO2液化封存于地下深部岩层的孔隙时,从纳米尺度研究CO2流体与岩石间的相互作用,从而提高岩石的地质储存能力,为CO2减排提供了经济高效安全的材料和方法(Mao et al., 2011; 王焰新等,2011)。纳米技术为环境地质领域提供了新的研究机遇,推动了环境地质研究向更深层次发展,它使人们认识到以前没有认识的污染现象,检测、察觉到以前不能察觉的污染物,治理以前无法治理的环境污染问题。

|

图 8 天然存在的纳米粒子对水环境中的影响示意图(据Hochella et al., 2008) Fig. 8 Schematic diagram showing the effect of natural presented nanoparticles on water environment(from Hochella et al., 2008) |

地壳是纳米物质蕴藏量最多的地球圈层。从某种意义上来说,天然纳米物质是构筑地壳的重要组成部分,也是当前地质学研究的新对象。物质在纳米尺度展现出独特的物理化学性质,在能源、环境以及地质等社会基础领域发挥着越来越重要的作用。这些性质上的差异有可能为某些重要的地球化学以及生物地球化学反应及动力学过程带来变化。这是一个广阔的未知领域,它将会拓展和丰富我们对矿物影响土壤、水、生物、大气圈的认知。通过进一步深入研究和了解大气、海洋、陆地上种类繁多的纳米粒子的形成机制、反应性和稳定性、迁移转化规律以及它们将会对自然环境以及人类社会带来的影响。这样的研究不仅会增长对自然界的认识同时也会加速对人工新材料的研发。纳米地质学仍处于一个相对早期的发展阶段,在这方面的知识还非常有限,对于地质科学而言未来几年将会是一个充满令人兴奋的新认识、新发现和新变化的时期。纳米地质学的发展必将引领人们对地质环境的认识与研究达到一个新的高度。

| [1] | Auerbach S M, Carrado K A, Dutta P K. 2004. Handbook of layered materials. New York: CRC Press |

| [2] | Banfield J F, Navrotsky A. 2001. Nanoparticles and the environment-An introduction. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 44(1): 1-58 |

| [3] | Hochella Jr M F. 2002a. Nanoscience and technology: the next revolution in the Earth sciences. Earth and Planetary Science Letters, 203(2): 593-605 |

| [4] | Hochella Jr M F. 2002b. There's plenty of room at the bottom: Nanoscience in geochemistry. Geochimica et Cosmochimica Acta, 66(5): 735-743 |

| [5] | Hochella Jr M F, Lower S K, Maurice P A, Penn R L, Sahai N, Sparks D L, Twining B S. 2008. Nanominerals, mineral nanoparticles, and earth systems. Science, 319(5870): 1631-1635 |

| [6] | Ju Y W, Li X S. 2009. New research progress on the ultrastructure of tectonically deformed coals. Progress in Natural Science, 19(11): 1455-1466 |

| [7] | Li C M, Wei M, Evans D G, Duan X. 2014. Layered double hydroxide-based nanomaterials as highly efficient catalysts and adsorbents. Small, 10(22): 4469-4486 |

| [8] | Li X S, Ju Y W, Hou Q L, Fan J J. 2013. Response of macromolecular structure to deformation in tectonically deformed coal. Acta Geologica Sinica, 87(1): 82-90 |

| [9] | Mao X M, Tian X K, Yu C Y. 2011. Capturing and storage of CO2 by micron-nano minerals: Evidence from the nature. Chinese Journal of Geochemistry, 30(4): 569-575 |

| [10] | Tian N, Tian X K, Ma L L, Yang C, Wang Y X, Wang Z Y, Zhang L D. 2015a. Well-dispersed magnetic iron oxide nanocrystals on sepiolite nanofibers for arsenic removal. RSC Advances, 5(32): 25236-25243 |

| [11] | Tian X K, Wang W W, Wang Y X, Komarneni S, Yang C. 2015b. Polyethylenimine functionalized halloysite nanotubes for efficient removal and fixation of Cr(Ⅵ). Microporous and Mesoporous Materials, 207: 46-52 |

| [12] | Wang G C, Ju Y W, Yan Z F, Li Q G. 2015. Pore structure characteristics of coal-bearing shale using fluid invasion methods: A case study in the Huainan-Huaibei Coalfield in China. Marine and Petroleum Geology, 2015, 62: 1-13 |

| [13] | Wigginton N S, Haus K L, Hochella Jr M F. 2007. Aquatic environmental nanoparticles. Journal of Environmental Monitoring, 9(12): 1306-1316 |

| [14] | Wu J L, Yang Y S, Lin J H. 2005. Advanced tertiary treatment of municipal wastewater using raw and modified diatomite. Journal of Hazardous Materials, 127(1-3): 196-203 |

| [15] | Yang S Q, Yuan P, He H P, Qin Z H, Zhou Q, Zhu J X, Liu D. 2012. Effect of reaction temperature on grafting of γ-aminopropyl triethoxysilane(APTES)onto kaolinite. Applied Clay Science, 62-63: 8-14 |

| [16] | Zhang L D, Mou J M. 2001. Nanomaterials and nanostructure. Beijing: Science Press, 27-30 |

| [17] | Zhang L D, Fang M. 2010. Nanomaterials in pollution trace detection and environmental improvement. Nano Today, 5(2): 128-142 |

| [18] | 陈天虎, 陈骏, 季峻峰, 徐惠芳, 盛雪芬. 2005. 洛川黄土纳米尺度观察: 纳米棒状方解石. 地质论评, 51(6): 713-718 |

| [19] | 陈衍景, 张静, 张复新, Pirajno F, 李超. 2004. 西秦岭地区卡林-类卡林型金矿床及其成矿时间、构造背景和模式. 地质论评, 50(2): 134-152 |

| [20] | 邸云信, 于蕾. 2014. 爆轰法合成纳米磷酸铁锂的性能研究. 工程爆破, 20(6): 36-38 |

| [21] | 胡明安. 1997. 地质热事件-有机质-金属成矿作用的联系. 地质科技情报, 16(2): 67-72 |

| [22] | 华曙光, 王力娟, 贾晓芳, 陈蕾, 李建威. 2012. 陕西镇安丘岭卡林型金矿金的赋存状态和富集机理. 地球科学-中国地质大学学报, 37(5): 989-1002 |

| [23] | 姜泽春. 1993. 纳米科学与地学. 地质地球化学,(2): 22-25, 21 |

| [24] | 姜泽春. 1995. 地学领域里的纳米科学问题. 矿物岩石地球化学通报,(4): 262-266 |

| [25] | 琚宜文, 姜波, 侯泉林, 王桂梁, 方爱民. 2005. 华北南部构造煤纳米级孔隙结构演化特征及作用机理. 地质学报, 79(2): 269-285 |

| [26] | 刘岫峰. 1995. 纳米地质学: 一个正在兴起的战略性地学科技领域. 地质科技管理,(1): 22-24 |

| [27] | 任天祥, 刘应汉, 汪明启. 1995. 纳米科学与隐伏矿藏: 一种寻找隐伏矿的新方法、新技术. 科技导报,(8): 18-19 |

| [28] | 施倪承, 马喆生, 何万中, 罗济民. 1995. 太平洋北部洋底锰结核中的纳米固体研究: 矿物中的纳米固体及其应用前景. 中国科学(B辑), 25(7): 778-784 |

| [29] | 孙岩, 陆现彩, 舒良树, 顾连兴, 朱文斌, 郭继春, Lin A M. 2005. 剪切滑动带断层岩中超微结构的实例观测和研究展望. 自然科学进展, 15(1): 15-20 |

| [30] | 孙岩, 陆现彩, 刘德良, 舒良树, 朱文斌, 郭继春. 2006. 断裂剪切带厘米级磨砾和纳米级磨粒的发现、命名及其油气地质意义. 高校地质学报, 11(4): 521-526 |

| [31] | 孙岩, 陆现彩, Zhang X H, 刘浩, Lin A M. 2009. 变质岩透入性面理的纳米结构研究. 中国科学(D辑), 39(8): 1140-1147 |

| [32] | 万泉. 2012. 关于纳米地球科学的一些思考. 矿物学报,(S1): 50-51 |

| [33] | 王焰新, 毛绪美, DePaolo D. 2011. CO2地质储存的纳米尺度流体-岩石相互作用研究. 地球科学-中国地质大学学报, 36(1): 163-171 |

| [34] | 徐传友, 王海娟, 赵学超, 杜鑫. 2008. 珍珠岩对多孔吸声材料性能的影响. 中国非金属矿工业导刊,(5): 27-29 |

| [35] | 袁仁茂, 张秉良, 徐锡伟, 林传勇, 史兰斌, 李萧. 2014. 汶川地震剪切滑动面微-纳米级颗粒的特征、形成机制及地震意义. 中国科学(D辑), 44(8): 1821-1832 |

| [36] | 张立德, 牟季美. 1994. 纳米材料学. 沈阳: 辽宁科学技术出版社 |

| [37] | 张美, 孙晓明, 芦阳, 徐莉, Xu H F, 陆红锋. 2011. 南海台西南盆地自生管状黄铁矿矿物学特征及其对天然气水合物的示踪意义. 矿床地质, 30(4): 725-734 |

| [38] | 章振根. 1994. 纳米科技在地学及相关学科中的应用前景. 地质地球化学,(4): 38-41 |

| [39] | 章振根. 1995. 纳米科技与地学研究的思考. 大地构造与成矿学, 19(1): 77-82 |

| [40] | 邹才能. 2011. 非常规油气地质. 北京: 地质出版社 |

| [41] | 邹才能,朱如凯,白斌,杨智,侯连华,查明,付金华,邵雨,刘可禹,曹宏,袁选俊,陶土振,康晓明,王岚,李婷婷.2015,致密油与页岩油内涵、特征、潜力及挑战.矿物岩石地球化学通报,34(1):3-16 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35