2. 南京大学 地球科学与工程学院, 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室, 南京 210093;

3. 中国科学院 地球化学研究所, 矿床地球化学国家重点实验室, 贵阳 550081;

4. 中国石油大学(华东) 非常规油气与新能源研究院, 山东 青岛 266580;

5. 中国科学院 广州地球化学研究所, 广州 510640;

6. 中联煤层气有限责任公司, 北京 100011

2. School of Earth Sciences and Engineering, State Key Laboratory for Mineral Deposits Research, Nanjing University, Nanjing 210093, China;

3. Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Ore Deposit of Geochemistry, Guiyang 550081, China;

4. Research Institute of Unconventional Petroleum and Renewable Energy, Chinese University of Petroleum(Huadong), Qingdao Shandong 266580, China;

5. Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China;

6. China United Coalbed Methane Co., Ltd., Beijing 100011, China

当代信息革命标志着摩尔(Moore)时代的结束,载体(carriers)革命时代的开始,即最大限度的缩减物质能量载体,从而最大限度萃取信息密度。纳米科学正将载体革命引导到超微介观、信息网络和虚拟技术的崭新平台。纳米(nanometer 或nano),又称毫微米,是一种长度单位(1 nm=10-3 μm)。纳米颗粒具有许多不同于其宏观物体的物化性质:表面与界面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应、量子尺寸效应等(陈敬中,1994;汤倩等,2010)。对于化学组分和结构相同的物质,尺寸是影响其性质的主导因素(Alivisatos,1996),纳米粒子嵌入固相物质内部会导致晶体离子相互作用,产生高效物理效应和化学行为,形成特殊势能,进而出现变能带和高能带结构,起到新奇的功效(Veprek et al., 2000; Kambe,2001)。

对纳米级物质的研究设想,首先是由物理学界提出的。1965年诺贝尔物理学奖获得者美国物理学家R.P. Feynman曾提出,希望按人们的意志排列原子来制造出期望的产品的构想(Hochella,2006)。1970年麻省理工学院开始进行分子装置的研究,并将其命名为纳米科技(nanotechnology),其后在斯坦福大学又成立了纳米科技研究组。自1982年IBM公司成功制造第一台扫描隧道显微镜(STM)以来,纳米科技突飞猛进。1990年7月在巴尔的摩召开了第一届国际纳米科技会议,将纳米科技划分为6大分支:纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学,标志着纳米科技的正式诞生,同时出版2种专业国际刊物《Nanotechnology》和《Nanobiology》。中国于1990年3月在中国科学院的组织下,召开了纳米固体讨论会,展现出对前沿学科的预见性(章振根,1995)。1994年“微观和纳米工程国际会议”和2004年美国世界科技评估中心(WTEC)组织权威纳米科学家发表纳米研究论著:《Nano Structural Science and Technology: A Worldwide Study》等,将纳米科学研究推向新的阶段,并扩展到各个学科领域。当今社会正处在一个迅猛发展的“纳米时代”,“纳米”已经由概念演变为技术和产品,并越来越为广大科技工作者所熟悉和应用。纳米科技的发展为人类处理环境、生命和能源等领域的关键性难题提供了富有成效的新思路和新见解(Wirth,2004; Bhushan,2005; Porter and Youtie, 2009)。

诚然,人们还必须考虑到纳米科学家和物理学家所建立的纳米摩擦学(nano-tribology)、纳米力学(nano-mechanics)准则(Bhushan,2005)。尤其是实验的温压条件和线形程序(Musil,2000)与宏观地质环境决然不同,这就给纳米地质科学研究增加了难度。地质体中的纳米效应,以及一些纳米尺度的缺陷、孔裂隙等,影响了纳米矿物与有机质结构及其纳米结构的物理和化学性质。因此,纳米科学家(如南京大学都有为院士;南京航空航天大学郭万林教授)都一致认为:地质学中纳米科学问题,比物理学中的要复杂得多,其最好的答案要地质学家自己来回答。面对机遇与挑战,笔者结合前期相关研究,根据纳米地质学存在的重要问题,在观察方面,将宏观-微观-介观相结合;在实验方面,将压力强度-热梯度-溶液浓度相融合;在分析方面,将线形-亚线形(Mo et al., 2009)-非线形(non-lineation)理论相关联;在综合方面,将分层(delamination)-分级(hierarchy)(Guo et al., 2002)-分系统相联系,力争在深入研究纳米地质学前沿科学问题及纳米成藏成矿等方面有所超越,有所建树。

中国从20世纪80年代后期开始探索纳米地学问题,在纳米地质学研究的起步和发展阶段走在世界的前列。面对纳米地质学发展的新机遇,中国仍需保持自主创新的优势。实际上,20世纪90年代初中国地质学家就已将纳米科技引入到地质学,初步形成了纳米科学与地质学的结合:提出了纳米地质学的基本框架,获得了初步认识(唐孝威等,1991;姜泽春, 1993,1995;章振根和姜泽春,1993;刘岫峰,1995)。此后,Hochella(2002)和Lower等(2002)等讨论了纳米科技在地球科学中的应用,并进行了纳米地球科学的展望。

近些年来,国内外地质学家,尤其是中国地质学家对纳米地质学相关领域开展了一系列的研究,取得了令人瞩目的成就:在矿物学和地球化学方面观察了金、银、铜、铂、铱、硅、石墨、石英、方解石、云母、沸石、辉银矿、辉铝矿、脆硫锑铅矿、锡石等矿物的原子及晶格排列,并探讨了矿物表面吸附、沉淀、溶蚀、交代效应(丁振华,1999;陈敬中,1994);在晶体学方面从观察和理论上研究了某些矿物的晶格缺陷、发光中心、表面重构现象,如辉钼矿、方解石、金、银、铜等并探索其物理和化学机制(陈晶等,2003);在构造地质学方面从纳米级尺度研究韧性剪切带等构造特征(琚宜文等,2003;孙岩等,2009),并试图探索地球内部是否存在纳米颗粒的滑移层;在纳米岩石学、纳米构造地质学与煤岩学等方面获得了煤表面的纳米结构图像并探讨了其变化规律(Yu,2003;琚宜文等, 2004,2005a;Ju et al., 2005; 琚宜文和李小诗,2009);在矿床学方面对微细浸染型(卡林型)金矿进行了研究,发现金颗粒的平均粒径为7 nm,其成因与纳米效应有关;在海洋地质方面,海洋中的“黑烟囱”现象是纳米地质作用的结果;在古生物学方面探索了生物矿物(磷灰石、方解石)的纳米结构特征及其地质记录意义,并试图探查古生物残存基因;在天体地质方面认为黑洞现象与纳米物质有关(刘岫峰,1995);而C60的出现更吸引地质学家去努力探索新的地质物质形态(Domazetis et al., 2008)。随后,中国地质学家在岩石纳米尺度剪切变形、非常规储层纳米孔隙结构及其变形、纳米金属微粒迁移特征、纳米尺度流体-岩石相互作用等方面进行了进一步研究,取得了重要成果(孙岩等,2009;邹才能等, 2011b,2015;王学求等,2012;Li et al., 2015)。与此同时,国外地质学家针对纳米尺度地质作用等的研究(Hochella,2008; Javadpour,2009; Fathi and Akkutlu, 2012)为纳米地质学及其成藏成矿前沿问题深入研究提供了一定的理论基础。

地质学经过几百年的发展,在宏观和微观领域已经取得了重大进展。伴随着科技的巨大进步,地质学已向更宏观和更微观两个明显的方向发展:天体地质学和纳米地质学。由于纳米颗粒和纳米孔隙具有显著的特有属性,研究地质作用过程中纳米结构的形成机理、演化机制和聚集状态具有重要的科学价值,纳米科技将会为21世纪地质学的发展带来新的飞跃,从而获得地质学在介观尺度上的重大突破。前人已将纳米科技引入地质学的分支领域,并分别对纳米岩矿、纳米地球化学、纳米构造地质、纳米能源地质以及纳米矿床等方面进行了不同程度的研究,但主要是探讨了纳米地质领域中出现的相关科学问题,还没有对纳米地质效应及其成藏成矿机理进行系统研究,纳米地质的理论体系还未建立,纳米成藏成矿的整体认识还不完善。本文拟在国内外纳米地球科学研究基础上,引导地质学向更微观的层次迈进,深入探讨纳米矿物与岩石: 纳米晶格与表面效应以及岩矿成因、纳米构造地质与地球化学: 纳米变形与化学行为及其机理、纳米能源地质与矿床: 纳米成藏成矿效应及动力学机制、纳米地质理论在环境保护和灾害预测方面的重要作用等,进一步阐明纳米地质领域的重大和关键前沿问题,从而丰富和发展纳米地质理论和方法,并为能源与矿产资源的勘探开发以及环境保护和灾害预测提供重要科学基础。

1 基本概念和研究方法前人根据纳米科技在地球科学中应用的研究进展,初步讨论了纳米地球科学的概念:借助纳米科学研究手段、经验和成果,让纳米科学技术与地球科学结合,从纳米尺度研究地球固体物质形貌、结构和成分,从而揭示固体地球物质纪录的纳米尺度信息。地球科学从光学显微镜时代进入电子显微镜时代是纳米地球科学诞生的标志(陈天虎和谢巧勤,2005)。纳米地球科学主要是从纳米尺度揭示矿物介观结构、形貌、成分、界面关系及形成机理,从纳米尺度认识矿物生长、溶解、转变、演化过程、生物矿化过程和机制,揭示矿物吸附等界面化学本质,进而从纳米尺度认识各种地球化学过程和机理、元素迁移规律,认识纳米颗粒效应和纳米孔隙结构对地球化学过程与行为的影响,从介观尺度解读地质演化和地球发展的信息(Hochella,2002)。

结合前人的研究,本文提出纳米地质学等基本概念和内涵:纳米地质学是指以纳米科学与地球科学为依托,以纳米技术与地学研究方法为手段,以固体地球物质为研究对象,对各种地质体中已知或有待探知的纳米微粒和孔隙进行分析研究,从而揭示地质过程中纳米效应与地质现象的关系及成因规律的科学。纳米地质学是一门高度综合的交叉学科,很难划分出经典意义上的单科性研究,需要多门学科综合研究。

纳米地质学技术手段除常规的外,更主要依靠以扫描隧道效应为基础的纳米观测技术,如扫描隧道显微镜(STM)和电子扫描隧道谱分析、原子力显微镜(AFM)、激光力显微镜(LFM)、磁力显微镜(MFM)、弹道电子发射显微镜(BEEM)、扫描离子电导显微镜(SICM)、摩擦力显微镜(FFM)、表石力测量仪(SFA)、纳米电子力学仪(NEMA)、扫描热显微镜及隧道热量计(STHM)、扫描隧道电位仪(STP)、扫描近场光学显微镜(SNOM)、CT扫描(CT)和阴极发光(CL)等,这些手段能在大气、溶液中进行观测,并可发展成分子、原子调控技术及纳米加工技术,可全面开展地质物质、地质作用和矿业纳米层次上的科学技术与生产开发工作(刘岫峰,1995; Bhushan,2005)。纳米地质学中纳米尺度的研究要注意与微米尺度及宏观尺度研究的结合。

纳米地质学是主要研究地质体中纳米尺度的微粒在形成、运移、聚集及存在形式等各种地质作用过程及地质演化机制的科学,根据目前的研究方向和研究进展可具体分为:纳米矿物学、纳米岩石学、纳米地球化学、纳米构造地质学、纳米能源地质学、纳米矿床学、纳米地震地质学和纳米环境地质学等方面,作为一个初步的分类方案,还需要后续的研究工作对其进行补充和完善。

2 研究进展纳米地质学是用纳米科学与技术手段来研究固体地球的科学,近年来对其进行了一定程度的研究并取得重要进展,现对纳米地质学各分支学科进行分类研究。

2.1 纳米矿物学矿物不仅具有资源属性,而且具有环境属性,是一切地质作用过程的信息载体和记录者。矿物学是地质学的基础学科之一,所使用的基本量度之一为Å,由于1 nm=10Å,所以纳米科技与矿物学使用的量度较密切和接近;矿物学中晶体结构的研究涉及到晶形、缺陷、有序和无序等问题,关于矿物的颜色、光性、顺磁性、电导性、压电性和微量杂质元素的研究,此外,地球关键带水-矿物-生物交互作用,广泛存在纳米尺度物质和地质作用现象的纪录,也正是纳米科学所研究的重要内容。研究这些问题使用的主要手段和方法与纳米科学的主要手段一致。因此矿物学和纳米科技二者的主要研究内容和方法手段基本相同。从地学的角度来看,纳米科技是以矿物学为基础进行的(陈敬中,1994;章振根,1995;Hochella,2006)。

纳米矿物学(Nanomineralogy)是纳米科学技术与矿物学两大领域的交叉融合。纳米矿物学以高分辨透射电镜(HRTEM)、扫描隧道电子显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)等原子尺度分辨率技术为表征手段,从纳米尺度,揭示矿物的介观结构、形貌、界面关系、形成机制,研究矿物生长、溶解、转变、演化过程、生物矿化、生物与矿物相互作用及纳米孔地球化学,使矿物学具有更为广泛的发展空间和应用前景(图 1)(陈天虎等,2005; Emmanuel and Ague, 2011;吉利明等,2012;He et al., 2014)。前期人类对矿物学的认识,往往注重宏观矿物单体、聚合体的形态及有关特性,而对于纳米矿物微粒、纳米矿物固体、纳米矿物结构缺乏深入细致的研究。在传统矿物学研究中,把矿物看成理想的晶体点阵,但在纳米矿物学中则着重研究纳米矿物微粒、纳米矿物固体和纳米矿物结构特征以及与此有关的岩石学、矿床学、构造地质学、地球化学等地质学科(陈敬中,1994;汤倩等,2010)。纳米矿物学研究与材料科学结合,为纳米新材料制备、表征、结构解释提供理论基础(Qiu et al., 2003);与微生物学结合,从纳米尺度研究微生物胞内、胞外矿物生长,可以为生物矿化、生物与矿物相互作用、生物化学风化、生物自组织材料合成、生命起源等提供理论和技术方法;与能源地质学结合,可以研究能源矿产中纳米级矿物的形成机理,进而推断有利的能源生储环境,且有一定的示踪意义(张美等,2011);与地球化学结合,从纳米尺度研究矿物溶解、结晶、交代、风化、转变过程中元素地球化学行为,探讨元素迁移机制、元素地球化学循环等等。

|

图 1 皂石矿物的TEM照片(左:皂石纳米晶粒;右:皂石纳米片层)(据He et al., 2014) Fig. 1 TEM images of smectite mineral(left: nanograin of smectite mineral; right: nanolayer of smectite mineral)(after He et al., 2014) |

纳米矿物包括晶体粒度细小至纳米量级的矿物颗粒、具有二维纳米结构的层状矿物(如黏土矿物)、具有一维纳米结构的矿物(如纳米管结构的埃洛石)往往是以集合体形式结合在一起出现。实际矿物的HRTEM、STM、AFM研究表明,矿物中的纳米颗粒、纳米结构是客观存在的,在晶体表面和界面这种纳米现象更为普遍。晶体表面几个到数十个纳米尺度内,成分与晶体内部是不同的,这种差异表现在晶体表面成分偏析,表面对外来原子或分子的吸附以及这两者之间的相互作用。晶体表面的纳米结构和成分的特殊性决定了其表面特性,研究晶体表面特性对讨论矿物形成的物理化学环境和矿物成因有重要意义(Jongmans,1999)。不仅两矿物相之间存在纳米颗粒,在一些特定的物理化学条件下也会出现纳米微粒聚合体,如黏土矿物、沸石、胶体矿物、火山熔岩、火山玻璃、陨石玻璃、熔壳、构造岩等,主要包括以下4类:①黏土矿物中纳米矿物。黏土矿物不仅细小而且结构复杂,常在纳米级尺度内出现规则、不规则混层。纳米黏土矿物学主要研究:与基础矿物学理论有关的纳米黏土矿物学;与微形貌、表面吸附等有关的纳米黏土矿物体系物理学;与离子交换、化学活性等有关的纳米黏土矿物化学;与黏土、有机聚合体、无机介孔材料等有关的纳米黏土矿物材料学;与插层、剥片技术有关纳米黏土矿物加工学(陈敬中,1994;杨献忠,2003)。黏土矿物的表面反应性是决定其在地质地球化学过程中的作用及工业价值的关键。②准晶纳米结构。准晶体具有纳米结构特征,5、8、10、12次对称轴的准晶结构模型具有纳米颗粒多重分数维特征,大量研究表明,理想准晶结构可以看成是纳米颗粒多重分数维排列的结果(陈瀛等,2011)。③胶体中纳米结构。胶体矿物是矿物中纳米颗粒(1~100 nm)的聚合体,属于纳米固体范畴,其中的颗粒之间呈无规则杂乱排列,具有极大的表面积。施倪承等(1995)在太平洋北部洋底锰结核中发现了纳米量级的多物相固体。④结晶岩中纳米结构。地质学家陆续在火山岩以及曾经遭受过强烈冲击变质作用的陨石和超高压变质作用的大陆岩石中,发现多种纳米级矿物,为推测岩石形成的机制和判断地质构造环境提供了大量的信息和确凿的证据。

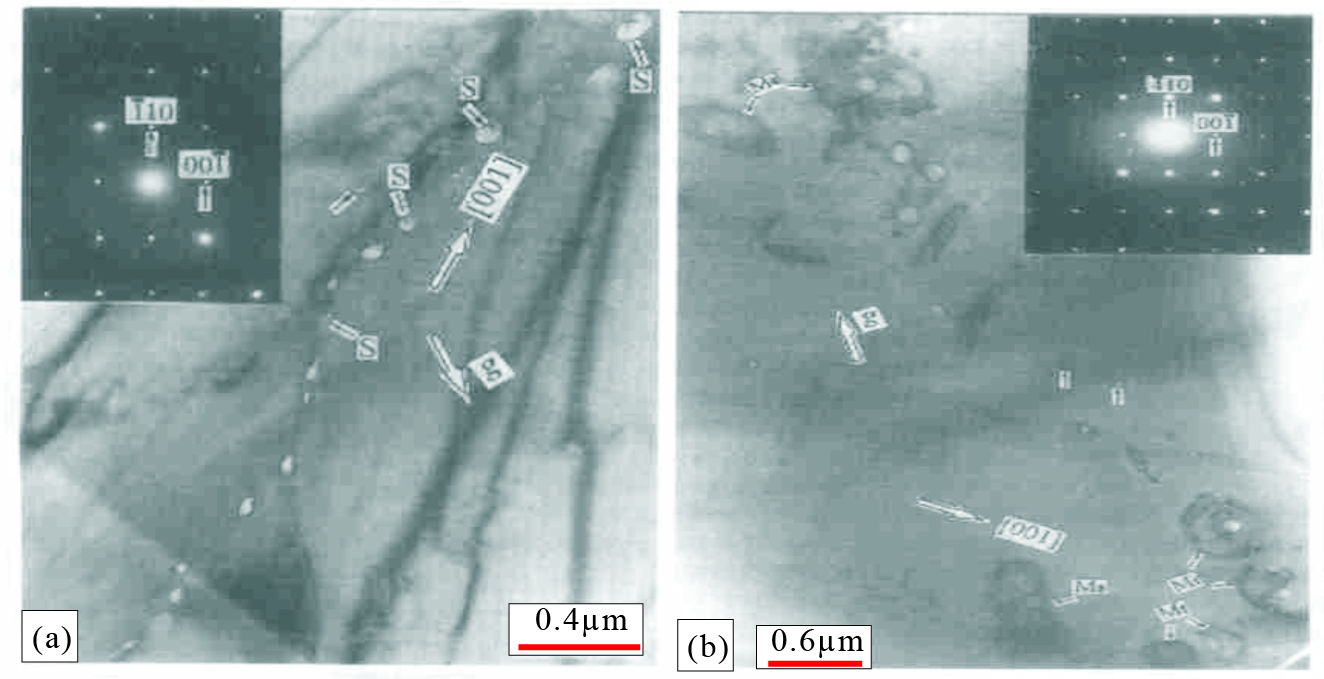

Das等(2015)通过扫描电镜、高分辨率透射电镜、X射线衍射等手段,对印度东北部低煤级煤样品进行观察,发现了不同尺寸的碳纳米颗粒、单体碳纳米管以及簇状碳纳米管,并对其有利形成环境作了初步分析。陈天虎等(2005)通过对洛川黄土剖面典型样品进行透射电镜分析,发现黄土中存在纳米棒状方解石(图 2)。此类方解石直径30~50 nm,长度几百纳米至几微米,纳米棒状晶体有圆滑地粗细变化和弯曲现象,偶见晶体连接成树枝状或晶体直角连接形成框架状形态,X-射线能谱分析显示方解石中含有少量的镁、磷和硫,根据纳米尺度研究结果推测,这种纳米棒状方解石的形成与生物衍生物诱导定向结晶有关(陈天虎等,2005)。纳米棒状方解石是一种重要的黄土堆积时期干旱环境指示矿物,纳米棒状方解石的发现,对环境中纳米矿物的研究、黄土中碳酸盐成因及古气候研究具有重要价值。

|

图 2 透射电镜下(a)纳米棒状方解石长晶体和(b)纳米棒状方解石短晶体(据陈天虎等,2005) Fig. 2 TEM images of Fibrous Calcite Nano-crystals of(a)long crystal and (b)short crystal(after Chen et al., 2015) |

粒径大于1 μm的矿物能提供矿物生长后期的信息,0.1~100 nm粒径的颗粒才能提供矿物开始结晶时的信息,丁振华(1999)还认为矿物在纳米尺度的多形、多型、多体及显微交生体才是地质信息的最小保存者,所以只有这2种信息之和才能比较完整的反映出矿物形成时的物理化学环境。目前对粒径较大矿物的研究已经进行的非常深入,并取得了许多重要的成果,但对纳米颗粒的研究还处于起步阶段,因此纳米矿物具有广阔的开发利用前景。纳米矿物和矿物的纳米颗粒的尺寸变化会导致矿物地球化学特征、生物地球化学特征的巨大差异,究其原因,可能是晶体表面或近表面处原子结构的变化所致(Hochella et al., 2008),应积极探讨开发利用纳米级矿物的技术和方法,力争在理论和实践上有所突破,使矿物学家在认识改造自然界上进入一个新层次。

2.2 纳米岩石学岩石学是研究岩石的成分、结构、构造、产状、分布、成因、演化及其与成矿作用关系等的学科,是地质学的重要分支之一。岩石分为无机岩和有机岩石2大类,对无机岩的研究已经非常深入。

纳米岩石学是纳米科技与岩石学相结合形成的新学科,岩石滑移面上纳米级颗粒的发现是典型的纳米岩石学进展。孙岩等(2009)通过对变质岩和动力变质岩透入性面理滑移面扫描电镜实例观测,发现其表层普遍存在纳米粒子层状结构,并通过三轴应力实验模拟、再现了实际观测现象。根据对该纳米层个体复体的详细识别、观察、形成阶段划分等工作,推测其本质上是具有黏弹性变形的摩擦-黏性带,可起到润滑和减阻作用,在构造地质和能源地质等方面均有巨大的研究意义(孙岩等,2009;Sun et al., 2013)。而对于压溶缝合线上纳米尺度岩石特征的研究也给出了相似的结论:压溶作用可在断面(缝合线)上产生摩擦系数较低的黏土矿物,其纳米结构表现出明显的定向排列特征,且有一定的涂抹密封作用(Viti et al., 2014)。

岩石学中流体地质作用的研究已成为国际地学界重要的前沿研究领域之一,随着研究手段的不断更新,流体包裹体及地质流体的研究工作在广度和深度上均取得了一系列重要成果。迄今为止,大于1 μm的流体包裹体的研究主要采用光学显微镜、显微测温仪、电子探针、激光拉曼光谱仪等测试手段,但对小于1 μm,特别是纳米级流体包裹体的研究较少,究其原因是受测试仪器和研究方法的限制。透射电子显微镜(TEM)的问世为研究亚微米级(<1 μm)或纳米级(<100 nm)流体包裹体的精细结构状态和化学特征等提供了有利的条件。

闫二艳和吴秀玲(2004)利用TEM研究了大别山安徽双河地区超高压变质带的硬玉石英岩和西藏喜马拉雅山中段的糜棱岩和基性麻粒岩,发现硬玉石英岩中的流体包裹体是孤立或成群的形成流体包裹体的网络分布(图 3)。在糜棱岩和基性麻粒岩中发现流体包裹体在寄主矿物中沿位错壁、亚颗粒及愈合的纳米裂隙分布,其相态包括单相、多相以及熔融相。而岩石和矿物中流体残余的意外发现,使流体研究的许多方面处于地学核心,对了解不同的岩石成因及流体作用等具有重要意义(闫二艳和吴秀玲,2004)。由此,纳米级流体包裹体的结构和化学特征等反映了流体流动阶段渗漏的可能路径,改变了流体包裹体的原始成分和密度,因此可了解包裹体与结构缺陷、应变域之间的关系,与原岩的相互作用和边界以及开发过程的鉴别等。从纳米或亚微米级尺度提供流体包裹体与寄主矿物之间的重要作用,对高压超高压变质岩的形成过程和折返机制提供重要的微观依据,同时为岩石学中纳米结构、纳米微粒等的研究提供先例,从而开辟岩石学研究新领域-纳米岩石学(Herwegh and Kunze, 2002)。在变质岩中纳米颗粒、纳米结构现象尤为普遍,特别是在变质岩面理的ab组构面上(孙岩等,2006),经过韧滑-粒化-塑流变动会产生金属物理上所称的纳米调幅(nano-modulated)、纳米涂抹作用(nano-smear layering)(Musil,2000)。

|

图 3 糜棱岩石英晶体内的流体包裹体和基性麻粒岩斜方顽火辉石晶体内的流体包裹体透射电镜图像(阎二艳等,2004) Fig. 3 TEM images of fluid inclusion in quartz of mylonite and in orthoenstatite of basic granulite(Yan Eryan et al., 2004) |

有机岩石包括各种煤炭(褐煤、烟煤、无烟煤)、油页岩、分散有机质页岩、地沥青等,是重要的能源资源,很多学者对其进行了长期的研究,近年来的研究开始从更微观的角度进行精细研究。琚宜文等(2004,2009)从构造、应力、煤化学结构、纳米级变形等方面,尤其是纳米级孔隙和纳米级变形对煤基质物性和储气能力等方面进行了细致的分析,对非常规能源的开发利用具有较好的指导作用。如何实现有机岩资源的精细化高附加值深加工利用,也是一个需要解决的重大课题。具有独特结构和功能的纳米和微米碳材料是目前国内外高度关注的一类新型功能材料,其可控和廉价批量制备是当今材料化工研究领域的前沿和热点之一。

纳米级岩石颗粒存在于成岩的各个阶段,储存了许多重要的地质信息,由于技术条件的限制,以前不被人们所了解,但随着高分辨率电镜等仪器的出现,使得直接观察纳米颗粒成为可能,岩石学中对纳米级微粒的研究虽已取得一定的成果,但还处于起步阶段,需要对其做出更加深入的研究。

2.3 纳米地球化学纳米地球化学就是用纳米科技的手段和地球化学的方法来研究地球中纳米颗粒的分布、分配、集中、分散和迁移规律,以及用纳米颗粒的分布组合特征来反映断裂活动,探测石油、天然气、金属矿床等(汤倩等,2010),主要为了解纳米尺度的地球化学反应和颗粒运移方式,尤其是关于地球化学系统中纳米结构的突变性质及其对地球化学作用过程的控制(Wang,2014)。Lee等(2005)用具有纳米级孔隙的碳材料吸附CCl4和NH3,发现物质的表面积大小和纳米孔隙体积控制着较高压力条件下的吸附过程,而在较低压力条件下的吸附主要受表面化学性质的影响(Lee et al., 2005)。这一实验不仅证明了具有纳米级孔隙的材料具有很强的吸附力,而且说明表面化学性质对吸附性的重要作用。

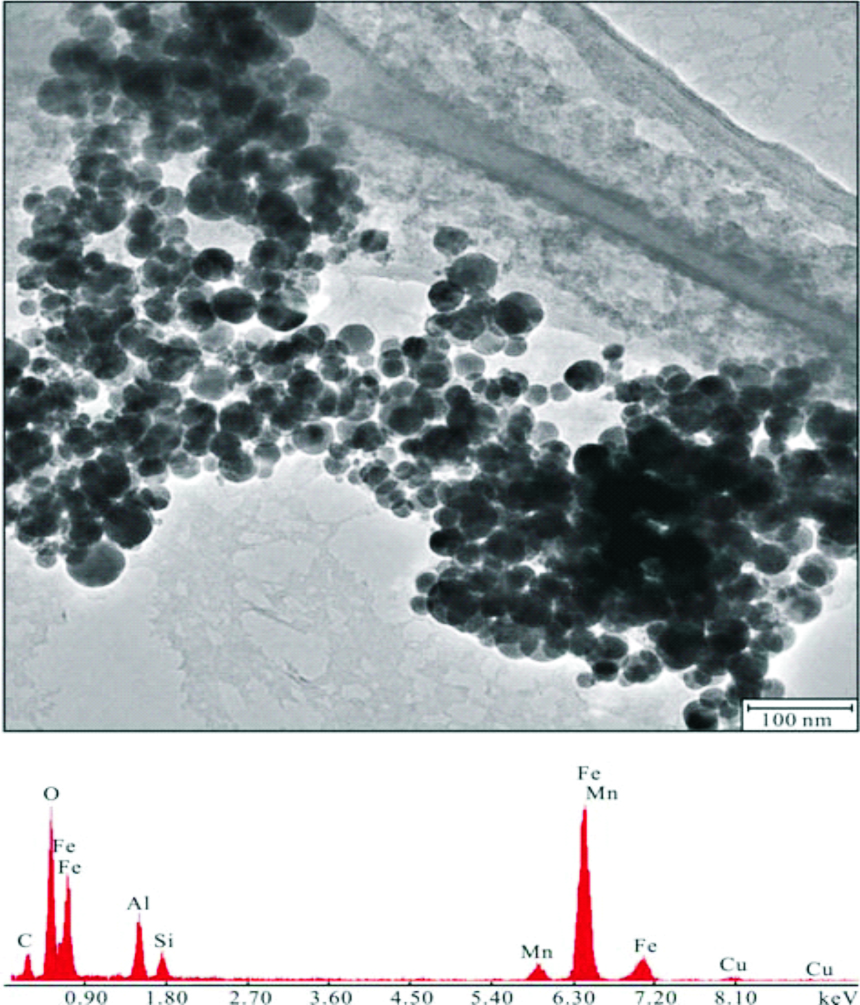

纳米尺度的地球化学作为地球化学探测的前沿研究领域,在越来越多的地区取得了丰硕的成果(Oleynikova and Panova, 2011;王学求等,2014)。地气测量是上世纪80年代初发展起来的一种寻找深部矿和隐伏矿的新方法,其机理是地壳内的上升气流携带成矿物质上升至地表(童纯菡等,1998)。利用原子力显微镜、透射电子显微镜和扫描电子显微镜观测证实地气物质是以纳米颗粒形式迁移的(Tong et al., 1998,1999)。据研究,纳米晶体界面是类气体结构,不同于长程有序的晶态和短程有序的非晶态,处于一种无序程度更高的固体状态。另外纳米粒子具有表面层和吸附层的壳层结构,其表面层接近于气态,由于表面原子的活性大,易于吸附气体分子,因此成矿物质的纳米颗粒自身可以吸附气体形成特殊类气体结构与地壳内上升气流一道进行迁移,因而具有很强的穿透能力,可以从深部垂直上升到地表形成地气异常,从而为矿产预测提供新的信息(童纯菡等,1998;武强等,2003)。王学求和叶荣(2011)在400 m深度隐伏铜镍矿上方土壤中的气体和固体介质中同时发现纳米级铜等金属颗粒(图 4),经过室内研究证实,2种介质中的颗粒大小、形貌特点、成分基本相似,表明他们之间具有某种成因联系,而且纳米金属颗粒具有有序晶体结构,说明他们是在内生条件下形成的产物。以上事实说明他们来自于同一矿体,这一发现具有重要的理论意义,不仅为深穿透地球化学提供了直接的微观证据,而且对寻找隐伏矿具有重大的应用价值,即可以利用土壤作为采样介质,分离微粒成分用于直接寻找深部隐伏矿。而矿体上方植物根系组织中的纳米-微米尺度金颗粒的发现,同样为矿物纳米颗粒的存在和运移机理提供了直接的微观证据(Anand et al., 2007)。

|

图 4 隐伏矿上方土壤中金属元素纳米微粒成团聚体 (据王学求和叶荣,2011) Fig. 4 Nanoscale particles of mentallic elements in soils over a buried deposit(after Wang Xueqiu and Ye Rong,2011) |

纳米地球化学领域研究的主要内容有:纳米孔隙内水的结构和性质;纳米孔隙内的化学反应和物质迁移;自然环境中的纳米颗粒、纳米物相和纳米结构物质的分布;纳米效应对矿物生长和溶解动力学、相转变、相稳定性、溶解度、化学反应活性及元素迁移的制约;纳米颗粒形成的地球化学过程;纳米尺度地球化学过程的信息记录和纳米尺度现象的地质学意义;从纳米尺度认识矿物-流体界面过程、污染物在固-液相间的分配、滞留、迁移、转化过程和规律;从纳米尺度认识生物—矿物相互作用及其对生物风化、元素地球化学循环的制约,从而揭示生物矿化的过程机制、成分、形态、结构特征和生命指示,及其与成矿作用、有害元素富集的关系等。

地质作用过程离不开化学元素的迁移和富集,尤其是微量元素的活动会对环境或地质产生重大的影响,而了解其运移机制则成为重中之重,纳米颗粒的发现证明元素可以以纳米级的聚合体运动,由于颗粒达到纳米粒径时会产生多种不同于宏观固体的特殊性质,因此纳米级颗粒的地球化学特征也会有所不同,研究纳米级颗粒的各种物化特征有利于从微观介观的角度解释各种复杂的地质现象,既有重要的理论意义又有重要的实践价值。

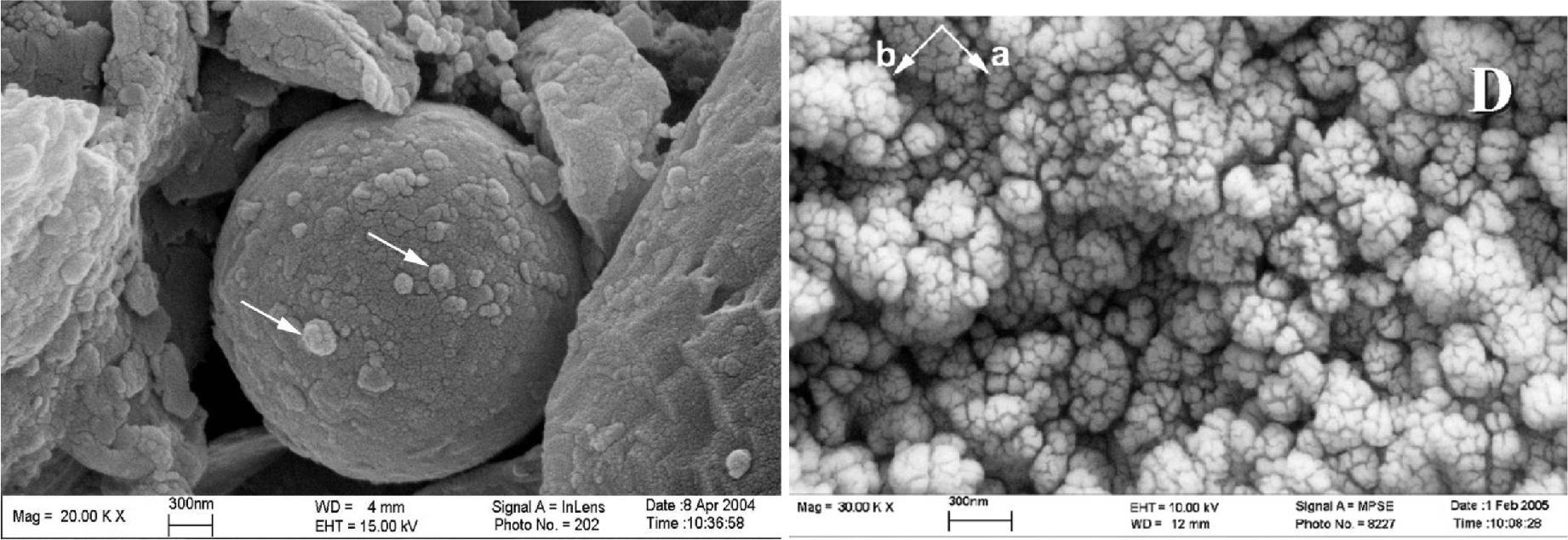

2.4 纳米构造地质学构造地质学的研究在20世纪中期主要注重弹-塑性变形和脆-韧性变形的观察,后转到刚-黏性变形的探讨,但作为构造地质研究的2个主体——褶皱和断裂的剪切运动,从流变学的观点分析都呈现出弹性和黏性等多种力学行为(孙岩等,2009; Langworthy,2011)。剪切运动的滑移层面上普遍存在纳米粒子(图 5),其结构面的运动以滚动滑移为主,纳米颗粒层起到润滑和减阻作用,可以加速断裂活动和扩展规模。故剪切滑移与纳米粒子是一种相互作用、相互反馈的关系(Sun et al., 2008)。

|

图 5 剪切带中复体纳米颗粒的扫描电镜照片(据孙岩等,2009) Fig. 5 SEM images of the compound nanograins on the shear slip surface(after Sun Yan et al., 2009) |

对剪切面上纳米结构的研究可以揭示构造剪切运动的微观运动学机理,进而结合宏观构造探讨构造动力学行为(孙岩等,2009)。在对断层面上纳米颗粒的润滑效应作出相关观察和研究后,证明正是纳米级颗粒在断层滑移过程中造成了断层面宏观上广泛发育的镜面滑移现象(fault mirrors slip),这对理解摩擦滑动的机制具有重要意义(De Paola,2013; Siman-Tov et al., 2013)。而韧性剪切带是由纳米粒、纳米线、纳米层形成的一套纳米线理、面理和组构系统,其滑移主导的定向组构都与直观的线理和面理平行相符(刘浩等,2009)。在郯庐断裂等许多地区的韧性剪切带糜棱岩中都发现了纳米颗粒(刘德良等,2004)。韧性剪切不同于动态摩擦,是一种似静止渐增的滑移,从纳米尺度研究韧性剪切的机理,有助于推动显微构造动力学的发展,开拓构造地质学的新领域。琚宜文等(未发表结果)经过初步实验研究,对华南板块南部闽西南地区和华北板块南部淮南地区石炭-二叠系6块含有机质受到构造变形的页岩样品的扫描电镜测试(图 6)也证明了这一点。其研究结果显示:脆性变形的页岩样品中,可见大量脆性裂隙和纳米孔隙;韧性变形的页岩样品中,可见韧性揉皱和纳米孔隙。

|

图 6 页岩脆韧性变形扫描电镜照片 Fig. 6 SEM images of brittle and ductile deformation shale |

纳米构造地质学是从纳米尺度研究不同的构造现象,尤其是微观构造,进而结合宏观区域构造探讨构造动力学机理的一门学科。目前有争议或认识不清的某些构造现象可从纳米尺度这一新的研究思路和方法进行重新思考,相信会有新的突破。

2.5 纳米能源地质学能源地质学主要研究化石能源和一些其他能源,其中化石能源包括常规的煤、石油、天然气等和非常规的煤层气、页岩气、致密砂岩气和天然气水合物等,而其他能源有太阳能、风能、地热能、核能、生物质能、水力能及氢能等。常规油气藏理论的研究前人已经做了很多工作,并取得了相对完善的理论系统,但纳米科技在能源地质学中的应用研究使我们看到了新的闪光点。

煤岩作为非常规能源煤层气的产生和储集场所,对研究煤层气的形成机理、开发利用和瓦斯突出等问题都具有重要意义。李小诗等(2011)和Li等(2012)通过光谱分析手段对不同变形机制和变形程度构造煤进行研究,在微观尺度上发现构造变形作用对煤岩大分子结构有显著影响;于立业等(2015)在研究了高煤级煤岩在不同流变条件下大分子结构的变化特征后,得出不同温压条件会产生不同的流变作用(脆性、脆韧性、韧性等),进而影响煤岩大分子结构的变化。煤岩是一种由基质和孔裂隙组成的复杂固体,其孔隙结构和孔隙度不仅影响煤中气体的运移行为,而且影响煤岩中气体的存储和吸附机制。琚宜文等(2005a,2005b)认为构造变形不仅不同程度的改变着煤岩的大分子结构和化学成分,也影响到构造煤的纳米孔隙结构(<100 nm),而纳米孔隙是煤层气的主要吸附空间。利用液氮吸附法对不同变质变形环境、不同变形系列构造煤的纳米孔隙结构特征进行了深入系统的研究,并结合高分辨透射电子显微镜(HRTEM)(图 7)和X射线衍射对大分子结构和孔隙结构的分析,将构造煤中的纳米孔径进行分类:过渡孔(15~100 nm)、微孔(5~15 nm)、亚微孔(2.5~5 nm)和极微孔(<2.5 nm)4类,它们受构造煤微观结构演化的影响显著,且各自对于煤层气的吸附情况起着不同的作用(范俊佳等,2013)。据此,研究煤岩中的纳米孔隙对采矿、选矿、焦化、气化、液化、煤层气开采及瓦斯突出危险性评价等诸多方面有着极其重要的意义(琚宜文等,2005a; Ju et al., 2005,2014;姚素平等,2011)。

|

图 7 构造煤的HRTEM图像(据琚宜文等,2005a) Fig. 7 HRTEM images of tectonically deformed coal(after Ju Yiwen et al., 2005a) |

M.Krzesinska(2002)利用分子声学方法研究煤的分子、大分子结构,对原生煤样和溶剂萃取过的煤样进行对比、对正常煤矿与瓦斯突出煤矿的煤样进行了对比,得出矿物杂质影响煤的微观结构和易突出性,对煤矿安全起到一定的指示作用。姚素平等(2000)、欧阳健飞等(2006)将AFM技术应用于煤的纳米级孔隙研究,利用AFM高分辨率成像的独特优势和多种定量分析功能,对不同煤级煤的微孔结构进行观察,定量分析微孔径分布和孔隙度,试图为煤层气吸附机理和矿井瓦斯突出预测的研究提供科学依据。Chathoth等(2011)用准弹性中子散射(QENS)和小角度中子散射(SANS)技术分析了碳气凝胶的纳米级孔隙中CO2和N2的注入对CH4扩散产生的影响,以此来研究提高煤层气产收率的方法。而煤岩自身的物质成分变化更是多样,通过高分辨率透射电子显微镜、电感耦合等离子质谱仪等仪器观察、分析后发现,煤岩、盖层、粉煤灰中包含大量锐钛矿、硬石膏、重晶石等不同形态的纳米级矿物,且常伴随V、Cr等微量元素的富集(Saikia et al., 2015),煤的直接燃烧不仅会对环境造成危害,对这些矿物、微量元素也是巨大的浪费。

利用纳米科学的先进手段对煤岩等进行研究,使得对煤岩的内部结构有了更加形象直观的了解,有利于认清煤岩和甲烷的吸附解吸作用关系,对煤层气的开发利用有巨大的指导意义。纳米尺度的观点在常规油气藏的封储盖机理性研究方面也给出了更为精确的解释(Curtis et al., 2012; Ju et al., 2015)。孙岩等(2005)在晚中生代花岗质糜棱岩滑移叶片中发现了纳米级超微球粒结构,并称之为“磨粒”,泥岩中含纳米级磨粒的滑移层具有涂抹效应,起到了油气封盖的作用,这在陕北油气田中已得到了验证。纳米级磨粒构造蕴含了丰富的地质信息,特别是在微观动力学方面(动力热变质作用、流体渗散作用、颗粒自旋作用和地质催化作用等)意义重大,需要我们进行进一步的深入研究和探索。近年来,邹才能等(2011a)主要针对中国海陆相盆地发育广泛的泥页岩和致密砂岩储层,采用场发射扫描电镜、纳米CT、FIB-SEM、同步辐射等技术对微观储集空间进行多维度、多尺度精细表征,完成了三维孔隙系统模型重构,结合图像分析、压汞实验和气体吸附数据,定量评价了孔隙系统大小与分布,这项研究对于页岩气和致密砂岩的勘探开发具有重要意义。关于煤系页岩中纳米级孔隙的孔径分类及微孔结构特征,可以通过超低压N2物理吸附和流体注入等实验进行细致的描述(Wang et al., 2015a; Wang and Ju, 2015)。而基于对富有机质泥页岩中微孔隙,尤其是纳米孔的观察及研究,根据这些孔隙的成因机制、分布特征的差异,国内外学者都作过详细的分类描述,对于其发育规律以及评价页岩气资源量有重要意义(Loucks et al., 2009,2012;孙岩等,2014)。庞军刚等(2014)则对中国湖盆深水区的沉积相和岩石沉积成因进行了研究,发现深水区细粒沉积内孔隙发育,且邻近烃源岩,易聚集成藏,并提出纳米技术将是当前和今后的重要研究方法。由此,在能源地质学方面应用纳米科技则产生了纳米能源地质学。

2.6 纳米矿床学矿床学的研究具有多学科综合性,是矿物、岩石、构造、地球化学、地球物理、物理和化学的综合研究,研究的重点之一是其成矿作用过程,包括成矿物质的来源、活化、迁移、沉淀和成矿的机理,而这一问题涉及的根本问题是成矿物质的物理化学性质。相同成分的纳米颗粒具有不同的物化性质已使地质学家对矿床学理论有了新的认识。章振根运用纳米科技提供的证据对“微细浸染型金矿”等矿床的成矿作用,做出新的解释并尝试建立起新的成矿模式,认为该类矿床中的金主要以纳米微粒的形式存在,传统的经典模式难以对其做出合理的解释(章振根和姜泽春,1993;章振根,1995;汤倩等,2010)。“微细浸染型金矿”即卡林型金矿,它是最具代表性的纳米矿床,其基本特征是这些矿床中的金为肉眼不可见金,多以纳米级自然金颗粒和固溶体形式存在(章振根等,1993;华曙光等,2012),对于卡林型金矿中广泛发育的含砷黄铁矿的研究表明,这些纳米金的存在形式与黄铁矿中Au/As值有一定关系,且纳米金的熔点随着其尺寸的减小而迅速降低,这对预测金的赋存形式和赋存量具有重要意义(Reich et al., 2005,2006)。

纳米物质的特殊性质使地质体中的纳米物质具有明显不同于宏观物质的地球物理和化学行为,在地质体尤其是矿床周围形成一种纳米物质场,上升气流携带这些纳米物质垂直向地表迁移,捕获并分析这些与矿床关系密切的纳米物质,可用于矿产勘查,从而诞生一门新的科学——纳米探矿学。近年来,针对中国表土中纳米级金属颗粒赋存、运移机制及探矿意义的研究成果较为丰富,纳米探矿手段正在不断发展和完善(叶荣等,2012;Wang et al., 2015b),这部分在本文的3.3节有详细论述。

近期研究表明,中国南方广泛发育的震旦纪和寒武纪的黑色岩系绵延滇、黔、川、鄂、湘、渝、赣、桂、浙等十余个省市,并显示多种有用金属元素共生富集的特征(杨兴莲等,2008;张复新等,2009)。黑色岩系中异常富集的有机质与金属元素之间的复杂相互作用有关,它不仅在宏观上控制了金属元素在黑色岩系中聚集的数量和品位,而且有机质-金属之间特殊的微观结构关系可能制约着金属矿物的超微粒分散状赋存状态及其从矿石中可分离的特性。此外,在中国南方部分矿区,已经发现了多个储量达数百万-千万吨级的大型-超大型矿床,含高纯度的纳米-微米粒级的非金属矿物,显示了巨大的资源价值,如川南—黔西北的埃洛石矿床和苏皖交界地带的坡缕石矿床等。

纳米矿床学就是用纳米科技和方法来研究矿物质的形成过程、迁移机理和赋存机制等的学科,并从新的角度来勘查隐伏矿床。随着纳米科技在地学领域的发展和应用,矿床学也必定会以自身独特的优势取得里程碑式的进展。

2.7 纳米地震地质学地震机理的解释目前还没有形成完整的理论系统,对地震的发震原因也不甚明了,要实现地震预报的准确性需要对其形成过程和机理有深入的认识,地震地质学家一直对此进行着不懈的努力。纳米科技的发展让许多地震学家看到了新的希望,有人认为从纳米尺度研究摩擦理论或许能够解释地震机制(Han et al., 2007; Chen et al., 2013)。Lower等(2002)认为物体能够沿界面辐射自愈合裂纹的纳米尺度脉冲发生滑动,可用来解释地球物理学中的地震生热佯谬,但还需要实验进行验证,同时他认为也可以从单个纳米尺度考虑千米尺度级的地球岩石层板块运动。

物理学中的临界理论认为,宏观和微观是相辅相成的,宏观系统的失稳是极其大量的微观粒子释放能量所致。地震地质学家观测到日本的阪神地震、中国台湾的集集地震和郯庐断裂附近的第四纪活动断层,其发震断裂为宽度仅几厘米至几毫米的滑移带,由剪切滑移面理上纳米结构的研究推断,狭窄发震断裂为纳米、微米粒子层摩擦黏性带,其剪切运动过程在微观机理上有着应变硬化-应变软化和应变退化的发育阶段(孙岩等,2009)。而纳米级黏土在断层带中起到“润滑剂”的作用,推动着古老断层的蠕动,可能是造成地震断层带相对稳定的主要原因。

袁仁茂等(2014)在对汶川大地震同震主地表破裂带——北川-映秀破裂带的研究中同样发现,在多处断层滑动面上可见到微-纳米级颗粒物质和结构,虽然其形成机理暂不明晰,但它们是汶川地震断层滑动的产物,并且显著的降低了断层的摩擦强度,关于这一点,近几年国外学者通过不同温度和滑移速率条件下的断层模拟实验,证实断层面上初始的高应变摩擦生热(位移量很小)会导致纳米尺度的“晶界滑移”(grain boundary sliding),由此产生起润滑作用的纳米颗粒,在随后的地震活动(约1 m/s)及断裂传播过程中表现为薄弱带,降低了断层强度,加快了断层大规模发育的速度(Verberne et al., 2014;De Paola et al., 2015;Green et al., 2015)。

在确定构造剪切面普遍存在纳米颗粒结构层的基础上,晁洪太等(2009)选取研究程度较深的发育于第四系的山东海阳断裂进行深入探讨,从微观分析认为断层带经历前期的韧性剪切叶理面发育阶段和后期的脆性断层摩擦面发育阶段。不论是脆性发震的动态摩擦还是韧性孕震断裂的静态摩擦,都可产生圆度和球度较佳的纳米颗粒,这种纳米颗粒既具有刚性成形又具有拉长流变的特性,说明剪切运动的粘弹性变形行为(图 8)。发震断裂和孕震断裂与通常的脆性断裂和韧性断裂的纳米级运动学机制是一致的,只是断裂发育的程度、规模和量级存在很大差异,但纳米粒子在地震过程中的很多功效和信息还有待于进一步的研究。

|

图 8 山东海阳断裂主滑移带擦线的SEM观测(据晁洪太等,2009) Fig. 8 SEM images of striation in main glide area of Haiyang fault(after Chao Hongtai et al., 2009) |

用纳米的观点研究地震发育机理,揭示地震形成的微观过程,是纳米地震学的重要研究内容,对地震理论的发展取得突破性进展奠定了科学基础。

2.8 纳米环境地质学纳米技术为环境地质领域提供了新的研究机遇,推动了环境地质研究向更深层次发展,它使人们认识到以前没有认识的污染现象,检测、察觉到以前不能察觉的污染物,治理以前无法治理的环境污染问题。目前的研究进展主要体现在以下方面:①研究纳米物质在生产、使用、废弃过程中的排放特征、规律及其风险评估方法;②研究纳米物质的岩石和土壤环境和水环境行为,以及纳米物质与环境中共存污染物质的复合行为;③地质环境中纳米尺度物质的快速测定和表征方法。

由于纳米孔具有较大的比表面积,吸附性良好,因此矿物的纳米孔可作为吸附剂用于环境污染的治理,其中尤以黏土矿物最具代表性(Cheng et al., 2012;Miller and Wang, 2012)。近年来,关于纳米零价铁的地下水修复技术发展迅速,它可以降解各种卤代烃,还可以降解部分不含卤族元素的有机污染物,但纳米零价铁作为一种高效的环境修复材料,但纳米粒子的尺寸效应可能导致其在自然界中存在潜在毒性风险,因此在使用纳米材料前应充分评估潜在毒性和环境效应的重要性(Noubactep et al., 2012; 王菁姣和陈家玮,2012;韩占涛等,2013)。对于主要的温室气体——CO2的地质封存也是当前全球范围内的热点问题,将CO2液化并封存于深部岩层中,是解决温室效应的理想手段,而纳米多孔材料则是重要的储存介质(Mao et al., 2011; Rother et al., 2012)。

随着中国经济的飞速发展,国家对能源、矿产资源和水资源的需求日益增长。其中,由于不断增加的环境压力,中国需要发展低碳能源,尤其是资源非常丰富的非常规能源。以非常规天然气开发为例,非常规天然气主要包括页岩气、致密砂岩气和煤层气等。与其他资源开发一样,非常规天然气的开发将可能对环境产生深远的影响,亟待开展相关的研究工作,以减小其对环境可能造成的危害。近些年来,非常规天然气开发过程中不同成因的地层产出水以及储层改造过程中常用的水力压裂方法产生大量的压裂废水(钱伯章和李武广,2013),亟需研发基于纳米技术的高效、经济的压裂废水的返排后水处理技术,以解决潜在的压裂废水污染问题。根据中国目前非常规天然气的开发现状,借鉴西方发达国家在非常规天然气开发过程中的经验,现在主要侧重于以下方面的综合研究:①高效、环境友好型压裂液的研究;②纳米智能示踪剂,纳米传感器及油/气藏高分辨三维成像技术的研究;③基于纳米技术的高效、经济的压裂废水处理技术的研发;④非常规天然气开发过程中使用的纳米材料与压裂液,以及过程中产生的挥发性有机污染物等对环境和人体健康的影响的研究。

3 重大和前沿科学问题基于国内外的研究进展,现阶段纳米地质学关键科学问题主要包括:纳米矿物与岩石:纳米晶格与表面效应以及岩石成因与流体作用;纳米构造地质与地球化学:纳米变形与化学行为及其机理;纳米能源与矿床地质:纳米成藏成矿效应及其机理;纳米地质学与环境和灾害问题。具体如下:

(1)纳米矿物与岩石。纳米晶格与表面效应以及岩矿成因问题。重点包括纳米矿物的原子及晶格排列,矿物表面吸附、渗滤、溶蚀和交代效应;矿物生长、溶解、转变、演化、水—矿物界面作用、生物矿化、生物与矿物互相作用等过程,以及地质成岩成矿作用的过程;从纳米尺度上探讨岩石中矿物组成与共生关系、有机质结构与流体包裹体特征、岩石成因及流体作用;纳米级流体包裹体、岩石成因及流体作用的微观效应等。

(2)纳米构造地质与地球化学。纳米变形与化学行为及其机理问题。主要包括岩石脆性断裂带中粘弹性摩擦薄膜上纳米颗粒产生机理;岩石剪切面纳米颗粒层赋存展布特征;韧性剪切面上纳米颗粒传递滑移的运动机理;剪切摩擦黏性发育与纳米粒子形成间的共生关系和剪切运动中岩石的分离、分凝和分层作用;纳米尺度各种地球化学过程和机理与元素迁移规律;纳米颗粒效应和纳米孔隙结构对地球化学过程、行为的影响;纳米地球化学行为对矿物生长和溶解动力学、相转变、相稳定性、溶解度、化学反应活性及元素迁移的制约作用。

(3)纳米能源与矿床地质。纳米成藏成矿效应及其机理问题。重点包括非常规储层中,天然条件下不同类型致密砂岩、页岩和煤层的矿物和有机质结构以及孔隙结构的纳米特征;不同温度和压力条件下致密砂岩、页岩和煤层结构的纳米效应;非常规储层的纳米孔隙结构演化过程及非常规储层的纳米结构模型;构造变形对煤层气和页岩气吸附、解吸、渗流和赋存的影响;纳米尺度上微细浸染型金、银、铜等隐伏矿床特征、形成过程、迁移机理及赋存机制,隐伏矿床新的探测方法,以及纳米成矿模式;纳米尺度矿床的形成类型及其共生关系;纳米尺度矿床的产出方式及其矿床成因;基于纳米技术的隐伏矿床探测方法。

(4)纳米地质学与环境和灾害。主要包括纳米物质在生产、使用、废弃过程中的排放特征、规律及其风险评估方法;纳米物质的岩石与土壤环境行为,主要集中在纳米物质与环境污染物的作用以及对污染物的迁移、危害性和生物利用度的影响;纳米物质的水环境行为,包括水环境中纳米物质的聚沉与悬浮、化学转化、生物降解、溶解、表面钝化等转化与归趋行为;纳米物质与环境中共存污染物质的复合行为;以环境修复和治理为导向,研究和设计纳米材料体系,防止修复和治理所产生的二次污染;发展地质环境中纳米尺度物质的快速测定和表征方法等。

4 发展趋势纳米科技的研究是国际当前的研究热点,它使人类在改造自然方面进入了一个新层次,即从微米级层次深入到纳米级层次,也使地质科学家的认识与改造自然界的能力进入一个新层次。纳米地质学还处于新生阶段,虽已取得一定的成就,但对矿物的微观形成机理、微量元素的迁移路径、介观构造的深入认识及纳米微粒对地震的影响以及纳米孔隙的结构及演化等方面还缺乏细致的了解,因此纳米地质学的发展前景非常广阔。值得指出的是,近几年,欧美、日韩等国地质学家对岩矿中纳米颗粒的动力弱化作用(dynamic weakening of nanoparticle)(Han et al., 2011)、纳米粒子有序堆叠作用(ordered stacking)(Viti et al., 2010)、次生黏土涂层作用(secondary clay nano-coatings)(Schleicher et al., 2010),尤其是对受构造变动引起的岩石矿物纳米尺度形变作用和变质作用(Viti,2012)等,精细的从纳米效应研究各种地质、岩矿和地球化学现象的形成机理、模式范式(paradigm),把地质科学推向以最小载体萃取最大限度信息密度的所谓载体革命的范畴,此为当代科技发展的必然趋势(Ding,2002)。

4.1 地质基础研究方面纳米科技给予地学新的启示:宇宙大爆炸与地球形成的关系,行星、陨石、流星对地球撞击引起的影响及后果,金属和非金属矿产的形成;非常规油气的聚集;天体中“黑洞”、海洋中“黑烟囱”和“白烟囱”的形成,煤及磁黄铁矿的自燃,粉尘引起的爆炸,热力学计算中溶质趋于零时的异常曲线,新矿物材料的研制等,都可基于纳米理论加以研究(章振根,1995)。

纳米科技在地质学中的应用异常广泛,各分支学科均可在纳米理论的指导下取得突破性的进展。纳米矿物学及纳米级矿物颗粒的开发利用是矿物学发展史上的又一突破性进展,是纳米地质学的支撑理论之一;纳米岩石学将为岩石学家展开纳米级尺度观测的视野;纳米地球化学将向元素迁移过程的微观机制迈步;随着纳米科技在地学领域的发展和应用,矿床学也必定会以自身独特的优势取得里程碑式的进展;纳米构造地质学为超微尺度构造的研究提供了方法和依据;纳米科技在能源问题尤其是非常规能源方面具有很好的发展前景;纳米地震地质学有望在地震突发机制方面获得突破。

此外,黏土矿物材料的发展值得期待,黏土矿物由于具有层状结构,可通过插层和剥片技术得到纳米黏土矿物材料,与传统的纳米材料制备技术相比,具有原料丰富、工艺简单、成本低廉等优点,具有很好的应用前景,其中介孔材料的出现更为纳米科技的发展提供了新的生长点(杨献忠,2003)。纳米科技的应用不仅具有重要的科研价值和经济效益,与人类的日常生活也密切相关。

4.2 国家战略需求方面 4.2.1 纳米矿床与非常规能源纳米矿床与非常规能源对国民经济的发展非常重要。以能源为例,能源是当今世界重要的经济动力,也是各国进行战略储备的重要物资之一,对世界经济的发展起到了巨大的推动作用。但随着勘探开发技术的进步,常规化石能源呈现逐步减少的趋势,开发利用新能源迫在眉睫。

纳米地质学的发展有助于人们用新技术、新方法来开发利用新能源,如煤层气、页岩气、致密砂岩气、隐伏矿床等,弥补了常规能源的不足,增强了国家战略储备能力。

非常规能源的开发利用是未来世界各国抢占世界领先地位,增速经济发展,提高国际竞争力的重要手段。煤层气的勘探开发已经在世界上多个国家取得了成功,中国也对其投入了大量的人力物力,并取得了阶段性成功,但对煤层气在煤岩中的赋存状态、吸附解吸机理、运移路径及开采效率等方面还没有定论,纳米理论的出现对煤岩中纳米孔隙和大分子结构的研究提供了方法和依据(Ju and Li, 2009; Li et al., 2012,2013),对实现煤层气的高产提供有力的理论依据。页岩气、致密砂岩气等非常规气体一般都赋存在储层的纳米孔隙中,要想对其进行开采必须要从储层的纳米结构进行研究。总之,纳米地质学的发展对非常规能源的发现开发和利用起到了重要的理论指导作用。

4.2.2 纳米微粒与环境污染环境问题是当今世界面临的重大全球性问题之一,虽然已经有很多解决环境问题的办法,但仍对一些世界性的污染问题如温室效应和大气雾霾等缺乏有效的行动办法,纳米科技在地学的应用也为环境问题的解决提供了新的思路和方法。传统的矿物、化石能源原料是人类消耗的自然资源,不但数量日益减少,而且在其开发利用过程中对环境造成日趋严重的破坏(刘岫峰,1995),人类赖以生存的地球表面生命活力逐渐衰弱,而且严重威胁了人类和生物的生存和发展,若是用纳米科技的手段直接进行物质生产,彻底改变旧的生产模式,对解决人口、资源和环境三大危机能起到重要的作用。环境污染的大量问题实际上是纳米微粒污染的问题(章振根,1994),除了放射性物质、太阳辐射以及细菌病毒等危害人类外,能侵入并危害人体的就是纳米颗粒,因为纳米颗粒能存在于固、液、气三相中,最容易进入人体并留在细胞之中导致病变和疾病的发生,甚至死亡。将纳米理论用于环境科学的研究,将会为环保工作及疾病的预防和治疗都起到重要的作用。

引起温室效应的主因是CO2,应对气候变化、减排温室气体迫在眉睫,目前公认的有效减排CO2的方式是地质储存,CO2地质储存的基本原理是将CO2液化封存于地下深部岩层的孔隙中,随着纳米科技的发展和应用,从纳米尺度研究CO2流体与岩石间的相互作用,可以提高岩石的地质储存能力,为CO2减排提供经济高效安全的材料和方法(王焰新等,2011),如对于多孔岩石介质中纳米孔与超临界CO2流体吸附关系的研究工作(Rother et al., 2012)。工业废水中的重金属离子污染已经严重危害了人类和动植物的生存发展,一直是环境工程、环境化学、界面化学、矿物岩石材料等领域研究的热点问题,纳米矿物材料——凹凸棒石的应用为重金属污染的解决提供了新的方法,凹凸棒石具有发育的内孔道和较大的比表面积,因此吸附性能良好,可以作为环境矿物材料吸附剂,有力的解决环境污染问题(陈天虎等,2004)。

4.2.3 纳米构造与地质灾害地质灾害给人类造成了巨大的财产损失和人员伤亡,是阻碍社会发展进步的重大障碍,尤其是煤与瓦斯突出、地震、泥石流等。矿井瓦斯突出是重大的地质灾害,其产生机理至今未得到科学合理的解释,但被大多数人所认可的是瓦斯突出与构造煤发育有着密不可分的联系,构造煤一般结构破碎,含有大量的煤粉煤粒,必定也含有大量的纳米颗粒,纳米理论的应用可能从新的角度对构造煤与瓦斯突出的关系及产生机理得出突破性的认识。地震、泥石流的突发机制一直是科学家研究的重点,其突发带纳米颗粒的存在可能对灾害形成机理的认识提供依据。纳米地质学理论的产生对地质灾害的预防和治理提供了有力的理论依据。

纳米地质学同其他学科一样,它的发展大体需经历厘定现象、验证机理、研发功效和数字建模这样4个步骤或阶段: ①厘定纳米现象。确立地质学中一种纳米现象的存在,不能只凭个别零星所见,必须是叠次重复出现,且具有内在有机联系。诸如岩石中分散的纳米粒,形成纳米线,纳米层(nano-layers)结构(图 9a、9b);②验证形成机理。宏观自然现象的经典规律,实质上不过是微观规律的一个近似(周光召和汪德昭,2000)。这种微观的形成机制是需要在一定的地质力学、物理和化学条件下加以验证的。除了宏观的常态的实验,还应涉及到微观的非常态的,诸如超临界态(Supercritical State)等实验(Colussi et al., 2006);③研发功效作用。在纳米科学家看来,纳米科学的世界如同充满了魔法般的新奇(Wirth,2004),但需在深入工作的基础上不断开拓和研发。诸如岩石剪切面上纳米颗粒组成的动力矿物(kinematic mineral)薄壳或薄膜(Sun et al., 2008),在材料科学上称为镀层(coating)或涂层(Musil,2000),其成岩成矿作用、无震发震作用和油气封盖封堵作用,均尚待研发;④数字建库建模。在完成上述厘定-验证-研发的前提下,或有丰富资料积累的情况下,应以纳米理论的高度,区域地质的广度,历史地质的深度,微束分析的精度和实践应用的力度,综合论述,建立数据库、模式和范式(Mair and Abe, 2008)。完成这一步骤是很难的,但对一个学科的成熟是必须的。诚然,纳米地质学研究还有着漫长的路要走。

|

图 9 岩石中天然(左)的和实验形成(右)的纳米粒、纳米线和纳米层(据Sun et al., 2008) Fig. 9 Nanometer grinding grain,nanoline and nanolayer in the natural rock(left) and experimental granite(right)(after Sun et al., 2008) |

纳米科技作为最有发展前景的前沿科学之一,与地球科学相结合,产生了许多令人意想不到的结果,碰撞出了耀眼的科学火花,让地质学家眼前一亮。纳米地质学现在处于起步阶段,有巨大的发展前景,相信21世纪地质学的飞跃就在于纳米地质学,纳米地学时代已经到来。

5 结语纳米科技是当今最为前沿的科学之一,是一门集前沿性、交叉性和多学科特征的新兴研究领域,而且已在化学、物理学、生物学、医学、材料学和微电子学等领域做出了令人瞩目的成就。近几年来,地质学家也认识到纳米理论在地学中的发展潜力。前人用纳米科技对地质问题做过一些研究,但都比较零散,缺乏系统、完整的理论指导,本文中我们对纳米科学与地质学各分支相结合产生的新兴学科进行了系统的分析,包括纳米矿物学、纳米岩石学、纳米地球化学、纳米构造地质学、纳米能源地质学、纳米矿床学、纳米地震地质学和纳米环境地质学等。

在矿物学和地球化学方面研究矿物的原子及晶格排列并探讨矿物表面吸附、渗滤、溶蚀和交代效应;岩石学上发现了纳米级流体包裹体并从微观上探讨岩石成因及流体作用;构造地质的韧性剪切带理论添加了纳米级微粒传递滑移的运动机理;能源地质方面对煤岩的大分子变形及纳米级孔隙变化分析研究,得出构造变形对煤层气的吸附、储存和解析产生重要影响,初步阐明了非常规油气储层微纳米孔喉大小、形态、连通性等结构特征及其演化规律与油气赋存状态等;矿床学方面从纳米尺度分析了微细浸染型金矿的成因,并找到探测隐伏矿床的新方法-地气法;地震地质学上狭窄的发震断裂带是纳米级粒子的粘弹性摩擦带,宏观系统的失稳可能是微观粒子释放能量造成,对煤矿瓦斯突出问题的解决提供了纳米结构方法;环境地质学方面从纳米物质在生产、使用、废弃过程中的排放特征、规律以及其风险评估方面进行了探讨。

除了使学科取得显著进展外,纳米地质学及纳米成藏成矿系统的明确提出,拓展了地质学研究的微观领域,开创了一门新的学科,是地质学领域的突破性进展,为矿床勘探、资源开发、新能源利用、环境污染、地质灾害预防和治理等问题提供了新的理论依据。一个边缘或分支学科的建立是生产实践发展和科学工业需要的必然结果,纳米地质学及纳米成藏成矿系统的建立还有很长的路要走,不仅需要大量的生产实践,更需要充分的科学储备,方能水到渠成。没有牢固的基础和扎实的功底,就谈不上学科的真正建设。相信纳米地质学及纳米成藏成矿系统在本世纪会有长足的发展。

在未来纳米地质及纳米成藏成矿研究过程中,将借助纳米科技和地质学的研究手段、经验和成果,从纳米尺度深入探讨纳米岩矿与表面效应以及岩石成因、纳米变形特征及其成因机制、纳米地球化学过程及其行为、纳米成藏效应及其机理、纳米成矿作用及其成矿模式;从超微尺度详细解读地质演化和地球发展的信息,系统研究并集中解决纳米地质效应及其成藏成矿机理重要科学问题;充分发挥多学科交叉的优势,广泛开展国内外科学家的合作,开拓纳米地质及纳米成藏成矿研究一个整体的全新领域;期望在纳米地质效应及其成藏成矿机理领域取得高水平原创性研究成果,凝聚和培养具有国际影响的人才队伍,为中国纳米地质学研究继续处于国际学术前沿,以及国民经济和社会可持续发展做出重大贡献。

跟踪世界地学的发展趋势,我们更加清醒地认识到新阶段赋予纳米地质领域的重任。着眼当前,放眼未来: 我们要围绕着世界纳米地学前缘领域、围绕着全球关注的重大纳米地质问题开展创新研究,集中解决纳米地质领域的关键前沿问题,促进纳米地质学科向深度、广度和高度发展,敢于提出像“陆相生油论”、“地质力学”、“多旋回构造”以及“成藏成矿动力学”等具有中国鲜明地质特点的创新理论,引领世界纳米地质学领域的发展方向,推动中国纳米地质科学的全面开展。

| [1] | Alivisatos A P. 1996. Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science, 271(5251): 933-937 |

| [2] | Anand R R, Cornelius M, Phang C. 2007. Use of vegetation and soil in mineral exploration in areas of transported overburden, Yilgarn Craton, Western Australia: A contribution towards understanding metal transportation processes. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 7(3): 267-288 |

| [3] | Bhushan B. 2005. Nanotribology and nanomechanics. Wear, 259(7-12): 1507-1531 |

| [4] | Chathoth S M, He L, Mamontov E, Melnichenko Y B. 2011. Effect of carbon dioxide and nitrogen on the diffusivity of methane confined in nano-porous carbon aerogel. Microporous and Mesoporous Materials, 148(1): 101-106 |

| [5] | Chen X F, Madden A S, Bickmore B R, Reches Z. 2013. Dynamic weakening by nanoscale smoothing during high-velocity fault slip. Geology, 41(7): 739-742 |

| [6] | Cheng H F, Hu E D, Hu Y A. 2012. Impact of mineral micropores on transport and fate of organic contaminants: A review. Journal of Contaminant Hydrology, 129-130: 80-90 |

| [7] | Colussi S, Elvassore N, Kikic I. 2006. A comparison between semi-empirical and molecular-based equations of state for describing the thermodynamic of supercritical micronization processes. The Journal of Supercritical Fluids, 39(1): 118-126 |

| [8] | Curtis M E, Sondergeld C H, Ambrose R J, Rai C S. 2012. Microstructural investigation of gas shales in two and three dimensions using nanometer-scale resolution imaging. AAPG Bulletin, 96(4): 665-677 |

| [9] | Das T, Saikia B K, Baruah B P. 2015. Formation of carbon nano-balls and carbon nano-tubes from northeast Indian Tertiary coal: Value added products from low grade coal. Gondwana Research,(in press) |

| [10] | De Paola N. 2013. Nano-powder coating can make fault surfaces smooth and shiny: Implications for fault mechanics?. Geology, 41(6): 719-720 |

| [11] | De Paola N, Holdsworth R E, Viti C, Collettini C, Bullock R. 2015. Can grain size sensitive flow lubricate faults during the initial stages of earthquake propagation? Earth and Planetary Science Letters, 431: 48-58 |

| [12] | Ding Z Z. 2002. Important of Basic Researches in the Development of Technology. World Famous Scientists, Forum, Nanjing University, 1-3(2002年南京大学世界著名科学家论坛上丁肇中的演讲,内部资料) |

| [13] | Domazetis G, Raoarun M, James B D, Liesegang J. 2008. Molecular modelling and experimental studies on steam gasification of low-rank coals catalysed by iron species. Applied Catalysis A: General, 340(1): 105-118 |

| [14] | Emmanuel S, Ague J J. 2011. Impact of nano-size weathering products on the dissolution rates of primary minerals. Chemical Geology, 282(1-2): 11-18 |

| [15] | Fathi E, Akkutlu I Y. 2012. Lattice Boltzmann method for simulation of shale gas transport in kerogen. SPE Journal, 18(1): 27-37 |

| [16] | Green II H W, Shi F, Bozhilov K, Xia G, Reches Z. 2015. Phase transformation and nanometric flow cause extreme weakening during fault slip. Nature Geoscience, 8(6): 484-489 |

| [17] | Guo W L, Dong H, Lu M. 2002. The coupled effects of thickness and delamination on cracking resistance of X70 pipeline steel. Inter Jour of Pressure Vessels and Piping, 79: 403-412 |

| [18] | Han R, Shimamoto T, Hirose T, Ree J H, Ando J I. 2007. Ultralow friction of carbonate faults caused by thermal decomposition. Science, 316(5826): 878-881 |

| [19] | Han R, Hirose T, Shimamoto T, Lee Y, Ando J I. 2011. Granular nanoparticles lubricate faults during Seismic slip. Geology, 39(6): 599-602 |

| [20] | He H P, Li T, Tao Q, Chen T H, Zhang D, Zhu J X, Yuan P, Zhu R L. 2014. Aluminum ion occupancy in the structure of synthetic saponites: Effect on crystallinity. American Mineralogist, 99(1): 109-116 |

| [21] | Herwegh M, Kunze K. 2002. The influence of nano-scale second-phase particles on deformation of fine grained calcite mylonites. Journal of Structural Geology, 24(9): 1463-1478 |

| [22] | Hochella M F Jr. 2002. Nanoscience and technology: The next revolution in the Earth sciences. Earth and Planetary Science Letters, 203(2): 593-605 |

| [23] | Hochella M F Jr. 2006. The case for nanogeoscience. Annals of the New York Academy of Sciences, 1093: 108-122 |

| [24] | Hochella M F Jr, Lower S K, Maurice P A, Penn R L, Sahai N, Sparks D L, Twining B S. 2008. Nanominerals, mineral nanoparticles, and earth systems. Science, 319(5870): 1631-1635 |

| [25] | Hochella M F Jr. 2008. Nanogeoscience: From origins to cutting-edge applications. Elements, 4(6): 373-379 |

| [26] | Javadpour F. 2009. Nanopores and apparent permeability of gas flow in mudrocks(shales and siltstone). Journal of Canadian Petroleum Technology, 48(8): 16-21 |

| [27] | Jongmans A G, van Oort F, Denaix L, Jaunet A M. 1999. Mineral micro- and nano-variability revealed by combined micromorphology and in situ submicroscopy. Catena, 35(2-4): 259-279 |

| [28] | Ju Y W, Jiang B, Hou Q L, Wang G L. 2005. Relationship between nano-scale deformation of coal structure and metamorphic-deformed environments. Chinese Science Bulletin, 50(16): 1784-1795 |

| [29] | Ju Y W, Li X S. 2009. New research progress on the ultrastructure of tectonically deformed coals. Progress in Natural Science, 19(11): 1455-1466 |

| [30] | Ju Y W, Luxbacher K, Li X S, Wang G C, Yan Z F, Wei M M, Yu L Y. 2014. Micro-structural evolution and their effects on physical properties in different types of tectonically deformed coals. International Journal of Coal Science & Technology, 1(3): 364-375 |

| [31] | Ju Y W, Lu S F, Sun Y, Tan F Q, Wang G C, Han K, Bao Y, Li Q G. 2015. Nano-geology and unconventional oil and gas. Acta Geologica Sinica(English Edition), 89(s1): 192-193 |

| [32] | Kambe N. 2001. Highly-uniform nano-structured building blocks of metal-(O, C, N, S)and their complex compounds. Scripta Materialia, 44(8-9): 1671-1675 |

| [33] | Krzesińska M. 2002. Coal structure studied by means of molecular acoustics methods. Fuel Processing Technology, 77-78: 33-43 |

| [34] | Langworthy K A, Krinsley D H, Dorn R I. 2011. Investigation of tibetian plateau varnish: new findings at the nanoscale using focused ion beam and transmission electron microscopy techniques. Scanning, 33(2): 78-81 |

| [35] | Lee W H, Park J S, Sok J H, Reucroft P J. 2005. Effects of pore structure and surface state on the adsorption properties of nano-porous carbon materials in low and high relative pressures. Applied Surface Science, 246(1-3): 77-81 |

| [36] | Li J Q, Liu D M, Lu S F, Yao Y B, Xue H T. 2015. Evaluation and modeling of the CO2 permeability variation by coupling effective pore size evolution in anthracite coal. Energy & Fuels, 29(2): 717-723 |

| [37] | Li X S, Ju Y W, Hou Q L, Lin H. 2012. Spectra response from macromolecular structure evolution of tectonically deformed coal of different deformation mechanisms. Science China Earth Sciences, 55(8): 1269-1279 |

| [38] | Li X S, Ju Y W, Hou Q L, Fan J J. 2013. Response of macromolecular structure to deformation in tectonically deformed coal. Acta Geologica Sinica, 87(1): 82-90 |

| [39] | Loucks R G, Reed R M, Ruppel S C, Jarvie D M. 2009. Morphology, genesis, and distribution of nanometer-scale pores in siliceous mudstones of the Mississippian Barnett Shale. Journal of Sedimentary Research, 79(12): 848-861 |

| [40] | Loucks R G, Reed R M, Ruppel S C, Hammes U. 2012. Spectrum of pore types and networks in mudrocks and a descriptive classification for matrix-related mudrock pores. AAPG Bulletin, 96(6): 1071-1098 |

| [41] | Lower S K, Hochella M F Jr, Banfield J F, Rosso K M. 2002. Nanogeoscience: From the movement of electrons to lithosphere plates. Eos, Transactions American Geophysical Union, 83(6): 53-56 |

| [42] | Mair K, Abe S. 2008.3D numerical simulations of fault gouge evolution during shear: grain size reduction and strain localization. Earth and Planetary Science Letters, 274(1-2): 72-81 |

| [43] | Mao X M, Tian X K, Yu C Y. 2011. Capturing and storage of CO2 by micron-nano minerals: Evidence from the nature. Chinese Journal of Geochemistry, 30(4): 569-575 |

| [44] | Miller A W, Wang Y F. 2012. Radionuclide interaction with clays in dilute and heavily compacted systems: A critical review. Environmental Science & Technology, 46(4): 1981-1994 |

| [45] | Mo Y, Turner K T, Szlufarska I. 2009. Friction laws at the nanoscale. Nature, 457(7233): 1116-1119 |

| [46] | Musil J. 2000. Hard and superhard nanocomposite coatings. Surface and Coatings Technology, 125(1-3): 322-330 |

| [47] | Noubactep C, Caré S, Crane R. 2012. Nanoscale metallic iron for environmental remediation: Prospects and limitations. Water, Air, & Soil Pollution, 223(3): 1363-1382 |

| [48] | Oleynikova G A, Panova E G. 2011. Geochemistry of nanoparticles in the rocks, ores and waste. Journal of Earth Science and Engineering, 1(3): 207-219 |

| [49] | Porter A L, Youtie J. 2009. How interdisciplinary is nanotechnology?. Journal of Nanoparticle Research, 11(5): 1023-1041 |

| [50] | Qiu J S, Li Y F, Wang Y P, Liang C H, Wang T H, Wang D H. 2003. A novel form of carbon micro-balls from coal. Carbon, 41(4): 767-772 |

| [51] | Reich M, Kesler S E, Utsunomiya S, Palenik C S, Chryssoulis S L, Ewring R C. 2005. Solubility of gold in arsenian pyrite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69(11): 2781-2796 |

| [52] | Reich M, Utsunomiya S, Kesler S E, Wang L M, Ewing R C, Becker U. 2006. Thermal behavior of metal nanoparticles in geologic materials. Geology, 34(12): 1033-1036 |

| [53] | Rother G, Krukowski E G, Wallacher D, Grimm N, Bodnar R J, Cole D R. 2012. Pore size effects on the sorption of supercritical CO2 in Mesoporous CPG-10 silica. The Journal of Physical Chemistry C, 116(1): 917-922 |

| [54] | Saikia B K, Ward C R, Oliveira M L S, Hower J C, De Leao F, Johnston M N, O'Bryan A, Sharma A, Baruah B P, Silva L F O. 2015. Geochemistry and nano-mineralogy of feed coals, mine overburden, and coal-derived fly ashes from Assam(North-east India): A multi-faceted analytical approach. International Journal of Coal Geology, 137: 19-37 |

| [55] | Schleicher A M. 2010. Nanocoatings of clay and creep of the San Andreas fault at Parkfield, California. Geology, 38(7): 667-670 |

| [56] | Siman-Tov S, Aharonov E, Sagy A, Emmanuel S. 2013. Nanograins form carbonate fault mirrors. Geology, 41(6): 703-706 |

| [57] | Sun Y, Shu L S, Lu X C, Liu H, Zhang X H, Kosaka K, Lin A M. 2008. A comparative study of natural and experimental nano-sized grinding grain textures in rocks. Chinese Science Bulletin, 53(8): 1217-1221 |

| [58] | Sun Y, Jiang S Y, Wei Z, Lu X C. 2013. Nano-coating texture on the shear slip surface in rocky materials. Advanced Materials Research, 669: 108-114 |

| [59] | Tong C H, Li J C, Ge L Q, Yang F G. 1998. Experimental observation of the nano-scale particles in geogas matters and its geological significance. Science in China Series D: Earth Sciences, 41(3): 325-329 |

| [60] | Tong C H, Li J C. 1999. A new method searching for concealed mineral resources: Geogas prospecting based on nuclear analysis and accumulation sampling. Journal of China University of Geosciences, 10(4): 329-332 |

| [61] | Veprek S, Niederhofer A, Moto K, Bolom T, Männling H D, Nesladek P, Dollinger G, Bergmaier A. 2000. Composition, nanostructure and origin of the ultrahardness in nc-TiN/a-Si3N4/a- and nc-TiSi2 nanocomposites with Hv=80 to≥105 GPa. Surface and Coatings Technology, 133-134: 152-159 |

| [62] | Verberne B A, Plümper O, De Winter D A M, Spiers C J. 2014. Superplastic nanofibrous slip zones control seismogenic fault friction. Science, 346(6215): 1342-1344 |

| [63] | Viti C, Hirose T. 2010. Thermal decomposition of serpentine during coseismic faulting: Nanostructures and mineral reactions. Journal of Structural Geology, 32(10): 1476-1484 |

| [64] | Viti C. 2011. Exploring fault rocks at the nanoscale. Journal of Structural Geology, 33(12): 1715-1727 |

| [65] | Viti C, Collettini C, Tesei T. 2014. Pressure solution seams in carbonatic fault rocks: Mineralogy, micro/nanostructures and deformation mechanism. Contributions to Mineralogy and Petrology, 167(2): 970 |

| [66] | Wang G C, Ju Y W, Yan Z F, Li Q G. 2015a. Pore structure characteristics of coal-bearing shale using fluid invasion methods: A case study in the Huainan-Huaibei Coalfield in China. Marine and Petroleum Geology, 62: 1-13 |

| [67] | Wang G C, Ju Y W. 2015. Organic shale micropore and mesopore structure characterization by ultra-low pressure N2 physisorption: Experimental procedure and interpretation model. Journal of Natural Gas Science and Engineering, in press |

| [68] | Wang X Q, Zhang B M, Lin X, Xu S F, Yao W S, Ye R. 2015b. Geochemical challenges of diverse regolith-covered terrains for mineral exploration in China. Ore Geology Reviews, in press |

| [69] | Wang Y F. 2014. Nanogeochemistry: Nanostructures, emergent properties and their control on geochemical reactions and mass transfers. Chemical Geology, 378-379: 1-23 |

| [70] | Wirth R. 2004. Focused Ion Beam(FIB): A novel technology for advanced application of micro- and nanoanalysis in geosciences and applied mineralogy. European Journal of Mineralogy, 16(6): 863-876 |

| [71] | Yu J L, Strezov V, Lucas J, Wall T. 2003. Swelling behaviour of individual coal particles in the single particle reactor. Fuel, 82(15-17): 1977-1987 |

| [72] | 晁洪太, 孙岩, 王志才, 崔昭文, 曲同磊. 2009. 发震断裂的纳米级运动学观测一例. 自然科学进展, 19(10): 1076-1081 |

| [73] | 陈晶, 徐军, 陈文雄. 2003. 一种可用于微米-纳米级矿物研究的新技术--FIB. 地质通报, 22(5): 371-373 |

| [74] | 陈敬中. 1994. 纳米科技的发展与纳米矿物学研究. 地质科技情报, 13(2): 32-38 |

| [75] | 陈天虎, 史晓莉, 彭书传, 黄川徽, Xu H F. 2004. 水悬浮体系中凹凸棒石与Cu2+作用机理. 高校地质学报, 10(3): 385-392 |

| [76] | 陈天虎, 陈骏, 季峻峰, 徐惠芳, 盛雪芬. 2005. 洛川黄土纳米尺度观察: 纳米棒状方解石. 地质论评, 51(6): 713-718 |

| [77] | 陈天虎, 谢巧勤. 2005. 电子显微镜时代与纳米地球科学. 合肥工业大学学报(自然科学版), 28(9): 1126-1129 |

| [78] | 陈瀛, 宫斯宁, 龙光芝, 孙学良, 陈敬中. 2011. 纳米微粒多重分数维准晶结构模型: 一种新型的金属纳米材料. 地球科学--中国地质大学学报, 36(3): 572-580 |

| [79] | 丁振华. 1999. 矿物学面临的困难与机遇: 纳米科学对矿物学的启示. 矿物学报, 19(3): 379-384 |

| [80] | 范俊佳, 琚宜文, 柳少波, 李小诗. 2013. 不同煤储集层条件下煤岩微孔结构及其对煤层气开发的启示. 煤炭学报, 38(3): 441-447 |

| [81] | 韩占涛, 吕晓立, 张威, 马丽莎, 王平. 2013. 纳米零价铁地下水修复技术的最新研究进展. 水文地质工程质, 40(1): 41-47 |

| [82] | 华曙光, 王力娟, 贾晓芳, 陈蕾, 李建威. 2012. 陕西镇安丘岭卡林型金矿金的赋存状态和富集机理. 地球科学--中国地质大学学报, 37(5): 989-1002 |

| [83] | 吉利明, 邱军利, 夏燕青, 张同伟. 2012. 常见黏土矿物电镜扫描微孔隙特征与甲烷吸附性. 石油学报, 33(2): 249-256 |

| [84] | 姜泽春. 1993. 纳米科学与地学. 地质地球化学,(2): 22-25, 21 |

| [85] | 姜泽春. 1995. 地学领域里的纳米科学问题. 矿物岩石地球化学通报,14(4): 262-266 |

| [86] | 琚宜文, 王桂梁, 姜波, 徐州. 2003. 浅层次脆性变形域中煤层韧性剪切带微观分析. 中国科学(D辑), 33(7): 626-635 |

| [87] | 琚宜文, 姜波, 侯泉林, 王桂梁. 2004. 构造煤结构-成因新分类及其地质意义. 煤炭学报, 29(5): 513-517 |

| [88] | 琚宜文, 姜波, 侯泉林, 王桂梁, 方爱民. 2005a. 华北南部构造煤纳米级孔隙结构演化特征及作用机理. 地质学报, 79(2): 269-285 |

| [89] | 琚宜文, 姜波, 王桂梁, 侯泉林. 2005b. 构造煤结构及储集层物性. 徐州: 中国矿业大学出版社 |

| [90] | 琚宜文, 李小诗. 2009. 构造煤超微结构研究新进展. 自然科学进展, 19(2): 131-140 |

| [91] | 李小诗, 琚宜文, 侯泉林, 林红. 2011. 煤岩变质变形作用的谱学研究. 光谱学与光谱分析, 31(8): 2176-2182 |

| [92] | 刘德良, 杨强, 李王晔, 孙岩, 张长鑫. 2004. 郯庐断裂南段韧性剪切带糜棱岩中纳米级颗粒的发现. 科学技术与工程, 4(1): 42-43 |

| [93] | 刘浩, 孙岩, 舒良树, 陆现彩. 2009. 华南武功山地区韧性剪切带的纳米尺度测量研究. 地质学报, 83(5): 609-616 |

| [94] | 刘岫峰. 1995. 纳米地质学: 一个正在兴起的战略性地学科技领域. 地质科技管理,(1): 22-24 |

| [95] | 欧阳健飞, 范丽娟, 杨红果, 常迎梅. 2006. 瓦斯突出煤体的纳米结构研究方法. 计量学报, 27(3A): 22-25 |

| [96] | 庞军刚, 李赛, 杨友运, 刘利军, 朱杰, 陈栋. 2014. 湖盆深水区细粒沉积成因研究进展: 以鄂尔多斯盆地延长组为例. 石油实验地质, 36(6): 706-711, 724 |

| [97] | 钱伯章, 李武广. 2013. 页岩气井水力压裂技术及环境问题探讨. 天然气与石油, 31(1): 48-53, 4 |

| [98] | 施倪承, 马喆生, 何万中, 罗济民. 1995. 太平洋北部洋底锰结核中的纳米固体研究: 矿物中的纳米固体及其应用前景. 中国科学(B辑), 25(7): 778-784 |

| [99] | 孙岩, 陆现彩, 刘德良, 舒良树, 朱文斌, 郭继春. 2005. 断裂剪切带厘米级磨砾和纳米级磨粒的发现、命名及其油气地质意义. 高校地质学报, 11(4): 521-526 |

| [100] | 孙岩, 陆现彩, 舒良树. 2006. 变质岩中纳米物质赋存形式的探索和讨论. 见:陈骏等主编. 2006. 地质与地球化学研究进展. 南京: 南京大学出版社 |

| [101] | 孙岩, 陆现彩, Zhang X H, 刘浩, Lin A M. 2009. 变质岩透入性面理的纳米结构研究. 中国科学(D辑): 地球科学, 39(8): 1140-1147 |

| [102] | 孙岩, 琚宜文, 王国昌, 周巍. 2014. 泥页岩中微/纳米孔-隙的五种类型及其非常规赋气效应的探讨. 专题57: 盆地动力学与非常规能源论文集. 中国地球物理学会、全国岩石学与地球动力学研讨会组委会、中国地质学会构造地质学与地球动力学专业委员会、中国地质学会区域地质与成矿专业委员会. 2014年中国地球科学联合学术年会 |

| [103] | 汤倩, 张燕, 王钜. 2010. 纳米科技及其在地学上应用. 科技传播, 11(22): 83-84 |

| [104] | 唐孝威, 胡中为, 许胤林, 王启明. 1991. 关于纳米地质和纳米天文. 自然杂志, 14(8): 563-565 |

| [105] | 童纯菡, 李巨初, 葛良全, 杨凤根. 1998. 地气物质纳米微粒的实验观测及其意义. 中国科学(D辑), 28(2): 153-156 |

| [106] | 王菁姣, 陈家玮. 2012. 不同种类纳米零价铁的毒性比较研究. 现代地质,(5): 926-931 |

| [107] | 王学求, 叶荣. 2011. 纳米金属微粒发现: 深穿透地球化学的微观证据. 地球学报, 32(1): 7-12 |

| [108] | 王学求, 张必敏, 刘雪敏. 2012. 纳米地球化学: 穿透覆盖层的地球化学勘查. 地学前缘, 19(3): 101-112 |

| [109] | 王学求, 张必敏, 姚文生, 刘雪敏. 2014. 地球化学探测: 从纳米到全球. 地学前缘, 21(1): 65-74 |

| [110] | 王焰新, 毛绪美, DePaolo D. 2011. CO2地质储存的纳米尺度流体-岩石相互作用研究. 地球科学--中国地质大学学报, 36(1): 163-171 |

| [111] | 武强, 许爱忠, 董东林, 田宝霖. 2003. 纳米探矿: 用地气携带的纳米物质勘查隐伏矿. 煤田地质与勘探, 31(4): 9-12 |

| [112] | 闫二艳, 吴秀玲. 2004. 变质岩矿物中纳米级流体包裹体的透射电镜研究. 焦作大学学报,(1): 61-64 |

| [113] | 杨献忠. 2003. 纳米科技与黏土矿物学研究的思考. 岩石矿物学杂志, 22(2): 204-208 |

| [114] | 杨兴莲, 朱茂炎, 赵元龙, 张俊明, 郭庆军, 皮道会. 2008. 黔东震旦系-下寒武统黑色岩系稀土元素地球化学特征. 地质论评, 54(1): 3-15 |

| [115] | 姚素平, 焦堃, 张科, 胡文瑄, 丁海, 李苗春, 裴文明. 2011. 煤纳米孔隙结构的原子力显微镜研究. 科学通报, 56(22): 1820-1827 |

| [116] | 叶荣, 张必敏, 姚文生, 王勇. 2012. 隐伏矿床上方纳米铜颗粒存在形式与成因. 地学前缘, 19(3): 120-129 |

| [117] | 于立业, 琚宜文, 李小诗. 2015. 高煤级煤岩流变作用的谱学研究. 光谱学与光谱分析, 35(4): 899-904 |

| [118] | 袁仁茂, 张秉良, 徐锡伟, 林传勇, 史兰斌, 李萧. 2014. 汶川地震剪切滑动面微-纳米级颗粒的特征、形成机制及地震意义. 中国科学: 地球科学, 44(8): 1821-1832 |

| [119] | 张复新, 王立社, 侯俊富. 2009. 秦岭造山带黑色岩系与金属矿床类型及成矿系列. 中国地质, 36(3): 694-704 |

| [120] | 张美, 孙晓明, 徐莉, Xu H F, Konishi H, 芦阳, 陆红锋, 吴仲玮. 2011. 南海台西南盆地自生管状黄铁矿中纳米级石墨碳的发现及其对天然气水合物的示踪意义. 科学通报, 56(21): 1756-1762 |

| [121] | 章振根, 姜泽春. 1993. 纳米矿床学--一门有前途的新科学. 矿产与地质,7(35):161-165 |

| [122] | 章振根. 1994. 纳米科技在地学及相关学科中的应用前景. 地质地球化学,(4): 38-41 |

| [123] | 章振根. 1995. 纳米科技与地学研究的思考. 大地构造与成矿学, 19(1): 77-82 |

| [124] | 周光召,曾谨言. 2000. 量子力学. 北京: 科学出版社 |

| [125] | 邹才能, 陶士振, 侯连华. 2011a. 非常规油气地质. 北京: 地质出版社 |

| [126] | 邹才能, 朱如凯, 白斌, 杨智, 吴松涛, 苏玲, 董大忠, 李新景. 2011b. 中国油气储集层中纳米孔首次发现及其科学价值. 岩石学报, 27(6): 1857-1864 |

| [127] | 邹才能,朱如凯,白斌,杨智,侯连华,查明,付金华,邵雨,刘可禹,曹宏,袁选俊,陶士振,唐晓明,王岚,李婷婷. 2015. 致密油与页岩油内涵、特征、潜力及挑战. 矿物岩石地球化学通报,34(1):3-16 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35