文章编号: 1008-7621(2018)03-0081-10

近年来,互联网、物联网、大数据等信息技术的发展及应用催生了很多经济新业态,尤其是一些传统低技术和劳动密集型行业,以移动互联网为基础搭建了平台型组织,形成“互联网+”新业态,如专车、共享单车、共享民宿、网络订餐、众筹等。“互联网+”新业态为传统经济带来了新的发展机遇和更加广泛的市场服务,同时也在不断冲击着工业社会以来的社会管理制度并形成诸多张力,引发了很多社会治理过程中的新的“痛点”[1]。以网络订餐食品安全治理为例,网络食品隔空交易与交易链条拉长的经营形式,跨地域性、隐蔽性、虚拟性的网上交易模式,以及高信息不对称性、高外部性、高流动性、高风险性等特征都进一步放大了治理的难度。

在制度安排上,国家已于2015年和2017年相继通过《食品安全法》和《网络餐饮服务监督管理办法(征求意见稿)》,将网络食品纳入监管范围,并且明确各主体的网络食品安全管理责任。在治理实践上,自2015年起,各地监管部门积极开展网络订餐专项整治行动,整治成效见诸于各政府网站与媒体报道中。但是,网络订餐“黑店”横行乱象仍频频被媒体曝光,为何在政府三令五申、对网络订餐市场重拳整治运动之后,网络订餐“黑店”仍然屡禁不止?为何网络订餐食品安全治理陷入“运动—见效—反弹—再运动—再反弹”的“运动式”治理困境?除了对无良商家的批判外,这也在某种程度上揭示了既有的监管方式无法适应“互联网+”新业态背景下的网络订餐食品安全治理新挑战。

对于网络订餐食品安全“运动式”治理困境这一问题,已有研究集中从历史文化[2]、制度环境[3]、主体策略选择[4]等视角探讨运动式治理这一治理工具的发生机制,但仅停留在分析框架的提出,并未结合政府或社会治理实践具体分析,缺少切入到微观实践层面的深入探讨。鉴于此,本研究以G市2016-2017年网络订餐食品安全专项整治行动为例,运用通过访谈、参与式观察所搜集到的访谈资料、观察记录、政府文件等,借鉴新制度主义的分析框架,分析网络订餐食品安全“运动式”治理困境的深层次原因。

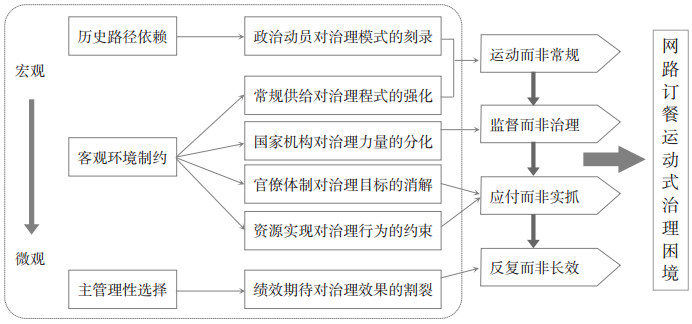

二、分析框架20世纪90年代以来,“制度”再次成为社会科学研究的焦点,以“制度”为核心概念解释政治、经济、社会现象的学术流派被统称为新制度主义。新制度主义的特征是,在解释政治、经济、社会现象时强调“脉络”的重要性,而这里的脉络指的就是制度。新制度主义中的“制度”指对个体行为产生影响的结构性制约因素,在制度约束下形成的个体行为具有稳定性和规则性。所谓的“制度分析”就是研究结构性制约因素通过互动如何对个体行为和国家政策产生影响,以及这种结构性制约因素本身如何形成并发生变化。一般而言,新制度主义者们公认并广泛使用的流派名称是历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义。新制度主义不仅是理论,更是一种分析视角或分析框架。因此,本研究借鉴新制度主义相关理论并通过对已有理论成果的整合,从宏观—中观—微观三个层次构建了网络订餐食品安全“运动式”治理困境的分析框架(如图 1所示)。

|

图 1 分析框架 |

历史制度主义作为新制度主义的重要理论流派,强调制度的重要性并关注制度形成的“历史”和“脉络”,认为现有的制度是历史过程产物,即使社会经济环境发生变化,在某一特定时间点形成的制度也会具有持续性特征[5]。道格拉斯·C诺斯从布莱恩·阿瑟的技术变迁理论出发,认为制度变迁与技术变迁都呈现出渐进性变迁的路径依赖特征。历史制度主义在提供个体和集体行为的宏观结构性背景方面作出了重大的贡献,特别是利用路径依赖概念为我们认识和解释社会现象、分析社会问题提供了重要的启发。因此,从宏观历史的视角分析,“运动式”治理主要体现为对贯穿于中国共产党革命斗争与国家建设过程中的政治动员的路径依赖或模式刻录,并作为国家治理体系的重要组成部分或特征,与常规治理机制相互交织于国家治理过程中,甚至在某些阶段、某些问题上,“运动”超越了常规的治理机制。

(二) 聚焦于中观结构的制度分析历史制度主义学派注重对制度结构的经验性素材进行归纳性分析与考察,十分关注结构化因素的考察与分析,将结构或制度视为“自变量”,行为、选择或政策视为“因变量”,通过聚焦于中观结构的制度分析,既能注意到宏观结构的影响,又可将抽象的理论变成具体化的理论分析,使其在国家体制与社会体系之间架起坚实的学术桥梁[6]。制度供给、国家结构、行政体制、资源条件作为构成我国政府治理的重要结构背景,不仅影响政府治理行为的选择,同时也制约着治理效能。

一是制度供给。从制度供给与需求来看,制度也存在均衡和非均衡两种状态,其中制度均衡是指制度供给和制度需求达到匹配与一致,制度非均衡是指人们对现存制度的一种不满意或不满足、意欲改变而又尚未改变的状态,制度供给不足是造成制度非均衡的主要原因[7]。由于历史与现实诸多因素的影响,中国国家治理中制度有效性供给始终未能满足日益复杂的公共事务及公共服务需求[8]。特别是在网络经济迅速膨胀的今天,利益关系、获取利益途径日趋多元化,社会问题更加复杂化,制度供给滞后、已有供给短效或失效,造成了制度非均衡的状态。对于网络订餐食品安全治理而言,常规制度的有效性供给不足,为非常规的治理工具提供了发挥的空间,也强化了对这种非常规的治理工具的依赖。

二是国家结构。在国家—社会结构的理论框架内,民间精英和广大的民众共同组成“社会”,“国家”来源于社会,又反过来受各种社会力量的监督和制约。由于我国是一个有集权传统的国家,“强国家一弱社会”是其基本的社会结构,虽然国家对纵向社会的控制在逐渐放松,但是由于“路径依赖”,并没有从根本上改变“强国家—弱社会”的社会结构性质。在这种“强国家—弱社会”总体性的社会治理背景下,造成了政府治理、社会治理的“发育畸形”。我国特有的国家—社会结构进一步分化了网络订餐食品安全治理中各方行动主体的力量,政府成为主导性力量,而其他主体的参与意识淡薄、参与热情不高、参与力量有限,使网络订餐的监管、管制属性大大掩盖了治理属性。

三是行政体制。韦伯从宏观的历史视野中探讨了三种类型的权威及其所衍生出的三种社会支配行为,为我们理解特定的组织体制所衍生的特定组织行为提供了重要启发。而与韦伯所研究的基于法理理性基础的官僚组织不同,我国的官僚体制有着浓郁的“专制”“人治”色彩的历史根基,其中上下级间的忠诚、信任、庇护关系交织成的“向上负责制”是这一体制的核心[9]。周雪光指出,在我国历史上,国家治理主要是建立在官僚制的常规机制之上。在这种官僚制的组织体制下,治理目标被一层一层瓦解,治理效果也被一级一级弱化,网络订餐食品安全治理成为“庇护共谋”的场域。

四是资源条件。资源依赖理论认为,任何组织不可能持有赖以生存和发展所需要的全部资源,大量攸关组织生存发展的资源都包含于组织的外部环境中。因此,组织间协调最重要的目标就是想办法降低组织对关键外部资源供应的依赖程度,寻求一种能够稳定掌握影响这些关键资源的办法,求得组织的生存与发展。然而政府获取资源的方式受到社会成员的合法性约束,意味着它不可能无限制地用任何方式从社会中获取资源。俗话说“巧妇难为无米之炊”,若政府资源短缺,便会严重制约政府治理行为与能力,而目前基层监管部门普遍面临监管力量不足、专业能力跟不上、信息技术硬件缺失等“监管能力恐慌”问题,地方政府机构编制与简政放权工作不协同、人财物配套不同步的问题,因此,资源条件构成政府实现有效治理的禁锢。

(三) 聚焦于微观行为的制度分析公共选择理论的“理性经济人假设”指出“人是一个自利的、理性的、追求效用最大化的人”。故在经济市场和政治市场活动的是同一个人,同一个人不可能以两种完全不同的行为动机行事,因此,政治市场上的政治家与官员也是理性的经济人。根据这一逻辑假设,政府作为理性的“经济人”,无论是在“政治市场”还是在社会治理过程中,政治家或官员在进行行为选择之前都会对其进行成本—收益计算,具有追求利益效用最大化的动机。理性选择制度主义在制度与行为之间建立起了一套精美的概念框架。从微观行为视角而言,虽然运动式治理工具本身所具有的相对有效性使其成为政府在体制、组织、资源禁锢下的理性选择,但是由于这一治理工具的固有弊端也决定了这种网络订餐治理无法长效。

三、网络订餐食品安全“运动式”治理困境的实证分析奥兰·扬把影响制度有效性的因素分为两类:一类是内生因素,即制度安排自身的特性;二是外生因素,即特定制度安排适应了其所处的广泛社会环境或其他环境[10]。多种因素的交织造就了运动式治理这一工具在网络订餐食品安全治理中的延续性应用,同时也使网络订餐食品安全陷入了“运动式”治理困境。从历史因素来看,运动式治理是对传统政治运动或政治动员这一治理路径的惯性依赖;从外部环境因素来看,网络订餐的复杂性和特殊性,使得传统的治理模式面临严峻挑战,单一的监管主体、低效的监管过程、有限的监管资源以及体制之困、人员之少、素质之忧、发现之难进一步放大了政府监管和政策执行的困境;从主观理性选择看,社会急剧变革的时代,规模巨大的目标群体、社会治理问题的复杂性与政府治理资源、制度性能力不足之间的矛盾使得运动式治理成为政府纠正市场失序的理性选择。

(一) 历史路径依赖:政治动员对治理模式的刻录从历史来源上看,政治运动和运动式治理都是一种非常规的“运动”,它们都是革命动员传统在不同阶段的遗留。例如,革命战争时期的农民运动、土地改革、整风运动等政治运动为中国共产党赢得了革命胜利,完成了身份建构,奠定了一定的社会政治基础;新中国成立后的“三反” “五反”“人民公社”“大跃进”“文化大革命”等政治运动将共产党的思想理论向社会渗透的同时,也给党和国家带来了严重的灾难;改革开放后,各种严打运动、专项整治运动成为政府治理各个社会领域问题的重要工具。虽然改革意味着政治运动慢慢退出政治舞台,意味着社会生活的常规化,但政府治理却仍以动员的方式进行,体现了我国国家治理转型过程中管理常规化与逆常规化的冲突,也使得各级政府在对待运动式治理的取舍问题上陷入两难境地。即使主观上认识到告别运动式治理是走向法治社会的必然要求,但改革过程积累的盘根错节的社会矛盾,科层制专业化管理的低效率,自上而下的考核压力,都使得地方政府事实上很难真正告别运动员式治理,甚至会在矛盾和压力的作用下,不断将经过一定调适的运动式治理方式推向各个领域,这就使运动式治理事实上从非常规的治理方式演变成常规化的治理方式[11]。

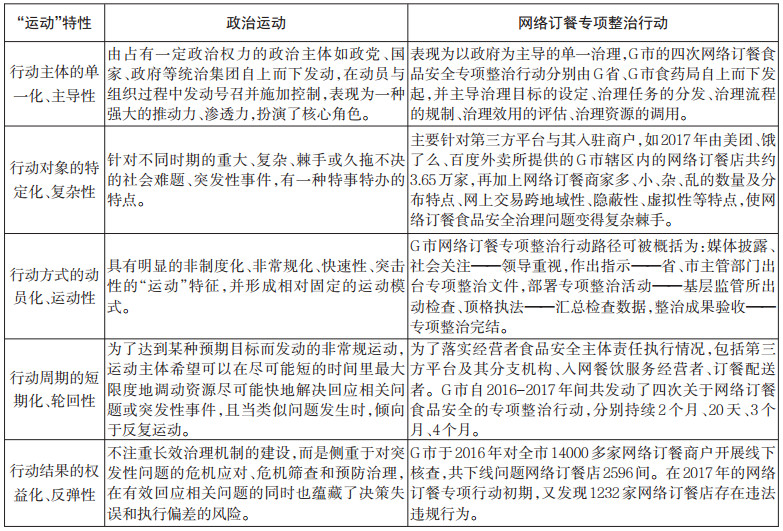

因此,虽然从革命时期到建设时期,中国共产党通过组织动员群众参与革命,最终获取革命的胜利,在身份上完成了从革命党到执政党的转变,然而,身份的转变并不代表意识、组织和制度上的彻底转变,“运动”这一要素或特征不仅贯穿于中国共产党执政与国家治理的过程中,也贯穿于新时代“互联网+”新业态的治理中,并表现为运动式治理的常态化。以G市的网络订餐专项整治行动为例,其在行动主体、目标、对象、手段等方面都呈现出“运动”特征(如表 1所示)。如从行动主体来说,表现为以政府为主导的单一治理,G市的网络订餐食品安全专项整治行动分别由省、市食品药品监督管理局(下文简称省、市食药局)自上而下发起,并在动员、组织过程中发动号召、施加控制,表现为一种强大的推动力、渗透力,扮演了核心角色;从治理对象上看,主要针对第三方平台与其入驻商户,而网络订餐商家多、小、杂、乱的状态和分布特点,网络订餐平台以扩大市场规模为主的粗放式增长,网上交易模式跨地域性、隐蔽性、虚拟性等特点,使网络订餐食品安全问题变得复杂棘手;从行动方式上看,G市网络订餐专项整治行动路径可被概括为媒体披露、社会关注——领导重视,作出指示——省、市主管部门出台专项整治文件,部署专项整治活动——基层监管所出动检查、顶格执法——汇总检查数据,整治成果验收——专项整治完结,具有明显的非制度化、非常规化、快速性、突击性的“运动”特征;从行动周期上看,G市网络订餐专项整治行动最短持续20天,最长持续了4个月,在每一次的专项整治行动中,仍发现有“黑店”上线。因此,从行动结果上看,虽然决策者希望用“短、快、平”的方式解决治理问题,但是在有效回应相关问题的同时也蕴藏了决策失误和执行偏差的风险。

|

表 1 政治运动与网络订餐专项整治行动“运动”特性归纳 |

任何制度、工具或现象都不是偶然或者“荒诞”的,在解释制度变迁和形成的过程中,制度结构一旦形成就具有稳定性特征,即使社会环境发生变化,制度也不会轻易改变。通常的政策只是一个微观的适应过程,而这一过程受“过去的影子”,即宏观因素的制约,对一种制度、工具或现象的现实合理性的剖析离不开特定的制度环境、组织环境。并且为解释制度的形成和变迁问题,有必要关注其背后的权力不均衡现象。由于制度有时会成为掌权者为增进自身利益所塑造的工具,掌权者一旦为实现自身目的而创设制度,制度反过来就会使他们的权力变得更为强大,这就导致已形成的制度具有自我强化的倾向,而且随着时间的推移,不同权力之间的细微差别很容易产生巨大的权力差异[12]。因此,除了社会脉络和历史发展过程之外,制度供给、权力关系、体制结构等变量也会对社会结果产生重大的影响。

1. 常规供给对治理程式的强化虽然说持续有效性的常规治理是国家治理的理想状态,但是其必须以较高的制度有效性为前提。由于历史与现实诸多因素的影响,我国国家治理中制度有效性供给始终未能满足日益复杂的公共事务及公共服务需求。对于网络订餐食品安全治理而言,虽然《食品安全法》《网络餐饮服务监督管理办法(征求意见稿)》《网络食品安全违法行为查处办法》等法律法规,通过规定相关主体的食品安全义务责任,为食品安全治理提供了法律依据与法律手段,但其常规法律制度的有效性仍供给不足,为非常规的治理工具提供了发挥的空间,从而陷入了“运动式”治理这一非常规的治理困境。

以网络订餐第三方平台法定责任与义务为例,在理论上仍然存在一定的困惑,在落实中存在着许多问题。在理论上来讲,第三方平台负有的食品安全责任限度在什么范围,以及第三方平台与政府的责任边界如何合理划定尚待进一步明确。《食品安全法》第62条规定第三方平台负有实名登记、审查许可证,发现违法行为及时制止报告,发现严重违法行为停止提供网络交易平台服务等食品安全管理义务和责任。《网络食品安全违法行为查处办法》进一步强化规定了第三方平台的下列义务:建立食品安全相关制度,包括入网餐饮经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度;记录保存食品交易信息的义务;确保网络食品安全信息真实性的义务以及执法协助义务等。《网络餐饮服务监督管理办法(征求意见稿)》第6条规定第三方平台负有对餐饮服务提供者的经营行为和服务进行抽查和监测的义务。在法律制度上不断扩大第三方平台负有的法定义务的同时,也进一步细化和强化了对第三方平台的行政处罚规定①。有学者认为,第三方平台责任制度虽然有利于促进有效监管的实现,但并非足以解决全部问题,实践中这一制度往往导致第三方平台成为有些地方政府推脱自身责任的“挡箭牌”。这在某种程度上也揭示了既有的监管方式无法适应目前网络订餐食品安全监管的迫切需求。要求第三方平台协助政府部门监管,并不意味着监管部门可以为了自身“安全”而将监管责任推给第三方平台,政府监管网络订餐食品安全的方式和手段,包括第三方平台责任制度在内,有待进一步完善和创新。

在实践中存在两方面的突出问题。一方面,第三方平台落实责任的内在动力不足,“有意跑马圈地”。为了提升网络效应和平台效应,第三方平台往往将扩大用户数量、扩张平台规模作为平台发展的核心任务,有的第三方平台为了短时间扩大规模追求效益,没有审查或有意降低审查标准,让没有取得食品经营许可证的主体入驻平台从事食品经营活动,甚至教唆入网餐饮经营者欺瞒造假,导致网络订餐市场无证无照、证照不全、假证套证、假冒伪劣、黑心作坊等乱象丛生。另一方面,由于政府监管数据开放程度不够,平台难以落实信息审查义务。《食品安全法》规定了第三方平台需要对入网经营者进行实名登记并审查其许可证、发现严重违法行为应当立即停止提供平台服务等义务,无论是登记审查证照信息还是发现严重违法行为情况,都需要获得并比对政府相关监管数据。但目前我国证照信息等政府监管数据并没有实现有效共享,导致第三方平台无法准确进行核对审查,难免会给证照造假提供漏洞空间,在网络订餐专项整治行动中G市T区食药局C监管所多次发现经PS制成的食品经营许可证。因此,既然是赋予第三方平台一定协助监管的义务,就应赋予其可实现协助监管的手段,如果只是要求其比对审查信息而不开放核查数据库,那就是强人所难,第三方平台责任制度的初衷就难以实现[13]。

2. 国家结构对治理力量的分化改革开放前高度集中的政治经济体制,使得国家与经济、社会高度一体化,改革开放后建立了中国特色社会主义市场经济体系,市场在资源配置中的作用由基础性向决定性转变,国家与市场、社会逐渐分离,但是在力量分布上仍处于失衡状态,即国家较为强势,自主的市场系统发育虽逐步增强,但经济社会系统发育程度仍然处于较低水平并受到国家有力的督导与管控,仍属于“强国家—弱社会”模式。失衡的国家、市场和社会结构,使我国的国家治理体系呈现出政府主导,市场和社会被动式反应的治理架构,在网络订餐食品安全治理领域,体现为以管制主义为逻辑起点,治理行为集中于行政体制内各机构主体的合作,市场力量处于被管制一方,社会力量微乎其微,群众力量则出现两极分化,表现为以政府为单一主体的“运动式”治理。

政府在“运动式”治理中处于主导地位,治理目标的设定、治理任务的分发、治理流程的规制、治理效用的评估、治理资源的调用都由其事先设定与主导,以促使治理行动对照既定的目标通过既定的轨道实现既定的效果。治理主体的单一化和主导性是当前运动式治理的典型特征。在网络订餐食品安全专项整治行动中,治理主体从上而下依次是国家食药总局、省食药局、市食药局、区食药局以及食药监管所。无论是哪一层级发动或执行都具有毋庸置疑的行政权威,并且表现为以中央权威为核心,以地方政府的逐级任务发包和灵活变通为运行机制,政府通过一系列的威权手段对餐饮企业等市场主体进行监督,动员体制内资源来约束企业的违法经营行为,以确保食品安全。

市场处于被规制一方。在网络订餐食品安全运动式治理中,商家和第三方平台等市场主体往往习惯于将食品安全治理看作政府的责任,仅仅满足于达到政府的要求,缺乏主动参与食品安全治理的动机,并将政府的监管看作是限制其获得经济利益的障碍,设法规避政府的监管,与政府玩躲猫猫[14]。某网络订餐平台的管理人员提到:“对于食药局的工作人员能躲则躲,避免耽误我们运营。比如食药局的工作人员想要来参加我们的工作会议,我们有时候会给他们提供错误的地址,让他们找不到我们”。(访谈记录:M外卖平台管理人员)

社会力量更是参与不足。由于缺乏社会性力量成长和参与的制度环境,社会组织处于边缘地位,群众力量出现两极分化:一方面网络订餐相关行业协会等社会组织与大部分民众的参与意识还尚在襁褓中,参与的意愿和动力不足;另一方面却是小部分人群谋利式的过度参与,即以职业打假人为代表的谋利群体,牵扯着地方政府的执法力量和精力,影响政府的日常治理。如一名基层工作人员说道:“目前基层食药所百分之六、七十的监管精力用于应付职业打假人,法院和区局也是如此,我们没有时间去抽检和摸查,其他工作也只能是偏重应付,浪费了大量行政资源。”(访谈记录:G市T区食药局C监管所科员)由于历史与现实因素,目前网络订餐食品安全治理未能形成真正意义上的多元治理体系,就算存在也只是一部分以职业打假人为首的、畸形的、逐利的治理力量,而政府在网络订餐食品安全治理中则只能是大包大揽,食品安全治理的第一责任主体俨然成为政府。这在一定程度上也反映了我国国家治理能力的欠缺,无法广泛动员和吸纳市场和社会力量,致使当下的网络订餐治理的管制属性掩盖了治理属性。

3. 官僚体制对治理目标的消解一是影响政府工作的优先顺序。在我国中央集权管理的大背景下,每一个层级的公共部门都嵌入到更宏观的公共组织系统之中,层级嵌套、条块结合,各级政府既面临着通过正式组织结构设置和制度安排维持常规许可与监管工作的科层制运作要求,又面临着上级政府或主管机关的临时工作任务、专项整治任务[15]。“向上负责”的压力型体制,使得官员行为围绕两个面向展开:一方面是在日常工作中小心翼翼、避重就轻、规避风险;另一方面又激发官员积极跟进、把握上司意图、以求赏识。由于食品安全治理的复杂性和高风险性,如何规避风险往往是各级政府部门追求的兜底目标。在压力型体制中“权少责多”的现实中,基层很难有效完成各种治理任务,只能是紧急工作和上级重视的工作优先做,由此,各种专项整治成为上级指挥下级的方向棒,某种程度上更是取代日常工作成为了下级的常规工作。一名受访者谈到:“现在的各种专项运动牵制了我们的常规检查,一些无关紧要的日常监督检查只能暂时搁置。例如按照日常工作要求,每位工作人员日常巡查任务是5家,如若按照日常巡查表格逐项检查的话,检查一家店铺最少需要半个小时,但是这些日常巡查相较于专项整治行动来说不紧急也不重要,因此只能简化日常巡查工作,如在巡查店铺的《食品经营许可证》的时候就让他们先签一份日常巡查表格,集体召集店铺开会的时候,让他们签巡查表格,对于巡查表格中的事项一般都是打对勾,以示符合相关要求,而上级派发的被动—高优先性的工作成为基层工作的重心”。(访谈记录:G市T区食药局C监管所所长)

二是极易扭曲工作的目标要求。在“目标责任管理制”的压力型体制下,各级政府面临着自上而下、层层分解下达的各种任务目标的压力,再加上“维稳压倒一切”“一票否决”的观念和制度安排,导致地方官员高度紧张,难以通过民主法治的手段建立长效治理机制。为了能够按时达到上级政府的考核标准,政府不得不通过运动式治理的“表演”来寻求政治合法性,产生了目标替代效应[16]。运动式治理也使基层监管和执法者陷入疲于应付境地。2016-2017年G市T区食药局共部署开展了几十次专项行动,在笔者实习的三个月中,该区食药局下发或接到的专项行动已经有数十次,主要涉及校园周边食品、水产品、网络订餐、小餐饮等领域,专项整治行动可以说已经成为了定期的常规性行动,每次专项行动最少历时一个月,最多历时四个月。在专项整治行动中,省市区三级食药部门忙于转发上级通知、召集工作会议、制定行动方案、部署专项行动、催收任务数据,基层监管所则更是忙于接收一份又一份的文件,处理一项接一项的专项行动,更多的时候是同时开展好几项专项行动,每个月上报多种行动数据、工作总结。可以说各种专项整治行动在各级食药监管部门此起彼伏,甚至是成为各级政府的常态工作,专项整治行动牵扯了基层大部分的执法力量与精力。受制于有限的执法资源,应付式执行往往成为基层的无奈之举。受访人员谈到:“专项整治行动实际上是纸上行动、数字行动,专项整治结果通报中的出动了多少人次、检查了多少家店铺、取缔无证照商家多少户、处罚多少、罚款额多少等等数字都是呈报给上级领导看的,实际监管效果有多大?大家心里谁都清楚”。(访谈记录:G市T区食药局C监管所副所长)专项整治行动最后演变成一种数据绩效共谋,上下级希望通过数据来渲染和强调其工作努力程度。各种专项整治行动凸显更多的是政治意义与行政意义,而未能充分凸显其规范市场秩序的经济意义。因此,在压力型体制和目标责任制的作用下,运动式治理非但没有达到应有的治理成效,反而被技术化和数字化的考核所消解,最终导致运动式治理成为一种数字共谋而失去其应有效果。

4. 资源现实对治理行为的约束社会变革转型时期,公共事务与利益矛盾的复杂性对后发国家的治理能力提出挑战,治理资源相对稀缺所带来的治理能力不足通常是后发国家面临的共同问题。在政府外部资源上,由于缺乏培育社会力量的历史传统和制度,公众的参与意识不强,参与热情不高,政府可利用的社会资源非常有限。理论上真正的社会动员应该由社会多元主体协同参与,国家拥有迈克尔曼恩所说的强大的“基础性权力”,即国家能够渗透到公民社会,并经由与公民社会的制度化协商而合理地执行政治决策的能力。在公民社会比较成熟、市场比较发达、法治比较健全的国家,政策等规则之所以能有效执行,就在于国家具有这方面的制度能力,有效地动员各种社会资源。虽然我国处于改革以来的转型时期,市场化、社会化、民主和法治力量日益成长,但国家可资利用的非政府资源依然非常有限[17]。并且政府的动员能力随着计划经济向市场经济转型之后,政府对社会的控制放松,可以直接支配和控制的资源相应减少,意识形态的号召也逐渐被多元的价值消解,政府对社会的动员能力减弱。

在政府内部资源方面,组织和人员配置在数量和素质方面供给不足,特别是在市场监管和执法领域,由于正式公务员的编制有限,协管员或合同工成为了基层监管和执法的主力军,而这批协管员的专业知识和能力与庞大的监管需求存在巨大的裂痕。以T区食药局C监管所为例,其共有15名工作人员,包括1名所长,2名副所长,3名一般公务员,9名协管员,其中除去负责内务工作的2名协管员以及3位所领导,固定外出监管或执法的一线人员仅有10名。这10名工作人员中又有2名休产假、1名离职,最后仅剩7名一线工作人员,而其中只有2名在编公务人员,处理投诉举报工作占据了这2名公务人员绝大部分的精力,因此,只剩下5名协管员奋斗在一线监管岗位。他们不仅要负责辖区内3000多家餐饮、食品、药品的日常外出巡查,还需要承担食品经营许可证新办企业的现场核查、配合投诉举报案件的处理和药物抽检任务,还有一系列的专项整治任务。除了人员数量、结构、专业知识水平等无法满足庞大的监管需求之外,受访者还特别提到了上级政府的业务支持水平目前也跟不上,业务指导陷入了“区级不敢直接指导,市级不敢明确答复,让基层依据法律研判”的困境。此外,基层食药所既要配合上级机关,也要配合街道的工作安排,多头牵制与多头管理也造成了组织内耗和效率损失。

政府监管手段的落后也大大制约了治理效能。对于已有的网上监测机制和抽检机制,从操作步骤和流程上看,其实都是人工式的监测和抽检。访谈中,受访者也提到:“目前政府人员的网络监测没有什么特殊的门路、方法,和普通人登录淘宝、第三方平台查找是一样的,缺乏针对网络新业态特点、适应大数据时代的网络监测专业技术系统”。(访谈记录:G市Y区食药局TD科科长)据统计,目前注册地在G市的网络订餐第三方平台和注册地不在G市而在G市开展业务的网络订餐第三方平台共有6家②。2017年的数据显示,目前美团、饿了么、百度外卖三个平台上位于G市的网络订餐店数已达到3.65万家,网络订餐店与G市餐饮店的比例接近1:2。单单依靠人海战术自行上网监测、逐个平台商家的监测,监测的速度赶不上违法行为增长的速度,既满足不了市场监管需求,又浪费大量人力物力资源。政府在没有对平台上所有商家的经营状况、经营风险进行科学评估的基础上开展监测和抽检,只能说浏览到谁算谁倒霉,无法建立一个整体的从平台到商家、从订餐到配送的全程或关键风险点分析与监测体系,监管效果具有随意性、偶发性的特征。

(三) 主观理性选择:绩效期待对治理效果的割裂运动式治理存在的一个重要原因在于其本身所能够带来的相对绩效,一方面是对于具体公共事务与治理问题的回应性,李辉将其概括为“问题导向的有效性”[8],包括累积效应、试验效应、警示效应、示范效应;另一方面是“结构导向的有效性”,包括促进协调组织关系、动员社会力量、维护政治权威。从网络订餐专项整治行动效果来看,接二连三的专项整治行动可以在短时间内,集中监管部门以及社会的人力、物力资源,齐抓共管,拥有立竿见影的治理回应效率。特别是专项整治行动中的高目标、严要求、“零容忍”态度也在一定程度上保障了网络订餐食品安全治理的行动效能。自2017年以来,有关网络订餐食品安全问题的媒体曝光相较于2016年已经逐渐减少,这在一定程度上也反映了网络订餐专项整治行动在规范网络餐饮经营行为、维护网络餐饮市场秩序、保障网络订餐食品安全方面确实有一定的成效。同时也不会妨碍经济的发展,对于政府官员个人升迁以及履行政府职能、回应民众需求、维持经济增长具有“多赢”的效果。

但是,运动式治理产生于社会压力堆积与相对封闭的政策体制、有限的治理资源之间的矛盾下,“权宜性”可以说是运动式治理的典型特征,它不注重食品安全治理的长效机制建设,而是侧重于对突发性食品安全问题的危机应对治理、危机筛查和预防治理,但这种方式往往治标不治本,容易陷入“反复治理,反复反弹”的困境。如G市的网络订餐专项整治行动,决策者希望借助专项整治行动可以“毕其功于一役”,迅速取缔违法经营商家,扭转乱象,恢复有序的市场秩序。在2017年的网络订餐食品安全专项整治行动中,G省食药局要求此次行动要确保入网餐饮服务提供者持证率、公示率达到95%以上,重点地区达到98%以上。在紧锣密鼓式的专项整治行动之下,第三方平台提供的名单之内的商家一般可以得到有效的惩治,但是在专项整治行动之后,一旦政府管制放松,某种投机经营行为又很快“死灰复燃”。据人民网报道,2016年的央视3·15晚会曝光了网络订餐平台“饿了么”上的部分商家食物制作现场“污水横流”,厨师“尝完的菜扔回锅里”,平台引导商家虚构地址、虚假宣传,甚至默认无照经营的黑作坊入驻等问题,随后经各方监管部门的整治,迫使“饿了么”在全国下线几千家商铺,但是据人民网的后续报道显示,被下线的黑店多数并未消失,而是“重新穿了新的马甲”转战美团和百度外卖,有的甚至重回到“饿了么”。由此可见,面对“互联网+”新业态的迅猛发展,当前政府的反应速度和治理能力远远落后于市场新事物和新问题涌现的速度。政府无法对经济发展和社会变化所带来的各种变化与冲突予以有效的回应,往往只能在“无所作为”和“运动式”整治之间徘徊,治理绩效有限并难以持续。

四、结论与讨论虽然说运动式治理不能从根本上解决问题,但是就治理实践而言,运动式治理是在我国现有治理环境、治理条件、治理资源下无法绕过的阶段,特别是在社会矛盾冲突日渐高发、社会治理压力不断累积的转型时期,不仅许多旧的问题悬而未解,更有新的问题层出不穷。急剧变迁的社会、新老交织的社会问题、日益累积的治理压力需要快速机制迅速作出回应,因此,运动式治理因其存在的历史和现实基础,也必然在将来很长一段时间内存在并作为国家治理体系和治理结构中不可或缺的组成部分。但是,在社会日益转型和社会结构日益分化的过程中,运动式治理也面临着总体性社会控制的内卷动力与多元社会分化的外卷压力,运动式治理也因其固有的痼疾而备受诟病。就网络订餐食品安全“运动式”治理而言,仍有不少值得进一步探讨的问题。

一是“运动式治理的制度实效”问题。本文对于网络订餐食品安全的运动式治理困境的分析还处于横向剖析中的一面或纵向发展中的一点,虽然网络订餐食品安全的治理也体现了转型时期治理的艰巨性,但对于从无到有地建立有效的常规治理机制的困难程度仍然缺乏清晰的认识,所以我们不能只通过孤立地看待某一运动式治理事件,从而只看到当时常规治理的失败,却看不到已经取得的进步。正如有学者指出,运动式治理只是一种治理工具,更为重要的问题在于执政者采用这种工具背后的逻辑是什么。目前许多针对运动式治理的批评要么是诟病常规治理机制的不完善,要么是在批评政府的“懒政”,却没有注意到运动式治理的制度实效以及其背后的深层次机理。在实践中,面对常规治理机制的不完善,一些管理者只是简单地通过运动式治理暂时解决不断积累的问题,却并不去着手改善常规治理机制。如何在既有的治理环境和资源约束条件下,通过不断的制度建设慢慢改变运动式治理的模式,建立起一套切实有效的常规治理机制,需要理论界和实务界的共同努力。

二是“可替代性治理工具的供给”问题。随着互联网、物联网、大数据等信息技术的迅速发展,“互联网+”新业态迅速崛起,互联网治理议题应用而生,迫切要求政府借助大数据技术,打造科学精准有效的治理模式,实现事中事后监管机制的创新突破。据悉,G市食药局已于2017年初试点推进“三网—平台—机制”项目,与E网络订餐第三方平台签订食品安全社会共治合作备忘录,合作推进“共建食品安全大数据信息共享网” “共建入网经营企业信用公示网”“共建应急处置联动机制”等。在理论研究上,一些学者提出要构建大数据应用基础上的信用监管和社会共治体系,但是如何应用社会共治和信用监管的思路,实现网络食品安全的有效监管?如何在监管过程中充分发挥以大数据为代表的新技术的作用,以实现信用监管?如何借助网络机制有效动员和凝聚社会力量,形成监管共同体,进而形成良好而长效的社会协同治理格局[18]等等,这些问题还有待更加深入、细致的探讨。

三是“网络订餐食品安全治理的权责边界”问题。与传统的食品安全治理问题相区别,网络订餐食品安全治理的特殊性在于订餐平台等移动客户端的介入,平台作为典型的双边市场,在商业模式以及具体经营行为方面的决策将直接影响食品安全保障的实效[19]。在治理实践中,“平台治理”还需进一步明确政府与市场的权责边界问题,既需要按照技术现实合理地明确市场主体的责任,亦需要建设一个更富责任意识与创新手段的政府;在理论上必须解决这对内生性矛盾:既要放松对平台的控制以激励其创新,又要防范因平台的私有性控制而导致的负外部性[20]。

注释:

① 《网络食品安全违法行为查处办法》第31条规定,网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的,由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正,给予警告,拒不改正的,处5000元以上3万元以下罚款。

② 美团外卖(http://waimai.meituan.com,在上海注册)、百度外卖(http://waimai.baidu.com,在北京注册)、饿了么(http://www.ele.me,在上海注册)、口碑外卖(隶属淘宝,手机APP,在杭州注册)、京东到家(隶属京东,手机APP,在北京注册)、米星(手机APP,在广州注册)

| [1] |

蔡朝林. 共享经济的兴起与政府监管创新[J].

南方经济, 2017(3): 99–105.

|

| [2] |

冯志峰. 中国运动式治理的成因及改革[J].

唯实, 2007(10): 56–57.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-1605.2007.10.014 |

| [3] |

狄金华. 通过运动进行治理:乡镇基层政权的治理策略——对中国中部地区麦乡"植树造林"中心工作的个案研究[J].

社会, 2010(3): 83–106.

|

| [4] |

唐皇凤. 常态社会与运动式治理——中国社会治安治理中的"严打"政策研究[J].

开放时代, 2007(3): 115–128.

|

| [5] |

河连燮.

制度分析:理论与争议[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014: 21-36.

|

| [6] |

张海清. 制度如何形塑政策?——基于历史制度主义的视角[J].

中国行政管理, 2013(6): 55–59.

DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2013.06.11 |

| [7] |

尹振涛.

历史演进、制度变迁与效率考量[M]. 北京: 商务印书馆, 2011: 306.

|

| [8] |

李辉". 运动式治理"缘何长期存在?——一个本源性分析[J].

行政论坛, 2017(5): 138–144.

|

| [9] |

周雪光. 运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考[J].

开放时代, 2012(9): 105–125.

|

| [10] |

奥兰·扬.

世界事务中的治理[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 102-135.

|

| [11] |

何显明.

大转型:开放社会秩序的生成逻辑[M]. 上海: 学林出版社, 2012: 108.

|

| [12] |

李秀峰. 制度的持续性特征及约束功能——对历史制度主义公共政策研究框架的探索[J].

中国行政管理, 2013(10): 77–82.

DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2013.10.15 |

| [13] |

刘金瑞. 网络食品交易第三方平台责任的理解适用与制度创新[J].

东方法学, 2017(4): 84–92.

|

| [14] |

王建华, 葛佳烨, 朱湄. 食品安全风险社会共治的现实困境及其治理逻辑[J].

社会科学研究, 2016(6): 11–117.

|

| [15] |

倪星, 黄佳圳. 工作打断、运动式治理与科层组织的应对策略[J].

江汉论坛, 2016(5): 33–39.

|

| [16] |

倪星, 原超. 地方政府的运动式治理是如何走向"常规化"的?[J].

公共行政评论, 2014(2): 70–96.

|

| [17] |

唐贤兴, 余亚梅. 运动式执法与中国治理的困境[J].

新疆大学学报, 2009(2): 43–49.

|

| [18] |

骆毅, 王国华". 开放政府"理论与实践对中国的启示——基于社会协同治理机制创新的研究视角[J].

江汉学术, 2016(2): 113–122.

|

| [19] |

杨明. 我国互联网食品安全监管的现状、困境与优化对策[J].

中国食品学报, 2017(11): 187–197.

|

| [20] |

EVANS D. Governing, bad behavior by users of multi-sided platforms[J].

Berkeley Technology Law Journal, 2012(2): 1201–1250.

|