文章编号: 1008-7621(2018)01-0088-09

丁沂昕(1992-), 男, 北京工商大学商学院研究生

集群企业创新可能是一个非常规的创新定义,因为它们以独特的形式、内容和规则嵌入或体现在其生产或服务中,成为产业主要的竞争优势[1]。集群企业创新可以被看作是集体学习过程的结果,它包括一个由企业、机构和科研高校构成的集群网络,具有构建创意企业、提高经济绩效的作用。现有文献从不同的角度对集群企业创新进行了研究,其中知识溢出效应对集群企业创新的促进作用日益受到学者的关注。企业想产生变化时,购买新知识将对企业创新活动和绩效产生积极的影响,而知识溢出恰恰是这种方式的重要来源,为其提供满足知识需求的解决方案[2]。尤其以专利技术为依托的高技术领域的集群企业,其创新的举措来自于开放性创新,知识溢出将更有可能获得多样化的知识要素、专业性的技术资源等,为企业提高创新绩效创造有利条件[3]。

与非集群企业相比,集群企业具有更好的资源获取机会和创新能力,因为集群特有的共享功能,而不是企业的排他性,能够帮助企业建立和巩固与合作伙伴的关系,在共享中共建合作创新。非集群企业难以充分利用集群专有知识、信息和技术诀窍,其缺乏内部知识的共享与交流和协同与互补,缺少一套相对稳定的网络化关联机制[4]。集群本地关系有利于知识利用式创新,而超越本地的战略和协作关系网络更有利于知识探索式创新,集群创新能力蕴含在产业集群整体组织结构中的交互式创新活动中[4]。认清集群的特殊性,是提升集群内部企业创新程度的重要前提。因此,在这种背景下研究产业集群知识溢出效应具有更重要的理论价值和现实意义。

尽管知识溢出效应的扩散程度较为明显,但由于我国产业集群发展仍然处于初级阶段,受制于知识产权保护、信息不对称等多种因素制约,企业无法充分利用外部知识来创造实际产出,而且,有关知识溢出对创新绩效的差异性分析的相关研究还比较缺乏。因此,考虑到企业创新能力能更好的将外部知识转化成创新生产力,本文引入反映企业价值创造行为的创新能力这一构念,用以研究知识溢出对创新绩效产生作用的内在机理,对于丰富创新理论以及指导企业创新行为实践具有重要的理论和现实意义。

一、理论回顾与研究假设 (一) 知识溢出效应溢出效应发生在多层次的组织网络中,当企业从身边的其他公司获得新知识,并将自己的知识与他人的知识结合在一起的这个过程称为“知识溢出” [5]。知识溢出空间效应表现成为学界一个新的研究热点。已有研究结果表明,内生增长理论和新经济地理学成为研究知识溢出效应的理论支柱。知识溢出作为一种外部效应,是企业知识积累过程中常见的外部利益获取方式,在该过程中企业不断汲取外部溢出知识,从而提升企业价值[6]。知识溢出促进新知识在不同群体之间的价值创造,它所带来的技术效应和经济效应是企业创新活动的重要保证。

企业经常面临着充满竞争的商业环境,他们需要不断的进行创新,方能脱颖而出。由于企业家不可能在决策过程的多个层面上拥有全面的知识,所以他们将注意力转移到企业之外,获取外部有价值的信息[7]。集群企业获取知识的潜力和学习速度是相当复杂的,因为它们涉及影响知识如何获取、交换和传播的几个方面,相较于一般企业获取外部知识,集群企业知识溢出效应的一个特点就是把知识作为一个复杂的共享网络来看待,而内部企业需要将这些知识向其他成员进行转移、扩散并最终实现新知识的创造。从一般企业的角度看,来自外部的实践知识能够为企业提供技术支持,通过增强市场洞察力来减少阻碍[7],外部企业往往在涉及大量集群企业的知识源处与其接触,基本没有在集群内部与本地企业进行交流[8-9]。集群内部与外部知识源的相互联系程度不一样,其中,技术“守门人”是将知识引入集群内并扩散到本地的关键主体,“守门人”利用技术经济实力将外部获取的知识应用到集群内部企业合作创新网络中,通过各种方式来吸收外溢知识,进而提升集群整体创新水平[8]。

(二) 知识溢出与创新绩效企业创新活动的顺利开展还需要吸收和利用内外部知识和技术,知识溢出是经济增长的重要来源,其在科技园区的创新和协作方面往往也发挥着关键作用[10]。本研究基于知识属性视角,从显性知识溢出与隐性知识溢出两个维度来界定知识溢出效应,显性知识是可以编码且可用正式语言传递的,而隐性知识是产生于个体内,正在加工过程中的知识[11]。

区域外知识来源对企业的创新和竞争力起着关键作用,溢出的知识能够帮助企业有能力使用区域外的合作来弥补区域内知识的缺乏[12]。根据空间聚类理论,知识密度高的集群企业会受到区域层面知识的综合效应而迅速繁荣起来,因为他们较少依赖企业内部知识溢出,更能够从其他区域层面获取知识,通过建立与合作伙伴的知识链接渠道来补充内部缺乏的知识。也有研究结果发现,与学术机构、其他公司和国外市场的联系引发的知识溢出能够提升知识内部研发能力,增强企业创新绩效,特别是大学和研究机构所产生的知识和技术的积极外部性效应可以增加企业的生产力和创新[13]。对于集群企业来说,积极的知识外部性效应超过了专业技术劳动人员流入、聘用高级管理人员等相关的积极作用。产业集群中外部来源所产生的知识,很容易被另一方“借用”,并将新知识应用于商业目的,外部知识的可用性不断增加意味着企业能通过外界的知识流动和转移实现创造性成果产出,对企业创新绩效产生积极的影响。

对于内部知识缺乏的企业,特别是在内部知识禀赋方面较弱的公司会从产业集群知识溢出中获得比大型企业更多的收益[12],尽管其吸收能力较弱、社会资本不够丰富,但知识密集地区的综合效应对内部知识基础薄弱的企业来说具有积极的助推作用。科技创新产生的成果形成了良好的示范效应,科技人力资源流动的加快进一步促进了知识的传播[14]。因此,结合知识溢出的特征,本文认为对于集群企业来说,知识是实现产品创新、企业利润创造、结构变革的操作性资源,可以为企业创造有效的升级条件,并进一步提升企业更强的创新能力和市场竞争力。

由此,提出假设一:知识溢出对企业创新绩效存在正面影响。

(三) 创新能力与创新绩效创新能力是企业获取和整合知识产生创意和新产品以满足客户需求的能力[15]。本文将企业创新能力理解为企业通过具体和专门的实践来发掘变化的创造行为,主要表现为知识资产在集群内部不断满足企业持续变化的需求以及企业借助知识、技能资源与另一方企业进行合作的行为能力。已有研究显示,无论是企业依靠自身资源进行创新的行为能力还是企业与其他机构进行合作创新的行为能力均会正向影响企业的创新绩效[16]。创新能力是企业实现可持续竞争力的重要工具,拥有资源以提高创新能力的公司可以在生产和市场中表现出更强大的竞争力,从而提高企业的市场份额和地位[17]。

创新是经济增长的重要来源,也是许多组织竞争优势的关键因素。实现创新需要多方行为者的共同努力和多种专业职能的协调整合,探索性创新是一个摸索和学习的过程,而利用性创新需要在实践中有所创造,因此,创新涉及到从知识学习到知识价值创造的过程。从这个角度来看,创新能力将与企业创新绩效密切相关。基于创新观点中的另一个重要发现是企业的竞争优势来自创新能力,创新能力的关键作用表现在确定和评估资源方面。企业可利用其创新能力决定投资哪些资源以及如何利用它们,最大限度地发挥其组织和整合潜在资源的能力,从而更有效地进行竞争。

创新能力主要是为了保障企业持续进行创新并获取利润[18],企业不断获取或更新他们的创新知识,并将这些知识和技术转化为更好的成果,但创新能力的差异则会影响企业的绩效。利用性创新是对现状进行渐进式创新活动,基于现有知识,提升现有技能,加快流程和结构的再造,满足现有客户或市场需求;探索性创新更具激进性,其提供新设计,创造新市场,通过新系统和流程为组织寻找新途径[19]。产业集群支持企业间的探索性学习,但如果没有正式和规范的系统建设,这些探索的新机会可能会无法成功被利用,因此,企业应同时进行探索性和利用性创新,将改进与变革结合起来,才能更加有效地提升企业的创新水平和竞争力。

由此,提出假设二:探索性创新能力对企业创新绩效存在正面影响;假设三:利用性创新能力对企业创新绩效存在正面影响。

(四) 创新能力的中介作用强大的创新能力可能意味着企业需要更高价值的知识和资源,特别是在产业集群领域,内部企业只有提高其创新能力才有动力赶上他们的同行竞争者。考虑到创新过程的复杂性和成本因素,企业越来越多地利用外部知识来源,吸收和应用新的科学知识来促进实质性的技术和制度创新。企业与另一方之间的沟通合作可以作为知识传播的附加渠道,个人层面的互动可促进隐性知识的转移。相互依赖和分享知识,能够进一步提升企业的创新能力[20]。集聚有利于分享隐性知识,增加知识传播[21],从而使集群区域内的企业更易获得能够吸收和转化的新知识,加速企业创新进程。集群内部具有的信息优势和结构优势,促进了集群内外部知识流动,使得企业更能获得易消化的显性知识[4],能将集群外部异质性知识转化为企业能够利用的创新能力。而且,集群体不仅可以作为知识溢出的渠道,还可用于随后的创新活动,通过资源配置增强创新产出[22]。知识溢出的背景增强了集群企业创新意识,因为集群体提供了知识获取和转移的渠道,成为一个组织创新能力的催化剂,促进各企业主体产生创新活动,最终有助于经济增长和自主创新能力的提高。

由此,提出假设四:知识溢出对企业创新能力存在正面影响。

集群形成的知识溢出效果对企业创新绩效的影响是因企业而异的,集群企业探索和利用新知识的能力呈现差异化,而创新能力被认为是实现卓越创新绩效的关键。资源和能力观点将创新概念化为一个复杂而动态的过程,企业通过探索新资源或利用新的资源组合来持续提高创新能力[23],它有助于企业提高创新的有效性和效率,从而进一步影响企业的创新绩效。企业间的知识不仅仅包括显性知识,比如从其他企业获取的技术、专利和相关数据资料,而且也包括存在于双方之间的隐性知识,正是这些知识构成了企业创新能力积累的重要源泉[24]。优秀的企业注重投入和培育创新能力,从中实施有效的创新策略,引导产品、服务和流程的创新以及卓越的创新绩效[25]。

企业知识溢出效应与创新绩效之间是具有关联互补性的,而且企业的创新能力也是解释企业在一定条件下取得良好绩效的原因,三者相互结合将会产生更大的作用,也更具解释力[26]。企业探索性创新能力需要突破现有的主导搜索逻辑,而利用性创新能力需要结合新的和现有的知识与技术[26],两者的结合有利于整合外部溢出的知识资源。在集群企业中,企业的创新绩效也是由多种创新能力组合形成,而且,从关联互补性角度看,知识溢出效应对企业创新绩效也会产生一定的影响。综上,本文认为,知识溢出在集群层面和企业内部发挥着积极的推动作用,能够激发企业的创新能力,为新产品开发的效率和能力输送“知识原料”,企业通过不断的能力积累有助于产品和流程的创新产出,提升其创新绩效和竞争力。

由此,提出假设五:探索性创新能力在知识溢出和创新绩效的关系中起中介作用;假设六:利用性创新能力在知识溢出和创新绩效的关系中起中介作用。

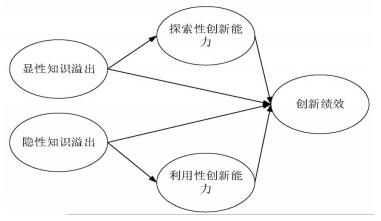

基于以上假设,本文构建了集群企业知识溢出、创新能力及创新绩效的关系模型(如右图所示)。

|

图 理论模型 |

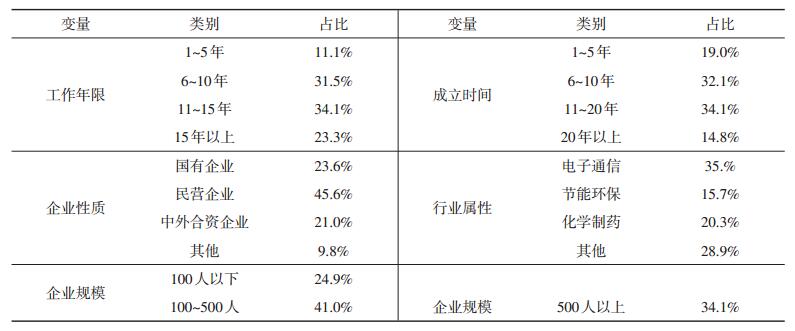

本研究选择处于北京、天津地区产业集群中的中小企业为对象,这些企业都以产业集群或集聚的形式存在,通过直接向企业中高层管理人员或主要负责人发放问卷形式收集数据。接受问卷调查的人75%以上在该行业工作满5年,均为企业的主要负责人。本研究共计回收305份有效问卷,其中当面填写回收有效问卷78份,通过其他渠道回收有效问卷227份,样本特征如表 1所示。

|

表 1 样本特征的描述性统计 |

本研究问卷的题项均采用李克特(Likert)七点量表,计分方式从“1”(非常不同意)到“7”(非常同意)。

知识溢出效应的测度:本研究按照知识的属性,将显性知识溢出和隐性知识溢出作为知识溢出效应的测度指标,各包含4个题项。

企业创新能力的测度:本研究参考Jansen et al.的观点,将探索性创新能力和利用性创新能力作为企业创新能力的测度指标。探索性创新能力的测量包含3个题项,利用性创新能力的测量包含4个题项。

企业创新绩效的测量:本研究借鉴Hagedoorn & Cloodt[27]的研究成果,设计了包含4个题项的量表。

控制变量:为了避免一些无关变量影响本研究中变量间的相关关系,将企业的成立时间、企业性质、行业属性、企业规模及工作年限作为主要控制变量。

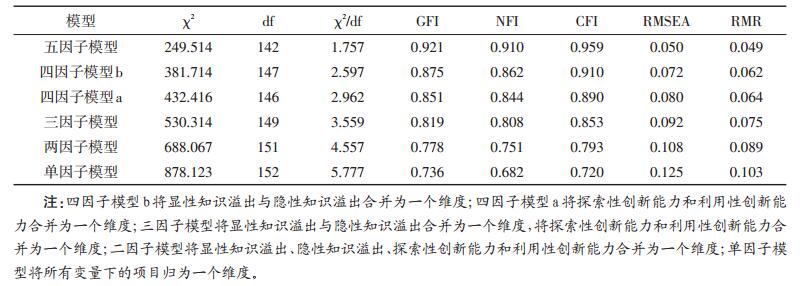

三、数据分析和结果 (一) 信度、效度分析本研究使用Cronbach’ α系数检验量表的信度水平,Cronbach’ α系数在0.70以上表明信度水平较高。研究结果显示,显性知识溢出、隐性知识溢出、探索性创新能力、利用性创新能力、创新绩效各潜变量的Cronbach’ α系数分别为0.755、0.822、0.847、0.845、0.826,表明量表信度良好。本研究进行效度检验,对概念模型的5个变量进行验证性因素分析,分析结果如表 2所示。五因子模型相较于其他模型拟合效果更好,各项指标均达到模型拟合的评价标准,因此,验证性因素分析结果表明五个变量因子之间具有较好的区分效度。

|

表 2 变量的验证性因素分析结果 |

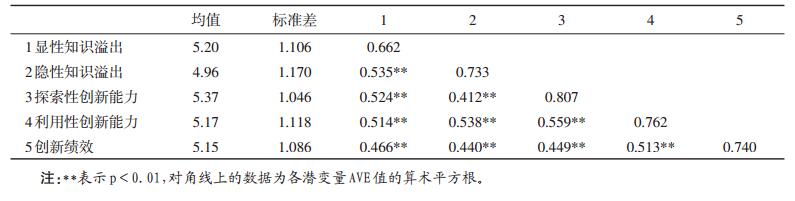

区别效度方面,本研究通过比较每个潜变量的AVE平方根值与其他变量之间相关系数来进行检验的。如表 3所示,本研究中各潜变量(显性知识溢出、隐性知识溢出、探索性创新能力、利用性创新能力、创新绩效)的AVE平方根值(0.662~ 0.807)均大于与其他变量相关系数(0.412~ 0.559),表明本研究各潜在变量具有良好的区别效度。

|

表 3 区别效度检验结果 |

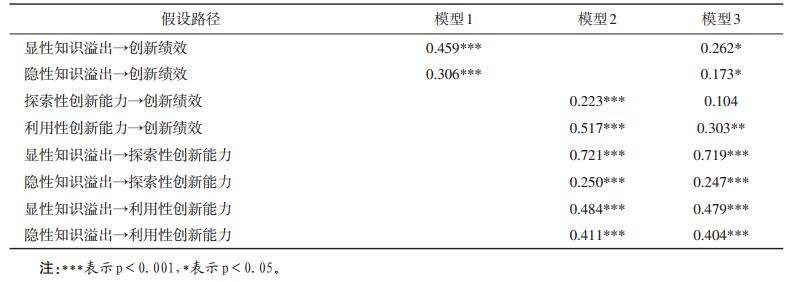

本研究采用AMOS 20.0软件构建结构方程模型,显性知识溢出、隐性知识溢出、探索性创新能力、利用性创新能力与创新绩效之间的关系检验结果如表 4所示。表 4中模型3显示,知识溢出的显性知识溢出和隐性知识溢出对企业创新绩效(β=0.262,p < 0.05;β=0.173,p < 0.05)均有显著的正向影响,假设一得到数据支持。创新能力的利用性创新能力对企业创新绩效(β=0.303,p < 0.01)也有显著的正向影响,但探索性创新能力对企业创新绩效(β=0.104,p>0.05)并无显著影响,因此,假设二未通过检验,假设三得到支持。显性知识溢出和隐性知识溢出对探索性创新能力、利用性创新能力(β=0.719,p < 0.001;β=0.247,p < 0.001;β=0.479,p < 0.001;β=0.404,p < 0.001)均具有显著影响,假设四得到数据支持。总体而言,实证结果支持了本研究提出的研究模型。

|

表 4 结构方程模型分析结果 |

本研究首先根据温忠麟等[28]所建议的中介效应检验程序来检验变量创新能力在知识溢出对创新绩效影响中的中介作用。具体步骤如下:(1)建立直接模型;(2)建立完全中介模型,估计模型各变量之间路径系数的显著性;(3)建立饱和模型,估计整体模型的各变量之间路径系数的显著性,综合以上结果判断中介效应是否存在。

如表 4所示,模型1中,“显性知识溢出→创新绩效”及“隐性知识溢出→创新绩效”路径系数分别为0.459和0.306且显著,具备继续中介效应检验的条件。模型2中,“显性知识溢出→探索性创新能力”路径系数为0.721,“显性知识溢出→利用性创新能力”路径系数为0.484,均显著;在模型3中,“显性知识溢出→创新绩效”路径系数为0.262,显著。所以,探索性创新能力在显性知识溢出对创新绩效的影响中中介效应显著,起到部分中介的作用。假设五成立。

模型2中,“隐性知识溢出→探索性创新能力”路径系数为0.250,“隐性知识溢出→利用性创新能力”路径系数为0.411,均显著;在模型3中,“隐性知识溢出→创新绩效”路径系数为0.173,显著。所以,利用性创新能力在隐性知识溢出对创新绩效的影响中中介效应显著,起到部分中介的作用。假设六成立。

四、研究结论与相关建议 (一) 研究结论本研究选取京津两市产业集群区域的企业为研究对象,对现有知识溢出与创新绩效的相关文献进行梳理,深入分析产业集群领域中知识溢出效应对创新绩效的耦合作用机理和知识溢出与创新能力对创新绩效的差异性影响,构建理论研究假设模型,并基于305份调查问卷运用结构方程实证检验了研究假设。

第一,假设一的检验结果显示,企业显性知识溢出和隐性知识溢出能够显著影响企业的创新绩效。集群内知识越丰富,知识的流动转换性越强,企业就会拥有更多的价值创造资源,也会表现出更多的创新产出结果,自然有利于提高其创新绩效和竞争水平。知识溢出可以针对集群内部的不同特征进行优化和补充,可以作用于集群整体,而不是单单的像非集群企业那样,独立的获取外部知识,仅仅作用于自身,无法实现整体效益。从本研究的结果中我们发现一个有意义的现象,显性知识比隐性知识更能影响企业绩效。隐性知识是一种难以发现和解释的知识,难以进行编码和表示,只能从交流和互动中理解,这种类型的知识很难定义和分享;而显性知识可以编码、记录,能够以专利或数据形式呈现出来,企业能够快速消化这些知识,有效地提高其自身知识存量,降低知识创新成本,促进创新技术的提升。

第二,假设三的检验结果显示,企业利用性创新能力显著影响企业的创新绩效,利用性创新建立在现有知识的基础上,有助于扩展企业的现有产品和服务,不断改进现有技术。如何真正把知识利用起来,实现创新产出,也是许多组织竞争优势的关键性决定因素,从这个角度来看,企业利用性创新能力与企业业绩密切相关。假设二结果显示,企业探索性创新能力对企业绩效的影响不显著,其可能原因在于,企业在探索新阶段还没有完全进入生产创新的状态,此时集群企业之间的知识成果转化率相对较低,并且探索性创新所带给企业的回报高度不确定,对企业短期绩效的影响作用较小。而且,探索性创新是一种激进式创新,旨在满足新兴市场的需求、追求新的产品设计、创造新的市场、开发新的分销渠道。探索性创新需要掌握新知识或摆脱原有知识禁锢,其在追寻新路径的过程中需要承担风险,具有敏锐嗅觉的企业能够减少风险损失,但风险意识比较差的企业则可能遭受严重损失。只有企业经验积累到一定程度,才能把握探索性创新的盈利诀窍,而成熟企业的经验也正是处在上升阶段的企业所或缺的,因此,企业探索性创新能力与创新绩效的关系较弱,表现不明显。

第三,假设三和假设四的检验结果显示,企业知识溢出对企业创新能力具有显著影响。由产业集群内部研发创造的知识将导致一方知识溢出,从而使得另一方识别和利用这些知识去发现创新机会。知识溢出效应推动了新知识的创造和商业化之间资源的最优分配。显性知识相较于隐性知识更能促进企业提高创新能力,这也再次印证了假设一的结论。显性知识有助于将碎片化的知识进一步系统化和编码化,把这些零碎的知识进行整合并进行内容管理,建立数据仓库等,将外部显性知识上升成系统知识,并转化成有效的创新工具,以此创造企业价值。可见,显性知识的可编码程度高,可在个人、公司、国家层面传播,隐性知识尚未编码,更具黏滞性和空间根植性,仅能在个人层面传播[29],因此,在产业集群环境中,显性知识溢出效应对企业创新能力的影响更突出。

第四,假设五和假设六的检验结果显示,创新能力在知识溢出与创新绩效之间起部分中介作用。知识资源会促进集群企业共享信息和技术,加快生产速度,而且企业和其他机构之间更多的合作显然也会促使企业创新能力的增强。从集群的实际运行来看,企业与其他机构进行合作创新的行为能力显著正向影响企业的创新绩效。我们发现,具有培养创新能力的组织,能够将知识转化成创造性思维,并确立明确有效的创新战略,这一过程将为创造广泛多样的企业思想提供途径,特别是将知识转化为有利可图的创新业务概念,并将其成功商业化。创新能力为企业创造了洞察其创新潜力的机会,从而确定了企业应该发展的潜力领域,而且,创新能力是企业开发有效创新成果的重要组件,能够将知识和技能的应用转化为产品、流程和系统,以取得高度创新性的创新成果。集群企业通过建立协作性创新网络,不仅拓宽了创新资源获取的渠道,而且还可利用创新网络开展与其他创新主体的多样合作,从而改善和巩固自身的创新能力,保障企业创新活动稳步有序的展开。

(二) 相关建议本研究结论对集群企业实施集群内部知识学习,进行创新行为具有一定的指导意义,具体如下:

第一,积极培育与发展同产业集群内部其他企业的交流与合作,特别要注重知识网络的构建。以前的研究强调了知识溢出拥有的创新刺激作用,但本研究旨在强调这种效应的创新战略性。知识溢出的规模来自于集群企业地理位置因素,这与独占地理区域的非集群企业不同,而且其集群效应强度有利于促进内部企业开放程度,引导企业寻求基于知识溢出的战略研究新方向。溢出效应更重要的是体现知识的创造力和吸引创新多元化的集群体的作用,他们通过知识来扩展创新能力,创造企业家知识成果的额外来源,这对企业增强理解知识溢出过程的复杂性以及企业如何策略化以获得更多相关和有用的知识至关重要。作为产业集群内的企业,更需要维持集群内部的知识连接,积极参与集群内部的交流与合作,并不断创造创新价值。

第二,强调集群区域的知识溢出效应,开发一种独特的创新外包战略。集群内知识溢出效应区别于个体企业外部知识获取效应的关键一点在于,从外部获得的知识可以在集群内部循环,总会被有需要的企业接收,多个企业一同开发新知识,创造出可以共享的创新成果,这类似于知识的创新外包。集群内其他企业可以视为一种外包商,他们通过知识开发加快创新过程,本企业在获取其他企业知识的过程中,也学习了他们的创新方式,其实这也是一种知识的创新外包战略。知识的外包创新可能会产生更多的增量产品或服务,并且,当进行更高层次的创新时,这些承包高水平创新活动的企业需要提升其创新能力,进而带动整个集群内部的创新。知识溢出效应又会将企业凝聚到集群中,这与非集群企业是不同的,这些集群企业虽然在社会背景、思维方式以及运营管理方式上存在着差别,但是协作胜于竞争,集群方式能够消除对信任关系和嵌入式集群的疑虑,将区域知识资源与企业属性联系起来,以全面推动企业创新和区域发展。

第三,针对不同的外部知识源,集群企业需要提升与之配套的创新能力。创新投入应受到产业集群内部研发支出配套资金、研发支出税收、研发交流会等机制的支持,通过让企业更加紧密地与大学或研究机构等研究人员合作,使企业获取先进的知识、技能和人员资源,通过创造新知识的支出刺激企业创新活动。集群企业作为一个创新性能优良的整体,应构建潜在可变创新能力的衡量指标,紧密捕获企业在研发投入、创新活动规模、创新产出质量及其新产品生产等方面的信息,形成“知识吸纳和转化—创新生产”的复合结构体系。企业通过营造良好的创新合作氛围,建立并完善知识合作机制以获得协同效应来提升企业的创新能力。

第四,发挥产业集群企业的动态集聚效应,实现知识与创新的柔性协同。集群企业应将创新技术与所拥有的其他知识资源联系起来,以获取更多新观念,将新观念与现有知识和技术结合起来,研发新产品或设计新流程,逐步提升市场竞争力。企业在利用知识溢出效应时,应充分利用不同创新知识来源的优势,挖掘创新知识潜力,从而保证知识溢出效应对创新路径的开拓发挥出更高效用。

| [1] |

ROSENFELD S A. Art and design as competitive advantage:a creative enterprise cluster in the western united states[J].

European planning studies, 2004, 12(6): 891–904.

DOI: 10.1080/0965431042000251918 |

| [2] |

RAMADANI V, ABAZI-ALILI H, DANA L P, et al. The impact of knowledge spillovers and innovation on firm-performance:findings from the balkans countries[J].

International entrepreneurship and management journal, 2017, 13(1): 299–325.

DOI: 10.1007/s11365-016-0393-8 |

| [3] |

ROSENZWEIG S. The effects of diversified technology and country knowledge on the impact of technological Innovation[J].

Journal of technology transfer, 2016(8): 1–21.

|

| [4] |

周泯非, 魏江. 产业集群创新能力的概念、要素与构建研究[J].

外国经济与管理, 2009, 31(9): 9–17.

|

| [5] |

YANG H, STEENSMA H K. When do firms rely on their knowledge spillover recipients for guidance in exploring unfamiliar knowledge?[J].

Research policy, 2014, 43(9): 1496–1507.

DOI: 10.1016/j.respol.2014.04.016 |

| [6] |

AGARWAL R, AUDRETSCH D, SARKAR M. Knowledge spillovers and strategic entrepreneurship[J].

Strategic entrepreneurship journal, 2010, 4(4): 271–283.

DOI: 10.1002/sej.v4.4 |

| [7] |

SONG G, MIN S, LEE S, SEO Y. The effects of network reliance on opportunity recognition:a moderated mediation model of knowledge acquisition and entrepreneurial orientation[J].

Technological forecasting & social change, 2017, 117: 98–107.

|

| [8] |

PETRUZZELLI A M, ALBINO V, CARBONARA N. Technology districts:proximity and knowledge access[J].

Journal of knowledge management, 2007, 11(5): 98–114.

DOI: 10.1108/13673270710819834 |

| [9] |

李琳, 熊雪梅. 多维邻近性在集群外部知识获取与创新中的作用机制分析[J].

科技进步与对策, 2012, 29(21): 130–134.

DOI: 10.6049/kjjbydc.2011120424 |

| [10] |

SANCHEZ M A, ORTIZ-DE-URBINA-CRIADO M, MORA-VALENTIN M E. Effects of knowledge spillovers on innovation and collaboration in science and technology parks[J].

Journal of knowledge management, 2011, 15(6): 948–970.

DOI: 10.1108/13673271111179307 |

| [11] |

李永娟, 徐媛媛, 袁潇. 目标取向对员工创新行为的影响机制研究——基于隐性知识共享行为的视角[J].

北京工商大学学报(社会科学版), 2016, 31(4): 108–115.

|

| [12] |

GRILLITSCH M, NILSSON M. Firm performance in the periphery:on the relation between firm-internal knowledge and local knowledge spillovers[J].

Regional studies, 2015, 40(10): 1–13.

|

| [13] |

YASAR M, PAUL C J M J. Firm performance and knowledge spillovers from academic, industrial and foreign linkages:the case of China[J].

Journal of productivity analysis, 2012, 38(3): 237–253.

DOI: 10.1007/s11123-011-0262-y |

| [14] |

俞立平, 孙建红. 知识溢出下自主研发与协同创新综合绩效研究[J].

科学学与科学技术管理, 2014, 35(6): 76–83.

|

| [15] |

CHEN L, XU Q. The mechanism of innovation capability leveraging via strategy in SMEs[C]. Industrial engineering & engineering management, IEEM 2009. HongKong, 2009: 1057-1061.

|

| [16] |

刘新艳, 赵顺龙. 集群氛围对集群内企业创新绩效的影响研究——以企业创新能力为中介变量[J].

科学学与科学技术管理, 2014, 35(7): 31–39.

|

| [17] |

AZUBUIKE V M U. Technological innovation capability and firm's performance in new product development[J].

Communications of the Iima, 2013, 13(1): 43–55.

|

| [18] |

王永贵, 马双, 杨宏恩. 服务外包中创新能力的测量、提升与绩效影响研究——基于发包与承包双方知识转移视角的分析[J].

管理世界, 2015(6): 85–98.

|

| [19] |

林筠, 高霞, 张敏. 利用性与探索性创新对知识型企业创新绩效的双元驱动[J].

软科学, 2016, 30(5): 59–63.

|

| [20] |

ISAKSSON O H D, SIMETH M, SEIFERT R W. Knowledge spillovers in the supply chain:evidence from the high tech sectors[J].

Research policy, 2016, 45(3): 699–706.

DOI: 10.1016/j.respol.2015.12.007 |

| [21] |

VARGA A, SCHALK H J. Knowledge spillovers, agglomeration and macroeconomic growth:an empirical approach[J].

Regional studies, 2004, 38(8): 977–989.

DOI: 10.1080/0034340042000280974 |

| [22] |

ACS Z J, AUDRETSCH D B, LEMHMANN E E. The knowledge spillover theory of entrepreneurship[J].

Small business economics, 2013, 41(4): 757–774.

DOI: 10.1007/s11187-013-9505-9 |

| [23] |

ZHANG J A, EDGAR F, GEARE A, et al. The interactive effects of entrepreneurial orientation and capability-based HRM on firm performance:the mediating role of innovation ambidexterity[J].

Industrial marketing management, 2016, 59(11): 131–143.

|

| [24] |

LI J J, POPPO L, ZHOU K Z. Relational mechanisms, formal contracts and local knowledge acquisition by international subsidiaries[J].

Strategic management journal, 2010, 31(4): 349–370.

|

| [25] |

YESIL S, KOSKA A, BUYUKBESE T. Knowledge sharing process, innovation capability and innovation performance:an empirical study[J].

Procediasocial and behavioral sciences, 2013, 75(3): 217–225.

|

| [26] |

ENKEL E, HEIL S, HENGSTLER M, WIRTH H. Exploratory and exploitative innovation:to what extent do the dimensions of individual level absorptive capacity contribute[J].

Technovation, 2017, 60-61: 29–38.

DOI: 10.1016/j.technovation.2016.08.002 |

| [27] |

HAGEDOORN J, CLOODT M. Measuring innovative performance:Is there an advantage in using multiple indicators?[J].

Research policy, 2003, 32(8): 1365–1379.

DOI: 10.1016/S0048-7333(02)00137-3 |

| [28] |

温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J].

心理学报, 2004, 36(5): 614–620.

|

| [29] |

王伟光, 冯荣凯, 尹博. 产业创新网络中核心企业控制力能够促进知识溢出吗?[J].

管理世界, 2015(6): 99–109.

|