文章编号: 1008-7621(2018)01-0052-08

当前,伴随着人类信息技术的迅速发展,人类在经历过网络、大数据所带来的巨大冲击后,又迎来了人工智能技术的迅速发展和逐渐全面应用。网络技术普及于上世纪末,大数据技术推广于2010年后,而当前人工智能又进一步迅速展开。在人类的发展历史上,从未有在如此短的时间内,受到如此密集的技术冲击。而与此相对应,人类社会也不断地进行社会转型和组织形态调整。政府作为传统社会演化形成的巨大的社会组织形态,在整个社会面临重大转型时,必然要产生同样的实质性适应转变。2016-2017年,美中两个大国相继发布了自身的人工智能战略规划[1-2],标志着人类社会体系已经高度重视人工智能带来的发展机遇与挑战。

虽然人工智能技术的迅速发展是近年来的事,但对于人工智能对人类社会的影响和冲击的思考和担忧已经有很长的历史。人工智能对于传统的行政体制而言,其高度的信息与决策判断能力,对于提高政府的绩效,具有显然的促进作用。而其所具有的对人类思维的替代,则又显然会影响到传统人类组织个体的人的主体性[3]。目前的研究,则在这两者之间摇摆。从文明进化的角度,人类本身或许是一种智慧和知识的载体,政府则是关于公共管理事务的知识与智慧集合。从知识的角度,人类行政体制从传统的基于自然人到人工智能时代的人与机的结合,可以看成一种知识集合载体和组织形态的转型,最终意味着人类文明本身的升华。

本文就是对这一正在和将要发生的历史进程进行探讨,试图从三个层面揭示:人工智能时代的阶段性和对社会转型的促进作用到底是什么?从知识管理的角度,人工智能时代将意味着传统行政体制作为智慧载体产生何种的转型?在这样的转型面前,人类社会应该取用什么样的态度和策略?

一、人工智能时代的到来与社会转型人类对于机器智慧的追求已经具有很长的历史,早在3000年前中国古代典籍《列子·汤问》就提到一个叫偃师的工匠制造了一个能歌善舞的机器伶人。在西方15世纪达芬奇的著作中,也提到了类似的机器人的设计。而在工业革命之后,人类制造出了机械式计算机,不但可以从事加减运算,甚至可以替代人类从事复杂的微积分运算。人类真正开始人工智能的设计,是自20世纪以来,随着电子计算机的发明,人类才找到利用逻辑电路,进行大规模构建逻辑运算体系的渠道。本质上,计算机就是人工智能的产物。在上世纪四五十年代,计算机与人工智能同步兴起,图灵提出了图灵测试,最早的人工智能设计语言LISP也被设计出来。在科学计算、电子游戏等领域,早期的人工智能取得了一定的进展。日本在80年代初甚至提出要制造第五代计算机的目标,其核心就是要构建与人类一样思维能力的人工智能计算机。然而早期的人工智能探索受制于硬件能力和软件体系的制约,始终无法形成关键的突破。

进入到20世纪90年代,网络的迅速发展和应用,促进了整个信息技术的提升,对于人工智能技术也产生了实质性的推动。体现在三个层面:一是网络技术构建了新的提升运算能力的渠道,用网络计算将更多的计算机连接在一起,从而理论上网络具备了无限拓展运算能力的可能;二是网络拓展了对真实世界的数据化,产生了大量的大数据,对海量数据的分析,促进了对人工智能的需求;三是网络促进了统一的人工智能平台的构建和泛化的应用,任何接入网络的设备都可以适用网络化的人工智能接口,从而促使人工智能使用的通用化和简易化。以上三个层面的共同作用,极大促进了整个人工智能技术的发展和在社会的应用普及。截止目前,在人工应答、搜索引擎、图像识别、无人驾驶等领域,都可以看到人工智能的应用[4]。

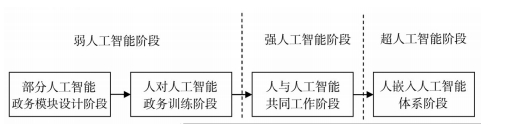

学术界将人工智能的发展大体划分为三个阶段,即弱人工智能阶段、强人工智能阶段、超人工智能阶段[5]。在不同的阶段,人工智能将不同程度地嵌入社会,并对社会组织与形态产生不同的影响。

(一) 弱人工智能阶段的社会转型弱人工智能阶段,就是我们当前所处的阶段。所谓弱人工智能,或者称之为狭义人工智能(Artificial Narrow Intelligence,ANI),即是指人工智能只能够在某一方面的人类工作上协助或者替代人类,如图像识别、信息检索、信息判断等,而不具备全面复合自我学习的能力,无法全面与人类智慧相比。在弱人工智能阶段,人工智能依然具有高度的机器属性,在其智慧水平上,人工智能高度受制于人类。在其自我学习与进化上,人工智能同样主要由人类对其进行训练和进行修正。在其能力的广泛性上,人工智能不能广泛地对人类行为实现替代。也就是说,在这一阶段,人工智能依然高度从属于人类,依然是人类所创造出的工具。

在弱人工智能阶段,人类已充分体会到人工智能作为一种高级的工具所给人类社会带来的便利和效率提升。在大量人类能够从事的简单脑力劳动方面,如家政服务、图像识别、网络应答、智能检索、工业制造、自动驾驶等领域,人工智能都可以进行高度的人力替代,并且以传统人力所无法企及的效率和低成本进行充分的服务。在此阶段,人类正逐渐接受具有人机交互性能的拟人性的人工智能接入社会。它们既具有高度友好的人机接口,可以有效识别人的语音与动作命令,同时又具有高度的服从性和耐用性,人类逐渐使用机器来替代传统由自然人从事的相对简单的脑力劳动(而自工业时代以来,自然人的体力劳动已经明显地被机器替代)。在这一阶段,虽然会造成一定程度上的失业和对传统人类组织的冲击,但是显然,效率的提升和便利性使得人类社会普遍接纳和拥抱人工智能,而弱人工智能的狭窄领域和低普适性也远远无法威胁到人类本身。这一阶段,将是人类与人工智能的蜜月期。

(二) 强人工智能阶段的人类社会转型在弱人工智能在各个领域的水平拓展和在逻辑思维能力的纵深推进的基础上,人类将迎来强人工智能时代。强人工智能又称通用型人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)。所谓通用型人工智能,是指人工智能具备强大的自我学习和自我适应能力,能够迅速地对外界环境进行适应和对新的领域进行自我学习,并进行相应的适应性判断和反应的人工智能。由于通用型人工智能具备像人一样的普遍的自我学习能力,因此可以自我进化、自我修复、自我完善,并广泛适应从生产生活到社会交际乃至重大决策中各种传统需要自然人才能从事的领域。对于强人工智能何时能出现,目前有着比较大的分歧,最为乐观的观点是在2020年左右出现,而保守一点的认为在2050年左右出现,然而对于其出现,学界和产业界普遍认为是确定无疑的。因此,我们今天正处于从弱人工智能向强人工智能转型的过渡时期。

在强人工智能阶段,人们首先感受到的是人工智能的更为强大和更为便利,任何设备由于接入了网络人工智能接口,都能够具备与人进行友好交流的能力,人们似乎享受到了无所不在的服务。同时,伴随着机械系统和仿生技术的成熟,高度拟人化的人工智能体也会密切地嵌入到人类社会中,人类将非常熟悉地与人形机器人进行交互和共同工作、生活。然而,与此同时,人类将逐渐感受到越来越多的岗位被各种人工智能所替代,起初是简单的劳动工作,如打印、收银、保洁、治安、生产线,随后是越来越高级的社会工作,如信息咨询、决策方案、法律顾问等,最后是整个社会的各个工作岗位都出现了可与人类相媲美的人工智能体。在这个阶段,人类或会制定法律充分保障自身的劳动权利,或者会逐渐将所有的生产性劳动转移给人工智能,从而变成从事于艺术、科学、文学的工作和生活性享乐群体。

(三) 超人工智能阶段的人类社会转型所谓超人工智能(Artificial Super Intelligence,ASI)[6],指的是远远超过人类智慧的人工智能,有学者定义为远远超过人类智慧总体的人工智能。超人工智能已经远超过今天人们所能够实现的理解与想象。在超人工智能阶段,人类创造出了一个具有强大信息检索、自我学习与逻辑进化能力的智能体,并且随着网络连接上所有可连接的设备,能够实现自我循环,自我学习,自我进化,自我修复。对于这一时代的到来,还远没有定论,目前最为乐观的估计是在2060年左右。

在超人工智能阶段,随着智能物联网的普及,万物互联,人类所能够接触的一切电子设备都是这一超人工智能的部分,人类整体被超人工智能体系所包围和环绕,粮食生产、水、电力、交通运输、物质循环、人类健康维护等所有领域,都从属于超人工智能系统,并密切地与人类发生互动。在这种状态下,传统的主体是人、客体是物的世界体系就会被深刻地改变,客体成为具有与人类一样,甚至远超人类的智慧载体。面临这种局面,人类有两种进化的选择:

一种是主动放弃,即始终将人类人工智能停留在弱或者强人工智能阶段,有意识地为超人工智能的实现设置障碍。但是存在三个问题:一是人类本身所具有的强烈探索欲望,促使科学共同体加速人工智能的研究;二是国家与国家、组织与组织之间的竞争促使人类无法抗拒超人工智能所带来的效率与竞争优势;三是超人工智能的实现或许是一个自发的过程,根据人工智能的联接主义,人工智能本身并不是被设计出来的,而是大量智能结点互相连接互相提升的。以此来看,超人工智能的出现并不是人类所能控制的。

另一种则是主动适应,也就是将人与机器都看成智慧的载体,促进人与机器的充分融合。以现有的脑联网和人机的大脑接口为例,就是主动适应的一种尝试。将人类智慧充分与机器融合,在一个庞大的广泛的网络中,人类与机器都互相创造智慧,相互交融,形成更高层面的文明形态。

二、人类社会政府转型的历史规律是从暴力型组织到知识型组织以上展望了人工智能的不同阶段对人类社会的整体影响,我们现在来考察人类的行政体系是如何在历史中演变的,最终又是如何与人工智能体系构成联系的。

(一) 行政体系的暴力属性从传统的行政体制演化趋势可以看出,有史以来,所有的传统行政体制无论何种类型,在本质上都是一种暴力型组织,承担行使暴力和控制暴力的功能。

通常而言,在过去的人类历史中,相继出现过三种类型的传统政府:一种是单纯的军事型暴力组织,第二种是宗教合法性的神权组织,第三种是具有平等契约性质的契约政府。而这三种类型的政府形式,都体现出高度的法定型暴力组织的特征。

对于军事暴力型政府而言,在人类社会的早期,氏族之间的互相攻击征伐成为一种常态,而劳动力和生产力发展,特别是在第一次经济革命(农业革命)之后,使得人类能够分化出专业的人员从事专门的暴力性活动,从而形成暴力组织用于抵抗其他族群的攻击。而这种专业的暴力组织进一步发展和扩大,就形成了在人类历史上长期存在的军事集团。在人类历史的各个阶段,这种军事集团都显著存在,如古希腊时代的斯巴达城邦,古罗马帝国的军事领主,在东方长期存在的游牧式军事集团和东亚大陆上的各种军事藩镇,直到近代,资本主义的畸形发展和内在矛盾则催生了资本主义军事帝国。这种典型的军事暴力型政府有几个特点:一是行政体系严格复制军事组织的直线命令型体系,上下级之间具有绝对的服从与被服从关系;二是行政制度沿袭军事组织的纪律体系,军事制度与民事制度高度一致,例如斯巴达和东亚的游牧军事集团都是将生活体系与军事编组重合,平时按照编制一起生活、训练,战时则一起上战场;三是军事暴力型政府的军事支出大大超过其他类型,以二战前的日本为例,明治维新后,日本军事支出占政府收入比重长期高于20%甚至一半,其在战争年间甚至高达200%,这一高比例特征直到二战败亡后才结束。从人类历史上的大多数传统政府来看,尽管还存在其他的类型,但是军事暴力属性却一直深深根植于整个传统时代[7]。

对于神权宗教型政府而言,对超自然事物和对人格化神的迷信和崇拜,同样贯穿于人类的整个发展阶段[8]。甚至在当代社会中,依然是一种显而易见的政权形态。人类早期出于对自然的敬畏和对于自身族群生存不确定性的担忧,促使人们创造出了神灵和神灵的符号——图腾,并给予祭祀崇拜。从某种意义上来说,在人类早期的相当一段时间内,对神和图腾的崇拜和因此建立起的纽带关系,甚至比血缘还要重要(这在古代欧洲和东亚如日本相当常见)。而进一步的崇拜发展和宗教的产生,则催生了相应的神权国家。其基本逻辑包括以下几个:一是合法统治权来自神的授予,世俗国家是为了捍卫神和推广神的统治;二是神职人员是最上层的社会阶层,掌握着独断的祭祀权和世俗事务的最终裁决权,这在中世纪的欧洲和印度等地非常普遍;三是国家的暴力特色依然明显,暴力被广泛用于对内消除宗教异己和对外推行宗教战争。在欧洲大陆上长期对内设立的宗教裁判所和对外的十字军东征等宗教战争都体现出了这样浓厚的暴力色彩,甚至有些宗教国家的使命就是不断进行对外征服和宗教强制推行。由此可以看出,对于典型的宗教国家而言(佛教似乎是一个特殊例外),暴力性是贯穿于始终的。

近代以来,伴随着启蒙运动和资产阶级革命的结果,第三类政府也就是契约型政府相继出现。所谓契约型政府,就是认为政府与公民之间达成了一种一致性的契约合同,权力属于公民但是委托给专业性的行政体制来实施,同时,公民与政府之间达成了关于委托权力的条件和公共服务的合同[9]。在这种理念下,表面上看似乎契约型政府消去了以往政府所具有的暴力色彩,然而,这显然是不符合事实的。首先,契约型政府应意味着权力属于公民,而拥有政治权力的公民并不是指所有公民而是指少数。以美国为例,妇女和少数族裔普遍拥有平等的政治权力是进入到20世纪后,而在此之前,拥有选举权的公民只占适龄人口的20%。因此,契约型国家依然是少数人对多数人口的统治。其次,契约型国家依然具有强烈的地理民族国家特点。资产阶级革命看似开启了公民权力的构建,然而,世界范围统一的资本市场并没有形成统一的国家体系,而是依然围绕着地理民族形成了民族国家。在民族国家之间,为了争夺资源、土地、人口甚至海外的殖民地,掀起了人类历史上最为残酷的世界大战。暴力不是被遏制,而是被加强。最后,在契约型国家内部,由于公民具有不同的利益和素养,对于一致的同意只是一种想象,大量围绕利益的暴力行为层出不穷,因此,国家的暴力属性同样被加强,而不是减弱了。

正因为以上原因,可以看出,在人类历史上,传统时代的政府无一例外具有高度的暴力特色。所以马克思主义经典作家一针见血地指出,国家是暴力统治的工具,是统治阶级镇压被统治阶级的暴力工具。

尽管暴力贯穿于迄今为止的整个人类社会的政府体系中,然而,人类文明的不断发展,同时也在不断降低国家本身的暴力色彩。政府公权体系的发展,越来越自我淡化了暴力色彩,而另一种内在的演化逻辑则自然产生,就是公权体系越来越呈现出一种公共管理和服务的知识与智慧的集合演化。伴随着文明的不断进步,这种特征越来越明显。

(二) 行政体系的知识属性在人类早期,虽然政府具有显然的暴力属性,但同时也具有知识属性[10]。如西方的古希腊,东方的古代中国,政府在抵御外敌的时候,同样也开始了构建大型公共设施与工程的努力,如城邦的建设、道路的铺设、大型的农田水利工程、农业工具的更新、天文历法的制定等。可以发现,即便在人类早期,政府同样是聚合了社会主要知识和智慧的载体集群。并且,政府通过有组织的教育体系,不断延伸这种知识与智慧的传承。即便是在明显的军事暴力型国家中,也需要大量典型的知识智慧作为支撑,如通常意义的古斯巴达、古罗马这样的军事型国家,以及较晚期的蒙古帝国等,在其军事征伐和统治的同时,同样高度注重对知识分子和工匠的搜集。尽管其首要目的是为了进一步征伐,然而不能改变其知识集群的属性,并且一旦形成稳定的政权后,这种知识属性就会变得更为明显。

对于神权国家而言,这种知识与智慧的属性则更为明显。欧洲最早的大学,是教会创办的,修士们在其中研讨对神的崇拜,同时也研讨自然和社会。而只要不明显违反教义,修士们同样可以围绕宗教内容与自然社会内容进行辩论。这种讨论,使得即便在看起来如同漫漫长夜的中世纪,也酝酿着新的思想火花和启蒙浪潮。而对于同时期的伊斯兰教而言,则更为明显,伊斯兰教统治的东欧西亚国家,则保存和传承了大量古希腊时代的人类智慧典籍,促进了东西方文明思想的充分融合和交流,并为此后的欧洲文艺复兴奠定了基石。而对于南亚、东亚的佛教国家而言,对智慧的探索本身就是其教义的核心属性。古代中国虽然不属于宗教国家,却也肯定封建权力来自天授,并且,同样高度注重知识的传承,并形成了典型的具有强烈自我认同特征的士大夫知识阶层。所以古代的神权国家也从未改变作为知识与智慧集群的属性。

对于契约型政府而言,其核心合法性来自于公民的授权,而授权的前提是能够提供公共服务和公共秩序。所以满足公民对于公共服务和秩序的需求,是契约型政府始终要恪守的核心目标。为了实现这一目标,就需要更多地提供公共秩序和服务的知识体系。近代以来,文官体系构建,要求公务人员的进入、晋升和退出都应该严格按照其专业知识、能力、素养等方面进行考核。在这种模式下,理想状态的契约型政府,是一个专家团队群,其中有各种公共事务的业务专家和组织公共事务的管理专家。而在整个体系内部,既有储存在每个节点的个体知识形态,也有基于组织连接的群体知识形态;既有以明确的形态存在于个体与组织之中的显性知识,也有隐藏在个体与组织内部,当面对应激性任务时便被激活的隐性知识。因此,契约型政府,出于其合法性和职责的需要,更多具有知识群团的属性。

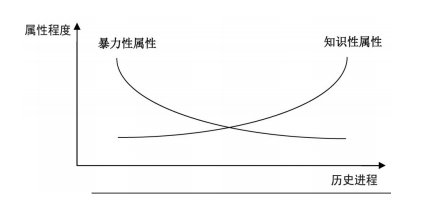

(三) 行政体系属性的变化图 1显示了伴随着人类历史发展,行政体系所具有的暴力性属性与知识性属性此消彼长的趋势特征。需要再次强调的是,对于行政体系而言,这两种属性或许将永远存在。在最具暴力的早期政府中,知识同样是重要的属性,而在未来的很长阶段,政府的暴力属性或许都不会轻易消失。那种断定人类会轻易消灭暴力和暴力组织的设想,具有一定的理想主义色彩,不是不存在,而是将有一个很长的历史过程。

|

图 1 人类行政体系的暴力性属性与知识性属性趋势图 ` |

在二战以后,特别是20世纪70年代,新的公共管理理论的发展,更是体现了这种趋势,新公共管理理论、新公共服务理论等一大批新的理论[11],都揭示了政府更加应该具有和其他社会主体一样的法律地位,并成为借鉴企业管理经验、考虑绩效与产出,以公共服务和公民满意为核心输出的组织体系。这些都体现了政府法定暴力色彩的减弱和知识性属性的加强。以图 1而言,一个大体的判断是当前人类正处于行政体系暴力性属性与知识性属性相交的时期。

自20世纪90年代后,网络、大数据、人工智能等一系列信息技术的发展,又进一步加剧了人类行政体系知识群团的属性[12]。网络实现了行政组织的内部全向连接,并在传统层级森严的科层体系中构建了穿越性的信息通路,将分散的功能模块与知识体系组合起来形成整合性的行政组织。而大数据,则进一步将网络连接和网络化拓展向了整个政府体系和社会,不断将传统的现实世界进行数字化再现。传统的知识、信息与真实世界的事物本身是分离的,而大数据使得事物本身重新成为了知识和信息,每对一个真实世界事物的数字化,都是将其转换为可以认识、储存、编辑、再现的知识结构体。而人工智能的出现,进一步将抽象与客观的知识、信息与人的智慧相结合,通过模仿人的思维,推进知识群团演化为智慧群团。机器本身就融合了网络的知识和人的智慧,同时,机器所形成的网络,又与人的社会网络密切融合,形成了人机共生的智慧群团。

三、政务人工智能是将隐性政务知识化为显性智慧的过程 (一) 政务知识群落的储存方式知识和知识的群落分成两种,一种是显性知识,一种是隐性知识。所谓显性知识,就是可以通过明显的渠道表达和存储再现的知识。如书籍、规章、文件等等,都是显性知识的储存方式,对于人类而言,能够明显自觉和清晰表达出的知识就是显性知识。如人们通过口头表达和文字书写所体现出的知识,大多是显性知识。而隐性知识,则是指不能通过明确的口头表达和文字等载体进行显化,但是却可以通过某种特殊方式,如对特定动作任务的完成,在特殊场景下的应激性反应,以及在特殊状态下(如催眠)所表达出来的隐藏的知识。对于人类而言,隐性知识的存储量要远远大于显性知识。

包括行政组织在内的人类组织形成的知识群落同样也体现出显性和隐性混和的特征,为了完成组织功能、确保组织生存和发展、适应外界环境与竞争,组织形成了大量的文档、规章、战略规划、任务手册、组织流程、工作案例等,这些都是组织的显性知识。而同样,对于那些常例性的、没有表现为组织文档,但是在组织内广为知晓的通行规则和做法也是组织的显性知识。而隐性知识,则包括两个方面:一是存在于组织内个体的隐性知识,在特定情境下会被激发出来;二是在群体决策和应对任务时存在的组织共有的隐性知识,其不单独储存于某一个自然个体,而是当群体共同行动时才能够完整显现。

以上就是在自然人时代所形成的组织的显性与隐性知识体系。在人工智能技术之前的信息技术,如网络、大数据等,都是对这种模式的强化。如网络构建了更强有力的组织内沟通渠道,那么组织的群体属性就能更长期地保持,组织网络的规模也会更大。同样,组织的共有知识(包括显性和隐性知识)的规模也会更大。

(二) 人工智能下的知识储存模式然而,人工智能技术的发展从根本上改变了传统自然人组织的知识储存模式。人工智能的本质,是通过反复训练和机器学习的方式,来模仿人的行为和脑力活动。也可以看成一种人对机器的训练与知识传授过程。然而,人对于人的知识传授过程,明显具有隐性特征,教师对学生的传授,需要通过事后的反复测试来确认,工匠对于学徒的传授,则是在长期的共同劳动中学习,而学习的过程则又是高度模糊和难以进行具体表述的。

人工智能机器学习的过程,则存在本质的不同,人工智能本身是数字化的一组多功能函数,这组函数通过不断的输入输出和反馈训练,进行自我演化,越来越趋向于实现和模仿人的功能,进行准确的判断和动作。在这一过程中,每一步骤的过程,都是数字化的,而所习得的能力,也是数字化存储的,这种数字化存储使其能够进行长期保存和精确再现,也可以被快速复制和传递。因此,人工智能的训练过程,就是不断将人类的显性知识和隐性知识共同转化为显性知识的过程,最终以明确的数字化形式进行精确储存和再现。

对于组织的群体性知识而言,人工智能同样是这一过程。对于自然人而言,组织是众多自然个体的组合,在个体之间通过语言、文字等进行交流。个体之间具有明显的自我利益和多元行动倾向。然而,对于群体的人工智能而言,在网络的辅助下,一个组织的人工智能是一个完整的架构。在不同的功能模块里,人工智能储存不同的知识体系和行为判断智慧,但是在统一的架构下,分散于不同领域的人工智能所具备的知识体系,则共同属于一个更大范围内的人工智能整体。也就是说,原先隐含在自然个体,只有通过共同任务才能体现出来的隐性知识,在人工智能的整合下,逐渐明示,变成网络化的共同的显性知识。

当然,人工智能不断将人类组织相对较为松散的隐性群体知识转变为高度整合显性网络化知识的同时,也形成了自有独特的知识体系。对于人工智能而言,这种知识体系,不再有明显的显性与隐性类型区分(因为两者都是数字化的)。然而,却依然存在有两种知识体系,一类是人类可读的,一类是人类不可读的。

人工智能是通过人工训练与自我进化结合的形式进行知识的存储、识别和智慧的构建。一开始人工智能可能在人的控制与监督下进行,其输入输出以及自身的状态,大部分是人可以识别和理解的。然而伴随着人工智能的进一步发展,人工智能的程序规模越来越大,其输入输出吞吐的数据量也越来越大,自身的函数规模也越来越大,已经远超人类的理解。在这种状态下,人类最终将无法理解人工智能所处的状态和掌握的知识范围。人类只能通过测试的方式,检验人工智能能否完成设定目标和任务,但是对于其自身的状态演化和潜在能力,人类是无法尽知的。因此,对于人工智能形成的群体性智慧而言,其既是显性的,也是隐性的。显性是指,人工智能在人类需要的情况下,可以完整地将自我以正式形态展现出来;而隐性则是指,即便展现了,人类也无法全面理解和掌握。但是,相对于自然人组织的隐性知识而言,人工智能形成的高度可再现性和复制性,是传统人类组织所无法具有的。因此,在这个意义上,人工智能完成了将组织的隐性知识予以显化的过程。

对于行政体系而言,如前所述,政府越来越是一个最大集合了公共事务知识与决策智慧的群体。通过人工智能将政务领域的数据和判例大量地输入和学习,最终将会形成具有高度信息传输与快速高质量决策的智慧体系,这就是政务人工智能进行知识形成与智慧构建的历史过程。

四、政务人工智能是将人的智慧集合化为人机融合的智慧集合的过程以下来进一步考察政务人工智能从自然人的政务智慧集合一步一步融合形成人机结合的智慧集合的历史过程。

(一) 政务体系应用信息技术进行自我改造和演化的过程第一阶段是简单的分立的计算机应用和政务节点的信息化过程。这一阶段大体上是20世纪50年代到90年代的时期,由于网络技术相对落后,政府主要是通过采购微型计算机和大型机房,取代传统的打字机,实现部分工作信息化,并进行数字化档案存储。相关政务部门通过对部分业务进行信息化管理,并逐步拓展,逐渐在行政体系内的各个节点进行信息化尝试。

第二阶段是政务网络化的阶段。这一阶段大体从20世纪90年代开始,也分两个小的阶段。第一个子阶段是局部或者条块网络化的过程,在网络的支持下,沿着传统的条块分割的行政结构,进行垂直或者水平工作的网络化,并形成了众多相互隔绝、各自工作的信息系统集群。第二个子阶段则是指在局部网络化的基础上,进一步打通,构建起严整统一的政务网络化体系,这一阶段同时也可以称之为大数据平台阶段。完整统一的政务网络化体系建立在了通用的大数据平台基础上,在这一阶段,政府已经形成了关于大部分政务的通用数据平台,从而打通了原先分立的数据系统。

第三阶段是政务人工智能化的初期阶段。在这一阶段,人工智能分为两个体系:一是在局部大数据的技术上,开始了对局部政务信息的人工学习和辅助决策,从而在政府的不同节点形成若干人工智能程序和具体任务平台,如辅助决策系统、政务助手系统等;而另一方面,通用人工智能平台和算法也在不断发展,从而对具体的政务业务人工智能进行技术支持。目前,人类还普遍处于这一阶段的起步期。

第四阶段是政务人工智能的深度阶段。伴随着人工智能技术的充分发展,人工智能不断地自我学习并与人类共同工作,致使政府体系已经完全与人工智能体系相融合,共同形成高效率、高透明、高决策质量与低运作成本的人机共生政务系统。

(二) 人工智能与传统政府进行融合的过程第一阶段是专业化设计与部分政务任务阶段。在这一阶段里,利用专用的人工智能程序,对某种特殊的政务工作进行仿真和替代,特别是对于那些技术含量低,数据量大,需要人工多的领域,例如安全与交通图像识别、政务应答服务、自动驾驶等。人工智能逐渐在大量的简单劳动中替代自然人,同时,人类依然保存着最后的判断权和决策权。

第二阶段是人对人工智能政务训练阶段。在这一阶段,人工智能已经较多地应用到某些具体部门并展示了强大的效率和低成本性。人类逐渐在政府体系大面积推广人工智能,在政务的各个环节训练人工智能进行模仿。从最高层的决策到最基层的街头执法,人工智能都不断进入,并通过互联网和大数据平台,逐渐形成统一的智慧管理体系。以上的前两个阶段,在全社会来看,大体处于弱人工智能阶段。

第三阶段是人与人工智能的共同工作阶段。伴随着人工智能在行政体系内部的推广和人工智能本身的发展,通用型人工智能出现,人工智能在效率、能力、准确性等领域,已经能够达到人类的水平。因此,人类逐渐接受并习惯人工智能全面参与政务体系,人类进入到与人工智能共同工作的阶段,互相学习,互相咨询。

第四阶段是人嵌入人工智能体系的共生智慧阶段。人工智能进一步演化,进入超人工智能阶段,人工智能形成远远超过人类的整体智慧,并与人类生活充分融合,人类反而成为嵌入人工智能体系的节点,形成完备的共生性知识与智慧体系,人类也由此可能进入新的文明阶段。

|

图 2 政府从人的政务智慧集群到人机融合的智慧集群的历史过程 |

本文分析了人类行政体系的演化趋势,认为随着历史的进步,人类行政体系越来越呈现出暴力属性逐渐淡化而知识与智慧属性越来越强化的历史趋势。结合人工智能的发展趋势,笔者认为,人工智能与政府体系的融合将是一种历史必然,其实质在于,传统以人组成的政务知识与智慧体系逐渐演变成人机共生的知识与智慧的融合体系。这一行政体系组织与行为的阶段性演化,既是一种对未来的判断,也是建立在人类文明演化基础上的一种很大概率的历史必然。文明的发展过程,或许最终是智慧本身的不断自我完善和升华,而人类必然会形成新的人机融合的智慧载体和文明形态。

| [1] |

国务院. 新一代人工智能发展规划[R]. 中国政府网, 2017. 7. 8. 2

http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=xfyt201708002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

| [2] |

NSTC: The national artificial intelligence research and development strategic plan[EB/OL]. [2016-11-17]. https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan.aspx.

|

| [3] |

何哲. 人工智能时代的政府适应与转型[J].

行政管理改革, 2016(8): 53–59.

|

| [4] |

顾险峰. 人工智能的历史回顾和发展现状[J].

自然杂志, 2016(3): 157–166.

|

| [5] |

PANKEWITZ C. Automation, robots, and algorithms will drive the next stage of digital disruption[M]//PHANTOM EX MACHINA. Springer International Publishing, 2017: 185-196.

|

| [6] |

WIEDERMANN J. Is there something beyond AI? frequently emerging, but seldom answered questions about artificial super-intelligence[M]//JAN ROMPORTL, PAVELIRCING, EVAZACKOVA. etc. BeyondAI: Artificial Dreams. Pilsen, Czech Republic, 2012: 76-86.

|

| [7] |

NORTH D C, WALLIS J J, WEINGAST B R.

Violence and social orders:a conceptual framework for interpreting recorded human history[M]. Cambridge University Press, 2009.

|

| [8] |

Nation and religion: perspectives on Europe and Asia[M]. Princeton University Press, 1999.

|

| [9] |

程倩. 契约型政府信任关系的形成与意义[J].

东南学术, 2005(2): 33–38.

|

| [10] |

郗永勤, 张其春. 知识型政府:一种新型的政府治理模式的构建[J].

中国行政管理, 2006(10): 75–79.

DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2006.10.023 |

| [11] |

朱满良, 高轩. 从新公共管理到新公共服务:缘起, 争辩及启示[J].

中共中央党校学报, 2010(4): 64–67.

|

| [12] |

德鲁克.

知识管理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999: 1-17.

|