文章编号: 1008-7621(2018)01-0014-07

陈宝玲(1992-), 男, 南昌大学公共管理学院行政管理专业研究生;

莫凡(1993-), 男, 南昌大学公共管理学院行政管理专业研究生

“强镇改革”是指为促进乡镇经济社会发展,提升乡镇的综合实力,市县将部分原本属于自身的经济社会管理权限下放给经济相对发达镇的举措,改革涵盖强镇扩权、扩权强镇和镇级市改革三种模式。近年来,强镇扩权改革已经在广东、浙江、江苏、江西和山东等省陆续开展。

如火如荼的强镇改革引发学界的关注,学者们关于改革缘起和进程的研究思路,大致可归类为制度供给结构分析视角(IP)、力和利益相关者分析视角(FS)两种。IP视角认为,长期以来我国乡镇政权管理权限不足和管理能力羸弱的事实导引乡镇治理创新规范需求[1]。改革开放以来,居民对公共服务质量和数量需求的提升、乡镇治理事务的喧嚣芜杂和维稳发展的巨大压力,进一步倒逼乡镇寻求改革出路[2]。强镇改革是沿海地区率先探索实施的旨在提升乡镇政府公共服务和社会治理能力的扩权举措[3],成效显著。加上强县扩权、扩权强县和强区扩权等改革经验,强镇改革逐渐纳入政策议程,成为各地政府破解乡镇治理困境的策略选项。FS视角则认为,强镇改革是城镇化进程中各种力的作用结果。陈扬乐将城镇化动力概述为内力和外力两种[4]。杨文江和蔡红辉通过对国内近10年来城镇化动力机制研究相关成果的回顾,将城镇化动力机制归纳为主体、产业结构转换、制度和比较利益四种[5]。谢庆奎结合绍兴市改革实践,提出强镇改革缘起和进程是多重利益相关主体和多种因素合力共同作用的结果[6]。

纵观强镇改革缘起和进程的现有研究,IP视角系统地回答了强镇改革的现实必要性和可行性,FS涉及改革背后的各种利益主体和力视角,为研究强镇扩权提供了全观性与实用性分析路径。但总体上看,未对利益相关者在不同情境下的多维复杂性以及利益相关者之间、力之间、力和利益相关者之间彼此互动过程,进而实质性影响强镇改革进程和走向的“力场”作用逻辑展开细化探讨。

事实上,强镇改革涉及多重利益相关者及其触发的力,力和利益相关者相互作用,推动、制约或维持改革的缘起和进程,改革背后实际上隐含着一个“力场”的运行逻辑。作为重要解释变量和实质主导逻辑,“力场”为系统透析强镇改革的缘起和进程提供了新的分析视角。由此,“力场”视阈下的强镇改革问题引人深思:何为力场?力场何以能成为透析强镇改革缘起和进程的重要解释变量?如何基于力场构建起改革缘起和进程的解释框架?笔者拟针对上述问题展开探讨,从而提出相应的改革优化路径和策略。

二、强镇改革缘起和进程分析:一个SPARM“力场”解释框架“力场”发轫于物理学,后经Lewin引入社会科学领域开创“场理论”(Force Theory)。Lewin认为事务是多种力作用的结果,力可化分为促使事务发生变革的驱动力(Driving Forces,DF)和维持事务原态的抑制力(Restraining Forces,RF)两种。此外,在特定情境下,事务还受社会力(Social Forces,SF)的作用[7]。作为物体间的相互作用,力不会凭空消失或存在,其背后隐含着一个重要的先决条件——触发器,而现实中利益相关者(Stakeholders)往往扮演该角色。利益相关者是那些能够影响组织目标实现,或者能够被组织目标实现所影响的任何个体和群体[8]。

力和利益相关者存在较强的内在耦合性。一方面,由于利害相连,利益相关者是最有可能触发各种力的主体,是力的渊薮,面对特定事务,利益相关者存在的偏好差异和在影响力、合法性与紧迫性方面的强弱程度体现在触发力的质(喜恶,支持、中立或反对)和量(大小,强弱)上;另一方面,力作为利益相关者的态度和行为表征,又反作用于利益相关者,进而影响其他力的质和量。利益相关者和力之间相互交错,彼此作用,形成特定的“力场”(Force Field),“力场”的潮涨起落导引事务发展的进程和走向。

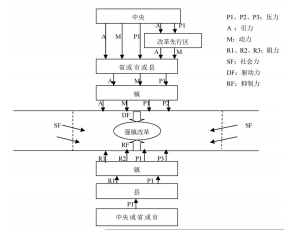

综上,将“力场”引入强镇改革缘起及其进程研究,在明确改革主要利益相关者——政府(中央、省、市、县、镇)和社会主体(媒体、学者、城镇居民、企业家、外来务工人员等)的基础上,将利益相关者对改革的态度转换为驱动力(引力A、动力M、压力P1和P2)、抑制力(压力P1和P3、阻力R1和R2)和社会力(SF),可构建起强镇改革缘起和进程的SPARM“力场”分析模型(见下图)。

|

图 强镇改革缘起和进程的SPARM“力场”分析模型 图表来源:笔者自制 |

为带动乡镇发展,党的十六大和十七大相继提出要逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市和小城镇协调发展。此后,在“城市反哺农村”的后农业税时代,各级政府的资源输入使得乡镇居民生活水平得以普遍提升,对乡镇治理需求也随之提高,形成了导引乡镇可持续发展和优化镇级治理的强大引力(A)。

历经机构精简、分税制改革和农村税费改革,乡镇在人事、财政、管理权限等方面的治理能力受到削弱,治理需求与治理能力之间存在较大缺口,治理压力(P2)加大,倒逼部分地区率先探索破解之道——强镇改革。随着改革进程的推进及其成效的显现,改革示范效应对同样面临乡镇治理困境的其他省区产生了较大的改革引力(A),改革动力(M)凸显。随着试点范围的进一步扩大,作为一项兼具改善民生和助推经济发展效应的改革备受中央关注。从起初默认到随后鼓励支持,通过出台各类政策文本,以建议、指导和通知等方式引导和鼓励(A)地方政府开展强镇改革,以晋升、财政和土地等要素强化地方改革动力(M)。与此同时,在压力型体制下,层层下放的改革任务衍生改革压力(P1),督促、倒逼各级政府采取行动。由此,各级政府触发的压力、引力和动力共同形成驱动力,驱动强镇改革。

对城镇化建设和经济发展等要素的追求,使县镇政府面临较大的改革压力(P1)。加上强镇改革很大程度上有“割县补镇”之意,县出于利益维护心理,往往在下放改革配套资源时避实就虚,避重就轻,甚至借改革之名行“清烂摊、甩包袱”之实,设置门槛,增设改革阻力(R1)。另外,强镇改革对试点镇部分公务人员而言意味着管理事务和责任的增加,在改革资源紧缺的情况下,吃力不讨好,面临改革压力(P3)。一些乡镇出于保守求稳心理,自我形成阻力壁垒(R2),有意规避改革。由此,县镇政府触发的阻力和压力共同形成抑制力。

与此同时,公众、媒体和学者等社会主体通过反映现实乡镇治理困境、提出改革诉求、持续关注乡镇问题等途径,有意无意地形成社会力(SF)。如此,在由问题衍生出的改革驱动力、由利益冲突和改革风险引发的改革抑制力,以及由社会主体形成的社会力三种力的综合作用下,强镇改革被置于特定的场域——力场,场内各力的交织与作用结果,最终决定了改革的进程及走向。

三、强镇改革缘起和进程:SPARM“力场”分析 (一) 驱动力(DF) 1. 乡镇治理需求与治理能力失衡下的改革压力(P2)强镇改革压力源于乡镇治理需求与治理能力之间的失衡。为打破城乡二元结构,1994年出台的《关于加强小城镇建设的若干意见》,提出要促进小城镇建设健康发展,努力提高小城镇的服务、科技和建设整体水平。在具体操作中,改革省区普遍采用了一种有选择地建设一批建制镇的发展策略,对遴选出来的中心镇、十强镇、重点镇和口子镇等优先扶持,重点发展,在土地、财政和基础设施建设等方面予以政策倾斜①。政策倾斜使得强镇收获明显的改革红利,城镇化治理的需求与日俱增。

在1994年分税制改革、1998年乡镇机构撤并改革、2003年分税制改革和2006年农业税全面废除背景下,乡镇政府财力吃紧,越来越依靠上级政府的转移支付和补助,基层政权出现“以县为主”和乡镇政权弱化的格局。乡镇政权悬浮于乡土社会之上,由以往的“汲取型”政权走向“悬浮型”政权[9]。法律赋权小、财政压力大、人员紧张和基础设施滞后等现实难题诱发乡镇治理“复合性危机”[10],乡镇政权开始从“积极行政”走向“治理缺位”,治理需求与治理能力失衡下的乡镇面临如何基于改革以摆脱困境的压力。

2. 改革先行区示范效用下的改革引力(A)与动力(M)乡镇治理困境倒逼改革创新。2000年广东省先后下发粤发〔2000〕8号和粤发〔2000〕10号文件,对确定的300个中心镇按照权责利统一原则,逐步完善镇政府的经济社会管理职能;2007年浙江省下发浙政发〔2007〕13号文件,明确提出对重点选择的200个中心镇下放财政、土地、社会保障等10方面权限。此后,粤、浙两省进一步发力,陆续跟进中心镇发展、小城镇培育等改革②。

实践和研究表明,强镇改革既可以有效缓解乡镇治理需求与治理能力间的失衡问题,又能有效带动当地经济发展,兼容社会经济发展目标,具有发展型社会政策属性[11]。而发展型社会政策属性特质可以影响政策的相对优势性和兼容性两种政策属性,进而影响改革扩散过程[12]。粤、浙等沿海地区向来是我国各类改革试点的“排头兵”,改革示范效应显著[13]。类似长江三角洲和淮海经济特区等经济圈和地域毗邻等客观因素更是为加快强镇改革扩散速度创造了条件。2007年以来,各省区政府陆续赶赴改革先行区“取经”,部分地区先后在各自辖区内着手强镇改革,改革逐步由沿海地区向内陆地区蔓延③。

3. 压力型体制下的强镇改革引力(A)、动力(M)和压力(P1)2010年以来,基层治理矛盾日益凸显,而改革先行区良好的示范效应,使中央对强镇改革予以鼓励表态。2005年、2008年和2012年国家发改委分三批共计发布597个全国发展改革试点小城镇名单;2014年和2015年国家发改委等11部门分两批次共计发布2个省、121个城市(镇)和14个农村土地制度改革试点地区国家新型城镇化综合试点名单;2016年国家“十三五”规划明确提出要“加快拓展特大镇功能,赋予镇区人口10万以上的特大镇部分县级管理权限”。通过出台大量政府文件,中央鼓励和引导地方开展强镇改革④。

中央对先行区改革的鼓励与支持,对地方政府而言既是引力,又是动力。地方政府顺应中央意志实施强镇改革,一方面有利于获取中央和各部门的改革配套政策和资源支持,另一方面也便于吸引中央乃至上级政府关注,凸显政绩。继粤、浙两省强镇改革之后,2010年以来各省区政府相继出台各类细化强镇改革的建议、指导和通知,从观望走向实践,从试点走向深化,改革积极性显著增强⑤。

此外,以财政和人事考核为主线的双重压力很大程度上也确保了以政策目标层层下发为特点的“半计划行政”(Semi-planed Administration)在基层政权的顺利实施[14]。以J省X市强镇改革为例,2009年6月X市政府推进“市直单位定点帮扶建设”工程,要求10个市单位定点帮扶10个中心镇。同年8月,市政府印发镇《全市中心建设工作座谈会意见建议落实责任分解表》,将10个中心镇强镇改革的具体工作任务和要求细化分解到13个市主办单位。X市政府还要求建立县级城镇建设专项资金,在建设用地、税收分层、人事安排等方面对改革镇予以政策倾斜。为督促强镇改革在中心镇有效实施,改革镇主要负责人还要和市县政府签订军令状,改革绩效直接同改革镇的财政转移支付力度和人事考核挂钩。S镇书记在接受访谈时表示,正是X市领导希望将强镇改革打造为本市重点工程的压力很大程度上助推了改革在当地的顺利实施⑥。

(二) 抑制力(RF) 1. 县利益受损下的改革压力(P1)和阻力(R1)强镇改革进程中“上级点菜、下级付账”的现象诱发改革压力和阻力。以强镇改革进程中改革镇财政、人事和保障用地安排为例,各地省市政府通常规定,以改革镇某年税收收入为基数,在若干年内,对超额基数标准的新增财力给予镇全额或一定比例返还,对改革镇范围内产生的土地出让金、价款和规费等按规定全额或一定比例返还镇;对改革镇主要领导高配,结合试点镇实际,在核定乡镇编制总额内,统筹安排机构设置和人员配备;各地切块新增用地指标向改革镇倾斜,对改革镇用地优先保障。不难发现,上级政府是推动改革、设置宏中观改革目标的重要主体。在府际间财权事权划分不对等、不清晰的现实情境下,上级政府出于城镇化建设、政绩等目标考量,在改革中往往涉足过深,存在“顾镇失县”的现象⑦。县作为改革主要利益输出方,面临上级政府改革指令和下级政府资源索取的双重压力。

利益和压力的双重作用诱发县政府衍生改革阻力。乡镇作为科层体系的最末端,太过边缘化的地位使得它们很难获得比县政府更高的关注,加上“乡财县管”的财政政策,县镇间的组织和财政转移支付等制度设计为县干预乡镇事务提供了契机[15]。在权限下放方面,县政府可以借助“明放暗不放,放差不放好”的手法,有意将烦事琐事清烂摊式地甩给乡镇;在财政和专项资金支持方面,县政府完全有“缺斤少两”、开空头支票的操作空间,对此改革镇往往只能是敢怒而不敢言;在人事权和用地保障方面,目前大部分地区政府改革文本只是含糊提及“镇政府可在上级和定点的机构编制限额内统筹安排机构设置和人员配置”“每年向改革镇安排一定新增用地计划指标,对改革镇用地优先保障”。凭借在财权、事权、人事和土地配置等方面的较大自由裁量权,县有能力人为设置、抬高改革门槛,扭曲、抑制改革以达到有利于自身利益的目的。

2. 资源紧缺和动力缺失视阈下的镇级改革压力(P3)和阻力(R2)县政府给乡镇施加的改革阻力以及乡镇自身资源紧缺,给改革镇带来一定压力。强镇改革使得改革镇在经济社会管理方面承担的责任大幅增加,但“在核定乡镇编制总额内,统筹安排机构设置和人员配备”的改革规定和目前基层政权普遍缺编少人的现实使得改革镇的编制往往只能维持不变。此外,在财政方面,改革镇陷入收支失衡:一方面,改革镇为实现“强镇”目标,不得不加大对社会保障和基础设施等方面的财政投入,而税费改革以来,乡镇对上级政府的转移支付和补助的依赖进一步加大[16];而另一方面,分税制改革造成了县对乡镇控制动机发生转变,存在操纵税收安排和截留上级政府转移支付等行为[17]。最终,在资源短缺、财政优势不明显的情况下,为获取资源,改革镇公务人员疲于争资跑项,面临巨大压力⑧。

纵使改革压力得到有效缓解,强镇改革也往往因为乡镇动力缺失而面临阻力。Smith认为,当政策被纳入年度考核评估指标并被赋予较大比重、能为官员及其裙带成员带来收益时,则地方政府将拥有足够的动力支持并实施该项改革[18]。据此对比强镇改革,首先,强镇改革意味着改革镇将成为上级政府重点“关照”的对象,从而面临更多的考核指标和改革任务。其次,前文分析表明,除非县大力支持或镇自身财力相对雄厚,否则改革镇很难承担起改革配套或预先投入资金,而倒贴钱式的改革容易引发乡镇内部矛盾和冲突。最后,强镇扩权实践中,大多数县政府并未将下派在乡镇的“七站八所”撤回,改革并未改变地方政府间“软性集权”(Soft Centralization)的格局[19]。事实上,“七站八所”把持了乡镇日常治理事务的核心,没有这些部门的横向配合,改革镇很难有效带动当地经济发展和提供公共服务。由此,有别于实力雄厚的乡镇积极争取强镇改革的举措,资源紧缺的乡镇对改革往往采取消极应对的规避策略。

(三) 社会力(SF)乡镇改革同广大基层民众息息相关,一直是广大基层民众关注的重点。2006年以来“城市反哺农村”的后税费时代大大激活了乡镇的发展潜能,在生活水平得到显著提升之后,乡镇公共服务供给和民主建设逐渐成为当地居民和企业家关注的重点。例如,乡镇企业家在获得经济和社会地位后,他们试图影响政府公共政策,获得相应的企业政策优惠和政治保护,当地居民希望乡镇政府提供更为全面优质的养老、医疗和卫生等公共服务,而外来务工人员则希望可以获得同当地居民一样的公共福利。利益相关性诱使基层民众通过倡议、关注等方式积极关注强镇改革问题。此外,“三农”问题关乎国家稳定和社会和谐,乡镇改革问题一直也是学者和媒体等社会主体关注的重点,强镇改革作为乡镇改革的一项重要举措,同样引发了媒体和学界的密切关注。截至2017年3月5日,笔者在中国知网上输入“强镇扩权”“扩权强镇”“镇级市”和“小城市试点”篇名,共计得到相关文献675篇。学者和记者们立足于强镇改革实践,对改革成功经验予以推广宣传的同时,针对改革存在的贪腐、合法性危机、财政紧缺等问题和困境亦提出了相应的优化建议。社会多重主体基于不同立场不同视角,对乡镇问题的关注、刺激和反应使得强镇改革长期置于特定“力场”,改革得以持续升温发酵。

四、结论与前瞻 (一) 结论利益相关者及其触发的力形成特定“力场”,其导引改革缘起和进程。改革开放以来,乡镇居民在生活水平普遍提升的同时,对治理需求也与日俱增。而乡镇政权却因为分税制改革和税费改革等原因,治理能力遭受削弱。乡镇治理需求同治理能力失衡诱发改革压力,改革压力下多重利益相关者的立场形成特定“力场”,导引强镇改革的缘起和走向。

“力场”中驱动力和抑制力互为对抗,但利益相关者却并非完全泾渭对立。强镇改革进程中各级政府触发的压力、引力和动力共同形成改革的驱动力,县镇政府触发的阻力和压力共同形成抑制力,两种力相互摩擦对抗。但力背后的利益相关者对改革的态度复杂波动,并非非此即彼,完全泾渭对立。同一利益相关者可能既是驱动力的核心,又是抑制力的构成。

“力场”为系统透析强镇改革的缘起和进程提供了新的分析视角。强镇改革进程中多元利益相关者基于不同立场触发多种力,形成特定“力场”。鉴于力和利益相关者的内在耦合性构建起的SPARM分析框架,为解释强镇改革缘起和进程,进而提出改革优化策略提供了新的视角。

(二) 前瞻强镇改革应加强对“力场”中利益相关者和力的关注,妥善处理多重利益相关者和力之间的关系。作为强镇改革中不可忽略的两个重要变量,改革后续工作的顺利推进需要以处理好利益相关者之间、力之间、利益相关者和力之间的关系为前提。而这有赖于在政府乃至社会多元利益相关者之间构建起便捷高效的磋商协调、信任互惠、信息共享和权责分担机制。另外,强镇改革多重利益相关者还应通过划分权责边界、签订条约、建立第三方协调斡旋组织等具体举措,消解多重利益相关者间的摩擦和矛盾。

强镇改革今后应加强对基层政府和社会多元主体诉求的重视。事实上,县、镇作为基层政府,是改革的直接操盘手,镇域当地居民、外来务工人员等社会多主体很大程度上更是改革的直接受益者。由此,强镇改革的后续推进要相应保障县的权益,给予县必要的诸如政治晋升、财政补贴等鼓励性刺激,缓解来自县的改革压力和阻力。同时,对于改革镇,强镇改革的政策设计应注重提升乡镇普通公务人员的福利待遇,在对改革镇加大财政支持和权限下放力度的同时,也要注意权限下放后的监督和规制问题。最后,在强镇改革进程中应加强对社会相关主体的关注,吸纳其参与改革政策制定议程,构建政府与社会间的伙伴关系,协同开展乡镇公共事务治理。

从长远看,强镇改革应逐步从试点走向制度化。现行强镇改革更多是解决乡镇治理困境的应景性策略,缺乏充分的法制保障,受上级政府意志和利益等多重因素影响,改革容易出现下放权限悬空、镇自主性受限等问题。因此,改革顶层设计应科学划分政府间的权责界限,依据财权与事权相匹配原则,做到支出责任和财政事权相适应,增强基层自主治理能力。最终,从行政体制内纵向间权限下放走向府际关系及体制外的多主体合作治理是强镇改革未来的发展方向。

注释:

① 该类型改革目标主要是加快城镇化进程,促进城镇健康发展,提高城镇建设服务水平和整体建设水平,改革主要方式是上级政府在土地、专项资金、项目审批申报等方面给予乡镇政策倾斜,但通常并不涉及权限下放。相关的政府文件有:建村〔1994〕564号、体改农〔1995〕49号、皖发〔1999〕11号、辽委发〔1999〕16号、鄂发〔1999〕23号、闽政〔2000〕2号、苏政发〔2000〕36号……

② 笔者收集到的2003年以来广东省出台的省级强镇改革省级政策文本有:粤府〔2003〕57号、粤发〔2004〕7号、粤办发〔2009〕33号、粤机编办〔2010〕69号、粤发〔2014〕13号。收集到的2010年以来浙江省陆续出台的强镇改革省级政策文本有:浙委办〔2010〕115号、浙政办发〔2010〕162号、浙政办发〔2011〕52号、浙政办发〔2014〕43号、浙政办发〔2014〕71号。

③ 后续出台政策文本跟进强镇扩权改革的省区主要有:吉林省(2005)、湖南省(2006)、安徽省(2009)、陕西省(2009)、贵州省(2010)、江苏省(2010)、河南省(2010)、湖北省(2010)、广西自治区(2010)。详见吉政发(2005)10号、湘发(2006)4号、皖发(2009)15号、陕政发(2009)52号、豫政(2010)80号、鄂发(2010)25号和桂政发(2010)83号。

④ 通过对国家有关强镇改革文件的收集对比发现,2010年以来下发的有关强镇改革的政府文件数量相比此前显著增加,改革内容也明显更清晰细致。代表性政府政策文本如:中央编办发(2010)50号、发改办规划(2012)507号、《国家新型城镇化规划(2014 -2020年)》、发改规划(2014)2960号、发改规划(2015)2665号、国发(2016)8号、《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的指导意见》。

⑤ 基于政府官网、新闻报道等途径,笔者初略统计得出,目前强镇改革已在广东(2000)、吉林(2005)、湖南(2006)、浙江(2007)、安徽(2009)、陕西(2009)、山东(2009)、天津(2010)、四川(2010)、贵州(2010)、江苏(2010)、河南(2010)、湖北(2010)、广西(2010)、福建(2011)、海南(2012)、黑龙江(2012)、重庆(2013)、江西(2013)、山西(2013)20个省区开展实施。在国家明确表态支持强镇改革后,各省区出台的涉及强镇改革财政、人事和权限下放等核心内容政策文本相较2010年以前,内容全面,清晰性显著提升。

⑥ 课题组2016年4月赴X市调研强镇改革,整理访谈笔记和政府文件报告所得。

⑦ 例如,2010年中编办发布工作通知。在全国13个省25个经济发达镇开展行政管理体制改革试点,山东省广饶县大王镇位列其中。但中编办此举并未事先征求广饶县意见,改革实践中广饶县按上级政府文件规定要给予大王镇相应的改革配套支持。详见郑重:《大王镇标本:强镇扩权纠结之路》,《华夏时报》2010年5月8日第7版。

⑧ 例如,2014年四川省南江县率先在全市实行扩权强镇改革,改革后长赤镇每年支出4300万元,而该镇中央转移支付只有2500万元,全镇一半以上的干部主要精力都放在了如何招引项目、服务项目、培育项目上。详见杨永忠,蒲婧芬:《扩权强镇改革助长赤镇华丽嬗变》,《四川科技报》2015年6月10日第5版。

| [1] |

胡税根, 余潇枫, 许法根, 等.

扩权强镇与权力规制创新研究——以绍兴市为例[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2011: 5-6.

|

| [2] |

孙柏瑛. 强镇扩权中的两个问题探讨[J].

中国行政管理, 2011(2): 43–46.

|

| [3] |

龙微琳, 张京祥, 陈浩. 强镇扩权下的小城镇发展研究——以浙江省绍兴县为例[J].

现代城市研究, 2012(4): 8–14.

|

| [4] |

陈扬乐. 中国农村城市化动力机制探讨——兼论中西部加速农村城市化的战略选择[J].

城市问题, 2000(3): 2–5.

|

| [5] |

杨文江, 蔡红辉. 近十年来国内城镇化动力机制研究述评[J].

经济论坛, 2010(6): 18–20.

|

| [6] |

谢庆奎. 扩权强镇背景下权力规制创新的演进与省思——评《扩权强镇与权力规制创新研究——以绍兴市为例》[J].

中国行政管理, 2012(6): 126.

|

| [7] |

KURT LEWIN.

Field theory in social science:selected theoretical papers[M]. New York: Harper & Brothers, 1951: 83.

|

| [8] |

R爱德华·弗里曼. 战略管理——利益相关者方法[M]. 王彦华, 梁豪, 译. 上海: 上海译文出版社, 2006: 58.

|

| [9] |

周飞舟. 从汲取型政权到"悬浮型"政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].

社会学研究, 2006(3): 1–38.

|

| [10] |

肖唐镖. 近十年我国乡村治理的观察与反思[J].

华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014(6): 1–11.

|

| [11] |

武树帜, 张莹, 郑万城, 等. 强镇扩权:带来正能量[J].

新经济导刊, 2013(7): 48–48.

|

| [12] |

朱亚鹏, 丁淑娟. 政策属性与中国社会政策创新的扩散研究[J].

社会学研究, 2016(5): 88–113.

|

| [13] |

刘生. 中国农村人口城镇化制度变迁研究[J].

江汉学术, 2016(6): 73–79.

|

| [14] |

LIU YIA-LING. From predator to debtor:the soft budget constraint and semi-planed administration in rural China[J].

Modern China, 2012, 38(3): 308–345.

DOI: 10.1177/0097700411432674 |

| [15] |

CHEN AN. The reform of the township and Its impact on China's rural politics[J].

Journal of US-China public administration, 2013, 10(1): 1–25.

|

| [16] |

SMITH GRAEME. The hollow state:rural governance in China[J].

The China quarterly, 2010, 203: 601–618.

DOI: 10.1017/S0305741010000615 |

| [17] |

LINDA CHELAN LI, ZHENJIE YANG. What causes the local fiscal crisis in China:the role of intermediaries[J].

Journal of contemporary China, 2015, 24(96): 573–593.

|

| [18] |

SMITH GRAEME. Measurement, promotions and patterns of behavior in Chinese local government[J].

Journal of peasant studies, 2013, 40(6): 1027–1050.

DOI: 10.1080/03066150.2013.866095 |

| [19] |

MERTHA ANDREW C. China's "soft" centralization:shifting Tiao/Kuai authority relations[J].

The China guarterly, 2005, 184: 791–810.

|