1840 年,可以认为是现代植物营养与肥料的创始年,李比希创立的“矿质营养学说”指导了全世界植物营养与肥料的研究与应用[1],为人类的发展做出了巨大的贡献,仅氮肥一项,后人评价为“养活了地球上 48% 的人口”[2]。“矿质营养学说”至今还被认为是现代农业的三大理论基础之一。但是,随着人们对植物营养与肥料学科研究的深入,以及我国肥料产业的发展现状,现代农业所面临的形势发生了较大的变化,所以,我们不得不从另一个角度思考与研究植物营养与肥料学科所面临的新问题与解决途径。

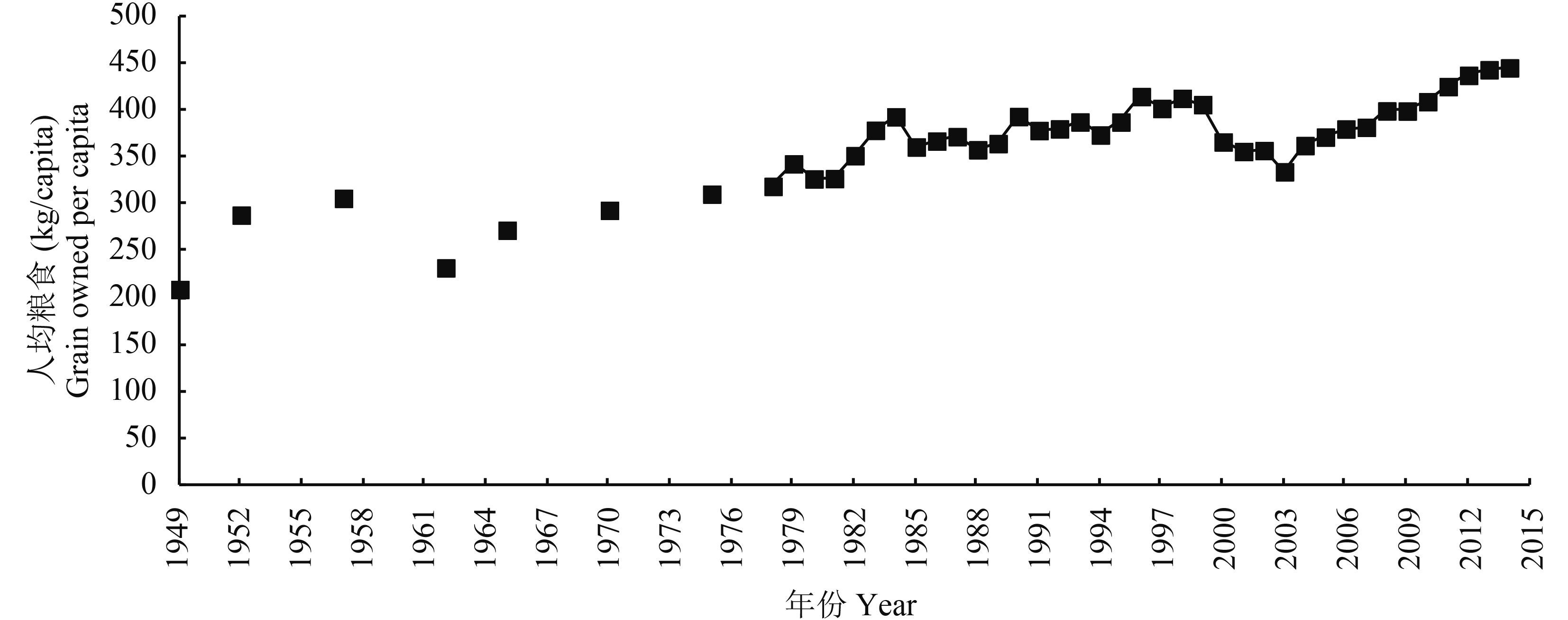

1 植物营养与肥料学科面临的挑战 1.1 施肥目标发生了变化新中国成立后至 1980 年,我国遇到的最大问题是粮食供应紧缺,当时人均粮食年占有量低于 350 公斤,甚至还出现了人均粮食长时间不足 300 公斤的情况 (图 1)[3-4]。提高土壤肥力和作物产量是农业生产的重要任务。提高作物产量、增加养分供应的主要手段是积极积制有机肥料,充分利用有机养分。这一时期,土壤肥料科技工作者进行了大量的提高肥料利用率的研究[5],此阶段研究的目的是提高作物产量,减少肥料浪费的目的是防止肥料浪费影响作物产量的提高,而不是因为肥料对环境造成了压力。

|

| 图1 1949~2014 年我国人均粮食占有量 Fig. 1 Annual grain owned per capita in China from 1949 to 2014 |

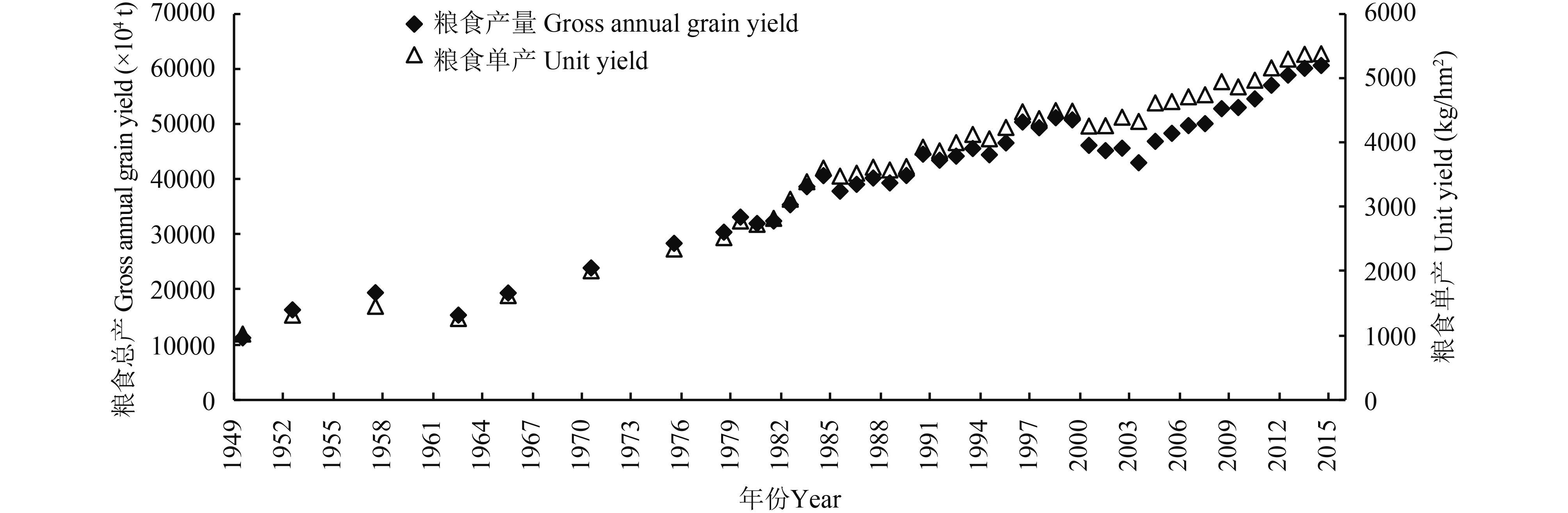

改革开放后,我国年人均粮食基本上稳定在了 350 公斤以上。但是,2000 年以后粮食总产和单产均出现下降 (图 2)[3],以保证粮食安全为中心的决策影响着农业生产的整个过程,尽管该时期化肥的污染问题已显现出来,例如 2008 年的太湖蓝藻事件[6]、云南滇池污染[7]等,都将农业的面源污染作为重要污染源之一。但是,由于该时期粮食安全问题较为突出,尽管出现了化肥污染问题,我国农业主管部门并没有限制肥料的使用。2010 年以后,我国粮食年人均稳定超过 400 公斤,粮食安全的压力有所减轻,但随之而来的生态安全日趋突出,化肥的污染受到了人们的重视。2015 年 3 月,长期将粮食生产作为第一要务的农业主管部门,提出“一控、二减、三基本”的农业生产指导方针,提出了“2020 年化肥农药零增长行动方案”[8],至此,长期以来我国肥料以保证粮食安全为唯一目标的做法转变为既要粮食安全又要保证生态安全的双目标。

|

| 图2 不同年份我国粮食总产量和单产 Fig. 2 The gross annual grain yield and unit yield from 1949 to 2012 |

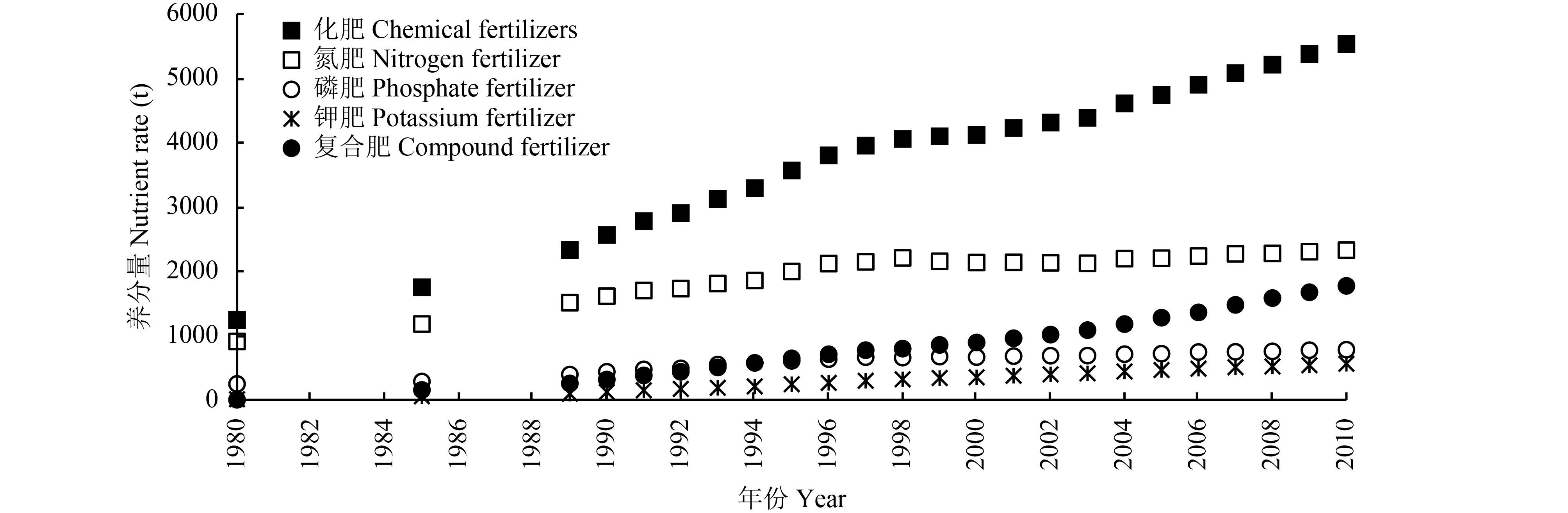

新中国成立之初,我国化肥年产量仅 0.6 万吨,农业生产所需的养分主要由有机肥料提供,此后我国进行了大规模的化学肥料基础工业建设。20 世纪 70 年代建成了一批以合成氨为基础碳酸氢铵工厂,缓解了我国化肥不足的局面[9]。农业化肥用量也大幅度增加,到 2000 年,我国化肥工业自足的局面已经形成,从 1980 年至 2000 年,我国化学肥料替代有机肥料的现象日趋增多,有机肥料用量减少,化肥用量开始增加 (图 3)。该时期,化学肥料施用量增加 2.3 倍,其中,复合肥料从 1980 年的 27.2 万吨增加到了 2000 年的 917.9 万吨,增加 32.7 倍,钾肥用量也增加了 9.9 倍,其中绝对用量增加最大的还是氮肥,增幅在 1500 万吨以上。该期我国肥料工业有了长足的发展,尿素替代了大部分碳酸氢铵,复合肥由进口到基本上实现了国产,料浆磷铵在我国开始大量的生产[10],钾肥产量也达到了 100 万吨以上,我国化肥工业体系基本建成,氮、磷肥的生产和施用基本平衡。

|

| 图3 1980~2010 年我国不同时期不同类型的化肥用量 Fig. 3 Consumption of chemical fertilizers in different forms from 1980 to 2010 |

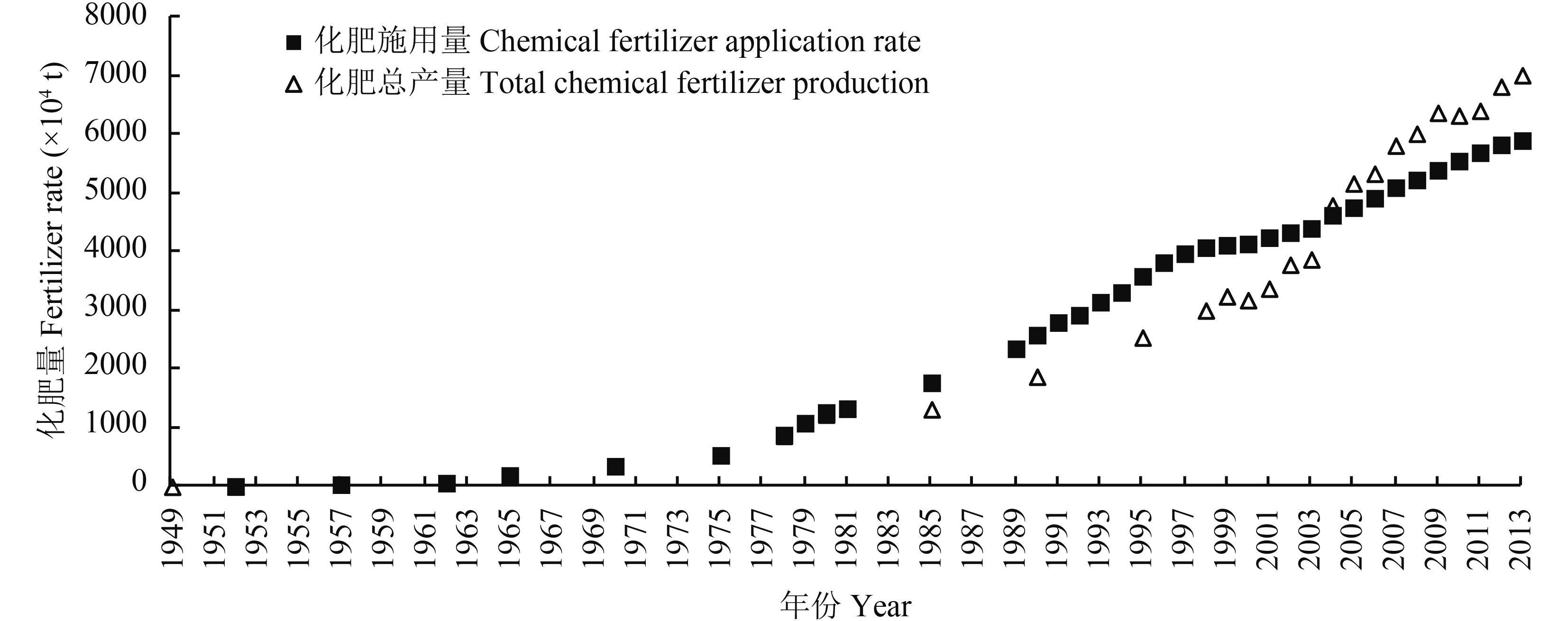

2004 年,我国化肥的生产量首次超过我国肥料的施用量 (图 4),因此我国化肥的产销平衡也引起了人们的注意。2010 年以后,由于我国化肥工业的产能过剩[11],化肥的竞争几乎白热化,每年中央电视台上的化肥广告数量几乎占广告数量的三分之一。至此,我国化学肥料的产销平衡彻底由卖方市场转向了买方市场。特别是 2015 年农业部提出“化肥农药零增长行动方案”以后,肥料厂家忧心忡忡,为了保持所占的市场份额,肥料技术的创新成了大家的共识。

|

| 图4 1949~2013 年我国化肥产量与施用量变化 Fig. 4 Variations in output and consumption of chemical fertilizer in China from 1949 to 2013 |

长期以来,由于我国农业高度分散和高强度开发,施肥方式主要以人工为主,20 世纪 90 年代以后,逐渐开始了机械施肥,2000 年以后,由于社会劳动力成本的提高和施肥技术的改进,产生了“精准施肥”、“灌溉施肥”等一系列的新技术[12-13],简化施肥方式、提高肥料效益成了当今肥料发展的重要需求。为了适应施肥方式的变化,缓控释肥料、水溶肥料等肥料新品种不断出现,所以,在今后一段时间内,是施肥机械主导肥料剂型发展,还是肥料剂型主导施肥机械尚不明朗。但是,肥料简便化施用是我国今后一段时间内重要的发展方向[14]。

1.4 肥料的负面作用明显显现实际上,肥料,特别是化学肥料的负面作用一直存在,1903 年 Haber 发明高压合成氨技术后,由于合成氨被大量用于炸药的生产,至今人们评价 Haber 是魔鬼还是救世主都没有定论[15]。20 世纪 70 年代以后,在世界范围内化肥的污染开始被人们重视,如美国 Chesapeake 湾的污染被认为有一半来源于化肥[16]、美国密西西比河下游 7000 平方英里的“死亡区”也被认为与化肥施用有关[17],我国 2007 年 4 月太湖发生大面积蓝藻水华、滇池水污染等很多人认为也与农业施肥有关[6-7]。

近年来,我国出现的大面积雾霾,其中 PM2.5 的组成中,NH4+ 是重要的成分,且主要来源于农业源,通过对 PM2.5 组成的分析,我国农业大省河南省的 PM2.5 中铵盐贡献率为 13%,并在秋季达到最大比例 16%,绝对浓度 22 μg/m3。我国每年从农业源氨排放的数量为 967 万吨,其中由农田排放的氨 543 万吨[18]。这给我国大气治理造成了巨大压力。

面对以上问题,解决的方法主要还是靠植物营养与肥料学科的创新与技术进步,既要保证粮食安全,生产出更多的粮食满足日益增长的人口需求,又要减少肥料的用量,保护人们赖以生存的生态环境,减少化肥对环境的影响。同时,还需要面对产能过剩和农户施肥方式变化的需求。所以,在目前情况下,植物营养与肥料学科面临着严峻的挑战,同时也是植物营养与肥料学科发展的新机遇。

2 我国肥料产业的发展机遇与创新途径面对我国肥料产业的新形势,加之目前肥料产业面临的新问题,也给我国肥料产业带来了前所未有的产业整合和发展机遇。

2.1 我国肥料产业的发展机遇新中国成立后,我国肥料发展经历了几个机遇期,一是上世纪 60 年代开始的“小化肥”建设,由于我国当时化肥供应严重不足,在计划经济的体制下,为了满足我国化肥的需求、打破封锁,我国自力更生,建设了一大批年产合成氨 3000~5000 吨的化肥厂,大多以生产碳酸氢铵为主[9]。二是改革开放后,我国一方面开始大化肥的建设,另一方面我国 20 世纪 90 年代以后的复 (混) 合肥料的生产,目前我国一大批知名复合肥生产企业都是那个时期成立的。2000 年以后,我国肥料产业体系基本成型,2010 年,我国肥料产业产能过剩现象开始出现。但是,我国肥料产业集中度较低,据统计合成氨企业有 472 家,平均规模 14 万吨,其中 249 家的生产规模小于 8 万吨。我国有磷酸装置的企业 90 多家,80% 生产规模小于 10 万吨。我国复 (混) 合肥企业有 4400 多家,产量 30 万吨以上的仅 200 家。我国目前共有有机肥企业 2282 家,其中有机肥企业 986 家 (43%),生物有机肥 296 家 (13%),有机无机复混肥 809 家 (35%),其它企业 192 家 (9%)。全国有机肥设计产能仅 3482 万吨,年产量仅 1630 万吨[19]。

在如此分散的产业体系中,随着产能过剩的日益明显,市场竞争的加剧,一些工艺落后、创新能力不强、市场信誉度低、服务差的企业必定会被淘汰。同时,一些创新能力强、产品适应性强的企业会赢得更大的市场空间,给企业创造一个良好的发展机遇。

如果我国上世纪 70 年代化肥工业发展和上世纪 90 年代复合肥工业发展的机遇是需求驱动的话,这一次我国肥料工业的发展机遇则是创新驱动的产物。我国化肥产能严重过剩,市场价格低迷,肥料产品的同质化严重,市场应对能力不足。在这样的情况下,某些肥料生产企业被淘汰是必然的结果,按我国目前 6000 万吨的农业肥料刚性需求量而言[20],我国肥料的生产总量会保证在一定的数量水平,但是,随着我国现代农业技术和农业生产结构及农业生产组织的改革与完善,适应我国农业生产需求、环境友好的肥料将会成为我国肥料的主体,肥料产业的发展也会向着肥料养分高效化、肥料施用简便化、肥料成本经济化、环境影响生态化等方向发展。这给我国目前肥料企业的创新发展造成巨大的压力,同时也会给肥料产业的技术进步创造良好的发展机遇。

再则,随着我国农业适度规模经营进程的加快,一些新型农业经营体对肥料的重视程度也会提高,在关心肥料品质的同时,对肥料的价格和服务都会提出更高的要求。如此,我国还会出现类同北美 20 世纪 70 年代以肥料服务为主体的企业,目前市场上出现的小型智能配机系统可能就会是这些服务企业的雏形。

2.2 肥料创新的技术途径肥料经过了100多年的发展,肥料技术创新方向基本上已经确立,主要表现在以下几个方面。

2.2.1 养分浓度创新肥料中的养分是肥料的主要功能成分,养分浓度越高,表明肥料所含的副成分越少,单位肥料所起的作用也越好,同时,在肥料的运输方面,单位肥料所付的成本也越低。100 多年来国际上对肥料浓度提高的需求一直没有下降,国际肥料工业协会 (IFA) 统计了 1973 年至 2010 年国际上主要肥料品种的增速,其中尿素从 1973 年的不足 1000 万吨,增加到了 2010 年的近 6000 万吨,其它氮肥品种增加均不足 500 万吨。磷肥方面,磷铵由 1973 年的不足 50 万吨,增加到了 2010 年的 2500 万吨,其它磷肥品种基本没有增加,反而有下降的趋势[21]。同时,随着人们对环境和农产品质量安全的担忧,肥料中养分含量越低,表明其副成分越多,随之副成分的副作用就越大,不可测物质的数量就会越多。近年来,我国市场出现一些将高浓度肥料和低浓度肥料加工成中浓度肥料的所谓新型肥料品种,是对肥料浓度创新的曲解。

2.2.2 养分形态创新由于作物生长发育需要不同的营养元素,为了减少施肥次数,把不同的养分合成在一种肥料中,不仅能满足作物生长发育的需求,同时能减少施肥的次数。上世纪 80 年代后,复 (混) 合肥料的品种引入我国,同时我国也开始了复 (混) 合肥料的生产,至 2013 年底我国复 (混) 肥年产量达到 6200 多万吨 (实物量)。2005 年我国开始的测土配方施肥项目,为合理复 (混) 合肥料中的养分比例起到了极大的推动作用。

由于作物所需养分存在不同的形态,对不同的作物或不同的养分配比,其形态影响养分有效性十分显著。目前我国市场出现的“硝基复合肥”等都是以养分形态标注的。有关氮肥是铵态、硝态和酰胺态很早都进行了大量的研究[22],不同作物对不同氮素形态的反应有很大差别。近年来,国际上对磷的形态也进行了大量的研究,如我国目前主要使用正磷酸盐为磷源,而焦磷酸盐、聚磷酸盐也存在着很多优于正磷酸盐的特点[23],特别是亚磷酸盐不仅可能供给作物磷源,还有刺激植物生长发育的作用[24],所以,养分形态及其养分形态间的相互配合,提高肥料的效果,也是肥料创新的重要内容。

2.2.3 养分比例创新如何平衡肥料中大量元素与中量元素,大量元素与微量元素也是目前肥料研究的热点。根据我国有关法规规定,中量元素在肥料中是不能作为养分标注的。所以,目前在我国要解决作物中量元素的营养问题主要还需要靠肥料的适宜品种来解决。例如,缺硫地区可多施用硫酸铵等肥料、缺钙镁地区可通过施用过磷酸钙或钙镁磷肥来解决。以平衡中量元素为由,刻意添加大量的中量元素到肥料中是不科学的。肥料中添微量元素是长期以来研究的问题,除比例外如何解决肥料添加微量元素后的有效性问题仍是目前肥料产业需解决的问题。

2.2.4 肥料助剂创新肥料助剂是肥料生产过程中添加的有利用改善和提高肥料效果的非肥料成分,目前可将肥料的助剂为分三大类:一类是改善肥料理化性状的物质,如肥料生产过程中添加的防结块剂、防潮剂等;第二类是改善肥料养分转化的物质,如脲酶抑制剂、硝化抑制剂等;三是改善植物生长状况的物质,目前主要是植物生物刺激素。

生物刺激素 (biostimulant) 是一个什么样的物质,目前没有人能说清楚,因为它是一种具有混合功能的一类物质。目前为止,其名称有 10 余种之多,如诱导因子 (elictors)、生长调节剂 (growth regulators)、植物抗性增强剂 (plant defense enhancers)、天然抗性促进剂 (natural defense promoters)、植物生物刺激素 (plant biostimulants)、活力增强剂 (vigour enhancers)、植物强壮剂 (plant strengtheners)、生理激活剂 (physio-activators) 等[25]。

有人认为,生物刺激素是介于植物保护产品 (农药) 和肥料之间的一种物质,就像功能食品是介于食品和药品之间一样[25],在“第二届国际生物刺激素在农业中的应用”大会上,Valagro 公司将生物刺激素认为是加强作物的新农业投入品,并将生物刺激素在作物健康中的作用与人类的健康相比较,把人类的基本食品比作作物健康中的肥料,功能食品和益生菌比作生物刺激素,人类的疫苗比作增加植物抗性的物质,医用药品比作农药 (杀虫剂和杀菌剂)。

通过文献[26]可以看出,人们定性生物刺激素时,都将生物刺激素与肥料进行了明确的区分,这是因为在欧盟 [Regulation (EC) No 2003/2003] 的法律中,明确了“肥料是以提供植物营养为主要功能的物料”,这说明改善植物生长的生物刺激素不提供植物营养。这也是为什么欧洲一些企业急于推进欧盟在生物刺激素方面进行立法的主要原因。

目前,国际上把生物刺激素分为五类,即微生物制剂及提取物 (microbial inoculants and extracts)、水解和消化的动物残体 (animal based hydrolyzates and digests)、胡敏酸和富里酸 (humic acids and fulvic acids)、海藻及植物提取物 (algal/plant extracts)、无机及合成产品 (inorganic and synthetic products)。不同类型的生物刺激素对植物生长和肥料养分利用都有不同的作用。目前这些物质有些可以作为肥料添加物质,有些有可以单独使用。

3 当前影响我国肥料产业创新的因素与对策肥料作为现代农业生产必不可少的生产资料,目前在我国的肥料产业领域正处于前所未有的创新发展阶段,新剂型、新技术和新产品不断涌现,相关的肥料标准也逐步出台,正在进行着一场肥料产业的革命。然而,影响我国肥料创新的因素也不少,应避免这些因素的干扰,趋利避害。

1) 过分炒作概念 肥料作为商品,需要消费者了解和认知,肥料企业的宣传是十分正常的。但是将肥料产品过分炒作,或用科学概念包装的伪科学概念蒙骗消费者屡见不鲜。将植物所有必需元素都说成是肥料养分,甚至将影响植物生长的所有因素都以“肥”来推销,市场出现了所谓的“氧肥”、“光肥”、“磁肥”,可能还会出现“量子肥”等匪夷所思的肥料概念[27]。

2) 无限延伸肥料功能 为了追求肥料品种的差异化,这本是肥料创新的重要切入点,但在我国则称为“卖点”,然而,我国目前肥料的“卖点”大部以肥料功能的外延为其基本内容,如防病、杀虫、除草、抗旱、抗盐碱、抑制重金属等,反而把肥料最基本的功能——提供植物必需营养元素的功能淡化甚至忽略。

3) 对肥料的概念没有充分把握 肥料,这个极为通俗的名词,在过去很多权威性著作里都找不到其定义[28-30],但人们不会因为没有确切的定义而引起概念上的混乱。然而,在现代商品时代,一个没有疑义的概念变得极其复杂。实际上,目前肥料概念复杂的原因就是什么物质可以作为肥料进行商品的生产与交易,这里面就涉及到什么是肥料,什么不是肥料的问题[31]。由于肥料在农业生产中有着十分重要的作用,目前肥料的定义碎片化,包括政府部门在内的肥料管理部门也将许多不能称为肥料的物质作为肥料。这里涉及到植物营养学科中肥料的概念、肥料作为商品时肥料的概念、政府部门对肥料管理时肥料的概念等。分不清肥料在不同层次上的概念会严重影响肥料创新的方向。

4) 行业浮躁,踏实精神不足 我国肥料行业在目前竞争白热化的阶段,浮躁情绪充斥整个行业,“全国第一”、“营养专家”、“行业领导者”、“领航者”等宣传几乎无处不在。20 世纪 80 年代我国出现了一批假复合肥企业,将没有一点养分含量的炉渣作为复合肥,如今这样的情况几乎没有了,但假信息、假服务出现很多。如有上百辆印着“测土配方施肥”的宣传车,但几乎没有测过一个土样。一些打着“智能配肥、测土施肥”的配肥站根本就没有测土的设备。这种行业浮躁的行为严重影响着肥料产业的发展。

5) 媒体误导,缺乏科学依据 目前我国一些媒体看上了肥料这个不太规范的行业,只要有些厂家提出一些不同的“概念”,媒体就会长篇报道,并找来“专家”进行引导和论证,这“短板”、那“创新”,总是和我国一些新政策牵强附会联在一起,看上去“科学”味十足,实际上都是不着边际,这样的行业氛围,让一些真正从事肥料创新的企业也无所适从。

6) 热衷概念,缺乏深入研究 近年来,我国出现了一批大胆“否定”的所谓学者,不断提出一些“新理论”,大胆否定“矿质营养学说”,有些还著书立说。仔细研究后发现其连李比希的“矿质营养学说”都没理解。这些年我国出现了很多新型肥料,但是大多缺乏深入的机理研究,仅凭一些现象就认为是肥料的创新,很多将不是肥料主要功能的现象认为是新发现,任意夸大肥料可能具有的一些次要功能。这种现象如不能克服,只能将我国肥料的创新引向歧途。

7) 肥料标准过细,影响肥料创新 标准是从事同一行业生产所遵循的统一准则。而我国一些企业把制定标准作为企业实力的表现,受国外“一流企业做标准、二流企业做产品”的影响,好像只要制订了标准,就是肥料的一流企业,一些政府主管部门推波助澜,制订一些不该有的标准,一些企业甚至把达到某一标准就认为是国际领先水平。我国目前是“科学立法”,标准虽不是法律,但是将一些没有通过长期科学试验确认的东西确定为标准也是不符合科学立法精神的,同时也不利于肥料产业的创新发展。

4 结语我国肥料的施用进入了供应养分提高产量与合理施肥保护环境并存的时代。肥料产业已由卖方市场转为买方市场。农村劳动力转移、农业适度规模经营都需要简化施肥,免耕、覆盖、肥水一体化等新型节水、保护农田的新技术也需要新型肥料产品。肥料企业作为供给侧,必须摒除虚假概念炒作,踏踏实实地研制、开发适用于现代农业生产的产品。

| [1] |

尤·李比希著(刘更另译). 化学在农业和生理学上的应用[M]. 北京:中国农业出版社, 1983.

Justus von Liebig (Translated by Liu G L). Application of chemistry in agriculture and physiology[M]. Beijing:China Agriculture Press, 1983. |

| [2] | Erisman J W, Sutton M A, Galloway J, Klimont Z, Winiwarter W. How a century of ammonia synthesis changed the world[J]. Nature Geoscience, 2008, 1: 636–639. DOI:10.1038/ngeo325 |

| [3] |

中华人民共和国农业部.

新中国农业60年统计资料

[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.

Ministry of Agriculture of People's Republic of China. Agricultural statistics data of 60 years in new China [M]. Beijing: China Agriculture Press, 2009. |

| [4] |

中华人民共和国统计局.

2015中国统计年鉴

[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.

Statistical Bureau of People's Republic of China. Statistical yearbook of China in 2015 [M]. Beijing: China Statistics Press, 2015. |

| [5] |

陈尚谨, 马复祥, 张毓钟, 等. 养猪积肥和猪粪尿肥料试验初步报告[J].

农业科技通讯, 1957(5): 248–250.

Chen S J, Ma F X, Zhang Y Z, et al. Preliminary report of pig raising and dung accumulation and related manure experiments[J]. Agricultural Science and Technology Bulletin, 1957(5): 248–250. |

| [6] |

王旭波. "围、追、堵、截":太湖水污染非点源化背景下的治理难点[J].

河海大学学报(哲学社会科学版), 2007, 9(2): 33–36.

Wang X B. "Enclosing, tracking, blocking, cutting":An analysis of the prevention and controlling of water pollution of Tai Lake in the context of non-point source pollution[J]. Journal of Hehai University (Philosophy and Social Sciences), 2007, 9(2): 33–36. |

| [7] |

杨健强. 滇池污染的治理和生态保护[J].

水利学报, 2001(5): 17–21.

Yang J Q. Measures for pollution remedy and ecological protection in Dianchi Lake[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2001(5): 17–21. |

| [8] |

农业部. "一控、两减、三基本"治理农村污染[EB/OL].http://www.chinanews.com/gn/2015/03-20/7146411.shtml, 2015-03-20.

Ministry of Agriculture of the People's Republic of China. "One control, two minus, three basic" governance rural pollution[EB/OL]. http://www.chinanews.com/gn/2015/03-20/7146411.shtml, 2015-03-20. |

| [9] |

李永恒. 我国氮肥工业历史回顾与发展趋势[J].

化肥工业, 2004, 31(1): 21–23.

Li Y H. History of domestic nitrogenous fertilizer industry in retrospect and development trend of China[J]. Journal of Chemical Fertilizer Industry, 2004, 31(1): 21–23. |

| [10] |

钟本和, 应建康, 郭孝东, 吴德桥. 料浆法磷铵创新技术及发展方向[J].

磷肥与复肥, 2007, 22(2): 7–9.

Zhong B H, Ying J K, Guo X D, Wu D Q. Creativity in AP technology from slurry concentration process and its development[J]. Phosphate and Compound Fertilizer, 2007, 22(2): 7–9. |

| [11] |

孟远夺, 杨帆, 姜义, 等. 我国化肥市场供需情况调查与分析[J].

磷肥与复肥, 2014, 29(3): 7–10.

Meng Y D, Yang F, Jiang Y, et al. Study on fertilizer supply and demand in China[J]. Phosphate and Compound Fertilizer, 2014, 29(3): 7–10. |

| [12] | Robert P C. Precision agriculture:A challenge for crop nutrition management[J]. Plant and Soil, 2002, 247: 143–149. DOI:10.1023/A:1021171514148 |

| [13] | Hagin J, Lowengart A. Fertigation for minimizing environmental pollution by fertilizers[J]. Fertilizer Research, 1996, 43: 5–7. DOI:10.1007/BF00747675 |

| [14] |

白由路. 国内外施肥机械的发展概况及需求分析[J].

中国土壤与肥料, 2016(3): 1–4.

Bai Y L. Analysis of the development and demands of fertilization machinery[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2016(3): 1–4. |

| [15] | Smil V. Enriching the earth:fritz haber, carl bosch, and the transformation of world food production [M]. Cambridge: The MIT Press, 2001. |

| [16] | Land L S. Chesapeake bay nutrient pollution:Contribution from the land application of sewage sludge in Virginia[J]. Marine Pollution Bulletin, 2012, 64: 2305–2308. DOI:10.1016/j.marpolbul.2012.07.003 |

| [17] | Paarlberg R. Food politics(Second edition) [M]. Oxford: Oxford University Press, 2013. |

| [18] |

郝吉明, 尹伟伦, 岑可法.

中国大气PM2.5污染防治策略与技术途径

[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

Hao J M, Yin W L, Cen K F. Controlling strategy and technology approaches of PM2.5 pollution in air of China [M]. Beijing: Science Press, 2016. |

| [19] |

陈元邦. 有机肥抗生素残留检测国标明年实施[J]. 中国农资, 2016-10-14.

Chen Y B. The national standard of antibiotics residue detection in manure will be used next year[J]. Agricultural Resources in China, 2016-10-14. |

| [20] |

中华人民共和国统计局.

2016中国统计摘要

[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016.

Statistical Bureau of People's Republic of China. Statistical abstracts of China in2016 [M]. Beijing: China Statistics Press, 2016. |

| [21] | World fertilizer consumption[DB/OL]. http://www.fertilizer.org/GlobalFertilizerTradeMap, 2016-01-20. |

| [22] |

马复祥, 郭毓德, 陈尚谨. 各种氮素肥料用作小麦种肥对小麦出苗的影响[J].

农业科学通讯, 1956(9): 529–530.

Ma F X, Guo Y D, Chen S J. Effect of nitrogen fertilizers used as seeding fertilizer of wheat on emergence of wheat[J]. Agricultural Science and Technology Bulletin, 1956(9): 529–530. |

| [23] | Kjell R, Waerstad, Guerry H, McClellan. Preparation and characterization of some long-chain ammonium polyphosphates[J]. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 1976, 24(2): 412–415. DOI:10.1021/jf60204a063 |

| [24] | Fernando C. Gómez-Merino, Libia I. Trejo-Téllez, Biostimulant activity of phosphite in horticulture[J]. Scientia Horticulturae, 2015, 196: 82–90. DOI:10.1016/j.scienta.2015.09.035 |

| [25] | Patrick du Jardin. Plant biostimulants:Definition, concept, main categories and regulation[J]. Scientia Horticulturae, 2015, 196: 1–12. DOI:10.1016/j.scienta.2015.10.044 |

| [26] | Traon D. A legal framework for plant biostimulants and agronomic fertilisers additives in the EU [M]. Brussels: Arcadia Zn ternational, 2014. |

| [27] |

坤哥. 新肥马甲, 穿来脱去[J]. 中国农资, 2015-7-24.

Kun G. Some so called "new fertilizers" are unbelievable[J]. Agricultural Resources in China, 2015-7-24. |

| [28] | Marschner H. Mineral nutrition of higher plants(Second edition) [M]. 1995. |

| [29] | Tisdale S L, Nelson W L, Beaton J D. Soil fertility and fertilizers [M]. Macmillan Publishing Company, 1993. |

| [30] |

中国农业科学院土壤肥料研究所.

中国肥料

[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1994.

Soil and Fertilizer Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences. Fertilizers in China [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1994. |

| [31] |

林葆. 对肥料含义、分类和应用中几个问题的认识[J].

中国土壤与肥料, 2008(3): 1–4.

Lin B. Understanding of some problems in the concept, category and usage of fertilizers[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2008(3): 1–4. |

2017, Vol. 23

2017, Vol. 23  doi:

doi: