2. 金正大生态工程股份有限公司,山东临沂 267000;

3. 养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室,山东临沂 267000;

4. 中国化工信息中心,北京 100029;

5. 青岛农业大学资源与环境学院,山东青岛 266109

2. Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd., Linyi, Shandong 276700, China;

3. State Key Laboratory of Efficient Development and Comprehensive Utilization of Nutrient Resources, Linyi, Shandong 276700, China;

4. China National Chemical Information Centre, Beijing 100029, China;

5. College of Resource and Environmental Sciences, Qingdao Agricultural University, Qingdao, Shandong 266109, China

水溶性肥料 (Water soluble fertilizer,WSF) 的概念有广义和狭义之分,广义的概念是指完全、迅速溶于水的大量元素单质水溶性肥料 (如尿素、氯化钾等),水溶性复合肥料 (磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸钾、磷酸二氢钾等),农业部行业标准规定的水溶性肥料 (大量元素水溶肥料NY1107-2010、中量元素水溶肥料NY2266-2012、微量元素水溶肥料NY1428-2010、氨基酸水溶肥料NY1429-2010、腐植酸水溶肥料NY1106-2010) 和一些水溶性液体 (复合) 微生物肥料等;狭义的概念仅指农业部行业标准规定的水溶性肥料产品和一些专门的水溶性液体 (复合) 微生物肥料等产品,其特征是配方针对性强,复合化程度高,具有生物或者非生物 (改土促根、抗逆促生、抑菌提质等) 特殊性功能的液体或固体水溶性肥料,属于专门应用于灌溉施肥 (滴灌、喷灌、微喷灌等) 和叶面施肥的高端产品,对原料选择和生产工艺等方面要求较高[1]。

最近十多年来,受水肥一体化技术大力普及、传统化肥产能过剩和市场对新型肥料需求旺盛等共同作用的影响,我国水溶性肥料产业发展快速。2015年农业部下发了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的指导性文件,进一步奠定了水溶性肥料在未来化肥产业发展中的地位,水溶性肥料产业的发展为推进精准施肥、调整化肥施用结构、改进施肥方式等减肥增效措施提供了重要的支持。

1.2 特点 1.2.1 水不溶物含量低水不溶物含量是水溶性肥料区别于普通的颗粒复混肥料和传统单质肥料的一个关键性指标,农业部行业标准规定水溶性肥料产品的水不溶物含量 < 5%或50 g/L,其检测方法是用孔径为50~70 μm的1号坩埚进行测定 [2]。随着水肥一体化的推广应用,尤其是滴灌施肥的推广,对水溶性肥料中的水不溶物要求更加严格,2013年工信部出台了水溶性肥料新标准,将固、液水溶性肥料的水不溶物比例由农业行业标准的5%下调到0.5%。滥用水溶性不达标产品会堵塞滴头而破坏滴灌、喷灌等微灌施肥设备[3],导致无法实现灌溉施肥的功能。

1.2.2 速溶性和高浓度固体水溶性肥料的溶解速率会影响施肥效率,为了提高施肥效率,防止滴灌灌水器发生堵塞,要求水溶性肥料溶解迅速。水溶性肥料的速溶性与产品原料和生产工艺有关。在速溶性方面,目前行业上普遍关注硫酸钾,其溶解性特点决定了在施用过程中不能与其他肥料混合[4],否则其溶解速率会迅速下降。水溶性肥料的高浓度特点主要是为了满足节水灌溉过程中每次很短的灌溉施肥时间内要提供足够的作物养分的需求。

1.2.3 复合化程度高,养分形态多样除传统的单质水溶性肥料以外,大多数水溶性肥料为高浓度复混肥料产品,其复合化主要表现为大量元素与中、微量元素复合,养分元素与腐植酸、氨基酸、海藻提取物、甲壳素等生物刺激素类物质复合,养分元素与改良土壤、活化养分等功能载体复合。水溶性肥料中养分形态会对水溶性和施用效果产生影响。近年来,水溶性较好的聚磷酸盐越来越多地用于水溶肥生产,其溶解性和吸收效果较好,对于钙、镁等中量元素也能避免形成沉淀[1]。由于不同作物对硝态氮、铵态氮的偏好不同,在进行作物专用肥配方设计时要充分考虑,因此市场上出现的尿素硝铵溶液也成为新的水溶性肥料产品或氮素原料。

1.2.4 功能多样化,针对性强通过水肥一体化的管道系统将水溶性肥料施用到作物根区,为作物根区的微生态调控、挖掘作物生物学潜力提供了条件。因此,采用向水溶性肥料中添加一些植物源、动物源、矿物源等功能性活性物质,可以实现提高作物抵抗逆境和吸收养分的能力,改良土壤微生态环境,使之适合作物生长且有利于养分的保持与供应。

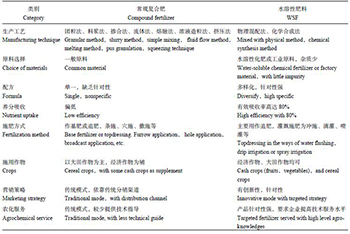

1.2.5 产品生产与施用技术一体化特征明显与常规复合肥相比,水溶性肥料在产品配方设计、生产工艺、原料选择、市场、营销策略与农化服务等方面均有差异 (表1)。

| 表1 常规复合肥与水溶性肥料的特点对比 Table 1 Comparison in the characters of compound fertilizers and water soluble fertilizers (WSF) |

|

水溶性肥料主要通过产品开发和施用技术两个方面促进作物对其养分的高效利用。在产品开发方面主要包括配方合理、养分形态配伍和功能拓展,在施用技术方面主要通过根层调控、水肥耦合、供需匹配等方式实现养分的高效利用。

2.1 水肥耦合保障了根层养分的实时性肥料中的养分必须溶于水才能被作物吸收利用。随着作物的生长,根系从土壤溶液中直接吸收养分[5],导致土壤溶液中养分浓度逐渐降低,要维持根层适宜的养分浓度以满足作物对养分的吸收利用,就要不断地补给根层养分,增加土壤活性养分供应强度。土壤中养分达到根表的途径有截获、扩散和质流三种方式。其中扩散是指由于养分离子的浓度梯度,导致养分由高浓度向低浓度扩散的过程,该过程运输距离短,主要集中在根系周围,如钾素主要是以扩散为主的方式被吸收。质流是指由于水势能差引起的养分向植物根系表面的迁移,决定于植物的蒸腾率和土壤溶液的养分浓度,氮、钙、镁、硫等的吸收主要靠养分的质流方式[6]。上述两个过程必须有水的参与才能完成,可见水分对于养分的运移、吸收至关重要。

很多作物 (如设施蔬菜等) 根系比较浅,养分吸收能力较弱,因而需要土壤提供相对较高的养分浓度和强度,即可以通过频繁的灌溉施肥措施来保证土壤的养分供应。以水溶性肥料为基础的水肥一体化技术可以针对不同作物水分和养分需求规律,结合测土施肥技术,制定全生育期的灌溉和施肥制度,及时通过“少量多次”灌溉施肥,达到水肥协调和供需匹配的目的。

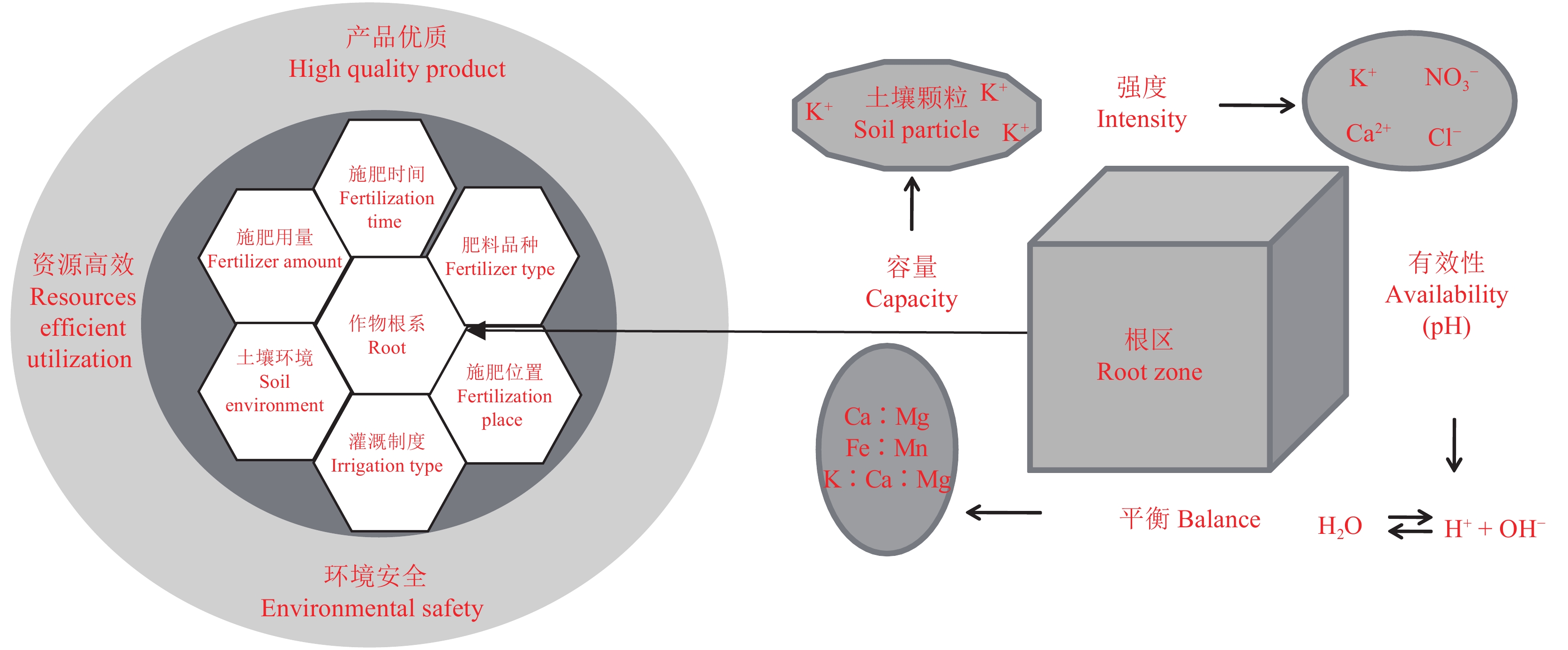

2.2 近根施肥提高养分的空间有效性实现水溶性肥料中的养分高效管理,不仅要管理来自于肥料、土壤和环境中的各种养分,还要考虑根层养分的迁移、转化、吸收和利用等物理、化学和生物化学循环过程及其影响因素。这些过程和因素直接影响根系对养分的溶解、运输、吸收,并最终影响养分的有效性和作物吸收、利用[6–7],同时,植物生长和养分吸收、利用又反馈影响养分、水分供应的有效性[8]。根层调控原理的“6R (Right source,Right rate,Right time,Right place,Right water,Right soil environment)”管理原则是对作物种植全过程中肥料、土壤、水和根系进行的综合调控,可保证合适的养分配比、施肥量、施肥时间、施肥位置、灌溉和土壤环境。根层土壤养分的有效性不仅决定于土壤养分供应强度、容量,还决定于土壤溶液中的离子平衡和土壤缓冲性 (图1)。根系与根层养分供应之间存在互馈机制[9],适宜的根层养分浓度能够促进根系的生长,而根系的健康生长又反过来促进养分空间和生物有效性的提高[9–10]。

水肥一体化很容易实现近根施肥,如根际养分启动液技术 (Starter solution technology,SST),即在作物关键生育时期向根际灌根或注射高浓度养分溶液,提高根际养分有效性。目前应用的滴灌施肥技术中,在作物苗期基本都会采用高浓度养分溶液或促根类配方产品,提高养分空间有效性和生物有效性[11]。

2.3 专门配方增加了养分供应配比的科学性大部分水溶性肥料含有作物生长所需的全部营养元素,其配方一般是根据作物生长的营养需求特点并结合土壤供肥情况来设计,以满足作物对养分的均衡需求。另外,在有条件的情况下可根据作物不同长势,结合配肥站等农化服务建设,对肥料配方做出实时调整,有利于养分资源的高效利用。

一般地,水溶性肥料的配方选择符合追肥推荐的原则[1]:

1) 提供能适应特定作物营养要求的养分形态、比例、含量和特殊的养分需求;

2) 充分考虑施用地区的有机肥水平、土壤养分水平和施肥时期的要求;

3) 选定的配方应与同时推荐的施肥技术 (施肥量、施肥时期和施肥条件等) 相适应;

4) 考虑该作物生长环境条件下可能存在的中微量元素缺乏问题。

2.4 养分的形态配伍增加了产品有效性离子间的协同作用是指一种离子的存在可以促进另一种离子的吸收量增加,反之两种离子之间存在作物吸收的竞争关系就为拮抗作用。以铵态氮为氮源供应比以硝态氮为氮源供应的植物根际土壤的pH低,因此供应不同形态氮素的水溶性肥料会影响磷素和微量元素 (如铁、锰和锌) 的有效性[6]。

采用螯合态微量元素肥料可以减少其在石灰性土壤中的固定[12],而水溶性肥料中常用的螯合剂如有机酸会将被吸附在铁铝氧化物或者碳酸盐上的磷酸盐解吸下来为作物所利用,从而提高磷素的利用率。在一些高钾配方的水溶性肥料产品中需要考虑与Ca2+、Mg2+ 等阳离子之间可能产生的拮抗作用,诱导钙、镁等养分的缺乏[13]。

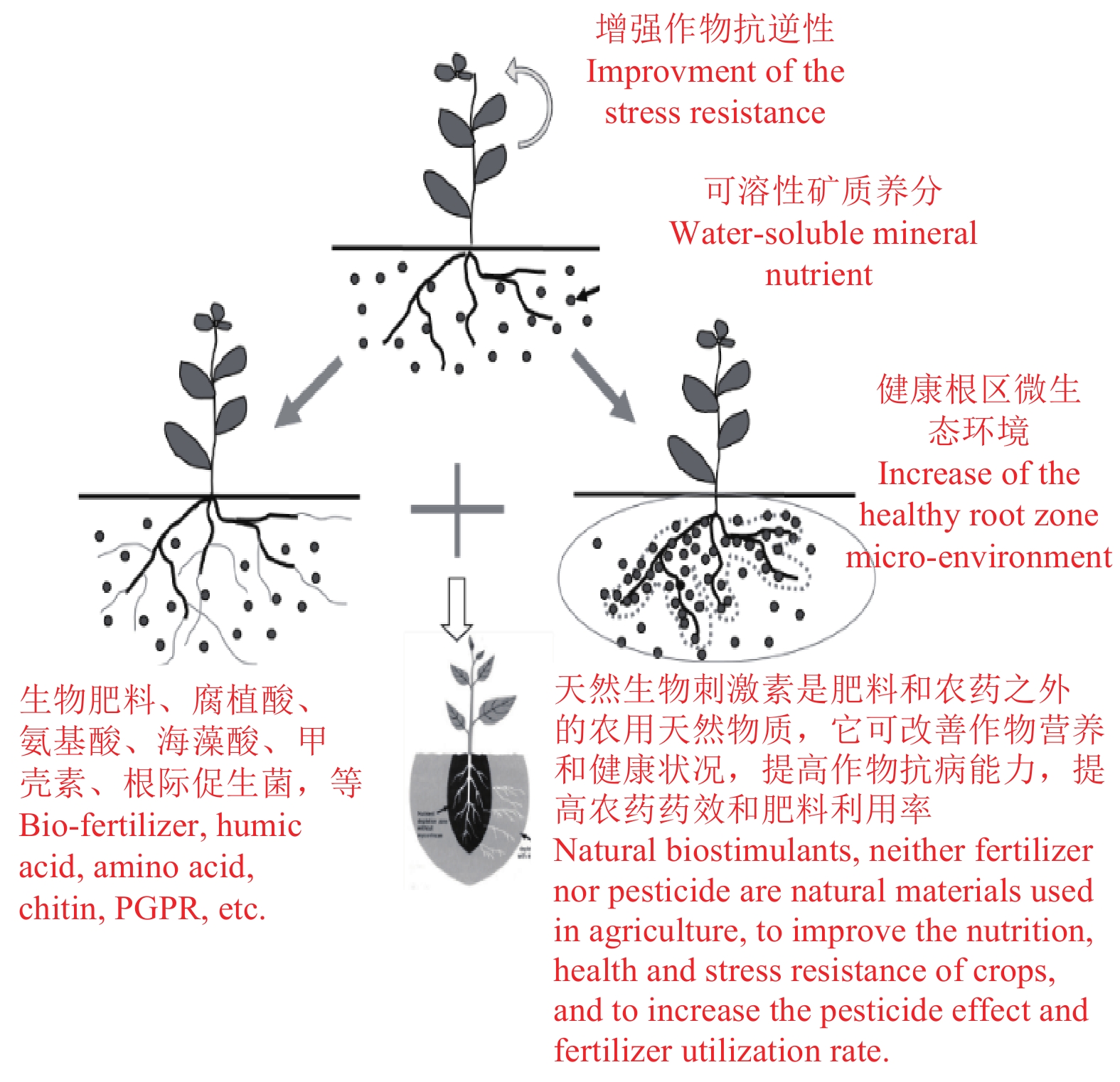

2.5 功能拓展提高了根系的养分保持与吸收性能功能型水溶性肥料是无机营养元素和生物活性物质或其他有益物质混配而成的,具有促进根系发育,优化根系结构;改善土壤物理、化学和生物性能;提高土壤水分与养分资源利用效率;提高作物抗盐、抗旱、抗寒等抗逆性;改善作物品质,提高作物产量等作用 (图2),可因添加的功能性物质不同而呈现出不同功能。

根系会通过分泌物影响土壤的物理和生物过程,发育良好的根系影响土壤物理结构以及微生物组成和养分有效性。氨基酸、根际促生菌 (PGPRs) 等功能性物质可以通过促进根系生长和生长激素分泌、改善土壤氮磷循环,提高氮磷养分利用效率[14]。

|

| 图1 根层养分调控的“6R”原则和土壤养分有效性的四个影响因素 Fig. 1 The “6R” principles for nutrient management and four key factors of affecting nutrient availability in rhizosphere |

|

| 图2 功能性水溶性肥料促根作用示意图 Fig. 2 The promoting effects on root system with functional WSF application |

我国水溶性肥料的历史可以追溯到20世纪60年代出现的叶面肥产品,当时生产上主要为水溶性单质肥料。到70年代末,随着国外一些叶面肥料产品在市场上的出现,一些小型企业开始仿制叶面肥料。到上个世纪80~90年代,产品由单一无机盐的简单混溶体系发展为养分、助剂等组分的复合体系。90年代以后,生产商开始将叶面肥与农药配施,产品具有刺激作物生长、改善养分吸收或防治病虫害等功能,市场需求加大,一些国外产品逐渐大量进入我国市场,作为叶面肥产品为主的水溶性肥料在发展与应用上取得了很大进展。但这期间灌溉施肥技术没有得到大力推广,因此没有出现以灌溉为主要目的的水溶性肥料产业。

进入2000年以后,农业部每年新登记的水溶性肥料产品开始增加,产品种类也逐渐丰富。在登记的产品中,近九成是含腐植酸水溶性肥料、微量元素水溶性肥料、含氨基酸水溶性肥料和大量元素水溶性肥料。2007年以后,国内一些知名的肥料企业开始有了初步的技术研究和产品开发团队,从事水溶性肥料生产和销售的肥料公司也迅速增加。

2009年农业部颁布了水溶性肥料登记标准,之后我国水溶性肥料产业开始进入快速发展时期。1990年我国叶面肥登记仅有含氨基酸叶面肥料、含腐植酸叶面肥料和微量元素叶面肥料三大类,到2009年登记产品类型已更改为大量元素水溶性肥料、微量元素水溶性肥料、中量元素水溶性肥料、含氨基酸水溶性肥料、含腐植酸水溶性肥料、含海藻酸水溶性肥料以及有机水溶性肥料等。随着水溶性肥料登记标准的完善,水溶性肥料的生产、经营日益规范,产品逐渐向复合化、多样化与差异化方向发展。越来越多的企业开始从事基础性营养配方研发,产品以物理混配的固体水溶性肥料为主,企业更多开始关注产品质量 (吸潮与结块等)、外观等问题,原料的选择也日趋规范化。传统大企业开始跻身于水溶性肥料行业,投资水溶性肥料的原料生产,增加原料供给。大部分企业技术研发开始走自主创新的道路,随着水肥一体化技术快速推进,我国水溶性肥料产业达到鼎盛时期。

3.2 产业发展现状我国水溶性肥料行业在最近5年迅速发展,截止到2017年,我国水溶性肥料企业登记数量超过3000家,特种肥料产品超过11000个,其中海外公司109家,产品集中度高,如Yara、ICL、SQM、HAIFA、COMPO等,国内的水溶性肥料产业早期处于大行业小龙头的发展阶段,生产企业众多,经营分散。最近几年随着金正大集团等一批企业在水溶性肥料的原料供应发展和产品生产的竞争优势逐渐显现,国产品牌水溶肥在市场的占有率也逐年提高,推动了我国水溶性肥料产业的发展。

目前国内的水溶性肥料企业主要有小型专业水溶性肥料企业、大化肥企业和国际知名水溶性肥料企业,三者各有利弊。小型专业水溶性肥料企业的功能性产品特色明显,农化服务的针对性强,有较高的毛利率,但规模小、销售渠道窄;大化肥企业拥有相对更高的原料优势和营销优势,覆盖面宽,市场份额增长快;国际知名水溶性肥料企业产品质量好,但成本高,渠道依赖性强,增长势头有限。

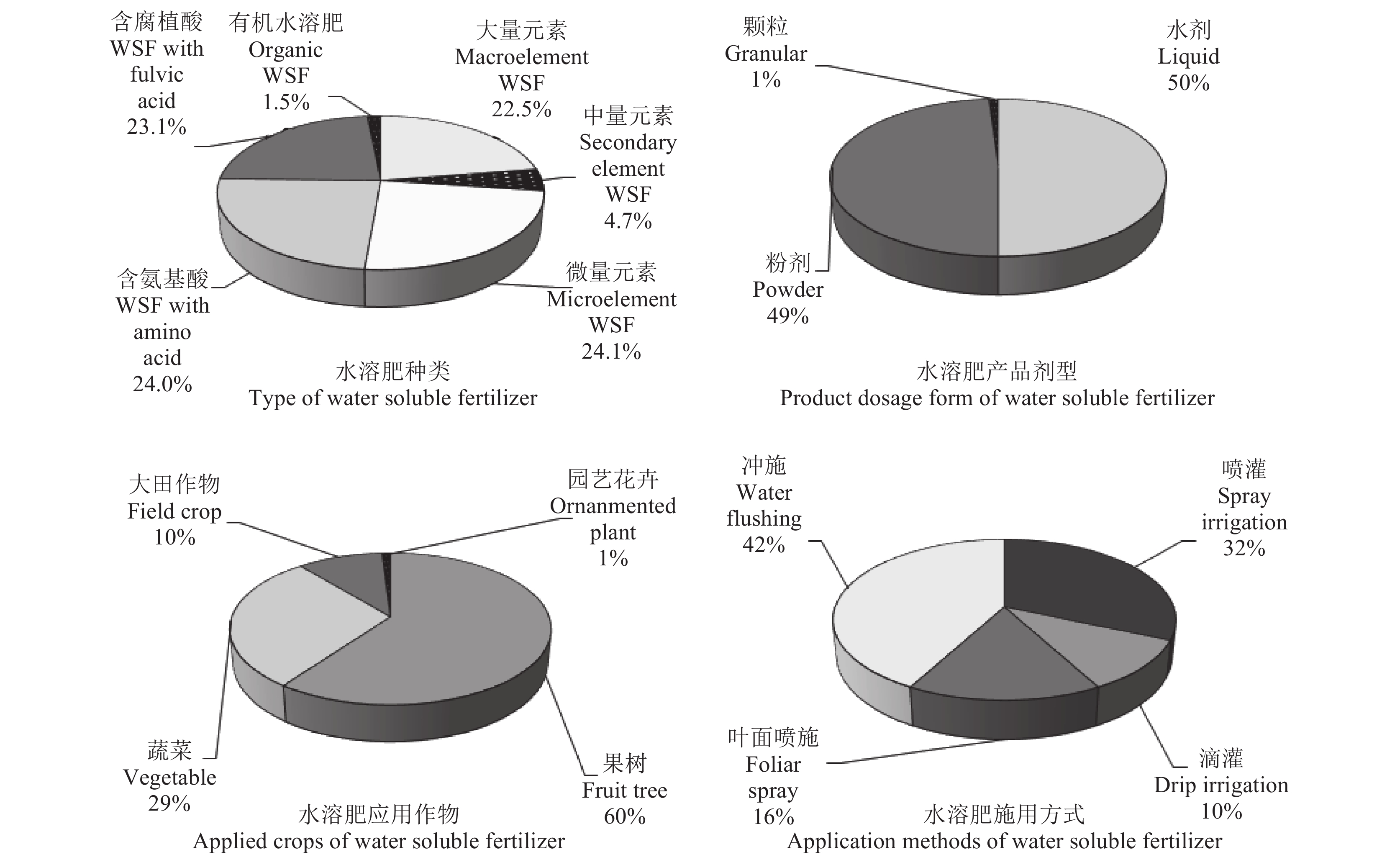

中国化工信息中心统计资料显示,2016年狭义的水溶性肥料产量为350万吨,同比增长10%,产品登记数量超过7500个,占肥料产品登记总数的74.3%。进口水溶性肥料产品登记数为278个,占水溶性产品登记总数的3.7%,表明国外进口的水溶性肥料产品登记数量相对国内产品依旧较少。据中国化肥信息中心统计数据显示,我国登记在册的水溶性肥料中,微量元素水溶性肥料、含氨基酸水溶性肥料、含腐植酸水溶性肥料和大量元素水溶性肥料占总登记数的90%以上,而中量元素水溶性肥料登记数仅占总数的4.7%,有机水溶性肥料也仅占1.5% (图3)。市场中的产品以粉剂和水剂为主,仅有1%为颗粒状肥料。

水溶性肥料生产过程主要分为物理混配型和化学合成型两种。目前我国水溶性肥料生产中多以物理混配工艺为主。该工艺简单,在保障原料的纯度和原料之间相互兼容的情况下,水溶性肥料产品中杂质或水不溶物少,养分含量稳定。但在混配过程中,由于原料形状、粒度、色泽等参差不齐,因此要严格控制其产品外观性状。在施用过程中,若灌溉水硬度较大,钙、镁含量较多时,可能会生成钙、镁沉淀。化学合成型水溶性肥料难点在于合成反应过程,两相、三相甚至更多相的循环溶液在低温冷却结晶过程中会出现共结晶现象,易形成较为复杂的复盐,导致产品氮、磷、钾养分含量出现波动,进而使得通过化学反应析出的产品配比与配方差异很大。目前我国研发单位也正在积极组织力量进行化学合成型水溶肥的研制,但这类产品并未表现出更好的农学效应。

设施蔬菜和果树水溶性肥料施用最多,占水溶性肥料总消费量的89%。冲施、喷灌和滴灌是水溶性肥料产品的主要施用方式,其中冲施对设备的依赖性低,主要选择应用中低端的水溶性肥料,应用对象包括大田作物和蔬菜作物等。高端水溶性肥料则通过喷灌、滴灌和叶面喷施等方式应用到高附加值的经济作物上。由此可见,经济因素和灌溉条件是影响水溶性肥料市场应用的重要因素。

目前我国功能型水溶性肥料的开发与生产仅限于生产基础较好的腐植酸、氨基酸和海藻酸类功能型水溶性肥料,对于其它改土、抗逆、促生和有机营养型的功能性物质开发较少。笔者在十三五项目的工作中已将筛选的一些功能性物质 (如抑菌类有机酸) 与水溶性肥料产品相结合。在功能型水溶性肥料产品的生产工艺方面,我国目前尚停留在矿质元素与杀虫剂、杀菌剂,助剂 (如防冻剂、防结块剂、乳化剂等),或功能性物质简单掺混或溶解混合,对助剂筛选与作用机理,合理混配及生产工艺技术的集成等方面的研究相对滞后。筛选和开发具有抗逆、促生、改土的功能性物质,并采用常规试验或分子生态学方面研究揭示其作用机理,通过优化与创新功能性物质与水溶性肥料的混配工艺,保证产品稳定,可用于滴灌系统,并进行产业化生产和规模化应用,对于维持土壤健康、促进作物高产,实现减肥增效意义重大。

|

| 图3 水溶性肥料行业产品的生产和施用现状 Fig. 3 Current situation of product and its utilization in WSF industry |

国内许多生产厂家过度关注肥料的包装与宣传,而在确定产品配方时,并没有根据作物的基肥施用特征、作物种类以及作物各生长时期的养分需求差异有针对性配置配方,从而导致产品施用时并不能达到预期的效果。

3.3.2 生产技术落后,研发基础薄弱一些水溶性肥料生产技术相对落后,生产设备极其简陋,在研发资金和技术人员的投入上严重不足,且技术研发与市场需求脱节。对改善生产工艺及技术、促进养分吸收、提高有效成分浓度、增加体系稳定性、提高不同原料的混配技术等的研究不够,缺乏对螯合剂、表面活性剂、新型化合物原料、功能性物质的开发研究与应用。

3.3.3 灌溉设备不完善,水肥一体化技术应用困难灌溉行业与肥料行业存在沟通障碍,肥料企业和灌溉企业在产品和设备的结合方面存在问题,导致盲目采用高端水溶性肥料产品,此外灌溉设施存在一些设计不合理、安装粗放、缺乏技术服务等问题,导致水溶肥应用效果下降。

3.3.4 缺乏水肥耦合效果和集成技术反馈的试验及示范国内水溶性肥料企业在新产品肥料的研发过程中,普遍缺乏水肥耦合和新产品技术集成的示范环节,而直接将产品推向市场,可能在施用环节上出现很多技术问题,没有达到产品设计的真正目的。

3.3.5 水溶性肥料市场混乱相比普通复合肥料,水溶性肥料的利润空间较大,造成目前市面上水溶性肥料产品良莠不齐,产品不符合规范的企业很多,市场上缺乏主导品牌,高档产品只能依赖进口。

3.3.6 价格居高不下,消费需求受限水溶性肥料的价格远高于普通复合肥料的价格,一方面是因为生产原料价格较贵,生产、包装和物流成本偏高;另一方面是水溶性肥料销售量较小,仍处于推广阶段,推广服务费用较高,这就限制了水溶性肥料行业的发展和推广,应用范围严重受限。

3.3.7 大量元素水溶性肥料的配方比较透明,价位也受到挑战大量元素水溶性肥料的生产配方透明,企业之间竞争激烈,大量元素水溶性肥料的价格呈逐渐下降趋势。在没有更好的营销策略和创新技术的条件下,企业之间只能通过大打价格战来促进产品销售、利润受损、产品滞销。

4 我国水溶性肥料产业发展趋势 4.1 大量元素水溶性肥料呈原料化发展我国大量元素固体水溶性肥料大多采用物理混配制备而成,目前其市场受到水溶性原料肥料价格高和规模化种植户要求节约成本的双重挑战。种植大户开始理性对待大量元素水溶性肥料,侧重于采购性价比高的产品或者直接采购水溶性肥料原料,按照特定比例混配施用。因此未来市场中以供应氮素为主的尿素、尿素硝铵溶液 (UAN)、硝酸铵钙和供应磷、钾为主的磷酸二氢钾、硝酸钾以及硝基肥料产品或将成为市场热点。

复合水溶性肥料趋于功能化发展。目前复合水溶性肥料除了本身提供大量、中微量元素之外,还在功能上进行扩展,譬如在改良盐碱土方面,可以考虑在肥料中添加pH较低的肥料,如磷酸脲,液体水溶性肥料中可以考虑酸性介质配方;如果土壤含有害菌类、虫类,在不影响肥料效果的前提下,可以考虑添加一些具有杀菌或杀虫效果的生物农药类活性物质。

4.2 液体水溶性肥料的发展液体肥料又称流体肥料,是含有一种或一种以上农作物所需要营养元素的液体产品。这些营养元素作为溶质溶解于水中成为溶液,或借助于悬浮剂的作用悬浮于水中成为悬浮液。液体肥料可分为液体氮肥和液体复混肥两种。目前国内已经发展的液体水溶性肥料,主要包括大量元素型、微量元素型、含氨基酸型、含腐植酸型、含海藻酸型、含糖醇型等。液体肥料中一般含有2种或3种氮、磷、钾等营养元素,还可以添加微量元素或除草剂、杀虫剂、植物激素、生物活性物质等物质。

相比固体水溶性肥料来讲,液体水溶性肥料主要有以下优点:生产过程中不需要蒸发、干燥和造粒等加工工序,生产成本低,投资少;生产和运输过程中无粉尘、无烟雾,减少了对环境造成的污染,噪声污染程度也会相应降低。但其也有一些局限性,如储存及运输成本较高,施肥时还需要配置专门的施用工具;液体肥料产品生产及储存过程中容易出现结晶、沉淀、分层、流动性差、胀气等问题,需要解决的技术难题多。

液体肥料是未来水溶性肥料发展的趋势之一,美国市场出售的全部化肥中,有40%以上是液体肥料,随着叶面施肥、滴灌施肥等施肥技术的发展,液体肥料的应用比重会越来越大。但当前我国液体水溶性肥料产品的发展较慢,受液体肥料储运和施肥设备等的限制,液体肥料产品通常以小包装的形式出现在市场。随着规模化农业生产的比例提高,大包装液体肥料所占的比例将逐渐提高。

4.3 功能型水溶性肥料的发展针对化肥过量供给和长年连作导致的土壤盐渍化、土壤酸化、土传病害严重、养分供给失衡、植物抗性降低等问题,功能型水溶性肥料的发展是今后市场发展的热点。一些功能性物质如生物刺激素类物质目前在市场上已经得到很好的认识和发展。

普遍应用于水溶性肥料的生物刺激素物质主要有腐植酸类、海藻提取物、氨基酸类似物、酚类化合物、甲壳素等抗逆促生型生物刺激素和保水、减少蒸腾、提高固氮、抗盐等复杂有机高分子助剂等。欧洲是生物刺激素等功能性产品最大的市场,2015年欧洲以生物刺激素等为主的功能性物质的使用面积达300万公顷。从2015年和2017年在意大利和美国举行的国际生物刺激剂大会上交流的大会报告来看,国外的研究已经不仅局限于田间的效果、评价,更多的是关于功能性物质的原料开发、提取、纯化以及生物作用机制等方面的研究,特别是深入到影响作物激素调控,抗逆基因的调控和表达等方面的研究越来越多。

4.4 药肥功能结合的一体化发展药肥是将农药和化肥合二为一的一种新产品,它是一种功能性肥料,既可以为农作物提供营养,又可以抑制农作物病虫害或调节作物生长发育,农药和化肥的“合二为一”是农资行业未来发展的必然趋势。受登记标准和市场因素等限制,我国药肥一体化起步较晚,处于发展初期。对药肥行业来说,应该把肥料和农药有机结合起来,除了加强技术创新,加强市场研究,找到合适的销路之外,政府应出台相关登记标准和政策,相关部门也要做好推广应用工作,为药肥市场积极创造有利条件。

4.5 套餐施肥模式的发展基于水溶性肥料的产品配方是专门设计的,因此其配方特点也反映了作物基肥的施用影响、不同作物水分和养分需求规律等差异化。在肥料的施用过程必须围绕根区水肥供应,实现满足作物生长的水肥同步供应,结合灌溉施肥设备和技术特点,研究和集成不同区域和作物生产条件下的高效水肥协同供应模式;水溶性肥料企业要开发相关配套的产品,结合个性化的农化服务,开展套餐化施肥模式和对应的农化服务模式研究,推动“基肥+追肥+叶面施肥”的多元化应用,以满足现代农业对水溶性肥料的极大需求。

作物解决方案近几年在农资市场引起广泛关注,它是以作物为对象,从整地、选种、播种开始到作物生长管理、收获、储存,乃至产品链等,全程统筹采用综合土肥水药管理技术,预防和减少对农作物产生的危害。其中具体包括植保解决方案、作物营养解决方案、土地改良解决方案、农业机械解决方案、综合应用解决方案等。植物营养解决方案的推行是农化行业的趋势和未来,目前作物营养解决方案理念已经越来越被企业所接受,但是如何真正地将作物营养解决方案从理念变成实践,需要克服的困难和面临的挑战重重,农化企业在发展的过程中任重而道远。这种把着眼点聚焦于作物和种植者而不是经销商和零售商的商业思维模式是大势所趋,我国未来农业产业的大时代也许就由此开启。

5 展望我国水溶性肥料产业经历了过去十年的快速发展阶段,除了叶面施肥产品丰富以外,最为引人注目的是水肥一体化技术的推广与应用。开展产学研合作,加快水溶性肥料的生产技术革新、试验示范和农化服务,努力降低成本,提升产品品质,提高产品性价比。完善相关产品标准,加强行业诚信体系建设,并创新技术营销和服务模式,推进水溶性肥料的科学应用和市场开拓,保证水溶性肥料产业健康发展。

| [1] |

陈清, 陈宏坤. 水溶性肥料生产与施用[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016.

Chen Q, Chen H K. Production and application of water soluble fertilizer [M]. Beijing: China Agriculture Press, 2016. |

| [2] |

NY/T 1115-2006. 水溶肥料水不溶物含量的测定[S].

NY/T 1115-2006. Water-soluble fertilizers–Determination of water insoluble matter content[S]. |

| [3] |

涂攀峰, 邓兰生, 龚林, 等. 水溶肥中水不溶物含量对滴灌施肥系统过滤器堵塞的影响[J].

磷肥与复肥, 2012, 27(1): 72–73.

Tu P F, Deng L S, Gong L, et al. Effects of water-insoluble substance content in water-soluble fertilizers on the filter clogging in fertigation system[J]. Phosphate and Compound Fertilizer, 2012, 27(1): 72–73. |

| [4] |

闫湘, 金继运, 何萍, 等. 提高肥料利用率技术研究进展[J].

中国农业科学, 2008, 41(2): 450–459.

Yan X, Jin J Y, He P, et al. Recent advances in technology of increasing fertilizer use efficiency[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2008, 41(2): 450–459. |

| [5] | McCully M. The rhizosphere: the key functional unit in plant /soil /microbial interactions in the field. Implications for the understanding of allelopathic effects [C]. Wagga Wagga, NSW, Australia: Proceedings of the 4th World Congress on Allelopathy, 2005. 21–26. |

| [6] | Marschner H. Mineral nutrition of higher plants[M]. London: Academic Press, 2011. |

| [7] | Hinsinger. Rhizosphere: Nutrient movement and availability[J]. Encyclopedia of Plant and Crop Science, 2004, (1): 1094–1097. |

| [8] | Fageria N K, Stone L F. Physical, chemical, and biological changes in the rhizosphere and nutrient availability[J]. Journal of Plant Nutrition, 2006, 29(7): 1327–1356. |

| [9] | Shen J, Yuan L, Zhang J, et al. Phosphorus dynamics: from soil to plant[J]. Plant Physiology, 2011, 156(3): 997–1005. |

| [10] | Chan K, Van Zwieten L, Meszaros I, et al. Using poultry litter biochars as soil amendments[J]. Soil Research, 2008, 46(5): 437–444. |

| [11] |

宰松梅. 水肥一体化灌溉模式下土壤水分养分运移规律研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学博士学位论文, 2010.

Zai S M. Soil water and nutrient transport under the integration of irrigation and fertilization[D]. Yangling: PhD Dissertation of Northwest Agricultural and Forest University, 2010. |

| [12] |

武雪萍, 刘国顺, 朱凯, 等. 施用有机酸对烟草生理特性及烟叶化学成分的影响[J].

中国烟草学报, 2003, 9(2): 23–27.

Wu X P, Liu G S, Zhu K, et al. Effect of applying organic acids on tobacco physiology and the leaf chemical components[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2003, 9(2): 23–27. |

| [13] |

闫波, 周婷, 王辉民, 等. 日光温室栽培番茄镁缺乏与土壤阳离子平衡的关系[J].

中国农业科学, 2016, 49(18): 3588–3596.

Yan B, Zhou T, Wang H M, et al. The relationships between magnesium deficiency of tomato and cation balances in solar greenhouse Soil[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(18): 3588–3596. |

| [14] | Gholami A, Shahsavani S, Nezarat S. The effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on germination, seedling growth and yield of maize[J]. Proceedings of World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, 49: 19–24. |

2017, Vol. 23

2017, Vol. 23  doi:

doi: