2. 农业部西北植物营养与农业环境重点实验室,陕西杨凌 712100;

3. 西北农林科技大学园艺学院,陕西杨凌 712100

2. Key Laboratory of Plant Nutrition and Agricultural Environment of Northwest of Ministry of Agriculture, China;

3. College of Horticulture, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, Shaanxi 712100, China

陕西作为中国苹果生产大省,自 2011 年以来,苹果栽培面积和产量分别达 623 千公顷和 902 万吨,占世界栽种面积的 14.1%,占全国栽种面积的 1/3,占全国总产量的 11% [ 1] 。渭北旱塬是陕西苹果主产区,由于其独特的自然及气候条件,被列为苹果优生区,然而,该区属于典型的雨养农业区,无灌溉条件,降雨时空分布不均,且与果树水分需求规律不匹配,再加上部分果园以清耕为主的水分管理模式,导致土壤肥效难以发挥,果实产量下降、品质变劣 [ 2] 。除水资源不足外,土壤贫瘠、土壤供肥保肥能力差也是限制该区苹果单产与品质的另一主要因素。施肥能提高果实产量,但长期施用化肥,特别是在过量投入氮肥、有机肥投入不足以及肥料施用时间、基追比例不科学等情况下,易导致果园养分不平衡,肥料利用率低且环境污染严重,果树枝叶徒长,大小年频发 [ 3– 4] 。因此,通过耕作措施协调土壤水分与养分的供应是果园获得高产优质的突破口。

合理施肥或有效的保墒措施均能促进果树对养分的吸收,是果树管理和获得高产优质的重要措施。大量研究表明有机无机配施能促进果树对氮磷钾养分的吸收、改善果实品质、提高果实产量 [ 5– 7] 。但有机肥的养分含量低、肥效平缓,其施用量远大于化肥 [ 8] ,因此,在有机肥与化肥的配施技术中,有机肥用量、化肥基追比例及时间直接影响着有机肥养分调控作用的发挥。果园覆盖(生草覆盖与地膜覆盖)作为主要的旱地果园保墒措施,不仅能蓄水保墒,还能增加土壤养分,提高果实单果重,增加硬度、可溶性固形物以及糖含量,降低果实酸含量 [ 9] 。然而,李会科等 [ 10] 对渭北果园生草的研究表明,果园生草与果树存在水分竞争,在干旱季竞争更为强烈,欠水年尤为突出,进而会影响果树生长与果实品质。目前解决这一矛盾的方法包括选择生物量和耗水量相对小的草种,避开果树关键需水期进行播种,还采用树行间生草覆盖配合树盘地膜覆盖的二元模式 [ 11] 。相对于单一生草覆盖,二元覆盖能显著增加土壤水分含量 [ 12– 13] ,但其对果树养分均衡吸收、改善品质、提高产量的效果尚未见报道。基于此,本研究在陕西渭北旱塬苹果优生区进行大田试验,为这一耕作模式的推广提供理论依据。

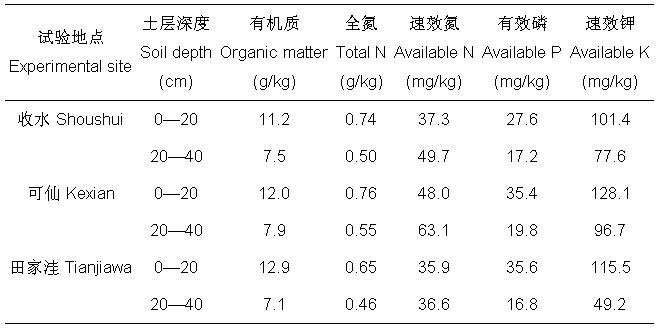

1 材料与方法 1.1 试验地概况试验于 2012 年 10 月至 2014 年 10 月在陕西省白水县田家洼村、收水村、可仙村进行。试验地处陕西省渭北旱塬,109°16′~109°45′N,35°4′~35°27′E,年均降雨量 570 mm,且集中在 7~9 月,冬春易干旱少雨,年均气温 11.4℃,无霜期 207 d 左右。供试果园面积共 9 亩,果园地势平坦,无灌溉条件,果园土壤为黄绵土,供试地块试验布置前土壤肥力状况见 表 1。

| 表1 试验地土壤基础肥力 Table 1 Fundamental fertility of experimental soil |

|

选取长势基本一致无病虫害苹果树,品种为长富二号( Malus pumila Mil),富士系列,基砧为 M26,收水果园果树为 9 a 树龄,可仙、田家洼为 12 a 树龄,株行距 3 m × 4 m,树形均为自由纺锤形。生草草种为小油菜,品种为陕油 0913(杂交种)。

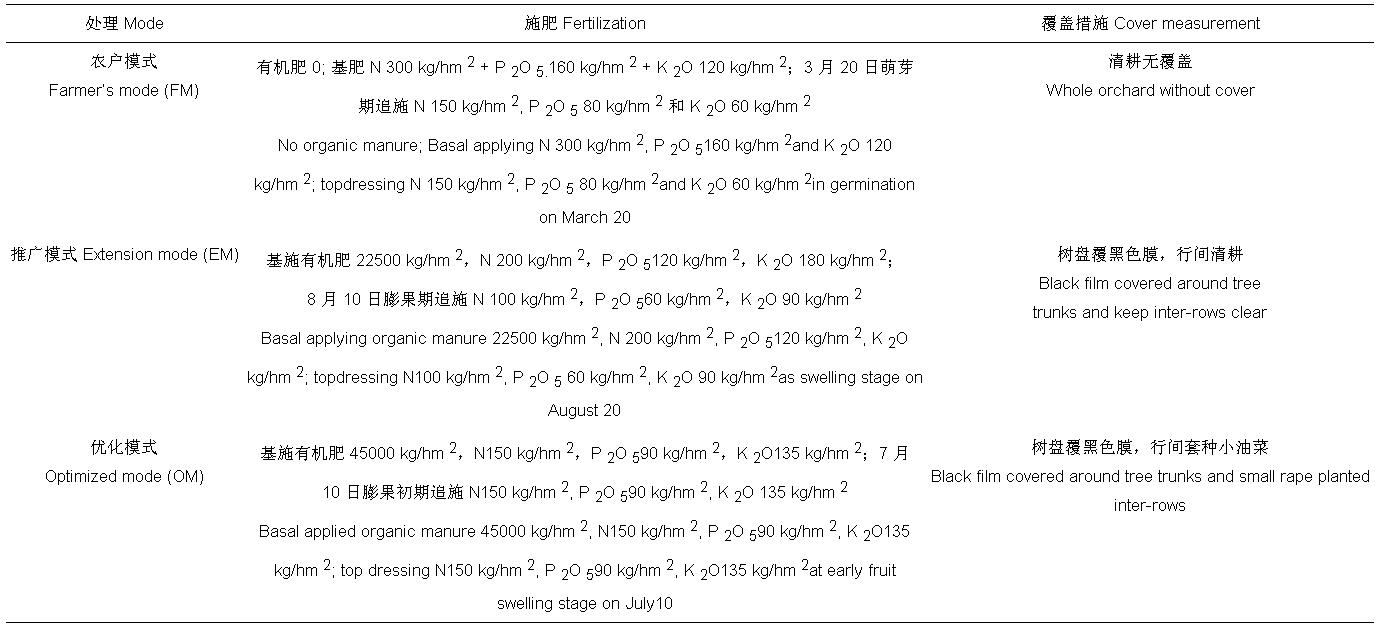

1.3 试验设计与实施试验于 2012 年果实采收后布置。共设置 3 个处理,处理 1 是当地农户施肥即农户模式, 处理 2 是推荐施肥量 + 树盘覆黑色膜即现有模式,处理 3 是优化施肥量 + 树盘覆黑色膜行间套种小油菜即优化模式。20 株果树为一个处理的小区,重复 3 次,即每个处理 60 棵树。三个试验点施肥方案一致。施用无机肥种类为尿素(N 46%)、磷酸二铵(P 2O 5 18%,N 46%)和硫酸钾(K 2O 50%),有机肥为猪粪(有机质 32.50 g/kg,N 0.601%,P 2O 5 0.402%,K 2O 0.441%)。施肥方式均为条状沟施。具体施肥方案见 表 2。果园剪枝、疏花疏果、病害防治等措施同当地果园。休眠期树盘覆黑色膜,幼果期行间种植小油菜,成熟期翻压于果园。

| 表2 苹果园不同施肥与覆盖措施试验方案 Table 2 Details in soil surface mulching and fertilizer managements of the field experiment in apple orchard |

|

分别于幼果期 (6 月)、膨果期 (8 月) 及成熟期 (10 月) 每个小区选取长势中庸果树 3~5 棵,采集树冠外围新稍东、西、南、北四个方向的叶片 7~9 片,每棵树采集样品不少于 40 片,同一处理的重复混合样不少于 160 片。用去离子水冲洗干净,放在 105℃ 烘箱中杀青 30 min,于 70℃ 烘干,粉碎后过 60 目筛,混合保存备用。采用浓 H 2SO 4-H 2O 2 消煮法测定叶片全量养分,全 N、P 采用全自动间断化学分析仪(Cleverchem 200)测定,全 K 用火焰光度计测定 [ 14] 。

1.4.2 成熟期果实产量、品质及养分的测定果实成熟期按处理分别对每株果树进行采摘、分级和称重,并统计单株果数、单株产量、单果重和商品果的比率。

果实成熟期采收果子,每个小区随机选取果树 3~5 棵,从东南西北 4 个方向各采 3 个果子,重复混合样不少于 40 个果子,带回实验室,一部分用于果实养分含量的测定, 另一部分储于保鲜柜中供品质分析。养分含量测定时,先将果实样品切片,干至恒重, 计算含水量,然后将烘干后的果实样品粉碎过 0.25 mm 筛。果实全氮、磷、钾的测定方法同叶片。PAL-1 糖量计测定可溶性固形物含量;滴定法测定可滴定酸含量;蒽酮比色法测定可溶性糖含量(GB/T 2003);2, 6-二氯靛酚滴定法测定 Vc 含量 [ 15] 。

1.5 数据分析及计算采用 Excel 2007 和 DPS7.05 软件对试验数据进行统计分析, 用 LSD 法进行多重比较,检验差异显著性。考虑到果树生长发育存在大小年现象,本论文所有分析数据采用 2013 年和 2014 年两年测得数据的平均值。

果实养分吸收量(kg/hm 2) = 果实产量(kg/hm 2) × 果实中养分含量(g/kg)/1000

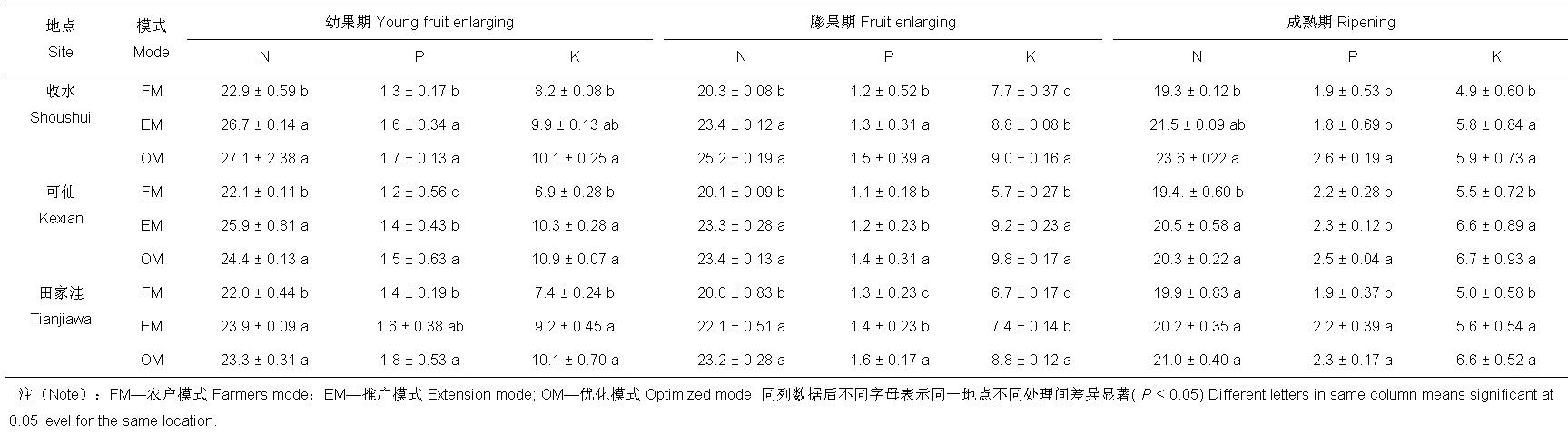

2 结果与分析 2.1 施肥与覆盖措施对苹果养分吸收的影响 2.1.1 叶片全氮含量由 表 3 可以看出,随着果树生育期的推移,三块试验地叶片全氮均呈现下降趋势,表现为幼果期>膨果期>成熟期。与幼果期相比,膨果期收水、可仙、田家洼试验点叶片氮含量以优化模式降低幅度最小,分别降低 7.3%、2.7% 和 5.5%,与膨果期相比,成熟期三个试验地叶片氮含量以优化模式下降幅度最大,分别下降 6.2%、12.5% 和 10.4%。幼果期,优化模式和现有模式的叶片氮含量均显著高于农户模式,较农户模式分别增加 11.8%、12.4%。膨果期,优化模式与现有模式的叶片氮含量也显著高于农户模式,较农户模式平均增加 18.9%、13.8%,但两者未达到显著差异水平。成熟期,三块试验点未表现出一致规律,在收水试验点,优化模式和现有模式叶片氮含量较农户模式分别增加 22.2%、9.7%,在可仙试验点现有模式和优化模式分别较农户模式增加 5.3%、4.4%,但优化模式与现有模式无显著差异。

| 表3 不同生育期苹果叶片全氮、全磷、全钾含量(g/kg) Table 3 N、P K contents in leaves of Fuji apple during different development stages |

|

收水、可仙、田家洼叶片磷含量从幼果期到成熟期均呈现先降低后增加的趋势( 表 3)。与幼果期相比,膨果期叶片磷含量以优化模式下降幅度最大,收水、可仙、田家洼分别下降 24.5%、12.1% 和 13.5%,成熟期叶片磷含量有所增高,优化模式增高幅度最大,较膨果期分别增加 50.9%、45.8% 和 31.5%。在幼果期可仙试验点各个处理间达到显著差异水平,优化模式较农户模式、现有模式分别增加 25.0%、7.1%。在膨果期,可仙、田家洼优化模式显著高于农户模式和现有模式,较现有模式、农户模式平均增加 15.4%、25.1%。在成熟期,三个试验点变化规律较为一致,均为优化模式显著高于现有模式与农户模式,较现有模式模式、农户模式平均增加 14%、15.1%。

2.1.3 叶片全钾含量与氮素的动态变化一致,收水、可仙、田家洼均表现为幼果期>膨果期>成熟期 ( 表 3)。与幼果期相比,膨果期三个试验点均以优化模式下降低幅度最小,分别为 10.9%、10.1% 和 12.9%,与膨果期相比,成熟期三块试验地叶片钾含量以优化模式下降幅度最大,分别降低 34.4%、31.6% 和 25.0%。在幼果期,可仙、田家洼试验点现有模式和优化模式与农户模式均达到显著差异,分别较农户模式平均增加 36.7%、47.3%。在膨果期,田家洼、收水优化模式下叶片钾含量显著高于农户模式与现有模式,较农户模式、现有模式平均增加 29.7%、15.6%。在成熟期,三个试验点规律基本一致,现有模式和优化模式较农户模式平均增加 5.8%、23.9%,但现有模式与优化模式间无显著差异。

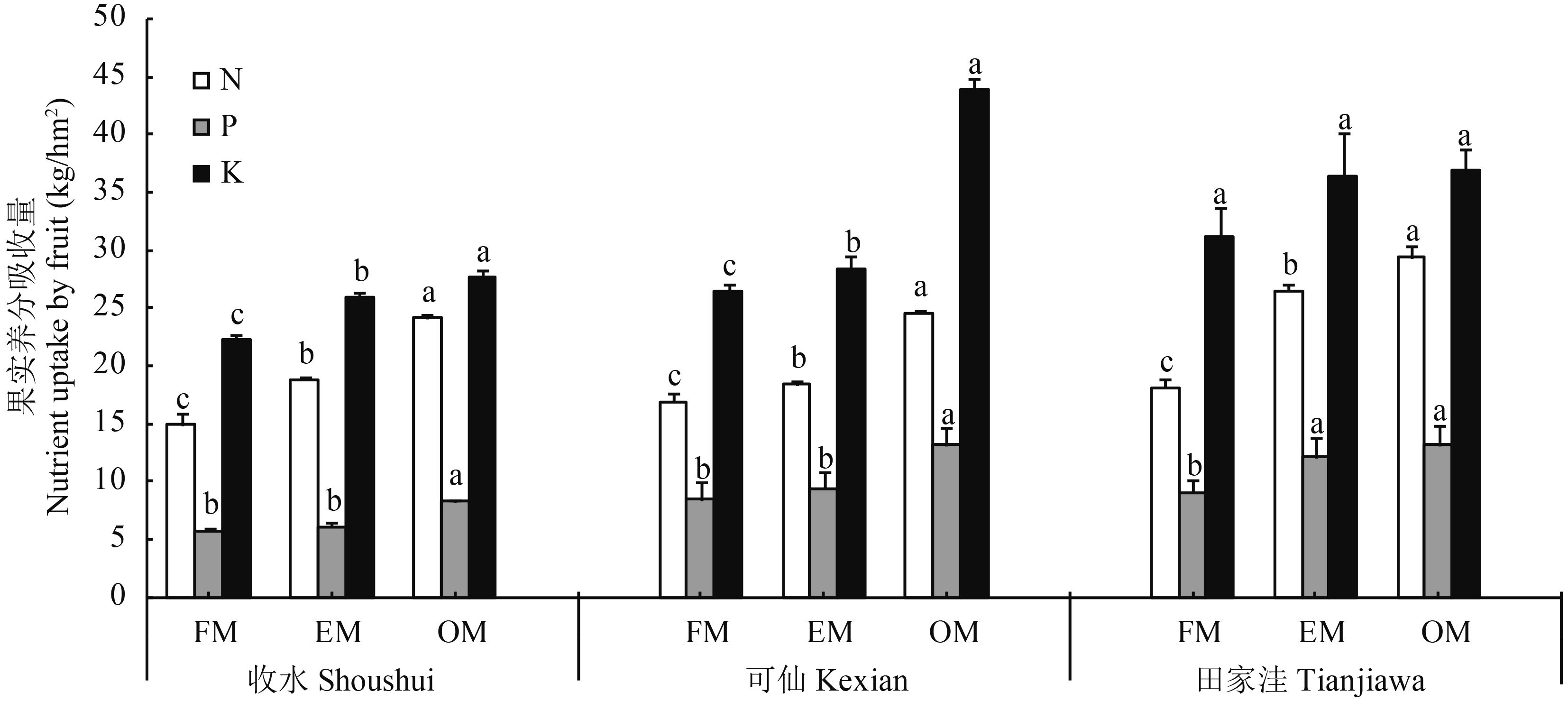

2.1.4 果实养分吸收量如 图 1 所示,不同施肥与覆盖措施对果实养分吸收量的影响差异显著。收水果园,与农户模式相比,优化模式果实 N、P、K 养分吸收量分别增加 61.7%、43.1% 和 22.1%,与现有模式相比,分别增加 28.2%、36.1% 和 6.6%,各个处理间养分吸收量均达到显著差异水平。可仙果园与收水果园变化趋势相似,优化模式养分吸收量显著高于农户模式与现有模式,较农户模式果实 N、P、K 养分吸收量分别增加 45.5%、55.3% 和 65.9%,较现有模式增加 43.6%、50.3% 和 54.2%。田家洼果园 N、P、K 养分吸收量优化模式较农户模式增加 62.4%、45.1% 和 29.5%,较现有模式增加 18.6%、9.1% 和 18.7%,除 K 养分吸收量外,N、P 养分吸收量优化模式与农户模式达到显著差异水平。

|

| 图1 不同施肥与覆盖措施对果实养分吸收量的影响 Fig. 1 Effect of different fertilizer and mulching management on N, P and K nutrient uptake by apple |

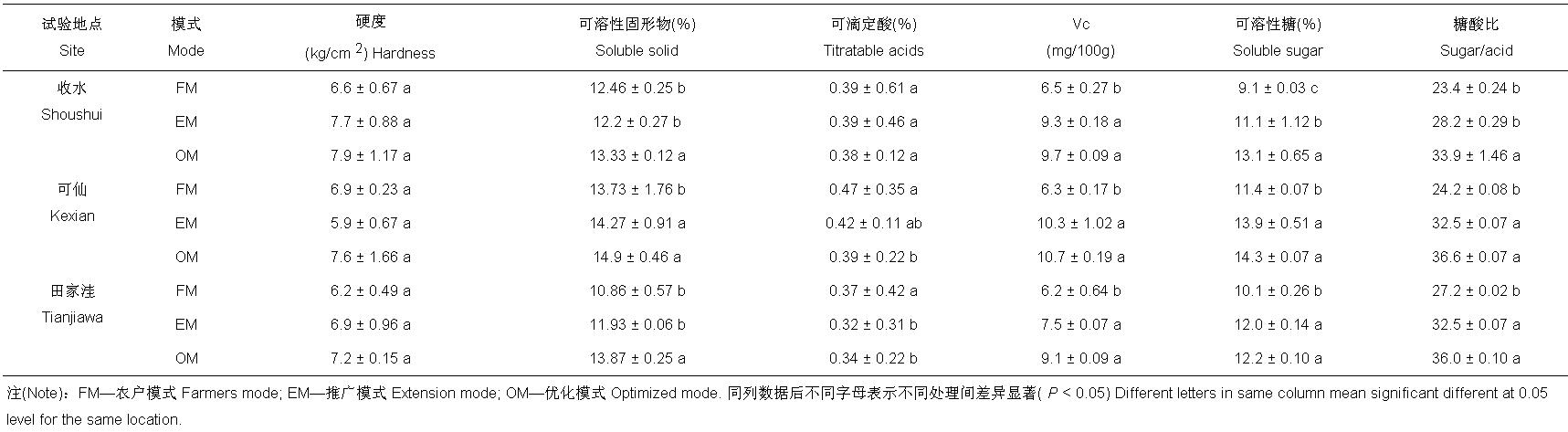

果实内在品质通常包括果实硬度、可溶性固形物、可滴定酸、Vc、可溶性糖及糖酸比 [ 23] 。不同水肥管理对果实品质的影响见 表 4。水果中的可溶性固形物大多是碳水化合物,主要由糖构成,可溶性固形物与可溶性糖有显著相关性。参照国家标准 GB10651-89 关于优等鲜果的规定,富士系列可溶性固形物含量不低于 13%,从 表 4 可以看出,果实可溶性固形物含量除可仙含量较高外,其他两个试验点均未达到国家标准,但均以优化模式显著高于农户模式,收水、可仙、田家洼优化模式较农户模式平均增加 13.4%。果实硬度是影响果实口感、果品贮藏、运输及加工的重要指标。参照国家标准,富士系列硬度标准值 6.7~8.4 kg/cm 2,从 表 4 可以看出,三种模式均能达到国家标准且均以优化模式的硬度值最高,但处理间无显著差异, 说明气候等自然条件是影响果实硬度的第一要素。

| 表4 不同管理措施下果实的内在品质 Table 4 Fruit quality under different management mode |

|

苹果 Vc 含量是反映果实品质高低的一项重要指标。如 表 4 所示,三个试验点苹果 VC 含量优化模式和现有模式显著高于农户模式,分别平均增加 55.2%、42.6%,现有模式与优化模式差异性不显著。可滴定酸、可溶性糖、糖酸比是评价果实风味、口感的主要指标,国家标准 GB10651-89 中优等鲜果酸含量的标准值为 0.45%~0.64%。由 表 4 可以看出,现有管理模式和优化模式均降低了果实酸含量,田家洼、可仙试验点优化模式较农户模式平均显著降低了 16.7%,收水果园未达显著水平。可溶性糖含量均呈现增加趋势,三个果园优化模式较农户模式糖含量平均显著增加 30.1%,但与现有模式差异不显著。糖酸比均是优化模式 > 现有模式 > 农户模式,优化模式与农户模式之间达到显著差异水平。参照国家标准 GB10651-89 优等鲜苹果的规定,富士系列糖酸比标准值 18.0~21.4,可看出,三种模式下糖酸比均达到标准,三个试验点优化模式较农户模式平均增加 42.8%,表明合理的管理模式对果实糖酸比影响显著。

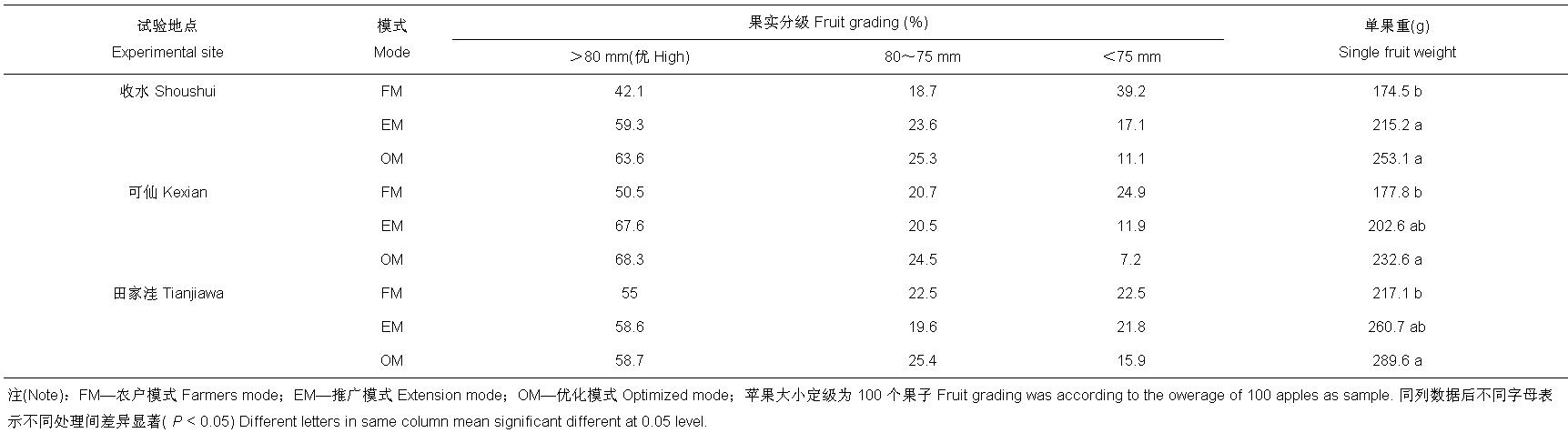

2.3 施肥与覆盖对果实外在品质及单株产量的影响 2.3.1 果实外在品质果实的外观品质(果径、果实等级、单果重等)是影响市场价格的重要因素,受到人们的普遍重视。不同管理措施下果实分级情况如 表 5 所示,与农户模式、现有模式相比,收水果园优化模式商品果(果径 > 75 mm)的比例提高了 35.8%、29.5%,可仙果园提高 18.4%、19.5%,田家洼果园提高了 12.4%、7.2%。三个试验点优果率(果径 > 80 mm)优化模式较现有模式与农户模式平均提高了 3.2%、25.6%。单果重直接影响着果实产量的高低,三个试验点现有模式与优化模式较农户模式有显著增加果实单果重的趋势,但二者无显著差异。田家洼试验点果实单重(289.6~17.1 g)明显高于收水果园(253.1~174.5 g)和可仙果园(177.8~232.6 g),这可能与不同试验点水热条件和果园管理、土壤肥力水平及树龄等差异有关。

| 表5 不同施肥与覆盖措施下果实大小分级 Table 5 Effect of different fertilizer and mulching management on fruit grading |

|

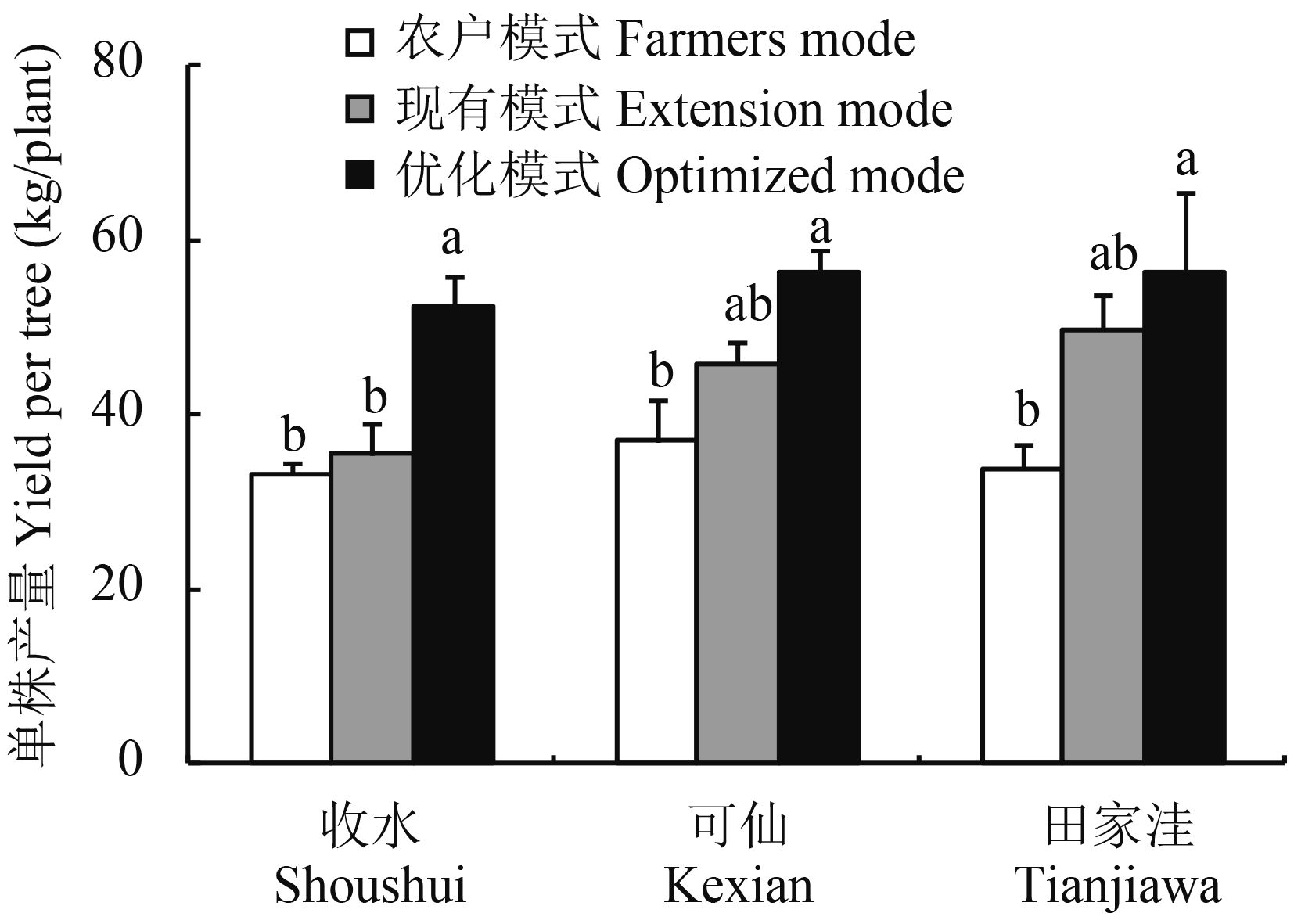

如 图 2 所示,果实单株产量三块试验地均是优化模式 > 现有模式 > 农户模式,不同试验点水热状况、土壤肥力、果园管理水平不同,增产效果有所差异。收水果园优化模式较农户模式、现有模式分别增产 57.8%、47.7%,显著高于农户模式与现有模式。可仙果园优化模式较现有模式与农户模式分别增产 52.3%、23.1%,且优化模式与农户模式达到显著差异。田家洼果园优化模式显著高于农户模式,优化模式较农户模式、现有模式分别增产 66.2%、13.3%。可见,优化模式较农户模式氮肥用量减少一半,产量并未受到影响,可见,优化模式在增施有机肥及合理的氮磷钾配施条件下,通过有机肥培肥土壤与均衡的养分供应,能发挥土壤最好的生产能力。

|

| 图2 不同管理措施苹果单株产量 Fig. 2 Apple yield under different management mode |

果树的萌芽、开花、展叶和新稍生长所需要的养分主要来源于树体内的储藏营养,叶片是植物进行光合作用的主要器官,也是为当年果实生长发育和花芽分化提供和积累贮藏养分的重要库源器官 [ 17] 。果树叶片的矿质元素可以反映树体对土壤养分的吸收利用状况,同时叶片养分与果实品质有很大的相关性,且不同物候期的叶片养分与果实品质的相关性不同 [ 18– 19] 。本研究结果表明,叶片对氮磷钾养分的吸收主要集中在果树生育前期,均为幼果期 > 膨果期 > 成熟期,主要原因是果树经过冬季休眠,树体本身储藏了大量的营养,随着生育期的推移,叶片对养分的吸收速率小于树体和果实的生长速率,树体储藏的营养向枝条、果实转移,导致膨果期、成熟期叶片养分量逐渐下降。从幼果期到成熟期,叶片中全氮、全钾含量呈逐渐降低趋势,全磷含量呈现先降低后增加的趋势,这与马海洋等 [ 20] 研究不同时期叶片营养诊断的结果基本一致。优化模式下,叶片氮、钾含量在成熟期较幼果期、膨果期下降幅度最大,这与成熟期大量养分向果实转移用于果实品质及产量的形成有关,而叶片磷含量呈现先降低后增加的趋势,在成熟期叶片磷含量以优化模式最高,这可能与小油菜对土壤有机磷的活化作用有关 [ 21] ,促进果树对磷素的吸收,进而提高了叶片磷含量,具体原因还待进一步研究。

适宜的水肥条件能促进树体营养与果实养分平衡。明确果实养分携出量也是制定科学施肥方案的依据。路永莉等 [ 28] 研究了灌溉施肥对苹果品质、产量的影响,指出水肥耦合能促进果实对氮磷钾养分吸收。本试验结果也显示,不同施肥与覆盖措施对果实养分吸收量的影响差异显著。果实对 N、P、K 养分吸收量均表现为优化模式 > 现有模式 > 农户模式,三个果园优化模式较农户模式 N、P、K 养分吸收量平均增加 77.9%、62.9%、41.4%。农户模式较优化模式多施入 53% 的氮肥但果实氮素含量却少于优化模式,可能原因是两年间施入大量有机肥及适宜的氮磷钾配比结合树盘覆膜行间生草的的集水保墒措施更能起到水肥协调的效果,进而平衡了树体营养,促进了果实对养分的吸收。

果实品质影响果实价值高低及人们消费取向,张立新等 [ 22] 、卢海娇等 [ 23] 、李涛涛等 [ 24] 的研究均指出有机无机肥配施能提高果形指数、VC、可溶性固形物和糖酸比,降低果实可滴定酸含量。路永莉等 [ 28] 研究了施钾用量对果实品质的影响,指出增施钾肥果实单果重、商品率、VC 含量、可溶性固性物、可溶性糖含量均有增加效果。本研究结果显示,优化模式较现有模式、农户模式能显著提高果实的内在品质。三个试验点在优化模式下糖酸比较农户模式和现有模式平均提高 42.6%、14.5%,商品率分别提高 22.2%、17.4%。优化模式有利于果实品质的形成,可能原因一方面是合理的有机无机配施促进了叶片 NPK 养分的吸收,增加了叶绿素、花青苷及叶片中酶的含量,叶片光合速率也显著提高,输送的干物质含量显著增加 [ 25] 。另一方面有机肥的养分调控配合双元覆盖的保墒措施满足了果实品质形成所需的水肥条件,在水与肥供应充足的优化模式下果品要优于现有模式与农户模式。

旱地果园的水肥协调是果树获得高产的关键。双元覆盖作为有效的保墒措施,能促进果树短枝的形成,进而提高果树产量 [ 12] 。有机无机配施是维持果园生产可持续性的最优施肥模式,有利于果树的高产稳产。赵佐平等 [ 26] 通过连续 7 年的田间定位试验表明,化肥有机肥的定量配施较不施肥单产增加 63.8%,较氮磷钾配施增加 59.3%。李菊梅等 [ 27] 在有机无机配施对水稻产量影响的研究中也指出,当施入的有机肥氮占总氮的 50% 时,水稻的产量比单施化肥及单施有机肥分别提高 72%、68.6%。本研究的结果显示,优化模式和现有模式较农户模式能显著提高果实单果重,主要是有机无机配施能有效促进植株养分向果实的转移和分配,促进果实从营养生长向生殖生长的转化 [ 28] 。果实单果重影响着植株单株产量的高低,三个试验点两年单株产量均值表现为优化模式 > 现有模式 > 农户模式,优化模式单产较农户模式平均增加 58.7%,较现有模式平均增加 28.1%,主要是因为优化模式在增施施有机肥条件下能有效调节化肥与土壤养分的释放强度,使果树各生育期都能得到均衡的养分供应,同时有机肥腐解产生的有机酸能促进土壤中难溶性养分的矿化,增加土壤中的速效及全量养分含量 [ 29] ,另一方面,优化模式的二元覆盖保墒措施,在无灌溉的旱地果园可以实现果树对水分和养分在时间上需求的同步,提高了水分养分利用效率。所以,优化模式在行间生草树盘覆膜配合增施有机肥、调整化肥比例的条件下能发挥土壤最优生产能力,满足果树水肥均衡供应,增加果树树体营养,提高果实产量,是旱地果园增产的合理方案。

4 结论现有果树推荐体系在养分供应等层面依然需要改进。有机肥需增施到 45 t/hm 2,氮磷钾用量不变,但基施和追施比例均应调整为 N∶P 2O 5∶K 2O = 150∶90∶135 kg/hm 2, 且追施时间应由果实膨大期提前至果实膨大初期。同时,采用树盘覆盖黑色塑料薄膜,树间种植小油菜覆盖行间土壤的二元覆盖,更有利于集水、保水,促进果树地上部分在不同物侯期对 N、P、K 养分的需求,改善果实品质,增加果实商品等级,提高产量,是渭北旱塬地区苹果高产优质的适宜管理措施。

| [1] |

陕西省统计局. 陕西省果业发展统计公报[E/OL].

Statistical Bureau of Shaanxi Province. Shaanxi Provincial fruit industry development statistical bulletin[E/OL]. http://www.sn.stats.gov.cn/news/qsgb/201132390305.htm,2013. |

| [2] |

李会科, 张广军, 赵正阳, 等. 生草对黄土高原地土壤性状的影响[J].

草业科学, 2007 (4) : 32 –39.

Li H K, Zhang G J, Zhao Z Y, et al. Effects of inter planted herbage on soil properties of non-irrigated apple orchards in the Loess Plateau[J]. Acta Pratacultural Science, 2007 (4) : 32 –39. |

| [3] |

王小英, 同延安, 刘芬, 等. 陕西省苹果施肥状况评价[J].

植物营养与肥料学报, 2013, 19 (1) : 206 –213.

Wang X Y, Tong Y A, Liu F, et al. Evaluation of the situation of fertilization in apple fields in Shaanxi Province[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2013, 19 (1) : 206 –213. |

| [4] |

郑小春, 卢海蛟, 车金鑫, 等. 白水县苹果产量及施肥现状调查[J].

西北农林科技大学学报, 2011, 39 (9) : 145 –151.

Zheng X C, Lu H J, Che J X, et al. Investigation of present yield and fertilization on Fuji apple in Baishui Country[J]. Journal of Northwest A&F University, 2011, 39 (9) : 145 –151. |

| [5] |

高义名, 同延安, 路永莉, 等. 陕西渭北土壤有效养分及长期施肥对产量的影响[J].

园艺学报, 2013, 40 (4) : 613 –622.

Gao Y M, Tong Y A, Lu Y L, et al. Effects of soil available nutrients and long-term fertilization on yield of Fuji apple orchard of Weibei Area in Shaanxi[J]. Acta Horticulturae Science, 2013, 40 (4) : 613 –622. |

| [6] |

赵佐平, 高义名, 同延安. 化肥有机肥配施对苹果叶片养分、品质及产量的影响[J].

园艺学报, 2013, 40 (11) : 2229 –2236.

Zhao Z P, Gao Y M, Tong Y A. Effects of organic manure application combined with chemical fertilizers on the leaf nutrition, quality and yield of Fuji apple[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2013, 40 (11) : 2229 –2236. |

| [7] |

杜志辉, 樊红科, 吕周锋. 渭北旱塬不同施肥方案对富士苹果生长、产量及品质的影响[J].

西北农业学报, 2011, 20 (5) : 121 –125.

Du Z H, Fan H K, Lv Z F. Effects of fertilization regime on growth, quality of Fuji apple in Weibei dry land[J]. Acta Agriculture Boreali-Occidentalis Sinica, 2011, 20 (5) : 121 –125. |

| [8] |

周天明. 有机-无机肥配施对水稻产量、品质及氮素吸收的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2012, 18 (1) : 234 –240.

Zhou T M. Effect of combined application of organic and mineral fertilizers on yield, quality and nitrogen uptake of rice[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 18 (1) : 234 –240. |

| [9] |

刘蝴蝶, 郝淑英, 赵国平. 生草覆盖对果园土壤养分、果实产量及品质的影响[J].

土壤通报, 2003, 24 (3) : 23 –26.

Liu H D, Hao S Y, Zhao G P. Effect of grass cover on soil nutrient and yield and quality of apple[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2003, 24 (3) : 23 –26. |

| [10] |

李会科, 张广军. 黄土高原旱地苹果园生草对土壤贮水的影响[J].

草地学报, 2007, 15 (1) : 76 –81.

Li H K, Zhang G J. Effects of growing different herbages on soil water-holding of a non-irrigated apple orchard in the Weibei Area of the Loess Plateau[J]. Acta Agrestia Sinica, 2007, 15 (1) : 76 –81. |

| [11] |

宋宇琴, 李六林, 李浩, 等. 现代土壤管理措施对果园水分的影响[J].

北京农学院学报, 2015, 30 (3) : 131 –136.

Song Y Q, Li L L, Li H, et al. Advances in modern orchard soil management effects on moisture[J]. Journal of Beijing University of Agriculture, 2015, 30 (3) : 131 –136. |

| [12] |

揣峻峰, 谢永生, 索改弟, 等. 地膜与秸秆双重覆盖对渭北苹果园土壤水分及产量的影响[J].

干旱地区农业研究, 2013, 31 (2) : 26 –30.

Chuai J F, Xie Y S, Suo G D, et al. Effects of dual mulching of film and straw on soil moisture and apple yield in Weibei Region[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2013, 31 (2) : 26 –30. |

| [13] |

田飞, 谢永生. 双元覆盖对果园土壤水分的调控效果[J].

应用生态学报, 2014, 25 (8) : 2289 –2296.

Tian F, Xie Y S. Controlling effects of dual mulching on soil moisture in an apple orchard[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2014, 25 (8) : 2289 –2296. |

| [14] |

鲍士旦.

土壤农化分析(第3版). 北京:中国农业出版社[M]. 2005 .

Bao S D. Soil agricultural chemical analysis (3rd edn). Beijing:China Agricultural Press[M]. 2005 . |

| [15] |

曹建康, 姜维波, 赵玉梅.

果蔬采后生理生化实验指导. 北京:中国轻工业出版社[M]. 2008 : 15 -22.

Cao J K, Jiang W B, Zhao Y M. Physiology and biochemistry experiments guidance after harvesting fruits and vegetables. Beijing:China Light Industry Press[M]. 2008 : 15 -22. |

| [16] |

聂继云, 李志霞, 李海飞, 等. 苹果理化品质评价指标研究[J].

中国农业科学, 2012, 45 (14) : 2895 –2903.

Nie J Y, Li Z X, Li H F, et al. Evaluation indices for apple physicochemical quality[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 45 (14) : 2895 –2903. |

| [17] |

郭全恩, 郭天文, 王益权. 甘肃省干旱地区苹果叶片营养和土壤养分相关性研究[J].

土壤通报, 2009, 40 (1) : 114 –117.

Guo Q E, Guo T W, Wang Y Q. Correlation analysis on apple leaves nutrition and soil nutrient in arid area in Gansu Province[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2009, 40 (1) : 114 –117. |

| [18] |

罗摇华, 李摇敏, 胡大刚. 施用有机肥对梨园品质及产量的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2012, 8 (4) : 955 –964.

Luo Y H, Li Y M, Hu D G. Effects of organic fertilization on fruit yield and quality of Feicheng peach[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 8 (4) : 955 –964. |

| [19] |

王富林, 门永阁, 葛顺峰. 两大优势区红富士苹果土壤与叶片营养诊断研究[J].

中国农业科学, 2013, 46 (14) : 2970 –2978.

Wang F L, Men Y G, Ge S F. Research on soil and leaf nutrient diagnosis of 'Red Fuji' apple orchard in two-dominant producing areas[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2013, 46 (14) : 2970 –2978. |

| [20] |

马海洋, 张金水, 林文. 渭北旱塬红富士苹果不同时期叶片营养诊断[J].

中国生态农业学报, 2012, 20 (6) : 752 –756.

Ma H Y, Zhang J S, Lin W. Foliar nutrition diagnose of red Fuji apple during different periods in the Weibei Dry Highland of Shaanxi Province[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20 (6) : 752 –756. |

| [21] |

彭玲, 季萌萌, 任饴华. 生草栽培对磷吸收及土壤有效磷积累风险缓解状况的影响[J].

水土保持学报, 2015, 29 (1) : 121 –125.

Peng L, Ji M M, Ren Y H. Effect of grass cultivation on phosphorus uptake and mitigation of accumulation in soil phosphorus status[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2015, 29 (1) : 121 –125. |

| [22] |

张立新, 耿增超, 张朝阳. 渭北旱原红富士苹果园不同水分条件有机肥施用模式研究[J].

西北林学院学报, 2004, 19 (4) : 68 –71.

Zhang L X, Gen Z C, Zhang Z Y. Organic fertilizer application pattern in Fuji apple orchard under different water conditions of Weibei dry land[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2004, 19 (4) : 68 –71. |

| [23] |

卢海娇, 翟丙年, 刘玲玲, 等. 生草覆盖条件下不同施肥模式对红富士苹果生长发育产量及品质的影响[J].

北方园艺, 2012 (10) : 5 –8.

Lu H J, Zhai B N, Liu L L, et al. Effect of different fertilization on Fuji apple growth, yield and quality under grass cover conditions[J]. Northern Horticulture, 2012 (10) : 5 –8. |

| [24] |

李涛涛, 翟丙年, 李永刚. 有机无机肥配施对渭北旱塬红富士苹果树生长发育及产量的影响[J].

果树学报, 2013, 30 (4) : 591 –596.

Li T T, Zhai B N, Li Y G. Effect of fertilizer type on growth and yield of Fuji apple in Weibei dry region of Shaanxi[J]. Journal of Fruit Science, 2013, 30 (4) : 591 –596. |

| [25] |

刘福德, 王中生, 张明, 等. 海南岛热带山地雨林幼苗幼树光合与叶氮、叶磷及比叶面积的关系[J].

生态学报, 2007, 27 (11) : 4651 –4661.

Liu F D, Wang Z S, Zhang M., et al. Photosynthesis in relationship to leaf nitrogen, phosphorus and specific leaf area of seedlings and saplings in tropical mountain rain forest of Hainan Island, South China[J]. Actae Ecological Sinica, 2007, 27 (11) : 4651 –4661. |

| [26] |

赵佐平, 同延安, 王小英, 等. 长期不同施肥处理对苹果品质、产量及土壤肥力的影响[J].

应用生态学报, 2013, 24 (11) : 3091 –3098.

Zhao Z P, Tong Y A, Wang X Y, et al. Effects of organic manure application combined with chemical fertilizers on the quality and yield of Fuji apple[J]. Journal of Applied Ecology, 2013, 24 (11) : 3091 –3098. |

| [27] |

李菊梅, 徐明岗, 秦道珠, 等. 有机肥无机肥配施对稻田氨挥发和水稻产量的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2005, 11 (1) : 51 –56.

Li J M, Xu M G, Qin D Z, et al. Effects of chemical fertilizers application combined with manure on ammonia volatilization and rice yield in red paddy soil[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2005, 11 (1) : 51 –56. |

| [28] |

路永莉, 高义民, 同延安, 等. 滴灌施肥对渭北旱塬红富士苹果产量与品质的影响[J].

中国土壤与肥料, 2013 (1) : 48 –52.

Lu Y L, Gao Y M, Tong Y A, et al. Effects of fertigation on yield and quality of Fuji apple in Weibei dry-land region[J]. Soil and Fertilizer sclences in China, 2013 (1) : 48 –52. |

| [29] |

张福锁, 陈新平, 陈清.

中国主要作物施肥指南. 北京:中国农业大学出版社[M]. 2009 : 84 -87.

Zhang F S, Chen X P, Chen Q. Major crop fertilization guide in China. Beijing:China Agricultural University Press[M]. 2009 : 84 -87. |

2016, Vol. 22

2016, Vol. 22  doi:

doi: