2. 吉林省土壤肥料总站,吉林长春 130033;

3. 如东县土壤肥料技术指导站,江苏南通 226400

2. Station of Soil and Fertilizer of Jilin Province, Changchun 130033, China;

3. Rudong Station of Technical Guidance on Soil and Fertilizer, Nantong, Jiangsu 226400, China

水稻是我国最主要的粮食作物,约有 60% 的人口以稻米为主食,因此,水稻的稳产增产直接关系到国家粮食安全,对保障我国食物安全起着重要作用 [ 1– 3] 。同时,水稻也是一种对微量营养元素锌敏感的作物,当土壤锌含量 (DTPA-Zn) < 0.5 mg/kg 时,水稻易出现缺锌症状,严重时造成减产减收。近年来,部分地区农民为了片面追求水稻高产,一方面持续不断地增加氮磷钾肥的施用,如太湖地区农民水稻氮肥施用量甚至达到 350 kg/hm 2 [ 4– 5] ;另一方面忽视土壤理化性状、土壤微量元素背景值、有机类肥料和微量元素肥料的补充,使得部分地区土壤微量营养元素缺乏问题越来越严重,这在一定程度上抑制了土壤生产力和作物产量的持续提高。据报道,中国约有 40% 缺锌或潜在缺锌的土壤 [ 6] 。

微量元素锌不仅是植物生长发育所必需的营养元素,也是与人体健康密切相关的必需营养元素。近年来的研究表明,在作物生长过程中增施锌肥可提高作物产量和籽粒锌营养品质,进而改善人类锌营养状况 [ 7– 11] 。早在 1999 年 Srivastava 等 [ 12] 对水稻进行土施不同锌肥和用量研究,结果表明锌肥不同用量和不同品种对水稻产量和籽粒锌含量的影响不同;Naik 等 [ 13] 研究表明,螯合锌要比硫酸锌更有利 于水稻的生产;郭九信等 [ 11] 也指出,在缺锌土壤上施用锌肥能显著提高水稻产量,且锌肥土施增产效果高于叶面喷施,而叶面喷施对提高水稻植株各器官锌含量方面的效果显著高于锌肥土施。但不同品种锌肥以及不同施用方法对田间水稻生产与籽粒锌营养的影响尚无系统研究。因此,本文拟在田间条件下对水稻进行不同品种锌肥和施用方法的试验研究,通过对水稻产量及构成因子、成熟期各器官锌含量和累积量的测定来进行比较分析,评价不同锌肥品种及施用方法在提高水稻产量及改善稻米锌营养品质上的差异,以及推荐水稻高产高效的锌肥施用技术。

1 材料与方法 1.1 试验地概况富锌稻种的生产制备试验于 2011 年 5~12 月在江苏省如皋市农业科学研究所长期试验田 (32.39°N,120.49°E) 进行。

不同品种锌肥的土施、叶面喷施和富锌稻种的应用试验均于 2012 年 5 月~12 月在江苏省如东县苴镇基本农田保护区 (32.41°N,121.20°E) 进行,该区域属亚热带海洋性季风气候区,年均日照时数 1920.3 h,年均气温 15.4℃,年均降雨量 1074.6 mm。试验田为常规稻麦轮作生态系统,地力均匀,供试土壤为由江淮冲积物与海相沉积物共同形成的薄层夹砂土,其基本理化性状为 pH 值 8.18、有机质 20.87 g/kg、全氮 1.32 g/kg、有效磷 12.97 mg/kg、速效钾 97.71 mg/kg、有效锌(DTPA-Zn) 0.82 mg/kg。根据土壤有效态锌的含量分级和评价指标 [ 6] ,该土壤有效锌含量较低。

1.2 供试材料供试水稻品种为江苏省常规早熟晚粳稻品种—镇稻 11 号。

供试肥料:尿素 (46% N)、过磷酸钙 (12% P 2O 5)、氯化钾 (60% K 2O)、ZnSO 4·7H 2O(23% Zn)、Urea-Zn (1% Zn)、Mosaic-Zn (1% Zn)、Kali-Zn (1% Zn)、Kali-EPSO-Zn (5% Zn)、ADOB-IDHA-Zn (10% Zn)。其中,Urea-Zn、Mosaic-Zn、Kali-Zn、Kali-EPSO-Zn 和 ADOB-IDHA-Zn 由土耳其萨班哲大学 Ismail Cakmak 教授提供。

1.3 试验设计试验 1:富锌稻种的生产制备试验。于 2011 年在南京农业大学长期定位试验点 (江苏省如皋市) 进行富锌稻种的生产制备,具体措施是在水稻生育期内分别于分蘖期 (2011 年 7 月 10 日)、拔节期 (2011 年 7 月 25 日)、孕穗期 (2011 年 8 月 20 日)、开花期 (2011 年 9 月 5 日) 和花后一周 (2011 年 9 月 12 日) 各进行一次叶面喷锌,喷施浓度为 0.3% Zn,每次喷施量为 800 L/hm 2。

试验 2:不同品种锌肥的土壤施用试验。试验采用随机区组设计,设不施锌肥对照 (Zn 0 kg/hm 2,S1)、土施ZnSO 4·7H 2O 50 kg/hm 2 (Zn 11.5 kg/hm 2,S2)、土施氮锌复合肥 Urea-Zn 200 kg/hm 2 (Zn 2 kg/hm 2,S3)、土施磷锌复合肥 Mosaic-Zn 200 kg/hm 2 (Zn 2 kg/hm 2,S4)、土施钾锌复合肥 Kali-Zn 200 kg/hm 2 (Zn 2 kg/hm 2,S5)、富锌种苗移栽 (S6) 和 5 mmol/L ZnSO 4·7H 2O 蘸秧根移栽 (S7) 共 7 个不同锌肥土施处理,各处理重复 4 次。

试验 3:不同品种锌肥的叶面喷施试验。试验采用随机区组设计,设不施锌肥对照 (Zn 0 kg/hm 2,F1)、孕穗期喷施 0.5% ZnSO 4·7H 2O (Zn 0.92 kg/hm 2,F2)、开花期喷施 0.5% ZnSO 4·7H 2O (Zn 0.92 kg/hm 2,F3)、孕穗期和开花期期各喷施 0.5% ZnSO 4·7H 2O (Zn 1.84 kg/hm 2,F4)、开花期与农药一起喷施 0.5% ZnSO 4·7H 2O (Zn 0.92 kg/hm 2,F5)、开花期喷施 Kali-EPSO-Zn (Zn 0.92 kg/hm 2,F6) 和开花期喷施 ADOB-IDHA-Zn (Zn 0.92 kg/hm 2,F7) 共 7 个不同锌肥叶面喷施处理,各处理重复 4 次。锌肥喷施处理分别在水稻的孕穗期 (2012 年 8 月 20 日) 和开花期 (2012 年 9 月 5 日) 进行,每次喷施量为 800 L/hm 2,喷施时间为无风的晴天傍晚,喷施时使所有叶片全部湿润但不形成水滴流走,不喷施锌肥的处理均喷施等量的自来水。

试验 4:富锌稻种育苗种植的比较试验。试验采用随机区组设计,设常规稻种 (CK-grain) 和富锌稻种 (Zn-grain) 育秧移栽两个处理,各处理重复 4 次,选取 3 个地块同时进行对比验证。其中,常规稻种和富锌稻种均来自试验一收获期水稻留种。

上述 4 个试验中,所有处理都在水稻移栽时一次性施入钙镁磷肥和氯化钾作为基肥,其施用量分别为 P 2O 5 80 kg/hm 2 和 K 2O 75 kg/hm 2;氮肥 (纯 N 200 kg/hm 2) 分 2 次施用,50% 作为基肥 (2012 年 6 月 25 日),50% 作为分蘖肥 (2012 年 7 月 5 日),各处理根据不同肥料养分含量平衡施用氮、磷、钾肥。小区面积 30 m 2 (10 m × 3 m),每个小区均单设进水口和排水口,小区间田埂用塑料薄膜包裹,隔离防渗,四周设保护行。水稻育秧 30 d 后于 2012 年 6 月 25 日移栽,密度为每公顷 28.13 × 10 4 穴,每穴定植 3 株,株行距为 27 cm × 13 cm,2013 年 10 月 28 日收获,共 125 d。全生育期均按照当地高产田间管理措施进行,水分按照“淹水–烤田–复水–落干”的模式管理,实时进行病虫草害防治。

1.4 测定项目与方法水稻成熟后,在每个小区采集长势一致的 3 穴 (约 40 个穗) 植株的地上部,分叶片、茎鞘和籽粒 3 部分,洗净后于 105℃ 杀青 30 min,再在 75℃ 烘至恒重,用不锈钢粉碎机粉碎样品。

1.4.1 产量及产量构成因素每小区随机调查 30 穴植株的穗数,测定穗粒数、千粒重等。生物量和实际产量测定样方为 5 m 2。

1.4.2 植株锌含量的测定植株不同器官全锌含量采用 HNO 3-HClO 4 (8∶2) 混合酸消解,原子吸收分光光度计 (SpectrAA-220FS,Varian,美国) 法测定。籽粒锌含量以糙米计,标准样品来自中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 (GSB-11)。

1.4.3 籽粒锌含量的染色测定将去除稻壳的糙米用蒸馏水洗净后,放入 500 mg/L 的双硫腙 (DTZ) 溶液中浸泡 30 min,擦拭风干糙米表面水渍后于微聚焦显微镜 (Olympus DFM-50,日本) 下拍照,籽粒颜色 (红色) 的深浅表明锌含量的高低 [ 14] 。

1.5 数据处理与分析采用 SAS 9.0 和 Microsoft Office Excel 2010 对试验数据进行统计分析。

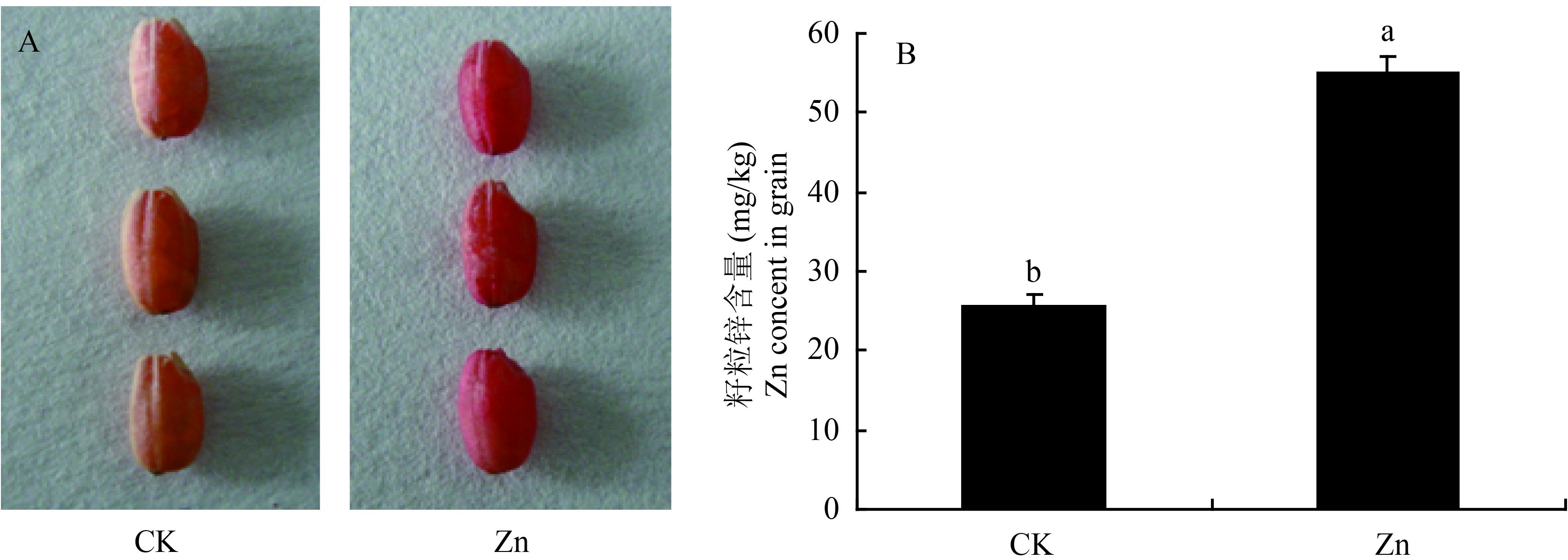

2 结果与分析 2.1 富锌稻种的染色鉴定和分析测定对试验 1 进行富锌稻种的双硫腙 (DTZ) 快速染色鉴定 ( 图 1) 可知,与对照不施锌 (CK) 相比,叶面喷锌处理 (Zn) 水稻籽粒染色后的颜色 (红色) 显著加深 ( 图 1A),表明在水稻生长期进行高浓度 (0.3% Zn) 和高强度 (喷施 5 次) 的叶面喷锌处理,可显著提高水稻籽粒锌含量。经化学分析测定可知 ( 图 1B),成熟期 CK 处理和 Zn 处理水稻籽粒锌浓度分别为 22.55 mg/kg 和 55.09 mg/kg,Zn 处理籽粒锌浓度较 CK 处理增加 115.6%。表明在水稻种植常规施肥的基础上,应用高浓度和高强度的叶面喷锌措施可获得富锌水稻种子,且可通过 DTZ 染色的方法快速直观的鉴定籽粒锌含量。

|

| 图1 富锌水稻种子的染色鉴定 (A) 和化学分析测定 (B) Fig. 1 The Zn content in Zn-enriched grain was determined by staining (A) and chemical analyzing (B) |

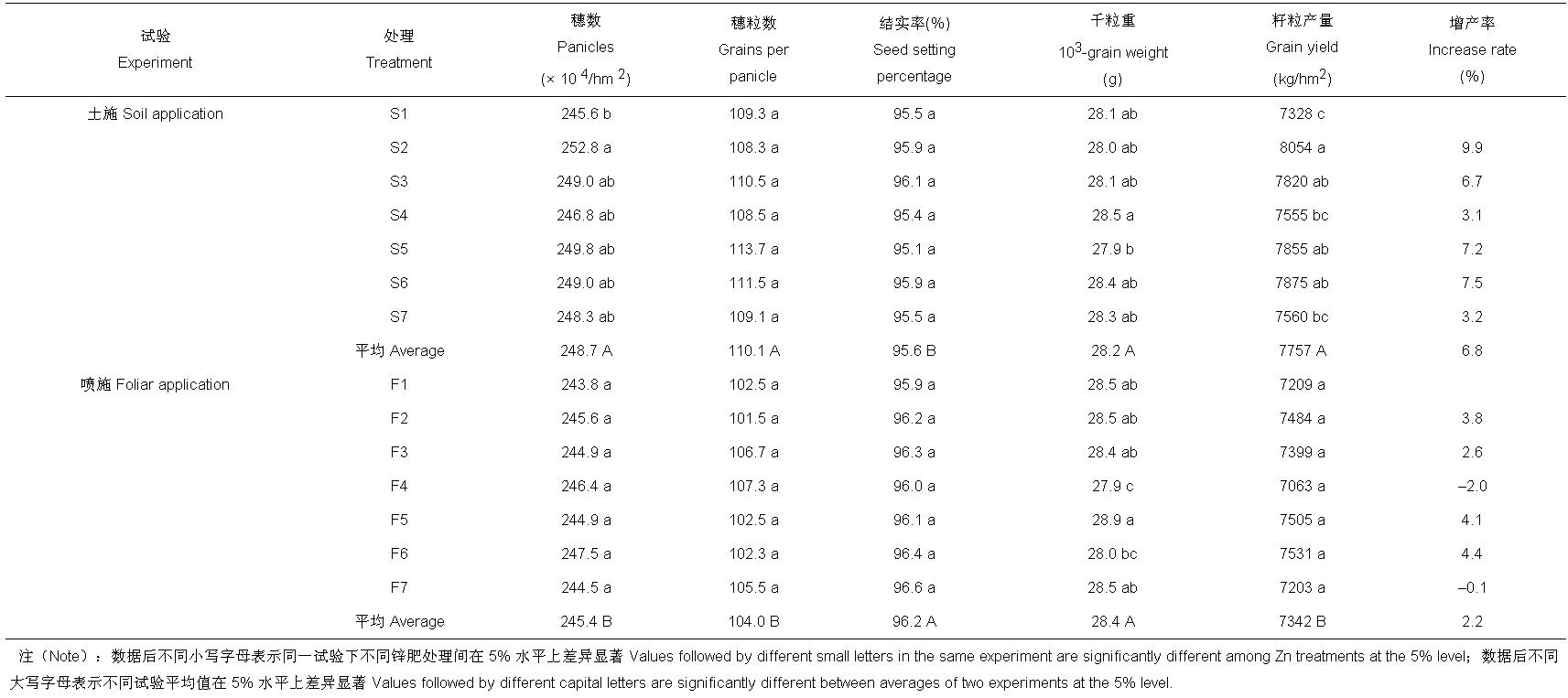

由 表 1 可知,土施和叶面喷施不同品种锌肥均能影响水稻产量及其构成因素,且锌肥的土施和叶面喷施间差异显著。

| 表1 锌肥品种与施用方法对水稻产量及其构成因素的影响 Table 1 Effects of Zn fertilizer varieties and application methods on yield and its components of rice |

|

土壤试验中,除穗粒数和结实率外,不同土壤施锌处理的水稻产量及其构成因素均达到显著差异;就水稻产量而言,除磷锌复合肥 (S4) 处理较不施锌对照 (S1) 增产 3.1% 外,其余处理 (S2、S3、S5、S6、S7) 均较 S1 处理增产 5.0% 以上,其中土施 ZnSO 4·7H 2O (S2) 处理的产量最高达 8054 kg/hm 2,增产率 9.9%。叶面喷锌试验中,除千粒重外,不同叶面喷锌处理的水稻产量及其构成因素均未达到显著差异;就水稻产量而言,除孕穗期和开花期期各喷施一次 ZnSO 4·7H 2O (F4) 和开花期喷施 ADOB-IDHA-Zn (F7) 处理较不施锌对照 (F1) 略微减产外,其余处理 (F2、F3、F5、F6) 均较 F1 略有增产,但差异不显著。

另外,在比较土壤施锌试验和叶面喷锌试验各处理的平均值可知,各处理的穗数、穗粒数和籽粒产量均表现为土壤施锌试验显著高于叶面喷锌试验;而水稻结实率则是叶面喷锌试验显著高于土壤施锌试验,且叶面喷锌试验的水稻千粒重与土壤施锌试验之间的差异不显著。表明在农户常规施肥的基础上,锌肥的土施对水稻的增产作用显著高于叶面喷施,施锌增产的原因是由于施锌后改善了水稻产量的构成因素,其中以穗数的增加为主。

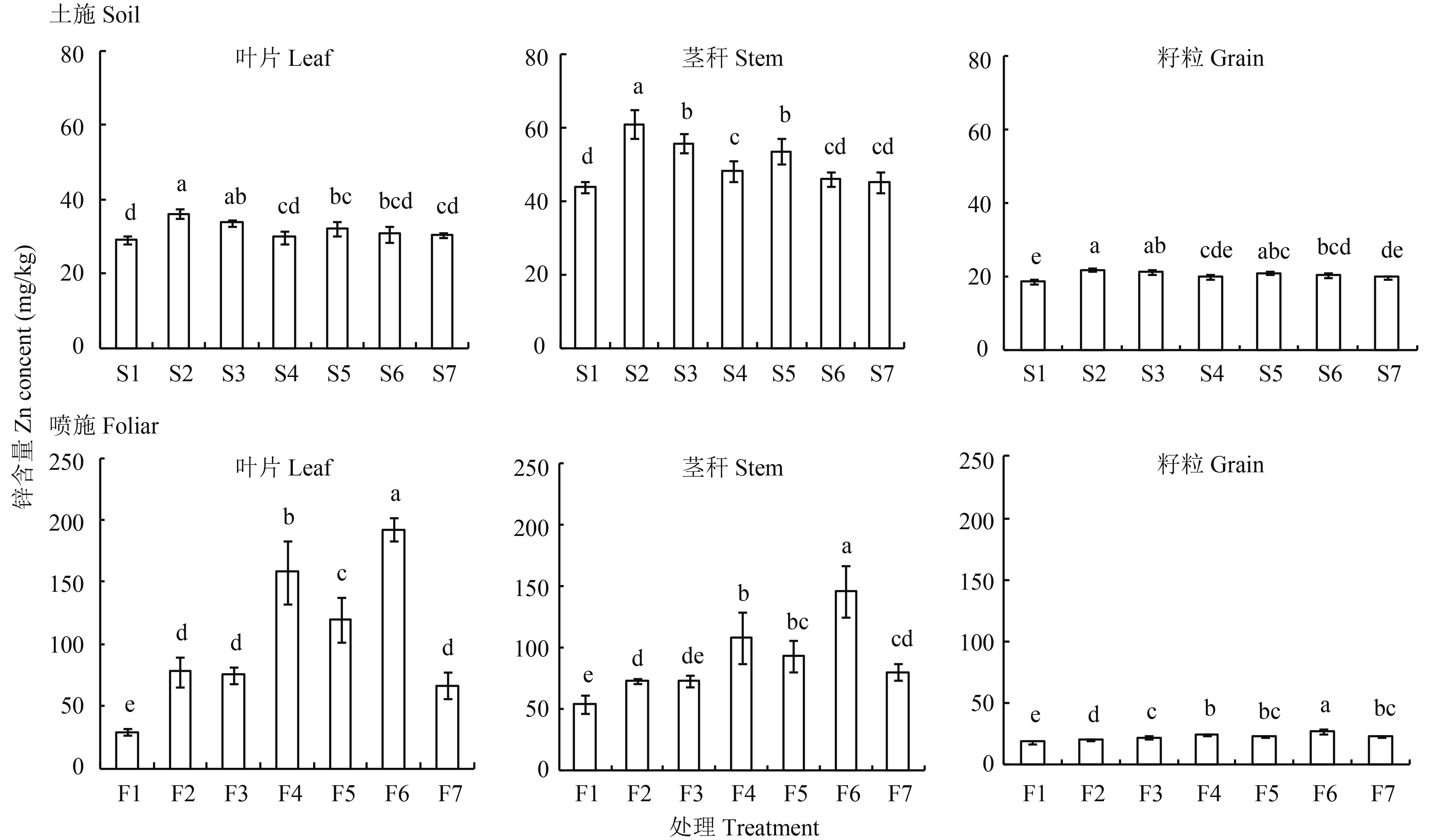

2.3 锌肥品种与施用方法对水稻各部位锌含量的影响锌肥品种和施用方法处理也显著地影响水稻各部位的锌含量 ( 图 2),且各锌肥施用处理间差异显著。

|

| 图2 锌肥品种与施用方法对水稻各部位锌含量的影响 Fig. 2 Effects of Zn fertilizer varieties and application methods on Zn content in organs of rice |

土壤施锌试验中,各施锌处理 (S2~S7) 水稻叶片、茎秆和籽粒的锌含量均显著高于不施锌对照 (S1),且均以锌肥过量施用处理 (S2) 最高;同时,在施用等量含锌肥料处理 (S3~S5) 中,以氮锌复合肥处理 (S3) 的水稻各部位锌累积量最高,钾锌复合肥处理 (S4) 次之,磷锌复合肥处理 (S5) 最低;而蘸秧根处理 (S7) 和富锌种苗处理 (S6) 间差异不显著。叶面喷锌试验中,各施锌处理 (F2~F7) 水稻各部位的锌含量也显著高于不施锌对照 (F1);同时,在喷施等量含锌肥料处理 (F2~F3、F5~F7) 中,以开花期喷施 Kali-EPSO-Zn 处理(F6)的水稻各部位锌含量最高,ZnSO 4·7H 2O 与农药配施处理 (F5) 次之,ADOB-IDHA-Zn 处理 (F7) 最低;比较 ZnSO 4·7H 2O 喷施处理 (F2~F5),以孕穗期和开花期两次喷施 ZnSO 4·7H 2O 处理 (F4) 最高,ZnSO 4·7H 2O 与农药配施处理 (F5) 次之,且开花期喷施 ZnSO 4·7H 2O 处理 (F3) 对籽粒锌含量的影响显著高于孕穗期喷施处理 (F2)。

另外,比较土壤施锌试验和叶面喷锌试验各处理的平均值可知,叶面喷锌试验各处理的叶片、茎秆和籽粒锌含量的平均值分别为 102.66 mg/kg、89.83 mg/kg 和 23.11 mg/kg,均显著高于土壤施锌试验 (31.63 mg/kg、50.32 mg/kg 和 20.51 mg/kg) 提高 224.6%、78.5% 和 12.1%;同时,土壤施锌试验水稻不同部位的锌含量大小顺序表现为茎秆 > 叶片 > 籽粒,而叶面喷锌试验则表现为叶片 > 茎秆 > 籽粒,表明不同锌肥施用方法显著影响水稻植株对锌的吸收、利用和转运效果。

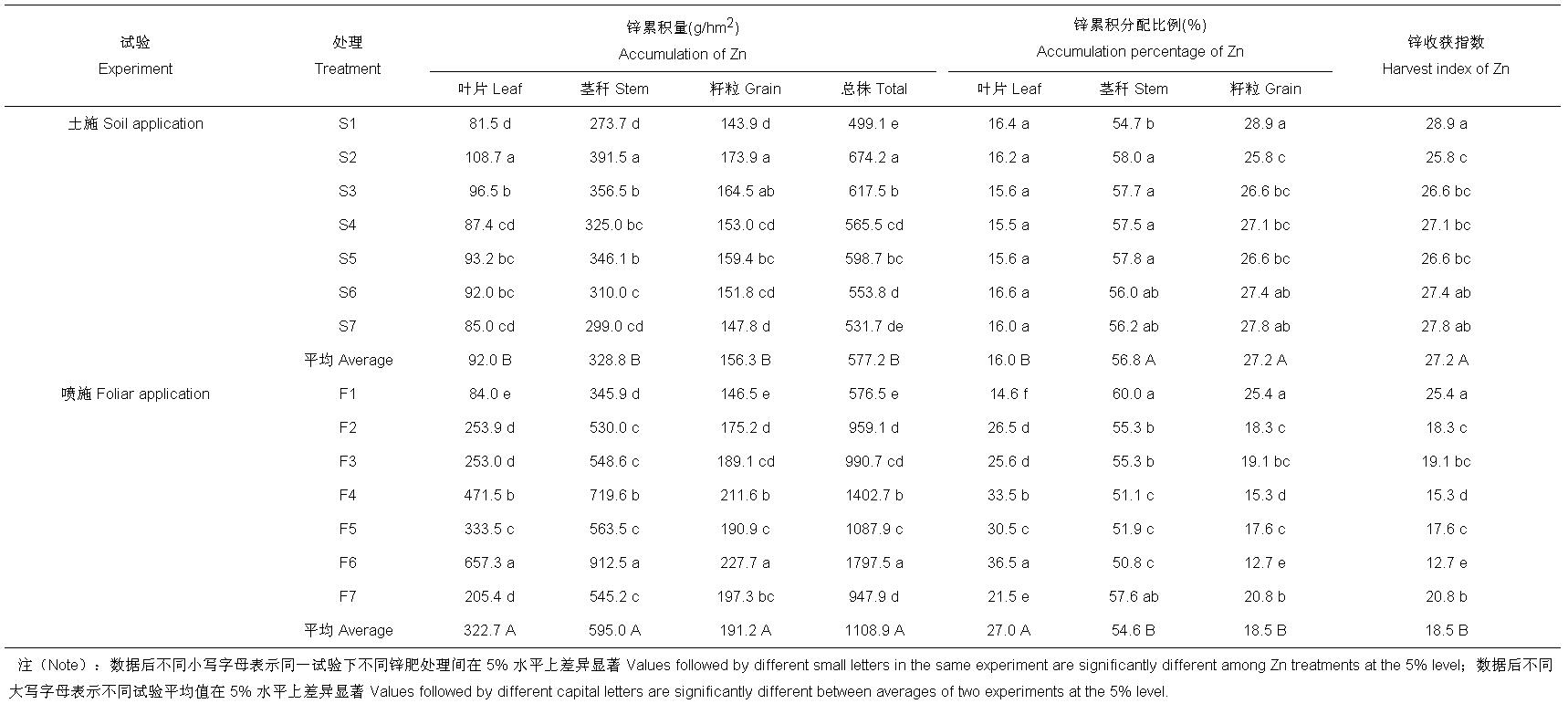

2.4 锌肥品种与施用方法对水稻各部位锌累积量和分配比例的影响锌肥品种和施用方法处理在显著影响水稻各部位锌含量的同时,也显著影响水稻各部位的锌累积量,且各锌肥施用处理间的差异达显著水平 ( 表 2)。锌肥土施试验和喷施试验各处理水稻各部位锌累积的变化趋势与锌含量一致。在比较土壤施锌试验和叶面喷锌试验各处理的平均值可知,叶面喷锌试验各处理的叶片、茎秆、籽粒和总锌累积量的平均值分别显著高于土壤施锌试验 250.7%、81.0%、22.3% 和 92.1%;同时,土壤施锌试验水稻不同部位的锌累积量大小顺序表现为茎秆 > 籽粒 > 叶片,而叶面喷锌试验则表现为茎秆 > 叶片 > 籽粒。

| 表2 锌肥品种与施用方法对水稻各部位锌累积量和累积分配比例 Table 2 Effects of Zn fertilizer varieties and application methods on accumulation and percentage of Zn in organs of rice |

|

另外,锌肥品种和施用方法处理也显著影响水稻各部位的锌累积分配比例和锌收获指数(表 2)。 比较土壤施锌试验和叶面喷锌试验各处理的平均值可知,土壤施锌的茎秆和籽粒的锌累积分配比例及锌收获指数均显著高于叶面喷锌,而叶面喷锌的叶锌累积分配比例则显著高于土壤施锌。同时,水稻不同部位的锌累积分配比例的大小顺序与锌累积的变化趋势一致。

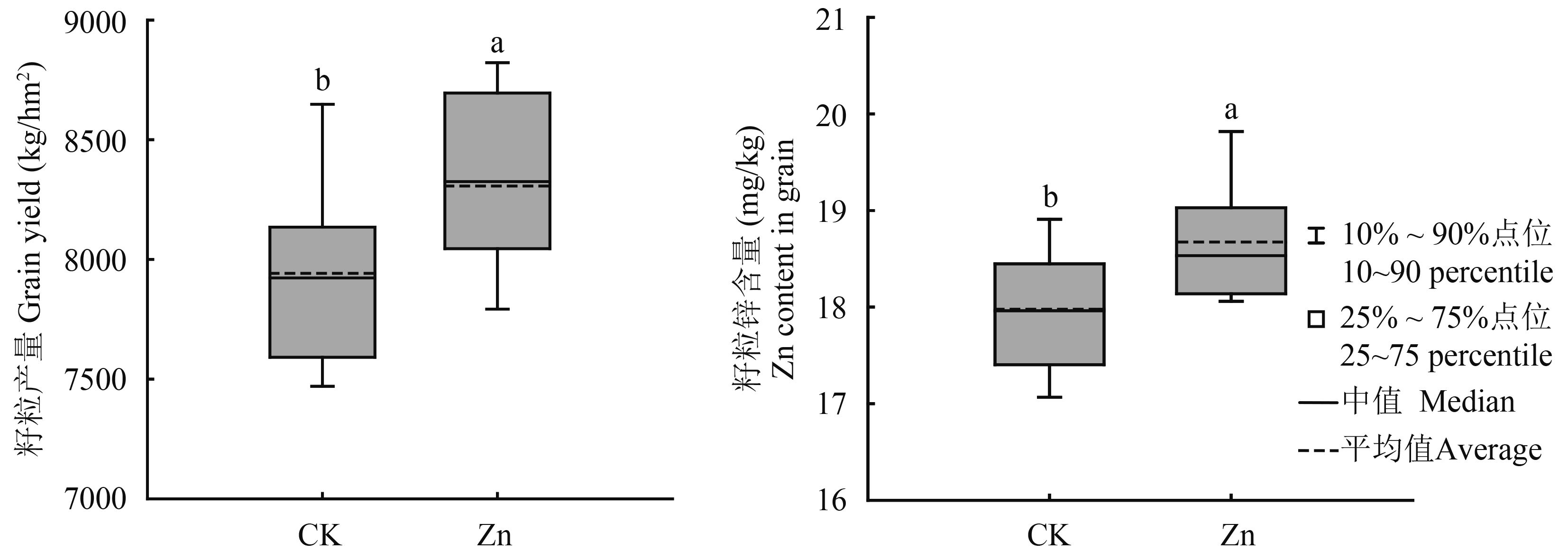

2.5 富锌稻种试验的水稻籽粒产量和锌含量对富锌 (Zn-grain) 和常规 (CK-grain) 稻种进行育苗种植的多点比较试验可知,不同锌含量的稻种也显著影响水稻的籽粒产量和锌含量 ( 图 3)。富锌和常规稻种的产量变幅分别为 7780~8840 kg/hm 2 和 7440~8720 kg/hm 2,其平均值分别为 8307 kg/hm 2 和 7942 kg/hm 2,且富锌稻种的产量高于常规稻种 4.6%;富锌和常规稻种的籽粒锌含量变幅分别为 18.05~19.94 mg/kg 和 17.00~19.06 mg/kg,其平均值分别为 18.67 mg/kg 和 17.98 mg/kg,且富锌稻种的籽粒锌含量高于常规稻种 3.9%,表明富锌稻种育苗种植较常规稻种更有利于提高水稻的籽粒产量和锌含量。

|

| 图3 富锌稻种试验对水稻籽粒产量和锌含量的影响 Fig. 3 Effects of Zn enriched seeds on yield and Zn content in rice grain |

锌是植物体内 300 多种酶的组成成分,参与生长素的合成,并与叶绿素合成和碳水化合物转化有关,充分供锌能促进植物的光合作用,有利于光合效率的提高,进而影响作物的生长及产量的提高 [ 15– 16] 。许多研究结果都表明施用锌肥对小麦、水稻、玉米等作物有增产作用 [ 9– 13, 17– 18] ,主要体现在增加有效穗数、增加穗粒数和提高结实率,这与本试验结果一致。但也有研究 [ 10] 表明,施用锌肥对作物产量的影响不显著,其可能是由于所选取的试验点土壤有效锌的背景值较高,锌不是作物生长限制因子的原因。而本研究所选取试验点的土壤有效锌 (DTPA-Zn) 含量为 0.82 mg/kg,稍高于土壤有效锌的临界值 0.50 mg/kg,属于锌肥有效区 [ 6] ,即土壤潜在缺锌,但作物无明显缺锌症状,施锌肥有增产效果。本试验中,土壤施锌各处理产量均显著提高,且较对照不施锌平均增产 6.3%,但不同品种锌肥之间的增产效应有所不同。比较不同处理的增产原因可知,土施 ZnSO 4·7H 2O 50 kg/hm 2 处理达到最高产量可能是由于其锌肥用量折算纯锌用量 (11.5 kg/hm 2) 远高于其他处理;比较土施相同锌肥用量 (2 kg/hm 2) 处理可知,Urea-Zn 和 Kali-Zn 处理之间的产量差异不显著,但均明显高于 Mosaic-Zn 处理,表明磷锌 (Mosaic-Zn) 复合肥较氮锌 (Urea-Zn) 和钾锌 (Kali-Zn) 复合肥不利于水稻生长和产量形成,这可能是由于施入土壤中的磷和锌存在拮抗作用,容易形成难溶性的不被作物吸收利用的磷酸盐沉淀而影响锌的生物有效性 [ 19– 20] ;土施锌肥试验中的富锌稻种移栽处理和富锌稻种验证试验 ( 图 3) 的双重增产作用的原因可能与水稻种子中的锌含量充足有关,在水稻苗期,水稻体内充足的锌保证了其营养生长,缓解高 pH (8.18) 对土壤锌的固定、沉淀作用所带来的负面影响,增加了水稻分蘖数和有效穗数,有利于水稻前期的群体建成,进而提高水稻成熟期的产量,这与 Graham 等 [ 21] 采用含锌量高的麦类种子在缺锌土壤上播种能显著提高麦类产量的报道相似;而锌肥蘸秧根处理的产量则明显小于其他施锌处理。另外,叶面喷锌试验各处理对水稻产量影响的差异均未达显著水平,各处理平均增产仅 2.2%,表明叶面喷锌对本试验水稻产量的影响不显著。比较土壤施锌和叶面喷锌试验可知,土壤施锌较叶面喷锌增产的原因是由于土壤施锌能改善水稻各产量构成因素,尤其是增加穗数,这可能是由于本试验土壤高 pH、低锌,土壤增施锌肥能提高苗期水稻的分蘖和后期水稻的分蘖成穗率,进而增加水稻产量,而叶面喷锌则是在水稻生育中后期进行,此时对水稻产量起决定因素的穗数已完全形成,难以再通过施锌起到增产作用,这与郭九信等 [ 11] 和 Guo 等 [ 22] 在不同土壤锌含量上的研究结果一致。因此,在实际生产中,要因地制宜地在缺锌或潜在缺锌土壤上施用锌肥,同时还应科学合理地考虑锌肥品种的选取和施用方式。

本试验结果还表明,锌肥品种与施用方法在显著提高水稻产量的同时,也显著提高水稻各部位的锌含量和累积量 ( 图 2、 表 2)。土壤施锌试验中,除去土施 ZnSO 4·7H 2O 50 kg/hm 2 处理由于高施锌量所致的植株各部位锌含量显著高于其他处理外,等量锌肥 Urea-Zn、Mosaic-Zn 和 Kali-Zn 处理水稻叶片、茎秆和籽粒各部位锌含量则均表现为 Urea-Zn > Kali-Zn > Mosaic-Zn,即氮锌复合肥较磷锌和钾锌复合肥更有利于水稻植株锌的吸收利用,这可能是由于氮锌之间存在一定的协同作用。有文献 [ 9– 10, 22– 25] 报道,增施氮肥能促进作物根系对锌的吸收,锌从根系向地上部的转运和植物体内锌的再转运;而锌肥施用也有利于作物对氮的吸收和累积,且作物籽粒氮锌含量之间存在显著正相关关系。叶面喷锌试验中,水稻各器官的锌含量均以 Kali-EPSO-Zn 处理达到最大值,其次为孕穗期和开花期各喷施一次 ZnSO 4·7H 2O 处理,再次为 ZnSO 4·7H 2O 与农药一起喷施处理;其中,孕穗期和开花期各喷施一次 ZnSO 4·7H 2O 处理较孕穗期或开花期喷施一次 ZnSO 4·7H 2O 要显著提高水稻各部位的锌含量,且开花期喷施锌肥较孕穗期显著提高籽粒锌含量;而喷施等量不同锌肥水稻各器官锌含量尤以 Kali-EPSO-Zn 处理显著高于 ZnSO 4·7H 2O 与农药配施、ADOB-IDHA-Zn 和 ZnSO 4·7H 2O 处理。这可能是由于 Kali-EPSO-Zn 较 ADOB-IDHA-Zn 和 ZnSO 4·7H 2O 更有利于渗透水稻叶片的角质层,增加水稻体内锌的转运能力,进而促进水稻锌的生物有效性;而 ZnSO 4·7H 2O 与农药配施较 ZnSO 4·7H 2O 单独施用更有利于水稻对锌的吸收利用,可能是由于农药中富含大量的类似表面活性剂的助剂物质,表面活性剂有利于降低液体的表面张力、增加接触面积,从而提高液体离子的渗透能力,增加了养分的吸收效果 [ 26– 27] 。

另外,土壤施锌和叶面喷施水稻各器官锌累积量的变化趋势与锌含量一致,在比较土壤施锌试验和叶面喷锌试验各处理的平均值可知,叶面喷锌各处理的叶片、茎秆和籽粒锌含量和锌累积量的平均值均显著高于土壤施锌,且不同品种锌肥间也存在显著差异。这可从以下几个方面加以解释 [ 6, 9, 12– 13, 28– 29] :一是,土壤锌的有效性受土壤pH、有机质含量和土壤湿度等理化性状的影响;二是锌从土壤到植株并在植物体内的移动、转运与再转运是一个长距离的复杂过程,受许多因素的限制与影响;三是锌肥土施条件下,锌的移动性差,且与根系分布的空间匹配不好,而叶面喷施既避免了复杂的土壤因素的限制,也大大缩短了锌从土壤到籽粒的运输距离,且锌肥的用量也显著小于土壤施用;四是无机态的锌肥不是理想的土壤施用锌肥,而有机态、螯合态锌肥等更有利于土壤施用。有研究 [ 12– 13] 报道,无机态锌肥施入土壤后很容易被土壤吸附、固定和沉淀,降低其有效性,而有机态和螯合态锌肥则由于在锌离子外围包裹了一层有机物,形成一个大分子结构,不带电荷,不易被土壤吸附与固定,增加其移动性,进而有利于根系的吸收和利用。

本研究表明,在进行富锌稻种筛选时,可通过 DTZ 染色的方法快速方便地鉴定水稻籽粒锌含量( 图 1),这与前人的研究结果相似。Ozturk 等 [ 14] 和 Cakmak 等 [ 30] 对小麦籽粒发育过程进行 DTZ 染色鉴定时发现小麦胚的颜色 (红色) 最深、糊粉层次之、胚乳最浅,并指出染色深浅与籽粒锌含量呈显著正相关,其分布原因与不同部位的蛋白质含量有关。Promuthai 等 [ 31] 报道指出,可用 DTZ 染色的方法鉴定稻谷蒸煮过程中添加锌素的物理强化措施对稻米锌含量的影响。

4 结论本研究中,施用锌肥显著提高水稻产量和锌含量,且不同锌肥品种和施用方法间差异显著。其中,锌肥土施较叶面喷施显著增加籽粒产量 5.2%,且以土施氮锌复合肥 (Urea-Zn) 增产效果最大;而锌肥叶面喷施较土壤施用显著增加籽粒锌含量 12.1%,以喷施钾锌复合肥 (Kali-EPSO-Zn) 效果最好。同时,采用高浓度高强度叶面喷锌的方法可生产富锌稻种,富锌稻种育苗种植可协同提高水稻产量 4.6% 和籽粒锌含量 3.9%。因此,在实际生产中,因地制宜地综合考虑土壤的理化性状、锌肥施用的时空差异和选用富锌稻种育苗种植,在锌肥品种选用上应重视各种锌肥的特性,合理选用锌肥,配合使用土施和叶面喷锌方法,以达到最佳的锌肥使用效率,实现最大程度地增产和提高稻米的锌营养品质。

| [1] | Liang J, Han B Z, Han L, et al. Iron, zinc and phytic acid content of selected rice varieties from China[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2007, 87 : 504 –510. |

| [2] | Wang Y, Xue Y, Li J. Towards molecular breeding and improvement of rice in China[J]. Trends in Plant Science, 2005, 10 : 610 –614. |

| [3] | Zimmermann M B, Hurrell R F. Improving iron, zinc and vitamin A nutrition through plant biotechnology[J]. Current Opinion in Biotechnology, 2002, 13 . |

| [4] |

马立珩, 张莹, 隋标, 等. 江苏省水稻过量施肥的影响因素分析[J].

扬州大学学报(农业与生命科学版), 2011, 32 (2) : 48 –52.

Ma L H, Zhang Y, Sui B, et al. The impact factors of excessive fertilization in Jiangsu Province[J]. Journal of Yangzhou University (Agricultural and Life Science Edition), 2011, 32 (2) : 48 –52. |

| [5] | Sui B, Feng X, Tian G, et al. Optimizing nitrogen supply increases rice yield and nitrogen use efficiency by regulating yield formation factors[J]. Field Crops Research, 2013, 150 : 99 –107. |

| [6] |

刘铮. 我国土壤中锌含量的分布规律[J].

中国农业科学, 1994, 27 (1) : 30 –37.

Liu Z. Regularities of content and distribution of zinc in soils of China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 1994, 27 (1) : 30 –37. |

| [7] | Hotz C, Brown K H. Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control[J]. Food and Nutrition Bulletin, 2004, 25 (S2) : 94 –204. |

| [8] | Cakmak I. Enrichment of cereal grains with zinc:agronomic or genetic biofortification?[J]. Plant and Soil, 2008, 302 : 1 –17. |

| [9] |

郭九信, 廖文强, 凌宁, 等. 氮锌配施对小麦产量及氮锌含量的影响[J].

南京农业大学学报, 2013, 36 (2) : 77 –82.

Guo J X, Liao W Q, Ling N, et al. Effects of combination use of N and Zn fertilizers on the yield and N, Zn concentrations in wheat[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2013, 36 (2) : 77 –82. |

| [10] |

郭九信, 隋标, 商庆银, 等. 氮锌互作对水稻产量及籽粒氮、锌含量的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2012, 28 (2) : 185 –192.

Guo J X, Sui B, Shang Q Y, et al. Effects of N and Zn interaction on yield and contents of N and Zn in grains of rice[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 28 (2) : 185 –192. |

| [11] |

郭九信, 廖文强, 孙玉明, 等. 锌肥施用方法对水稻产量及籽粒氮锌含量的影响[J].

中国水稻科学, 2014, 18 (6) : 1336 –1342.

Guo J X, Liao W Q, Sun Y M, et al. Effects of Zn fertilizer application methods on yield and contents of N and Zn in grains of rice[J]. Chinese Journal of Rice Science, 2014, 18 (6) : 1336 –1342. |

| [12] | Srivastava P C, Ghosh D, Singh V P. Evaluation of different zinc sources for lowland rice production[J]. Biology and Fertility Soils, 1999, 30 : 168 –172. |

| [13] | Naik S K, Das D K. Relative performance of chelated zinc and zinc sulphate for lowland rice (Oryza sativa L.)[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2008, 81 : 219 –227. |

| [14] | Ozturk L, Yazici M A, Yucel C, et al. Concentration and localization of zinc during seed development and germination in wheat[J]. Physiologia Plantarum, 2006, 128 : 144 –152. |

| [15] |

韩金玲, 李雁鸣, 马春英. 锌对作物生长发育及产量的影响[J].

河北科技师范学院学报, 2004, 18 (4) : 72 –75.

Han J L, Li Y M, Ma C Y. The effect of zinc on crop growth and yield[J]. Journal of Hebei Normal University of Science & Technology, 2004, 18 (4) : 72 –75. |

| [16] |

沈嵘, 刘晓宇, 张红晓, 张炜. Zn2+对高盐和紫外线胁迫条件下水稻根尖细胞程序性死亡的影响[J].

南京农业大学学报, 2010, 33 (2) : 13 –18.

Shen R, Liu X Y, Zhang H X, Zhang W. Effects of Zn2+ on rice root tip cells programmed cell death under high salt stress or UV induced[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2010, 33 (2) : 13 –18. |

| [17] | Hossain M A, Jahiruddin M, Islam M R, et al. The requirement of zinc for improvement of crop yield and mineral nutrition in the maize-mungbean-rice system[J]. Plant and Soil, 2008, 306 : 13 –22. |

| [18] | Phattarakul N, Rerkasem B, Li L J, et al. Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries[J]. Plant and Soil, 2012, 361 : 131 –141. |

| [19] | Duffner A, Hoffland E, Temminghoff E J M. Bioavailability of zinc and phosphorus in calcareous soils as affected by citrate exudation[J]. Plant and Soil, 2012, 361 : 165 –175. |

| [20] | Zhu Y G, Smith S E, Smith F A. Zinc (Zn)-phosphorus (P) interactions in two cultivars of spring wheat (Triticum aestivum L.) differing in P uptake efficiency[J]. Annals of Botany, 2001, 88 : 941 –945. |

| [21] | Graham R D, Ascher J S, Hynes S C. Selecting efficient cereal genotypes for soil of low zinc status[J]. Plant and Soil, 1992, 146 : 241 –250. |

| [22] | Guo J X, Feng X M, Hu X Y, et al. Effects of soil zinc availability, nitrogen fertilizer rate and zinc fertilizer application method on zinc biofortification of rice[J]. Journal of Agricultural Science, 2016, 154 (4) : 1 –14. |

| [23] | Cakmak I, Pfeiffer W H, McClafferty B. Biofortification of durum wheat with zinc and iron[J]. Cereal Chemistry, 2010, 87 : 10 –20. |

| [24] | Erenoglu E B, Kutman U B, Ceylan Y, et al. Improved nitrogen nutrition enhances root uptake, root-to-shoot translocation and remobilization of zinc (65Zn) in wheat[J]. New Phytologist, 2011, 189 : 438 –448. |

| [25] | Pedas P, Schjoerring J K, Husted S. Identification and characterization of zinc-starvation-induced ZIP transporters from barley roots[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2009, 47 : 377 –383. |

| [26] |

李燕婷, 李秀英, 肖艳, 等. 叶面肥的营养机理及应用研究进展[J].

中国农业科学, 2009, 42 (1) : 162 –172.

Li Y T, Li X Y, Xiao Y, et al. Advances in study on mechanism of foliar nutrition and development of foliar fertilizer application[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2009, 42 (1) : 162 –172. |

| [27] |

肖艳, 曹一平, 王敬国, 陈凯. 提高作物叶面养分吸收的复合型助剂研究[J].

植物营养与肥料学报, 2004, 10 (3) : 281 –285.

Xiao Y, Cao Y P, Wang J G, Chen K. Research of mixed adjuvants on the absorption of nutrient elements in crop leaf[J]. Plant Nutrient and Fertilizer Science, 2004, 10 (3) : 281 –285. |

| [28] | Kashem M A, Singh B R. Metal availability in contaminated soils:I. Effects of flooding and organic matter on changes in Eh, pH and solubility of Cd, Ni and Zn[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2001, 61 : 247 –255. |

| [29] | Palmgren M G, Clemens S, Williams L E, et al. Zinc biofortification of cereals:problems and solutions[J]. Trends in Plant Science, 2008, 13 (9) : 464 –473. |

| [30] | Cakmak I, Kalayci M, Kaya Y, et al. Biofortification and localization of zinc in wheat grain[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58 : 9092 –9102. |

| [31] | Promuthai C, Rerkasem B, Cakmak I, Huang L. Zinc fortification of whole rice grain through parboiling process[J]. Food Chemistry, 2010, 120 : 858 –863. |

2016, Vol. 22

2016, Vol. 22  doi:

doi: