2. 农业部湖南耕地保育科学观测实验站,湖南长沙 410125

2. Scientific Observing and Experimental Station of Arable Land Conservation in Hunan, Ministry of Agriculture of China, Changsha 410125, China

随着我国人口增长和经济发展,保证粮食安全已成为亟待解决的问题。我国耕地存在中低产田面积大、障碍因子多等问题 [ 1] ,严重制约了粮食生产潜力的发挥。基础地力是指在特定立地条件、土壤剖面理化性状、农田基础设施建设水平下,经过多年水肥培育后,当季旱地无水肥投入、水田无养分投入时的土壤生产能力 [ 2] 。长期不同施肥会使土壤基础地力朝着不同方向发展,中低产田改良过程也是土壤地力培育和提升过程。据估算,通过低产田改造可实现增加粮食产量 390 亿公斤,潜力巨大 [ 3] 。因此,通过合理施肥提高土壤质量和土地生产力,调控农田基础地力及与肥料高效和作物高产有关的重要过程,不仅可保证作物高产稳产的情况下实现减量化施肥,而且对挖掘农田生产潜力、增加水稻产量、提高养分利用效率、优化养分资源管理和实现农业可持续发展具有现实指导意义。

施肥是水稻稳产增产的重要途径,也是土壤基础地力培育的重要措施。长期合理均衡施肥能缓慢培育或维持土壤肥力,否则可能导致作物产量下降、土壤养分比例失衡、养分耗竭 [ 4– 5] 。提升农田基础地力对农作物高产稳产非常重要,基础地力越高,作物产量也越高;土壤基础地力的提高还可减少对化肥的依赖,减少环境的负担 [ 6] 。以往长期施肥研究较多集中在对作物养分吸收、养分利用效率和土壤肥力的影响等方面,但对基础地力与作物养分吸收和肥料利用效率相互关系的研究还鲜有报道。

农田基础地力研究大多基于长期定位试验的不施肥处理,由于长期不施肥土壤处于一种长期养分消耗状态,其产量只能反映长期不施肥条件下的土壤基础地力状况,不能反映农田的实际基础地力状况 [ 2] 。因此,有研究利用裂区法将原有长期施肥小区进行划分,如曹承富等 [ 7] 在长期定位试验基础上增设多年连续施肥与当年不施肥处理来研究长期不同施肥对砂姜黑土土壤基础地力的影响。该方法可以较为客观地研究长期不同施肥措施下土壤基础地力的变化。由于大部分长期定位试验小区面积不大,特别是我国南方水田长期定位试验,采用裂区法将对农艺操作带来诸多不便,也会对长期定位试验造成不可恢复的破坏。因此,本研究以 33 年 66 季水稻种植后的不同施肥处理土壤为基础,进行施肥与不施肥对比盆栽试验,以当季不施肥产量表示基础地力产量,以当季不施肥产量与施肥产量的比值表示基础地力贡献率,较为客观准确地研究长期不同施肥早晚稻产量和土壤基础地力贡献率的差异,分析长期不同施肥模式对氮磷钾肥养分吸收利用效率和对土壤氮磷钾养分依存率的差异,探讨氮磷钾肥养分利用效率、土壤氮磷钾养分依存率与土壤基础地力的相互关系,阐明长期施肥稻田土壤基础地力变化和氮磷钾养分利用效率及其响应机制,为双季稻田土壤的地力培育和合理施肥提供基础数据和理论支持。

1 材料与方法 1.1 试验设计长期定位施肥试验点位于湖南省长沙市望城区黄金乡 (28°37′N、112°80′E,海拔 100 m),定位试验开始于 1981 年。供试土壤为第四纪红土发育的水稻土 (粉质轻粘土,土壤分类为普通简育水耕人为土)。定位试验前 0—15 cm 土壤的主要化学性状为:pH 6.6、土壤有机质 34.7 g/kg、全氮 2.05 g/kg、全磷 0.66 g/kg、全钾 14.1 g/kg、碱解氮 151.0 mg/kg、有效磷 10.2 mg/kg、速效钾 62.3 mg/kg [ 8] 。

本试验选择的 3 个处理土壤包括:不施肥料(CK)、氮磷钾化肥 (NPK) 和氮磷钾 化肥配施稻草(NPKS)。在 1981~2013 年期间,氮肥 (N) 按早稻 150 kg/hm 2 和晚稻 180 kg/hm 2 施入;磷肥 (P) 按早稻、晚稻各 38.7 kg/hm 2 施入;钾肥 (K) 按早稻、晚稻各 99.6 kg/hm 2 施入;稻草按每年 4.2 t/hm 2 (折合养分 N 42.8 kg/hm 2、P 5.6 kg/hm 2和 K 109.2 kg/hm 2) 施入。

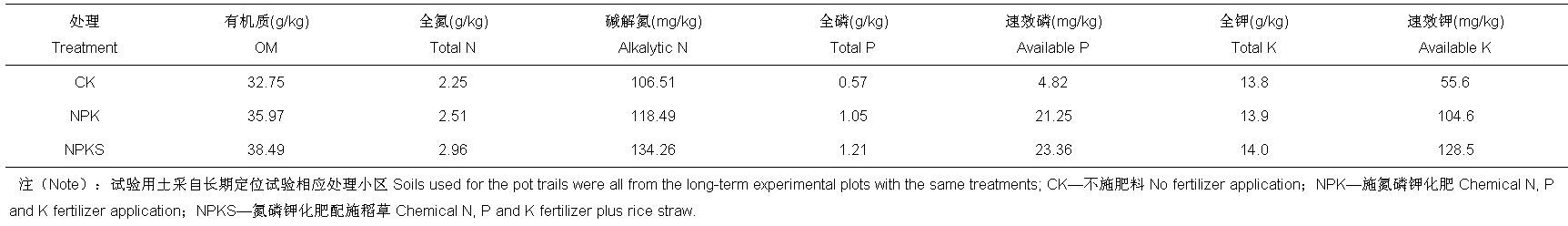

本研究的盆栽试验于 2014 年在湖南省农业科学院盆栽试验场进行。2013 年晚稻收获后采集长期定位试验 CK、NPK 和 NPKS 三种处理的耕层土壤 (0—15 cm) 进行装盆。在长期施肥处理土壤基础上设置常规施肥 (施 NPK 化肥,CF) 和不施肥 (NF) 处理,5 次重复。试验采用的陶瓷盆钵高 32.0 cm、直径 20.0 cm,用于盆栽试验的土壤风干过 5 mm 筛,混合均匀后按每盆 10.0 kg 土装盆,浸水两天使土壤完全湿润后再施基肥。盆栽试验氮肥 (N) 按早稻 1.38 g/pot 和晚稻 1.60 g/pot 施入;磷肥 (P) 按早稻、晚稻各 0.35 g/pot 施入;钾肥 (K) 按早稻、晚稻各 0.89 g/pot 施入。插秧时每盆 3 穴,化肥品种、水稻品种、农事操作方式和时间与长期定位施肥试验一致 [ 9– 10] 。盆栽试验前 3 个处理土壤的基本理化性状见 表 1。

| 表1 长期施肥处理土壤的基本理化性状 Table 1 Physical and chemical properties of paddy soils under long-term fertilizer treatments |

|

水稻成熟后每个盆钵单独测产。盆栽试验前采集定位试验 CK、NPK 和 NPKS 三个处理的耕层 (0—15 cm) 土样,用于基本理化性状的测定。早、晚稻成熟期采集植株样品用于测定籽粒和稻草的氮、磷、钾含量。植株氮、磷、钾养分和土壤有机质、全氮、碱解氮、全磷、速效磷、全钾、速效钾的含量采用常规分析法测定 [ 11] 。

1.3 数据处理基础地力产量 (yield of basic soil productivity,BSPY) = 不施肥区籽粒产量

基础地力贡献率 (contribution rate of basic soil productivity to yield,BSPCR) = 不施肥区籽粒产量/施肥区籽粒产量

肥料贡献率(fertilizer contribution rate) = (施肥区籽粒产量 – 不施肥区籽粒产量)/施肥区籽粒产量

籽粒养分吸收量 (nutrition accumulation by grain) = 籽粒产量 × 籽粒养分含量

地上部养分总吸收量 (total nutrition accumula- tion) = 籽粒产量 × 籽粒养分含量 + 秸秆产量 × 秸秆养分含量

肥料回收利用率 (fertilizer recovery efficiency) = (施肥区地上部养分吸收量 – 不施肥区地上部养分吸收量)/施肥量

肥料农学效率(agronomic efficiency of fertilizer) = (施肥区籽粒产量 – 不施肥区籽粒产量)/施肥量

肥料偏生产力 (partial factor productivity of applied fertilizer) = 施肥区籽粒产量/施肥量

养分生理利用率 (physiology efficiency of nutri- ent) = (施肥区籽粒产量 – 不施肥区籽粒产量)/(施肥区地上部养分吸收量 – 不施肥区地上部养分吸收量)

土壤氮 (磷、钾) 依存率 [soil nitrogen ( phosphorus、potassium) dependent rate,SNDR(SPDR,SKDR) ] = 不施肥区地上部吸氮(磷、钾) 量/施肥区地上部吸氮 (磷、钾) 量 × 100%

氮(磷、钾)素收获指数 [Nitrogen (phosphorus, potassium) harvest index,NHI (PHI, KHI)] = 籽粒吸氮(磷、钾)量/地上部吸氮(磷、钾)量

数据处理及分析采用 Microsoft Excel 2003 和 DPS 7.5 等数据处理系统。

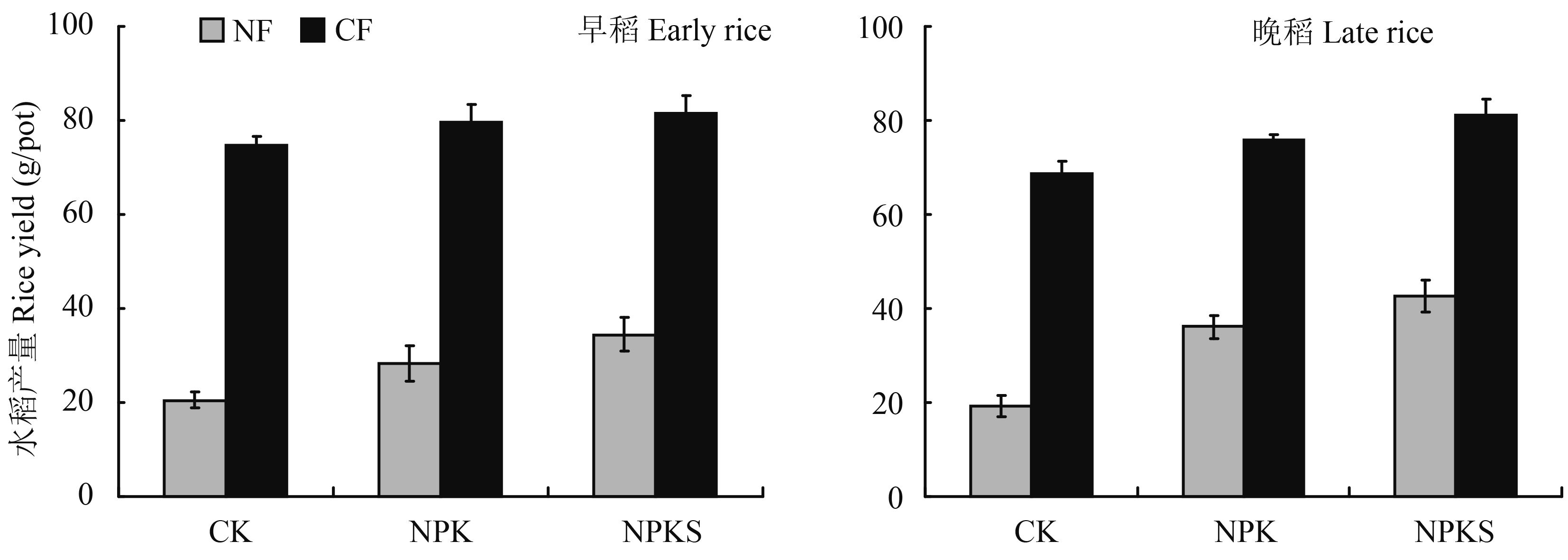

2 结果与分析 2.1 长期不同施肥处理对土壤基础地力的影响 2.1.1 长期不同施肥处理对基础地力产量和施肥处理产量的影响长期不同施肥模式对基础地力产量有显著影响( 图 1)。3 个处理的早晚稻基础地力产量 (不施肥产量) 均表现为 NPKS > NPK > CK。经过 33 年 66 季水稻种植后,与 CK 处理相比,NPK 处理早、晚稻基础地力产量分别提高 38.5% 和 88.7%,NPKS 处理分别提高 68.1% 和 123.5%;且 CK 与 NPK、NPKS 处理间土壤的早晚稻基础地力产量差异均达到显著水平 ( P < 0.05)。说明长期施 NPK 肥或长期 NPK 肥配施稻草有利于维持和提高土壤基础地力产量,长期不施肥则导致土壤基础地力产量降低。

|

| 图1 长期不同施肥处理土壤基础地力产量和施肥产量 Fig. 1 Effects of fertilization on early rice and late rice yields in different treatments of long-term trial |

施肥处理的早晚稻产量也表现为 NPKS > NPK > CK( 图 1),CK 处理与 NPK 和 NPKS 处理间产量差异均达到显著水平( P < 0.05)。说明在相同施肥条件下,基础地力越高的土壤其作物高产潜力越大。进一步分析发现,施用相同用量肥料时基础地力低的土壤其早晚稻增产幅度大于基础地力高的土壤,长期定位试验 CK 处理土壤上施用氮磷钾肥,早晚稻产量较不施肥分别提高 265.3% 和 259.4%;NPK 处理土壤上早晚稻分别提高 180.1% 和 110.7%;NPKS 处理土壤上早晚稻分别提高 136.6% 和 89.6%。

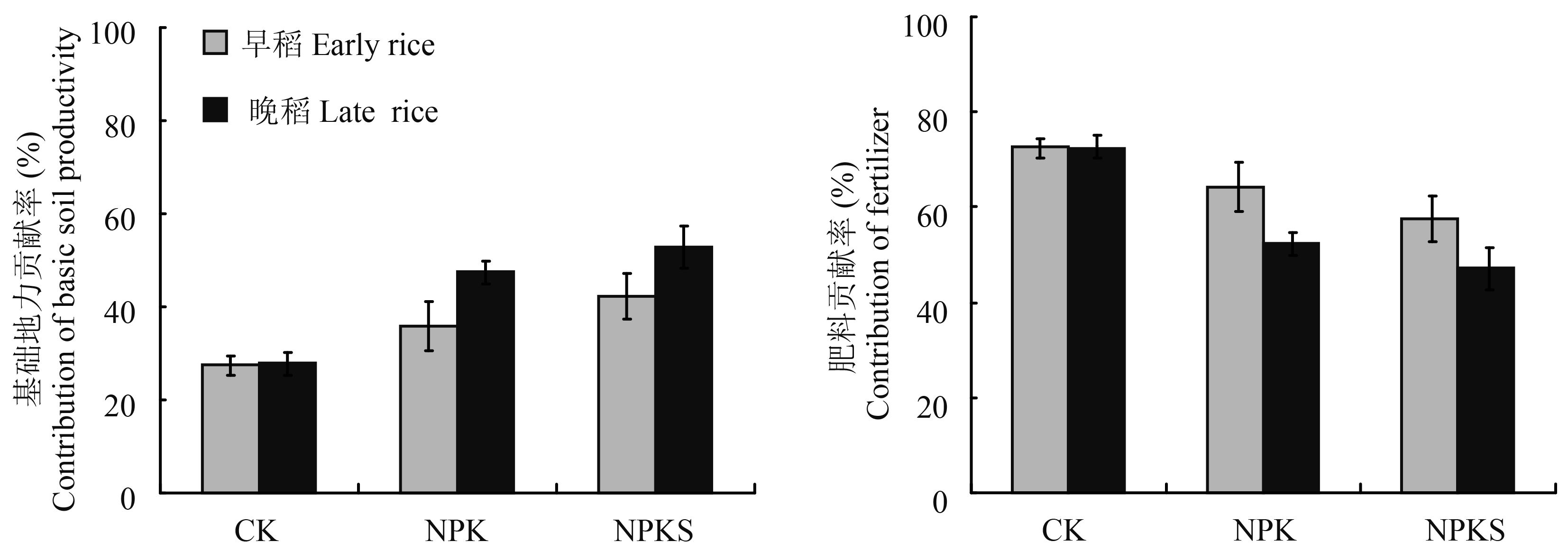

2.1.2 长期不同施肥对基础地力贡献率和肥料贡献率的影响经过 33 年 66 季水稻种植后,长期不同施肥处理对红壤性水稻土基础地力贡献率影响有明显差异 ( 图 2)。早晚稻土壤基础地力贡献率均表现为 NPKS > NPK > CK,NPKS、NPK 与 CK 处理间差异达到显著水平 ( P < 0.05)。与 CK 处理相比,NPK 处理早稻基础地力贡献率增加 8.4 个百分点,提高 30.5%,NPKS 处理增加 14.9 个百分点,提高 54.5%;晚稻 NPK 处理增加 19.7 个百分点,提高 70.8%,NPKS 处理增加 25.0 个百分点,提高 90.1%。说明长期氮磷钾肥配合施用或有机无机肥配施有利于土壤基础地力贡献率的维持或提高,而长期不施肥则导致土壤基础地力贡献率降低。

|

| 图2 长期不同施肥土壤基础地力贡献率和肥料贡献率 Fig. 2 Contribution rate of basic soil productivity and fertilizer to rice yield in different treatments of long-term trial |

长期不同施肥处理土壤的早、晚稻肥料贡献率表现为 CK > NPK > NPKS ( 图 2),处理间差异均达显著水平 ( P < 0.05)。CK、NPK 和 NPKS 处理土壤肥料对早稻产量的贡献率分别为 72.6%、64.3% 和 57.7%,肥料对晚稻产量的贡献率分别为 72.2%、52.6% 和 47.2%。肥料对早晚稻的贡献率随土壤基础地力的提高而降低。

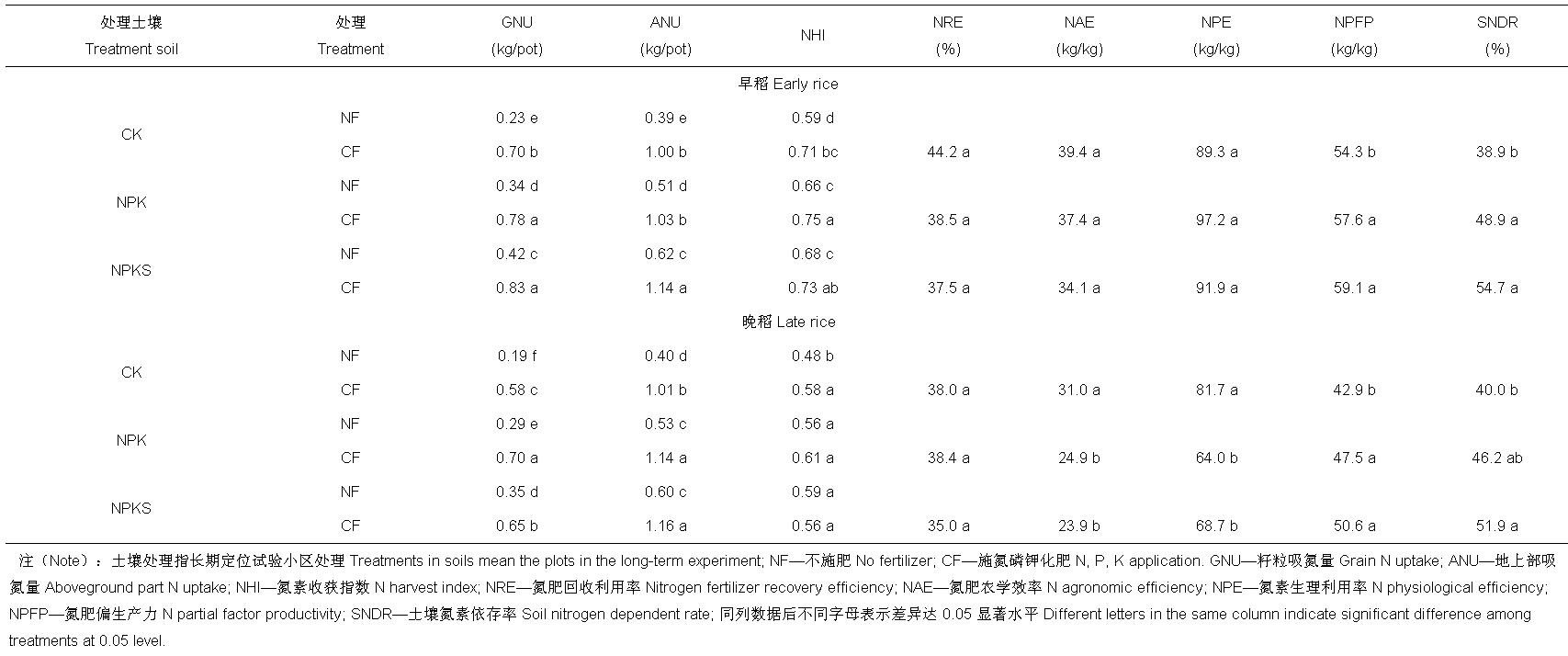

2.2 长期不同施肥土壤双季水稻氮磷钾养分吸收利用 2.2.1 长期不同施肥土壤双季水稻氮素吸收量、利用效率和土壤氮素依存率长期不同施肥对双季水稻氮素养分吸收积累量、氮素养分利用效率和土壤氮素依存率有明显影响 ( 表 2)。盆栽试验条件下无论施肥或不施肥,籽粒吸氮量和地上部吸氮量施肥处理的土壤均表现为 NPKS > NPK > CK。

| 表2 长期不同施肥土壤双季水稻氮吸收利用指标 Table 2 Indexes of nitrogen uptake and use efficiencies in rice affected by long-term fertilization |

|

在施肥量相同条件下,3 个处理土壤的早、晚稻氮肥农学效率均表现为 CK > NPK > NPKS,随土壤基础地力的提高而降低;早、晚稻氮肥偏生产力、土壤氮素依存率表现为 NPKS > NPK > CK,随土壤基础地力的提高而增加;早稻氮素生理利用率在 89.3~97.2 kg/kg 之间,晚稻在 64.0~81.7 kg/kg 之间;早稻氮肥回收利用率在 37.5%~44.2% 之间,均表现为 CK > NPK > NPKS,随土壤基础地力提高有所降低,晚稻氮肥回收利用率在 35.0%~38.4% 之间,CK 和 NPK 处理高于 NPKS 处理,但早、晚稻不同基础地力土壤上氮肥回收利用率的差异均没有达到显著水平。

在不施肥条件下,早稻氮收获指数在 0.59~0.68 之间变化,晚稻氮收获指数在 0.48~0.59 之间变化,且均随土壤基础地力的提高而提高;在相同施肥条件下早稻氮收获指数在 0.71~0.75 之间变化,晚稻在 0.56~0.61 之间变化,早、晚稻均以较高基础地力土壤上较高。

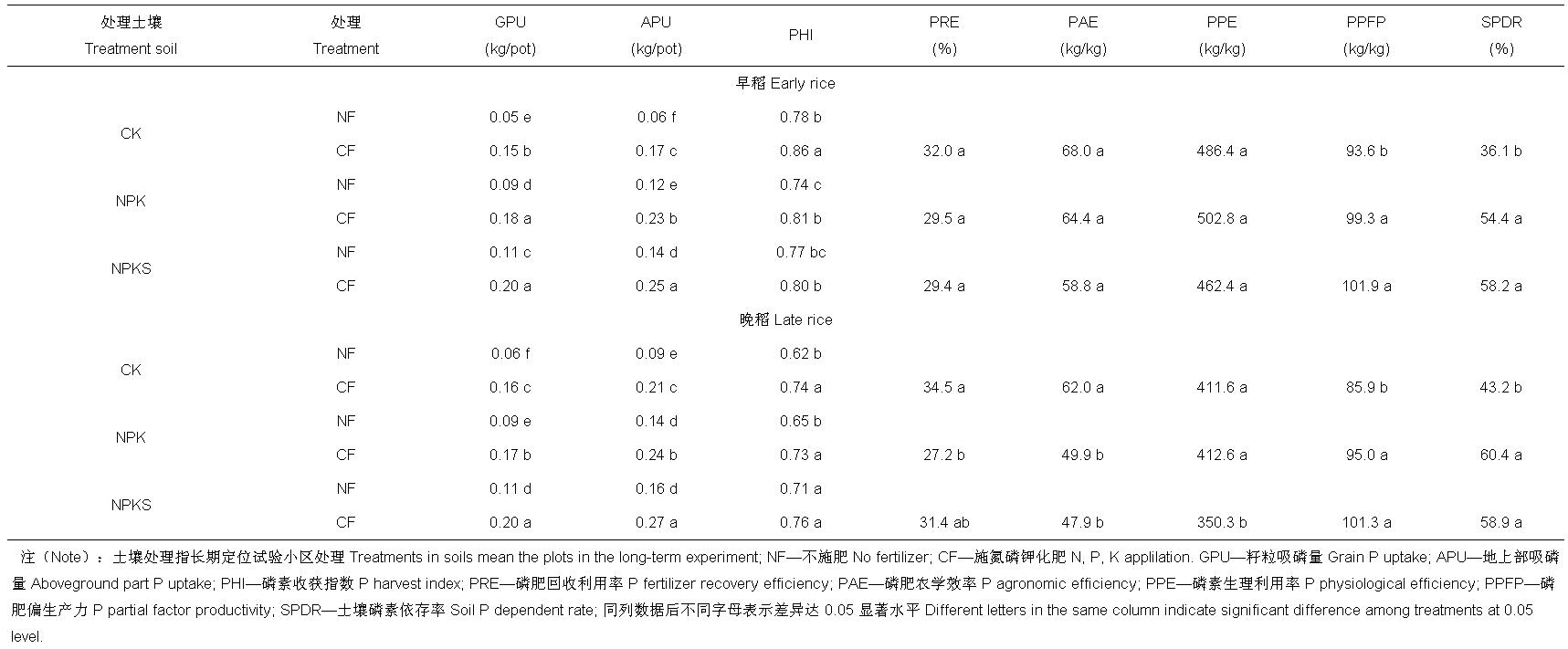

2.2.2 长期不同施肥土壤双季水稻磷素吸收量、利用效率和土壤磷素依存率双季水稻磷养分吸收利用受长期不同施肥方式影响明显 ( 表 3)。无论施肥与否,3 个处理籽粒吸磷量和地上部吸磷量均表现为 NPKS > NPK > CK,且 NPK 和 NPKS 处理与 CK 处理间的差异显著 ( P < 0.05)。

| 表3 长期不同施肥水稻磷吸收利用指标 Table 3 Indexes of phosphorus uptake and use efficiencies in rice affected by long-term fertilization |

|

在施相同用量肥料条件下,3 个处理土壤的早、 晚稻磷肥农学效率均表现为 CK > NPK > NPKS,随土壤基础地力的提高而降低;早、晚稻磷肥偏生产力、土壤磷素依存率随土壤基础地力的提高而增加;早、晚稻均以长期 NPK 处理土壤的磷素生理利用率最高;早稻磷肥回收利用率在 29.4%~32.0% 之间变化,晚稻磷肥回收利用率在 27.2%~34.5% 之间变化,均以长期不施肥土壤最高。

在不施肥条件下,早稻磷收获指数在 0.74~0.78 之间,晚稻氮收获指数在 0.62~0.71 之间,早稻随土壤基础地力变化不显著,晚稻随土壤基础地力提高而提高。施用相同用量肥料时早稻磷收获指数在 0.80~0.86 之间,晚稻在 0.73~0.76 之间,早稻随土壤基础地力提高而降低,晚稻变化规律不明显。早晚稻不同基础地力土壤上施 NPK 肥处理的磷素收获指数均高于相应的不施肥处理。

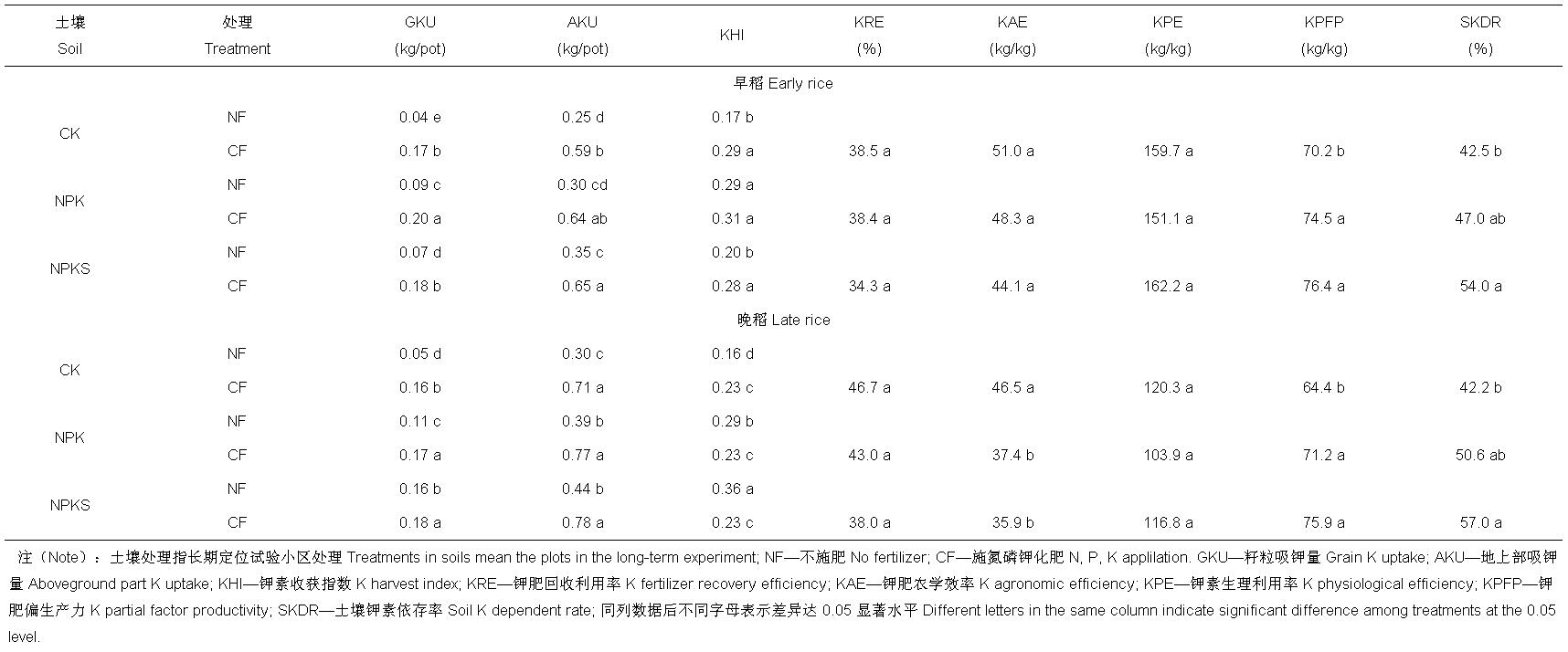

2.2.3 长期不同施肥土壤双季水稻钾素吸收量、利用效率和土壤钾素依存率由表 4 可见,长期不同施肥对早、晚稻籽粒吸钾量、地上部吸钾量均有显著影响。无论施肥还是不施肥,除早稻籽粒吸钾量外,3 个处理土壤的籽粒吸钾量及地上部吸钾量均表现为 NPKS > NPK > CK( P < 0.05)。

| 表4 长期不同施肥水稻钾吸收利用指标 Table 4 Indexes of potassium uptake and use efficiencies affected by long-term fertilization |

|

在施相同用量肥料条件下,3 个处理土壤的早、晚稻钾肥农学效率均表现为 CK > NPK > NPKS,随土壤基础地力的提高而降低;早、晚稻钾肥偏生产力、土壤钾素依存率表现为 NPKS > NPK > CK,随土壤基础地力的提高而增加;早稻钾素生理利用率在 151.1~162.2 kg/kg 之间,晚稻在 103.9~120.3 kg/kg 之间,不同基础地力土壤间差异均不显著;早稻钾肥回收利用率为 34.3%~38.5%,晚稻为 38.0%~46.7%,早晚稻均表现为 CK > NPK > NPKS,钾肥回收利用率均随土壤基础地力提高而降低。

在不施肥条件下,早稻钾素收获指数在 0.17~0.29之间,晚稻钾素收获指数在 0.16~0.36 之间,早稻以NPK处理土壤的钾素收获指数较高,晚稻钾素收获指数随土壤基础地力的提高而提高;施用相同用量肥料时,早稻钾收获指数在 0.28~0.31 之间,晚稻 3 个处理土壤钾素收获指数均为 0.23,早、晚稻钾素收获指数随土壤基础地力的变化规律不明显。

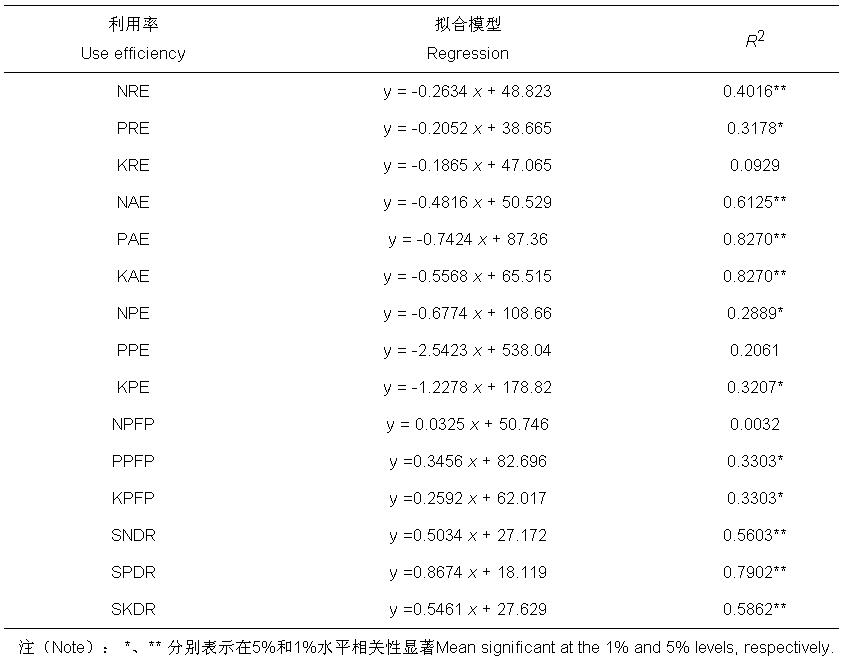

2.3 双季水稻氮磷钾利用效率及土壤养分依存率对土壤基础地力贡献率的响应分析两季水稻氮磷钾养分利用效率、土壤养分依存率与早晚稻基础地力贡献率的相关性 表 5表明,氮、磷、钾肥回收利用率,氮、磷、钾肥农学效率,氮、磷、钾养分生理利用率均随土壤基础地力的提高而降低,氮磷钾肥偏生产力、土壤氮磷钾养分依存率随土壤基础地力的提高而提高。土壤基础地力贡献率随土壤养分含量的增加而提高。其中,土壤基础地力贡献率与氮肥回收利用率、氮肥农学效率、磷肥农学效率、钾肥农学效率、土壤氮素依存率、土壤磷素依存率、土壤钾素依存率的相关性达到极显著水平 ( P < 0.01),与磷肥回收率、氮素生理利用率、钾素生理利用率、磷肥偏生产力、钾肥偏生产力的相关性达显著水平 ( P < 0.05)。

| 表5 肥料利用率、土壤养分依存率(y)与土壤基础地力贡献率(x)的直线回归( n = 18) Table 5 Linear regression of fertilizer use efficiency and soil nutrient dependency (y) with the soil fertility contribution rate (x) |

|

早晚稻的氮肥施用量不同,而早晚稻的磷钾肥施用量相同,导致氮肥农学效率和偏生产力与土壤基础地力贡献率拟合方程的决定系数 ( R 2 ) 与磷、钾肥拟合方程的决定系数不一致 ( 表 5)。进一步分析相同氮肥施用量条件下氮肥农学效率与土壤基础地力贡献率的关系发现:早稻氮肥农学效率 (y) 与土壤基础地力贡献率 (x) 拟合方程为 y = –0.4296x + 52.061, n = 9, R 2 = 0.8502 **;晚稻拟合方程为 y = –0.2965x + 39.272, n = 9, R 2 = 0.9232 **;早稻氮肥偏生产力(y)与土壤基础地力贡献率 (x) 拟合方程为 y = 0.21x + 49.622, n = 9, R 2 = 0.4084;晚稻拟合方程为 y = 0.2743x + 35.315, n = 9, R 2 = 0.7748 **。表明在同一施氮水平下,氮肥偏生产力也随着土壤基础地力的提高显著或极显著提高。

3 讨论 3.1 长期不同施肥对双季稻田土壤基础地力的影响长期不同施肥模式对农田土壤基础地力的变化有着重要影响,长期平衡施肥和长期有机无机肥配合施用有利于土壤基础地力提升,长期不施肥则会导致土壤基础地力下降 [ 12] 。贡付飞等 [ 2] 发现在冬小麦–夏玉米轮作制度下 18 年连续施用 NPK 肥、NPK 配施有机肥、NPK 配施秸秆基础地力产量分别增加 29.6%、42.4% 和 53.7%,而长期不施肥则导致基础地力产量下降;黄欠如等 [ 13] 通过 23 年长期施肥试验研究发现长期不施肥红壤性水稻土地力贡献率在试验前 10 年以较快速率下降,之后地力贡献率呈上升趋势,但第 23 年仍较第 1 年的地力贡献率降低 9.4%。本研究的结果也表明,长期不同施肥模式下的土壤基础地力存在显著差异,与 33 年不施肥处理相比,长期施 NPK 肥土壤早、晚稻基础地力产量、基础地力贡献率均显著提高,而长期 NPK 肥配施稻草的提高效果更为显著。这证明长期均衡施用 NPK 肥,尤其是有机无机肥长期配合施用是维持和提高土壤基础地力的重要措施。

3.2 土壤不同基础地力的双季水稻产量效应地力因素是制约粮食单产提高的主要因素之一,土壤地力水平不但影响不施肥地块产量 (基础地力产量),对施肥条件下的产量也有很大影响。夏圣益 [ 14] 认为基础地力高的土壤作物获得高产的潜力大,而基础地力低的土壤只有在较高施肥水平下才能获得较高的产量。因此,对于水稻生产来讲,通过稻田土壤基础地力的培育,既可以提高基础地力产量,也可提高正常施肥水平下的水稻产量。本研究结果表明,无论施肥与否,3 个长期不同施肥处理土壤早、晚稻产量均表现为 NPKS > NPK > CK。这一结果也表明,在同一目标产量水平下,基础地力高的土壤的施肥量低于基础地力低的土壤,说明通过土壤基础地力的培育和提升可以在达到保证作物产量目标的同时适当降低肥料施用量,因此,通过培肥土壤,提高耕地质量和土地生产力,实现 “藏粮于地”。

3.3 土壤基础地力和长期不同施肥模式对水稻氮磷钾养分吸收利用效率的影响施肥的直接目的是作物增产,但通过施肥实现粮食高产稳产的同时,还要兼顾养分资源的优化管理及养分高效利用。长期不同施肥模式对作物养分吸收有重要影响,陈磊等 [ 15] 研究表明,与不施肥相比,长期施化肥或化肥与有机肥配施能极显著地促进作物氮、磷、钾吸收;冀建华等 [ 16] 发现黄泥田上 25 年施 NPK 肥双季稻累计吸氮量较长期不施肥处理大幅度提高;朱霞等 [ 17] 通过在黑土区研究发现化肥与有机肥长期配施显著提高土壤供氮能力,增加植株吸氮量。本研究的结果也表明,长期施 NPK 肥或 NPK 肥配施稻草有利于提高早、晚稻植株氮、磷、钾养分吸收量,在 33 年不同施肥处理土壤上种植水稻,无论施肥与否,3 个长期不同施肥处理土壤上早、晚稻籽粒和地上部氮、磷、钾养分吸收量均表现为NPKS > NPK > CK,这进一步表明长期均衡施肥,尤其是有机无机肥长期配合施用不仅能维持双季水稻较高产量,还对作物养分吸收具有促进作用。

不同研究者对长期不同施肥影响作物养分吸收利用效率的看法不一致,罗照霞等 [ 18] 研究认为与施 NPK 化肥相比,长期 NPK 化肥与有机肥配施降低了氮、钾肥回收利用率,与单施 N 或 NP 肥相比,NPK 配施则提高氮肥回收利用率;高静等 [ 19] 研究我国 6 种旱地上种植小麦发现,长期平衡施用 NPK 化肥和有机无机肥配施对提高磷肥回收率效果显著;罗龙皂等 [ 20] 认为在黄壤上长期有机肥和化肥混施可提高氮肥利用率,且 NPK 肥配施提高钾肥利用率的效果优于有机肥和化肥配施。导致这些研究结果不一致的原因可能与土壤类型、作物种类及具体的施肥处理设置差异等原因有关,同时也由于这些研究结论一般是采用长期定位试验的施肥处理与对照处理的试验数据计算得出养分利用效率,通常情况下长期试验对照是处于养分长期耗竭下的对照,而不是经过多年水肥培育后形成当前基础地力水平土壤的当季对照,因而也不能真实地反映当前基础地力土壤条件下的作物养分利用率。本研究采集 33 年不同施肥处理的 3 个处理土壤进行盆栽试验,能更客观地揭示土壤经过多年水肥培育形成不同基础地力后,对作物养分利用效率的影响。本试验结果表明,相同施肥量条件下,土壤基础地力高的土壤早、晚稻氮、磷、钾肥偏生产力,土壤养分依存率,氮、磷、钾素收获指数也较高,氮、磷、钾肥回收利用率,肥料农学效率,肥料对产量的贡献率则较低。这表明土壤基础地力越高,氮磷钾养分供应能力越强,作物对肥料养分的依赖性减小。因此,通过多年水肥培育,土壤基础地力提升到较高水平后可适当减少肥料投入,在达到维持作物高产稳产目的的同时提高肥料利用效率。

土壤在长期连续不同施肥过程中基础地力发生变化,形成不同地力水平,将 33 年不同施肥模式土壤作为一个整体研究土壤基础地力,使水稻产量随基础地力“水涨船高”效应现象变得直观和容易理解,规避了土壤基础地力变化的复杂化学行为。当前大部分长期定位试验的面积不大,尤其是我国南方水田长期定位试验,采用裂区法将对农艺操作带来诸多不便,也会对长期定位试验造成破坏,通过采集长期不同施肥措施下的土壤进行施肥与不施肥的对比盆栽试验,研究长期不同施肥措施下土壤基础地力变化和氮磷钾养分吸收利用效率差异及其相互关系显得更为现实。因此,研究长期施肥管理措施下土壤基础地力演变过程中或发生变化后的作物氮磷钾养分吸收利用效率对土壤基础地力的响应,无论对于土壤不同基础地力水平下作物施肥量的确定,还是基础地力培育和提升适宜程度的衡量均有指导意义;但对33年三种施肥模式下土壤基础地力的动态变化机制,基础地力定向培育与合理施肥量的关系,土壤基础地力构成的土壤养分有效性时间长短或稳定性等均有待今后进一步研究。

4 结论经过连续 33 年 66 季水稻长期不同施肥后,红壤性水稻土基础地力发生明显变化,长期不施肥 (CK)、长期施 NPK 肥 (NPK) 和长期 NPK 肥配施稻草 (NPKS) 3 个处理土壤的基础地力产量和基础地力贡献率均表现为 NPKS > NPK > CK。长期施 NPK 肥或长期 NPK 肥配施稻草均有利于土壤基础地力的提高,且长期 NPK 肥配施稻草的提升效果更明显。

无论施肥或不施肥,早晚稻产量均随土壤基础地力的提高而增加。基础地力高的土壤上作物获得高产的潜力大。目标产量相同时基础地力高的土壤所需施肥量较低,而基础地力低的土壤对肥料养分的依赖性较强,只有在较高施肥水平下才能获得较高的产量。

氮、磷、钾肥回收利用率,农学效率,氮、磷、钾生理利用率均随土壤基础地力的提高而降低,氮、磷、钾肥偏生产力,土壤氮、磷、钾养分依存率均随土壤基础地力的提高而提高。土壤基础地力越高,土壤本身氮磷钾养分供应能力越强,作物对肥料养分的依赖性越小,在较高的土壤基础地力条件下生产可适当减少肥料施用量,也可满足作物高产稳产,同时提高肥料利用效率。

| [1] |

沈仁芳, 陈美军, 孔祥斌, 等. 耕地质量的概念和评价与管理对策[J].

土壤学报, 2012, 49 (6) : 1210 –1217.

Shen R F, Chen M J, Kong X B, et al. Conception and evaluation of quality of arable land and strategies for its management[J]. Acta Pedologica Sinica, 2012, 49 (6) : 1210 –1217. |

| [2] |

贡付飞, 查燕, 武雪萍, 等. 长期不同施肥措施下潮土冬小麦农田基础地力演变分析[J].

农业工程学报, 2013, 29 (12) : 120 –129.

Gong F F, Zha Y, Wu X P, et al. Analysis on basic soil productivity change of winter wheat in fluvo-aquic soil under long-term fertilization[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2013, 29 (12) : 120 –129. |

| [3] |

曾希柏, 张佳宝, 魏朝富, 等. 中国低产田状况及改良策略[J].

土壤学报, 2014, 51 (4) : 675 –682.

Zeng X B, Zhang J B, Wei C F, et al. The status and reclamation strategy of low-yield fields in China[J]. Acta Pedologica Sinica, 2014, 51 (4) : 675 –682. |

| [4] |

张国荣, 李菊梅, 徐明岗, 等. 长期不同施肥对水稻产量及土壤肥力的影响[J].

中国农业科学, 2009, 42 (2) : 543 –551.

Zhang G R, Li J M, Xu M G, et al. Effects of chemical fertilizer and organic manure on rice yield and soil fertility[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2009, 42 (2) : 543 –551. |

| [5] |

龚伟, 颜晓元, 王景燕. 长期施肥对土壤肥力的影响[J].

土壤, 2011, 43 (3) : 336 –342.

Gong W, Yan X Y, Wang J Y. Effect of long-term fertilization on soil fertility[J]. Soils, 2011, 43 (3) : 336 –342. |

| [6] |

曾祥明, 韩宝吉, 徐芳森, 等. 不同基础地力土壤优化施肥对水稻产量和氮肥利用率的影响[J].

中国农业科学, 2012, 45 (14) : 2886 –2894.

Zeng X M, Han B J, Xu F S, et al. Effect of optimized fertilization on grain yield of rice and nitrogen use efficiency in paddy fields with different basic soil fertilities[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 45 (14) : 2886 –2894. |

| [7] |

曹承富, 孔令聪, 张存岭, 等. 施肥对砂姜黑土基础肥力及强筋小麦产量、品质的影响[J].

中国生态农业学报, 2008, 16 (5) : 1073 –1077.

Cao C F, Kong L C, Zhang C L, et al. Effect of fertilizeation on soil fertilility, wheat yield and quality in Shajiang black soil[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2008, 16 (5) : 1073 –1077. |

| [8] |

廖育林, 郑圣先, 鲁艳红, 等. 长期施用化肥和稻草对红壤性水稻土钾素固定的影响[J].

水土保持学报, 2011, 25 (1) : 70 –73.

Liao Y L, Zheng S X, Lu Y H, et al. Effects of long-term application of fertilizer and rice straw on potassium fixation of reddish paddy soil[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2011, 25 (1) : 70 –73. |

| [9] |

廖育林, 郑圣先, 聂军, 等. 长期施用化肥和稻草对红壤水稻土肥力和生产力持续性的影响[J].

中国农业科学, 2009, 42 (10) : 3541 –3550.

Liao Y L, Zheng S X, Nie J, et al. Effects of long-term application of fertilizer and rice straw on soil fertility and sustainability of a reddish paddy soil productivity[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2009, 42 (10) : 3541 –3550. |

| [10] | Liao Y L, Zheng S X, Nie J, et al. Long-term effect of fertilizer and rice straw on mineral composition and potassium adsorption in a reddish paddy soil[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2013, 12 (4) : 694 –710. |

| [11] |

鲁如坤.

土壤农业化学分析方法. 北京:中国农业科技出版社[M]. 1999 .

Lu R K. Analytical methods for soil and agro-chemistry. Beijing:China Agricultural Science and Technology Press[M]. 1999 . |

| [12] |

鲁艳红, 廖育林, 周兴, 等. 长期不同施肥对红壤性水稻土产量及基础地力的影响[J].

土壤学报, 2015, 52 (3) : 597 –606.

Lu Y H, Liao Y L, Zhou X, et al. Effect of long-term fertilization on rice yield and basic soil productivity in red paddy soil under double-rice system[J]. Acta Pedologica Sinica, 2015, 52 (3) : 597 –606. |

| [13] |

黄欠如, 胡锋, 李辉信, 等. 红壤性水稻土施肥的产量效应及与气候、地力的关系[J].

土壤学报, 2006, 43 (6) : 926 –933.

Huang Q R, Hu F, Li H X, et al. Crop yield response to fertilization and its relations with climate and soil fertility in red paddy soil[J]. Acta Pedologica Sinica, 2006, 43 (6) : 926 –933. |

| [14] |

夏圣益. 土壤基础地力、施肥水平与农作物产量的关系[J].

上海农业科技, 1998 (1) : 6 –8.

Xia S Y. Relations of soil basic fertility and fertilizer rate with crop yield[J]. Shanghai Agricultural Science and Technology, 1998 (1) : 6 –8. |

| [15] |

陈磊, 郝明德, 张少民. 黄土高原长期施肥对小麦产量及肥料利用率的影响[J].

麦类作物学报, 2006, 26 (5) : 101 –105.

Chen L, Hao M D, Zhang S M. Effect of long-term application of fertilizer on wheat yield and fertilizer use efficiency in Loess plateau[J]. Journal of Triticeae Crops, 2006, 26 (5) : 101 –105. |

| [16] |

冀建华, 刘秀梅, 李祖章, 等. 长期施肥对黄泥田碳和氮及氮素利用的影响[J].

中国农业科学, 2011, 44 (12) : 2484 –2494.

Ji J H, Liu X M, Li Z Z, et al. Effects of long-term fertilization on carbon and nitrogen in yellow clayey soil and its nitrogen utilization[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2011, 44 (12) : 2484 –2494. |

| [17] |

朱霞, 韩晓增, 王凤菊. 黑土区长期施肥后土壤供氮能力与氮肥利用特征的研究[J].

农业系统科学与综合研究, 2010, 26 (1) : 59 –62.

Zhu X, Han X Z, Wang F J. The characteristics of nitrogen use efficiency and soil nitrogen supplying after long-term fertilization in black soil[J]. System Sciences and Comprehensive Studies in Agriculture, 2010, 26 (1) : 59 –62. |

| [18] |

罗照霞, 杨志奇, 俄胜哲. 长期施肥对冬小麦产量、养分吸收利用的影响[J].

麦类作物学报, 2015, 35 (4) : 528 –534.

Luo Z X, Yang Z Q, E S Z. Effect of long-term fertilization on nutrient absorption and yield of winter wheat[J]. Journal of Triticeae Crops, 2015, 35 (4) : 528 –534. |

| [19] |

高静, 徐明岗, 张文菊, 等. 长期施肥对我国6种旱地小麦磷肥回收率的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2009, 15 (3) : 584 –592.

Gao J, Xu M G, Zhang W J, et al. Influences of long-term fertilizations on phosphorus recovery efficiency of wheat in six dry upland soils of China[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2009, 15 (3) : 584 –592. |

| [20] |

罗龙皂, 李渝, 张文安, 等. 长期施肥下黄壤旱地玉米产量及肥料利用率的变化特征[J].

应用生态学报, 2013, 24 (10) : 2793 –2798.

Luo L Z, Li Y, Zhang W A, et al. Variation characteristics of maize yield and fertilizer utilization rate on an upland yellow soil under long term fertilization[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2013, 24 (10) : 2793 –2798. |

2016, Vol. 22

2016, Vol. 22  doi:

doi: