氮是作物生长的必需营养元素之一,施用氮肥能促进作物的生长发育、提高作物产量,但目前我国氮肥利用率约为 30%~35%,北方地区小麦、玉米种植区域氮肥损失量在 20%~55%,高施肥区氮肥损失率在 50% 左右 [ 1– 4] ,在稻田中氮肥损失量可达到 50% 甚至更多 [ 5– 7] 。据 2014~2019 年中国氮肥产业深度调研及发展趋势研究报告数据显示,我国氮肥施用量占全球的 1/3,氮肥施用量大且氮肥利用率偏低带来了严重的环境问题,因此对农田系统中氮肥的去向研究受到众多学者的广泛关注 [ 8– 12] 。应用差值法研究氮肥吸收利用其相应的数值变幅较大,因为只有施氮作物吸收的土壤氮量等于不施氮作物吸收的氮量才能反映出肥料施入土壤中的氮肥利用效率,另外传统方法测定的氮肥在土壤中的分布难以真实反映氮肥的当季肥料的分布特点。随着科技的发展, 15N 示踪技术逐渐被应用于氮素吸收利用及去向的研究,并且取得了突破性的进展 [ 13– 17] 。当前,我国肥料利用率仍然没有明显的提高,其原因包括氮素以各种途径损失掉、农民过量施肥和氮磷钾配比不均衡,巨晓棠等 [ 18] 曾指出我国农田过量施氮现象普遍和施肥后损失严重。因此如何提高肥料利用率、降低肥料施用量,研制高效无污染,成本较低,农民易于接受的新型肥料已成为现代农业科学发展的重大课题 [ 19] 。腐植酸对植物生长的影响一直受到关注,它能够促进作物生长并提高产量 [ 20] ,但关于腐植酸对氮肥的综合去向研究相对较少。因此,揭示腐殖酸对氮素的吸收利用、分配以及氮肥在土壤中的分布等机理,对促进腐植酸氮肥的应用具有十分重要的意义。本研究应用 15N 示踪技术研究新型腐植酸氮肥对玉米产量、氮肥吸收利用和分配及氮肥在土壤中分布以及损失的影响,为促进新型肥料的应用,减少环境污染,提高作物产量提供理论依据。

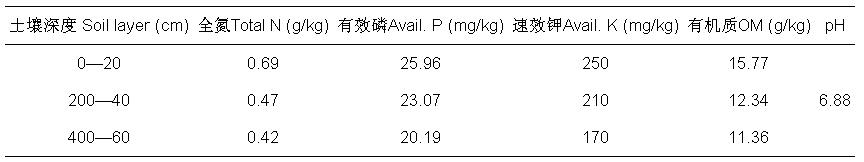

1 材料与方法 1.1 材料与试验设计试验于 2014 年 6 月~ 10 月在山东农业大学资源与环境学院试验基地进行,属黄淮海平原区,气候特征为半湿润温暖带大陆性季风气候,全年降雨量主要集中在 6~10 月份,年平均降雨量约为 700 mm,年平均气温约为 11~15℃,种植制度为冬小麦夏玉米轮作制度。供试土壤为棕壤,其基本理化性质见 表 1,供试玉米品种为郑丹 958。

| 表1 供试土壤基本化学性质 Table 1 Basic chemical properties of tested soil |

|

试验小区用 PVC 圆柱圈起,柱形桶高 0.6 m,直径 0.8 m,小区面积为 0.5 m 2。具体操作为:将大田土壤挖出直径为 0.8 m、高为 0.6 m 的土柱,将圆柱圈套入土柱 (防止扰动土层),再将土壤分层回填于外圈坑内,沉实。试验共设 4 个处理:CK1 (不施氮肥),CK2 (普通尿 素 N 225 kg/hm 2),HA1 (脲基活化腐植酸氮肥 N 225 kg/hm 2),HA2 (常规掺混腐植酸氮肥 N 225 kg/hm 2),3 次重复,随机区组排列,试验小区周边设有保护行,每小区种植 4 株玉米。供试腐植酸氮肥由山东农大肥业有限公司提供(采用风化煤、尿素、腐植酸活化剂等研制), 15N 标记氮肥占 20%, 15N 丰富度为 10.21;供试氮肥为尿素 (N 46%)、脲基活化腐植酸氮肥(腐植酸 15%,N 29.7%)和常规掺混腐植酸氮肥(腐植酸 15%,N 29.7%),磷肥为重过磷酸钙 (P 2O 5 46%),钾肥为硫酸钾 (K 2O 51%)。氮磷钾肥施用量为当地的常规用量,磷肥施用量为 P 2O 5 90 kg/hm 2,钾肥施用量为K 2O 120 kg/hm 2,氮、磷、钾均在 7 叶期一次施入 (当地常用施肥方式)。施肥方式,磷、钾肥沟施,氮肥溶于 3 L 水中均匀浇入土壤,表层覆土。试验在相同地块 (紧邻 15N 处理)另设平行小区 19.2m 2 (4 m×4.8 m),2 次重复,施肥处理相同,不做 15N 标记用以校验玉米产量。玉米采用田间常规管理方法进行管理。

1.2 样品采集与处理 1.2.1 植株样品玉米成熟后采集地上部植株样品,将营养器官与籽粒分拣,对玉米进行计产,将营养器官烘干后称重,用球磨仪分别对玉米籽粒和营养器官进行磨样,备用。

1.2.2 土壤样品在玉米种植前,施肥前,收获后用土钻分别采集各小区 0—20 cm、20—40 cm、40—60 cm 土壤样品,同时测定土壤容重后立即密封带回实验室测定土壤含水量和无机态氮含量,剩余土壤样品风干测定其余指标。

1.2.3 测定项目与方法硝态氮、铵态氮采用 2 mol/L KCl 浸提,流动注射分析仪测定;土壤全氮采用开氏法;植株全氮采用 H 2SO 4-H 2O 2 消煮,半微量开氏法测定; 15N 丰富度采用稳定同位素质谱仪 (型号:Flash2000H+DELTA V Advantage)测定;氨挥发测定采用静态箱体内置硼酸吸收池法测定;氧化亚氮采用静态箱体收集样品—真空瓶贮存冷藏—气相色谱仪测定。静态箱体为塑料材质,箱体为圆柱型,内部装有温度计、空气搅拌器,箱体侧面留有微孔平衡气压。

原子百分超 (%) = 样品 15N 丰富度 (%) - N0 样品 15N 丰富度 (%)

植物从肥料中吸收的氮素百分数 (Ndff, %) = 植物 15N 原子百分超/肥料 15N 原子百分超 × 100

植物从土壤中吸收的氮素百分数 (NDFS,%) = 100% - Ndff%

氮肥利用率 (%) = ∑ (植物各器官全氮量 × Ndff) / 施氮量

植株全生育期的 Ndff (%) = (营养器官全生育期氮素累积量 × 营养器官 Ndff + 籽粒氮素累积量 × 籽粒 Ndff) / (营养器官全生育期氮素累积量 + 籽粒氮素累积量)

施肥后植株 Ndff(%) = (营养器官全生育期氮素累积量 × 营养器官 Ndff + 籽粒氮素累积量 × 籽粒 Ndff) / (营养器官全生育期氮素累积量 + 籽粒氮素累积量 - 施肥前玉米植株氮素累积量)

土壤来自肥料的氮素百分数 (Ndff,%) = 土壤样品 15N 原子百分超/肥料 15N 原子百分超 × 100

氮素收获指数 (%) = 籽粒吸氮量/地上部吸氮量 × 100

氮肥表观损失量 ( 15N) = 施氮量 - 15N 测定的氮素残留量 - 15N 测定的植物吸氮量

氮素表观淋溶量 (60 cm 土壤以下) 及其他损失量 = 氮肥损失量 - 氨挥发损失量 - 氧化亚氮损失量。

数据应用 Microsoft excel 2013 和 SPSS Statis- tics22 分析处理。

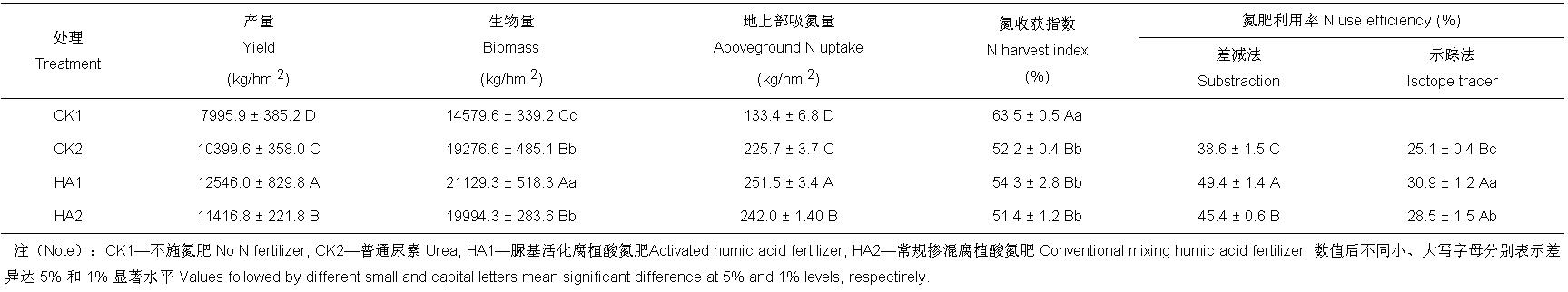

2 结果与分析 2.1 不同腐植酸氮肥对玉米产量和氮素吸收转运的影响由 表 2 可看出,脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 和常规掺混腐植酸氮肥 (HA2) 的玉米产量显著高于等氮量的普通尿素氮肥 (CK2),表明施用腐植酸氮肥能显著提高玉米的产量,且脲基活化腐植酸氮肥的效果最好;与 CK2 相比,HA1 的玉米产量提高 26.8%,HA2 的产量提高 12.7%。施用腐植酸氮肥玉米地上部生物量也有不同程度的增加,HA1 的地上部生物量显著高于其他处理,HA2 的地上部生物量略高于 CK2 处理但两者差异不显著。玉米整个生育期所吸收的氮素 51.4%~63.5% 转移到籽粒,施用氮肥能明显降低玉米的氮素收获指数,但各施用氮肥处理 (CK2、HA1、HA1) 间没有显著差异。不同处理的地上部吸氮量在 N 133.4~251.5 kg/hm 2 之间,与 CK2 比较,施用腐植酸氮肥明显增加地上部氮素积累量,且脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 的效果更加明显;在本试验条件下,从应用差值法计算得到的氮肥利用率看出,腐植酸氮肥能明显提高氮肥利用率;与 CK2 比较,HA2 和 HA2 处理的氮肥利用率分别提高 10.8 和 6.8 个百分点;HA1 比 HA2 高出 4 个百分点。同位素示踪技术测定的氮肥利用率比差值法测定的氮肥利用率平均低 16.3 ± 2.3 个百分点。并且也呈现 HA1 处理的氮肥利用率较其他处理有不同程度提高的现象;其中 HA1 处理的氮肥利用率较 CK2 提高 5.8 个百分点、较 HA2 提高 2.4 个百分点;HA2 处理的氮肥利用率较 CK2 提高 3.4 个百分点。

| 表2 不同施肥处理玉米产量、生物量和氮肥利用率 Table 2 Effect of different nitrogen treatments on maize yield, biomass and nitrogen use efficiency |

|

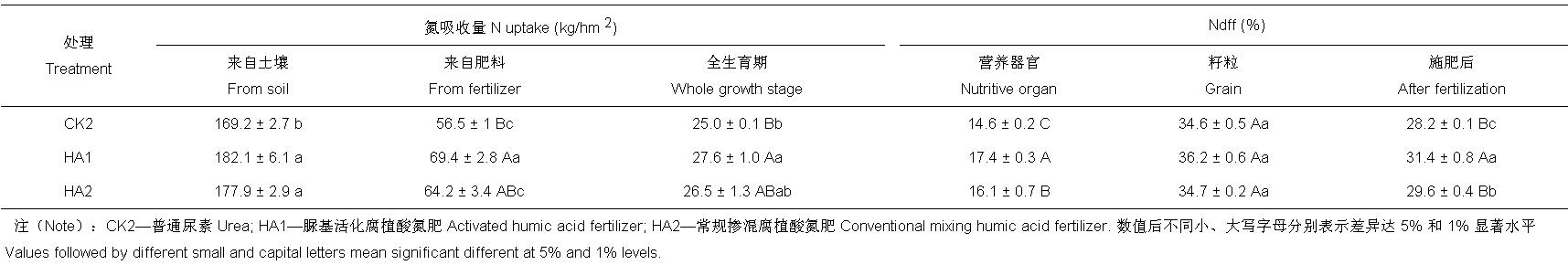

腐植酸氮肥能明显促进玉米对氮素的吸收 ( 表 3)。与 CK2 相比,HA1、HA2 处理的玉米氮素吸收总量分别增加了 25.8 和 16.3 kg/hm 2。 15N 示踪结果表明,玉米所吸收的氮素 72.4%~75.0% 来自土壤,25.0%~27.6% 来自肥料;其中籽粒中氮素 34.6%~36.2% 来自肥料,而营养器官只有 14.6%~17.4% 来自肥料。与 CK2 相比,HA1、HA2 处理玉米从土壤中吸收的氮素分别高出 12.9 和 8.7 kg/hm 2,表明施用腐植酸氮肥也能促进玉米对土壤氮素的吸收利用。自播种时计量,玉米吸收的氮素来自肥料的比例 HA1 处理略高于 HA2,但差异不显著。

| 表3 氮素吸收量和来自肥料的比例(Ndff) Table 3 N uptake amount and the proportion from fertilizers |

|

从氮肥施用后开始计量,不同肥料处理对玉米吸收氮素的影响存在明显差异。施肥后玉米吸收的氮素 28.2%~31.4% 来自肥料,HA1 和 HA2 处理的玉米吸收的氮素来自肥料的比例显著高于 CK2。转移到籽粒的氮素来自肥料的比例,HA1 处理略高于其它处理,但 3 个处理间差异不显著,说明腐植酸氮肥促进玉米吸收的土壤氮素主要转移至籽粒。不同施肥处理营养器官吸收的氮素来自肥料的比例存在明显的差异,HA1 和 HA2 处理玉米营养器官吸收的氮素来自肥料的比例高于 CK2,HA1 处理也高于 HA2 处理。

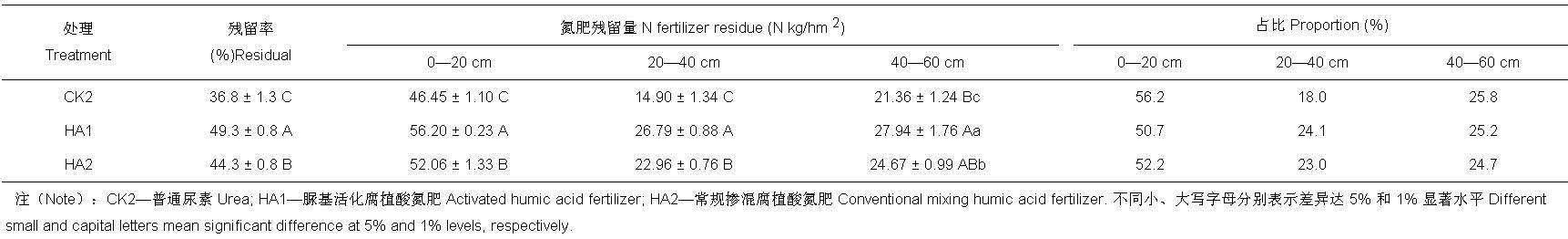

2.3 氮素在土壤中的去向与分布15N 示踪技术测定的氮肥在土壤中的残留量结果 ( 表 4)表明。施用的氮肥有 36.8%~49.3% 残留在土壤中,与 CK2 相比,HA1 和 HA2 处理的土壤氮肥残留量分别提高了 12.5 和 7.5 个百分点,其中 HA1 与 CK2 差异达到显著水平。施用腐植酸氮肥后 0—60 cm 土壤氮素的残留量明显增加,施用 HA1 的土壤氮素残留量最多,其次为 HA2,以 CK2 处理的最低。残留在土壤中的氮素主要分布在 0—20 cm土层,占总残留量的 50.7%~56.2%,20—40 cm 土层占 18.0%~24.1%,40—60 cm 土层占 24.7%~25.8%。

| 表4 示踪技术测定的氮肥在土壤中的残留 Table 4 Nitrogen residues in different soil layers using the 15N tracer technology |

|

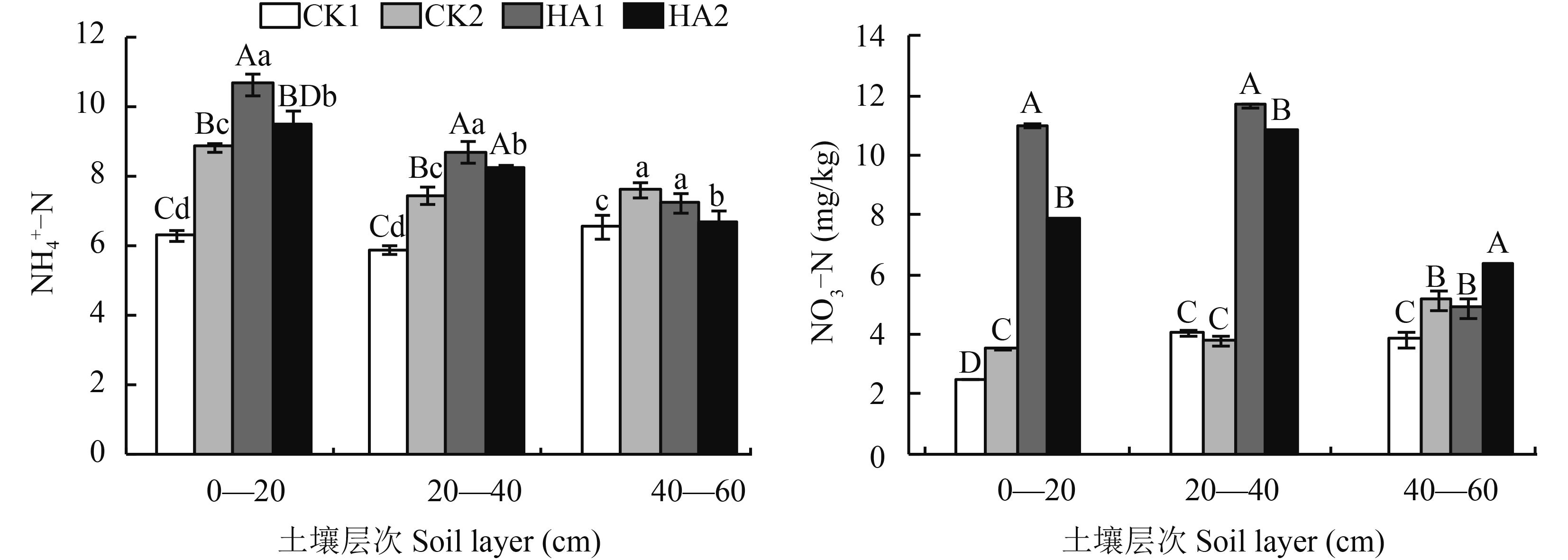

由 图 1 看出,玉米收获后不同施肥处理的土壤各层次铵态氮含量存在显著差异。与 CK2 比较,施用腐植酸氮肥明显提高了 0—20 cm、20—40 cm 土层铵态氮含量,且以 HA1 处理土壤铵态氮含量最高;而 40—60 cm 土层铵态氮含量有不同程度的降低,且以 HA2 处理降低最为明显。同一处理不同土层相互比较可看出,CK2 处理 0—20 cm 与 20—40 cm 土层铵态氮含量差值明显小于 HA1 处理,CK2 处理 20—40 cm 与 40—60 cm 土层铵态氮含量差异不显著;HA2 处理不同土层中铵态氮含量随着土壤深度的增加逐渐降低。

施用腐植酸氮肥能明显降低土壤的硝化作用,减少氮素向土壤深层的迁移。玉米收获后不同施肥处理各土层土壤中硝态氮含量相差较大 ( 图 1)。与 CK2 比较,施用腐殖酸氮肥处理 0—20、20—40 cm 土层硝态氮含量明显增加,且 HA1 显著高于 HA2 处理,HA1 处理 40—60 cm 土层硝态氮含量略低于 CK2。同一处理不同土层比较可看到,CK2 处理土壤硝态氮含量自浅至深递增,HA2 土壤硝态氮含量先升高后降低,以 40—60 cm 土层最低。

|

| 图1 玉米收获后不同处理不同层次土壤铵态氮、硝态氮含量 Fig. 1 Ammonia and nitrate contents in different fertilizer treatment at different soil layers after corn harvest |

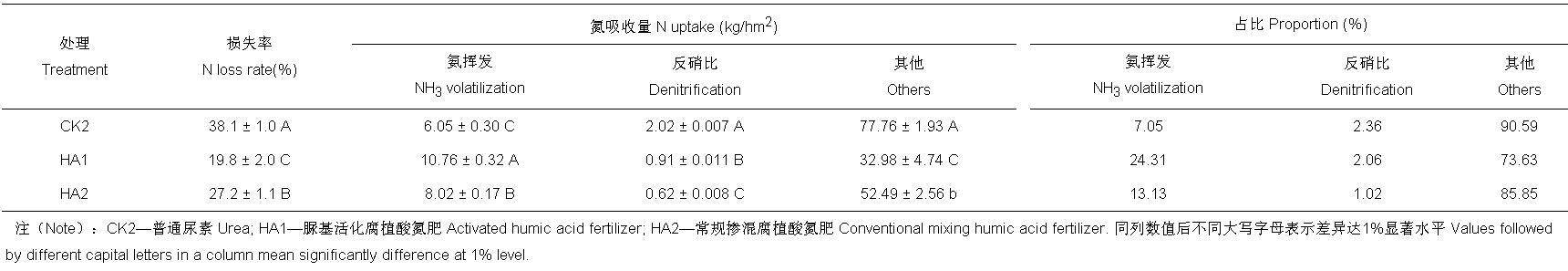

表 5 表明,不同施肥处理氮肥损失量占总施肥量的 19.8%~38.1%;施用腐植酸氮肥能明显降低氮素损失率,与相同施氮量的普通尿素比较,脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 处理氮素损失率降低 18.3 个百分点,常规掺混腐植酸氮肥 (HA2) 氮素损失率降低 10.9 个百分点,腐植酸氮肥处理氮素损失率平均降低 14.6 个百分点。从土壤氮素的损失途径看,氮素淋溶及其他损失量最大、氮素损失比例最高,其次是氨挥发引起的氮素损失,N 2O 引起的氮素损失所占的比例最低。施用腐植酸氮肥使土壤氨挥发损失量明显增加,且脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 处理的氨挥发损失最大。施用腐植酸氮肥均能明显降低土壤氧化亚氮排放量,且以常规掺混腐植酸氮肥 (HA2) 处理的氧化亚氮排放量最低。与普通尿素氮肥 (CK2) 相比,腐植酸氮肥处理的氮肥淋溶损失明显降低,平均低 15.6%,且以脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 处理低。

| 表5 不同类型肥料的氮素损失量和损失比例 Table 5 Loss amount and proportion in total nitrogen input with different fertilizers |

|

目前关于腐植酸氮肥对玉米产量、氮肥利用率以及氮素去向与损失影响的研究相对较少。本试验采用 15N 示踪技术的研究结果表明,施用普通尿素处理玉米的氮肥利用率为 25.1%,土壤氮肥残留率为 36.8%,氮肥损失率为 38.1%;脲基活化腐植酸处理的氮肥利用率为 30.9%,土壤氮肥残留率为 49.3%,氮肥损失率为 19.8%;常规掺混腐植酸氮肥利用率为 28.5%,土壤氮肥残留率为 44.3%,氮肥损失率为 27.2%。以上结果充分表明,施用腐植酸氮肥能提高氮肥利用率,增加土壤氮素存留量,减少氮肥损失,且脲基活化腐植酸效果最好。

15N 示踪技术测定的氮肥利用率仅包括作物吸收的示踪氮肥,没有包括因施肥交换出土壤原有氮素的部分。因此,示踪法测定的氮肥利用率一般低于差值法 [ 21] 。本研究采用示踪法测定的氮肥利用率比差值法测定的氮肥利用率低,这与众多研究结果一致。

许多研究表明,腐植酸能提高肥料利用率和作物产量 [ 22– 24] 。梁太波等 [ 23 和王汝娟等 24] 研究认为,腐植酸能增加根系生物量,提高根系活力,从而增强了根系对营养元素的吸收能力。Pamela 等 [ 20] 在其相关综述中指出,众多研究都表明腐植酸能促进植物对氮素的吸收。本文虽然缺乏腐植酸氮肥对玉米根系生长和根系活力等指标影响的具体数据,但腐植酸氮肥在提高玉米产量、氮肥利用率和促进氮素吸收方面的作用是明确的。

腐植酸大分子的基本结构是芳环和脂环,环上连有羧基、羟基、羰基、醌基、甲氧基等官能团,腐植酸的多种活性基团使其具有多种功能,如较强的亲水性、络合能力、以及较高的吸附能力。张树清等 [ 25] 研究指出,腐植酸吸附量随着氮浓度的增加亦增加,从而间接说明腐植酸具有较强的吸附能力。本研究表明,腐植酸氮肥明显增加了氮素在 0—60 cm 土层的残留量,脲基活化腐植酸的作用更加明显。这可能是因为尿素施入土壤后水解为铵态氮再经硝化作用转变为硝态氮,腐植酸分子具有较多的羧基、羟基以及其它吸附能力的官能团,增加了对土壤铵态氮和硝态氮的吸附,从而减少了土壤氮素的淋溶,增加了土壤氮素残留量,有效的降低氮肥向深层土壤的迁移,从而更好的满足作物根系需肥特性。尿基活性腐殖酸尿素 (HA1) 处理 0—40 cm 土层的氮肥残留占总施氮量的 36.9%,普通腐殖酸尿素 (HA2) 处理的占总施氮量的 33.3%,分别比 CK2 增加 9.6、6.0 个百分点。

氨挥发速率与土壤中铵态氮含量呈正相关性 [ 26] 。本试验中腐植酸氮肥处理土壤氨挥发损失量明显高于普通尿素 (CK2) 处理,又以脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 土壤氨挥发损失量最大,施用腐植酸氮肥处理 0—20、20—40 cm 土壤铵态氮含量明显高于 CK2 处理,且施用脲基活化腐植酸氮肥 (HA1) 土壤铵态氮含量最高。

施用腐殖酸氮肥土壤氮素淋溶量明显降低,由于硝态氮极易淋失,但施用腐殖酸氮肥明显的抑制了土壤中氮素的硝化作用从而也抑制了土壤的反硝化作用, 表 5 中 HA1、HA2 处理的 N 2O 损失量比 CK2 明显降低,结果降低了土壤氮素淋溶。虽然本次试验缺乏腐植酸抑制土壤硝化作用和土壤反消化作用具体数据,但是腐植酸氮肥对减缓氮素向土壤深层迁移是明确的。

4 结论腐植酸氮肥显著增加 0—20 cm 土层氮素残留量和 0—40 cm 土壤无机态氮含量,改善了氮素在土壤中的分布,更好地满足作物根系需肥特性,因而显著提高了玉米产量和氮肥利用率,促进了玉米对氮素的吸收利用。腐植酸氮肥能显著降低氧化亚氮产生量和其它途径氮素损失,从而减少氮素损失量,脲基活化腐植酸氮肥作用效果较普通腐殖酸尿素效果更加明显。

| [1] |

巨晓棠, 潘家荣, 刘学军, 张福锁. 北京郊区冬小麦/夏玉米轮作体系中氮肥去向研究[J].

植物营养与肥料学报, 2003, 9 (3) : 264 –270.

Ju X T, Pan J R, Liu X J, Zhang F S. Study on the fate of nitrogen fertilizer in winter wheat summer maize rotation system in Beijing suburban[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2003, 9 (3) : 264 –270. |

| [2] |

巨晓棠, 潘家荣, 刘学军, 等. 高肥力土壤冬小麦生长季肥料氮的去向研究[J].

核农学报, 2002, 16 (6) : 397 –402.

Ju X T, Pan J R, Liu X J, et al. The fate of nitrogen in winter wheat growth season under high soil fertility condition[J]. Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2002, 16 (6) : 397 –402. |

| [3] |

党廷辉, 蔡贵信, 郭胜利, 等. 用15N标记肥料研究旱地冬小麦氮肥利用率与去向[J].

核农学报, 2003, 17 (4) : 280 –285.

Dang T H, Cai G X, Guo S L, et al. Study on nitrogen efficiencies of dry land wheat by 15N labeled fertilizer[J]. Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2003, 17 (4) : 280 –285. |

| [4] |

吉艳芝, 巨晓棠, 刘新宇, 等. 不同施氮量对冬小麦田氮去向和气态损失的影响[J].

水土保持学报, 2010, 24 (3) : 113 –118.

Ji Y Z, Ju X T, Liu X Y, et al. Impact of different nitrogen application on nitrogen movement and gaseous loss of winter wheat fields[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2010, 24 (3) : 113 –118. |

| [5] | Keeney D R. Nitrogen management for maximum efficiency and minimum pollution[A]. Stevenson F J. Nitrogen in agricultural soils[M]. Madison, WI:American Society of Agronomy, 1982. 605-649. |

| [6] |

朱兆良. 农田中氮肥的损失与对策[J].

土壤与环境, 2000, 9 (1) : 1 –16.

Zhu Z L. Loss of fertilizer N from plants-soil system and the strategies and techniques for its reduction[J]. Soil and Environmental Sciences, 2000, 9 (1) : 1 –16. |

| [7] | William R R, Solie J B, Johnson G V, et al. Improving nitrogen use efficiency in cereal grain production with optical sensing and variable rate application[J]. Agronomy Journal, 2002, 94 : 815 –820. |

| [8] |

程励励, 文启孝, 李洪. 盆栽和田间条件下土壤15N标记肥料氮的转化[J].

土壤学报, 1989, 26 (2) : 124 –130.

Cheng L L, Wen Q X, Li H. Transformation of 15N labeled fertilizer N in soils under greenhouse and field conditions[J]. Acta Pedologica Sinica, 1989, 26 (2) : 124 –130. |

| [9] | Shi S L, Liao H Q, Wen Q X. Fate of N from green manures and ammonium sulfate[J]. Pedosphere, 1991, 1 (3) : 219 –227. |

| [10] |

朱兆良, 文启孝.

中国土壤氮素. 南京:江苏科学技术出版社[M]. 1992 : 213 -249.

Zhu Z L, Wen Q X. Nitrogen in soils of China. Jiangsu Science and Technology Publishing House[M]. 1992 : 213 -249. |

| [11] |

鲁如坤.

土壤-植物营养学原理和施肥. 北京:化学工业出版社[M]. 1998 : 112 -151.

Lu R K. Principles of soil and plant nutrition and fertilizer application. Beijing:Chemical Industry Press[M]. 1998 : 112 -151. |

| [12] |

张绍林, 朱兆良, 徐银华. 黄泛区潮土-冬小麦系统中尿素的转化和化肥氮去向的研究[J].

核农学报, 1989, 3 (1) : 9 –15.

Zhang S L, Zhu Z L, Xu Y H. The transformation of urea and the fate of fertilizer nitrogen in fluvo-aquic soil-winter wheat system in flooded plain of Huanghe River[J]. Acta Agriculturae Nucleatae Sinica, 1989, 3 (1) : 9 –15. |

| [13] | Below F E, Crafs-Bramdmer R S J, Harper J E. Uptake distribution and remobilization of 15N-labeled urea applied to maize canopies[J]. Agronomy Journal, 1985, 77 : 412 –415. |

| [14] |

李生秀, 李宗让, 田霄鸿, 王朝晖. 植物地上部分氮素的挥发损失[J].

植物营养与肥料学报, 1995, 2 (1) : 18 –25.

Li S X, Li Z R, Tian X H, Wang C H. Nitrogen loss from above-ground plants by volatilization[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Sciences, 1995, 2 (1) : 18 –25. |

| [15] |

王百群, 张卫, 余存祖. 用15N示踪法研究不同土壤水分条件下小麦对氮的吸收利用[J].

核农学报, 1999, 13 (6) : 362 –367.

Wang B Q, Zhang W, Yu C Z. Nitrogen uptake and fertilizer nitrogen use efficiency of wheat under different soil water conditions[J]. Acta Agriculturae Nucleatae Sinica, 1999, 13 (6) : 362 –367. |

| [16] |

尚兴甲, 王梅芳, 付宝余. 运用同位素15N研究冬小麦不同时期追施尿素的效果及氮肥的利用率[J].

土壤肥料, 2001 (6) : 9 –11.

Shang X J, Wang M F, Fu B Y. Study on the nitrogen diagnosis of transplanting maize recommendation of nitrogen fertilizer as top dressing[J]. Soil and Fertilizer, 2001 (6) : 9 –11. |

| [17] |

沈其荣, 徐国华. 小麦和玉米叶面标记尿素态15N的吸收和运输[J].

土壤学报, 2001, 38 (1) : 67 –74.

Shen Q R, Xu G H. Foliar absorption and translocation of labelled urea-15N in corn and wheat[J]. Act Pedologica Sinica, 2001, 38 (1) : 67 –74. |

| [18] |

巨晓棠, 谷保静. 我国农田氮肥施用现状、问题及趋势[J].

植物营养与肥料学报, 2014, 20 (4) : 783 –795.

Ju X T, Gu B J. Status-quo, problem and trend of nitrogen fertilization in China[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilize, 2014, 20 (4) : 783 –795. |

| [19] |

刘德林, 聂军, 肖剑. 15N标记水稻控释氮肥对提高氮素利用效率的研究[J].

激光生物学报, 2002, 11 (2) : 87 –92.

Liu D L, Nie J, Xiao J. Study on 15N labeled rice controlled release fertilizer in increasing nitrogen utilization efficiency[J]. Acta Laser Biology Sinica, 2002, 11 (2) : 87 –92. |

| [20] | Pamela C, Louise N, Joseph W K. Agricultural uses of plant bio stimulants[J]. Plant and Soil, 2014, 383 : 3 –41. |

| [21] |

朱兆良. 中国土壤氮素研究[J].

土壤学报, 2008, 45 (5) : 778 –783.

Zhu Z L. Research on soil nitrogen in China[J]. Acta Pedologica Sinica, 2008, 45 (5) : 778 –783. |

| [22] |

梁太波, 王振林, 刘兰兰, 等. 腐植酸尿素对生姜产量及氮素吸收、同化和品质的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2007, 13 (5) : 903 –909.

Liang T B, Wang Z L, Liu L L, et al. Effect of humic acid urea on yield and nitrogen absorption assimilation and quality of ginger[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2007, 13 (5) : 903 –909. |

| [23] |

梁太波, 王振林, 刘娟, 等. 灌溉和旱作条件下腐植酸复合肥对小麦生理特性及产量的影响[J].

中国农业生态学报, 2009, 17 (5) : 900 –904.

Liang T B, Wang Z L, Liu J, et al. Effect of humate compound fertilizer on physiological characteristics and yield of wheat under irrigated and rain-fed condition[J]. Chinese Journal of Eco-Agricultural, 2009, 17 (5) : 900 –904. |

| [24] |

王汝娟, 王振林, 梁太波, 等. 腐植酸钾对食用甘薯品种钾吸收、利用和块根产量的影响[J].

植物营养与肥料学报, 2008, 14 (3) : 520 –526.

Wang R J, Wang Z L, Liang T B, et al. Effect of HA-K fertilizer on the absorption and utilization of potassium and the storage root yield in sweet potato for table use[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2008, 14 (3) : 520 –526. |

| [25] |

张树清, 刘秀梅, 冯兆滨. 腐植酸对氮、磷、钾的吸附和解吸特性研究[J].

腐植酸, 2007 (27) : 15 –21.

Zhang S Q, Liu X M, Feng Z B. Study on the adsorption-desorption characteristics of humic acid on NPK[J]. Humic, 2007 (27) : 15 –21. |

| [26] |

邓美华, 尹斌, 张绍林, 等. 不同施氮量和施氮方式对稻田氨挥发损失的影响[J].

土壤, 2006, 38 (3) : 263 –269.

Deng M H, Yin B, Zhang S L, et al. Effects of rate and method of N application on ammonia volatilization in paddy fields[J]. Soils, 2006, 38 (3) : 263 –269. |

2016, Vol. 22

2016, Vol. 22  doi:

doi: