小麦也是我国最重要的口粮之一,小麦产业发展直接关系到我国的粮食安全和社会稳定。小麦单产的提高受到很多因素的影响,品种改良是其中的一个重要因素 [ 1] 。国内外有关试验都证明,在小麦单产的提高中,品种的作用占 40%~50% [ 2] 。建国以来,我国不同地区小麦品种经历了 6~8 次较大规模品种更换,同时在陕西也经历了 6 次大规模的品种更替,小麦产量逐步提高。钱曼懋等 [ 3] 对建国以来北部冬麦区 48 个品种的研究表明,以解放时期种植的地方品种产量为基数,50 年代的品种产量提高了 24.4%,60 年代提高了 20.4%,70 年代提高了 39.1%,80 年代提高了 46.3%。耿志训等 [ 4] 研究认为,在陕西武功1950~1980 年 30 年间,品种改进的作用平均占增产的 42.8%,每年因品种改进的增产率为 1.4%;在 1950~1965 年、1965~1973 年和 1973~1980 年间,品种改进增产率分别为 30.6% 和 47.6% 和 58.8%。那么,品种演替这种增产趋势在不同肥力水平土壤上的表现如何,以往研究甚少。

小麦品种改良对作物产量提高有很大的贡献。那么品种演替过程中对养分效率,如磷效率如何影响?尽管一些研究表明不同小麦品种磷素利用效率存在较大差异 [ 5– 8] ,这种品种间的差异不但存在于低磷和高磷水平间,而且也存在于同一磷水平内 [ 9] 。然而关于品种更替增产下磷效率,如磷生理效率如何变化,还鲜见报道。上世纪 80 年代以前,我国大多数土壤均表现为缺磷;80 年代之后,大量施入磷肥显著提高了作物产量,而磷肥过多投入不但使磷素在土壤中大量累积,还会造成作物对磷素的奢侈吸收 [ 10] 。另外,世界范围内磷矿资源短缺,多个研究预测磷资源持续利用时间约 100 多年 [ 11– 12] 。因此,农业生产过程中磷高效利用显得极为重要,磷高效品种的育成对于缓解磷矿消耗尤为重要 [ 13] 。那么了解小麦育种历程中磷生理效率变化有助于为育种学家未来育种提供借鉴。

小麦是陕西省的主要粮食作物之一,关中平原是陕西乃至我国高产和优质的小麦生产区域之一 [ 14] ,也是小麦品种改良和小麦良种繁供的传统优势基地之一 [ 15] 。为了了解该区域小麦品种更替增产过程中对土壤肥力水平的响应以及磷生理效率的变化,本文利用长期施肥定位试验构建的不同土壤肥力梯度,来研究陕西关中地区小麦品种演替过程中产量、产量构成因素以及磷生理效率的变化特征。

1 材料与方法 1.1 试验地概况本试验在“国家黄土肥力和肥料效益监测基地”进行,基地位于黄土高原南部的陕西省关中平原杨凌示范区 (34°17′51″N,108°00′48″E,海拔 534 m)。供试土壤为塿土 (旱耕土垫人为土),黄土母质。试验点的年平均气温 13℃,年降水量 550 mm,且降水主要集中在 6~9 月份。

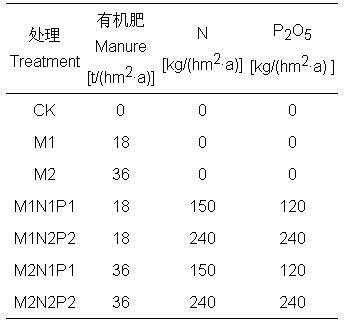

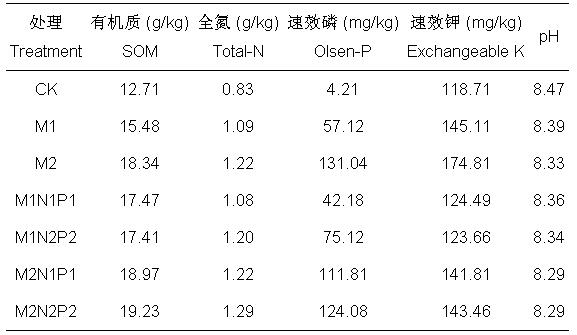

1.2 试验设计小麦-玉米轮作长期定位试验开始于 1980 年秋,试验设氮、磷化肥以及有机肥各 3 个水平,共 9 个处理,随机区组排列,每个处理 3 次重复。本研究涉及其中 7 个施肥处理,具体施肥量见 表 1,M 代表牛粪,牛粪中氮、磷、钾含量多年均值分别为 23.42、10.07、11.77 g/kg。小麦和玉米化肥用量相同,有机肥只在小麦季施用,不同处理在一定程度上反映了不同土壤肥力水平,2013 年 6 月冬小麦收获后的土壤基本化学性质见 表 2。2013 年冬小麦季,不同施肥处理分别种植了关中平原 80 年代主栽品种小偃 6 号、90 年代末小偃 22 以及近年来育成的西农 979。每个小区种植 24 行小麦,每个品种每区种植 8 行,行距为 25 cm,小区面积 30 m 2 (6 m × 5 m),不同品种在播种时基于发芽率以及千粒重的估算,保证品种间基本苗数一致,播种日期为 2013 年 10 月 6 日,收获日期为 2014 年 6 月 9 日。小麦生育期间进行冬灌一次,灌水量 90 mm。

| 表1 冬小麦/夏玉米轮作体系试验处理与施肥量 Table 1 Treatments and rates of fertilizers in the winter wheat-summer maize cropping system |

|

| 表2 33 年长期定位试验后不同肥料处理土壤 (0-20 cm) 化学性质 Table 2 Some soil chemical properties (0-20 cm) after 33-years different fertilizer treatments |

|

小麦成熟时每小区各品种收获约 2.0 m 2,风干、脱粒测定生物量以及籽粒产量。同时每小区每个品种选取 2 个 1 m 行测定穗数,并从中随机取 10 株测定穗粒数以及千粒重。

每个小区每个品种选取小麦秸秆 (包括叶) 以及籽粒,进行全磷分析。全磷测定采用 H 2SO 4-H 2O 2 消化,钼锑抗比色法测定。

1.4 数据分析小麦磷素吸收量、生产 100 kg 小麦需磷量以及磷生理效率计算公式如下:

小麦吸磷量 (kg/hm 2) = 秸秆生物量 × 秸秆磷浓度 + 籽粒产量 × 籽粒磷浓度

100 kg 小麦籽粒需磷量 (kg) = 植株吸磷量/产量 × 100

磷生理效率 (kg/kg) = (施磷区产量 – 不施肥区产量) / (施磷区地上部植株吸磷量 – 不施肥区地上部植株吸磷量)

对不同施肥处理或小麦品种间的产量以及其它指标进行了单因素以及双因素方差分析,方差分析达显著水平后,采用 LSD 法进行多重比较。数据采用 SPSS (V20.0) 软件进行统计分析。

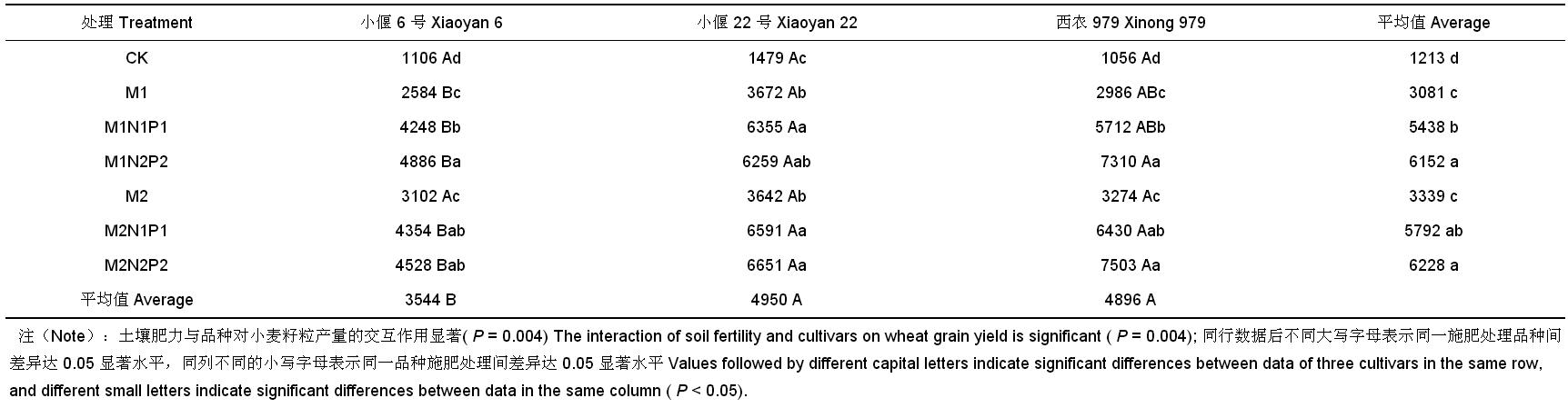

2 结果与分析 2.1 不同土壤肥力梯度下冬小麦籽粒产量及其构成因素由 表 3 看出,随着品种更替 3 个小麦品种平均产量分别为 3544 kg/hm 2 (小偃 6 号),4950 kg/hm 2 (小偃 22 号) 和 4896 kg/hm 2 (西农 979),其中小偃 6 号显著低于小偃 22 号和西农 979。同一施肥处理品种演替的产量变化与总趋势不同,如长期不施肥 (CK) 的瘠薄土壤以及长期施用高量有机肥 (M2),品种更替产量变化不明显;而长期施用低量有机肥处理 (M1),小偃 6 号产量显著低于小偃 22 号,西农 979 与前两者差异不显著;长期有机肥配合化肥 (MNP 处理) 的高肥力土壤,小偃 6 号产量均显著低于西农 979 和小偃 22 号,后两者差异不显著。

| 表3 不同土壤肥力下不同品种小麦籽粒产量 (kg/hm 2) Table 3 Grain yields of wheat under different soil fertility levels |

|

不同施肥处理小麦平均产量范围为 1213~6228 kg/hm 2 ( 表 3),施肥处理较 CK 增产 154%~413%。从不同品种对土壤肥力的响应可以看出,小偃 6 号产量变化范围为 1106~4886 kg/hm 2,与 CK 处理相比,施肥的增产幅度为 134%~342%,其中高肥的增产幅度为 307%,低肥的增产幅度为 157%。小偃 22 号产量变化范围为 1479~6651 kg/hm 2,与 CK 处理相比,施肥的增产幅度为 146%~350%,其中高肥的增产幅度为 337%,低肥的增产幅度为 147%。西农 979 产量变化范围为 1056~7503 kg/hm 2,与 CK 处理相比,施肥增产幅度为 183%~611%,其中高肥增产幅度为 538%,低肥增产幅度为 196%。综合以上结果可以看出,西农 979 随土壤肥力提高产量增幅最大,其次是小偃 22 号,最小为小偃 6 号;同时,高肥力水平下小麦产量增幅明显大于低肥力水平下。

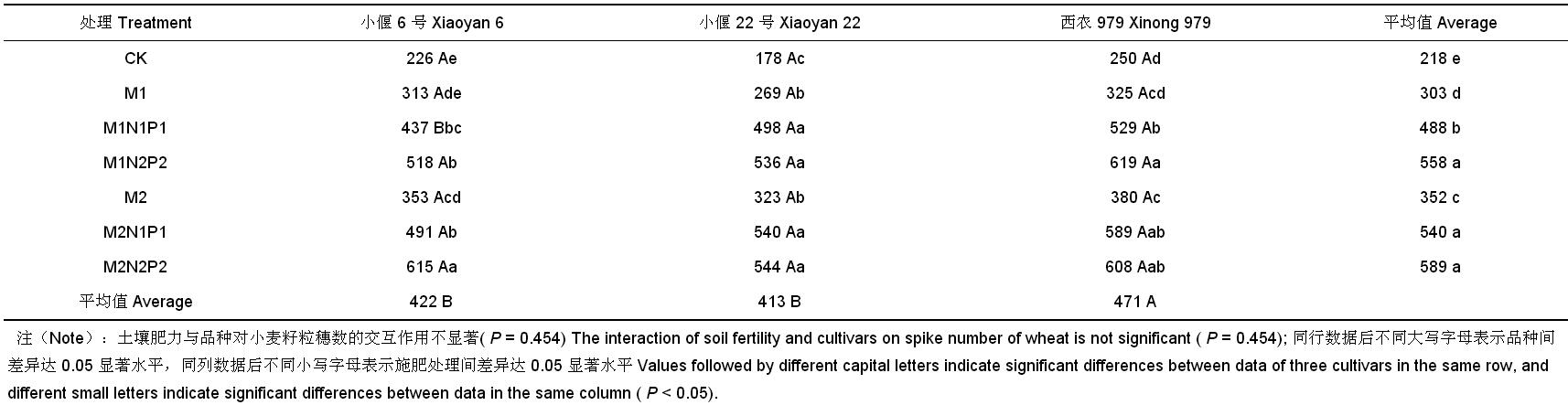

表 4 表明,不考虑土壤肥力条件随着品种更替小麦平均穗数西农 979 显著高于小偃 22 号和小偃 6 号,后二者穗数相似。进一步分析同一肥力梯度下品种间的穗数差异,结果显示除了 M1N1P1 处理小偃 6 号显著低于其它两个品种之外,其它处理 3 个品种间均无显著差异,但各处理均为西农 979 穗数最高(表4)。

| 表4 不同肥力下土壤小麦穗数 (× 10 4 No./hm 2) Table 4 Spike number of wheat under different soil fertility levels |

|

不考虑品种时,不同肥力梯度的小麦穗数有显著差异,其中 M1N2P2、M2N1P1、M2N2P2 处理显著高于 M1N1P1 处理,M1N1P1 处理显著高于 M2 处理,M2 处理显著高于 M1 处理,M1 处理显著高于 CK 处理。从不同品种对土壤肥力的响应可以看出,3 个品种随土壤肥力提高穗数均有增加趋势( 表 4)。

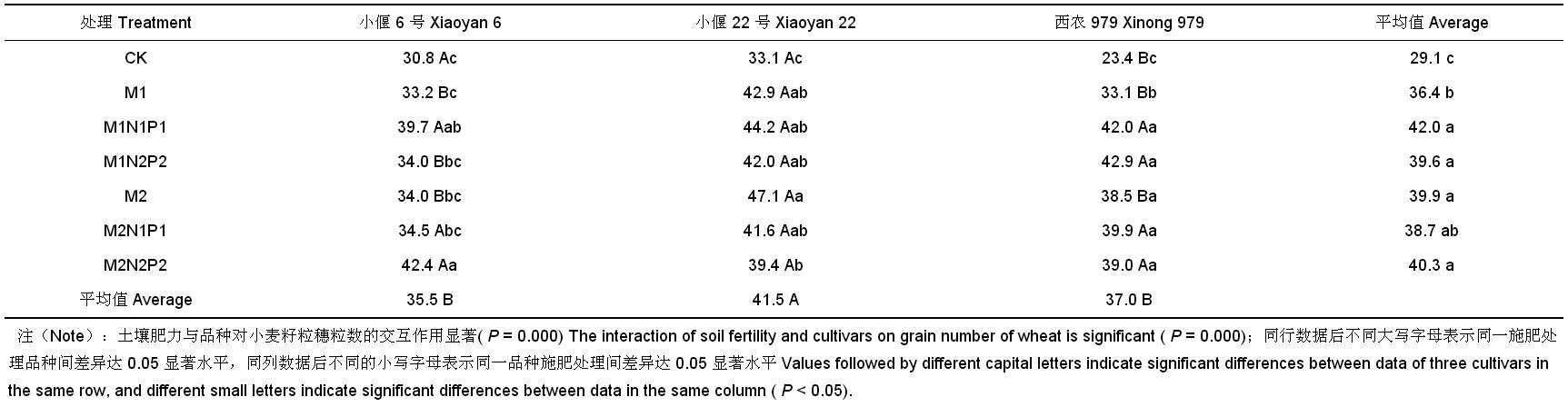

表 5 表明,不考虑土壤肥力条件随着品种更替平均穗粒数为小偃 22 号显著高于小偃 6 号和西农 979,后二者穗粒数相似。长期不施肥处理 (CK),西农 979 显著低于其它两个品种;低肥力条件下,小偃 22 号穗粒数显著高于其它两个品种;M1N1P1、M2N1P1 和 M2N2P2 三个处理中,3 个品种间没有显著差异; M1N2P2 处理小偃 6 号穗粒数显著低于其他两个品种。

| 表5 不同肥力土壤小麦穗粒数 (grain/spike) Table 5 Grain number of wheat under different soil fertility levels |

|

不考虑品种时,不同肥力处理间穗粒数存在显著差异 ( 表 5),其中 M1N1P1、M2N2P2、M2、M1N2P2 处理显著高于 M2N1P1 处理,所有施肥处理均高于不施肥处理。3 个品种随土壤肥力提高穗粒数有增加趋势,但是每个品种具体处理间变化趋势不尽一致。

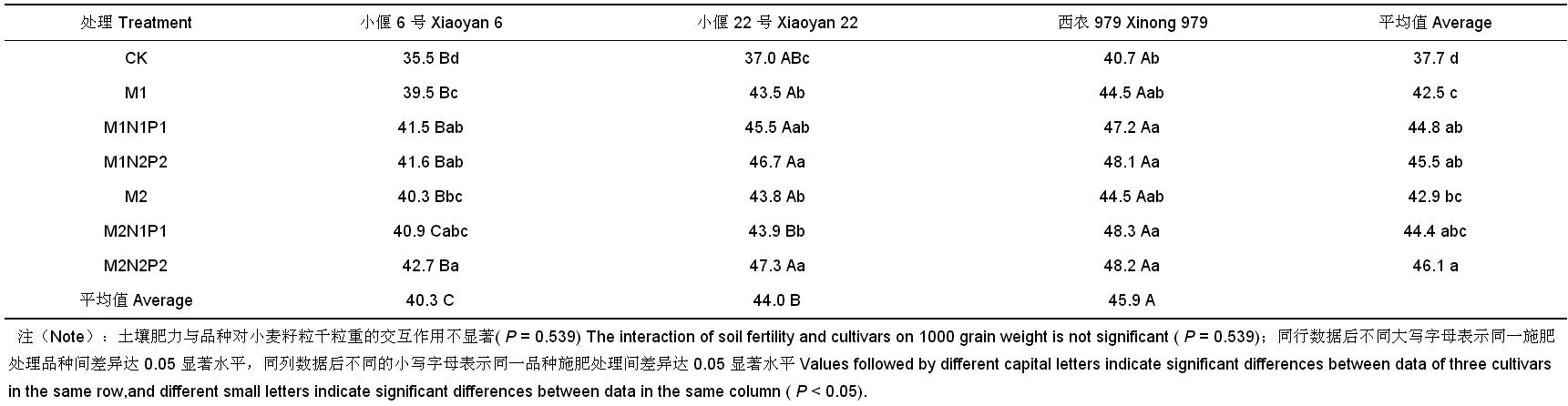

表 6 表明,不考虑土壤肥力条件随着品种更替千粒重显著提高。进一步分析同一肥力梯度下品种间的千粒重差异,除 M2N1P1 处理三个品种间千粒重显著不同外,其它处理几乎均表现为小偃 6 号显著低于小偃 22 号和西农 979,后两者无显著差异。

| 表6 不同肥力土壤小麦千粒重 (g) Table 6 1000 grain weight of wheat under different soil fertility levels |

|

不考虑品种时不同肥力梯度间千粒重差异显著,其中 M1N1P1、M1N2P2、M2N2P2 显著高于 M1,施肥处理显著高于不施肥。进一步分析不同品种对土壤肥力的响应 ( 表 6),3 个不同品种随土壤肥力提高千粒重有增加趋势。

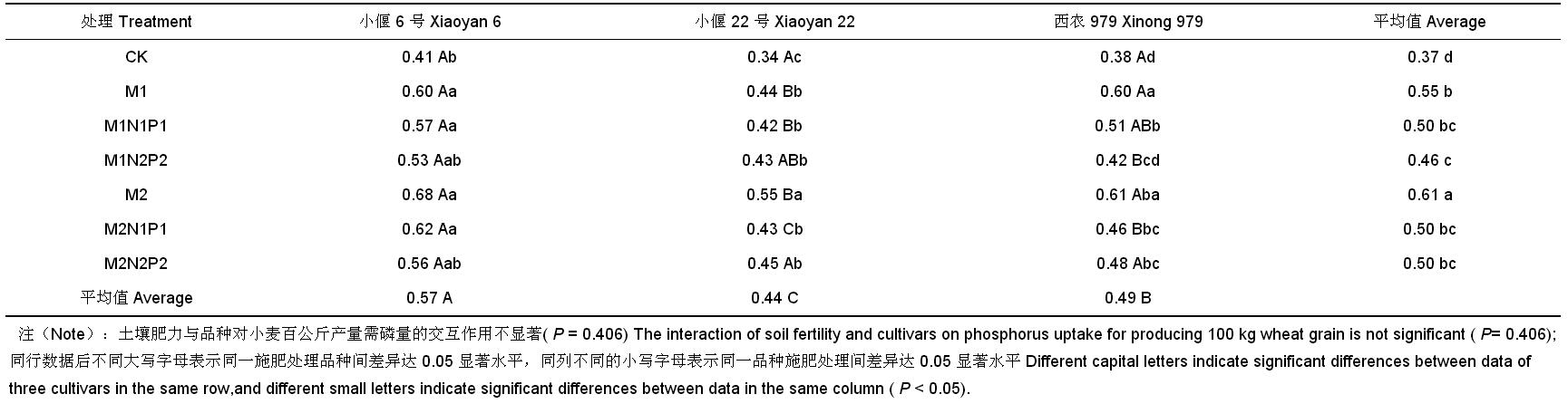

2.2 不同肥力水平下不同品种冬小麦百公斤产量需磷量表 7 显示,不考虑土壤肥力条件,随着品种更替平均 100 kg 产量需磷量为小偃 6 号显著高于西农 979,西农 979 显著高于小偃 22 号。进一步分析不同肥力梯度下品种间差异 ( 表 7),除 M2N1P1 处理之外,其它处理品种更替 100 kg 产量需磷量变化与总演变趋势均不同。

| 表7 不同肥力土壤生产 100 kg 小麦需磷量 (kg) Table 7 Phosphorus uptake for producing 100 kg wheat grain under different soil fertility levels |

|

不考虑品种时,不同肥力处理间 100 kg 产量需磷量存在显著差异,其中 M2 处理显著高于其它处理,M1 处理显著高于 M1N2P2,施肥处理均显著高于不施肥处理。进一步分析不同品种对土壤肥力的响应,发现 3 个品种随土壤肥力变化趋势大体为:低肥力 100 kg 需磷量高于高肥力,施肥处理 100 kg 需磷量高于不施肥处理 ( 表 7)。

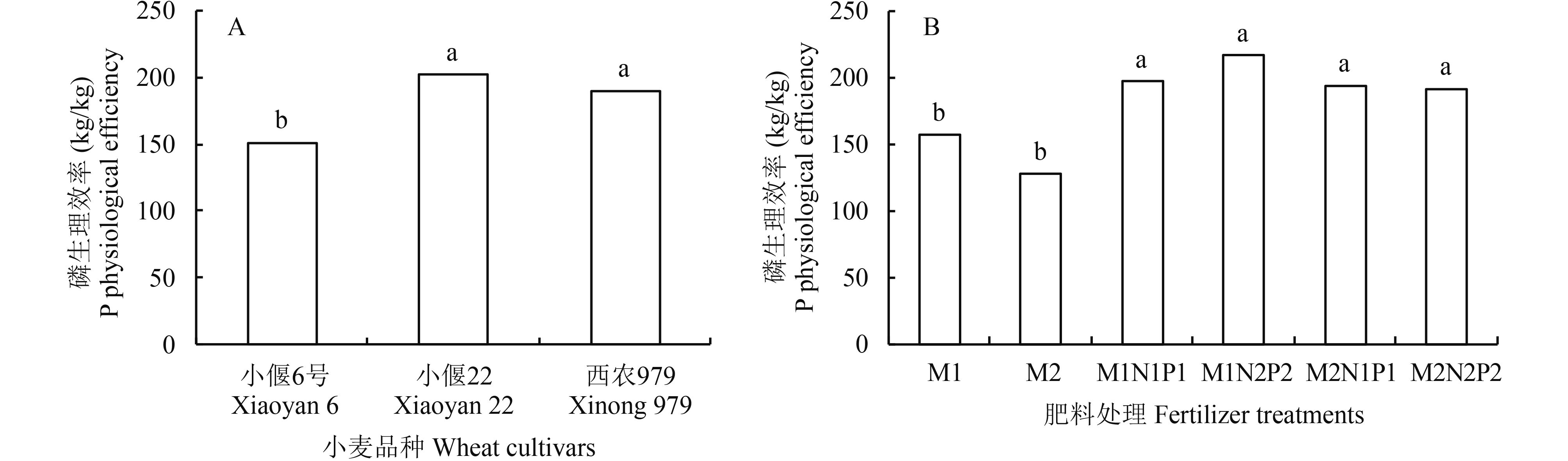

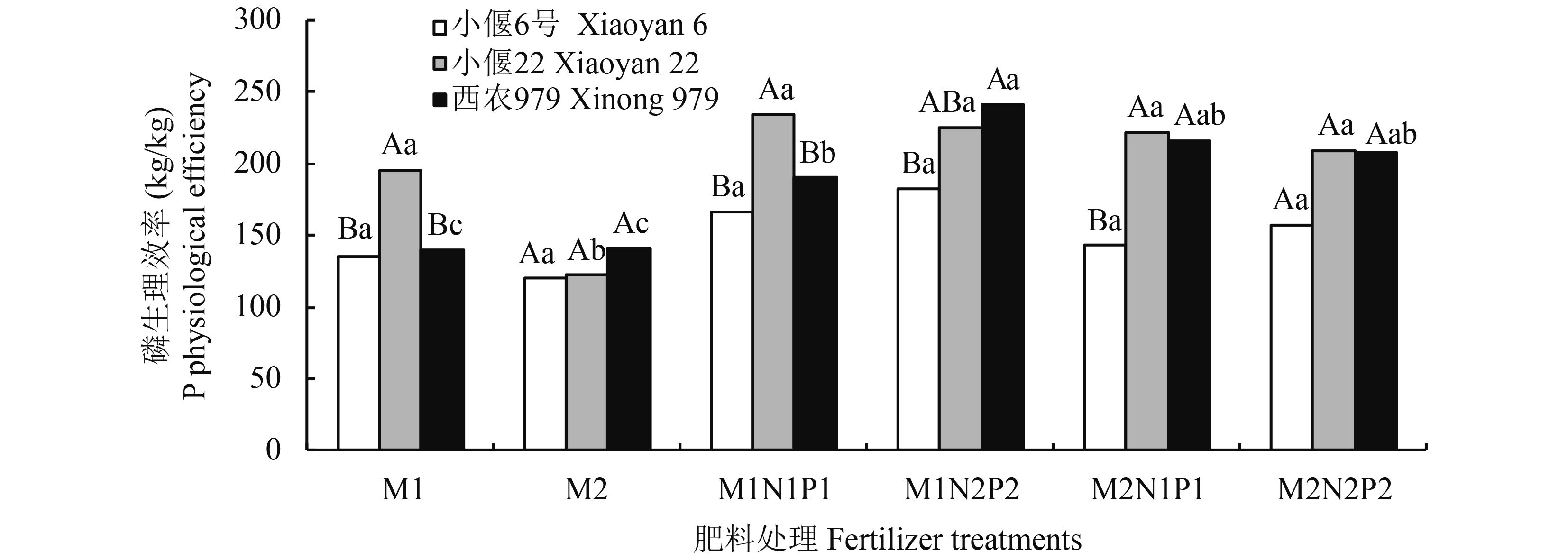

2.3 不同肥力水平下小麦品种磷生理效率图 1A 显示不考虑土壤肥力条件随着品种更替磷生理效率为 151 kg/kg (小偃 6 号)、201 kg/kg (小偃 22 号) 和 189 kg/kg (西农 979),其中小偃 6 号显著低于小偃 22 号和西农 979。

|

| 图1 不同年代小麦品种和不同土壤肥力下磷生理效率 Fig. 1 P physiological efficiencies of wheat cultivars released in different decades and at different soil fertility levels |

在不考虑品种时,不同施肥处理间磷生理效率变化范围为 128~197 kg/kg ( 图 1B ),其中高肥土壤的磷生理效率显著高于低肥力土壤。

从不同品种对土壤肥力的响应可以看出 ( 图 2),小偃 22 号在低肥力土壤 M1 处理下磷生理效率显著高于其它两个品种,而 M2 处理品种间差异不显著;高肥力土壤不同处理下品种间差异显著性不一致,其中 M1N1P1、M2N1P1、M2N2P2 处理小偃 22 最高,西农 979 次之,小偃 6 号最低,而 M1N2P2 处理随着品种更替磷生理效率呈逐渐增高的趋势。另外,3 个品种的磷生理效率均是随着土壤肥力水平提高以及施肥量增加呈增加的趋势,线性增加斜率为西农 979 > 小偃 22 > 小偃 6,其中西农 979 为显著的增加趋势。但就高肥土壤而言,随着施肥量增加 3 个品种磷生理效率均没有明显的变化。

|

| 图2 不同土壤肥力下不同年代小麦品种的磷生理效率 Fig. 2 P physiological efficiencies of wheat cultivars released in different decades under different soil fertility levels |

本试验结果表明,小麦演替过程中单产水平逐步提高,这与其他研究结果一致 [ 16– 17] 。本试验发现,西农 979 单产的提升主要由于穗数和千粒重的提高,而小偃 22 号单产的提升主要由于穗粒数和千粒重的提高。李维平 [ 18] 研究表明,随着陕西省品种演变,千粒重显著增加,而穗粒数因地而异。田中伟 [ 19] 的结果表明,随着品种改良进程,小麦穗粒数和千粒重显著增加,而单位面积穗数相对稳定。孟凡华和福德平 [20]的研究表明,随着北京市小麦品种的更替,穗数和穗粒数变化不大,千粒重的增幅较大,对产量的贡献最大。因此,品种演替过程中千粒重增加是单产增加的一个共同特征,而穗数以及穗粒数的变化不同的品种表现不尽一致。

小麦产量不仅与品种有关,同时还受土壤肥力水平的影响 [ 21– 22] 。本试验研究表明,小麦产量随着土壤肥力水平提高以及施肥量增加而显著增加,不过小偃 6 号的增产幅度小于小偃 22,西农 979 增产幅度最高。另外,品种更替在低肥力土壤上 (CK、M1 和 M2) 没有体现增产,而在高肥力土壤上 (MNP 处理) 显著增产。樊虎玲 [ 17] 在陕西小麦品种性状演变研究中表明,不施肥条件下品种间产量差异显著,其结果与本文不施肥处理结果不同。这可能是由于本试验不施肥与樊虎玲试验中不施肥存在着本质不同,本试验是长期不施肥土壤,而后者是当季不施肥,土壤本身肥力水平还较高。这也表明品种演替没有提高适应瘠薄土壤的能力,而保持了适应性。昝亚玲等 [ 23] 的研究也表明,随养分投入水平的提高,小麦产量明显增加,高产品种对养分投入的敏感程度明显高于低产品种。这些结果也间接反映了现代育种优越的土壤养分环境。这也意味着为了小麦高产,培育高肥力土壤十分重要。但是我国中低产田面积超过 50%,小麦育种应该充分考虑中低肥力土壤的现状,进而培育高产品种,这将有助于全面提升粮食总产水平,满足人口日益增加对粮食的需求。

3.2 不同肥力水平下不同品种冬小麦百公斤产量需磷量100 kg 小麦产量需磷量在一定程度上反映了品种对养分的依赖性或者利用土壤养分的能力 (如不施肥情况)。本试验中小麦的 100 kg 籽粒产量需磷量介于 0.34~0.68 kg。这与其他研究 [ 24] 报道的 0.40~0.65 kg 范围相似。在长期不施肥处理 (CK) 中,随着小麦品种的更替,100 kg 籽粒需磷量在品种间没有显著差异,说明品种更替不能改善贫瘠土壤中的磷素利用。在施肥情况下,小偃 6 号 100 kg 需磷量显著高于其他两个品种,表明品种演替在一定程度上减少了磷素需求,尤其是小偃 22 表现明显。本试验还发现,施肥处理 100 kg 小麦需磷量均显著高于长期不施肥处理,但是随着土壤肥力水平提高 100 kg 小麦需磷量呈降低的趋势。有研究表明,旱作小麦 100 kg 籽粒需磷量随施磷量增加先增加后降低 [ 25] 。樊虎玲 [ 17] 也曾报道小偃 6 号 100 kg 需磷量显著高于小偃 22 号,并且随着施肥量的提高 100 kg 小麦需磷量呈降低的趋势。张鹏等 [ 26] 在陕西关中的户县、周至和扶风的研究结果也显示,西农 979 随着产量水平的增加,每形成 100 kg 籽粒时冬小麦磷携出量呈降低趋势。这表明无论是 80 年代品种还是当前品种均不存在磷素奢侈吸收累积。但是,昝亚玲等 [ 27] 报道在雨养条件下小偃 22 号随施氮量增加,百公斤籽粒需磷量降低,而在一定氮水平下随施磷量增加,百公斤籽粒需磷量增加。这一结果与上述结果的差异性可能与干旱条件下植物抗旱性反应有关。

3.3 不同肥力水平下不同品种冬小麦磷生理效率小麦磷效率可以表示为磷当季利用率、磷偏生产力、磷农学效率以及磷生理效率等 [ 28] ,其高低主要与小麦品种和环境条件 (如土壤、气候条件和栽培耕作制度等) 有关 [ 29] 。磷生理效率是小麦吸收 1 公斤外源磷生产小麦的公斤数。张福锁等 [ 30] 总结了全国粮食主产区进行的 1333 个田间试验,结果显示小麦磷生理效率平均为 67.8 kg/kg,远低于本文研究的 128~197 kg/kg。一般而言,磷生理效率是施磷区与不施磷区产量差除以施磷区与不施磷区吸磷量差。而本试验设计没有单独施磷的对照处理,用不施肥区作为对照,而施肥区的氮水平也有梯度,再加上配合了不同水平的有机肥。本文磷生理效率按照施肥区产量减去不施肥区的产量除以施肥区吸磷量减去不施肥区吸磷量来计算。由于本试验是长期试验,不施肥区产量很低,因此,磷生理效率结果会偏高。不过本文磷生理效率的结果偏高是一个系统水平,这并不影响对品种演替的评估。

本研究显示,随着品种更替磷生理效率呈现小偃 22 > 西农 979 > 小偃 6 号的趋势,说明品种演替提高了磷效率,这与高产品种养分吸收利用能力高于低产品种的结果报道相一致 [ 31] 。王树亮等 [ 5] 研究山东省不同时期 30 个主推品种的磷素利用效率 (籽粒产量/植株总吸磷量) 的结果也表明,高肥力和低肥力土壤下不同小麦品种间磷素利用效率随着品种更替有增加的趋势。阳显斌等 [ 8] 研究发现,不同基因型小麦品种磷素利用效率差异较大,磷素利用效率高的品种具有较高的籽粒生产能力,且其磷素再利用能力也高于低效品种。本研究结果还显示,品种更替过程中表现出高肥土壤磷生理效率显著高于低肥力土壤。这与宋庆杰等 [ 32] 和何文寿 [ 33] 报道的结果相似。而王树亮等 [ 5] 在不同肥力水平土壤充足养分供应条件下发现,高肥力下品种平均磷素利用效率低于低肥力土壤。这一结果与本文不同的原因可能是养分投入水平的差异。就本文高肥土壤而言,随着施肥量增加不同年代的小麦品种磷生理效率变化不明显,表明合理施用磷肥对磷高效的重要性,过量施磷会造成资源浪费以及潜在的环境风险。

4 结论陕西关中小麦品种更替单产水平逐步提高主要体现在高肥土壤上,单产提高主要与千粒重增加有关;此外,小偃 22 还与穗粒数增加有关,而西农 979 与穗数增加有关。随着品种更替、土壤肥力水平提升以及养分投入增加,100 kg 小麦磷素需求量下降,磷生理效率增加,说明品种演替在高肥土壤上不仅单产逐渐提高,而且养分利用效率不断增加,即现代品种体现了高产高效的特征。但在低肥力土壤上,品种演替的上述优势特征没有体现。因此,土壤培肥以及定向育种的有机结合是实现陕西关中小麦高产高效、可持续发展的有效方略。

| [1] |

韩燕来, 刘新红, 王宜伦, 等. 不同小麦品种钾素营养特性的差异[J].

麦类作物学报, 2006, 26 (1) : 99 –103.

Han Y L, Liu X H, Wang Y L, et al. Potassium nutrition characteristics of different wheat varieties[J]. Journal of Triticeae Crops, 2006, 26 (1) : 99 –103. |

| [2] |

吴兆苏. 小麦育种进展[J].

作物杂志, 1989 (1) : 4 –6.

Wu Z S. Wheat breeding progress[J]. Crops, 1989 (1) : 4 –6. |

| [3] |

钱曼懋, 孙洪伟, 宋春华, 等. 北部冬小麦品种农艺性状演变研究[J].

中国种业, 1989, 1 (1) : 3 –5.

Qian M M, Sun H W, Song C H, et al. Northern winter wheat varieties of agronomic traits evolution research[J]. China Seed Industry, 1989, 1 (1) : 3 –5. |

| [4] |

耿志训, 宋哲民, 张海峰. 武功地区小麦品种改进在增产中作用大小的估算[J].

陕西农业科学, 1981 (3) : 17 –19.

Gen Z X, Song Z M, Zhang H F. Wheat variety improvement function to estimate the size in production of Wugong[J]. Shaanxi Agricultural Science, 1981 (3) : 17 –19. |

| [5] |

王树亮, 田奇卓, 李娜娜, 等. 不同小麦品种对磷素吸收利用的差异[J].

麦类作物学报, 2008, 28 (3) : 476 –483.

Wang S L, Tian Q Z, Li N N, et al. Differences of phosphorus utilization efficiency among different wheat varieties[J]. Journal of Triticeae Crops, 2008, 28 (3) : 476 –483. |

| [6] |

郭程瑾, 李宾兴, 王斌, 等. 小麦高效吸收和利用磷素的生理机制[J].

作物学报, 2006, 32 (6) : 827 –832.

Guo C J, Li B X, Wang B, et al. Physiological mechanisms of absorption and use of phosphorus with high efficiency in wheat cultivars[J]. Acta Agronomica Sinica, 2006, 32 (6) : 827 –832. |

| [7] |

柏栋阴, 冯国华, 张会云, 等. 低磷胁迫下磷高效基因型小麦的筛选[J].麦类作物学报, 2007, 3 (3) : 407–410, 415.

Bai D Y, Feng G H, Zhang H Y, et al. Screening of wheat genotypes with phosphorus efficiency under low phosphorus stress[J]. Journal of Triticeae Crops, 2007, 3 (3) : 407–410, 415. |

| [8] |

阳显斌, 张锡洲, 李廷轩, 等. 小麦磷素利用效率的品种差异[J].

应用生态学报, 2012, 23 (1) : 60 –66.

Yang X B, Zhang X Z, Li T X, et al. Differences in phosphorus utilization efficiency among wheat cultivars[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2012, 23 (1) : 60 –66. |

| [9] | Wang Q R, Li J Y, Li Z S, et al. Screening Chinese wheat germplasm for phosphorus efficiency in calcareous soils[J]. Journal of Plant Nutrition, 2005, 28 (3) : 489 –505. |

| [10] |

程凤娴, 涂攀峰, 严小龙, 等. 酸性红壤中磷高效大豆新种质的磷营养特性[J].

植物营养与肥料学报, 2010, 16 (1) : 71 –81.

Cheng F X, Tu P F, Yan X L, et al. Phosphorus nutrition characters for new soybean germplasms with high phosphorus efficiency in acid red soils[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2010, 16 (1) : 71 –81. |

| [11] | Sims J T, Sharpley A N. Phosphorus:Agriculture and the Environment[A]. Stewart W M, Hammond L L, Van S J Kauwenbergh. Phosphorus:agriculture and the environment[M]. Madison, Wisconsin, USA:American Society of Agronomy Inc, Crop Science Society of America Inc, Soil Science Society of America Inc, 2005:3-23. |

| [12] | Smil V. Phosphorus in the environment:natural flows and human interferences[J]. Annual Review of Energy & the Environment, 2000, 25 (1) : 53 –88. |

| [13] | Manschadia A M, Kaul Hans-Peter, Vollmann J, et al. Developing phosphorus efficient crop varieties an interdisciplinary research framework[J]. Field Crops Research, 2014, 165 (2) : 49 –60. |

| [14] |

魏益民, 张国权, 欧阳韶晖, 等. 陕西关中小麦品种品质改良现状研究[J].

麦类作物学报, 2000, 1 (1) : 3 –9.

Wei Y M, Zhang G Q, Ouyang S H, et al. Aspect and problem on quality improvement of wheat variety in Guanzhong plain of Shaanxi province[J]. Journal of Triticeae Crops, 2000, 1 (1) : 3 –9. |

| [15] |

张小燕, 宋哲民. 陕西关中小麦品种更替中性状演变及其发展方向[J].

西北植物学报, 1994 (4) : 295 –302.

Zhang X Y, Song Z M. Evolutionary changes and future prospects in characters of wheat cultivars in Central Shaanxi Plain[J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 1994 (4) : 295 –302. |

| [16] | Sadras V O, Lawson C. Genetic gain in yield and associated changes in phenotype, trait plasticity and competitive ability of South Australian wheat varieties released between 1958 and 2007[J]. Crop & Pasture Science, 2011, 62 (7) : 533 –549. |

| [17] |

樊虎玲. 陕西小麦品种性状演变及其营养特性研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学博士学位论文, 2007.

Fan H L. Study on succession of varietal character and nutritive peculiarity of wheat in Shaanxi.[D]. Yangling, ShaanXi:PhD Dissertations of Northwest A & F University, 2007. |

| [18] |

李维平. 陕西省小麦生态类型及其品种演变的研究[J].

西北农林科技大学学报, 1988, 2 (2) : 76 .

Li W P. Shaanxi wheat ecotype varieties and developments of research[J]. Journal of Northwest A&F University, 1988, 2 (2) : 76 . |

| [19] |

田中伟. 小麦产量和氮素吸收利用特性的改良特征及生理基础[D]. 南京农业大学博士学位论文, 2012.

Tian Z W. Genetic improvement of grain yield and characteristics of nitrogen uptake and utilization in winter wheat and its physiological basis[D]. PhD Dissertations of Nanjing Agricultural University, 2012. |

| [20] |

孟凡华, 福德平. 北京地区小麦品种更换与产量组分的演变[J].

种子, 2000, 4 (4) : 50 –51.

Meng F H, Fu D P. The evolution of the wheat varieties replacement and yield components in Beijing[J]. Seed, 2000, 4 (4) : 50 –51. |

| [21] | Guarda G, Padovan S, Delogu G. Grain yield, nitrogen use wheat cultivars grown at different nitrogen levels[J]. European Journal of Agronomy, 2004, 21 (2) : 181 –192. |

| [22] |

陈云坪, 马伟, 王秀, 等. 基于PLS的土壤养分与小麦产量空间相关关系研究[J].

农业机械学报, 2012, 43 (2) : 159 –164.

Chen Y P, Ma W, Wang X, et al. Relationship between soil nutrient and wheat yield based on PLS[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2012, 43 (2) : 159 –164. |

| [23] |

昝亚玲, 王朝辉, 周玲, 等. 不同养分投入的各品种小麦产量及养分效率差异研究[J].

农业机械学报, 2012, 43 (9) : 91 –98.

Zan Y L, Wang Z H, Zhou L, et al. Use efficiency of different winter wheat cultivars response to different nutrient inputs[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2012, 43 (9) : 91 –98. |

| [24] |

中国农业科学院土壤肥料研究所. 中国肥料[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1994.

Soil and Fertilizer Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences. Fertilizers in China[M]. Shanghai:Shanghai Science and Technology Press, 1994. |

| [25] |

张翼, 张根峰, 曹雯梅. 施磷量对旱作区小麦产量及氮、磷、钾利用效率的影响[J].

河南农业科学, 2015, 44 (7) : 29 –31.

Zhang Y, Zhang G F, Cao W M. Effects of phosphorus application amount on wheat yield and use efficiency of N, P, K in dryland[J]. Journal of Henan Agricultural Sciences, 2015, 44 (7) : 29 –31. |

| [26] |

张鹏, 刘瑞, 崔亚胜, 等. 施肥对陕西关中西部灌区小麦养分吸收及肥料利用率的影响[J].

西北农林科技大学学报, 2011, 39 (1) : 166 –178.

Zhang P, Liu R, Cui Y S, et al. Effects of different fertilizer applications on the N, P and K uptakes and fertilizer use efficiency on winter wheat in the irrigation region of western Guanzhong, Shaanxi province[J]. Journal of Northwest A&F University, 2011, 39 (1) : 166 –178. |

| [27] |

昝亚玲. 氮磷对旱地冬小麦产量、养分利用及籽粒矿质营养品质的影响[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学博士学位论文, 2012.

Zan Y L. Effect of nitrogen and phosphorus fertilizer rate on yield, nutrient utilization and grain mineral nutrient quality of wheat in dryland[D] . Yangling, Shaanxi: PhD Dissertations of Northwest A&F University, 2012. |

| [28] | Moll R H, Kamprath E J, Jackson W A, et al. Analysis and interpretation of factors which contribute to efficiency of nitrogen utilization1[J]. Agronomy Journal, 1982, 74 (3) : 562 –564. |

| [29] |

孙传范, 戴廷波, 荆奇, 等. 小麦品种氮利用效率的评价指标及其氮营养特性研究[J].

应用生态学报, 2004, 6 (6) : 983 –987.

Sun C F, Dai T B, Jing Q, et al. Nitrogen use efficiency and its relationship with nitrogen nutrition characteristics of wheat varieties[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2004, 6 (6) : 983 –987. |

| [30] |

张福锁, 王激清, 张卫峰, 等. 中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J].

土壤学报, 2008, 5 (5) : 915 –924.

Zhang F S, Wang J Q, Zhang W F, et al. Nutrient use efficiencies of major cereal crops in China and measures for improvement[J]. Acta Pedologica Sinica, 2008, 5 (5) : 915 –924. |

| [31] |

刘敏超, 曾长立, 王兴仁, 等. 氮肥施用对冬小麦氮肥利用率及土壤剖面硝态氮含量动态分布的影响[J].

农业现代化研究, 2000, 21 (5) : 309 –312.

Liu M C, Zeng C L, Wang X R, et al. Effects of nitrogen fertilizer in winter wheat on its utilization rate and dynamic distribution of NO3 - in soil layers[J]. Research of Agricultural Modernization, 2000, 21 (5) : 309 –312. |

| [32] |

宋庆杰, 郭玉莲, 张春利, 等. 不同基因型小麦品种磷素利用效率研究[J].

农业科技通讯, 2010 (12) : 52 –56.

Song Q J, Guo Y L, Zhang C L, et al. Phosphorus use efficiency of different wheat genotype[J]. Agricultural Science and Technology, 2010 (12) : 52 –56. |

| [33] |

何文寿. 宁夏春小麦磷素利用效率的基因型差异研究[J].

干旱地区农业研究, 2003, 21 (2) : 1 –6.

He W S. Genotypic differences in phosphorus utilization efficiency among spring wheat varieties in Ningxia[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2003, 21 (2) : 1 –6. |

2016, Vol. 22

2016, Vol. 22  doi:

doi: