| 针刺足三里穴后续效应的动态脑功能网络研究 |

针刺治疗具有适应证广、见效快、操作简单方便等优点,已成为多种疾病治疗的有效手段,越来越受到国际医学界的重视。大量实验研究[1-2]表明,针刺的作用可能与神经中枢的调节有密切关系。近年来有学者[3-4]运用脑功能成像技术对针刺穴位进行研究,发现针刺时中枢神经系统的MRI信号发生改变,但上述研究绝大部分反映的是留针时的即时效应,未对拔针后的后续效应进行讨论。本实验应用动态脑功能网络方法对针刺足三里穴后多个时间点(10、25、45、60 min)的脑功能网络变化特点进行初步研究。

1 资料与方法 1.1 一般资料健康青年志愿者18例来自于广东省中医院实习学生,其中男9例,女9例,年龄18~25岁,平均(21.8±1.6)岁。纳入标准:①既往健康;无精神神经系统疾病史,近期无疼痛、抑郁等身体和精神症状;②循环系统、呼吸系统、神经系统体格检查无异常;③年龄18~25岁,未婚;④大学本科或硕士研究生;⑤均为右利手;⑥头颅MRI显示无异常;⑦签署知情同意书。

排除标准:①严重视力、听力障碍;②体内有金属或有手术史者;③女性月经期,有怀孕史;④合并肝、肾、造血系统和内分泌系统严重原发性疾病,精神病,严重糖尿病,大量饮酒、滥用药物及恶性肿瘤患者;⑤实验前1周内服用镇静药物史。

1.2 针刺方法所有针刺穴位的操作均由同一位高年资医师完成。

取穴:双侧足三里穴,即膝眼下3寸,胫骨旁开1.5寸。取穴依据《针灸学》[5],假穴为足三里穴旁开1.5 cm。

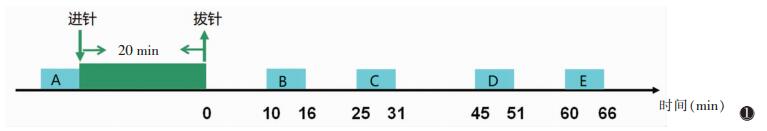

每次按照随机配对数字表,选取穴位,常规消毒,选1.5寸银质针1根刺入所取穴位,垂直进针15 mm。采用前后上下均匀提插捻转行针法,提插幅度上下1 mm,使受试者获得“得气”感。待受试者得气后留针20 min(其中每隔7 min采用捻转手法行针一次,捻转角度180°,频率1.5 Hz)后拔针,10、25、45、60 min后再行fMRI扫描(图 1),扫描序列与针刺前相同。

|

| A~E分别代表针刺前及针刺后10、25、45、60 min行fMRI数据采集,每次采集6 min 图 1 fMRI扫描示意图。 |

1.3 数据采集

使用Siemens Avanto 1.5 T MRI扫描仪,标准正交头颅线圈。受试者取仰卧位,保持静止,放松、闭眼平静呼吸,头部适当固定,塞耳塞以降低噪音。扫描前关灯,待受试者熟悉环境后再行扫描。

解剖图像采用三维快速扰相位梯度翻转恢复(3D-SPGR)序列,TR 24 ms,TE 6 ms,翻转角35°,层厚0.9 mm,FOV 220 mm×220 mm,矩阵256×256;fMRI扫描采用T2*-EPI-GRE序列,TR 2 000 ms,TE 30 ms,翻转角90°,层厚4 mm,层距1 mm,FOV 240 mm×240 mm,矩阵64×64,扫描时间6 min。

1.4 数据处理为去除受试者对环境的适应及机器自旋饱和效应对数据的影响,首先将前10个时间点的fMRI数据剔除,再采用GRETNA工具箱(http://www.nitrc.org/projects/gretna/)和SPM8(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/)软件对功能数据进行预处理,包括时间校正、头动校正、空间标准化、去线性漂移、时域滤波。扫描时受试者头动在X、Y、Z任何一个轴线的移动超过1 mm或旋转角度超过1°将被剔除;空间标准化采用MNI空间,重新采样为3 mm×3 mm×3 mm的体素;以半高全宽(FWHM)为4 mm的各向同性高斯核对图像进行平滑处理;时域滤波为提取0.01~0.08 Hz的低频信号,以消除生理噪声。

为了定义网络构建过程中的节点,选择AAL标准脑模板将大脑划分为90个脑区,通过平均每一个脑区内所有体素的时间序列得到对应每个脑区的平均时间序列;通过计算两脑区的平均时间序列间的皮尔森相关系数表示脑区间的功能连接关系,构建出相关矩阵;每一个相关矩阵通过选取阈值被转换为一个二值图,最后构建出脑功能网络[6]。

脑网络的节点度定义为与节点直接相连的边数,节点度越大,则该节点的连接越多、在网络中的地位也越重要。通过计算每一个脑区的节点度得到网络的核心组成脑区,然后进一步将核心脑区构建成子网络,计算子网络的富人俱乐部属性和全局效率属性、局部效率属性。富人俱乐部属性定义为网络中核心脑区之间的连接更为紧密。全局效率定义为每对节点间最短路径的倒数平均值,网络全局效率越高,则网络节点间传递信息的速率越快[7]。

1.5 统计学分析采用REST软件行统计分析,其中用非参数置换检验方法比较针刺后4个时间点的网络属性与针刺前差异是否有统计学意义;用配对t检验比较针刺后每个时间点的富人俱乐部属性与针刺前差异是否有统计学意义,以P < 0.05为差异有统计学意义。

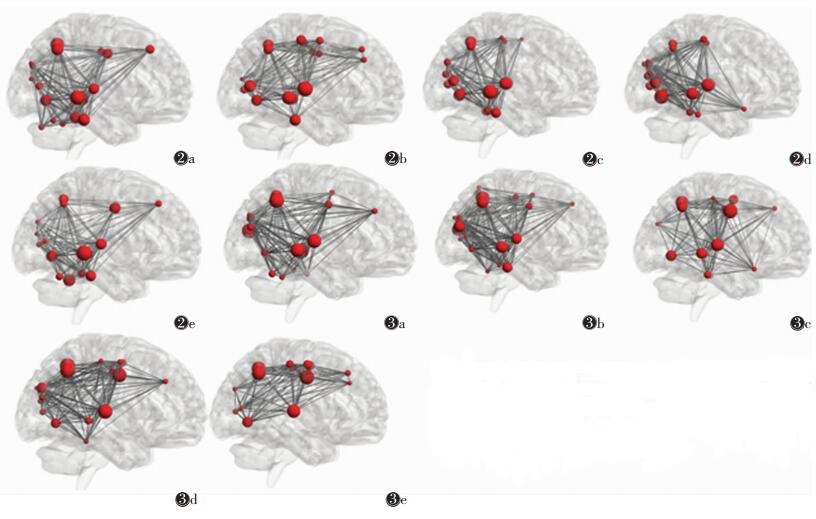

2 结果针刺穴位前,健康受试者的大脑核心脑区主要位于脑默认网络、视觉相关皮层、感觉运动皮层及小脑。针刺后4个时间点(10、25、45、60 min)大脑核心脑区仍主要分布于上述区域,其中多个脑区与针刺前一致,如双侧舌回、楔前叶、颞中回及颞上回、右侧距状回、左侧枕中回等脑区。此外,针刺后10、25、45 min受试者多个核心脑区与针刺前不同,而针刺后60 min的大脑核心脑区分布模式与针刺前相似(图 2)。

|

| 图 2 健康受试者针刺足三里穴前及针刺后4个时间点的大脑功能网络核心脑区分布示意图 图 2a~2e 分别为针刺前与针刺后10、25、45、60 min图像 图 3 健康受试者针刺假穴前及针刺后4个时间点的大脑功能网络核心脑区分布示意 图 3a~3e 分别为针刺前与针刺后10、25、45、60 min图像 |

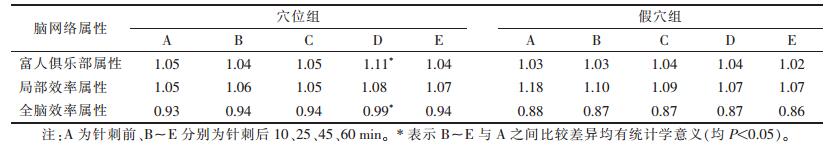

针刺穴位组针刺前及针刺后10、25、45、60 min 5个时间点的核心脑区之间联系紧密,均具有富人俱乐部的特性,其中针刺后45 min的富人俱乐部属性显著大于针刺前(P < 0.05);5个时间点的核心脑区构建的网络均具有小世界属性,其中针刺后45 min的网络全局效率较针刺前显著增高(P < 0.05)(表 1)。上述改变在针刺假穴组均未发现。

| 表 1 健康受试者针刺前及针刺后4个时间点的大脑功能网络属性 |

|

3 讨论

根据中医理论,针刺治疗的作用不仅表现为单次针刺期间立竿见影的即时效应,还表现为针刺结束之后较长时间的后续效应,且后续效应的作用更强、更广泛、更持久,并可累积,在拔针后还将持续数分钟甚至几个小时,这与视觉、听觉等刺激不同。陈瑾等[8]发现针刺能提高佐剂性关节炎大鼠痛阈并持续维持镇痛作用1 h以上;梁繁荣等[9]也发现电针能提高大鼠痛阈并维持60 min以上,同时降低炎症局部5羟色胺和多巴胺含量并维持此效应30 min以上,降低炎症局部去甲肾上腺素含量并维持此效应15 min以上。上述研究从生化角度证明了针刺穴位后续效应的存在。笔者此前应用fMRI方法的研究也发现,健康受试者接收针刺足三里穴后多个时间点的大脑局部低频振幅活动较针刺前显著增高,其中针刺后10、25 min变化最明显,这从局部脑活动的角度为针刺后续效应的存在提供了进一步证据[10]。

近年来,基于复杂网络理论的方法逐渐应用于针刺大脑功能活动研究。1998年,Watts等[11]发现许多自然存在的真实网络几乎均表现出一些相同特性,即具有较小的平均最短距离和较大的聚类系数等,这类网络特性被称为小世界属性,具有这种特性的网络组织具有高效的信息处理能力和较低的成本代价。越来越多的研究意识到人脑内数百万亿突触连接的数千亿个神经元形成的网络是人脑工作的神经生物学基础。2005年,Salvador等[12]首先发现静息态下的人脑功能网络具有小世界特性。人脑作为一个复杂的信息处理系统,多个神经元、神经元集群或多个脑区相互作用,完成脑的复杂功能。近年来,基于fMRI的脑网络分析方法也被广泛用于研究人脑的神经元活动,并进一步发现人脑网络的这些特性在一些精神和神经性疾病,如精神分裂症、儿童注意力缺陷多动症、阿尔茨海默病及多发性硬化症中发生明显改变。如Liu等[13]对31例精神分裂症患者和31例正常人对比研究发现,患者组脑网络属性(全局效率属性和局部效率属性)均显著低于正常人,提示患者的大脑功能网络信息传递效率降低。笔者把脑网络技术运用于针刺研究,发现针刺前、后健康志愿者的全脑功能网络均具有小世界属性,且针刺穴位可调节大脑网络的局部属性,前扣带回、海马旁回等多个脑区的局部效率属性在针刺后发生了显著变化[14]。

在既往研究的基础上,本研究发现针刺后健康受试者的脑功能网络属性随时间而变化,即具有动态变化的特点。与针刺前相比,针刺后10、25、45 min的核心脑区分布模式大部分相同、同时又有多个脑区发生变化,而针刺后60 min的核心脑区分布模式与针刺前类似,提示针刺引发的脑功能活动变化已逐渐消失。既往多个研究[15]发现,大脑默认网络、视觉相关皮层在大脑中起重要作用,且作为大脑核心脑区与全脑其他脑区存在广泛的功能连接和结构连接。本研究发现针刺前、后的核心脑区分布主要位于大脑默认网络、视觉相关皮层、感觉运动皮层;健康受试者针刺前、后多个时间点的核心脑区组成的亚网络具有富人俱乐部属性和小世界特性,其中针刺后45 min的富人俱乐部属性、全脑效率属性均较针刺前显著增加,提示针刺穴位的后续效应所引发的大脑网络动态变化在针刺后45 min最明显。既往研究[16]认为,针刺穴位激活了相应的中枢神经系统,通过中枢神经系统调控神经-内分泌-免疫网络,继而影响靶器官。针刺效果并非通过单一脑功能区,而是通过有功能联系的多个脑功能区所形成的复杂网络的相互作用,进而产生血流动力学和代谢变化。本研究为针刺后续效应的存在提供了进一步证据,且针刺后45 min的网络属性变化最显著,这种针刺引发的脑功能网络动态变化特点的具体意义有待深入研究。

| [1] |

Wu MT, Sheen JM, Chuang KH, et al. Neuronal specificity of ac upuncture response:a fMRI study with electroacupuncture[J]. NeuroImaging, 2002, 6: 1028-1037. |

| [2] |

Hui KK, Liu J, Makris N, et al. Acupuncture modulates the limbic system and subcortical gray structures of the human brain:evid ence from fMRI studies in normal subjects[J]. Hum Brain Mapp, 2000, 9: 13-25. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0193 |

| [3] |

艾林, 戴建平, 赵百孝, 等. 针刺镇痛机制的功能磁共振成像研究[J]. 中国医学影像技术, 2004, 20(8): 1197-1200. DOI:10.3321/j.issn:1003-3289.2004.08.015 |

| [4] |

方继良, KringsT, WeidemannJ, 等. 捻针时真、假穴不同中枢激活效应的脑功能MRI[J]. 中华放射学杂志, 2004, 38(12): 1282-1285. |

| [5] |

石学敏. 针灸学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002: 51-52.

|

| [6] |

Bullmore E, Sporns O. Complex brain networks:graph theoretical analysis of structural and functional systems[J]. Nature reviews Neuroscience, 2009, 10: 186-198. DOI:10.1038/nrn2575 |

| [7] |

Zuo XN, Ehmke R, Mennes M, et al. Network Centrality in the Human Functional Connectome[J]. Cereb Cortex, 2012, 22: 1862-1875. DOI:10.1093/cercor/bhr269 |

| [8] |

陈瑾, 刘光谱, 周春阳. 下丘脑β-EP及POMC mRNA的表达在针刺镇痛后效应中的作用[J]. 针刺研究, 2004, 29(1): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1000-0607.2004.01.001 |

| [9] |

梁繁荣, 罗荣, 刘雨星, 等. 电针镇痛后效应与炎症局部5-HT、NE、DA含量关系的实验研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2001, 7(11): 52-55. DOI:10.3969/j.issn.1006-3250.2001.11.023 |

| [10] |

龙玉, 刘波, 刘岘, 等. 静息态功能磁共振评价针刺足三里穴后效应[J]. 中国医学影像技术, 2009, 25(3): 373-376. DOI:10.3321/j.issn:1003-3289.2009.03.013 |

| [11] |

Watts DJ, Strogatz SH. Collective dynamics of 'small-world' ne tworks[J]. Nature, 1998, 393: 440-442. DOI:10.1038/30918 |

| [12] |

Salvador R, Suckling J, Coleman MR, et al. Neurophysiological architecture of functional magnetic resonance images of human brain[J]. Cereb Cortex, 2005, 15: 1332-1342. DOI:10.1093/cercor/bhi016 |

| [13] |

Liu Y, Liang M, Zhou Y, et al. Disrupted small-world networks in schizophrenia[J]. Brain, 2008, 131: 945-961. DOI:10.1093/brain/awn018 |

| [14] |

Liu B, Chen J, Wang JH, et al. Altered Small-World Efficiency of Brain Functional Networks in Acupuncture at ST36:A Func tional MRI Study[J]. PLoS One, 2012, 7: e39342. DOI:10.1371/journal.pone.0039342 |

| [15] |

Fox MD, Zhang D, Snyder AZ, et al. The global signal and ob served anticorrelated resting state brain networks[J]. J Neuro physiol, 2009, 101: 3270-3283. |

| [16] |

陈波, 李明月, 丁沙沙, 等. 针刺调节神经-内分泌-免疫网络研究进展[J]. 世界针灸杂志(英文版), 2014, 24(4): 49-53, 58. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17