| 软骨黏液样纤维瘤的影像学表现 |

2ⓐ. 上海交通大学附属第六人民医院病理科,上海 200233;

2ⓑ. 上海交通大学附属第六人民医院放射科,上海 200233

软骨黏液样纤维瘤是一种罕见的良性肿瘤,仅占骨肿瘤的0.5%和骨良性肿瘤的1.8%,为最少见的骨肿瘤之一,好发于长骨干骺端,也可见于扁骨及手足短管状骨,现有文献报道多为个案[1-2]。笔者收集2015年1月至2021年5月四川省骨科医院及上海交通大学附属第六人民医院经病理确诊的32例软骨黏液样纤维瘤患者的临床及影像资料,分析其X线、CT及MRI征象,旨在提高临床医师对该病的认识。

1 资料与方法 1.1 一般资料32例中,男13例,女19例;年龄3~63岁,中位年龄27岁,<30岁21例。病程1~9年。临床主要表现为无明显诱因的疼痛、压痛、活动受限。2例因骨折检查发现。

1.2 仪器与方法32例均行X线及CT平扫,18例行MRI平扫及增强扫描。X线检查采用Philips DigitalDiagnost数字化X线摄影系统,70~120 kV,300~600 mA。患者取立位或仰卧位,长骨摄片范围包括邻近1个关节,胸腰椎包括上下相邻椎体。

CT检查采用GE Lightspeed VCT 64排Definition AS CT扫描仪。扫描参数:120~150 kV,500~800 mA,层厚5.0 mm,薄层扫描层厚1.0 mm,行冠状面及矢状面重建。

MRI检查采用Philips Achieva 3.0 T及Philips Ingenia 3.0 T MRI扫描仪。扫描序列与参数:横断面、冠状面、矢状面T1WI TR 520 ms、TE 11 ms,T2WI TR 3 300 ms、TE 100 ms,脂肪抑制T2WI TR 3 800 ms、TE 125 ms,脂肪抑制PDWI序列TR 3 800 ms、TE 35 ms;层距1.0 mm,层厚4.0 mm。增强扫描序列为FSE T1WI TR 500 ms、TE 10 ms及mDIXON序列,层厚均为4 mm;经手正中静脉手动推注对比剂Gd-DTPA(碘浓度377 mg/mL)12~15 mL,注射流率1 mL/s。

手术切除标本均经4%中性甲醛固定,常规脱水,石蜡包埋,4 μm厚切片,行HE染色及光镜观察。挑选具有代表性的组织蜡块进行免疫组化染色。

1.3 图像分析由2名高年资副主任影像诊断医师独立阅片,记录病灶位置、大小、形态、范围、信号、密度、强化方式、周围软组织特点,以及是否累及邻近骨质。

2 结果 2.1 病变部位病变位于股骨9例(近端干骺端3例、远端干骺端6例),胫骨近端干骺端5例,腓骨远端干骺端2例,肱骨远端干骺端4例,髂骨3例,肋骨2例,跖骨2例,颅骨2例,肩胛骨1例,指骨1例,椎骨1例。

2.2 影像表现 2.2.1 X线及CT表现① 部位:32例中位于管状骨23例,其中长管状骨20例,短管状骨3例,病变大多位于干骺端,少数位于近干骺端2 cm处,1例位于肱骨远端骨皮质(图 1a~1c);位于扁骨8例;位于不规则骨1例(图 2a,2b)。②形态:肿瘤为圆形或椭圆形,多呈偏心性生长,长轴平行于骨干。发生于扁骨者形态较大且不规则,肿瘤直径1.5~9.5 cm,轻度膨胀,1例复发后肉瘤变和1例恶变膨胀较显著。③骨质破坏:病变均表现为溶骨性骨质破坏,边界清楚,部分有轻度硬化边(图 3a)。病灶邻近骨皮质变薄、膨胀,15例病灶内缘呈分叶状、波浪状改变;2例病灶穿破骨皮质外缘,邻近软组织部分受侵,但邻近关节面未见侵蚀。④咬饼征:骨质破坏边缘呈咬饼征8例,分别见于髂骨、肱骨、胫骨和股骨。⑤骨嵴:骨质破坏区内可见粗大或网格状骨嵴,分别见于髂骨、胫骨和股骨。⑥钙化:仅1例跖骨骨质破坏区见少许点状钙化灶,其余均未见钙化灶。⑦骨膜反应:2例复发和1例恶变者骨皮质破坏可见骨膜反应,其余骨皮质表面均未见骨膜反应。

|

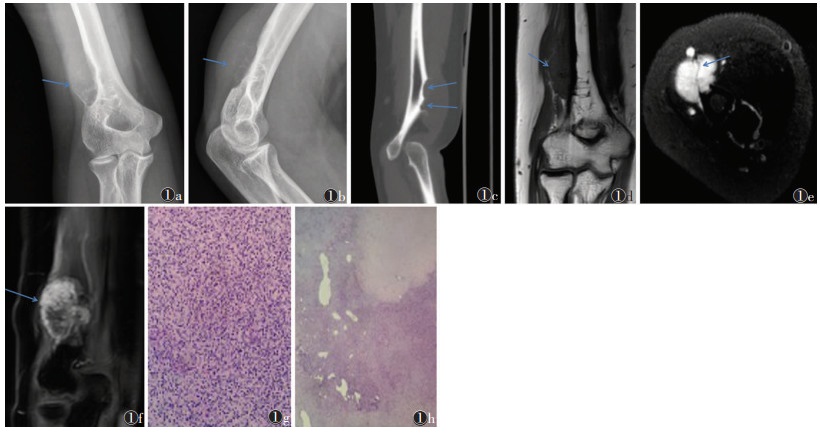

| 图 1 右肱骨远端皮质软骨黏液样纤维瘤影像及病理图像。患者,男,29岁。图 1a,1b分别为X线正、侧位片,示右肱骨远端外侧皮质膨胀性溶骨性骨质破坏(箭),内缘光整;图 1c为CT矢状面重建,示外缘皮质破坏呈咬饼征(箭);图 1d为T1WI,示肿瘤呈等信号(箭);图 1e为脂肪抑制T2WI,示肿瘤呈高信号,内可见细小分隔(箭);图 1f为MRI增强扫描示病灶不均匀强化(箭);图 1g为病理图像,示纤维细胞排列紧密,无异型(HE染色,低倍放大);图 1h为病理图像,示肿瘤呈分叶状结构,小叶中央细胞稀疏,周边细胞密集,有黏液样基质(HE染色,低倍放大) |

|

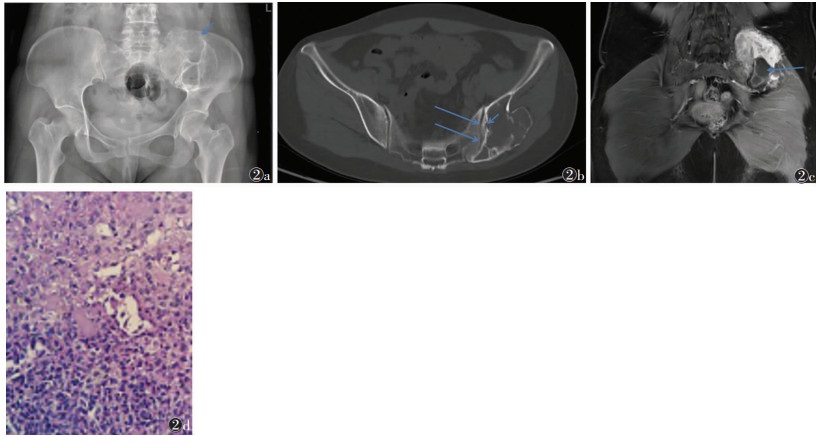

| 图 2 左侧髂骨软骨黏液样纤维瘤恶变影像及病理图像。患者,女,32岁。图 2a为X线正位片,示左侧髂骨类圆形膨胀性溶骨性骨质破坏,边界清楚(箭);图 2b为CT横断面,示左侧髂骨关节面骨质破坏,可见骨膜反应(短箭),但骶骨关节面完整(长箭);图 2c为MRI增强扫描,示病灶不均匀强化,肿瘤内可见液化坏死不强化区(箭);图 2d为病理图像,示肿瘤细胞丰富、排列紊乱伴异型(HE染色,低倍放大) |

|

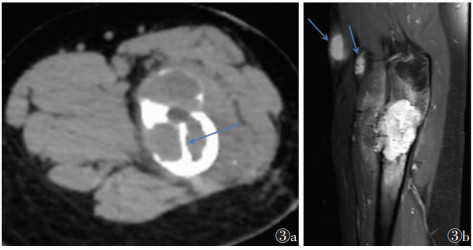

| 图 3 左侧股骨近端干骺端复发性软骨黏液样纤维瘤肉瘤变CT及MRI图像。患者,女,11岁。图 3a为CT横断面,示病灶膨胀性溶骨性骨质破坏,突破皮质,可见粗大骨嵴(箭);图 3b为MRI增强扫描,示病灶不均匀强化,近端皮下可见2个跳跃灶(箭) |

2.2.2 MRI表现

18例行MRI平扫及增强扫描,病灶T1WI呈等、稍低信号,脂肪抑制T2WI呈稍高、高信号,增强扫描呈轻中度强化(图 1d~1f)。7例脂肪抑制T2WI呈高信号,病灶内可见条状、网格状低信号;2例脂肪抑制T2WI呈高信号,内见散在点状低信号;1例位于髂骨恶变者脂肪抑制T2WI呈稍高信号,内见点状低信号及大片高信号,增强扫描呈明显强化,邻近软组织局部强化,骶骨关节面未见明显侵蚀(图 2c)。1例股骨近端复发后肉瘤变,增强扫描病灶明显强化,邻近骨质骨髓水肿,近端皮下软组织可见2个结节样强化灶(图 3b)。

2.3 病理结果32例病理均为软骨黏液样纤维瘤(图 1g,1h),其中1例髂骨病变大小为9.5 cm×6.0 cm×4.0 cm,术后病理诊断为软骨黏液样纤维瘤恶变(图 2d);2例结合病史及影像学表现诊断为复发性软骨黏液样纤维瘤,其中1例8岁患儿病理显示局部区域肿瘤细胞异型明显,核分裂增多,最后病理诊断为软骨黏液样纤维瘤肉瘤变。

3 讨论软骨黏液样纤维瘤是一种罕见的良性肿瘤,肿瘤来自骨内成软骨性间叶组织,镜下软骨、纤维和黏液这3种主要成分分布于小叶的不同区域。该病由Jaff于1948年首次报道并命名。2013版骨肿瘤分类将其归为软骨源性肿瘤的中间型(局部侵袭性),2020版骨肿瘤分类将其归为良性软骨源性肿瘤[3-4]。软骨黏液样纤维瘤好发于30岁前,本组32例中21例小于30岁,最小年龄3岁;男13例,女19例,与文献[5]报道相近。病变好发部位为长骨干骺端,本组20例位于长管状骨,分别是股骨、胫骨、腓骨及肱骨,3例位于短管状骨,分别是跖骨及指骨,其余9例分别位于颅骨、肩胛骨、髂骨、肋骨、椎骨。软骨黏液样纤维瘤起病缓慢,病程较长,临床常表现为无明显诱因的压痛、活动受限,本组病程1~9年。1例8岁患儿股骨软骨黏液样纤维瘤术后3年复发,病理诊断为软骨黏液样纤维瘤肉瘤变;1例32岁女性臀部偶尔疼痛9年,术后病理诊断为髂骨软骨黏液样纤维瘤恶变。

笔者总结32例软骨黏液样纤维瘤的影像学表现特点如下:X线及CT常表现为溶骨性、膨胀性骨质破坏,病灶内缘锐利但不规则,常呈波浪状或分叶状,周围有反应性硬化边,可见骨嵴分隔,少见钙化及骨膜反应。病灶位于皮质时,皮质内侧缘骨质硬化为良性肿瘤表现,外侧缘溶骨性骨质破坏似肿瘤恶性表现,称为阴阳征。本组仅1例跖骨CT显示病灶内有少许点状钙化灶,李建民等[5]曾报道X线可见骨膜反应,本组2例复发和1例恶变者骨皮质破坏可见骨膜反应,其余骨皮质表面均未见骨膜反应。CT能排除骨质重叠及复杂的解剖结构,更好地评估病灶骨质改变、骨嵴及有无基质内钙化。软骨黏液样纤维瘤成分复杂,MRI表现为T2WI上纤维成分呈等、低信号,软骨、黏液成分呈高信号;T1WI上病灶常呈混杂等、低信号,部分病灶中心可见高信号;脂肪抑制T2WI呈混杂高信号,内见条形等、低信号,偶尔病灶周围可见骨髓水肿、软组织水肿;增强扫描病灶边缘呈结节状、斑片状强化,中央无强化。

软骨黏液样纤维瘤主要应与以下疾病鉴别:①软骨肉瘤,30岁以下多见,是骨恶性肿瘤中较常见的一种,长骨干骺端好发。影像表现为椭圆形或片状骨质破坏,内可见点状、絮状钙化,无硬化边,突破骨皮质形成较大软组织肿块,MRI可见小叶间隔及软组织肿块明显强化[6-7]。②骨巨细胞瘤,20~40岁多见,好发于长骨骨端,可见偏心性膨胀性肥皂泡样骨质破坏,横径大于纵径,边界清,无硬化边,病灶刮除后易复发。③动脉瘤样骨囊肿,20岁前常见,好发于长骨、椎骨、短管状骨等。影像表现为膨胀性偏心性多房性溶骨性改变,皮质受压变薄,MRI可见特征性液液平表现。④软骨母细胞瘤,好发于10~19岁,病变大多位于长骨骨骺端,或骑跨尚未闭合的骺板两侧。病灶呈地图样溶骨性骨质破坏,密度较低,内可见钙化灶,少见硬化边,多数病灶无骨性间隔。

软骨黏液样纤维瘤临床常采用刮除+植骨治疗,单纯刮骨复发率高达25%[8],本组复发2例均为单纯刮除,刮除后植骨可减少复发危险。有学者回顾性分析后发现,复发与年龄有关,83%的复发患者为15岁以下儿童,因此认为儿童的复发率高[9];本组复发1例为8岁儿童。还有学者认为,瘤细胞有异型性,易于复发[10-11];本组3例术后病理显示有细胞异型性,随访1~3年无复发。

综上所述,软骨黏液样纤维瘤是一种罕见的良性骨肿瘤,长发于长骨干骺端,少数可见于扁骨及不规则骨。其影像学表现具有一定的特征性,病灶内极少有钙化,骨质破坏区有硬化边及骨嵴,增强扫描强化明显,以上特征能够为临床诊疗提供客观依据。

| [1] |

袁健祥, 方挺松, 潘德润, 等. 软骨黏液样纤维瘤的影像分析[J]. CT理论与应用研究, 2020, 29(1): 103-110. |

| [2] |

殷慧康, 周志华, 耿承军. 左足底软骨黏液样纤维瘤1例[J]. 中国医学影像技术, 2021, 37(10): 1600. |

| [3] |

方三高, 周晓军. 解读新版WHO(2013)骨肿瘤分类[J]. 临床与实验病理学杂志, 2014, 30(2): 4. |

| [4] |

刘斯润, 蔡香然, 邱麟. 新版(2020)WHO骨肿瘤分类解读[J]. 磁共振成像, 2020, 11(12): 1086-1091. DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.002 |

| [5] |

李建民, 郑新吉, 曹庆选, 等. 软骨黏液样纤维瘤的X线诊断(附16例分析)[J]. 中华放射学杂志, 1979, 13(4): 236-238. |

| [6] |

韩长年. 软骨肉瘤的MRI强化特点[J]. 磁共振成像, 2020, 11(8): 675-676, 687. |

| [7] |

李璐, 宋莹, 郭会利, 等. SPECT-CT结合传统影像学对软骨黏液样纤维瘤的评价[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2018, 16(1): 84-86. |

| [8] |

KYRIAKOS M. Soft tissue implantation of chondromyxoid fibroma[J]. Am J Surg Pathol, 1979, 3(4): 363-372. |

| [9] |

蒋智铭, 张惠箴, 郑莉, 等. 骨关节肿瘤和瘤样病变的病理诊断[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2008: 51.

|

| [10] |

谢光兰, 王玉婷, 唐白杰, 等. 鞍旁软骨黏液样纤维瘤术后复发一例[J]. 放射学实践, 2022, 37(5): 661-662. |

| [11] |

钟京谕, 司莉萍, 耿佳, 等. 软骨黏液样纤维瘤及其恶变的临床特点和影像诊断[J]. 临床放射学杂志, 2021, 40(2): 328-334. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20