| 双源CT在冠状动脉狭窄及斑块性质评估中的应用价值 |

2. 山东省日照市中医医院门诊手术室,山东 日照 276800

冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)严重威胁公众健康[1],对其早期诊断及预防具有重要意义。常规冠状动脉造影(coronary angiography,CAG)和血管内超声为有创检查,存在一定的并发症和死亡率,不宜作为健康筛查的首选方法[2]。因此,无创性的冠状动脉检查方法成为研究热点[3]。文献[4-5]报道,双源CT(double-source CT,DSCT)对不同程度冠状动脉粥样硬化病变的诊断准确率达90%以上,尤其对冠状动脉钙化较严重的病变敏感性更高。为此,本文旨在探讨DSCT在冠心病中的临床应用价值及不同CT值的粥样硬化斑块与管腔狭窄的相关性。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2016年1月至2018年1月我院因胸前区间歇性或持续性疼痛、心慌、胸闷、气短等临床症状就诊的112例患者的临床及影像资料;其中男65例,女47例;年龄41~78岁,平均(60.4±10.7)岁。所有患者在冠状动脉成像前均未应用控制心率的药物。

1.2 筛选标准① 临床中有不同程度胸前区疼痛、心慌、胸闷等症状,疑似冠心病患者;②先后成功完成DSCT和CAG检查;③DSCT与CAG检查间隔≤3周;④患者均签署检查知情同意书;⑤糖尿病患者应用双胍类药物治疗,需在检查前后停药48 h;⑥排除不能配合呼吸、甲状腺功能亢进、β受体阻滞剂禁忌者、心、肝肾功严重不全者或孕妇等。

1.3 仪器与方法 1.3.1 CT检查采用Siemens第2代DSCT(somatom definition flash)。扫描参数和图像采集模式:80或100 kV(体质量≤60 kg)、100或120 kV(60 kg < 体质量≤90 kg)、120或140 kV(体质量>90 kg);165 mA或140 mA;转速0.28 s/周,准直64×0.6 mm(38.4 mm/圈),时间分辨率75 ms,回顾性心电门控螺旋扫描,层厚0.6 mm,层距0.75 mm。采用A、B双筒进行造影:A筒装对比剂优维显(370 mgI/mL),剂量0.8 mL/kg体质量,流率3.5~5.0 mL/s;B筒装生理盐水50 mL,流率5.0 mL/s。扫描完成后将最佳时相序列图像传至图像后处理工作站Syngo.via(VB10B)重建图像。

1.3.2 CAG检查采用Philips大型血管造影机(型号:FD 20)。采用Seldinger技术建立桡动脉通路,按照Judking方法将导管分别送至左、右冠状动脉开口处,分别对左、右冠状动脉造影。

1.4 图像质量评价所有图像均由CT室2位主任医师采用双盲法在工作站上对管腔直径≥1.5 mm的血管进行图像评价。意见不一致时,重建图像再次评价,直到达成意见一致。

1.4.1 冠状动脉狭窄的判断参考美国心脏病学会冠状动脉的节段分段建议,本研究将冠状动脉分为以下节段:右冠状动脉(近段、中段和远段),左冠状动脉主干,左前降支(近段、中段、远段)和对角支,左回旋支。对管腔直径≥1.5 mm的动脉节段进行测量、分析。本研究把冠状动脉狭窄分为5类:①无狭窄,为阴性,管壁无斑块;②轻度狭窄,管腔狭窄程度 < 50%,管壁内出现小的斑块;③中度狭窄,管腔狭窄程度50%~74%,管壁出现大小不等的斑块;④重度狭窄,管腔狭窄程度75%~99%,管壁斑块明显,以大斑块为著;⑤闭塞,管腔闭塞,对比剂通过呈截断影像。

1.4.2 冠状动脉粥样硬化斑块的评价本研究把斑块分3类:非钙化斑块,CT值(87±32)HU,包括脂质斑块和纤维斑块;钙化斑块,CT值(412±129)HU;混合斑块,CT值(163±45)HU,同时含有多种性质的斑块。

1.5 统计学分析采用SPSS 18.0统计软件,计量资料以x±s表示,计数资料以百分率表示,组间比较采用配对χ2检验。采用Kappa检验比较DSCT和CAG对冠状动脉病变诊断的一致性,K≥0.75认为两者一致性较好,0.4≤K < 0.75一致性一般,K < 0.4一致性较差。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果112例均顺利完成DSCT冠状动脉成像及CAG检查,检查过程中未出现碘剂过敏等不良反应。其中18例因主要节段重度狭窄或闭塞,选择支架置入手术治疗;2例因多支节段重度狭窄或闭塞,选择冠状动脉搭桥术治疗。

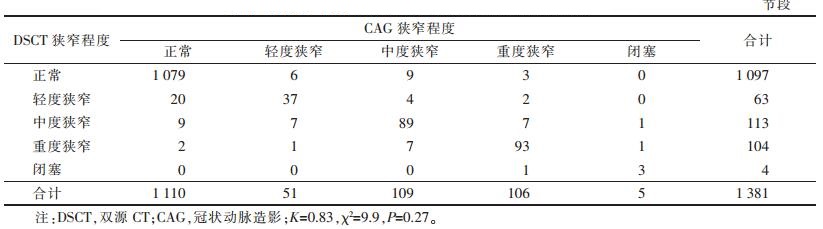

2.1 DSCT与CAG对冠状动脉狭窄程度的诊断结果对比(表 1,2,图 1)| 表 1 DSCT与CAG判断冠状动脉狭窄程度的结果比较 |

|

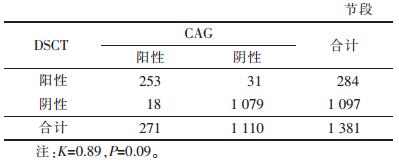

| 表 2 DSCT与CAG对冠状动脉狭窄的诊断结果比较 |

|

|

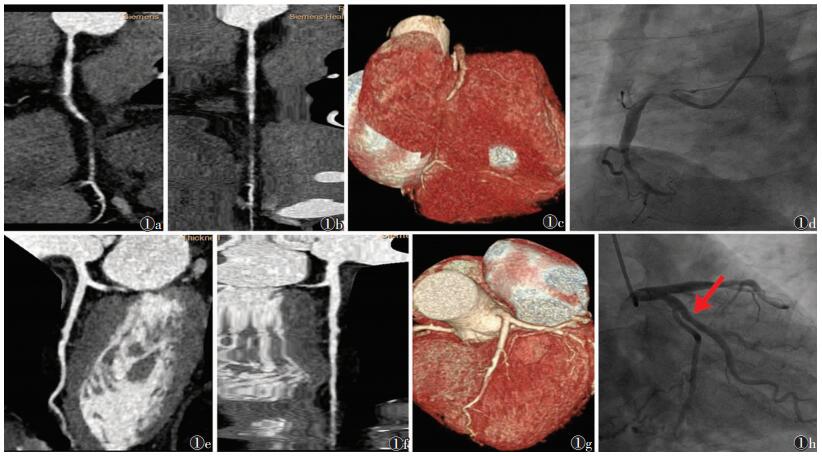

| 图 1 男,67岁,不稳定心绞痛,高血压病史 图 1a~1c 分别为CPR、矫直MPR、VR图像,显示右冠状动脉中远段闭塞 图 1d 冠状动脉造影(CAG)示右冠状动脉中远段重度狭窄 图 1e~1g 分别为CPR、矫直MPR、VR图像,显示左冠状动脉前降支中段非钙化斑块形成并管腔轻度狭窄 图 1h CAG示左冠状动脉前降支轻度狭窄(箭头),与DSCT的诊断结果高度一致 |

对冠状动脉狭窄及节段狭窄程度的判断,DSCT和CAG具有高度一致性,差异无统计学意义(P>0.05)。

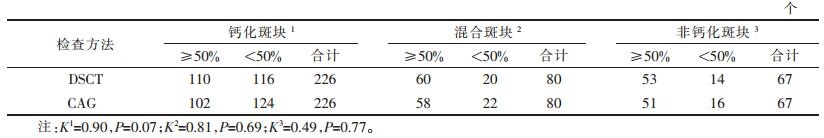

2.2 DSCT与CAG对不同性质斑块导致的狭窄程度分析(表 3)| 表 3 DSCT与CAG对不同性质斑块导致狭窄程度的分析比较 |

|

把不同CT值斑块引起的狭窄以50%作为参考点,分成≥50%有临床意义狭窄组和 < 50%无临床意义狭窄组。对钙化斑块和混合斑块导致的冠状动脉狭窄的诊断,DSCT与CAG 2种检查方法具有高度一致性;而对非钙化斑块导致的冠状动脉狭窄的诊断,具有中度一致性,差异无统计学意义(P>0.05)。2例因非钙化斑块冠状动脉狭窄 < 50%者,随访过程中发生急性冠脉综合征,发生率为1.8%(2/112)(P < 0.05)。

3 讨论DSCT拥有2套成90°的X线球管和数据探测系统,冠状动脉造影检查不受心律不齐、心率快等影响;可任意角度、方位对冠状动脉病变进行清晰、准确显示;可行FLASH扫描,辐射剂量小,时间分辨力高,容积重建速度快,以及双能量采集图像信息,能很好判断冠状动脉的狭窄程度并能鉴别诊断粥样硬化斑块的性质,且无创、检查速度快、图像显示高度清晰等成为冠状动脉病变的常规检查方法[5]。

3.1 DSCT在冠状动脉狭窄及狭窄程度判断中的应用价值与MSCT冠状动脉造影相比,DSCT在显示冠状动脉狭窄节段、粥样钙化斑块的位置、大小或冠状动脉支架植入术后引起的再狭窄等方面具有明显优势[6]。初步研究[4-5]显示,DSCT对冠状动脉粥样硬化病变显示的准确率高达90%以上,尤其对冠状动脉钙化较严重病变的敏感性更高,不但能清晰显示冠状动脉主干及主要分支血管的影像,而且能准确判断其狭窄程度,尤其对管腔狭窄≥50%的血管病变具有较高的敏感性。与CAG相比,DSCT对冠状动脉各节段血管的显示图像对比度更高、更清晰,通过测量斑块CT值,可鉴别斑块性质,区分稳定斑块与危险斑块。本研究中DSCT诊断中出现高估、假阳性31例,可能为冠状动脉管壁多发、弥漫的钙化斑块,尤其是范围较广、呈管状或环状分布的大斑块,造成的容积效应所致;出现低估、假阴性18例,原因可能为:①非钙化斑块的CT值与冠状动脉血管中对比剂的CT值相近,出现假阴性;②斑块位于冠状动脉分支开口处引起的狭窄显示欠佳。

3.2 DSCT对冠状动脉粥样硬化斑块的定量、定性评价冠心病患者临床症状的严重程度与冠状动脉的狭窄情况有直接关系,临床工作中一般认为节段狭窄 < 50%是无临床意义狭窄,50%~75%是临界狭窄,>75%是有显著临床意义的狭窄[7-8]。非临床意义的狭窄、临界狭窄对冠状动脉的血流影响相对较轻,常无临床症状,此时应观察狭窄病变处斑块的CT值,依据斑块性质,判断其稳定性,若是非钙化斑块,则发生急性冠脉综合征的概率显著上升[9]。

刘佳玲等[10]研究认为,当冠状动脉的血压骤变或血管突然痉挛时,非钙化斑块易脱落、破裂,形成危险栓子,导致急性冠脉综合征发生,这一类斑块被称为“犯罪斑块”。在临床工作中仍会遇到非显著性狭窄或临界狭窄患者发生急性冠脉综合征,究其原因可能与脂质斑块或部分纤维斑块在DSCT检查中不易被检出有关[11]。本研究中2例非钙化斑块冠状动脉狭窄 < 50%者,随访过程中发生急性冠脉综合征,发生率为1.8%,说明非钙化斑块属不稳定斑块,判断发生急性冠脉综合征的危险性时,应首先考虑局部斑块性质,而不是斑块大小[12]。DSCT在评估粥样硬化斑块的定性和定量方面具有重要的临床意义,可根据重建出斑块CT值、形态、大小及分布的位置,评价斑块的稳定性[13-14]。因此,借助DSCT的检查优势,早期对不同粥样斑块进行准确的CT定量、定性评价对冠心病的预防及早期治疗具有重要意义,可为临床医师提供抢救的“黄金时间”。

本研究把不同性质斑块引起的狭窄以50%作为参考点,分成≥50%有临床意义的狭窄组和 < 50%无临床意义狭窄组。一致性检验表明,DSCT与CAG在判断钙化斑块和混合斑块所引起狭窄程度时具有高度一致性,而对非钙化斑块引起的狭窄,具有中度一致性,说明非钙化斑块的CT值越低,DSCT显示的敏感性越低;原因应与CT值测量的是某一ROI的平均值,在一定程度上存在重叠因素,且不同密度组织又不可避免地存在部分容积效应,间接降低了图像的质量有关。

总之,随着前瞻性心电门控大螺距扫描、回顾性心电门控扫描、双能量扫描及迭代重建等技术的不断创新,DSCT冠状动脉成像,不但能准确评价冠状动脉的狭窄程度,而且能辨别粥样硬化斑块的性质,有效降低急性冠脉综合征的发生概率,是冠状动脉病变的首选检查方法。

| [1] |

沈比先, 李元歌, 张文瑾, 等. 双源CT冠脉CTA、CAG及IVUS对诊断冠脉粥样硬化价值的对比研究[J]. 中国CT和MRI杂志, 2011, 9(3): 31-64. DOI:10.3969/j.issn.1672-5131.2011.03.011 |

| [2] |

龚梅林, 杨庆军, 李康. 冠状动脉CT成像研究及新进展[J]. 四川医学, 2014, 35(8): 1059-1061. |

| [3] |

李绍军, 常时新. 无创性冠状动脉成像技术的新进展[J]. 中国介入影像与治疗学, 2009, 6(4): 371-374. |

| [4] |

Kido T, Watanabe K, Saeki H, et al. Adenosine triphosphate stress dual-source computed tomography to identify myocardial ischemia:comparison with invasive coronary angiography[J]. Springerplus, 2014, 3: 75. DOI:10.1186/2193-1801-3-75 |

| [5] |

袁飞, 丛洪良. 双源CT与冠脉造影诊断冠状动脉病变的临床对比分析[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2014, 35(9): 1301-1302. |

| [6] |

李志刚, 伍小六, 胡宴宾. 双源CT冠状动脉成像在冠状动脉硬化性心脏病诊断中的应用[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2016, 14(2): 160-162. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2016.02.012 |

| [7] |

任小璐.双源CT在冠状动脉病变评价中的应用研究[D].银川: 宁夏医科大学, 2012. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D225173

|

| [8] |

Schlett CL, Banerji D, Siegel E, et al. Prognostic value of CT Angiography for mayor averse cardiac events in patents with acute chest paint from the energency department:2-year outcomes of the logical romicat trail[J]. JACC:Cardiovasc Imaging, 2011, 4: 481-491. DOI:10.1016/j.jcmg.2010.12.008 |

| [9] |

Papadopoulou SL, Neefjes LA, Garcia-Garcia HM, et al. Natural history of coronary atherosclerosis by multislice computed tomography[J]. JACC:Cardiovasc Imaging, 2012, 5: 28-37. DOI:10.1016/j.jcmg.2011.05.007 |

| [10] |

刘佳玲, 张蕾. 双源CT对冠状动脉粥样斑块诊断价值的研究进展[J]. 国际心血管病杂志, 2014, 41(4): 236-238. DOI:10.3969/j.issn.1673-6583.2014.04.009 |

| [11] |

赵静, 耿云平, 乔文林. 双源CTA评价冠状动脉斑块致管腔狭窄与急性冠状动脉综合征的相关性研究[J]. 中国实用医刊, 2010, 37(14): 71-73. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-4756.2010.14.042 |

| [12] |

高莹莹, 丁承宗. MSCT在冠心病诊断中的研究进展[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2014, 12(6): 656-659. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2014.06.037 |

| [13] |

韩丹, 康绍磊, 张俊, 等. 双源CT评估冠状动脉斑块准确性的研究[J]. 实用放射学杂志, 2013, 29(1): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2013.01.006 |

| [14] |

李岳军, 闫继锋. 双源CT与冠状动脉血管内超声评估冠状动脉粥样硬化斑块价值的对照研究[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2016, 30(5): 463-466. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17