| MSCT对克罗恩病及其肠道并发症的诊断价值 |

2. 湖南省人民医院放射科,湖南 长沙 410005;

3. 湖南省郴州市第一人民医院放射科,湖南 郴州 423000

克罗恩病(Crohn’s disease,CD)是一种原因不明的肠道炎症性疾病,可发生在消化道的任何部位,常见于回肠末端和回盲部,其诊断缺乏金标准,需结合临床表现、内镜、影像学检查及病理组织学综合分析并随访观察。本研究回顾性分析35例经病理证实的CD患者的MSCT资料,旨在探讨MSCT对CD及其肠道并发症的诊断价值,以提高其诊断准确率。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2019年12月至2021年11月湖南省人民医院确诊的CD患者35例,其中男31例,女4例;年龄12~56岁,平均(33.5±13.2)岁。主要临床症状为腹痛(32例)、腹泻(17例)、腹胀(3例)、便血(1例)、肠梗阻(4例)、发热(3例)、膀胱刺激征(1例)、肛瘘及肛周脓肿(5例)等,其中2例以肛瘘及肛周脓肿为首发症状就诊。

1.2 仪器与方法采用Philips 64排128层螺旋CT机。10例行CT增强扫描,检查前45 min间断口服肠道对比剂(水)1 500 mL,分3次服完,每次间隔15 min。25例行CT肠道造影(computed tomography enterography,CTE),检查前禁食12 h以上,检查当天清洁灌肠,检查前1 h每15 min口服2.5%甘露醇溶液400~500 mL,共1 600~2 000 mL。怀疑肠梗阻时,根据症状口服适量甘露醇溶液,无东莨菪碱禁忌证者,于检查前15 min肌内注射东莨菪碱15 mg,抑制肠管蠕动。检查前行呼吸训练,每次扫描时吸气深度须保持一致。扫描参数:120 kV,125~300 mA,矩阵512×512,层厚10 mm,重建层厚0.625 mm。扫描范围:从膈顶至盆底。先行定位像平扫,再根据平扫图像确定动态增强扫描范围,增强扫描经肘静脉团注非离子对比剂碘海醇(碘含量320 mg/mL)90~100 mL,流率2.5~3.0 mL/s,于注射25~30 s、60~70 s、2 min后行动脉期、静脉期、延迟期增强扫描。

1.3 图像分析将原始数据传至图像后处理工作站,行MPR、MIP等后处理。由2位高年资放射科诊断医师独立诊断,分析记录病变部位及范围、肠壁厚度、强化方式、有无淋巴结肿大、周围脂肪间隙模糊、肠系膜血管增多增粗等肠管外表现,以及有无肠瘘、肠腔狭窄及肠梗阻、腹腔脓肿等肠道并发症。

2 结果 2.1 发病部位35例中,位于小肠23例(65.7%),其中仅累及回肠和/或回盲部22例(62.9%);同时累及小肠和结直肠10例(28.6%),其中1例累及上消化道;仅累及结直肠2例(5.7%)。

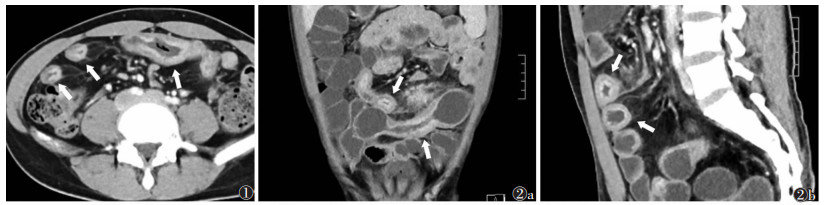

2.2 肠壁增厚及强化方式35例肠壁均不同程度增厚,病变处肠壁多表现为多节段性增厚(图 1),其中27例(77.1%)表现为肠壁对称性环形增厚(图 2),8例(22.9%)表现为非对称性增厚,系膜侧肠壁增厚明显(图 1),肠壁厚度为7~17 mm。增强扫描后肠壁仅黏膜层强化11例(31.4%),分层强化10例(28.6%),全层强化14例(40.0%)。

|

| 注:图 1患者,男,19岁;病变处肠壁不对称增厚,系膜侧肠壁增厚明显,多节段跳跃性分布(短箭)。图 2患者,男,34岁;病变呈环形对称增厚,分层强化,呈靶环征(短箭) 图 1, 2 克罗恩病(CD)CT图像 |

2.3 肠管外表现

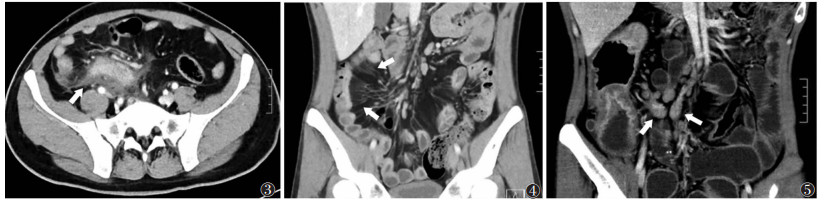

20例(57.1%)病变周围肠系膜见渗出样改变(图 3)。27例(77.1%)病变段肠管周围系膜血管增多、增粗,呈齿梳征(图 4)。22例(62.9%)肠周淋巴结反应性增大(图 5),最大短径12 mm。

|

| 注:图 3患者,男,36岁;病灶旁系膜密度增高,见渗出样改变(短箭)。图 4患者,男,19岁;病变段肠管周围系膜血管增多、增粗,表现为齿梳征(短箭)。图 5患者,男,32岁;肠周淋巴结反应性增大(短箭) 图 3~5 CD肠管外表现CT图像 |

2.4 肠道并发症

本组均有不同程度肠腔变窄,其中8例(22.9%)合并不全性肠梗阻(图 6)。9例(25.7%)合并肠内外瘘(图 7~11),其中回肠-腹壁瘘、回肠-脐尿管瘘、回肠-膀胱瘘各1例,其余均表现为腹腔瘘。7例(20.0%)出现腹腔脓肿,5例(14.3%)合并肛瘘或肛周脓肿(图 12)。

|

| 注:图 6与图 5为同一患者,回盲部肠壁增厚(短箭)并不全性肠梗阻,可见宽大气液平面(三角箭)。图 7患者,男,31岁;病变处肠壁穿孔(短箭)并腹腔多发积气。图 8患者,女,22岁;回肠-脐尿管瘘,可见瘘管(短箭)及脐尿管脓肿(三角箭)。图 9患者,男,39岁;回肠广泛肠壁增厚,回肠-回肠内瘘形成,肠管纠集,呈花瓣状改变(短箭)。图 10患者,男,31岁;回肠病变与膀胱间形成内瘘(短箭)。图 11患者,男,47岁;回肠-腹壁瘘,可见瘘管(短箭)及腹壁脓肿(三角箭)。图 12患者,男,26岁;CD合并复杂性肛瘘、肛周脓肿,可见多个内口(短箭)及左侧肛周脓肿(三角箭) 图 6~12 CD肠道并发症CT图像 |

3 讨论 3.1 CD的临床特点

CD是一种慢性非特异性炎症性疾病,好发于中青年男性,具有复杂的病理生理机制,包括遗传、免疫和环境因素。CD可发生于消化道的任意部位,最常累及回肠末端和回盲部,可同时累及多段消化道,典型者呈节段性、跳跃性分布。CD的临床表现有腹痛、腹泻、肠梗阻,伴发热、营养障碍等,病程多迁延,反复发作,不易根治。部分CD患者因肠腔狭窄而出现肠梗阻,病情较严重时可合并肠瘘及腹腔脓肿等并发症。

3.2 CD的MSCT表现及病理基础肠壁增厚是CD最典型的CT表现之一。在充盈状态下,小肠壁厚 > 3 mm提示其病理性增厚。本组均有肠壁增厚的表现,最厚达17 mm,病灶多呈节段性、跳跃性分布,与Choi等[1]报道相似。MSCT增强扫描示,肠壁黏膜分层强化可能是CD更重要的一个表现[2]。在疾病早期病变肠管可仅表现为黏膜层强化;活动期常表现为分层强化,即明显强化的黏膜层和浆膜层及无强化的中间层,黏膜层及浆膜层的强化为活动期炎性充血所致,而中间层无强化则代表黏膜下的水肿,整体呈靶征或双环征改变;慢性期则表现为全层均匀强化,强化程度较活动期降低,这是由于肠壁炎性浸润逐渐减少,肠壁水肿减轻,纤维组织增生所致,当肠壁严重纤维化时,则无强化[3-4]。MSCT增强扫描特别是MSCTE,可清楚显示肠壁增厚及不同时期的强化表现,对CD的诊断及分期具有重要价值。

肠外表现是提示疾病处于活动期的另一个重要标志,包括肠系膜血管增多、肠周脂肪间隙模糊及淋巴结肿大。肠系膜血管增多在文献中被描述为齿梳征[5],它是由于病灶透过肠壁浆膜层累及血管所致,表现为系膜一侧小血管增多、增粗、扭曲,且走向垂直于肠壁,形如木梳齿,在冠状位MPR及MIP图像中显示得尤为清楚。肠系膜周围脂肪间隙模糊是由于肠周炎症细胞聚集所致,这些细胞在炎症活动期的免疫反应中起着重要作用[6]。MSCT表现为病灶周围系膜斑片状模糊影,边界不清,增强扫描可强化。肠系膜淋巴结增大是对肠壁炎症的一种反应性增生改变,但一般小于恶性肿瘤引起的淋巴结增大,短径多<8 mm,> 10 mm则需警惕为恶性肿瘤[7],CD慢性期通常无增大的淋巴结。

3.3 CD肠道并发症的MSCT表现及其病理基础CD活动期肠壁水肿及炎症细胞浸润,使得肠壁增厚、肠腔狭窄,随着反复的炎症及损伤修复,肠壁纤维组织增多,从而导致肠壁僵硬、肠腔狭窄,这2种状态下的肠腔狭窄均可继发肠梗阻的症状[8]。MSCT表现为肠腔狭窄,近端肠管积液扩张,并可见多发气液平面。肠壁炎性增厚表现为肠壁分层或全层强化,而纤维性肠壁增厚则表现为轻度强化或不强化。本组8例出现肠梗阻,且肠壁增厚均为炎性增厚改变(图 6)。通常认为肠壁炎性增厚所致的狭窄是可逆的,经内科治疗后症状得以改善,而纤维性肠壁增厚是不可逆的,需手术干预[9],因此准确鉴别狭窄的性质对临床治疗有一定指导意义。

CD是一种透壁性炎症疾病,当炎症穿透肠壁时可造成消化道穿孔,MSCTE可清楚显示肠壁的缺损及腹腔的游离气体(图 7),局限者形成腹腔脓肿,也可与周围脏器形成瘘管,包括肠-肠瘘、肠-膀胱瘘、肠-阴道瘘及肠-腹壁瘘。本组9例发生肠内外瘘,其中回肠-腹壁瘘、回肠-脐尿管瘘、回肠-膀胱瘘各1例,其余均表现为肠内瘘,7例出现腹腔脓肿,由此可见CD继发肠内瘘较肠外瘘更常见。在MSCT图像上,脓肿通常表现为边界模糊的团块状低密度灶,增强扫描表现为不规则环形或不均匀明显强化。肠瘘表现为增厚的肠管壁之间或肠壁与邻近脏器之间互相粘连、纠集,肠管之间的粘连可表现为花瓣样或星状改变[10]。肠道准备充分的MSCTE检查可显示瘘管或窦道的具体位置及数量,增强扫描呈条状明显强化影,部分瘘管内可见积气。肠瘘和脓肿的检出有助于CD的药物治疗及手术方式的选择。

本组35例中,5例合并肛瘘或肛周脓肿,其年龄为17~32岁,2例为首发症状,可见此并发症多发生在青壮年时期,其中1例完善肛管MRI检查,显示为高位复杂型肛瘘(图 12)。CD合并肛瘘的具体发生机制尚不明确,可能与溃疡穿透直肠壁有关[11]。

3.4 CD的鉴别诊断CD需与以下疾病进行鉴别:①肠结核,多继发于肺结核,中青年多见,病变主要发生于回盲部及邻近结肠和回肠末端,肠结核的溃疡多为环形,因此肠壁增厚表现为环形对称性增厚,典型表现为向心性增厚,但由于肠结核的溃疡特点,其增厚的肠壁黏膜常不光整,且增生型肠结核由于增生肉芽肿形成,导致肠黏膜凹凸不平;而CD的溃疡为鹅口疮样或裂隙样纵向溃疡,由于纵向溃疡被残留区域的黏膜水肿分隔,形成鹅卵石样表现,这是CD较特征性的表现。肠结核病灶周围可见增大的淋巴结,且淋巴结呈干酪样坏死,故增强扫描表现为环形强化,这也是肠结核的一个特征性表现,可与CD鉴别。肠结核也可出现肠周渗出、脓肿及肠瘘的表现,但发生率较CD低[12]。②溃疡性结肠炎,最先累及直肠,然后逆行向上累及乙状结肠,通常小肠不受累,病变连续性分布;而CD则以小肠受累为主且多呈跳跃式分布,可与之鉴别。溃疡结肠炎的典型表现为肠壁连续性增厚,且呈环形增厚,病理变化多集中在黏膜层,部分可累及黏膜下层,增强扫描主要表现为黏膜层明显强化,且肠壁厚度一般<10 mm;而活动期CD的病理变化则为肠壁全层炎症,黏膜下水肿明显,增强扫描多呈分层强化,且肠壁增厚程度一般较溃疡性结肠炎明显。严重溃疡性结肠炎患者表现为肠壁增厚僵硬,肠腔变窄,结肠袋消失,呈铅管征改变[13]。③小肠淋巴瘤,表现为小肠弥漫性增厚,增厚明显,且范围广泛,增厚的肠壁呈轻中度均匀强化,增厚的肠壁相对柔软,故继发肠梗阻少见;病灶突破浆膜层时可见肠周渗出及淋巴结增大。

综上所述,CD是一种复杂、广泛、可合并多种并发症的疾病,MSCT检查可很好地显示病变部位及肠壁和肠管外的改变,尤其是MSCTE可有效评估肠道外并发症,为临床用药或手术方式的选择提供帮助。MSCT对CD及其肠道并发症有重要的诊断价值,可作为CD的首选影像学检查方法。

| [1] |

CHOI D, JIN LEE S, AH CHO Y, et al. Bowel wall thickening in patients with Crohn's disease: CT patterns and correlation with inflammatory activity[J]. Clin Radiol, 2003, 58(1): 68-74. DOI:10.1053/crad.2002.1068 |

| [2] |

涂慧娟, 边联龙, 黄永志, 等. 克罗恩病CT小肠造影表现与活动指数的相关性[J]. 实用放射学杂志, 2016, 32(3): 373-376, 422. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2016.03.012 |

| [3] |

TAKEUCHI K, YAMADA A, SUZUKI Y. Contribution of computed tomography enterography (CTE) to the diagnosis, follow-up and prognosis of Crohn's disease[J]. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi, 2015, 112(7): 1244-1250. |

| [4] |

AMITAI M M, RAVIV-ZILKA L, HERTZ M, et al. Main imaging features of Crohn's disease: agreement between MR-enterography and CT-enterography[J]. Isr Med Assoc J, 2015, 17(5): 293297. |

| [5] |

方舒, 蒋政焱, 章伟, 等. CT小肠造影对克罗恩病活动性评估的Logistic回归分析[J]. 实用放射学杂志, 2018, 34(4): 549-552, 585. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2018.04.016 |

| [6] |

HARA A K, SWARTZ P G. CT enterography of Crohn's disease[J]. Abdominal Imaging, 2009, 34(3): 289-295. DOI:10.1007/s00261-008-9443-1 |

| [7] |

史肖华, 沈宣文, 朱琪麟, 等. CT小肠造影在小肠克罗恩病诊断和治疗中的价值[J]. 现代消化及介入诊疗, 2014, 19(5): 335337. |

| [8] |

吴国庆, 姚军, 胡晓明, 等. 克罗恩病的螺旋CT表现及其诊断价值[J]. 中国CT和MRI杂志, 2014, 12(7): 79-82. DOI:10.3969/j.issn.1672-5131.2014.07.25 |

| [9] |

BETTENWORTH D, BOKEMEYER A, BAKER M, et al. Assessment of Crohn's disease-associated small bowel strictures and fibrosis on cross-sectional imaging: a systematic review[J]. Gut, 2019, 68(6): 1115-1126. DOI:10.1136/gutjnl-2018-318081 |

| [10] |

周杰, 刘得超, 周智洋. 克罗恩病外科并发症的影像学特征[J]. 中华消化外科杂志, 2016, 15(12): 1205-1213. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2016.12.014 |

| [11] |

WISE P E, SCHWARTZ D A. The evaluation and treatment of Crohn perianal fistulae: EUA, EUS, MRI, and other imaging modalities[J]. Gastroenterol Clin North Am, 2012, 41(2): 379391. |

| [12] |

缪飞, 赵雪松. 肠结核的影像学诊断进展[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(5): 300-302. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.05.004 |

| [13] |

闫华, 李笃民, 梁峻尉, 等. 溃疡性结肠炎的MSCT表现分析[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2021, 19(2): 147-149. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2021.02.013 |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20