| ADC及FA值对腰椎间盘退变程度的评估价值 |

腰部疼痛为腰椎间盘疾病的主要症状,青壮年大多因长时间的姿势不良或激烈运动导致;老年人则因老化导致腰背部疼痛[1-2]。上述情况常导致退化性椎间盘疾病(degenerative disc disease,DDD),造成患者生活质量下降,甚至丧失劳动力等[3]。很多学者对椎间盘退变进行了相关研究,但大多局限于形态学的变化及椎间盘信号的改变。实践表明,在腰椎间盘退变早期,即形态和信号改变前针对椎间盘退变的治疗效果更好。也有学者[4]从微观层面对椎间盘退变进行观察,但方法较复杂,对设备要求高。本研究从ADC值和FA值相结合的角度探讨其对腰椎间盘退变的早期诊断及退变程度的评估价值。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2017年7月到2018年7月我院腰椎MRI检查资料完整的患者84例,其中44例临床诊断为腰椎间盘退行性疾病;男24例,女20例;年龄26~66岁,平均(45.3±3.9)岁;临床表现以腰痛为主,症状持续时间2周~8年。另40例为健康志愿者,均无腰腿痛病史和相关临床表现,其中男23例,女17例;年龄16~38岁,平均(29.3±2.7)岁。84例均行常规MRI及矢状位DWI、DTI检查,排除其他全身性疾病。本研究通过医院伦理委员会批准,研究对象对相关检查均知情同意。

1.2 仪器与方法使用GE 1.5 T Signa超导MRI机,4通道相控阵脊柱线圈。采用SE序列平面回波成像技术行多次激发扫描,DWI序列采用矢状位扫描,扫描参数:TR 4 000.0 ms,TE 75.5 ms,NEX 3,FOV 34 cm×34 cm,矩阵256×256,层厚4 mm,层距1 mm,扫描时间48 s;DTI采用矢状位成像,扫描参数:TR 6 000.0 ms,TE 102.5 ms,NEX 3,FOV 34 cm ×34 cm,矩阵256×256,层厚5 mm,层距1 mm,扩散方向15,扫描时间105 s;同时在层面选择、相位编码和频率编码3个方向上施加扩散敏感梯度,b值设为600 s/mm2。在椎体前方设置预饱和带,饱和带宽30 cm。

1.3 FA值和ADC值测量FA值、ADC值测量分别在DTI及DWI矢状位图像上进行,在正中矢状位图像上,每个椎间盘选取3个ROI,分别是椎间盘前部、后部和髓核中央,ROI为25~30 mm2,分别测量其FA值和ADC值,然后取平均值。

1.4 图像和指标分析对椎间盘行修正Pfirrmann分级[5],即根据腰椎间盘内髓核信号的高低、髓核的分布情况、髓核与纤维环的界限,以及椎间盘高度的变化进行评级:正常(1~2级)、轻度退变(3~4级)、重度退变(5~8级)3组;观察椎间盘形态,分析不同退变分级椎间盘与ADC值、FA值的相关性。

1.5 统计学处理采用SPSS 19.0软件进行统计学处理。计量资料以x±s表示,组间比较行独立样本t检验。相关性分析采用Spearman等级相关分析。以P<0.05为差异有统计意义。

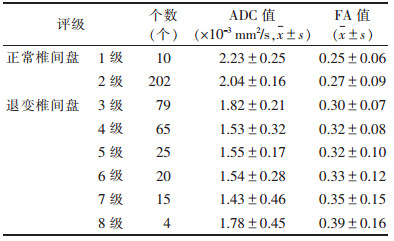

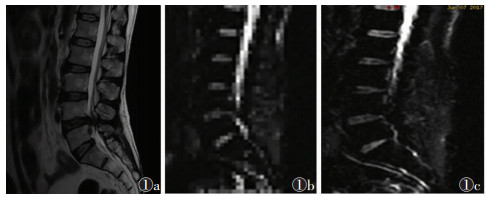

2 结果 2.1 各级椎间盘的平均ADC值和FA值比较84例均成功行DWI及DTI检查,共测量420个椎间盘,其分级与平均ADC值及FA值见表 1。腰椎间盘矢状位图像见图 1。

| 表 1 正常与退变椎间盘的平均ADC值及FA值 |

|

|

| 图 1 男,47岁,腰痛数年,有腰椎间盘突出病史 图 1a 腰椎矢状位T2WI示腰椎各节段椎间盘显示清晰。L1~2椎间盘呈高信号,修正Pfirrmann评级为正常(2级);L3~4椎间盘呈稍高信号,为轻度退变(3级);L4~5椎间盘信号稍低,但高度正常,为重度退变(5级) 图 1b DTI成像,L4~5椎间盘各向异性分数(FA)值为0.304 图 1c DWI示L4~5椎间盘弥散受限,ADC值为1.59×10-3 mm2/s |

|

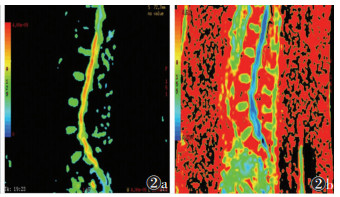

| 图 2 女,19岁,无腰腿痛病史及临床表现。MRI示其椎间盘无明显退变,FA图(图 2a)、ADC图(图 2b)均显示清晰,椎间盘信号正常 |

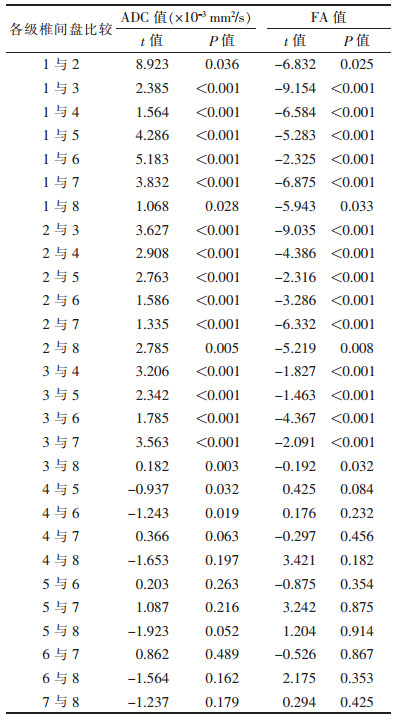

正常椎间盘(修正Pfirrmann分级1~2级)与退变椎间盘(3~8级)的平均ADC值及FA值比较,差异均有统计学意义(t=2.932、1.764,均P<0.05)(表 2)。

| 表 2 修正Pfirrmann各级椎间盘ADC值、FA值均数两两比较 |

|

正常椎间盘间(1、2级)、正常椎间盘与各级退变椎间盘间的ADC和FA差异均有统计学意义(均P<0.05)。重度退变椎间盘组间的ADC值及FA值差异均无统计学意义(均P>0.05)。

2.2 ADC值、FA值与修正Pfirrmann分级的相关性椎间盘的ADC值、FA值与修正Pfirrmann分级具有相关性(r1=-0.563,r2=0.518;均P<0.05),且ADC值与修正Pfirrmann分级的相关性较明显(|r1|>|r2|)。

3 讨论 3.1 腰椎间盘的退变机制腰椎间盘主要由髓核及纤维环组成,髓核位于椎间盘中央,富含水分及半流质物质[6]。椎间盘在退化过程中,首先是髓核中的细胞无法制造新的髓核,渐渐失去吸收水分及承受形变的能力,然后髓核慢慢增厚,似纤维环;外围的纤维环也变得较易破裂,人体压力直接作用在椎体上,使得椎间盘厚度降低、椎体不稳定、椎间盘负载分布不均匀[7-8],导致椎间盘病变,甚至累及椎体,椎体骨赘形成,出现腰痛等临床症状,且下腰椎比上腰椎更严重[9]。临床症状较重时,椎间盘退变已较明显,治疗和恢复常困难。退变晚期的椎间盘内细胞大量凋亡,基质合成减少,降解增加,导致椎间盘功能缺陷。

3.2 腰椎间盘退变的评估方法目前对腰椎间盘退变诱发的腰椎间盘突出症及其他相关疾患多采用保守或手术治疗,虽短期内患者受益,却无法逆转或延缓椎间盘的退变[10]。如何准确量化评估腰椎间盘的退变程度,尤其是对早期腰椎间盘退变进行精确地客观评估与腰痛的预防、临床诊断及治疗密切相关。但目前对腰椎间盘退变的早期诊断和量化评估缺乏精确、易行、有效的手段。DWI是近年发展起来的一项较新的MRI成像技术,可通过测量腰椎间盘平均ADC值反映组织中水分子无序扩散运动快慢的信息,这已成为MRI量化检查的主要手段之一。DTI是在DWI基础上发展起来的一种新的成像方法,在检测局部生物环境改变方面具有很高的敏感性[11-12]。FA是最常用的定量分析各向异性的参数,它代表扩散张量各向异性部分占整个扩散张量的比值,范围为0~1。将ADC值与FA值结合起来评价腰椎间盘退变的程度有助于提高诊断特异性[13]。沈思等[14]采用DWI和DTI对腰椎间盘早期退变的诊断价值进行研究,发现ADC值和FA值能体现椎间盘水分子弥散能力的变化,量化反映椎间盘退变早期髓核的生化状态。但研究对象均为正常志愿者,未选取腰椎间盘退变患者进行对照研究。

本研究显示,ADC值和FA值能够显示椎间盘的早期退变,正常椎间盘与轻度及重度退变椎间盘平均ADC值和FA值比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。说明椎间盘退变早期,其局部生物环境发生了改变,水分子的弥散受到限制,退变的椎间盘组ADC值较正常组偏低。赵建等[15]研究了ADC值与椎间盘退变分级的相关性,正常椎间盘和退变椎间盘在ADC值上有重叠,这种重叠一部分因为b值的选择,而b值影响灌注发生的效应,也增强了多元模式影响的作用。本研究中,ADC值、FA值与修正Pfirrmann分级均有相关性(r1=-0.563,r2=0.518,均P<0.05),表明ADC值和FA值均与椎间盘的退变程度相关,随着椎间盘退变程度的加重,ADC值不断降低,而FA值升高。因此,可用ADC值、FA值对腰椎间盘退变程度评估,比传统的椎间盘退变的检查方法更有效客观。从r值的绝对值比较可看出,修正Pfirrmann分级与ADC值的相关性强于其与FA值的相关性。两者联合能更有效地反映椎间盘退变的微观病理改变,为退变程度的评估和早期诊断提供依据。

目前,椎间盘退变的Pfirrmann分级基本局限于形态学方面,存在很大的主观性和误差。若根据测定的ADC值和FA值对椎间盘退变程度进行评估则更准确和易于接受,可在腰椎间盘形态和信号改变之前为早期退变的诊断提供客观的评价标准。随着MRI技术的不断完善,MRI功能成像将在腰椎间盘退变的早期诊断和程度评估中发挥越来越重要的作用,给临床治疗提供帮助。

| [1] |

陈林建, 李朝晖, 蓝国波. 腰椎间盘髓核组织中miR-200c、TrkB表达变化及其与退变程度的相关性[J]. 山东医药, 2017, 57(21): 79-81. DOI:10.3969/j.issn.1002-266X.2017.21.027 |

| [2] |

Luo H, Chen L, Liu K, et al. Minimally invasive treatment of tibial pilon fractures through arthroscopy and external fixator-assisted reduction[J]. Springerplus, 2016, 5: 1923. DOI:10.1186/s40064-016-3601-7 |

| [3] |

马晟, 贾育松, 孙旗. 体内腰椎间盘退变动物模型的研究与进展[J]. 中国组织工程研究, 2017, 21(11): 1790-1797. DOI:10.3969/j.issn.2095-4344.2017.11.026 |

| [4] |

陈江波, 潘希敏, 陈应明, 等. 磁共振T2 mapping和T1ρ成像研究群养成年恒河猴腰椎间盘的退变过程[J]. 中国组织工程研究, 2017, 21(3): 418-422. |

| [5] |

Pfirrmann CW, Metzdorf A, Zane tti M, et al. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration[J]. Spine, 2001, 26: 1873-1878. DOI:10.1097/00007632-200109010-00011 |

| [6] |

黑龙, 赵建国, 马莉琼, 等. 腰椎间盘突出症患者突出椎间盘及相邻椎间盘退变程度的MRI分析[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2016, 26(9): 807-812. DOI:10.3969/j.issn.1004-406X.2016.09.06 |

| [7] |

Juraj Sutovsky, Martin Benco, Martina Sutovska. Cytokine and chemokine profile changes in patients with lower segment lumbar degenerative spondylolisthesis[J]. Int J Surg, 2017, 43: 163-170. DOI:10.1016/j.ijsu.2017.06.024 |

| [8] |

胡浩然, 李跃华, 赵必增. 动态对比增强磁共振成像评价腰椎间盘血供的价值[J]. 中国矫形外科杂志, 2016, 24(15): 1415-1419. |

| [9] |

刘湘, 王锋, 赵晓东, 等. MRI测量腰椎管狭窄症椎间盘退变和硬膜囊横断面积的关系[J]. 实用医学杂志, 2017, 33(14): 23322335. |

| [10] |

林曦, 叶君健. 椎间盘退变的生物学治疗研究现状和展望[J]. 实用医学杂志, 2009, 25(1): 17-19. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2009.01.007 |

| [11] |

王宇, 穆尚强, 梅继文, 等. 可膨胀椎间融合器治疗腰椎间盘轻度退变的有限元分析[J]. 吉林大学学报(医学版), 2016, 42(3): 565-569. |

| [12] |

Jun JH, Cha Y, Lee JA, et al. Korean medicine clinical practice guideline for lumbar herniated intervertebral disc in adults:An evidence based approach[J]. Eur J Integr Med, 2017, 9: 18-26. DOI:10.1016/j.eujim.2017.01.003 |

| [13] |

曾思, 李妍姣, 陈鼎伟, 等. 骨质密度改变与腰椎间盘退变的关系, 一项基于18F-FDG标记的PET-CT研究[J]. 中国骨质疏松杂志, 2017, 23(1): 55-58. DOI:10.3969/j.issn.1006-7108.2017.01.012 |

| [14] |

沈思, 王昊, 汪飞, 等. DWI和DTI对腰椎间盘早期退变的诊断价值[J]. 暨南大学学报(医学版), 2012, 33(4): 409-413. |

| [15] |

赵建, 郭智萍, 王林峰, 等. 腰痛患者腰椎3.0 T MR弥散加权成像腰椎间盘表观弥散系数与椎间盘退变分级的相关性[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2013, 23(12): 1074-1078. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17