| 高海拔地区卵圆孔未闭与颅内缺血性病变的相关性研究 |

2. 青海红十字医院超声科, 青海 西宁 810000

脑卒中分为脑出血性病变和缺血性病变,近年来出血性脑卒中发病率明显下降,而缺血性脑卒中发病率明显上升[1]。颅内缺血性病变是指各种原因导致的脑组织缺血缺氧,从而引起的一系列临床症状,常无法明确病因[2]。近年来,国内外很多研究表明,卵圆孔未闭(patent foramen ovale,PFO)是其中重要病因之一,20%~25%正常健康人存在PFO,但多数未出现临床症状[3]。青海地处高原,因为高原缺氧的原因,先天性心脏病发生率较平原地区高[4],其中PFO比例较高。本研究旨在探讨高原地区PFO与颅内缺血性病变的关系,现报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料选取我院2018年5月至2020年3月通过心脏彩色多普勒超声筛查的高海拔地区PFO患者100例为研究组,另选择同期高海拔地区健康年轻志愿者(彩色多普勒超声确定无PFO)100例为对照组;2组均长期生活在青海高海拔地区(海拔≥3 000 m),25岁≤年龄≤35岁。2组均行头颅MRI检查,检查前签署知情同意书。纳入标准:①体内无金属植入物;②无高血压、糖尿病等并发症;③除PFO外无其他类型心脏病;④无幽闭恐惧症等MRI检查禁忌证。

1.2 仪器与方法 1.2.1 MRI检查采用Siemens 3.0 T Skyra MRI扫描仪,行轴位SE T1WI TR 250 ms,TE 2.48 ms;轴位SE T2WI TR 6 000 ms,TE 99 ms;冠状位T2 FLAIR TR 9 000 ms,TE 85 ms;矢状位T1WI TR 240 ms,TE 246 ms及DWI TR 6 400 ms,TE 98 ms序列扫描;层距1 mm,层厚5 mm。

1.2.2 心脏超声采用Philips IE33彩色多普勒超声诊断仪,经胸超声探头S4-2,频率2~4 MHz。先行二维超声心动图检查,观察心脏结构及血流动力学参数测量,重点观察四腔心切面、大动脉根部短轴切面、胸骨旁四腔心切面、剑突下双房切面,结合CDFI观察有无PFO及左向右分流。

1.3 图像分析由2位具有5年以上经验的头颈部MRI诊断医师进行盲法评估,主要评价颅内缺血性病变的部位、数量及供血区域。意见不一致时,由第3位医师共同讨论并达成最终诊断意见。

1.4 统计学分析采用SPSS 21.0统计软件进行数据分析,计量资料以x±s表示,组间比较行t检验。计数资料用例(%)表示,组间比较行χ2检验。以P < 0.05为差异有统计学意义。

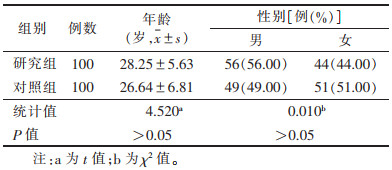

2 结果 2.1 2组基本资料比较(表 1)2组年龄及性别分布差异均无统计学意义(均P > 0.05)。

| 表 1 2组受试者基本情况比较 |

|

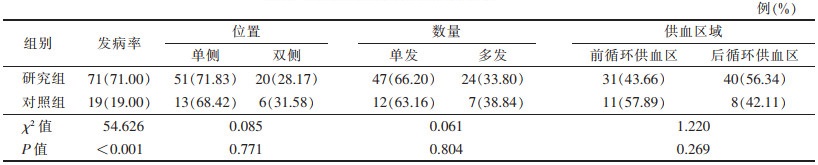

2.2 2组颅内缺血性病变发生情况(表 2)

| 表 2 2组颅内缺血性病变发生情况 |

|

2组颅内缺血性病变发病率比较,差异有统计学意义(χ2=54.626,P < 0.001),且PFO与颅内缺血性病变存在相关性(r=0.463)。2组均为单侧发病多于双侧发病,单发多于多发。2组间病变位置、数量及供血区域比较,差异均无统计学意义(均P > 0.05)。

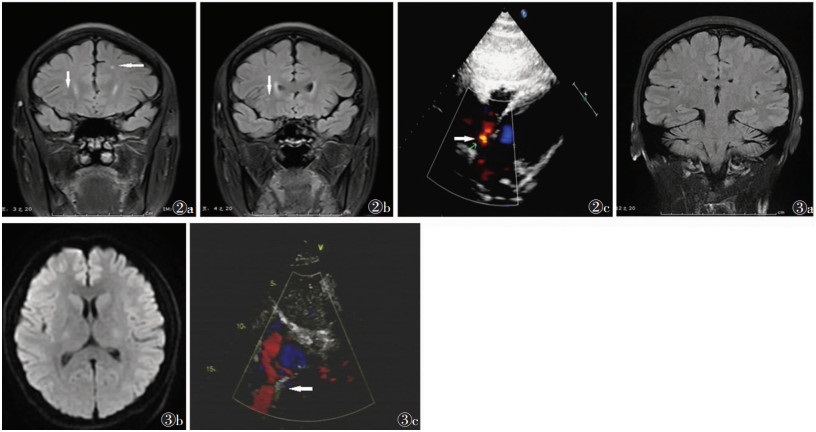

2.3 高海拔地区PFO缺损大小与颅内缺血性病变发生率的相关性研究组中PFO缺损直径≥4 mm 39例(图 1),2 mm≤缺损直径 < 4 mm 35例(图 2),缺损直径 < 2 mm 26例(图 3),对应的颅内缺血病变出现率分别为94.87%(37/39)、68.57%(24/35)、38.46%(10/26)。经χ2趋势检验,提示颅内缺血与PFO缺损直径存在线性关联(χ2=23.982,P < 0.001),颅内缺血发病率随PFO缺损直径增大而增加。

|

| 图 1 女,25岁,藏族,长期居住海拔3 850 m,长期头痛、头晕 图 1a 冠状位T2 FLAIR示左额部灶状高信号(箭头) 图 1b DWI示左侧小脑半球片样低信号灶(箭头),符合陈旧缺血灶(软化) 图 1c T1WI示右侧枕叶片样低信号灶(箭头),符合陈旧缺血灶(软化) 图 1d 超声提示卵圆孔未闭(PFO),缺损直径5.5 mm(箭头) |

|

| 图 2 男,32岁,藏族,长期居住海拔3 200 m,长期头痛 图 2a,2b 冠状位T2 FLAIR示双额部多发灶状高信号(箭头) 图 2c 超声提示PFO,缺损直径3.4 mm(箭头) 图 3 女,28岁,藏族,长期居住海拔3 000 m,查体无明显阳性体征 图 3a,3b 冠状位T2 FLAIR及轴位DWI序列显示颅内无明显异常 图 3c 超声提示PFO,缺损直径2 mm(箭头) |

3 讨论

卵圆孔一般在生后第1年闭合,若3岁以后卵圆孔仍不闭合称为PFO,20%~25%的成年人卵圆孔不完全闭合[5]。PFO引起颅内缺血的机制至今仍存在争议,但部分学者认为PFO可使部分左心房血液流入右心房,随年龄增加左向右分流量增加,引起血流动力学改变,可使静脉系统的栓子通过动静脉系统进入动脉系统,造成不明原因脑缺血[6-7]。青海省地属高原,先天性心脏病发病率较高,临床发现很多PFO的年轻患者长期头痛、头晕[8],就诊后行头颅MRI发现多伴颅内缺血性病变。

本研究中,研究组颅内缺血性病变的发病率71.00%,明显高于对照组;说明排除自然因素外,在高原地区,PFO仍然是年轻人(25岁≤年龄≤35岁)颅内缺血性病变的高危因素[9]。但对照组颅内缺血病变发生率也高达19.00%,分析原因,可能为青海地处高原地区,空气稀薄,引起缺氧、缺血所致[10]。

研究组71例颅内缺血性病变中,单侧51例,明显高于双侧(20例);对照组19例中,单侧13例,双侧6例,2组差异无统计学意义;说明颅内缺血性病变单侧发病情况更常见。研究组71例颅内缺血性病变中前循环病变31例,后循环40例;对照组19例颅内缺血性病变中前循环病变11例,后循环8例;说明无论是否存在PFO,颅内缺血部位前后循环差异无统计学意义。刘慧勤等[11]研究发现,PFO相关性卒中的影像学表现以多血管分布区域的多发梗死灶且后循环梗死占优势为特征,大脑后动脉支配区梗死、无症状性脑梗死是预测隐源性卒中患者存在PFO的独立因素,本研究与其结果不一致。Feurer等[12]比较伴和不伴PFO缺血性卒中患者梗死病灶的特点发现,在大脑前动脉供血区、大脑中动脉供血区,以及椎-基底动脉系统供血区梗死分布情况比较,差异均无统计学意义,与本研究结果一致。且本研究中研究组单发病灶明显大于多发病灶,说明年轻PFO患者颅内缺血单发较多发更易发生。Kim等[13]认为PFO相关性卒中影像学表现为单发皮质或皮质下梗死,或多发散在的梗死灶,单发更易出现,与本研究一致。因此,目前仍无法准确评估PFO和颅内缺血性病变的影像学分布的特点,仍需大样本研究证实。

本研究将研究组按PFO缺损直径分为PFO缺损直径 < 2 mm组26例、2 mm≤缺损直径 < 4 mm组35例、缺损直径≥4 mm组39例3组,颅内缺血出现率分别为38.46%(10/26)、68.57%(24/35)、94.87%(37/39),表明PFO缺损直径与颅内出现缺血病变呈线性相关(χ2=23.982,P < 0.001)。文献报道,PFO导致的栓塞与PFO缺损直径的大小及分流量相关,缺损直径越大,分流量越大,或高凝状态患者,栓塞发生的概率则越高[14]。而庚靖淞等[15]通过超声心动图及MRI研究了PFO的形态、缺损直径大小与颅内缺血的关系,结果发现PFO缺损直径大小与分流量有明显相关性,与本研究结果一致。

本研究的局限性:①样本量较小,所得结果有待较大样本进一步确认;②有地区局限性,仅探讨了高原地区PFO患者与颅内缺血的相关性,缺少平原地区多中心比较;③有年龄局限性,仅探讨了25~35岁年龄段PFO与颅内缺血的相关性,缺少更广年龄段的数据;④关于高海拔地区PFO缺损直径大小与颅内缺血灶的相关性,仅进行简单的缺损直径分组,并未得到颅内出现缺血的临界缺损直径。

总之,高海拔地区PFO与颅内缺血存在一定关联,可利用心脏彩色多普勒超声及头颅MRI这2种无创检查手段,更好地为高原地区隐匿性头痛、头晕的年轻患者进行临床诊断,为治疗提供客观依据。

| [1] |

邓得峰, 吴英, 郭瑞, 等. 多模式MRI在急性缺血性脑卒中溶栓中的研究[J]. 实用放射学杂志, 2020, 36(1): 5-8. |

| [2] |

国家卫生健康委员会脑卒中防治工程委员会神经影像专业委员会, 中华医学会放射学分会神经学组. 脑血管病影像规范化应用中国指南[J]. 中华放射学杂志, 2019, 53(11): 916-940. |

| [3] |

刘海峰, 蒋宇宏, 阳义, 等. 双源CT诊断房间隔病变与隐匿性脑卒中相关性研究[J]. 实用放射学杂志, 2017, 33(5): 684-687. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2017.05.009 |

| [4] |

董旭, 申广浩, 谢康宁, 等. 高原低压低氧环境下富氧干预对心肺功能影响的研究进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2017, 39(11): 876-878. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2017.11.021 |

| [5] |

凌演演. 卵圆孔未闭与偏头痛关系的研究现状[J]. 国际神经病学神经外科学杂志, 2019, 46(5): 576-580. |

| [6] |

徐亮, 周畅, 李洁, 等. 中青年卵圆孔未闭持续性右向左分流与隐源性脑卒中的相关性分析[J]. 中国循环杂志, 2020, 35(2): 171-175. |

| [7] |

王豪, 孙园园, 邓雅琴, 等. 隐源性缺血性脑卒中合并卵圆孔未闭的临床及影像学检查分析[J]. 中国现代医学杂志, 2019, 29(1): 67-70. |

| [8] |

李晓霞. 高原地区偏头痛患者诊治情况及诱发因素分析[D]. 西宁: 青海大学, 2016.

|

| [9] |

张涛, 赵玉华, 郝渝, 等. 拉萨地区脑卒中464例分析[J]. 中华神经科杂志, 2015, 48(10): 861-865. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2015.10.009 |

| [10] |

高迎春, 周珺, 马慧萍, 等. 基于线粒体调节的高原缺氧损伤防治药物靶点[J]. 生理科学进展, 2020, 51(1): 61-66. |

| [11] |

刘慧勤, 刘琳, 梅文丽, 等. 伴与不伴卵圆孔未闭的隐源性卒中的神经影像学特征分析[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(33): 2636-2640. |

| [12] |

FEURER R, SADIKOVIC S, ESPOSITO L, et al. Lesion patterns in patients with cryptogenic stroke with and without right-toleft-shunt[J]. Eur J Neurol, 2009, 16(10): 1077-1082. |

| [13] |

KIM B J, SOHN H, SUN B J, et al. Imaging characteristics of ischemic strokes related to patent foramen ovale[J]. Stroke, 2013, 44(12): 3350-3356. |

| [14] |

袁康. 心脏卵圆孔未闭与缺血性脑卒中的相关性研究[D]. 衡阳: 南华大学, 2018.

|

| [15] |

庚靖淞, 朱鲜阳, 侯传举, 等. 超声心动图结合右心声学造影在卵圆孔未闭中应用价值[J]. 临床军医杂志, 2016, 44(12): 1268-1271. |

2021, Vol. 19

2021, Vol. 19