| 儿童广州管圆线虫病的临床及影像表现(附3例报告及文献复习) |

广州管圆线虫病是人类感染广州管圆线虫引起的一种寄生虫病。广州管圆线虫由陈心陶教授于1933年首次在广州褐家鼠的肺中检出[1]。该病在我国主要流行于南方沿海城市,发病率不详,多呈散发,亦有群体性暴发流行的报道[2]。目前国内外对该病的研究主要集中在成人,而儿童病例报道罕见。本文回顾性分析我院2016年3月至2021年5月收治的经实验室及广州管圆线虫基因检测证实的3例广州管圆线虫病患儿,并结合文献探讨该病的临床及影像特点,以提高对该病的认识,减少误诊。

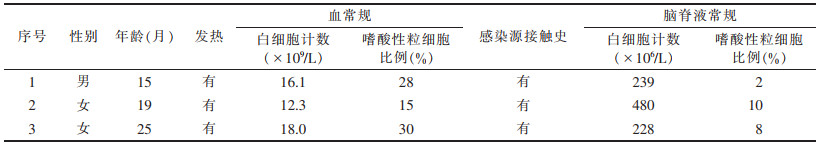

1 资料与方法 1.1 一般资料3例中,男1例,女2例;年龄15~25个月。3例均以发热就诊,其中嗜睡1例,呕吐2例,咳嗽2例。3例血常规及脑脊液常规检测均存在不同程度白细胞和嗜酸性粒细胞升高(表 1)。经详细追查病史,3例均存在螺类或蜗牛等感染源接触史。本研究经我院医学伦理委员会审批同意。

| 表 1 患儿临床资料和实验室检查异常指标 |

|

1.2 仪器与方法

患儿检查前禁食≥4 h,口服10%水合氯醛(剂量为0.5 mL/kg体质量)镇静后分别行头颅MRI及胸部CT检查。CT扫描采用Toshiba Aquilion 64排螺旋CT机,扫描参数:120 kV,25~30 mAs,层厚0.8 mm,矩阵512×512。增强扫描采用碘普罗胺注射液(碘浓度300 mg/mL),剂量1~2 mL/kg体质量。MRI扫描采用Siemens Skyra 3.0 T扫描仪,行轴位平扫,扫描序列及参数:T2WI,TR 4 200 ms,TE 109 ms;T1WI,TR 2 000 ms,TE 9 ms;T2 FLAIR,TR 8 000 ms,TE 111 ms;视野24 cm×24 cm,层厚5 mm。行轴位、矢状位、冠状位增强扫描,经静脉注射对比剂Gd-DTPA,剂量0.2 mL/kg体质量;扫描序列及参数:GRE T1WI,TR 250 ms,TE 2.5 ms;T2 FLAIR,TR 8 000 ms,TE 111 ms。

1.3 图像分析由2位从事儿童影像诊断工作的高年资放射科医师采用双盲法阅片,观察脑部与肺部病变的部位、形态、信号变化、强化程度及淋巴结等。2位医师意见不一致时经协商解决。

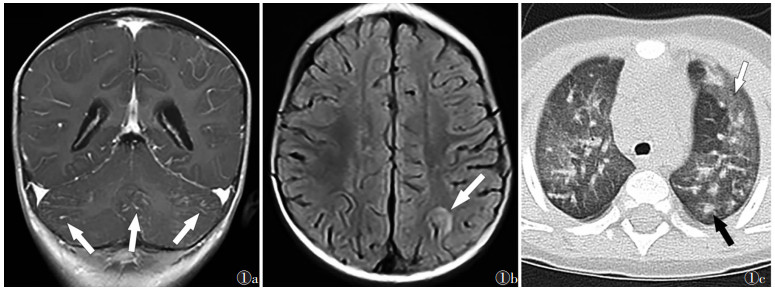

2 结果 2.1 脑部MRI表现3例均表现为多发软脑膜线状和结节状强化灶(图 1a),主要分布于小脑及双侧额叶、顶叶及颞叶。2例合并脑实质多发斑片状异常信号(图 1b),病灶直径0.5~2.0 cm;脑实质信号改变为T1WI呈稍低信号,T2WI及T2 FLAIR呈高信号改变,增强扫描无强化。2~5周后行MRI增强扫描复查,病灶均吸收消失。

|

| 图 1 男,1岁3个月,广州管圆线虫病,反复发热20 d并嗜睡、呕吐 图 1a 脑冠状位T1WI增强扫描示小脑脑膜多发线状及结节状异常强化灶(白箭) 图 1b 脑轴位T2FLAIR序列示左顶叶结节状异常信号灶 图 1c 胸部CT肺窗示胸膜下多发片状磨玻璃影(白箭)和结节灶(黑箭) |

2.2 肺部CT表现

3例均出现胸膜下大小不等实性结节影,周围伴磨玻璃影(图 1c),结节增强扫描无强化。结节分布以双肺下叶为主,但各叶均见受累。2例出现肺门及纵隔淋巴结肿大。3例均未见胸膜受累及胸腔积液。2~4周后行CT增强扫描复查,2例病灶完全消失,1例仅见1个胸膜下小结节影,边界清晰。

3 讨论 3.1 临床特征广州管圆线虫病是一种幼虫移行症,可引起全身多器官损害,尤其是神经系统和呼吸系统。广州管圆线虫的成虫寄生在鼠的肺动脉内,虫卵随血液进入肺毛细血管,孵化成第1期幼虫后进入肺泡,随呼吸移行至咽部,后幼虫被吞入消化道并与粪便一起排出。第1期幼虫被中间宿主或转续宿主食用,如福寿螺、蛞蝓、蜗牛和青蛙等,可发育至第3期幼虫,即感染性幼虫。如人类生食或半生食被污染的水或食物,幼虫将进入人体胃肠道并通过血管和淋巴管到达全身多个系统,对多种器官造成损伤。

该病临床表现既往报道多见于成人,其常导致自限性脑膜炎,表现为急性暴发起病,出现反复发热、头痛等症状,可伴脑神经或脊神经根受累症状,有颈抵抗、脑脊液及外周血中嗜酸性粒细胞明显增高等,总体预后良好[3]。本组均表现为发热、嗜睡、咳嗽和呕吐等非特异性症状,与Sawanyawisuth等[4]报道相似。出现这种现象的机制尚不明确,可能与儿童免疫系统功能尚不完善有关。免疫力相对低下的儿童更易出现除典型神经系统受累以外的呼吸、消化等系统症状,且预后相对更差。凌业生等[5]研究显示,8例广州管圆线虫病患儿中3例死于呼吸衰竭,且年龄均<2岁。

幼龄患儿被感染的方式与成人有所不同。成人患者一般是通过生食或半生食含有第3期幼虫的淡水螺类或虾蟹类感染传播。而本组3例患儿年龄较小,是直接接触感染源或其分泌物所致,而非食用。

3.2 神经系统影像特征本组脑部MRI表现特点:①3例患儿均出现线状和结节状的软脑膜强化灶,即文献报道较多的嗜酸性脑膜炎改变[6]。尸解和动物实验证实,第3期幼虫通过血液循环侵入神经系统后,大量聚集于脑表血管或突破血管进入蛛网膜下腔,从而导致病变血管明显扩张、充血,周围炎性渗出明显,虫体周围亦有大量炎症细胞浸润[7-8]。因此,这种软脑膜的线状和结节状的强化灶可能是管圆线虫幼虫积聚的血管或脑表线状的虫体所形成的。②2例患儿脑实质内出现散在的结节样或条状病灶,且增强扫描均无强化。靳二虎等[9]研究发现,与不强化病灶相比,强化病灶吸收更慢,脑实质损伤更重;推测强化病灶可能是虫体侵入脑实质并导致周围形成嗜酸性肉芽肿,而不强化病灶可能仅是感染后引起的免疫相关性脑炎。

除脑膜及脑实质的改变外,部分文献提出神经系统还可出现脊髓受累,其影像学表现与脑部表现类似,即脊髓的结节状异常信号与脊膜结节状异常强化灶[1, 9]。另外,视神经亦可受累,MRI表现为视神经的结节状异常强化灶[10]。

3.3 呼吸系统影像特征本组3例肺部侵犯的CT共同特征为多发胸膜下结节及结节周围的磨玻璃影。动物研究显示,广州管圆线虫的成虫多寄生于肺动脉内形成虫栓,虫卵及幼虫阻塞肺毛细血管,从而形成异物肉芽肿结节,在结节周围有明显的炎性细胞浸润、渗出,肺泡间隔增厚,肺泡轮廓消失[11-12]。由此推断,胸膜下结节可能是虫体形成的肉芽肿,而磨玻璃影则是周围炎性渗出灶。这种特征性改变与既往文献报道[13-14]相符。另外,本组3例患儿的双肺磨玻璃影范围较成人更广,且融合成片。这可能是儿童免疫力低导致炎症渗出更显著所致。既往报道的患儿死亡原因也多为呼吸衰竭[5]。儿童广州管圆线虫病的肺部影像表现应与儿童常见的毛细支气管肺炎、过敏性肺炎、机化性肺炎、曲霉菌病等鉴别。

总之,广州管圆线虫病是一种多系统受累的寄生虫病,以脑部和肺部受累为主。儿童患者临床症状表现更不典型,预后更差。掌握儿童广州管圆线虫病典型的脑部及肺部影像学表现,结合传染源接触史和嗜酸性粒细胞比例升高,有助于该病的早期诊断。

| [1] |

JIN E H, MA Q, MA D Q, et al. Magnetic resonance imaging of eosinophilic meningoencephalitis caused by angiostrongylus cantonensis following eating freshwater snails[J]. Chin Med J (Engl), 2008, 121(1): 67-72. DOI:10.1097/00029330-200801010-00013 |

| [2] |

李洁, 黄芳, 高志勇, 等. 北京市2006年市售福寿螺中广州管圆线虫感染状况调查[J]. 中国预防医学杂志, 2008, 9(4): 277-279. DOI:10.3969/j.issn.1009-6639.2008.04.009 |

| [3] |

陈秀芸, 黄向东, 曾世斌. 广州管圆线虫致嗜酸细胞性脑脊膜神经根炎[J]. 中华神经科杂志, 1999, 32(6): 341-343. DOI:10.3760/j.issn:1006-7876.1999.06.006 |

| [4] |

SAWANYAWISUTH K, CHINDAPRASIRT J, SENTHONG V, et al. Clinical manifestations of eosinophilic meningitis due to infection with angiostrongylus cantonensis in children[J]. Korean J Parasitol, 2013, 51(6): 735-738. DOI:10.3347/kjp.2013.51.6.735 |

| [5] |

凌业生, 李秋颖, 陈嘉杰, 等. 儿童广州管圆线虫病一例及文献复习[J]. 新医学, 2018, 49(2): 123-128. DOI:10.3969/j.issn.0253-9802.2018.02.011 |

| [6] |

靳二虎, 马大庆, 梁宇婷, 等. 广州管圆线虫病中枢神经系统受侵的磁共振影像研究[J]. 中华放射学杂志, 2001, 35(2): 121-124. |

| [7] |

郭鹏娟, 詹希美, 甘明, 等. 感染广州管圆线虫小鼠脑组织的病理变化观察[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2008, 26(5): 353-355. DOI:10.3969/j.issn.1000-7423.2008.05.007 |

| [8] |

MORTON N J, BRITTON P, PALASANTHIRAN P, et al. Severe hemorrhagic meningoencephalitis due to angiostrongylus cantonensis among young children in Sydney, Australia[J]. Clin Infect Dis, 2013, 57(8): 1158-1161. DOI:10.1093/cid/cit444 |

| [9] |

靳二虎, 梁宇霆, 陈步东, 等. 广州管圆线虫病患者头颈部MR检查[J]. 中国医学影像技术, 2009, 25(6): 1002-1004. DOI:10.3321/j.issn:1003-3289.2009.06.024 |

| [10] |

冯英, 吴忠道. 广州管圆线虫感染引起视神经炎的研究现状[J]. 热带医学杂志, 2012, 12(7): 911-912, 916. |

| [11] |

王宗敏, 王小同, 黄欢捷. 广州管圆线虫性肺炎的病理学研究[J]. 中国人兽共患病杂志, 2000, 16(3): 49-51. |

| [12] |

李晓恒, 张仁利, 陈木新, 等. 广州管圆线虫感染致大鼠肺组织病理改变及免疫组化研究[J]. 热带医学杂志, 2009, 9(8): 852-854. |

| [13] |

CUI Y, SHEN M, MENG S. Lung CT findings of angiostrongyliasis cantonensis caused by angiostrongylus cantonensis[J]. Clin Imaging, 2011, 35(3): 180-183. DOI:10.1016/j.clinimag.2010.05.004 |

| [14] |

王婧, 郑晓燕, 阴赪宏, 等. 25例重症广州管圆线虫病患者的临床观察[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2007, 25(4): 333-336. DOI:10.3969/j.issn.1000-7423.2007.04.014 |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20