| 高频超声对中髎穴定位法及针刺法的评价 |

2a. 湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿康复科,湖南 长沙 410007;

2b. 湖南中医药大学第一附属医院功能科,湖南 长沙 410007;

3. 湖南省衡阳县中医医院针灸科,湖南 衡阳 421200;

4. 湖南省湘潭市中心医院康复医学科,湖南 湘潭 411100

中髎穴位于第3骶后孔处,是临床常用穴位,多用于压力性尿失禁、前列腺增生、便秘、失眠等疾病的治疗[1],但其临床定位多依赖医师的实践经验,根据传统取穴的骨度分寸法,较难精准定位到第3骶后孔,从而影响其疗效。针刺穴位的准确定位是疗效的保障。高频超声可准确定位骶后孔,显示进针过程,以及针体周围的解剖结构。笔者对针刺角度和深度进行量化研究,以促进针灸治疗的客观化、规范化,以及提高针刺疗效。

1 资料与方法 1.1 一般资料选取2020年9月至2021年3月湖南中医药大学第一附属医院健康志愿者15例,男7例,女8例; 年龄15~40岁,平均(30.9±4.3)岁; 身高154~175 cm,平均(159.32±5.66)cm。志愿者认知正常,能配合试验,具有完善的表达能力; 排除神经、肌肉相关疾病及出血性疾病。15例均签署受试同意书。

本研究获得湖南中医药大学第一附属医院伦理委员会批准(HN-LL-KY-2019-031-01)。

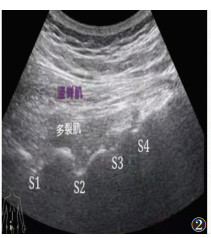

1.2 仪器与方法 1.2.1 超声定位及针刺采用Philips彩色多普勒超声诊断仪,线阵探头,频率5~12 MHz,选取肌骨超声模式。受试者腹部垫枕,自然俯卧,四肢平放,超声医师先将探头与后正中线平行置于尾骨处行纵切面扫查(图 1),后缓慢向侧方移动,显示骶后孔完整宽景成像。在S3骶后孔处标记为中髎穴(图 2)。

|

| 图 1 探头置于尾骨处行纵切面扫查,与后正中线平行 |

|

| 图 2 骶后孔超声图像,S1~S4分别为上髎穴、次髎穴、中髎穴、下髎穴,表现为回声失落区 |

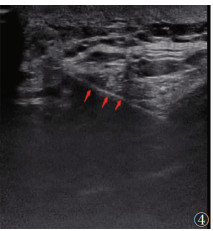

采用华佗牌一次性不锈钢针灸针(规格0.30 mm× 75 mm)。中髎穴皮肤常规消毒后,由1名经验丰富的针灸医师针尖向内向下30°~45°斜刺,深度50~60 mm(图 3),要求针感向会阴部或肛门传导[2]。进针完成后对针身和针尖位置进行超声观察,超声探头放置在进针位置,轻微提插抖动针身,可见针身在S3出口穿行即判断进针成功(图 4)。

|

| 图 3 针尖向内向下30°~45°斜刺,深度50~60 mm |

|

| 图 4 探头沿针身(箭)行纵切面扫查 |

1.2.2 徒手定位及针刺

由1名经验丰富的针灸医师依据既往对中髎穴的研究方法定位及针刺,中髎穴在骶部,先取次髎穴,再于次髎穴下内方处取穴,正对S3骶后孔。针刺方法同超声定位下针刺。

对定位不准确与针刺不成功者,先按上述方法在超声下定位,再完成针刺。

2 结果15例中,徒手定穴准确11例,准确率73.33%(11/15),1例定位偏上,1例定位偏下,2例定位偏外; 徒手进针成功10例,成功率66.67%,1例进针至次髎穴,4例未透过孔隙。超声定位下定穴准确率和针刺成功率均为100.00%。

3 讨论中髎穴属八髎穴之一,位于骶部,正对S3骶后孔处,是临床常用穴,适宜深刺。传统的凭手感及骨度分寸法较难精准定位到S3骶后孔,主要由于S3骶后孔骨性结构变异较大[3-4],进针难度大; 且骶中间嵴覆盖形孔、极小形孔及垂直裂隙形孔,很难准确进针穿透,尤其是骶尾椎骨骼变异、骶后孔畸形的患者。4对骶后孔在超声声像图上表现为明显的回声失落区,因此超声不仅可准确定位骶后孔,还可清晰显示其软组织层次,其由浅到深依次为皮肤、皮下组织、胸腰筋膜、竖脊肌腱膜及多裂肌[5],为针刺八髎穴治疗相关疾病提供重要的影像学依据。

传统针灸因医师及患者等原因导致取穴定位不准确,因此其疗效也不一致,重复性较差,从而限制了其学术传承[6]。对相应的病症,在施针过程中如能有效定位,则可提高针刺治疗的有效性及可重复性。近几年来,大量研究已验证超声在针灸安全性和有效性评价中的应用价值。超声可动态监测进针的组织结构层次和深度,提高针刺治疗的有效性及可重复性; 通过进一步分析针刺穴位得气与组织的相关性,有望为阐明穴位的本质及针灸的标准化提供依据[7-9]。

总之,准确的针刺定位是疗效的保障,也是提高重复性的前提。中髎穴的定位与针刺在临床操作中存在一些误区,高频超声有助于其精准定位,提高针刺成功率。

| [1] |

羊璞, 惠建荣, 高霞, 等. 中髎穴古今研究说略[J]. 中医学报, 2021, 36(2): 318-322. |

| [2] |

王琼, 薛玉婷, 唐健, 等. 电针治疗女性中重度混合性尿失禁的随机对照试验[J]. 针灸临床杂志, 2017, 33(10): 27-30. |

| [3] |

李汪, 刘志顺. 中髎穴定位、进针点和操作刍议[J]. 中国针灸, 2013, 33(11): 1050-1051. |

| [4] |

陈琦, 张建水, 周劲松, 等. 第三骶后孔的解剖研究及骶神经调控S3定位装置的研发[J]. 临床泌尿外科杂志, 2019, 34(8): 625-628. |

| [5] |

尹倩. 正常成人骶尾部肌肉骨骼系统高频超声检查[D]. 贵州: 遵义医学院, 2016.

|

| [6] |

周红生, 王欢, 董昌盛, 等. 超声模拟中医针刺手法量化技术研究进展[J]. 声学技术, 2016, 35(1): 33-37. |

| [7] |

杨琳琳, 郑元义, 谢昭鹏, 等. 针刺手三里穴位动态超声显像[J]. 中国介入影像与治疗学, 2015, 12(9): 532-535. |

| [8] |

王军, 原林, 王春雷, 等. 人体四肢经穴筋膜基础的医学影像学研究[J]. 中国医学物理学杂志, 2010, 27(3): 1866-1870. |

| [9] |

徐培, 范燕华, 阚厚铭, 等. 超声介入下内关穴得气与周围解剖组织关系观察[J]. 针灸临床杂志, 2020, 36(10): 16-20. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20