| 手动活检结合声触诊组织成像量化技术在鉴别浅表淋巴结良恶性中的应用 |

淋巴结是机体最重要的免疫器官,当机体淋巴结肿大时,可怀疑发生全身性或局部性病变,此时对区域淋巴结性质的鉴定是疾病治疗和预后的重要因素[1]。超声引导下淋巴结穿刺活检是区域淋巴结性质鉴定的主要方法,但超声的识别能力有限,存在取材不满意等缺点,无法完全满足临床需求[2]。声触诊组织成像量化(virtual touch tissue imaging quantification,VTIQ)技术能多点测量横向剪切波速度,可对浅表淋巴结的性质诊断提供丰富信息;应用手动活检结合VTIQ技术,可提高人工活检取材标本质量,取得更好的诊断效果[3],现报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料选取2016年1月至2018年6月我院收治的204例浅表性淋巴结肿大患者,按照随机数字表法分成观察组和对照组各102例。观察组男52例,女50例,年龄16~78岁,平均(59.26±12.85)岁;淋巴结最大径为(0.3×0.9)cm~(5.4×5.7)cm。对照组男48例,女54例,年龄15~80岁,平均(58.17±13.25)岁;淋巴结大小为(0.4×0.8)cm~(5.5×5.6)cm。本研究经我院伦理委员会批准,所有患者均无穿刺禁忌证和凝血障碍,签订知情同意协议书,自愿参加本研究。2组性别、年龄、淋巴结大小等一般资料比较,差异均无统计学意义(均P > 0.05),具有可比性。

1.2 仪器与方法应用Siemens Acuson S2000彩色多普勒超声,探头型号9L4,频率14 MHz,配备VTIQ技术。

观察组启动VTIQ模式,择取病灶最大纵切面,确定ROI,并保证取样框区域位于淋巴结中心部位,避开淋巴结钙化、液化及坏死区域,在屏气状态下,测量7次剪切波速度,去掉两端值,取中间5个剪切波速度值的平均数,以剪切波速度2.54 m/s为浅表淋巴结良恶性临界值,<2.54 m/s为良性,≥2.54 m/s为恶性。VTIQ检查结束后,根据病变部位,选择合适体位,常规消毒辅巾,超声引导下穿刺入目标淋巴结,应用18G活检针在声触诊确定区域取15~22 mm淋巴结组织2~3条送检。

对照组行常规超声引导下手动活检穿刺,取患者能够充分暴露穿刺部位体位,行二维超声检查,观察淋巴结大小、形态、内部回声、与周围组织关系等情况,避开神经、血管选择穿刺路径,常规消毒、辅巾,在超声实时监测下,应用18G组织切割针手动进针,快速切割取样组织送检。

1.3 观察指标观察2组穿刺取样时间、穿刺部位疼痛评分及诊断效果。疼痛评分标准:采用视觉模拟疼痛评分法,总分0~100分,分值越高,说明疼痛越剧烈。

1.4 统计学方法应用SPSS 14.0统计学软件,计量资料以x±s表示,行t检验;计数资料以率(%)表示,行χ2或秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 病理结果观察组良性46例,恶性56例,其中淋巴瘤27例,转移瘤29例;对照组良性48例,恶性54例,其中淋巴瘤26例,转移瘤28例。

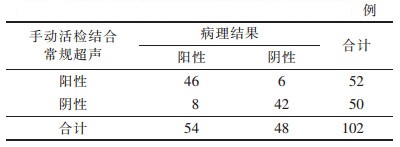

2.2 2组诊断结果比较(表 1~3)| 表 1 手动活检结合常规超声诊断与病理结果比较 |

|

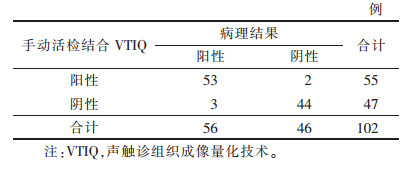

| 表 2 手动活检结合VTIQ技术与病理诊断结果比较 |

|

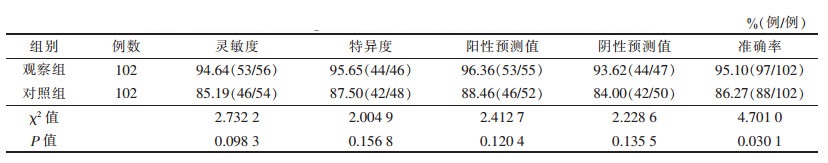

| 表 3 手动活检结合VTIQ及手动活检结合常规超声对浅表淋巴结的诊断价值 |

|

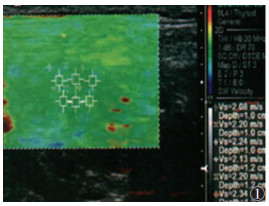

手动活检结合VTIQ技术诊断准确率(95.10%)明显高于手动活检结合常规超声(86.27%)(P<0.05)。典型图像见图 1~3。

|

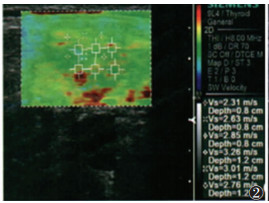

| 图 1 女,40岁,颌下反应增生性淋巴结,声触诊组织成像量化技术(VTIQ)示圆形较均匀低回声,增多的血流从淋巴门进入 |

|

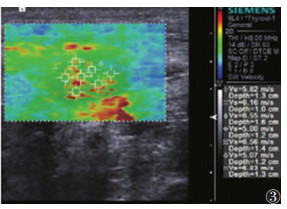

| 图 2 男,29岁,腹股沟处恶性淋巴瘤,VTIQ示球形低回声,皮质厚 |

|

| 图 3 男,54岁,左锁骨上转移淋巴结,VTIQ示不均匀低回声 |

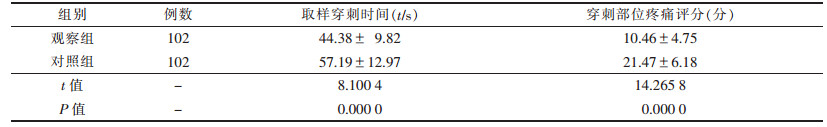

2.3 2组取样穿刺时间和穿刺部位疼痛评分比较(表 4)

| 表 4 2组取样穿刺时间及穿刺部位疼痛评分比较(x±s) |

|

观察组取样穿刺时间和穿刺部位疼痛评分均明显低于对照组(均P<0.05)。

3 讨论浅表性淋巴结肿大是许多肿瘤的首发体征,因此,明确其性质对临床诊断、指导治疗和预后判断均有重要意义[4]。虽然高频超声技术的快速发展,为浅表淋巴结的诊断提供了更多参考,但病理组织诊断仍是临床诊断金标准[5]。以往的手术病理活检由于创口较大、风险较高,对体积较小、位置较深或周围结构组织复杂的淋巴结应用难度较大,具有一定限制[6]。

影像学的发展使浅表淋巴结肿大患者的组织活检有了更多选择,CT定位引导穿刺活检,定位准确,效果较好,但操作复杂,且具有辐射性,临床应用受到限制[7]。超声引导穿刺活检可取得有效的病变淋巴结组织,操作简单,重复性强,被认为是目前在非手术条件下获取病理学诊断的最佳方法[8]。国内相关研究[9]证实,常规超声结合手动活检对浅表淋巴结诊断均有显著效果。但普通超声设备分辨力和血流敏感性较低,对于转移性淋巴结很难作出正确判断,给穿刺活检造成一定困难[10]。

VTIQ是无创评估组织弹性硬度的超声成像技术,主要工作原理是利用聚集超声波在组织内产生声剪切波,然后根据特定电子系统所采集的剪切波速度,判定组织弹性模量,剪切波速度越快,组织弹性模量越大,说明组织硬度越高[11]。由于肿瘤细胞一般自淋巴结包膜处的输入淋巴管处侵入,因此浅表转移性淋巴结皮质局部首先受到累及,致使皮质局限性增厚,随着肿瘤细胞的逐渐侵入,最终导致淋巴结实质组织坚硬,弹性降低,剪切波速度值增大。赵颖燕等[12]研究证实,应用VTIQ技术对颈部转移与非转移淋巴结的诊断准确率分别为88.24%和90.16%,具有较高的临床应用价值。

虽然VTIQ技术对诊断恶性淋巴瘤与反应性淋巴结增生灵敏度和特异度较高,但也存在假阴性,应用VTIQ技术结合手动活检,可较大程度地改善这一状况。本研究显示,观察组诊断准确率高于对照组(P<0.05);观察组取样穿刺时间和穿刺部位疼痛评分均明显低于对照组(均P<0.05),说明VTIQ技术结合手动活检较常规超声结合手动活检具有更高的取样成功率和诊断准确性。VTIQ技术可在一定程度上直观显示病灶的软硬度,避免了常规超声在诊断过程中出现重叠混杂导致的误诊与漏诊。本研究结果与国内相关研究[13]结果相似。

综上所述,应用手动活检结合VTIQ技术不仅能提高浅表淋巴结诊断准确率,还能明显减少取样穿刺时间,降低穿刺部位疼痛程度,具有较高的临床应用价值。

| [1] |

王菊萍. 超声弹性成像引导下浅表转移性淋巴结穿刺活检的临床价值分析[J]. 中外医学研究, 2018, 16(1): 63-65. |

| [2] |

陈霰, 张雪君, 陈敬一, 等. 手动活检结合超声造影在浅表肿大淋巴结诊断中的应用价值[J]. 中国超声医学杂志, 2018, 34(4): 331333. |

| [3] |

奚佳颖, 赵颖燕, 赵宝珍, 等. 声触诊组织量化成像技术对颈部恶性淋巴瘤与反应性增生淋巴结的鉴别诊断价值[J]. 临床超声医学杂志, 2017, 19(3): 159-163. |

| [4] |

邝永培, 谢玉环, 陈沛芬, 等. 超声引导颈部淋巴结徒手穿刺活检的应用价值[J]. 肿瘤影像学, 2015, 24(1): 55-58. |

| [5] |

张更臣, 李俊来, 黎晓林, 等. 超声引导下经皮穿刺活检对颈部淋巴结病变的诊断价值[J]. 中国超声医学杂志, 2014, 30(4): 295298. |

| [6] |

张荣, 王晓荣, 姚兰辉. 超声新技术诊断浅表淋巴结病变的进展[J]. 临床超声医学杂志, 2015, 17(11): 761-763. |

| [7] |

张菊梅, 孙德胜, 唐诚, 等. 超声弹性成像定位、超声造影定位引导浅表淋巴结穿刺活检的诊断准确率比较[J]. 山东医药, 2014, 54(21): 94-96. DOI:10.3969/j.issn.1002-266X.2014.21.038 |

| [8] |

张春征, 王芳.超声新技术诊断浅表淋巴结病变的应用及进展[J/ CD].功能与分子医学影像学(电子版), 2017, 6(2): 1223-1226.

|

| [9] |

赵蕊, 薛利芳, 任玉波, 等. 超声引导浅表淋巴结手动穿刺活检的应用价值[J]. 中国超声医学杂志, 2018, 34(2): 156-159. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2018.02.020 |

| [10] |

唐诚, 张家庭, 张菊梅, 等. 超声弹性成像引导下浅表转移性淋巴结穿刺活检的临床价值[J]. 海南医学, 2013, 24(9): 1310-1312. DOI:10.3969/j.issn.1003-6350.2013.09.0552 |

| [11] |

甄熙, 王辉, 隋国庆, 等. 声触诊组织量化技术对颈部淋巴结良恶性鉴别诊断价值的研究[J]. 中国实验诊断学, 2013, 17(3): 536-539. DOI:10.3969/j.issn.1007-4287.2013.03.037 |

| [12] |

赵颖燕, 奚佳颖, 赵宝珍, 等. 声触诊组织量化成像技术对颈部转移性与非转移性淋巴结的鉴别诊断价值[J]. 中国超声医学杂志, 2016, 32(6): 488-490. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2016.06.004 |

| [13] |

金华, 陈湘, 曾福强. 声触诊成像引导超声对颈部淋巴结穿刺活检的应用研究[J]. 临床医学, 2016, 36(2): 92-93. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17