| “双低”技术在胸部CT增强扫描中的可行性研究 |

2. 医学信息分析与肿瘤诊疗湖北省重点实验室,湖北 武汉 430079

CT增强扫描已成为较多疾病诊断与疗效评估的重要手段,但由于其存在辐射且易增加患者过敏及患对比剂肾病(contrast media induced,CIN)风险,越来越多的学者开始研究应用低管电压及低浓度对比剂(“双低”)优化CT增强扫描方案[1-2]。这些研究多集中在CTA上,对单一常规部位“双低”增强扫描方案的优化及可行性研究还少见报道。本研究拟通过比较等渗低浓度对比剂、低管电压(100 kV)与高浓度对比剂及常规管电压(120 kV)在初诊胸部CT增强扫描中成像质量及辐射剂量的差异,初步探讨“双低”技术常规应用于胸部CT增强扫描的可行性。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2015年9月至2016年3月湖北省肿瘤医院行胸部CT平扫及增强扫描的肺癌初诊患者85例,入组标准:18.5 kg/m2<体质量指数(body mass index,BMI)<28 kg/m2。随机分为A组和B组,A组采用高浓度对比剂(350 mgI/mL)、常规管电压(120 kV),B组采用等渗低浓度对比剂(270 mgI/mL)、低管电压(100 kV)。A组41例,男28例,女13例,年龄44~85岁,平均62岁,平均BMI值22.5 kg/m2;B组44例,男30例,女14例,年龄45~83岁,平均64岁,平均BMI值23.2 kg/m2;2组性别、年龄及BMI值差异均无统计学意义(均P>0.05)。2组均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法使用Siemens Somatom Definition AS+64排128层CT机。患者取仰卧位,双手上举,扫描前训练呼吸。扫描范围由肺尖至肺底。扫描参数:A、B组管电压分别为120及100 kV,其他参数均一致,采用自动管电流技术,层厚5 mm,层距5 mm,旋转时间0.6 s,螺距0.95,准直60×0.6 mm,FOV 400 mm×400 mm,迭代重建值SAFIR=3。为了使对比剂在血管及肌肉中均匀强化,增强扫描期相为对比剂开始注射后70 s;A组选用欧乃派克(350 mgI/L,GE药业)高渗对比剂,B组选用威视派克(270 mgI/L,GE药业)等渗对比剂,注射流率均为2.5 mL/s,剂量1.5 mL/kg体质量,注射完毕后均以相同流率注射生理盐水20 mL冲管。分别记录每例患者的CT容积剂量指数(CT volume dose index,CTDIvol)、剂量长度乘积(dose length product,DLP),并计算有效辐射剂量(effective dose,ED),ED=0.017×DLP。

1.3 图像质量评估 1.3.1 客观评估图像质量客观评估方法根据《MSCT欧洲质量控制指南》[3]制订。于增强扫描图像中依次测量主肺动脉、左肺动脉、右肺动脉、深层胸椎旁肌肉、胸大肌的CT值和标准差SD。所有测量均在纵隔窗主肺动脉以上层面选取ROI,ROI应尽量接近所测位置血管或肌肉的边缘。后根据上述测量结果计算对比噪声比(contrast to noise ratio,CNR),CNR=(血管平均CT值-肌肉平均CT值)/噪声,其中血管平均CT值为所测主肺动脉、右左肺动脉3个层面血管强化的平均CT值,肌肉平均CT值为胸椎旁肌肉和胸大肌强化的平均CT值,噪声则定义为上述所测5处ROI各自标准差SD的平均值。

1.3.2 主观评估图像质量主观评估方法根据《MSCT欧洲质量控制指南》[3]制订。选定固定肺窗(窗宽1 500 HU,窗位-500 HU)和纵隔窗(窗宽320 HU,窗位35 HU)。将2组患者信息隐藏,分别由2名影像诊断医师(1名高年资、1名低年资)在不知分组情况下独立对图像质量进行主观评分,出现分歧时,经协商达成一致意见。肺窗评估结构如下:①整体肺纹理结构:②亚段水平以上的支气管及其相邻血管结构;③亚段水平以下的细支气管及其相邻血管结构;④距离胸膜10 mm以内的外周血管结构。纵隔窗评估结构如下:①主动脉弓水平气管及其周围所见组织结构;②隆突结构及周围所见淋巴结区;③3个层面以上的胸段食管;④右心室水平心包结构。主观质量评分采用4分制[4]:1分,图像质量优秀,噪声基本不可见,所观察结构清晰;2分,图像质量良好,轻微噪声,所观察结构轻微模糊,可接受;3分,图像质量一般,中等噪声,观察结构中度模糊,勉强接受;4分,图像质量差,明显噪声,多处观察结构明显模糊,诊断困难。计算出上述8处结构的平均得分,然后四舍五入取整数1~4分,即为该患者图像质量主观得分,1~3分图像质量满足诊断;4分图像质量无法诊断。

1.4 统计学处理采用SPSS 19.0软件行统计分析,各组间辐射剂量指标(CTDIvol、DLP、ED)、客观评价指标(血管及肌肉平均CT值、噪声、CNR)及主观图像质量评价均采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

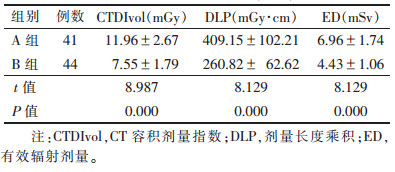

2 结果 2.1 2组辐射剂量比较(表 1)| 表 1 2组辐射剂量比较(x±s) |

|

B组较A组平均CTDIvol降低36.87%,平均DLP值降低36.19%,平均ED值降低36.35%(均P<0.05)。

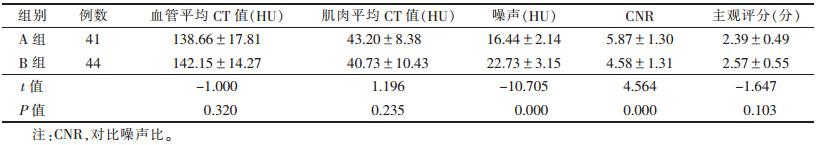

2.2 2组图像质量比较(表 2)| 表 2 2组图像质量指标比较(x±s) |

|

2组血管平均CT值、肌肉平均CT值差异均无统计学意义(均P>0.05)。B组噪声较A组增加28.3%,CNR降低22.0%,差异均有统计学意义(均P<0.05)。2组主观图像质量评分差异无统计学意义(P>0.05);且所有图像质量评分均在4.0分以下,能够满足诊断要求。

3 讨论近些年,越来越多的学者开始关注优化CT增强扫描中受检者的辐射剂量和对比剂使用的安全性,旨在实现使用最小的辐射剂量和最合适的对比剂注射方案获得满足临床诊断需要的CT图像,同时减少受检者的辐射剂量及对比剂不良反应的发生[5-7]。常见降低辐射剂量的方法主要有降低管电压及管电流、自动调节管电流技术、迭代重建技术等[8]。由于辐射剂量与管电压的平方呈正比,因而降低管电压能明显降低患者的辐射剂量[9],同时由于低管电压技术增加了光电效应,可提高碘的CT值[10],增加了血管对比度,因此成为降低CT检查辐射剂量研究的热点。在对比剂使用方面,由于对比剂引起的不良反应及CIN主要与对比剂的黏滞度及渗透压有关,在温度一定的情况下,影响两者的主要因素为对比剂浓度[11],因此使用低浓度对比剂对减少对比剂不良反应及CIN具有重要意义。等渗低浓度对比剂、低管电压相结合的“双低技术”已广泛应用于临床CT中[12-13],少量的研究报道其也应用于实体器官,如肝脏和甲状腺的常规增强扫描中[14-15],但对于胸部常规增强扫描仍少见报道,因此,本研究拟初步探讨“双低”技术在常规胸部CT增强扫描中的可行性。

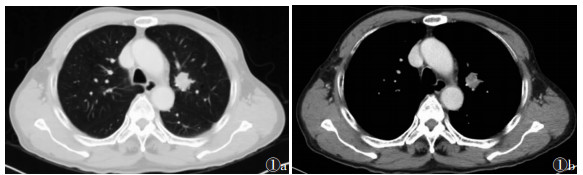

|

| 图 1 男,71岁,体质量指数(BMI)23.4 kg/m2,A组受检者胸部CT增强扫描图像(120 kV,350 mgI/mL对比剂),主观图像质量评分为3分 图 1a 肺窗清晰显示病灶边缘毛糙,有分叶,长短毛刺,邻近胸膜凹陷 图 1b 纵隔窗示病灶边缘明显强化,中央坏死区未见强化 |

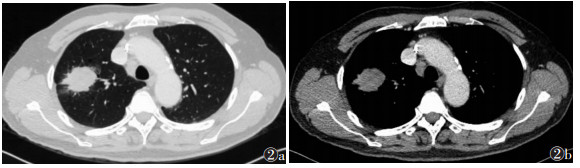

|

| 图 2 男,60岁,BMI 25.5 kg/m2,B组受检者胸部CT增强扫描图像(100 kV,270 mgI/mL对比剂),主观图像质量评分为2分 图 2a 肺窗示病灶边缘毛糙,有分叶,长短毛刺,邻近胸膜凹陷 图 2b 纵隔窗示病灶稍不均匀明显强化 |

本研究中B组较A组平均CTDIvol降低36.87%,平均DLP值降低36.19%,平均ED值降低36.35%(均P<0.05),与不少学者[16-17]应用100和120 kV在胸部CT平扫中的对比结果相符(辐射剂量明显减少,幅度25%~48%),均表明降低管电压能明显降低患者的辐射剂量[18]。

降低管电压的另一个优势是可增强光电效应,增加血管强化后的CT值[19],因此从理论上说用100 kV替代120 kV时可获得更好的血管强化图像。本研究中A、B 2组血管平均CT值并无明显差异,表明在降低管电压的同时使用等渗低浓度对比剂可获得同样的强化效果,但不能获到更高的血管CT值,分析可能是由于常规增强扫描血管流速不如一般CTA高且延迟时间长,导致碘在血管内不够集中,因而当管电压由120 kV降低至100 kV时导致的碘衰减值增加并不明显。从大量的双低血管增强研究中[1-2, 4, 6]可看出,当管电压由120 kV降低至80 kV时,碘衰减值增加非常明显,但并不意味着应一味的降低管电压,特别是在非血管常规部位检查中,需综合考虑降低管电压对于图像质量的影响。

在客观图像质量评价方面,当管电压降至100 kV时,图像噪声增加近28.3%,且CNR降低了近22.0%。管电压的下降,降低了X线的穿透力,会产生更多的散射线,故图像噪声显著增加,而低管电压造成的碘衰减增加并不明显,因此其并不能弥补图像噪声的增加及低浓度对比剂造成的图像CNR显著减低。尽管如此,主观图像质量评分2组差异无统计学意义(P>0.05),且均能满足诊断要求,这是由于胸部组织具有天然对比特征,一定的噪声增加及CNR下降并不会导致其主观评分的显著下降,说明“双低”增强技术的图像可用于影像诊断。

本研究的不足:①仅将BMI在18.5~28.0 kg/m2的人群纳入研究,由于低管电压会降低X线的穿透力、增强图像噪声、降低软组织对比度,BMI值较高的肥胖患者,会进一步加深其对图像质量的影响,而BMI值较低者,是否可应用更低的管电压如80 kV行胸部“双低”成像,需进一步研究;②2组图像的主观评分一致且符合诊断要求,但“双低”组在客观图像质量评价上并无优势,更加优化选择的迭代重建算法由于能进一步降低噪声,可能会降低两者客观图像质量上的差距;③A、B 2组之间进行比较时,同时存在管电压及对比剂浓度2个变量,这可能会影响评价结果,有待在进一步细化分组后进行讨论。

综上所述,常规胸部CT增强扫描使用低管电压技术(100 kV)及等渗低浓度对比剂(270 mgI/mL)可有效降低受检者辐射剂量,降低CIN及过敏风险,并满足影像诊断需求,具有一定的可行性。

| [1] |

Kanematsu M, Goshima S, Kawai N, et al. Low-Iodine-load and low-tube-voltage CT angiographic imaging of the kidney by using bolus tracking with saline flushing[J]. Radiology, 2015, 275: 832-840. DOI:10.1148/radiol.14141457 |

| [2] |

Buls N, Gompel GV, Cauteren TV, et al. Contrast agent and radiation dose reduction in abdominal CT by a combination of low tube voltage and advanced image reconstruction algorithms[J]. Eur Radio, 2015, 25: 1023-1031. DOI:10.1007/s00330-014-3510-5 |

| [3] |

European Commission's Radiation Protection Actions. Guidelines on radiation dose on the patient//European guidelines on quality criteria for computed tomography. Report EUR 16262 EN[M]. Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities, 2006.

|

| [4] |

王婕妤, 乔伟, 黎秋菊, 等. 低管电压结合低剂量对比剂在64层螺旋CT头颈部血管成像中的应用[J]. 中国医学影像学杂志, 2015, 23(7): 481-485. |

| [5] |

谢惠, 覃川, 邓小林, 等. 低辐射剂量低浓度造影剂螺旋CT在肺动脉CTA扫描中的应用价值[J]. 河北医学, 2017, 23(2): 225-228. |

| [6] |

吕婷婷, 刘爱连, 汪禾青, 等. 低浓度对比剂和低管电压结合适应性统计迭代技术对腹部动脉血管成像质量的影响[J]. 中国医学影像学杂志, 2015, 23(4): 260-263. |

| [7] |

潘宇宁, 李爱静, 陈晓敏, 等. 低浓度等渗对比剂联合低管电压在肥胖患者冠状动脉成像中的应用[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2016, 36(1): 67-73. |

| [8] |

张栋青, 柳澄. CT低剂量扫描研究进展[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2013, 11(2): 209-212. |

| [9] |

Spearman JV, Schoepf UJ, Rottenkolber M, et al. Effect of auto- mated attenuation-based tube voltage selection on radiation dose at CT:an observational study on a global scale[J]. Radiology, 2015, 279: 141507. |

| [10] |

张龙江, 卢光明. 双能量CT在胸部的应用和进展[J]. 中华放射学杂志, 2011, 45(1): 92-94. |

| [11] |

崔效楠, 叶兆祥. 低辐射剂量和低浓度对比剂在胸部CT增强扫描中的应用及进展[J]. 肿瘤影像学, 2013, 22(4): 300-304. |

| [12] |

栾贻新, 张玉敏, 巴照贵, 等. 低对比剂剂量、低管电压冠状动脉CTA在BMI>25 kg/m2患者中的应用[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2016, 14(4): 433-436. |

| [13] |

朱维俊, 窦小峰, 陈敏. 128层螺旋CT低碘流率、低管电压冠状动脉成像诊断冠状动脉斑块的临床价值[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2017, 15(1): 22-23. |

| [14] |

陈建, 高志鹏, 李绪斌, 等. 低浓度碘对比剂、低剂量扫描技术联合体质量指数上腹部CT检查的辐射剂量和图像质量[J]. 中华放射学杂志, 2017, 51(2): 141-144. |

| [15] |

梁坚豪, 朱新进, 杨侃荣, 等. 低辐射剂量联合低剂量对比剂在甲状腺CT增强扫描中的应用[J]. 中国医学影像学杂志, 2017, 25(2): 105-108. |

| [16] |

唐雷, 王谦, 曾宪春, 等. 家犬胸部低管电压扫描结合迭代重建SAFIRE技术的运用[J]. 实用医学杂志, 2015, 31(20): 3298-3301. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2015.20.004 |

| [17] |

刘琦, 徐凯, 张秀莉, 等. Dose Reduction技术结合低管电压技术在降低胸部增强CT辐射剂量的价值[J]. 临床放射学杂志, 2015, 34(8): 1302-1306. |

| [18] |

Hojreh A, Kainberger F, Puig S. Low dose multislice CT in the pediatric patient[J]. Radiology, 2003, 43: 1051-1055. DOI:10.1007/s00117-003-0994-4 |

| [19] |

Paul JF, Abada HT. Strategies for reduction of radiation dose in cardiac multislice CT[J]. Eur Radiol, 2007, 17: 2028-2037. DOI:10.1007/s00330-007-0584-3 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16