| 慢性阻塞性肺疾病各中医证型的CT肺功能评估及临床肺功能检查参数分析 |

2. 上海市普陀区中心医院,上海 201203;

3. 上海中医药大学,上海 201200

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是一种常见的可预防和治疗的疾病,其特征是渐进性的持续气流受限,与气道和肺的慢性炎症反应有关[1]。目前临床肺功能检查仍是COPD诊断的金标准,但其不能全面地反映COPD的病理生理特征,对其早期和细微变化相对不敏感[2];影像学方法可反映出不同分级COPD患者的肺部表型,能全面地反映患者的病情。近年来,中医在改善COPD症状及预后方面的重要作用越来越受到关注。本文通过探究COPD各中医证型与CT肺功能评估、临床肺功能检查的关系,为该病辨证分型提供一定的参考依据。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2017年9月至2019年12月上海市普陀区中心医院诊断为COPD的患者200例,其中男153例,女47例,男女比例3.26:1;年龄45~90岁,平均(73.92±9.50)岁。

1.2 诊断标准① 西医诊断标准:参照《慢性阻塞性肺疾病诊治指南》(2015年版)[3]制订,即出现呼吸困难、慢性咳嗽或咳痰,有COPD危险因素暴露史、家族史。呼吸困难:渐进性(随时间加重);典型表现为劳累时加重;持续存在。慢性咳嗽:间歇性,或为干咳;任何形式的慢性咳痰均可提示。危险因素暴露史:吸烟(包括当地盛行的水烟);吸入烹饪和/或取暖燃料产生的烟雾;吸入职业性粉尘和/或化学产物。COPD家族史。COPD确诊的必备条件是肺功能检查,运用支气管舒张剂后,第1秒用力呼气容积(forced expiratory volume in one second,FEV1)占用力肺活量(forced vital capacity,FVC)的百分比(FEV1/FVC%)<0.70提示患者存在持续性气流受限。②中医诊断标准:根据《中药新药临床研究指导原则(2002年版)》[4]《中医内科学》[5]的相关内容,与临床常见证型相结合,分为痰浊壅肺证、痰热蕴肺证、痰瘀阻肺证、肺肾气虚证4个证型。

1.3 纳入及排除标准① 纳入标准:符合COPD的西医和中医诊断标准;年龄45~90岁;肺功能检查,吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC%<0.70;自愿参加本研究,签署知情同意书者。②排除标准:与纳入标准不相符,或虽与纳入标准相符但中医证型为多型并见无主次之分者;哮喘、充血性心力衰竭、支气管扩张、肺纤维化、弥漫性泛细支气管炎、闭塞性细支气管炎等以气流受限为特征的疾病;不能顺利完成相关检查者;有严重肝、肾损害或严重心功能不全者;孕妇及哺乳期妇女。

1.4 仪器与方法 1.4.1 CT检查患者入院1周内行胸部CT检查,扫描前进行呼吸训练。采用GE Lightspeed VCT扫描机,患者取仰卧位,深吸气后屏气,由肺尖至肺底行全肺扫描。扫描参数:120 kV,300 mA,旋转时间0.6 s,层厚5 mm,层距5 mm,螺距1.375,标准重建,扫描时相为深吸气末,扫描时间4~6 s。

1.4.2 肺功能检查患者入院1周内由专业医师使用耶格肺功能测试仪(型号MasterScreen)行肺功能检查,以吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC%<0.70为诊断标准,记录FEV1占预计值%及FEV1/FVC%。

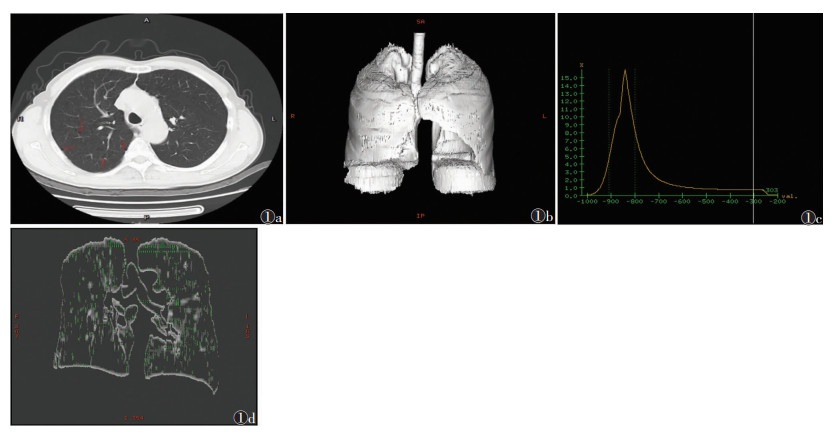

1.5 图像后处理将CT图像传送至AW 4.3工作站,使用肺气肿及肺功能评估软件进行肺气肿定量,全肺阈值为-1 023~-200 HU,由评估软件自动分割大气管、血管、周围软组织及肺内大血管、纤维化组织,对不能识别的气管、含气的肠腔等由手工切除,得到整个肺的三维立体图像。像素的分布频率以直方图肺衰减值的形式表现,以-910 HU作为肺气肿阈值的上限,评估软件将自动计算出低于阈值即低衰减区(low attenuation area,LAA)的容积占全肺容积的百分比,即为肺气肿指数(LAA%)(图 1)。

|

| 图 1 男,65岁,慢性阻塞性肺疾病 图 1a CT示右肺局灶性肺气肿(箭头) 图 1b 3D重建示立体肺组织结构 图 1c 以-910~-800 HU为阈值时LAA%为0.555 图 1d 肺组织冠状面,绿色表示选定区间的肺组织 |

1.6 肺气肿分级

根据相关文献[6-7]对肺气肿严重程度分级:0级,LAA%<0.15;1级,0.15≤LAA%<0.25;2级,0.25≤LAA%<0.35;3级,LAA%≥0.35。其中LAA%<0.15为无肺气肿型,≥0.15为肺气肿型。

1.7 统计学方法运用SPSS 21.0统计软件进行数据分析,计量资料以x±s描述,行方差分析(ANOVA),不符正态分布行Kruskal Wallis H秩和检验与Spearman相关分析。采用双侧检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

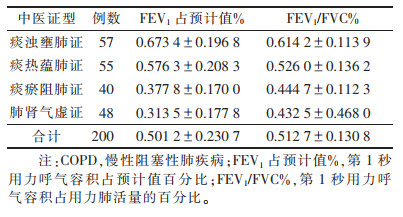

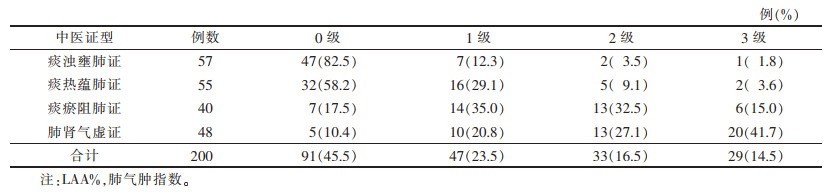

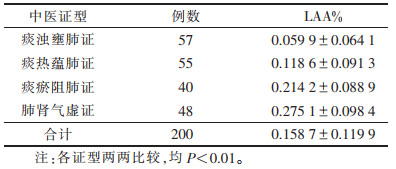

2 结果 2.1 COPD各中医证型FEV1占预计值%、FEV1/FVC%、LAA%的比较200例中,痰浊壅肺证57例,痰热蕴肺证55例,痰瘀阻肺证40例,肺肾气虚证48例。Kruskal Wallis H秩和检验发现:4种证型间FEV1占预计值%、FEV1/FVC%差异均有统计学意义(H=67.365,均P<0.01)(表 1)。LAA% 0级91例,1级47例,2级33例,3级29例,经等级资料秩和检验发现:各中医证型间LAA%各分级间比较差异有统计学意义(χ2=97.537,P<0.01)(表 2)。4种证型LAA%两两比较差异均有统计学意义(均P<0.01)(表 3)。

| 表 1 COPD各中医证型的FEV1占预计值%、FEV1/FVC%比较(x±s) |

|

| 表 2 COPD各中医证型LAA%等级分布 |

|

| 表 3 COPD各中医证型LAA%比较(x±s) |

|

2.2 LAA%与FEV1占预计值%、FEV1/FVC%的相关性分析

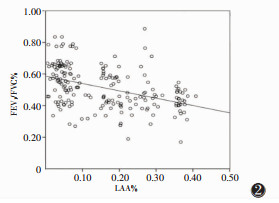

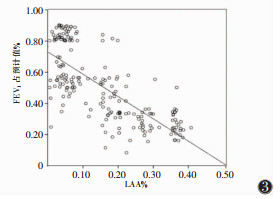

Spearman相关分析表明,LAA%与FEV1占预计值%、FEV1/FVC%之间均存在相关性(r=-0.775、-0.458,均P=0.001),且LAA%随FEV1占预计值%、FEV1/FVC%的减小,逐渐增大(图 2,3)。

|

| 图 2 LAA%与FEV1/FVC%相关性分析 |

|

| 图 3 LAA%与FEV1占预计值%相关性分析(LAA%,肺气肿指数;FEV1占预计值%,第1秒用力呼气容积占预计值百分比;FEV1/FVC%,第1秒用力呼气容积占用力肺活量的百分比) |

3 讨论

COPD是现代医学病名,后世医家通过辨证论治的学术思想,从不同的角度阐述了COPD的病因病机,确立了相应的治疗原则,应用于临床并取得了较好的治疗效果。全国第六届中西医结合呼吸病学术研讨会,确定了COPD的中医概念和范围,认为该病应归属于中医“咳嗽”“喘证”“肺胀”的范围[8-9]。

久病、久咳等肺系疾病迁延不愈导致肺气不足是COPD发生、发展的内在因素;而肺气虚弱,不能充当人体之藩篱,卫气不固,六淫邪气反复侵袭,成为病发的重要因素。其病位首先在肺,继而影响脾,最后及肾。肺主呼吸,开窍为鼻,《素问·萎论》曰“肺者,脏之长也。”肺为“华盖”,居高位,为人身之藩篱,固护体表,故外邪侵袭口鼻、皮毛多先伤肺。脾为肺之母,渐因肺虚,子盗母气,可致脾病,脾主运化,运化失责则为生痰之源,《素问·直真要大论》云:“诸湿肿满,皆属于脾”,故痰浊内生;痰浊内蕴日久不愈,郁而化热,形成痰热之证。痰浊、痰热等邪实阻滞肺络,日久则耗气伤阴,气虚则无力行血,再则肺主治节,朝百脉,肺络受阻亦可造成血行不畅,形成瘀血。而瘀血内阻,津液气化不利,亦可加重痰湿内阻,终使痰瘀夹杂,合而为病。《类证治裁·喘证》指出“肺为气之主,肾为气之根”,维持呼吸深度、防止呼吸表浅是肾主纳气的中医体现。肺久病可及肾,金水不生,可使肾气衰弱,摄纳无力,最终导致肺主呼吸之气失常,肾不能维持呼吸深度,可出现呼吸短促,动则尤甚,“痰浊”“水饮”“血瘀”贯穿病程始终,相互影响,夹杂为病。

目前,肺功能检查用于COPD的严重程度诊断和分类,但更偏向于功能性诊断,有研究[10]认为,肺功能检查对COPD早期和细微变化相对不敏感,30%的肺组织破坏后肺功能检查上亦不显示异常。肺功能损伤表现与肺气肿解剖程度相关性低(r值为0.4~0.7),轻度甚至部分中度肺气肿患者常无功能上的改变。胸部CT是最常用非侵入性的成像方式;定量CT技术可对肺气肿与气道病变的严重程度和分布进行精准化、可重复化评估[11-13],HRCT检查时较早期的主观定量分析更客观化,减少了对肺气肿程度的过高预估。

本研究发现,当以-910 HU为肺气肿阈值时,LAA%与FEV1占预计值%、FEV1/FVC%存在相关性(r=-0.775,-0.458)。随着肺通气功能的下降,LAA%可能会逐渐增大,两者呈负相关,说明CT评估肺功能是可行的。

痰浊壅肺证→痰热蕴肺证→痰瘀阻肺证→肺肾气虚证患者的FEV1占预计值%、FEV1/FVC%参数逐渐降低,而LAA%逐渐升高。郑广鹰[14]通过研究COPD中医证型与肺气肿胸部X表现,发现随着COPD中医证型由肺→脾→肾的演化,肺气肿的X线表现也呈现出由轻到重的过程,与本研究结果一致。西医学认为COPD初期通常以慢性咳嗽、咳痰为主要症状,主要是气管、支气管的慢性非特异性炎症,表现为支气管上皮细胞变性、坏死、脱落,后期可出现鳞状上皮化生;随着各级支气管的炎症浸润可出现黏膜充血、水肿,且随杯状细胞和黏液腺肥大增生、内分泌旺盛,造成大量黏液潴留;随着病情发展,炎症机制、蛋白酶-抗蛋白酶失衡机制及氧化应激机制相继被激活并相互影响,导致小气道病变和肺气肿,造成了COPD特异性的持续性气流受限,因此疾病后期常以喘息或气急为主要症状。中西医在COPD发病机制的阐述上存在一致性,中医认为痰浊壅肺证主要是痰浊内蕴,肺失宣降,疾病初期以咳嗽、痰多为主要症状,肺实质破坏不明显,故痰浊壅肺证的LAA%小于其他3组证型,大多数属于无肺气肿型;而疾病后期,“痰浊”“血瘀”等病理产物共同阻滞肺络,肺实质破坏严重,此时为肾气衰败、不能纳气的终末期阶段,肺泡弹性消失,支气管管腔狭窄,肺通气功能严重下降,因此痰瘀阻肺证与肺肾气虚证的LAA%逐渐增高;以上表明影像学检查能反映COPD中医证型的传变过程,可为中医辨证提供依据。

| [1] |

VESTBO J, HURD S S, AGUSTI A G, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease:GOLD executive summary[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2013, 187(4): 347-365. DOI:10.1164/rccm.201204-0596PP |

| [2] |

SCHROEDER J D, MCKENZIE A S, ZACH J A, et al. Relationships between airflow obstruction and quantitative CT measurements of emphysema, air trapping, and airways in subjects with and without chronic obstructive pulmonary disease[J]. AJR Am J Roentgenol, 2013, 201(3): W460-W470. |

| [3] |

中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组. 慢性阻塞性肺疾病诊治指南[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2015, 30(1): 8-17. |

| [4] |

郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则2002年版[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 13.

|

| [5] |

周仲英. 中医内科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2017: 50-52.

|

| [6] |

李国安.慢性阻塞性肺疾病临床评估新方法及肺气肿表型的CT肺功能研究[D].北京: 北京协和医学院, 2012.

|

| [7] |

张伟宏, 蔡柏蔷, 王京岚, 等. 肺气肿的肺功能成像:CT技术与肺功能检查的对照研究[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2002, 25(3): 150-153. DOI:10.3760/j:issn:1001-0939.2002.03.011 |

| [8] |

张京安, 苗青.对慢性阻塞性肺疾病(COPD)辨证分型方案的修改意见[C]//中国中西医结合学会呼吸病专业委员会.全国第六届中西医结合呼吸病学术研讨会论文汇编, 2002: 155-159.

|

| [9] |

罗丽雯. 慢性阻塞性肺疾病病因病机探讨[J]. 陕西中医学院学报, 2007, 30(3): 13-14. DOI:10.3969/j.issn.1002-168X.2007.03.006 |

| [10] |

XUE Y S, XU J Y, JI Z, et al. Experimental study on correlation ofquantitative CT with pulmonary functional tests in obstructive pulmonary emphysema[J]. Chin J Med Imaging Technol, 2002, 18(5): 406-408. |

| [11] |

程留慧, 张保朋, 周舟, 等. 慢性阻塞性肺疾病患者肺气肿的MSCT定量分析[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2018, 16(6): 588-590. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2018.06.012 |

| [12] |

GALBAN C J, HAN M K, BOES J L, et al. Computed tomographybased biomarker provides unique signature for diagnosis of COPD phenotypes and disease progression[J]. Nat Med, 2012, 18(11): 1711-1715. |

| [13] |

李北平. 慢性阻塞性肺疾病肺气肿表型的CT肺功能研究[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2016, 14(4): 455-457. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2016.04.029 |

| [14] |

郑广鹰. 慢性阻塞性肺病稳定期中医辨证分型与肺气肿X线表现的对比研究[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2014, 12(1): 45-47. |

2021, Vol. 19

2021, Vol. 19