| 新型冠状病毒肺炎的多模态影像表现及临床应用研究 |

国家卫生健康委员会发布的七版关于新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)的诊疗方案中均强调影像学表现对新冠肺炎的诊断和病情评估有着重要的临床价值[1-3]。且已有文献对新冠肺炎的影像学特点进行描述。本研究着重比较胸部DR、X线断层融合照片(digital chest tomosynthesis,DCTS)和CT扫描3种检查方法对新冠肺炎的诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料回顾性分析2020年1—2月我院确诊的37例新冠肺炎,其中男19例,女18例;年龄12~74岁,平均(45.1±14.3)岁。37例中25例来自湖北武汉等地;12例曾密切接触确诊的新冠肺炎患者,其中6例为家族聚集性患病。临床表现:发热28例,咳嗽24例,咳痰13例,乏力11例,肌肉酸痛10例,腹泻2例。7例伴基础疾病,其中高血压2例,糖尿病2例,冠状动脉粥样硬化性心脏病1例,慢性阻塞性肺疾病2例。所有患者核酸检测均呈阳性。发病至入院时间为1~20 d。

1.2 仪器与方法37例均行胸部正位DR,28例同时行DCTS检查;27例行CT检查,其中同时20例行DCTS和CT检查。DR和DCTS检查均在患者住院前完成,CT检查在住院当天或第2天进行,所有检查间隔时间均在48 h内。

1.2.1 DR和DCTS检查采用日本岛津sonialvsion satire Ⅱ数字连续断层融合系统(Tomosynthesis),先行常规胸部DR站立后前位照片,照射条件:120 kV,5.0 mAs,距离1 800 mm。后行DCTS,患者取站立位,透视下定位,设定照射中心后,嘱患者深吸气后憋气,采用球管与中线呈40°夹角的弧形运动,球管与平板相对运动中连续曝光,设置源像距为1 100 mm,层距2 mm,摄像条件:峰电压100 kV,0.5 mA,曝光时间3.2 ms。扫描后将原始数据自动传至PACS工作站以2 mm层厚、2 mm层距行图像后处理。

1.2.2 CT检查采用Philips 16排CT螺旋扫描仪,患者取仰卧位,在吸气末屏气扫描。扫描范围从肺尖至后肋膈角下平面。扫描参数:120 kV,250 mAs,视野250 mm×250 mm,扫描和重建矩阵为512× 512,扫描层厚5 mm,重建层厚1~2 mm,重建层距0.6 mm。图像观察:肺窗(窗宽1 500~2 000 HU,窗位-700~-550 HU),纵隔窗(窗宽250~300 HU,窗位30~55 HU)。患者均签署知情同意书。

1.3 图像后处理DR、DCTS和CT图像均以DICOM格式传输至PACS工作站,由2名主治及以上高年资医师进行评价,确认病灶分布和密度差异、内部结构与边缘清晰程度。观察磨玻璃样密度灶、实变影、结节影、小血管增粗、细支气管充气征、小叶间隔增厚征、反晕征及病变累及肺叶情况。

1.4 统计学方法采用SPSS 22.0统计软件对数据进行处理,不同检查方法对影像征象的显示情况行配对资料Fisher确切概率法检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 |

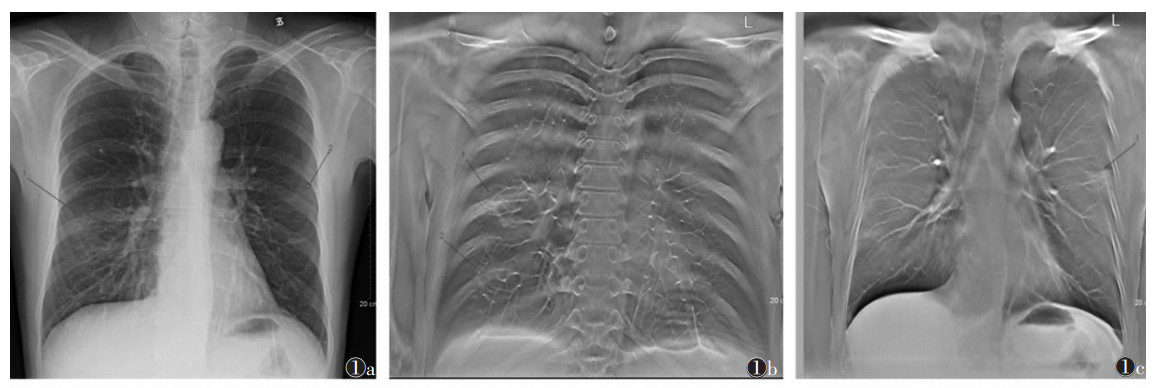

| 图 1 男,53岁,发热、咳嗽1周,体温38.0 ℃,2020年1月20日从湖北咸宁返回广州,28日新型冠状病毒核酸检测阳性 图 1a 1月24日DR胸片示双中肺野淡薄片状阴影(箭头) 图 1b,1c 1月24日断层融合照片(DCTS)不同层面示双肺野外带多发片状磨玻璃密度影,内见增粗的小血管影(箭头) |

|

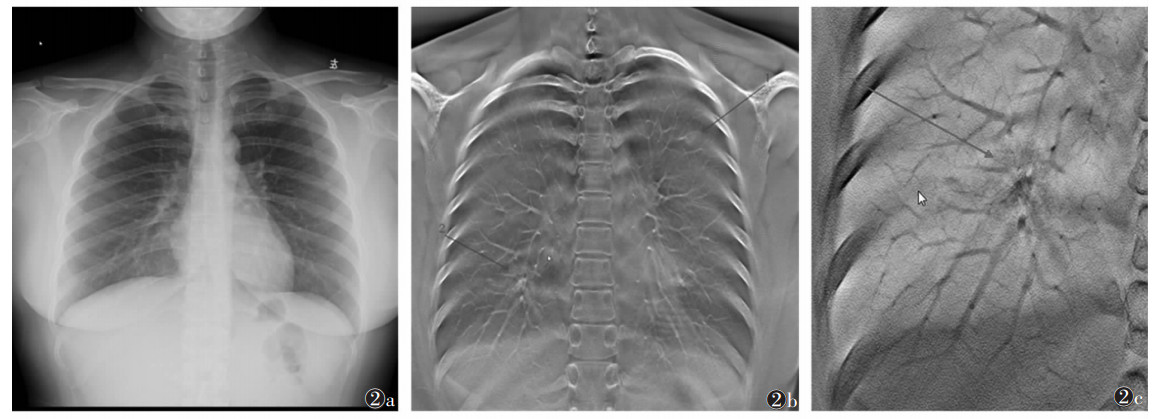

| 图 2 女,31岁,发热1 d,咽部不适。1月18日到武汉,22日发热,体温37.9 ℃,1月23日回广州,同行父母患新冠肺炎于1月28日住院。1月29日咽拭子核酸检测阳性 图2a 1月29日DR胸片未见明显病变 图 2b,2c (2c为局部放大图)DCTS示左上肺结节样磨玻璃密度影(箭头1);右下肺片状磨玻璃密度影,围绕支气管血管树分布,见小支气管充气征(箭头2) |

|

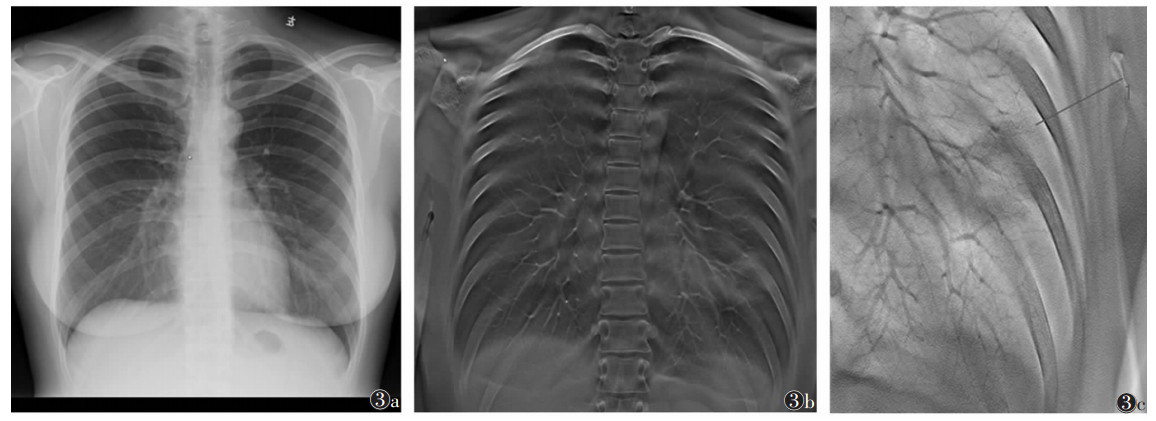

| 图 3 女,36岁,2020年1月20日由武汉飞往菲律宾,28日飞抵广州后体温39.5 ℃,无咳嗽、咳痰,1月31日核酸初筛阳性 图 3a 1月28日DR胸片示左下肺野隐约见片状阴影,密度不均匀 图 3b,3c (3c为局部放大反相图)1月28日DCTS示左下肺磨玻璃密度影,中心密度低,呈反晕征(箭头) |

|

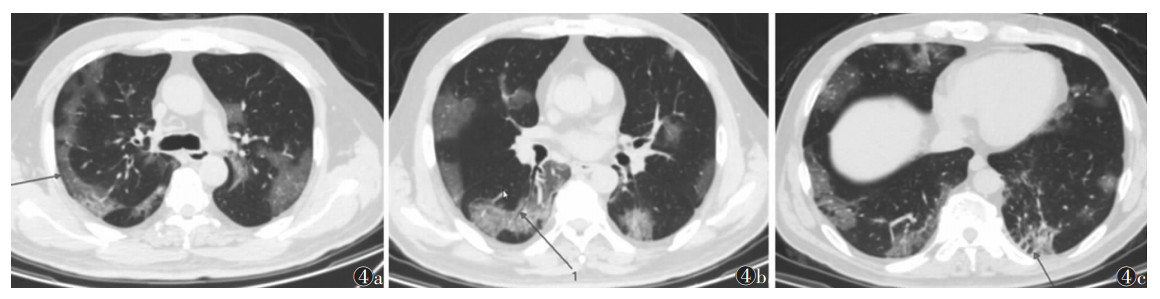

| 图 4 男,53岁,发热6 d,出冷汗,体温37.0 ℃~37.5 ℃,无咳嗽、咳痰、胸痛、胸闷,病情逐渐加重,体温升高至38 ℃,伴呼吸困难、咳嗽、咳少量黄色痰,核酸检测呈弱阳性。1月19日与来自武汉市的发热患者同桌就餐。有糖尿病、冠状动脉支架植入史 图 4a~4c 2月1日CT示双肺大小不等磨玻璃样密度影,以中下肺为著,右肺胸膜下区大片病灶呈月弓形,见支气管充气征,管壁增厚(箭头);左下肺胸膜下小片病变小叶间隔增厚(箭头) |

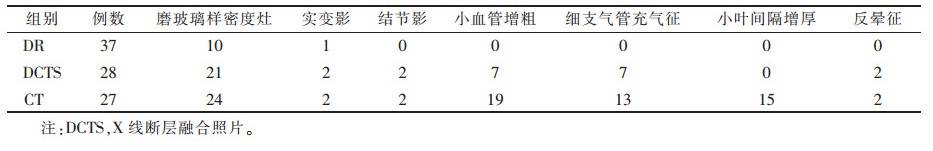

| 表 1 3种不同检查方法影像表现对比 |

|

在肺内磨玻璃样密度灶的显示方面,DR(27.0%,10/37)与DCTS(75.0%,21/28)比较,差异有统计学意义(P<0.05);DCTS与CT(88.9%,24/27)比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示DCTS对肺内磨玻璃密度病灶的显示能力与CT相近。

3 讨论新冠肺炎是突发的呼吸系统急性传染性疾病,影像学在发现病变、了解病变范围、动态评价病变严重程度、制订出院标准中具有不可替代的作用。

3.1 DR对新冠肺炎的诊断价值DR是常用的胸部影像检查方法之一,但其图像组织重叠较多。新冠肺炎早期病变密度变化较小、结构变化不大,DR很难发现,随着病情进展,病灶密度可逐步增高形成实变影[4-5],因此,DR仅能用于重症新冠肺炎患者床旁检查及疗效评估。本研究37例中DR发现肺内斑片阴影仅10例,表明DR发现病变能力较低。

3.2 CT对新冠肺炎的诊断价值CT是横断体层成像,且能够行冠状位、矢状位等多平面图像后处理。CT大大降低了容积效应的影响,检查速度快,仅需一个呼吸时间即可完成,影像的密度和空间分辨力均优于DCTS。本研究行CT检查的27例中,除3例首次胸部CT检查未发现病灶外,24例为阳性,大大提高了对新冠肺炎肺内病变及细微结构的检出能力[6]。

3.3 DCTS对新冠肺炎的诊断价值DCTS技术是融合了现代计算机重建图像理论与传统X线断层技术的一种新兴摄影技术。它使用不同入射角的低剂量X线进行曝光,采集不同角度上的组织器官图像投影信息,以滤波反投影法获得检查部位任意冠状层面的数字影像,相对于常规DR胸片,避免了多种不同密度组织相互重叠对肺内细微结构显示的影响,提高了对肺内细微病灶的检出能力[7]。DCTS可获得胸部冠状位连续的多层面影像,虽然由于部分容积效应和患者呼吸等人为因素影响,邻近肋骨、纵隔旁等高密度组织区域,以及肺组织细微结构与CT相比显示较差[8]。但DCTS检查设备易得,检查方法简单,可在同一台检查设备上行常规胸部DR检查,无需额外设备,并可有效降低受检者的辐射剂量。近年来,国内外较多研究[9]也佐证了DCTS在胸部结节性病灶的发现、追踪随访,甚至是肺癌的发现及评价方面的重要作用;随着DCTS技术的发展和应用拓展,其在颈部、乳腺、腹部及骨骼系统的作用也越来越显著。本研究中DCTS检查28例,发现双肺斑片磨玻璃样密度灶21例,小血管增粗7例,细支气管充气征7例,反晕征2例,实变影2例,结节影2例。DCTS显示磨玻璃样密度病灶的能力明显高于DR(P<0.05),与文献[10]报道一致;但与CT比较差异无统计学意义(P>0.05),提示DCTS对新冠肺炎的诊断效能与CT相当,可作为新冠肺炎的影像学检查方法。

本研究的不足之处:例数有限,且多为轻症或普通型,其肺部炎症表现较单一,有些患者出现肺部炎症病变较晚。

综上所述,DCTS对新冠肺炎病变的诊断效能与CT相近,明显优于DR;DCTS和CT检查均可作为新冠肺炎早期诊断的影像检查方法,其中DCTS可作为新冠肺炎CT检查的重要补充手段;DR可作为重症新冠肺炎诊断与疗效评价的方法。

| [1] |

国家卫生健康委员会.新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版) [EB/OL]. (2020-03-04)[2020-03-15]. http//www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202003/46c9294a7dfe4cef80dc7f5912eb1989/files/ce3e69 45832a438eaae415350a8ce964.pdf.

|

| [2] |

ZHU N, ZHANG D, WANG W, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019[J]. N Engl J Med, 2020, 382(8): 727-733. DOI:10.1056/NEJMoa2001017 |

| [3] |

WU J T, LEUNG K, LEUNG G M. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China :a modelling study[J]. Lancet, 2020, 395(10225): 689-697. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30260-9 |

| [4] |

XU X, CHEN P, WANG J, et al. Evolution of the novel coronav irus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission[J]. Sci China Life Sci, 2020, 63(3): 457-460. DOI:10.1007/s11427-020-1637-5 |

| [5] |

SHI H, HAN X, JIANG N, et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China:a descrip tive study[J]. Lancet Infect Dis, 2020, 20(4): 425-434. |

| [6] |

牟俊, 王荣品, 刘新峰, 等. 新型冠状病毒肺炎CT表现动态变化的初步探讨[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2020, 18(2): 116-119. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2020.02.003 |

| [7] |

DOBBINS J T 3RD, MCADAMS H P, GODFREY D J, et al. Digital tomosynthesis of the chest[J]. J Thorac Imaging, 2008, 23(2): 86-92. DOI:10.1097/RTI.0b013e318173e162 |

| [8] |

李敏, 郑理华, 姚祥雄, 等. 数字断层融合技术影像诊断效果的分析评价[J]. 医疗卫生装备, 2016, 37(4): 120-122. |

| [9] |

FERRARI A, BERTOLACCINI L, SOLLI P, et al. Digital chest tomosynthesis:the 2017 updated review of an emerging applicat ion[J]. Ann Transl Med, 2018, 6(5): 91. DOI:10.21037/atm.2017.08.18 |

| [10] |

李国威, 赵施竹. 数字断层融合成像和普通胸片检查对肺内非钙化性结节灶检出能力比较[J]. 中国实用医刊, 2013, 40(2): 59-61. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-4756.2013.02.027 |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18