| 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时的fMRI研究 |

2. 湖北省武汉市672医院中医科,湖北 武汉 430070

针刺通过选择性刺激体表腧穴调节身体功能和生理状态以达到治疗疾病和养生保健目的。而腧穴是中医经历2000多年的临床实践总结证实并规范地标定在人体表的特殊刺激点。针刺不同的腧穴,大脑内相应的皮层或核团激活或负激活,通过分析大脑皮层和核团的激活或负激活规律,可以科学地研究针刺时中枢的作用机制和描述针刺时大脑的活动,并针对不同的调理或治疗目的合理设计针刺方案。fMRI BOLD技术实现了对大脑活动无创可视化观察[1]。近年来,国内外很多学者利用BOLD技术进行了大量针对单一腧穴针刺时大脑活动的研究,发现针刺时大脑活动是有规律的[2-4],但对单一腧穴的研究有一定的局限,不能体现针灸理论的整体性。针灸理论认为经络是功能相近的腧穴在体表的连线,刺激同一经络上的不同腧穴能产生相似的生理作用,因此,笔者推测针刺同一经络上某腧穴联合其相邻腧穴,引起的大脑功能区激活或负激活程度可能高于单一腧穴的刺激,激活或负激活脑区范围也可能较单一腧穴刺激大,且叠加效应也可能出现与单一腧穴针刺研究不同的结果,这在一定程度上可体现针灸理论的整体性,并贴近针灸的临床状态。梁丘穴、足三里穴是足阳明胃经上相邻的2个腧穴[5],针灸临床常用梁丘穴联合足三里穴针刺治疗胃肠疾病。本文利用BOLD观察梁丘穴联合足三里穴任务态模式针刺时的脑功能状态,旨在探讨同一经络上空间位置相邻的腧穴联合针刺时大脑功能区的活动规律。

1 资料与方法 1.1 研究对象将2015年广州军区武汉总医院25例健康成年人作为受试志愿者纳入本研究,均为医学院学生或有医学背景人士,其中男13例,女12例;年龄22~50岁。纳入标准:①中等体型,身高,男(170±18)cm,女(157±14)cm;体质量,男(78±26)kg,女(64±20)kg;②右利手;③既往体健、无头部外伤史;④无MRI检查禁忌证。本研究经广州军区武汉总医院伦理委员会批准,受试者均签署知情同意书。

1.2 腧穴电针刺激与fMRI检查受试者在实验前4 h禁饮食,在针刺、fMRI扫描时保持清醒、双眼轻松闭合、肢体松弛、心情放松、无明确思维和系统回忆活动的静息状态。

1.2.1 针刺穴位针刺选用华佗牌(苏州华佗医疗用品有限公司)银质针(直径0.35 mm、长100 mm)。电针刺激使用6805-AⅡ型脉冲电疗仪(汕头市医用设备厂有限公司)。参照《腧穴名称与定位》(GB/T12346-2006)选取右侧梁丘穴、足三里穴。所有受试者均由同一名具有10年以上针刺经验的医师施针。针刺时要求银针垂直于皮肤、进针深度30~50 mm,进针后以提插补泻与捻转补泻相结合,受试者有酸、麻、胀、重的“得气”感时停止行针,留针待用。电针刺激时将一对导线(纯铜无磁噪)的阳极连于梁丘穴、阴极连于足三里穴,选用疏密波,频率20 Hz。按照“刺激”与“静息”时相交替的Block design模式刺激,单个“刺激”或“静息”Block时长为42 s(图 1)。

|

图 1 fMRI扫描时电针的刺激模式相交替(“ |

1.2.2 fMRI-BOLD检查

使用GE Signa HDX 1.5 T MRI扫描仪,8通道正交头线圈。脑结构图采用轴位SE-T1WI序列(TR 520 ms,TE 9 ms,FOV 240 mm×240 mm,矩阵256×256×64,层厚、层距均为3 mm)。fMRI-BOLD扫描采用EPI序列(TR 7 000 ms,TE 35 ms,FOV 240 mm×240 mm,矩阵64×64×64,层厚、层距均为3 mm)[6],BOLD扫描总时长672 s,进行fMRI数据采集。

1.3 fMRI数据的后处理与统计学分析在MATLAB. R2010b平台上启动统计参数图(statistical parametric mapping,SPM8)软件(www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/softw-are)。选择fMRI模块,导入fMRI-BOLD检查所得DICOM数据,首先运行Realign调整实验中被试头部的轻微运动,然后将其分别标准化到加拿大蒙特利尔神经研究所(Montreal Neurologic Institute,MNI)空间的标准脑模板上,用半高全宽(full width half maximum,FWHM)6 mm的三维高斯函数对标准化后的数据行空间平滑处理,根据广义线性模型对平滑后的数据进行统计学分析。

本实验基于SPM8默认的线性连接的连接规则,行梁丘穴联合足三里穴针刺的组内单样本t检验,计算出每个像素对应的t值,统计检验显著性标准为P < 0.05(P值是未校正的强度闭值显著性检验水准),K>30(K值是设定连续激活或负激活区的体素数)为有意义激活或负激活区。将有显著性差异的脑区融合、配准到MNI标准脑结构图上,用颜色梯度表示激活或负激活区域的激活或负激活强度,同时以Talairach坐标在标准脑模板标示激活或负激活区的坐标,以精确定位激活或负激活区域对应的Brodmann’s area(BA)脑区。

1.4 受试者针感记录电针操作完成后拔针,询问每位志愿者各穴的针感并记录、评分。参照相似试验[7]设定得气针感,包括酸、麻、胀、钝痛、重、热、压和冷。针感强度的判定标准:0为无感觉,1为轻微,2为轻度,3为中度,4为中重度,5为重度,6为不可忍受。

1.5 统计学分析应用SPSS 21统计软件,采用χ2检验、独立样本t检验比较刺激时两穴各针感出现的频率、感觉强度的差异。以P < 0.05为差异有统计学意义。

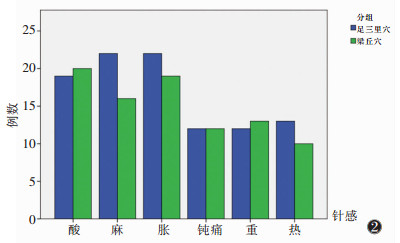

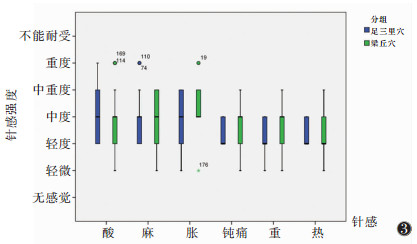

2 结果 2.1 针刺穴位时针感出现频次、强度的比较电针两穴时,足三里穴麻木感及胀感均较梁丘穴更强(均P < 0.01)。梁丘穴和足三里穴的针感出现频率及强度排序前4位的依次为:酸、麻、胀、钝痛,重、热感相对较少,且强度较低(图 2,3),压、冷感无报告。

|

| 图 2 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时受试者针感出现频数比较,差异无统计学意义(P>0.05) |

|

| 图 3 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时受试者针感强度比较,差异无统计学意义(P>0.05) |

2.2 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时的激活或负激活脑功能区

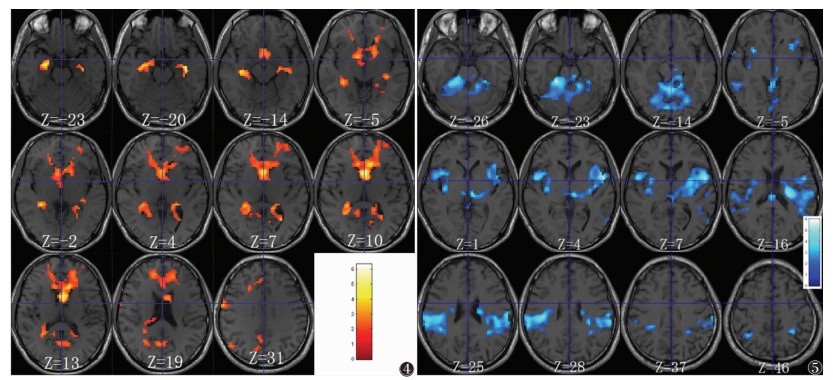

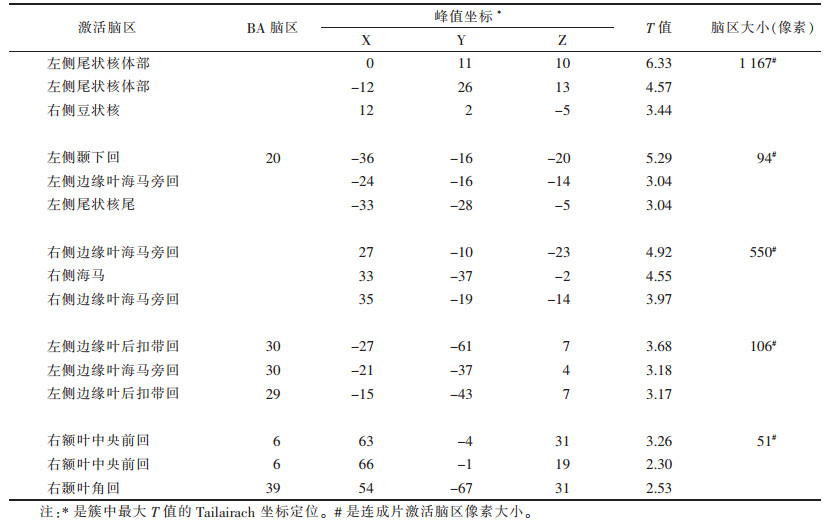

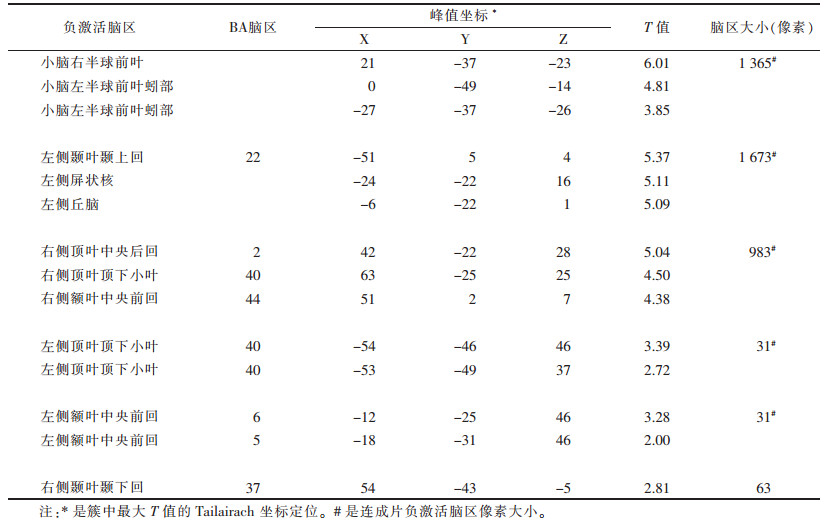

梁丘穴联合足三里穴电针刺激时表现为以激活或负激活峰值为中心的不规则簇状区,且多个相近的激活或负激活脑功能区相连成片(图 4,5)。其中脑功能激活区的峰值位于(表 1,按激活程度排序):①左侧尾状核体部和右侧豆状核;②左侧颞叶颞下回(BA20)、左侧边缘叶海马旁回及左侧尾状核尾;③右侧大脑边缘叶海马旁回、右侧海马、右侧大脑边缘叶海马旁回(杏仁核包含在其中);④左侧边缘叶海马旁回(BA30)、左侧边缘叶后扣带回(BA29);⑤右侧额叶中央前回(BA6)、右侧叶颞叶角回(BA39)。而脑功能负激活区的峰值位于(表 2,按负激活程度排序):①小脑右半球前叶、小脑左半球前叶蚓部;②左侧颞叶颞上回(BA22)(岛叶包含在其中)、左侧屏状核(图 6b)、左侧丘脑(图 6a);③右侧顶叶中央后回(BA2)、右侧顶叶顶下小叶(BA40)、右侧额叶中央前回(BA44);④左侧顶叶顶下小叶(BA40);⑤左侧额叶中央前回(BA5、BA6);⑥右侧颞叶颞下回(BA37)。

|

| 图 4,5 分别为梁丘穴联合足三里穴电针刺激时激活、负激活的脑功能区轴位图。图中Z是簇中最大T值的Tailairach坐标Z值 |

| 表 1 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时激活的脑功能区 |

|

| 表 2 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时负激活的脑功能区 |

|

|

| 图 7 激活的右侧杏仁核 |

3 讨论 3.1 针刺足三里穴、梁丘穴的针感情况

本研究显示,电针刺激足三里穴的麻木及胀满感报告数多于梁丘穴;而在针感强度上,足三里穴麻木感、胀满感和梁丘穴的胀满感强度均高于其他针感。方继良等[8]记录的压、冷感本组无报告。所有针感的出现频数和针感强度及两穴的电流量差异不明显。这些差异的出现可能与个体耐受力及穴位所处位置不同有关,具体原因尚需深入对比分析。

3.2 梁丘穴联合足三里穴针刺时活动脑区情况本研究中针刺时脑激活或负激活的皮层或核团大部分呈区域簇状分布且部分区域连接成片,活动脑区的激活或负激活强度普遍较高,这与文献[9-13]报道的针刺单一腧穴时大脑内激活或负激活脑区或核团呈散点样或局限簇状分布不同。这表明联合针刺较单一腧穴针刺时活动脑区范围广且强度大[9],联合针刺能否明显增强局部脑活动或负激活脑活动,还需设计在同一实验中、参数及阈值相同的情况下进行单个结果具体分析。

本实验中负激活脑区较激活脑区多、范围较激活区大、强度较激活区高,针刺时这些负激活特别是屏状核的负激活一方面限制了疼痛在大脑内扩散范围,前扣带回和额叶额上回部分脑区的负激活则限制了疼痛感强度持续增大,受试者各针感的强度绝大数为轻中度,极个别为重度,无不能耐受的针感强度在一定程度上说明了这种抑制的存在。另一方面部分功能核团的负激活,如下丘脑,降低了其生理活动,这种功能降低通过下行通道,作用于靶器官可达到调理或治疗目的[14-15]。觉醒、静息状态下,针刺时负激活的脑区较激活脑区范围大、程度高,是双向调节身体生理功能作用的重要机制[16]。

3.3 梁丘穴联合足三里穴针刺时活动脑区与单独足三里穴针刺时活动脑区异同因为针刺梁丘穴脑功能研究少,所以本实验结果仅与单独针刺足三里穴时脑功能研究对比。本实验脑功能激活区或负激活区中除了峰值体素脑区[16],还包含峰值体素脑区周围的重要功能脑区。其中激活区集中在大脑边缘叶,为左侧尾状核体部、尾状核尾部、左侧颞叶颞下回、(BA20)、右侧叶颞叶角回(BA39)、左侧边缘叶后扣带回(BA30)、右侧边缘叶海马旁回、右侧额叶中央前回(BA6)及其周围区域,与大多数单腧穴针刺研究,特别是针对足三里穴的研究脑激活区报道相同。脑功能负激活区部分为边缘叶的左侧颞叶颞上回(BA22)、左丘脑、右侧颞叶颞下回(BA37)及其周围区域,亦与大多数单腧穴针刺研究,特别是足三里穴针刺研究[8]相同。梁丘穴联合足三里穴针刺时活动脑区大部分与单腧穴针刺时活动区相同,一定程度上证实了经络是功能相似腧穴在体表连线理论的正确性。

与大多数单独足三里穴针刺实验不同的是,本实验两侧大脑岛叶、左侧屏状核呈负激活(图 6)。岛叶是一个重要的感觉运动区,是内稳态传入网络的重要脑区,在内脏感觉的意识感知中起重要作用,是“胃肠感觉矩阵”[16]的重要组成部分,岛叶的负激活与下丘脑的负激活同步,下丘脑的负激活可能是岛叶负激活的结果。同时与单独针刺足三里穴时杏仁核为负激活[8]不同的是,本实验中杏仁核为激活态(图 7)。这种大多数活动脑区与单独针刺足三里穴相同、但个别活动脑区不同的脑活动状态可能是梁丘穴联合足三里穴针刺时的特异脑活动,也可能是由针刺时针刺模式(长时间、规律的刺激-静息)引起的,是双向调节的一部分[15, 17-18]。

由上我们推测,同一经络上的腧穴联合针刺有协同作用,不同方案的联合针刺有特异性。而证实该推测,还需在相同的和不同的经络上,以不同的腧穴联合用相同的针刺方案进行实验。

| [1] |

Ogawa S, Lee TM, Kay AR, et al. Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1990, 87: 9868-9872. DOI:10.1073/pnas.87.24.9868 |

| [2] |

孙锦平, 尹岭, 金香兰, 等. 针刺足三里穴的脑功能成像及动物实验研究[J]. 中国基础科学, 2003, 5(2): 41-43. |

| [3] |

金香兰, 尹岭, 姚斌, 等. 针刺足三里穴中枢作用机制的研究[J]. 中国康复理论与实践, 2003, 9(3): 184-186. DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2003.03.023 |

| [4] |

王苇, 漆剑频, 夏业玲, 等. 人脑运动皮质对针刺足三里和阳陵泉反应的功能性磁共振成像研究[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2004, 26(8): 472-475. DOI:10.3760/j:issn:0254-1424.2004.08.007 |

| [5] |

沈雪勇. 经络腧穴学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2006: 62-66.

|

| [6] |

Ashburner J, Barnes G, Chen CC, et al. SPM8 Manual[M]. London: Institute of Neurology, UCL, 2013: 209-232.

|

| [7] |

Hui KK, Liu J, Makris N, et al. Acupuncture modulates the limbic system and subcortical gray structures of the human brain:evidence from fMRI studies in normal subjects[J]. Human brain mapping, 2000, 9: 13-25. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0193 |

| [8] |

方继良, 王小玲, 王寅, 等. 电针正常人足三里和关元穴中枢效应的fMRI脑功能成像比较[J]. 针刺研究, 2012, 37(1): 46-52. |

| [9] |

Yutien K, Yisheng L, Chingliang H. Different effects of transcutaneous electric nerve stimulation and electroacupuncture at ST36ST37 on the cerebral cortex[J]. Acupunct Med, 2015, 33: 36-41. DOI:10.1136/acupmed-2014-010650 |

| [10] |

黄梅, 赵荣, 王峰, 等. 运用功能性磁共振研究针刺足三里对脑功能影响的现状分析[J]. 针灸临床杂志, 2016, 32(11): 94-98. DOI:10.3969/j.issn.1005-0779.2016.11.028 |

| [11] |

武媛媛, 徐春生, 武红利, 等. 性格类型对电针刺激足三里(ST36) fMRI大脑激活区影响的初步研究[J]. 中国临床研究, 2016, 29(3): 289-293. |

| [12] |

杨雪捷, 吴新贵, 戴旖, 等. 足三里、三阴交、太冲三穴联合针刺的脑功能磁共振成像研究[J]. 广西医科大学学报, 2016, 33(4): 596-600. |

| [13] |

谭惠斌, 张蔚, 刘海滨, 等. 以脑功能成像与血清胃泌素水平变化来探讨针刺足三里穴的作用路径[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2009, 7(4): 241-243. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2009.04.001 |

| [14] |

李颖, 石磊, 张宁, 等. 针刺双向调节效应研究的文献计量分析[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(11): 2394-2397. |

| [15] |

万秋实.电针刺激"足三里"、"三阴交"穴对脾气虚证大鼠结肠动力障碍的影响[D].沈阳: 辽宁中医药大学, 2014.

|

| [16] |

于慧娟.功能磁共振成像观察足三里穴不同刺激量对脑活动效应影响的研究[D].济南: 山东中医药大学, 2014.

|

| [17] |

张威, 徐春生, 李传富, 等. 针刺持续时间及刺激方案对针刺脑功能成像的影响[J]. 安徽中医药大学学报, 2016, 35(3): 58-64. DOI:10.3969/j.issn.2095-7246.2016.03.020 |

| [18] |

孙传铸, 白丽君, 牛璇, 等. 基于脑功能影像技术的针刺机制研究探讨[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2015, 13(4): 355-357. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2015.04.001 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17