| 双源CT下肢动脉成像对比剂用量个体化注射方案的研究 |

研究[1]显示,65岁以上人群中6%以上患有外周血管疾病。糖尿病及高胆固醇血症引起的下肢动脉粥样硬化已成为老年人的常见病、多发病,临床主要表现为间歇性跛行、静息痛和肢体坏疽等,严重影响患者的生活质量。下肢动脉CTA准确、安全,对外周血管疾病诊断的敏感性和特异性与DSA相似[2-3],尤其是双源CT能快速完成大范围的容积数据采集,具有成像速度快、密度分辨力高、覆盖范围广、后处理功能强大等优点。由于下肢动脉走行较长,血流速度缓慢,在扫描过程中常需较大剂量的对比剂才能保证图像质量,因此明显增加了弥漫性血管内凝血、对比剂肾病(contrast-induced nephropathy,CIN)及对比剂过敏反应的发生率,如何降低对比剂用量是目前研究的热点。本研究应用个体化对比剂注射方案,探讨其在下肢动脉CTA成像中的临床应用价值。

1 资料与方法 1.1 一般资料前瞻性收集2017年3月至2018年3月,我院拟行下肢动脉CTA的60例患者,男41例,女19例;年龄44~75岁,平均(60.0±13.4)岁;体质量40~78 kg,平均(59±10)kg;身高150~180 cm,平均(167.00±5.01)cm。随机分为A组(常规对比剂注射方案组)、B组(个体化对比剂注射方案组),每组各30例。临床表现为下肢疼痛、麻木26例,间歇性跛行23例,足背动脉搏动消失8例,糖尿病足3例。本研究获得医院伦理委员会批准,患者均签署检查知情同意书。

纳入标准:①拟行下肢动脉CTA检查;②图像无伪影;③无对比剂过敏史。

排除标准:①碘对比剂过敏;②心、肝、肾功能不全,甲状腺功能亢进患者;③不配合检查者及妊娠期妇女;④大段血管闭塞及钙化严重影响图像质量观测者。

1.2 仪器与方法采用Siemens Somatom definition双源64排螺旋CT机进行扫描。患者取仰卧位,足先进,扫描范围自腹主动脉下段至足尖。患者双脚稍内翻,保持舒适体位,去除膏药、金属等异物。

A组采取常规对比剂注射方案:碘海醇100 mL(350 mgI/mL),流率4.0 mL/s,后以相同流率追加40 mL生理盐水。B组采取个体化对比剂注射方案,基于患者的去脂体质量(lean body weight,LBW),参照以下公式[3]:对比剂总量(个人)=100 mL×LBW/59,注射流率(个人)=4 mL/s×LBW/59;年龄>60岁时,最终对比剂总量=对比剂总量(个人)×0.9,最终注射流率=注射流率(个人)×0.9。

于肘前静脉留置密闭式静脉留置针,采用悬吊式双筒高压注射器及对比剂追踪激发扫描(Bolus-tracking),将ROI放置在降主动脉下段,阈值150 HU,自动触发扫描。扫描参数:采用自动管电压及自动毫安秒技术,螺距0.9,转速1.0 r/s,准直器宽度128×0.6 mm;重建层厚1.0 mm,间距0.7 mm。

1.3 CTA图像后处理将扫描原始图像传送至工作站行直接去骨CTA、MIP、VR图像处理,并结合原始图像进诊断。

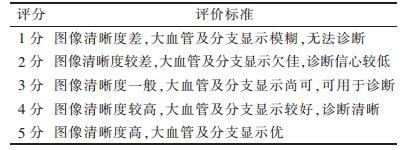

1.4 CTA图像质量评价由2位具有5年以上血管诊断经验的影像医师采用双盲法对图像进行分析。当诊断意见不一致时,由一位高年资影像诊断医师进行判断。将下肢动脉分为腹主动脉远段,以及双侧髂总动脉、髂内动脉、髂外动脉、股深动脉、股浅动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、腓动脉、足背动脉、足底动脉共23段。主观评价:采用5分法[4](表 1),3分及以上认为图像质量满足诊断要求。客观评价:将ROI放置在监测动脉血管的中心,测量各段血管的CT值,ROI大小根据不同血管面积相应调整,取相应节段动脉各测量3次,计算平均值。若所测动脉的ROI有病变,如明显狭窄、闭塞或管壁明显钙化,无法测量病变区的CT值,则测量对侧同名动脉或近端正常区域动脉血管CT值。

| 表 1 下肢动脉图像质量的主观评价标准 |

|

1.5 统计学分析

使用SPSS 19.0软件,连续变量以x±s表示,分类变量表示为频数(百分比)。连续变量行独立样本t检验。分类变量比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。以P < 0.05为差异有统计学意义。

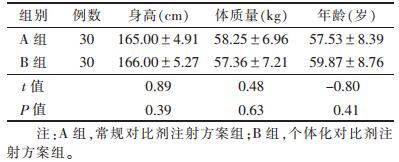

2 结果 2.1 一般资料(表 2)2组身高、体质量、年龄比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

| 表 2 2组一般资料(x±s) |

|

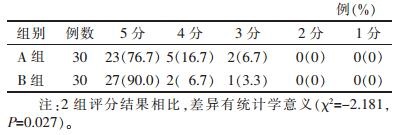

2.2 图像质量主观评价(表 3)

| 表 3 CTA 2组图像主观质量评分结果 |

|

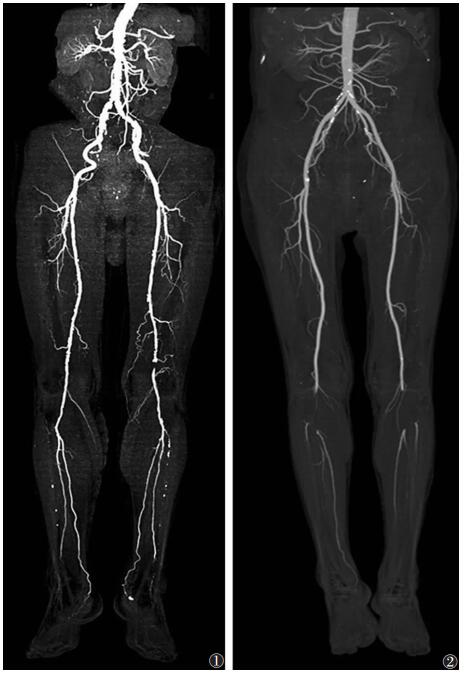

2组所见腹主动脉主干及其远段分支均显示清晰,血管边缘锐利,与周围组织对比良好,图像质量主观评分均在3分及以上(图 1,2);B组平均影像评分为(3.65±0.21)分,明显优于A组的(3.16±0.29)分(χ2=-2.181,P=0.027)。

|

| 图 1 个体化注射方案组:男,65岁,身高170 cm,体质量61 kg,对比剂总量80 mL、流率3.2 mL/s,图像质量好,血管显示清晰,足底动脉显影良好,图像质量评分4分 图 2 常规注射方案组:男,身高170 cm,体质量61 kg,对比剂总量100 mL、流率4.0 mL/s,膝下动脉显影不佳,局部闭塞,双侧足底动脉显示不佳,图像质量评分3分 |

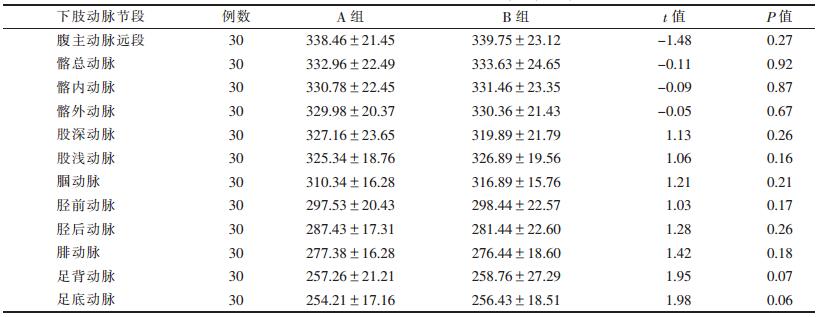

2.3 图像质量客观评价(表 4)

| 表 4 2组下肢动脉各段血管CT值比较(HU,x±s) |

|

2组下肢动脉各相同监测段血管的CT值差异均无统计学意义(均P>0.05)。

2.4 个体化对比剂用量根据身高、体质量、年龄的不同,B组对比剂用量50~80 mL,平均(67.0±5.5)mL,少于A组常规的100 mL剂量。

3 讨论下肢动脉疾病已成为中老年人常见的血管疾病,严重影响患者的生活质量。DSA目前仍是公认的诊断动脉狭窄或闭塞性疾病的金标准。但其为有创检查,并发症及禁忌证较多,临床应用受限。下肢CTA在诊断下肢动脉闭塞性疾病方面具有较高的敏感性、特异性和准确性[5-8]。由于下肢动脉走行较长,血流速度相对缓慢,在CTA成像时,为保证成像质量,常使用较大剂量的对比剂,但大剂量使用对比剂是引起CIN的独立危险因素[9],降低对比剂用量可减少CIN的发生率[10]。

以往实际工作中,未考虑患者个体因素注射常规剂量对比剂,由于下肢动脉个体解剖差异及血液循环情况变化较大,部分患者常出现血液循环过快或过慢,追踪不到最佳的曝光时机,血管显影不佳,图像质量较差,患者常需重新扫描,且下肢动脉对比剂代谢较慢,需间隔较长时间才能做第2次检查。郭丽等[3]研究证明LBW是选择对比剂用量及注射流率的合适指标。本研究根据患者身高、体质量及年龄,计算出对比剂用量为50~80 mL,低于目前国内常用的100 mL[11],明显降低了对比剂剂量及CIN风险,减轻了患者的经济负担。另外,在临床工作中,为保证成像质量,常选择较快的注射流率,国内目前常规为4.0 mL/s,但行CTA检查的大部分患者年龄较大,血管多狭窄甚至闭塞,不能耐受过高的压力,在检查过程中许多患者会感到血管胀痛不适甚至发生对比剂外渗风险。因此,通过LBW计算出的个体化注射流率,提高了患者检查的舒适性及安全性。本研究显示,个体化对比剂注射组较常规对比剂注射组的主观图像质量显著提高(P < 0.05),可最大程度满足临床诊断需求。对2组血管内浓度的CT值测量显示,血管对比剂浓度能够维持在较高的水平,且差异无统计学意义(P>0.05)。个体化的对比剂注射方案不仅能保证远端动脉的充盈,且可提供更好的影像质量以满足临床诊断需求。

总之,双源CT下肢动脉成像可清晰显示下肢动脉及其病变,对治疗方案的制订有重要的参考价值。个体化注射方案在下肢血管显示方面具有明显的优势,在减少对比剂用量的同时,图像质量也得到改善。

| [1] |

Mahé G, Kaladji A, Le Faucheur A, et al. Internal Iliac Artery Disease Management:Still Absent in the Update to TASCⅡ(Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease)[J]. J Endovasc Ther, 2016, 23: 233-234. DOI:10.1177/1526602815621757 |

| [2] |

祁丽, 张龙江, 卢光明. "双低"CT血管成像的应用现状[J]. 国际医学放射学杂志, 2014, 37(2): 142-146. DOI:10.3874/j.issn.1674-1897.2014.02.Z0209 |

| [3] |

郭丽, 林志勇, 杨敏, 等. 70 kVp结合个性化对比剂注射方案在糖尿病足下肢CTA检查中的可行性研究[J]. 放射学实践, 2016, 31(2): 118-122. |

| [4] |

夏巍, 尹肖睿, 吴晶涛, 等. 应用低管电压降低多层螺旋CT下肢静脉造影辐射剂量的研究[J]. 临床放射学杂志, 2013, 32(2): 271275. |

| [5] |

Jurgen K, Bernhard BA. Aortoilica and lower extremity arteries asessed with 16-detector row CT angiography:prospective comparison with digital subtrcaction angiography[J]. Radiology, 2005, 236: 1083-1093. DOI:10.1148/radiol.2362040895 |

| [6] |

Sehemthaner R, Stadler A, Lomoschitz F, et al. Multidetector CT angiography in the assessment of peripheral arterial occlusive disease:accuracy in detecting the severity, number, and length of stenoses[J]. Eur Radiol, 2008, 18: 665-671. DOI:10.1007/s00330-007-0822-8 |

| [7] |

李晚君, 赖振辉, 崔东, 等. 多层螺旋CT血管成像和彩色多普勒超声诊断下肢动脉硬化闭塞症的对比研究[J]. 影像诊断与介入放射学, 2011, 20(1): 41-44. DOI:10.3969/issn.1005-8001.2011.01.010 |

| [8] |

侯朝华, 宋杨, 侯艳红, 等. MSCTA诊断下肢动脉闭塞性疾病[J]. 放射学实践, 2010, 25(3): 305-308. DOI:10.3969/j.issn.1000-0313.2010.03.018 |

| [9] |

宋照亮, 王锡明, 纪晓鹏. 128层螺旋CT低管电压联合低对比剂技术在下肢动脉疾病中的临床应用价值[J]. 医学影像学杂志, 2014, 24(4): 595-598. |

| [10] |

From AM, Bartholmai BJ, Williams AW, et al. Mortality associ ated with nephropathy after radiographic contrast exposure[J]. Mayo Clin Proc, 2008, 83: 1095-1100. DOI:10.4065/83.10.1095 |

| [11] |

王杏娟, 任小璐, 王雪梅, 等. 能谱CT单能量成像在提高下肢CT静脉成像质量中的价值[J]. 中华放射学杂志, 2013, 47(6): 563-565. DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2013.06.020 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16