| 髂胫束与臀大肌结合部超声图像特征在诊断臀肌挛缩症中的意义 |

臀肌挛缩症是常见于青少年的骨科疾病之一,主要累及部位有臀大、中、小肌等臀部肌肉,延续于臀大肌的髂胫束,以及臀大肌与髂胫束的结合部(以下称结合部)[1-2]。但并非所有患者髂胫束、结合部、臀部肌肉均同时受累。回顾性分析自2007年6月到2018年1月我院收治的经手术病理证实的319例臀肌挛缩症(569侧患肢)的超声图像特征,对此症在臀部髂胫束、结合部、臀部肌肉3个区域的累及情况进行深入探讨。

1 资料与方法 1.1 一般资料319例中,男194例,女125例;年龄3~38岁,平均(16.45±7.54)岁。其中双侧病变250例,右侧病变37例,左侧病变32例。病程2个月~30年。257例有多次臀部肌内注射史,34例注射史不详,18例否认肌内注射史,7例有明确的臀部外伤史,3例有明确的臀部肌肉及软组织感染病史。

1.2 仪器与方法采用Philips IE33、Siemens Acuson Sequoia 512及Toshiba Aplio400等彩色多普勒超声显像仪,线阵探头,频率8~14 MHz。各仪器均具备DICOM截图及动态录影回放功能,可按需要截图及录影以备后台观察、测量与统计分析。患者取侧卧位,双下肢自然伸直,探头斜切扫查,与臀大肌前缘纤维束走行方向一致,以股骨大转子为中心,观察髂胫束及结合部的形态、结构、纹理和回声。嘱患者取俯卧位,充分曝露臀部,观察臀大、中、小肌及其他深部肌肉的超声声像表现。以相同方法观察另一侧肢体。

1.3 超声诊断与记录臀部的解剖结构由下往上分为3个区域:A,髂胫束;B,结合部;C,臀大肌等其他臀部肌肉。对患肢的挛缩情况按上述区域作详细的诊断记录。超声检查及手术结果为阴性(无挛缩)的区域均记录为D。

1.4 统计学方法采用SPSS 13.0软件处理数据,采用χ2检验分别比较髂胫束、结合部、臀部肌肉挛缩的超声与手术结果,并对以上3区域的超声诊断结果进行两两比较。以Ρ < 0.05为差异有统计学意义。

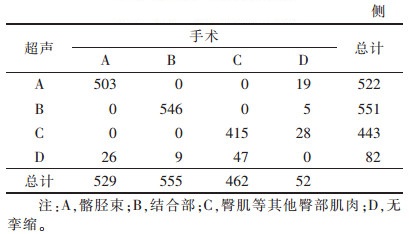

2 结果 2.1 超声与手术结果对照(表 1)| 表 1 超声与手术结果对照 |

|

319例共569侧患肢,术中发现挛缩组织累及结合部555侧(97.54%,555/569),累及髂胫束529侧(92.97%,529/569),累及臀大肌等臀部肌肉462侧(81.20%,462/569)。其中仅累及结合部50例,仅累及髂胫束32侧,仅累及臀肌15侧。术前超声检查,挛缩组织累及结合部551侧,累及髂胫束522侧,累及臀大肌等肌肉423侧。其中仅累及结合部49例,髂胫束35侧,仅累及臀肌13侧。超声诊断髂胫束、结合部及臀部肌肉的敏感度分别为95.09%(503/529)、98.38%(546/555)、89.83%(415/462);阳性预测值分别为96.36%(503/522)、99.09%(546/551)、93.68%(415/443)。超声诊断髂胫束、结合部及臀部肌肉挛缩的结果与手术结果比较差异均无统计学意义(χ2=0.98、0.08、3.15,均P > 0.05)。结合部与髂胫束、臀部肌肉的超声诊断结果比较差异均有统计学意义(χ2=9.15、22.70,均P < 0.05),而髂胫束与臀部肌肉比较差异无统计学意义(χ2=3.72,P > 0.05)。

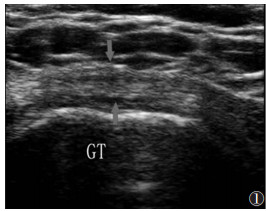

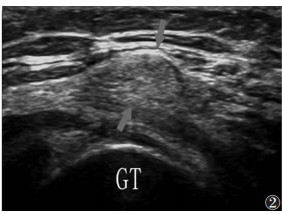

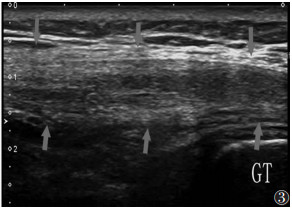

2.2 各挛缩区域声像图特征挛缩的髂胫束增厚,内部均匀的细丝状纤维结构和低回声组织消失,呈粗条带状不均匀稍强回声,且与周边组织分界不清(图 1)。挛缩的结合部形态失常,原臀大肌呈“梭形”进入两层髂胫束纤维束之间的结构消失,呈不规则的不均匀低回声结节(图 2)。挛缩的臀肌声像由轻到重可表现为肌肉纹理的回声增粗增强、肌肉纹理模糊、肌肉纹理消失,导致肌肉萎缩变薄,甚至呈团块状改变,与周围组织分界不清,部分患者可于臀部外上区域至股骨大转子区域出现带状的肌肉挛缩结构(图 3)。所有患者挛缩部位组织内的血流信号均稀少。

|

| 图 1 男,13岁,挛缩髂胫束图像,髂胫束增厚呈粗条带状不均匀稍强回声(红箭)(GT:大转子) |

|

| 图 2 女,17岁,挛缩结合部图像,结合部呈不规则低回声结节(红箭) |

|

| 图 3 男,10岁,挛缩臀肌图像,臀大肌肌纹理消失,呈带状不均匀低回声(红箭) |

3 讨论

臀肌挛缩症是由多种原因引起的臀肌及其筋膜纤维变性、挛缩,引起髋关节功能受限所表现的特有症状、体征的临床症候群[3]。笔者前期研究[2]提示超声可较准确对臀肌挛缩症进行诊断并分型。本研究显示,超声对臀部各区域挛缩组织的诊断准确率均较高,亦验证了前期的研究成果。臀部解剖结构复杂,本研究对挛缩位置具体分布情况进行进一步分析。

本研究结果显示,在臀肌挛缩症患者中,臀部受累概率最高的是结合部,其次是髂胫束,最低为臀部各肌肉群。究其原因为:①臀肌挛缩症的病因,目前普遍认为主要与臀部肌肉反复多次以苯甲醇为溶媒的青霉素针剂注射有关[4-5]。臀部注射区域位于臀部外上区臀大肌外上缘与臀中、小肌重叠的区域,而臀大、中、小肌由浅入深形成一个共同的臀肌腱移行于髂胫束[6],由于重力作用,注射液可由上至下,沿着肌纹理由注射区域流向下方股骨大转子区域的结合部及髂胫束,并在此区域聚集。因此,此区域的髂胫束和结合部出现变性、挛缩的程度常较其上方的臀部肌肉更明显。②注射液在从上往下流动的过程中,流经的肌肉组织均有可能受到损害。根据损害程度的不同,轻者声像特征表现为肌纹理清晰,回声增粗增强;重者肌纹理消失,呈不均匀的低或稍强回声。病变呈条索状沿着臀肌纤维扩散,本研究为从臀部外上部注射区域到股骨大转子区域结合部的挛缩带状结构。③股骨大转子区域的结合部及髂胫束均较其余臀部肌肉表浅,且无臀部其余肌肉复杂的解剖结构,一些细小的异常改变,易于被高分辨力超声发现。正常结合部具有臀大肌与髂胫束连接的特征性结构,即“梭形”结构[7],因而超声更易发现其细微的病理改变。这也是本研究中“结合部挛缩改变超声检查敏感度最高,其次髂胫束,最后是臀部肌肉”的原因。

本研究超声对诊断髂胫束、结合部及臀部肌肉3个区域挛缩组织的敏感度及阳性预测值均较高,且与手术结果比较差异均无统计学意义(χ2=0.98、0.08、3.15,均P > 0.05)。对以上3个区域的超声诊断结果进行两两比较,除髂胫束与臀部肌肉的比较无明显差异外(χ2=3.72,P > 0.05),结合部与髂胫束、臀部肌肉的比较差异均有统计学意义(χ2=9.15、22.70,均P < 0.05)。且3个区域的患病率亦存在一定的差异,结合部的患病率最高,其次髂胫束,最低为臀部肌肉。因此,如仅检查臀部肌肉得出阴性结果,而不检查髂胫束或结合部,则易漏诊。

综上所述,臀肌挛缩症患者,大多伴结合部挛缩,超声易于发现其挛缩声像并作出正确诊断,结合部挛缩的声像特征可作为诊断臀肌挛缩症的重要依据。特别是当患者具有典型的临床表现及体征,而臀大肌等臀部肌肉的影像改变不明显时,应重点对结合部进行详细检查。

| [1] |

温建文, 龚渭冰, 梁峭嵘. 超声在髂胫束挛缩症诊断中的应用[J]. 临床超声医学杂志, 2011, 30(8): 521-523. DOI:10.3969/j.issn.1008-6978.2011.08.007 |

| [2] |

温建文, 梁峭嵘, 梁彤. 应用高频超声分型诊断臀肌挛缩症[J]. 中国医学影像技术, 2014, 30(4): 122-124. |

| [3] |

黄耀添, 李建文, 雷伟. 臀肌挛缩症的病因、类型及治疗[J]. 中华骨科杂志, 1999, 19(2): 106-108. DOI:10.3760/j.issn:0253-2352.1999.02.012 |

| [4] |

Bleicher RJ, Sherman HF, Latenser BA. Bilateral gluteal compartment syndrome[J]. J Trauma, 1997, 42: 118-122. DOI:10.1097/00005373-199701000-00022 |

| [5] |

Sun X. An investigation on injectional gluteal muscle contracture in childhood in Mianyang City[J]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, 1990, 11: 291-294. |

| [6] |

余希临, 桂彤, 刘海峰. 影响儿童臀肌挛缩症手术效果的原因分析[J]. 中华小儿外科杂志, 2001, 22(6): 372-373. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3006.2001.06.023 |

| [7] |

温建文, 梁峭嵘, 梁彤, 等. 健康志愿者股骨大转子区域髂胫束的高频超声特征[J]. 中华医学超声杂志(电子版), 2009, 6(6): 1109-1114. DOI:10.3969/j.issn.1672-6448.2009.06.018 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17