| CT灌注成像联合CT血管造影对急性缺血性脑血管病患者溶栓疗效评价 |

2. 山东中医药大学中医学院,山东 济南 250355

2. TCM School, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250355, China

急性缺血性脑血管病是一组因各种因素导致脑部供血中断,侧支循环无法充分代偿供血,脑组织出现缺氧、缺血性坏死引起神经系统损伤的疾病[1]。及早溶栓恢复脑供血是治疗该病的关键,也是降低其致残和致死风险的重要措施[2]。但急性缺血性脑血管病的转归单从临床表现进行评价存在较大局限,难以明确溶栓治疗的有效性,因而需更有效的评估工具。CT灌注成像(CT perfusion imaging,CTP)和CTA是诊断急性缺血性脑血管病的有效手段,可通过对血流灌注情况和血管结构形态分辨正常组织和缺血病灶[3-4]。有研究指出,CTP和CTA在评价急性缺血性脑血管病预后方面效能良好,但两者联合用于溶栓疗效评价的报道较少[5-6]。本研究回顾性分析行溶栓治疗的60例急性缺血性脑血管病患者的临床和影像资料,探讨CTP联合CTA对急性缺血性脑血管病溶栓疗效的评价效能。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2022年1月至2023年10月在山东中医药大学附属医院行溶栓治疗的急性缺血性脑血管病患者,于溶栓治疗前和溶栓治疗后1 h内均行CTP和CTA检查,采用阿替普酶静脉溶栓治疗方案,排除合并脑出血或影像资料不清晰患者。共收集60例,根据溶栓前后经颅多普勒(transcranial Doppler,TCD)超声脑缺血溶栓血流(thrombolysisin brainischemia,TIBI)分级标准[7]分为有效组(TCD-TIBI 2~5级)和无效组(TCD-TIBI 0~1级)各30例。有效组中,男18例,女12例;年龄45~80岁,平均(68.72±9.85)岁;病程1~6 h,平均(4.28±0.46)h。无效组中,男20例,女10例;年龄43~80岁,平均(69.03±8.67)岁;病程1~6 h,平均(4.35±0.51)h。2组患者性别、年龄和病程差异均无统计学意义(均P > 0.05)。

1.2 仪器与方法采用GE Revolution CT机行CTP和CTA检查。CTP注射对比剂碘普罗胺约50 mL(碘浓度370 mg/mL),流率3.5 mL/s,注射后8 s进行监测,待靶血管内对比剂浓度达高峰后行CTP全脑扫描。扫描参数:设置为23个容积数据,80 kV,150 mA,视野25.5 cm× 25.5 cm,层厚5 mm。在ADW 4.7工作站进行图像处理,获取病灶的灰质脑血流量(cerebral blood flow,CBF)、白质CBF、脑血容量(cerebral blood volume,CBV)、平均通过时间(mean transit time,MTT)、达峰时间(time to peak,TTP)等CTP参数。

CTP扫描结束后切换到CTA模式,注射碘普罗胺40 mL(碘浓度370 mg/mL),流率3.5 mL/s。扫描参数:100 kV,290 mA,视野32.0 cm×32.0 cm。行VR、MPR和MIP等图像后处理。参照Alberta卒中项目早期CT评分(Alberta Stroke Program Early CT Score,ASPECTS)进行CTA评分,满分为10分。

1.3 统计学方法采用SPSS 28.0统计软件分析数据。计量资料以x±s表示,组间比较行独立样本t检验,组内比较行配对t检验;计数资料以例(%)表示,组间比较行χ2检验。应用ROC曲线分析CTP和CTA单一评价和联合评价对急性缺血性脑血管病溶栓疗效的效能。以P < 0.05为差异有统计学意义。

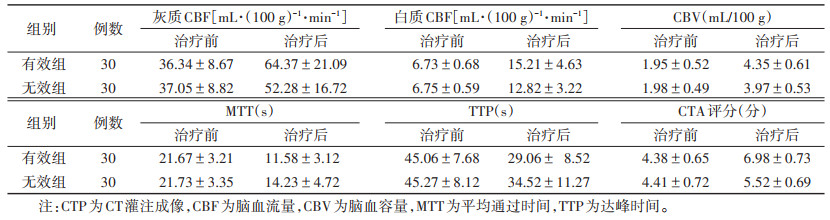

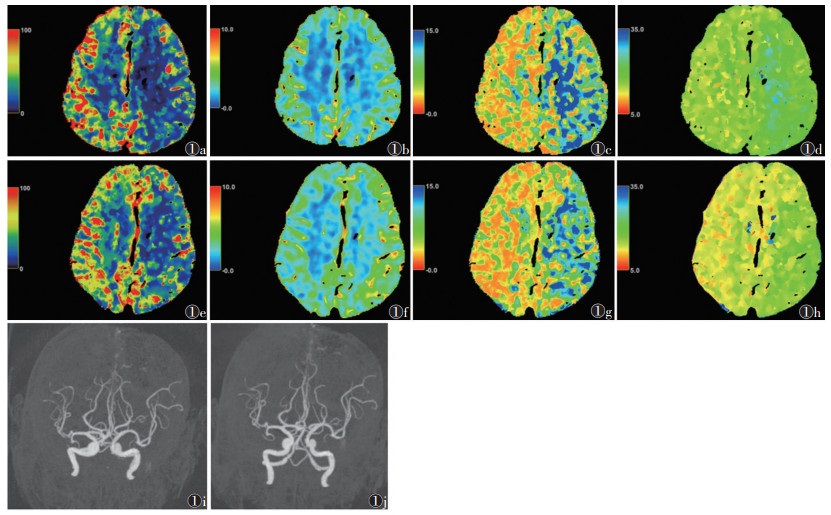

2 结果 2.1 2组治疗前后CTP参数和CTA评分比较治疗前,2组CTP参数和CTA评分差异均无统计学意义(均P > 0.05)。治疗后,2组灰质CBF、白质CBF、CBV和CTA评分均较治疗前升高,MTT和TTP均缩短,差异均有统计学意义(均P < 0.05);且有效组灰质CBF、白质CBF、CBV和CTA评分高于无效组,MTT和TTP短于无效组,差异均有统计学意义(均P < 0.05)(表 1,图 1)。

| 表 1 有效组和无效组溶栓前后CTP参数和CTA评分(x±s) |

|

|

| 注:有效组患者,男,72岁,突发右侧肢体无力、恶心呕吐5 h,左侧大脑中动脉供血区病变。图 1a~1d分别为溶栓前脑血流量(CBF)、脑血容量(CBV)、平均通过时间(MTT)和达峰时间(TTP)图;图 1e~1h分别为溶栓后1 h内CBF、CBV、MTT和TTP图;图 1i,1j分别为溶栓前后MIP图像。溶栓前CTP图像示左侧大脑半球大片状CBF减低区(图 1a),MTT、TTP延长(图 1c,1d),CBV未见明显降低(图 1b),CTA评分为5分,左侧大脑中动脉M3段管腔局限性狭窄;溶栓后CTP图像显示左侧大脑半球CBF减低区(图 1e)、MTT及TTP延长区范围缩小(图 1g,1h),CTA评分为6分,左侧大脑中动脉管腔未见明显狭窄 图 1 急性缺血性脑血管病患者的CT灌注成像(CTP)和CTA图像 |

2.2 CTP和CTA的评价效能

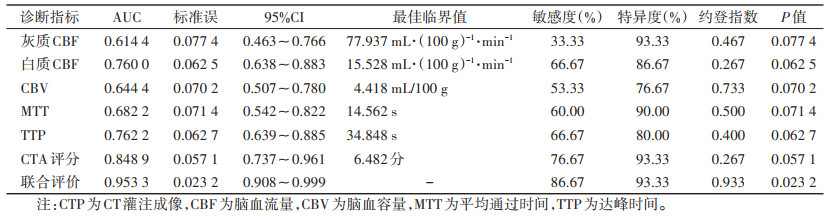

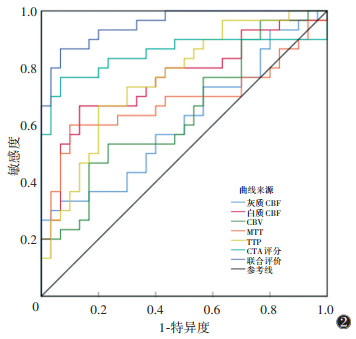

ROC曲线显示,灰质CBF、CBV、MTT和TTP评价溶栓疗效的效能良好(均P < 0.05),白质CBF和CTA评分的效能较差(均P>0.05);5个CTP参数联合CTA评分评价溶栓疗效的效能良好,AUC大于单一评价(表 2,图 2)。

| 表 2 CTP各参数、CTA评分及联合评价对急性缺血性脑血管病患者溶栓疗效的评价效能 |

|

|

| 注:CBF为脑血流量,CBV为脑血容量,MTT为平均通过时间,TTP为达峰时间 图 2 CT灌注成像(CTP)参数和CTA评分评价溶栓疗效效能的ROC曲线 |

3 讨论

急性缺血性脑血管病是脑部血栓形成性疾病和栓塞性疾病的统称,该病起病急且进展快,可导致局灶性神经功能缺损,若不及时治疗可能会发展至全面神经功能缺损,可增大致残、致死风险[8-9]。因此,在疾病早期及时溶栓治疗十分关键,可帮助患者尽快恢复正常脑供血,逆转神经功能缺损[10-11]。但仅从临床变化对溶栓疗效的评价并不准确,因此,需寻求更客观精准的评价方式,为后期治疗提供有效数据支撑。

CTP和CTA是常用于心脑血管疾病诊断中的CT扫描技术,前者是通过在静脉快速团注对比剂后对ROI层面行连续扫描,获取TDC后利用后处理站的各种数据模型计算得出各种灌注参数值,实现对局部组织血流灌注量的量化评估,明确病灶的血液供应情况;后者是将CT增强扫描与快速扫描、薄层扫描和大范围扫描等技术进行融合,获取组织血管结构和形态相关数据,利用后处理技术对血管结构和形态行三维重建,通过观察组织血管细节了解血管病变和变异情况,对病灶与血管的相关性进行分析[12-14]。本研究为获得最佳CTA图像质量,采用独立的CTA扫描序列,而非运用CTP动脉期容积数据与平扫数据进行减影获得CTA图像。本研究通过比较溶栓有效和无效患者的CTP参数和CTA评分发现,溶栓后2组各参数和CTA评分差异显著,与卢亮等[15]研究结果相似,可见CTP和CTA对溶栓疗效的评价具有一定的指导意义。本研究应用ROC曲线分析CTP参数和CTA评分对溶栓疗效的评价效能,结果显示,灰质CBF、CBV、MTT和TTP的效能较好,白质CBF和CTA评分的效能较差,而联合评价的效能明显高于单一评价,由此可见,联合评价可为急性缺血性脑血管病治疗效果的评价提供更精准的图像数据。分析原因,CTP主要是对CBF进行评价,CTA是根据血管结构和形态对脑供血情况进行评价,而溶栓疗效易受个体差异性影响,可能存在部分患者CBF恢复了但血管结构和形态并无明显变化,或血管结构和形态发生变化而CBF变化不大的情况,单一评价的效果不理想[16-18]。因此,CTP联合CTA可实现对脑血管的综合评价,更全面地反映脑血管供血情况,提高评价的准确率。

综上所述,CTP联合CTA对急性缺血性脑血管病患者溶栓疗效的评价效能良好,可为临床疗效监测提供依据。

| [1] |

KERR W T. Individualizing cardiovascular evaluation after acute cerebrovascular ischemia[J]. Neurology, 2022, 99(1): 13-14. DOI:10.1212/WNL.0000000000200760 |

| [2] |

汪思佳. 阿替普酶静脉溶栓结合血管内介入治疗急性缺血性脑血管病效果观察[J]. 包头医学院学报, 2020, 36(7): 37-40, 80. |

| [3] |

张敏. CT灌注成像在急性缺血性脑血管病中的诊断价值分析[J]. 中国医疗器械信息, 2021, 27(10): 167-169. DOI:10.3969/j.issn.1006-6586.2021.10.079 |

| [4] |

王超, 裴仁明, 姚越, 等. 胚胎型大脑后动脉CT血管造影特征及与缺血性脑血管病的关系[J]. 中国临床研究, 2021, 34(6): 791-794. |

| [5] |

吴宝金, 安晓霞, 汤连志, 等. 螺旋CT灌注成像诊断急性缺血性脑血管病的效果[J]. 中国卫生标准管理, 2020, 11(13): 120-121. DOI:10.3969/j.issn.1674-9316.2020.13.052 |

| [6] |

何英. CT血管造影联合颈部血管彩超在缺血性脑血管病患者颈部动脉血管病变中的应用[J]. 医疗装备, 2021, 34(22): 20-21. DOI:10.3969/j.issn.1002-2376.2021.22.010 |

| [7] |

汪思佳. 阿替普酶静脉溶栓结合血管内介入治疗急性缺血性脑血管病效果观察[J]. 包头医学院学报, 2020, 36(7): 37-40, 80. |

| [8] |

PATRICK L. Headache and acute cerebrovascular disease: how do we differentiate primary and secondary headache disorders in the emergency setting?[J]. Headache, 2022, 62(9): 1073-1074. DOI:10.1111/head.14409 |

| [9] |

陈从改, 洪果, 李晓波. 急性缺血性脑血管病患者血浆S100A1蛋白、核因子-kβ, p65、白细胞介素6水平变化及临床意义[J]. 中国基层医药, 2022, 29(10): 1441-1446. DOI:10.3760/cma.j.cn341190-20210224-00232 |

| [10] |

曹光宇, 罗勇. 单纯静脉溶栓与静脉溶栓联合血管内介入治疗对急性缺血性脑血管病的临床疗效比较[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2020, 22(4): 402-405. DOI:10.3969/j.issn.1009-0126.2020.04.017 |

| [11] |

余洋. 静脉溶栓联合神经介入治疗缺血性脑血管病的临床研究[J]. 实用中西医结合临床, 2020, 20(18): 90-91. |

| [12] |

吴彬彬, 余永强. CTP全脑灌注成像参数与Hcy的相关性及对缺血性脑卒中的诊断[J]. 影像科学与光化学, 2022, 40(5): 1269-1273. |

| [13] |

漆平, 伍清清. CT血管成像与CT灌注成像多模态联合应用对缺血性脑血管病的临床应用价值[J]. 影像研究与医学应用, 2022, 6(23): 97-99. DOI:10.3969/j.issn.2096-3807.2022.23.032 |

| [14] |

吴磊, 胡东, 高续, 等. CT灌注成像联合CT血管造影对急性前循环脑梗死患者发生早期神经功能恶化的预测价值[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2022, 30(12): 106-109. DOI:10.12114/j.issn.1008-5971.2022.00.298 |

| [15] |

卢亮, 孙敏. CT血管成像技术与灌注成像技术对急性缺血性脑卒中侧支循环诊断敏感度与准确率的影响[J]. 世界复合医学, 2022, 8(11): 1-5. |

| [16] |

张园园, 任思勰, 李盼盼, 等. 探讨CT灌注成像(CTP)联合CT血管造影(CTA)对短暂性脑缺血发作(TIA)患者进展为急性脑梗死(ACI)的预测价值[J]. 中国CT和MRI杂志, 2023, 21(7): 27-29. DOI:10.3969/j.issn.1672-5131.2023.07.009 |

| [17] |

林燕红, 肖丽霞, 吴晓涛. CT血管造影(CTA)联合CT灌注成像(CTP)在急性脑梗死诊治中的应用[J]. 影像技术, 2022, 34(2): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1001-0270.2022.02.04 |

| [18] |

顾贵业, 沈健. CT灌注成像联合CT血管成像在急性缺血性脑卒中侧支循环诊断中的应用价值[J]. 实用放射学杂志, 2022, 38(11): 1735-1738. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2022.11.002 |

2025, Vol. 23

2025, Vol. 23