| 低位梗阻性黄疸中医辨证分型与超高场强MRCP影像改变的相关性探讨 |

2a. 黑龙江中医药大学附属第一医院CT、MRI科,黑龙江 哈尔滨 150040;

2b. 黑龙江中医药大学附属第一医院放射科,黑龙江 哈尔滨 150040

肝外胆管及胰管扩张是低位梗阻性黄疸常见的临床症状之一,在MRCP上伴有一些特有征象。MRCP作为无创性检查,可清晰显示胆胰管的管腔形态学结构,诊断胆胰管疾病[1]。尤其是随着技术不断完善和场强的逐渐增高,其图像质量提高,可获得更多信息,得到了临床的普遍认可。中医黄疸的分型,以阴阳为纲,根据黄疸的色泽,结合病史、症状,分为阳黄与阴黄。回顾性分析70例经3.0 T超高场强MRCP检查的低位梗阻性黄疸患者,为中医辨证分型寻找影像依据,现报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集黑龙江中医药大学附属第一医院2013年8月至2016年1月行MRCP检查的梗阻性黄疸肝外胆管及胰管扩张患者70例,均经手术、病理和影像证实。其中男44例,女26例;年龄19~76岁,平均53.7岁。病程5 d到数月。

1.2 中医辨证分型根据由2名高年资中医医师辨证分型,分为阳黄和阴黄两大证型。阳黄黄疸黄色鲜明,发病急,病程短,常伴身热,口干苦,舌苔黄腻,脉象弦数。阴黄黄疸黄色晦暗,病程长,病势缓,常伴纳少、乏力、舌淡、脉沉迟或细缓。

1.3 胆管扩张程度及影像征象根据Guibaud等[2]关于胆管扩张程度的分类,肝外胆管扩张>7 mm为扩张,分为:轻度(7~ < 10 mm)、中度(10~ < 13 mm)和重度(≥13 mm)。影像征象选取临床普遍认可的5种征象:倒杯口征、鼠尾征、截断征、双管征、四管征。

1.4 肝外胆管测量位置及方法测量部位是十二指肠上段、十二指肠后段。测量胆管宽径最大处,测量径线垂直于胆总管走行方向。

1.5 排除标准① MRI禁忌证。②溶血性黄疸。③肝细胞黄疸。④胆囊切除或胆系术后代偿性扩张。⑤腹水过多、屏气困难的患者。

1.6 仪器与方法采用Philips Achieva 3.0 T TX双梯度多源发射超高磁场MRI机及表面体部线圈(SENSE-XL-Torso)。检查前禁食4~6 h,取仰卧位,头先进,进床前进行屏气训练。行常规T1WI-TFF-IP(TRA)、T2WI-TSE(TRA、COR)、脂肪抑制序列T2WI-SPAIR(TRA、COR)及DWI(b=800 s/mm2)(TRA)扫描。34例行三方位e-THRIVE增强扫描。MRCP采用sMRCP-3D-HR-Geo8扫描,FOV 250 mm×250 mm,TR 3 000 ms,TE 800 ms。采集原始数据后经系统自带工作站应用MIP行3D重建并多角度投影,辅以MPR。

1.7 统计学方法使用SPSS 18.0软件,采用校正χ2分析和Fisher精确法,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 低位梗阻性黄疸肝外胆管扩张程度与中医黄疸分型的相关性70例中阳黄50例,阴黄20例。轻度10例,均为阳黄;中度38例,其中阳黄34例,阴黄4例;重度22例,其中阳黄6例,阴黄16例。轻度与中度比较差异无统计学意义(P=0.379 0);轻度与重度,以及中度与重度比较差异均有统计学意义(均P=0.000 0)。阳黄肝外胆管扩张程度以轻度和中度多见,阴黄肝外胆管扩张程度以重度和中度多见。

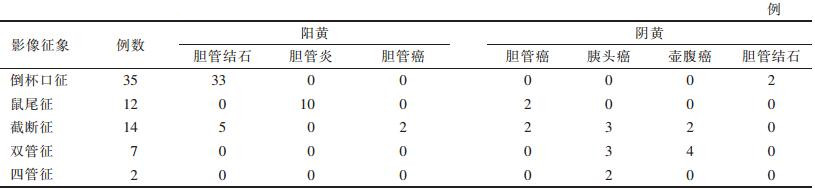

2.2 低位梗阻性黄疸的病因及影像征象与中医黄疸分型的相关性(表 1,2)| 表 1 70例低位梗阻性黄疸的病因及影像征象与中医辨证分型对照 |

|

| 表 2 各类型黄疸影像征象与阳黄、阴黄统计结果 |

|

倒杯口征和鼠尾征与阳黄患者密切,双管征、四管征和截断征与阴黄患者关系密切,差异有统计学意义(χ2=28.207,P < 0.001)。阳黄以胆管结石和胆管炎为主(图 1);阴黄以肿瘤为主(图 2~4)。阴黄、阳黄病因及影像征象出现少数重叠。

|

| 图 1 男,23岁,胆总管结石,中医分型阳黄,呈倒杯口征 |

|

| 图 2 男,53岁,壶腹癌,中医分型阴黄,呈双管征 |

|

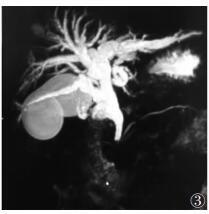

| 图 3 女,49岁,胰头癌,中医分型阴黄,呈截断征 |

|

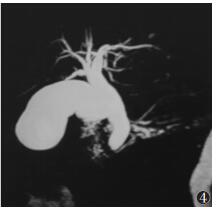

| 图 4 男,61岁,胆总管癌,中医分型为阴黄,呈截断征 |

3 讨论

梗阻性黄疸是由于胆道系统阻塞、胆汁的排泄受阻而导致胆红素反流至血液内而引起的黄疸。其阻塞部位可在肝内或肝外,分为不完全性梗阻与完全性梗阻[3]。中医认为黄疸是以目黄、身黄、小便黄为主症的一种病证,张景岳认为黄疸临床常见的主要有阳黄证、阴黄证2类[4-5]。阴阳黄理论是中医黄疸证治史上最重要的理论之一,为其临床证治提供简单明了、确切有效的方向。阴阳黄理论不仅能指导黄疸病的治疗,且能预测转归和预后。阳黄病势急,病情较轻,病程短,预后较好;阴黄病势绵长,病情较重,病程长,预后欠佳[6]。

低位梗阻性黄疸的诊断方法,如CT、超声、ERCP等,均有一定的局限性。MRCP安全、无创,不受梗阻部位的限制,能多方位、多角度成像[7],定位准确率为91%~100%,定性准确率为64%~85%,与MRI结合定性准确率可提高到94%左右[8-9]。3.0 T超高场强MRI与1.5 T MRI比较,其临床应用优势主要在于更高的SNR、更高的组织间对比度及化学位移分辨力,它能提供较1.5 T多2倍的信息,其临床应用前景更好[10],但3.0 T MRI检查费用也相对较高。

3D MRCP可改善图像视觉效果,提高信息的分辨力,有助于显示小病变;缺点是扫描时间较长,受患者呼吸影响较大[11],患者有大量腹水或难以控制呼吸时,伪影常很多,易造成胆管区域信号不均而难以诊断[12],原始图像或多种影像技术联合尤为必要。本研究采用sMRCP_3D_HR_Geo8扫描,如遇屏气困难或难以长时间屏气者,建议采用呼吸门控下SSh_ MRCPrad_Geo5多层2D MRCP扫描,其扫描速度快,一般不出现阶梯样伪影。2种方法各有优缺点,临床检查建议联合使用[13]。

四管征是伴随MRCP的应用而被提出来的一个新概念[14],其出现率并不高。双管征和四管征在MRCP上均表现为肝外胆管和主胰管的形态改变,两者的区别主要在于胆胰管的走行形态。双管征的影像特点是十二指肠乳头癌常见胆胰管扩张呈聚拢状,胰头癌常见胆胰管扩张呈分离状。四管征的影像特点是胰头癌病变上下胆管同时显示,病变以上胆胰管扩张,病变以下胆胰管显示正常。胆胰管呈分离状时,胆总管与胰管汇合处的形态特点有助于两者的鉴别,因此,四管征可作为胰头癌的一个特异性征象[15]。

本研究显示,阳黄肝外胆管扩张程度以轻度和中度多见,阴黄肝外胆管扩张程度以重度和中度多见,与文献[6]报道相近。截断征、倒杯口征和鼠尾征在阴黄和阳黄中存在交叉,反映了低位梗阻性黄疸病情的复杂性,依靠影像技术定位定性外,中医的辨证仍应着重对病机的把握。本研究受限于这部分患者少,有待于进一步论证和探讨。阳黄有短、明、热的特征,即病程短,黄色鲜明,有烦热、口干、舌红苔黄等热象;阴黄有长、暗、寒、虚的特征,即病程长,黄色晦暗,常有纳少、乏力、便溏、心悸、气短等虚象和肢冷、畏寒、苔白、舌淡等寒象,如症状典型,不难鉴别。手足和后背则是反映人体阳气最敏感的2个部位。应注意有无手足冷和背恶寒的表现,肿瘤多有血虚和血瘀的表现,阳黄失治误治,损伤正气阳黄可转化为阴黄。肿瘤病变早期也可见阳黄的症状和体征,病程日久,正气渐败,气血不行,而转化为阴黄,其本质上是正气的盛败。阴黄和阳黄是一个动态化的过程,应掌握其动态变化,作出相应处理。

综上所述,在疾病治疗过程中,中西医结合诊断、治疗占有很重要的地位。中医基本原理见微知著,从症状抓到证候,需临床经验的积累。本研究的临床意义在于尝试利用影像可视性指标,为中医辨证提供佐证[17]。本研究选择了临床上易于获得的阶段性指标,缺乏对疾病动态的分析,能否从疾病动态演变中获得一些客观参考指标,有待研究。中医辨证中常有虚实夹杂情况存在,可能也会对结果产生一定影响。

| [1] |

冯德朝, 张晓明, 郑金勇, 等. 3 T超高场磁共振胆胰管成像技术及临床应用[J]. 中国现代普通外科进展, 2005, 8(6): 370-372. |

| [2] |

Guibaud L, Bret PM, Reinhold C, et al. Bile duct obstruction and choledocholithiasis:diaggnosis with MR cholangiography[J]. Radiology, 1995, 192: 109-115. |

| [3] |

Jshizaki Y, Wakayama T, Okada Y, et al. Magnetic resonance cholangiography for evaluation of obstructive jaundice[J]. Radiology, 1993, 88: 2072-2077. |

| [4] |

张景岳. 景岳全书[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1991, 16.

|

| [5] |

周兴, 刘朝圣, 李点, 等. 熊继柏教授辨治黄疸经验[J]. 中华中医药杂志, 2014, 29(8): 2538-2540. |

| [6] |

方晓阳, 李董男. 张介宾对阴阳黄理论的贡献[J]. 中国科技史杂志, 2005, 36(4): 323-331. |

| [7] |

王军, 刘烨, 赵永生, 等. MRCP与ERCP对低位梗阻性黄疸的诊断价值比较[J]. 现代中西医结合杂志, 2011, 20(3): 265-267. |

| [8] |

崔兴宇, 任克. 肝外胆管癌MRI诊断新进展[J]. 国际医学放射学杂志, 2009, 32(6): 546-549. |

| [9] |

Banerjee AK. Practical guide to abdominal and pelvic MRI[M]. 2nd Ed. Philadelphia: LWW, 2004, 235.

|

| [10] |

张玉龙, 陈金华, 谭勇. 3.0 T磁共振在腹部胰胆管成像中的应用[J]. 医学影像学杂志, 2012, 22(5): 781-783. |

| [11] |

王润榕, 杨毅, 雷海燕, 等. MRCP在评价肝内胆管变异与肝内胆管结石相关性中的应用[J]. 临床放射学杂志, 2010, 29(1): 58-61. |

| [12] |

孙岩, 庄启湘, 陈浩, 等. 3D-SPACE序列磁共振胰胆管显影诊断胆囊及胆总管结石[J]. 中国医学影像技术, 2015, 31(10): 1582-1586. |

| [13] |

任克, 张鑫. 肝胆管结石影像学诊断技术选择及评价[J]. 中国实用外科杂志, 2016, 36(3): 264-268. |

| [14] |

Kim JH, Kim MJ, Chung JJ, et al. Differential diagnosis of per-iampullary carcinomas at MR Imaging[J]. Radiographics, 2002, 22: 1335-1352. DOI:10.1148/rg.226025060 |

| [15] |

杨小庆, 杨爱玲, 杨明, 等. 双管征与四管征在磁共振胰胆管成像中的诊断价值[J]. 中国医学影像技术, 2007, 23(6): 874-876. |

| [16] |

姚家琪, 宋爱英, 尹志伟. MRCP在梗阻性黄疸中医辨证分型中的应用研究[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2007, 5(6): 401-403. |

| [17] |

罗仁, 郑吉民, 陈健. 中西医结合诊治规律探讨——附656例临床分析[J]. 中西医结合杂志, 1989, 9(11): 687-700. |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16