| 胚胎型大脑后动脉与后循环脑梗死的相关性分析 |

2. 中国人民解放军北部战区空军医院放射科,辽宁 沈阳 110042

Willis环是脑内重要的侧支循环, 主要由双侧大脑前动脉A1段、前交通动脉、双侧大脑后动脉P1段及后交通动脉构成[1-2]。Willis环的主要功能是维持大脑足够的血液供应, 尤其是在脑血管疾病危险因素作用下一条或几条大动脉狭窄或闭塞时使脑部血液重新分配, 起到一定程度的代偿作用。研究[3]报道, Willis环存在解剖学变异, 在我国人群中高达73%。胚胎型大脑后动脉(fetal posterior cerebral artery, FPCA)在引起Willis环结构不完整变异血管中较多见。文献[4-5]报道, FPCA可导致后循环脑梗死, 引起患者头晕、头痛等多种症状。本研究选取因神经系统症状行头颈部CTA及MRI检查的患者, 分析FPCA与后循环脑梗死之间的关系。

1 资料与方法 1.1 一般资料选取2015年1月至2019年5月因头晕、头痛、神经功能障碍等在锦州医科大学附属第一医院行头颈部CTA及MRI平扫的291例患者, 其中男194例, 女97例; 年龄45~95岁, 平均(62.7±8.8)岁; 均无脑出血、脑外伤、手术等病史, 均无急性发病症状。患者行CTA和MRI检查的时间间隔 < 1周。急性脑梗死患者除外。

依据头颈部CTA图像上是否存在FPCA, 将291例分为观察组99例和对照组192例, 观察组又分为完全型FPCA(complete fetal posterior cerebral artery, cFPCA)组(单侧cFPCA组及双侧cFPCA组)和部分型FPCA(partial fetal posterior cerebral artery, pFPCA)[6-7]组(单侧pFPCA组及双侧pFPCA组); 无FPCA为对照组。

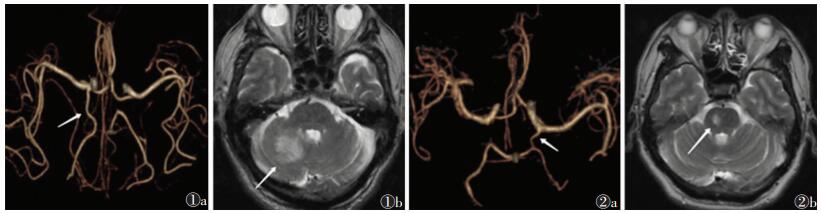

1.2 诊断标准FPCA诊断标准:颈内动脉发出后交通动脉并直接延续为同侧大脑后动脉, 且后交通动脉外径大于同侧大脑后动脉的P1段, P1段不存在时称为cFPCA(图 1), P1段存在时为pFPCA(图 2)。脑梗死诊断以《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》为标准[8], 即患者有头痛、眩晕、言语障碍、面瘫、共济失调等临床症状且有脑梗死的MRI表现, T1WI呈低信号, T2WI及FLAIR呈高信号。

|

| 图 1 男, 56岁, 因头痛、走路不稳入院 图 1a CTA VR像, 示右侧完全型胚胎型大脑后动脉(箭头) 图 1b MRI T2WI横轴位, 示右侧小脑半球梗死, 见斑片状高信号(箭头) 图 2 男, 45岁, 因头痛、头晕、意识障碍入院 图 2a CTA VR像, 示左侧部分型胚胎型大脑后动脉(箭头) 图 2b MRI T2WI横轴位, 示脑干梗死, 见斑片状高信号(箭头) |

1.3 仪器与方法

头颈部CTA检查使用GE Discover 750 HDCT扫描仪, 扫描范围自主动脉弓以下1 cm至颅顶, 扫描方向自足侧向头侧。采用高压注射器经肘前静脉注入对比剂碘佛醇100 mL(碘浓度320 mg/mL), 后注入生理盐水30 mL, 流率4.0 mL/s。扫描参数:120 kV, 400 mA, 螺距0.98, 层厚0.625 mm。图像传至Advantage Workstation 4.6工作站行MPR、MIP、VR。头部MRI扫描使用Siemens Novas 1.5 TMRI扫描仪, 分别行轴位、冠状面及矢状面的T1WI和T2WI扫描, 扫描参数:T1WI, TR 450 ms, TE 8 ms; T2WI TR 4 000 ms, TE 116 ms; FLAIR TR 9 000 ms, TE 120 ms。

1.4 图像分析所有图像由2位有经验的放射科医师进行独立分析, 结果不一致时请第3位医师评价。

1.5 统计学处理采用SPSS 25.0统计软件对数据进行统计分析。计量资料以x±s表示, 组间对比行t检验; 计数资料以例数或率(%)表示, 采用χ2检验(当1 ≤ T < 5时需使用校正公式), 以P < 0.05为差异有统计学意义。

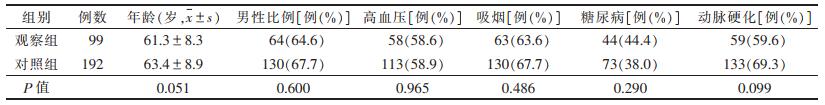

2 结果 2.1 观察组和对照组脑缺血高危因素比较(表 1)| 表 1 组脑缺血高危因素比较 |

|

2组各项脑血管病高危因素的分布差异均无统计学意义(均P > 0.05)。

2.2 观察组FPCA发生情况cFPCA组24例中, 右侧变异13例, 左侧变异7例, 双侧变异4例。pFPCA组75例中, 右侧变异29例, 左侧变异28例, 双侧变异18例。

2.3 不同性别FPCA发生情况比较291例中, 男194例, 其中FPCA 64例(33.0%); 女97例, 其中FPCA 35例(36.1%); 不同性别FPCA发生率相比, 差异无统计学意义(χ2=0.276, P=0.599)。

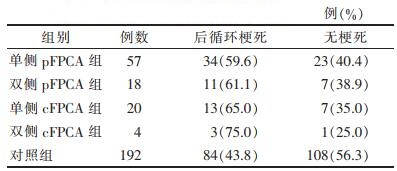

2.4 各组发生脑缺血情况对比(表 2)| 表 2 各组发生脑梗死情况的对比 |

|

观察组中后循环梗死61例, 占61.6%;对照组中后循环梗死84例, 占43.8%。单侧pFPCA组后循环梗死发生率高于对照组, 差异有统计学意义(χ2=4.456, P=0.035);双侧pFPCA组、单侧cFPCA组及双侧cFPCA组后循环梗死发生率与对照组相比, 差异均无统计学意义(χ2=2.002, P=0.157;χ2=3.295, P=0.069;χ2=0.543, P=0.461)。

2.5 不同性别FPCA患者动脉硬化及后循环缺血情况比较64例男性FPCA患者中脑动脉硬化43例(67.2%), 后循环梗死45例(70.3%); 35例女性FPCA患者中脑动脉硬化16例(45.7%), 后循环梗死16例(40.0%); 男性FPCA患者动脉硬化与后循环梗死发生率均高于女性, 差异均有统计学意义(χ2=4.333, P=0.037; χ2=5.789, P=0.016)。

3 讨论后循环脑梗死是指由于后循环血管狭窄、血栓形成或栓塞导致脑组织缺血坏死, 从而引起的一组临床综合征, 约占缺血性脑血管疾病的20%, 死亡率较高[9]。

近年来, 随着影像技术的飞速发展和脑部血管成像技术的逐渐成熟, CTA因其扫描速度快、效率高、可通过多种技术较好地显示病变等优势, 目前已广泛应用于头颈部检查[10]。林丽红等[4]研究表明, MSCTA能够较准确地诊断是否存在FPCA, 并判断其类型。本研究发现, CTA检查可明确患者是否存在FPCA, 并能判断其变异类型; 且不同性别FPCA发生率差异无统计学意义, 与既往研究一致。

当存在FPCA时, 由于颈内动脉同时提供前后循环的血供, 使前后循环血流重新分配, 颈内动脉血流量增加, 而基底动脉血流量减少, 易导致后循环脑梗死[11-12]。同时, 长期处于低血流量状态的基底动脉逐渐变细、清除栓子的能力下降, 其小的分支也可能出现减少或闭塞的情况, 进一步增加了脑梗死的发生率[13-14]。本研究结果表明:单侧pFPCA组后循环脑梗死发生率高于无FPCA组, 而双侧pFPCA组、单侧cFPCA组及双侧cFPCA组后循环脑梗死发生率与无FPCA组相近, 此结果与既往研究结果大致相符。单侧pFPCA导致后循环脑梗死的原因可能有:①pFPCA通过后交通动脉部分由大脑前循环供血, 当前循环脑梗死时后循环供血区血流量相应减少, 从而导致后循环脑梗死; ②动脉粥样硬化时, 硬化的血管壁斑块形成, CTA示大脑后动脉P1段管腔变窄, 被误判为pFPCA[15-17]; ③脑缺血时, 大脑前、后动脉可代偿部分缺血区的血供, 主要通过软脑膜吻合建立侧支循环。cFPCA血液供应均来自颈内动脉, 缺少吻合侧支的建立。然而, 即使在pFPCA, P1段可能仍由后交通动脉反向灌注, 因此在前、后循环间仍难以形成有效的侧支循环[5]。研究[12, 18-19]表明, pFPCA是发生脑梗死的危险因素, 单双侧pFPCA均可导致后循环血流量减少, 从而在灌注成像中出现类似梗死的表现。而本研究显示, 单侧pFPCA与大脑后循环脑梗死存在相关性, pFPCA导致后循环脑梗死的概率更高, 与文献[12, 18-19]报道不符的原因可能是其检查方式为灌注成像, 而本研究仅通过MRI进行诊断。本研究中其余类型的FPCA与对照组相比导致后循环脑梗死的概率大致相同, 原因可能是样本量较小、诊断脑梗死的标准不同等。因此, 不能说明其与后循环脑梗死无关。也有文献[20]报道, FPCA的存在可能在一定程度上降低脑白质病变甚至脑梗死的发生率, 原因可能是FPCA可能会增加血液的流动速度, 进一步增加了血流灌注, 从而降低了脑白质病变的发生; 其与本研究结果不一致, 可能是因为观察对象不同, 此文献主要观察FPCA与脑白质病之间的关系, 而本研究主要分析FPCA与后循环脑梗死之间的关系。

本研究中男性FPCA患者相较于女性患者脑动脉硬化及后循环脑梗死发生率更高, 原因可能是男性人群中吸烟、喝酒及肥胖者所占比例更高, 更易发生动脉粥样硬化, 引起脑供血不足。因本研究女性患者所占比例较低, 今后还需加大样本进一步研究。

综上所述, FPCA可发生部分型变异、完全型变异、单侧变异或双侧变异, 且其与后循环脑梗死存在相关性, 但单侧pFPCA导致后循环脑梗死的概率更高。故临床工作中, 对因神经系统症状行头颈部CTA及MRI检查的患者, 放射科医师应观察其有无大脑后动脉变异, 在MRI图像上仔细寻找脑梗死灶, 为临床提供有价值的影像信息, 使临床医师尽早干预脑血管疾病的发生和发展。

| [1] |

何小燕, 包国庆, 朱沂. Willis环解剖变异与脑缺血[J]. 国际脑血管病杂志, 2012, 20(11): 854-857. |

| [2] |

SILVAK R D D, SILVA R, AMARATUNG D, et al. Types of the cerebral arterial circle (circle of Willis) in a Sri Lankan population[J]. BMC Neurol, 2011, 11(1): 5. |

| [3] |

LI Q, LI J, LV F, et al. A multidetector CT angiography study of variations in the circle of Willis in a Chinese population[J]. J Clin Neurosci, 2011, 18(3): 379-383. |

| [4] |

林丽红, 于寰, 段凯, 等. 胚胎型大脑后动脉与短暂性脑缺血相关性分析研究[J]. 中国CT和MRI杂志, 2018, 16(9): 57-60. |

| [5] |

曹志刚, 祝婷. CTA评价胚胎型大脑后循环与缺血性脑卒中的关系[J]. 卒中与神经疾病, 2015, 22(3): 156-159. |

| [6] |

颜利辉, 高歌军, 戴峰, 等. 64层螺旋CTA评估脑缺血患者供血动脉及Willis动脉环[J]. 中国医学影像技术, 2009, 25(4): 525552. |

| [7] |

HE Z, WAN Y. Is fetal-type postcrior ccrcbral artery a risk factor for intracranial aneurysm as analyzed by multislice CT angiography[J]. Exp Ther Med, 2018, 15(1): 838-846. DOI:10.3892/etm.2017.5504 |

| [8] |

中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中国全科医学, 2011, 14(12B): 4013-4017. |

| [9] |

刘佳丽, 仇建婷. 表现为孤立性急性前庭综合征的后循环缺血[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2019, 21(3): 290-293. |

| [10] |

徐佳玮. 64层螺旋CT血管成像在头颈部血管病变中的临床应用价值[J]. 安徽卫生职业技术学院学报, 2009, 8(6): 31-32. |

| [11] |

ZHANG C, LI S, PU F, et al. The effect of anatomic variations of circle of Willis on cerebral blood distribution during posture change from supination to standing:a model study[J]. Biomed Mater Eng, 2014, 24(6): 2371-2380. |

| [12] |

HONG J M, LEE J S, SHIN D H, et al. Hemodynamic impact of fetal-variant Willisian circle on cerebral circulation:a duplex ultrasonography study[J]. Eur Neurol, 2011, 65(6): 340-345. |

| [13] |

陆琰琦. 椎动脉多普勒超声和MRA对后循环缺血的诊断价值评估[J]. 现代诊断与治疗, 2017, 28(7): 1244-1246. |

| [14] |

隋滨滨, 高培毅, 林燕, 等. 4D血流MR成像评估颅内动脉血流动力学状态的实验研究[J]. 国际医学放射学杂志, 2017, 40(6): 641-646. |

| [15] |

GROSCHEL K, SCHNAUDIGEL S, PILGRAM S M, et al. A systematic review on outcome after stenting for intracranial atherosclerosis[J]. Stroke, 2009, 40(5): 340-347. |

| [16] |

ARENILAS J F. Intracranial atherosclerosis:curent concepts[J]. Stroke, 2011, 42(1Suppl): 20-23. |

| [17] |

SAMANIEGO E A, HETZEL S, THIRUNARAYANAN S, et al. Outcome of symptomatic intracranial atherosclerotic disease[J]. Stroke, 2009, 40(9): 2983-2987. |

| [18] |

WENTLAND A L, ROWLEY H A, VIGEN K K, et al. Fetal origin of the posterior cerebral artery produces left-right asym metry on perfusion imaging[J]. Am J Neuroradiol, 2010, 31(3): 448-453. |

| [19] |

MENSHAWI K, MOHR J P, GUTIERREZ J. A functional per spective on the embryology and anatomy of the cerebral blood supply[J]. J Stroke, 2015, 17(2): 144-158. |

| [20] |

苏敬敬, 陶晓晓, 舒良, 等. 胚胎型大脑后动脉与脑白质病之间的关系[J]. 现代生物医学进展, 2015, 15(24): 4738-4741. |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18