| 应用CT测量天鼎穴针刺安全深度及角度的研究 |

1b. 北京中医药大学附属护国寺中医医院针灸科,北京 100035;

2. 中国中医科学院广安门医院放射科,北京 100053

天鼎穴属手阳明大肠经,位于颈外侧部,横平环状软骨、胸锁乳突肌后缘[1],是治疗脑卒中后吞咽困难、假性球麻痹、臂丛神经炎、胸廓出口综合征和前斜角肌综合征等疾病的重要腧穴[2-7]。针刺天鼎穴达臂丛神经根袖可有效缓解神经痛症状,因此掌握合理的针刺深度及角度至关重要。本研究应用CT横断面图像测量不同体型人群天鼎穴针刺安全深度和角度。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2017年2月至2019年2月入组的患者135例,其中男65例,女70例;年龄30~60岁,平均(43.9±6.1)岁。收集患者颈围、身高、体质量等数据。入组者均无头颈部手术病史及先天发育畸形,扫描前均自愿签署知情同意书。根据罗氏指数[罗氏指数=100×体质量(g)/身高(cm)3],将入组者分为瘦长型(A组)45例(男24例、女21例),中间型(B组)45例(男20例、女25例)和矮胖型(C组)45例(男21例、女24例)。

1.2 仪器与方法 1.2.1 穴位针刺与皮肤针刺点标记取穴标准采用《腧穴名称与定位》(GB/T 12346-2006)[1],取双侧天鼎穴针刺,全部操作由同一位具备丰富经验的高年资针灸医师进行。采用直径2 mm的金属粒固定于皮肤针刺点作为定位标记。

1.2.2 CT检查方法每组随机选择15例针刺双侧天鼎穴,行CT检查,通过横断面图像明确针刺路径。其他患者采用直径2 mm金属粒在皮肤针刺点固定标记后行CT检查。采用Siemens Definition Edge 128层螺旋CT,受检者取平卧位针刺双侧天鼎穴,行颈部横断面螺旋扫描。扫描参数:120 kV,40 mA,FOV 50 cm×50 cm,层厚、层距均为3 mm,矩阵512×512。

1.2.3 数据测量颈围的测量:应用软尺经喉结节点绕颈部一圈测定颈部水平围长(单位cm)。针刺深度的测定:所有图像取横断面测量,根据实际针刺路径和局部解剖,确定针刺目标为臂丛神经。针刺深度测定:经天鼎穴皮肤进针点至C6横突前结节外缘(臂丛神经走行的骨性标志)的距离。针刺角度的测定:基准参考线为双胸锁乳突肌外缘皮肤点连线。针刺危险角度测定:皮肤进针点至C6横突前结节的连线与基准线的夹角。

1.3 统计学方法采用SPSS 17.0统计软件,分析3组在针刺深度、角度上的差异,以及针刺深度与颈围、罗氏指数是否具有正相关性。计数资料以x±s表示,组间两两比较行t检验,相关性分析行Pearson相关性检验,以P<0.05为有统计学意义。

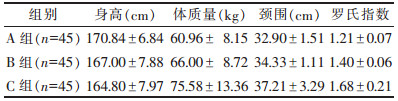

2 结果 2.1 3组一般情况3组的身高、体质量、颈围和罗氏指数见表 1,差异均无统计学意义(均P > 0.05)。

| 表 1 3组一般情况(x±s) |

|

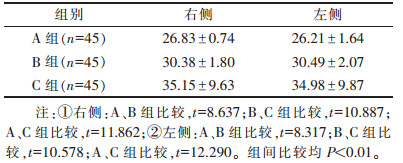

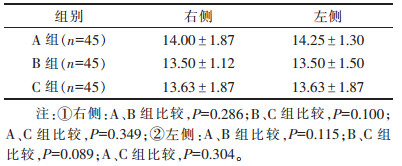

2.2 3组针刺深度

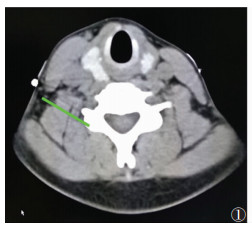

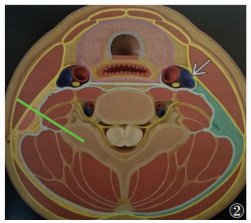

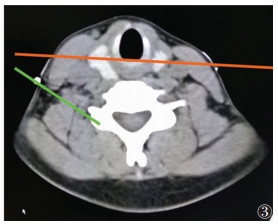

3组的针刺深度见表 2,测量图见图 1,并与横断面解剖彩图对照(图 2)[11]。3组针刺深度两两比较行t检验,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

| 表 2 3组针刺深度比较(mm,x±s) |

|

|

| 图 1 天鼎穴针刺深度测量示意图 |

|

| 图 2 横断面彩图对照(绿线为皮肤标记点至C6横突前结节距离) |

2.3 3组针刺角度

3组的针刺角度见表 3,角度测量见图 3。3组针刺角度两两比较行t检验,差异均无统计学意义(均P>0.05)。

| 表 3 3组针刺角度比较(°,x±s) |

|

|

| 图 3 天鼎穴针刺角度测量示意图(橙色线为基准线,即双胸锁乳突肌外缘皮肤点连线;绿色线为经天鼎穴达臂丛的针刺路径) |

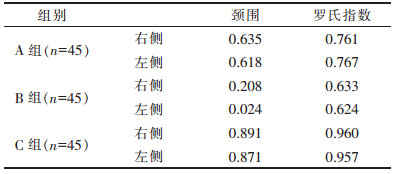

2.4 3组针刺深度与颈围、罗氏指数的相关性分析(表 4)

| 表 4 3组针刺深度与颈围、罗氏指数的相关系数(r) |

|

A组及C组针刺深度与颈围具有相关性(均P<0.05),右侧回归方程为Y=1.65X-27.83,左侧为Y=1.65X-28.49,B组针刺深度与颈围无相关性(P>0.05)。3组针刺深度均与罗氏指数具有相关性(均P<0.05),右侧回归方程为Y=24.30X-5.61,左侧为Y=24.07X-5.15。

3 讨论头颈部富含神经、血管和重要器官,是针刺最危险的区域[9-13]。天鼎穴位于胸锁乳突肌下部后缘,通过针刺后扫描得到通过的组织层次由浅至深依次为皮肤、皮下组织、颈阔肌、胸锁乳突肌后缘、C6横突,深刺可达横突孔,孔内走行椎动脉。C6横突旁,即臂丛神经上干根袖分布区,C5、C6臂丛神经前支组成上干,上干分支主要支配上肢和肩背、胸部的感觉和运动。本研究将针刺安全深度设为皮肤标记点至C6横突前结节外缘(臂丛神经上干根袖分布的骨性标志)的距离。临床治疗时,当针刺达C6横突前结节外缘时,即到达臂丛神经上干根袖,而上干绕行与C6横突前方,因此不会损伤臂丛神经主干,浅刺根袖时,患者会自诉轻微酸、胀、麻的感觉,此时迅速拔针,可达到减轻神经痛的治疗目的,同时不会出现神经损伤情况。在胸口出口综合征和前斜角肌综合征中,肌肉组织炎症和痉挛会压迫臂丛神经产生神经痛症状,针刺天鼎穴可缓解神经痛症状。施针时如果针刺过深或方向错误,可能会刺入横突孔而损伤椎动脉,针刺过浅又不能达到治疗效果,因此借助CT测量天鼎穴安全针刺深度及角度至关重要。

在颈部穴位针刺安全性研究中,方继良等[14]较早应用CT测量16例患者(男8例,女8例)的风府穴针刺安全深度,男性为(55.71±7.18)mm,女性为(43.83±5.18)mm,安全深度与颈围、体质量存在直线相关性。杨松堤等[15]将受试者按照罗氏指数分为瘦人组、适中人组和胖人组,3组风府穴针刺安全深度分别为(27.73±3.45)mm、(30.78±2.90)mm、(33.39±4.27)mm,均低于方继良等的研究数据。方继良等[16-17]应用CT测量16例(男8例,女8例)患者的风池穴针刺安全深度,男性为(56.50±6.55)mm(内眦方向)、(58.95±6.72)mm(鼻尖方向),女性为(45.07±2.17)mm(内眦方向)、(48.13±1.62)mm(鼻尖方向),安全深度均与颈围、体质量呈直线相关性。本研究根据135例受试者不同体型按照罗氏指数分为瘦长型(A组)、中间型(B组)和矮胖型(C组),每组45例,3组间针刺安全深度两两比较差异有统计学意义(均P<0.05),提示临床在针刺时可根据患者的不同体型来适度改变针刺深度,不仅可达到治疗效果,还能避免因针刺过深而损伤椎动脉。本研究3组针刺角度差异无统计学意义(均P > 0.05),提示颈部软组织厚度、体型对入针角度并无显著影响。

A组与C组的针刺安全深度与颈围具有正相关性,与方继良等[14, 16-17]在颈部其他危险穴位的针刺安全性的研究结果相似,针刺时可将颈围数据带入回归方程计算出针刺安全深度,右侧Y=1.65X-27.83,左侧Y=1.65X-28.49,这2组患者随着颈围的改变,针刺深度应相应变化。B组针刺安全深度随着颈围的变化虽有一定改变,但经Pearson相关性检验得出两者无相关性。原因可能为B组体型的皮下脂肪及胸锁乳突肌的厚度相对差异不大,当颈围轻微增加时,针刺深度虽然有一定变化,但其与颈围并无直线相关性。

3组受试者的针刺安全深度与罗氏指数均呈正相关,罗氏指数=100×体质量(g)/身高(cm)3,体质量和身高对针刺深度的影响具有临床意义,无论何种体型,在针刺时可将该指数代入回归方程计算出相应个体的针刺安全深度,右侧Y=24.30X-5.61,左侧Y=24.07X-5.15,当罗氏指数改变时,针刺深度需相应调整。

综上所述,临床可根据不同体型适度调整针刺深度,同时可将颈围或罗氏指数带入本研究得出的回归方程,计算不同体型患者的针刺深度,以达到治疗效果并规避针刺风险。

| [1] |

中华人民共和国国家标准.腧穴名称与定位[S].北京: 中国标准出版社, 2006: 10.

|

| [2] |

范翠芳, 姜泓颖, 武连仲. 针刺治疗脑卒中后吞咽困难临床观察[J]. 上海针灸杂志, 2007, 26(7): 6-7. DOI:10.3969/j.issn.1005-0957.2007.07.003 |

| [3] |

何风, 时国辰, 杨文霞, 等. 针刺廉泉、天鼎穴为主治疗脑卒中后吞咽困难的疗效观察[J]. 针灸临床杂志, 2011, 27(8): 12-14. DOI:10.3969/j.issn.1005-0779.2011.08.005 |

| [4] |

朱卉, 李家康. 针刺天鼎穴治疗假性球麻痹的临床观察[J]. 湖北中医杂志, 2008, 30(1): 51-52. DOI:10.3969/j.issn.1000-0704.2008.01.034 |

| [5] |

闫晓瑞. 不同针灸方法治疗中风后呃逆的临床观察[J]. 针灸临床杂志, 2011, 27(11): 43-45. DOI:10.3969/j.issn.1005-0779.2011.11.021 |

| [6] |

李伟洪, 白凌军. 针刺攒竹及天鼎穴为主治疗顽固性呃逆的疗效30例[J]. 中国中医药现代远程教育, 2018, 16(10): 128-129. DOI:10.3969/j.issn.1672-2779.2018.10.056 |

| [7] |

杜鑫, 王舒. 针刺天鼎穴治疗前斜角肌综合征1例[J]. 吉林中医药, 2012, 32(6): 630-631. |

| [8] |

贝尔纳黛特·L.科赫, 布朗温·E.汉密尔顿, 帕特里夏A.赫金斯, 等.头颈影像诊断学[M].王振常等, 译. 3版.南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2019: 209.

|

| [9] |

唐柱生, 褚鑫, 丛树园, 等. 风府、哑门穴位针刺安全深度的磁共振成像和尸体对照研究[J]. 云南中医学院学报, 2013, 36(5): 28-29. DOI:10.3969/j.issn.1000-2723.2013.05.009 |

| [10] |

丛树园, 毛晓雯, 唐柱生, 等. 针刺肝俞深度角度的研究[J]. 中国名族民间医药, 2014, 23(16): 51-52. |

| [11] |

丛树园, 唐柱生, 毛晓雯, 等. 应用MRI测量肺俞穴针刺深度和角度的研究[J]. 中国名族民间医药, 2014, 23(11): 90-94. |

| [12] |

邵水金, 张建华, 董艳. 危险穴位针刺安全深度的研究-严振国教授的学术成果介绍[J]. 上海中医药大学学报, 2007, 21(2): 9-11. DOI:10.3969/j.issn.1008-861X.2007.02.003 |

| [13] |

唐娟, 王小龙, 廖兴富, 等. 应用MRI测量哑门和风府针刺危险深度的研究[J]. 重庆医学, 2014, 43(11): 1317-1319. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2014.11.013 |

| [14] |

方继良, 张民, 王映辉. CT定位下风府穴安全进针深度研究[J]. 中国针灸, 2000, 20(12): 729-730. DOI:10.3321/j.issn:0255-2930.2000.12.009 |

| [15] |

杨松堤, 李亚东, 姜国华, 等. 应用CT测量风府针刺深度的研究[J]. 中国针灸, 2008, 28(1): 47-48. |

| [16] |

方继良, 王映辉, 张民, 等. CT定位下风池穴安全针刺角度初步研究[J]. 中国针灸, 2000, 20(5): 287-289. DOI:10.3321/j.issn:0255-2930.2000.05.013 |

| [17] |

方继良, 王映辉, 张民, 等. CT定位下风池穴安全进针深度初步研究[J]. 中国针灸, 2000, 20(9): 549-550. DOI:10.3321/j.issn:0255-2930.2000.09.014 |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18