文章信息

- 王磊, 王悦曦, 马前程, 何宇, 周维

- WANG Lei, WANG Yuexi, MA Qiancheng, HE Yu, ZHOU Wei

- 肌内效贴不同贴扎方式对髌韧带长度的影响

- Effects of different kinesio taping interventions on the length of patellar ligament

- 中国医科大学学报, 2023, 52(7): 655-657

- Journal of China Medical University, 2023, 52(7): 655-657

-

文章历史

- 收稿日期:2022-03-01

- 网络出版时间:2023-07-06 14:49:56

目前,由运动、车祸、膝关节炎等造成的下肢损伤患者日益增多,下肢损伤术后患者常发生获得性低位髌骨情况[1]。获得性低位髌骨可导致膝关节结构改变,出现活动范围缩小、疼痛等症状,严重影响患者的工作及生活。已有研究[1-2]表明获得性低位髌骨的发生与髌韧带、股四头肌肌力减弱,软组织挛缩等有关。获得性低位髌骨常用的矫治方法包括关节松动术、股四头肌肌力训练、低频电刺激、肌内效贴贴扎技术等[3]。肌内效贴贴扎技术采用特殊弹性贴布,以特定方法贴于体表,产生力学及神经生理学效应,从而达到保护肌肉骨骼系统、促进运动功能或其他治疗目的[4-6]。研究[4-5]显示,肌内效贴贴扎技术可以持续作用,激活股四头肌肌力,并能够维持矫治效果。肌内效贴不同贴扎方式对获得性低位髌骨治疗效果的研究鲜有报道。本研究探讨肌内效贴不同贴扎方式对髌韧带长度(length of patellar ligament,LPL)的影响,旨在为获得性低位髌骨的治疗提供参考。

1 材料与方法 1.1 研究对象及分组将2020年12月至2021年2月期间招募年龄18~24周岁中国医科大学学生志愿者作为研究对象。排除标准:(1) 膝关节疼痛;(2) 长短腿;(3) 任何肢体残疾和功能障碍;(4) 髌骨位置异常;(5) 治疗过程中肌内效贴过敏;(6) 治疗过程中肌内效贴脱落。共纳入45名。男15名,女30名。收集研究对象一般指标,包括年龄、性别、身高、体质量。计算体质量指数(body mass index,BMI) =体质量/身高2,测量髌骨纵径(height of patella,HP)。采用随机抽签的方法将研究对象根据贴扎方式分为I组(I形贴扎)、U组(U形贴扎) 和I+U组(先I形贴扎,然后U形贴扎),每组15名。3组年龄、性别、BMI、HP等比较无统计学差异(均P > 0.05),见表 1。本研究已获得医院医学伦理委员会批准,研究对象均知情同意并签署知情同意书。

| 项目 | I组(n = 15) | U组(n = 15) | I+U组(n = 15) | χ2/F | P |

| 年龄(岁) | 21.53±0.99 | 20.87±1.13 | 21.73±0.96 | 2.92 | 0.07 |

| 性别[n (%)] | |||||

| 男 | 6 (40.0) | 4 (26.7) | 5 (33.3) | 0.60 | 0.74 |

| 女 | 9 (60.0) | 11 (73.3) | 10 (66.7) | ||

| 身高(m) | 1.67±0.08 | 1.68±0.07 | 1.66±0.08 | 0.29 | 0.75 |

| 体质量(kg) | 62.20±9.80 | 59.00±14.00 | 60.60±13.70 | 0.24 | 0.79 |

| BMI (kg/m2) | 22.03±2.23 | 20.77±3.29 | 21.38±2.93 | 0.69 | 0.51 |

| HP (mm) | 52.65±4.91 | 53.50±4.64 | 51.42±4.48 | 0.75 | 0.48 |

1.2 贴扎方式

3组均采用软组织支持贴扎方式[3],贴扎时间为1 d。见图 1。

|

| A,I组;B,U组;C,I+U组. 图 1 3组肌内效贴贴扎示意图 |

1.2.1 I组

I形贴扎。受试者仰卧,屈膝30°,锚点位于髌骨下缘,贴布的最下端在髌骨下缘下约1 cm处,以中度拉力沿股直肌走行向上止于髋关节下方。

1.2.2 U组U形贴扎。受试者仰卧,屈膝30°,锚点位于髌骨下缘,中间为锚,贴布的最下端在髌骨下缘下约1 cm处,一端以中度拉力沿股外侧肌止于股骨大转子下方,另一端以中度拉力沿股内侧肌止于腹股沟下方。

1.2.3 I+U组先I形贴扎,然后再U形贴扎。

1.3 检测指标及方法采用Insall-Salvati法[7]测算,测量HP和LPL。于贴扎前、贴扎后、贴扎1 d后和贴扎解除后分别在30°位(仰卧)、60°位(仰卧) 测量LPL。

1.3.1 HP测量受试者仰卧,膝关节摆放在休息位,测试者找到髌骨的上极(a点) 和下极(b点),并用双手拇指指甲分别立在a、b点,其助手用电子游标卡尺(精确至0.001 cm) 内径测量a、b间的距离,测量3次并计算均值;每次测量完毕卡尺归零。

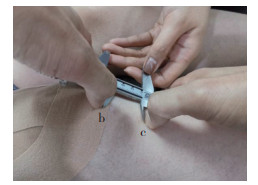

1.3.2 LPL测量受试者仰卧,膝关节分别屈曲30°、60°摆放,助手先找到髌骨下极(b点),然后找到胫骨粗隆的最高点,嘱受试者主动伸膝,测试者用指尖上下触摸,找到可触摸到肌腱活动最下面(c点)后用两手拇指指甲分别立在b、c点,助手用电子游标卡尺内径测量b、c点间的距离,测量3次并计算均值;每次测量完毕卡尺归零。见图 2。

|

| 图 2 LPL测量 |

1.4 统计学分析

采用SPSS 26.0软件进行统计学分析。计量资料采用x±s表示,组间比较采用方差分析。计数资料采用率(%) 表示,组间比较采用χ2检验。P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果结果显示,贴扎前3组LPL比较差异无统计学意义(P > 0.05)。与贴扎前比较,无论是30°体位还是60°体位3组贴扎后即刻、贴扎1 d、贴扎解除后LPL均显著增加(均P < 0.05)。与I形组、U形组比较,贴扎后即刻、贴扎1 d时I+U形组LPL均显著增加(均P < 0.05),而I形组和U形组同时间点LPL比较均无统计学差异(P > 0.05),见表 2。

| 分组 | 30°体位时LPL | 60°体位时LPL | |||||||

| 贴扎前 | 贴扎后即刻 | 贴扎1 d | 贴扎解除后 | 贴扎前 | 贴扎后即刻 | 贴扎1 d | 贴扎解除后 | ||

| I | 45.35±4.74 | 46.71±5.161) | 49.47±5.071) | 47.75±4.391) | 45.92±5.51 | 46.71±5.161) | 49.47±5.071) | 47.75±4.391) | |

| U | 45.30±3.93 | 46.77±4.731) | 49.14±4.441) | 48.18±5.401) | 46.17±4.12 | 46.77±4.731) | 49.14±4.441) | 48.25±5.391) | |

| I+U | 45.08±3.34 | 52.05±4.801),2) | 54.85±4.441),2) | 50.65±4.881) | 46.07±7.26 | 54.10±7.171),2) | 56.33±6.201),2) | 51.23±6.361) | |

| 1) 与同组贴扎前比较,P < 0.05;2) 与同时间I组和U组比较,P < 0.05. | |||||||||

3 讨论

功能解剖和生物力学分析发现,当股四头肌收缩及伸膝时髌骨向上移动,屈膝时髌骨向下移动。髌韧带作为伸膝装置的重要组成部分,影响髌骨位置及关节间隙,LPL和髌韧带形态变化可影响伸膝装置及膝关节生物力学机制[8]。临床中获得性低位髌骨的股四头肌肌力训练和低频电刺激均为激活和增强股四头肌肌力[3],通过肌肉的收缩延长LPL,提升髌骨位置。关节松动术是被动的向上推动髌骨,以此提升髌骨位置,延长LPL。膝关节置换术中通过关节线调整使70.6%低位髌骨患者术后髌骨位置恢复正常[9]。

肌内效贴通过激活皮肤感受器,加强外周传入信号,反馈调整关节、肌肉,控制和维持肌肉张力[4],肌内效贴贴扎于股四头肌,持续的本体感觉输入增强了股四头肌的肌力[4-5]。此外,有研究[4, 10]报道肌内效贴可通过增加皮下间隙、促进循环发挥功效。肌内效贴贴扎技术常将贴布裁剪成多种形状,I形、U形贴布常用于引导肌肉、筋膜、力学及功能矫正等[4-5]。研究[4, 11]显示肌内效贴各种贴扎方式均能提高股四头肌肌力;促进循环和肌肉收缩,改善肌肉功能。另外,肌内效贴自身具有弹力,在给予肌肉骨骼外部力学支持的同时,不影响正常关节活动[4, 12]。本研究结果显示,3种肌内效贴贴扎方式均可延长LPL,改变髌骨的位置,使髌骨略向上移动,与以往研究结果一致。与I形组、U形组比较,I+U形组LPL在贴扎后即刻和贴扎1 d时均显著增加(均P < 0.05),可见I+U形贴扎效果优于I形和U形。

综上所述,肌内效贴I形、U形及I+U形贴扎均可延长LPL,提升髌骨高度,可以作为辅助手段用于获得性低位髌骨的治疗中。而且,I+U形贴扎效果优于I形、U形。本研究样本量较小,且研究对象为健康人群,对于获得性低位髌骨患者的治疗效果还有待进一步论证。

| [1] |

王超超, 张国秋. 获得性低位髌骨的研究进展探微[J]. 生物技术世界, 2016, 13(2): 67. |

| [2] |

魏文兴, 聂涌, 吴元刚, 等. 人工全膝关节置换术后假性低位髌骨对髌股关节影响的生物力学研究[J]. 中国修复重建外科杂志, 2021, 35(7): 841-846. DOI:10.7507/1002-1892.202101166 |

| [3] |

薛清春, 何晓宏, 莫启功, 等. 肌内效贴对全膝关节置换术后早期恢复的影响[J]. 中国矫形外科杂志, 2021, 29(11): 1030-1033. DOI:10.3977/j.issn.1005-8478.2021.11.15 |

| [4] |

中国肌内效贴技术临床应用专家共识组. 中国肌内效贴技术临床应用专家共识(2020版)[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2021, 43(2): 97-108. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2021.02.001 |

| [5] |

黄俊民, 陈文华. 康复治疗师临床工作指南-贴扎治疗技术[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019.

|

| [6] |

张琴, 余波, 陆兴华, 等. 运动贴扎技术联合体外冲击波治疗足底筋膜炎的临床疗效观察[J]. 中国康复医学杂志, 2021, 36(10): 1260-1264. DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2021.10.011 |

| [7] |

胡彬, 谢兴文, 黄晋, 等. 高低位髌骨测量方法比较及其与膝关节骨性关节炎的相关性[J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2015, 30(4): 349-352. DOI:10.7531/j.issn.1672-9935.2015.04.005 |

| [8] |

GEJO R, MORITA Y, MATSUSHITA I, et al. Joint gap changes with patellar tendon strain and patellar position during TKA[J]. Clin Orthop Relat Res, 2008, 466(4): 946-951. DOI:10.1007/s11999-008-0154-2 |

| [9] |

邹春雨, 米豫飞, 赵晓非, 等. 全膝关节置换术中通过关节线调整治疗术前低位髌骨的临床疗效研究[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2020, 13(4): 290-294. DOI:10.3969/j.issn.2095-9958.2020.04.05 |

| [10] |

LANIER K, JOHNSON AM, TAPIA X, et al. A retrospective study on the effects of kinesiology taping on edema of the lower limb in 14 patients following intramedullary nailing for femoral shaft fracture[J]. Med Sci Monit, 2022, 28: e936619. DOI:10.12659/msm.936619 |

| [11] |

WILLIAMS S, WHATMAN C, HUME PA, et al. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries[J]. Sports Med, 2012, 42(2): 153-164. DOI:10.2165/11594960-000000000-00000 |

| [12] |

KUO YL, HUANG YC. Effects of the application direction of kinesio taping on isometric muscle strength of the wrist and fingers of healthy adults—a pilot study[J]. J Phys Ther Sci, 2013, 25(3): 287-291. DOI:10.1589/jpts.25.287 |

2023, Vol. 52

2023, Vol. 52