文章信息

- 冯倩, 李侠, 石军年

- FENG Qian, LI Xia, SHI Junnian

- 多层螺旋CT的CT值在鉴别胸腔积液性质中的应用价值

- Application of the multi-slice spiral CT value in identifying the properties of pleural effusion

- 中国医科大学学报, 2020, 49(4): 350-353

- Journal of China Medical University, 2020, 49(4): 350-353

-

文章历史

- 收稿日期:2019-04-09

- 网络出版时间:2020-04-16 9:46

胸腔积液是一种常见的临床病症,可由多种疾病引起。漏出液由血管与组织间静水压、渗透压不平衡导致,多由心力衰竭、肝硬化等全身性非炎症疾病引起,胸膜本身结构完整,针对基础疾病进行治疗可使胸水减少。渗出液则因炎症或恶性疾病影响胸膜,导致胸膜毛细血管通透性增加和液体积聚,多由肺炎、恶性肿瘤、结核和肺栓塞等引起,针对原发病进行治疗的同时,需积极进行胸腔局部治疗[1]。评估胸腔积液的第一步是确定胸腔积液是漏出液还是渗出液。临床工作中一般根据胸腔积液生化指标判断其性质,但获取胸腔积液需行胸腔穿刺术,该操作存在一定创伤。近年来,国内有学者研究能谱CT对胸腔积液定性诊断的价值[2],但能谱CT相对昂贵,在我国各级医院尚未普遍使用。多层螺旋CT在我国各级医院已普遍使用,采用其测量胸腔积液CT值经济可行。本研究旨在探讨采用多层螺旋CT测量胸腔积液CT值在鉴别胸腔积液性质中的应用价值。

1 材料与方法 1.1 材料对2015年11月至2018年4月我院收治的97例胸腔积液患者进行回顾性研究。其中,男68例,女29例,平均年龄(67.88±15.12)岁。原发病包括慢性心力衰竭35例,肺癌21例,结核性胸膜炎20例,肺炎13例,脓胸5例,肺栓塞1例,低蛋白血症1例,贫血1例。所有患者胸腔穿刺适应证明确,无胸腔穿刺和CT检查禁忌证,患者及其家属均签署知情同意书。所有患者均在接受CT检查后1周内行胸腔穿刺术。胸部CT检查前已行胸腔穿刺术、CT图像质量不佳、胸腔积液原因不明的患者均排除在外。

1.2 方法 1.2.1 胸水CT值的测量所有患者均采用西门子64层螺旋CT行胸部CT平扫。所有CT扫描均使用以下参数获得:120 kV峰值,自动毫安,切片厚度5 mm,螺距1.375。选定胸腔积液前后径最大的3个层面,每个层面选取1个感兴趣区(region of interest,ROI),避开靠近肋骨、肺实质、胸膜增厚钙化的区域(图 1),共计3个CT值,计算其平均值[3]。

|

| 图 1 胸腔积液CT值的测量 Fig.1 Measurement of the pleural CT attenuation value |

1.2.2 胸水性质的判定

CT检查后1周内行胸腔穿刺术,送检胸水常规、生化,胸腔穿刺前完善静脉血生化,测定胸水总蛋白(total protein,TP)、胸水乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)、血清TP、血清LDH。根据Light’s标准:(1)胸水TP/血清TP比值> 0.5,(2)胸水LDH/血清LDH比值> 0.6,(3)胸水LDH > 正常血清LDH值上限的三分之二。满足以上1项或1项以上者,同时结合患者病史及其他临床资料,综合判断为渗出液,否则为漏出液[1]。

1.3 统计学分析采用R 3.2.3软件进行统计学分析。对计量资料进行Shapiro-Wilk正态检验,服从正态分布,以x±s表示,2组间比较采用t检验(方差不齐者采用校正的t检验);不服从正态分布的资料,以M (P25~P75)表示,2组间比较采用非参数检验(Wilcox检验);相关性分析采用秩相关系数。计数资料2组间比较采用Pearson χ2检验。建立胸腔积液CT值用于鉴别胸腔积液性质的受试者操作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线,计算ROC曲线下面积(area under the curve,AUC),获得胸腔积液CT值最佳诊断界值及最佳诊断界值下的敏感度与特异度。P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 渗出液组与漏出液组患者一般资料的比较97例胸腔积液患者中,59例为渗出液,38例为漏出液。2组病因来源不同:渗出液组中肺癌20例,结核性胸膜炎20例,肺炎13例,脓胸5例,肺栓塞1例;漏出液组慢性心力衰竭35例,低蛋白血症1例,贫血1例,肺癌1例。2组患者性别比例无统计学差异(P > 0.05)。渗出液组患者年龄显著低于漏出液组(P < 0.05)。渗出液组胸水生化指标(胸水TP、胸水TP/血清TP比值、胸水LDH、胸水LDH/血清LDH比值)均显著高于漏出液组(P < 0.01)。见表 1。

| Item | Exudates (n = 59) | Transudates (n = 38) | P |

| Male/female | 38/21 | 30/8 | 0.19 |

| Age (year) | 63.98±16.98 | 73.92±8.70 | < 0.001 |

| PE TP (g/L) | 41.78±11.01 | 22.50±6.28 | < 0.001 |

| PE TP/S TP | 0.60±0.13 | 0.34±0.11 | < 0.001 |

| PE LDH (U/L) | 391(225-631) | 93(75-123) | < 0.001 |

| PE TP/S LDH | 1.42(1.01-3.06) | 0.42(0.35-0.51) | < 0.001 |

| PE,pleural effusion;S,serum;TP,total protein;LDH,lactate dehydrogenase. | |||

2.2 胸水平均CT值与胸水TP、胸水LDH的秩相关系数

97例胸腔积液患者胸水平均CT值与胸水TP (r = 0.67,P < 0.001)、胸水LDH (r = 0.63,P < 0.001)均呈正相关。胸水TP与胸水LDH亦呈正相关(r = 0.68,P < 0.001)。

2.3 渗出液组与漏出液组患者平均CT值的比较渗出液组平均CT值(中位数11.20 Hu,范围8.77~16.00 Hu)显著高于漏出液组(中位数5.12 Hu,范围0.29~6.53 Hu) (P < 0.01),其中渗出液组最小平均CT值为4.37 Hu,漏出液组最大平均CT值为9.90 Hu,2组平均CT值4.37~9.90 Hu范围内重叠。渗出液组ROI (中位数346.27 mm2,范围140.70~580.40 mm2)与漏出液组ROI (中位数442.42 mm2,范围203.63~727.37 mm2)比较,无统计学差异(P = 0.204)。

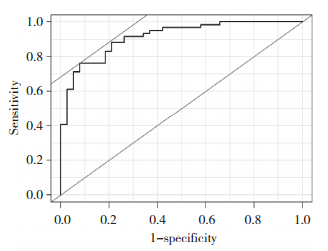

2.4 利用ROC曲线分析胸腔积液平均CT值鉴别胸腔积液性质的诊断价值ROC曲线分析结果显示,胸腔积液平均CT值鉴别胸腔积液性质的AUC为0.913,提示胸腔积液平均CT值对区分渗出液和漏出液具有较高的准确性。胸水平均CT值最佳界值为≥ 8.62时,敏感度为76.3%,特异度为92.1%。见图 2。

|

| 图 2 胸腔积液平均CT值鉴别胸腔积液性质的ROC曲线 Fig.2 ROC curve for pleural CT value in identifying the properties of pleural effusion |

3 讨论

胸腔积液是胸腔内液体的病理性积聚。除了有明确病因继发的胸腔积液,一般胸腔积液均需行胸腔穿刺术以明确积液性质。胸腔穿刺是一种侵入性操作,存在一定的并发症,主要并发症包括气胸、胸膜反应、胸壁损伤、复张性肺水肿。有研究[3-5]表明,不同性质的胸腔积液在CT上表现有所差异,其平均CT值亦有不同。

目前,胸腔积液渗出液、漏出液的鉴别诊断仍首先根据Light’s标准,但由于使用利尿剂,高达25%的心力衰竭相关性胸腔积液被误诊为渗出液[1]。因此,本研究在渗出液、漏出液分组中以Light’s标准为基础,同时结合了患者病史和其他临床资料,综合判断,尽量避免错误分组。

本研究中渗出液组患者平均年龄显著低于漏出液组,主要与本研究中2组病因来源构成比例有关。虽然肺癌、成人肺炎的发病率均随着年龄的增加而逐渐升高,但结核性胸膜炎主要发生于中青年患者[6-8]。慢性心力衰竭则主要见于老年患者,且随着年龄增长,发病率增加[9]。本研究渗出液组主要病因来源为结核性胸膜炎(20/59)、肺癌(20/59)、肺炎(13/59),而漏出液组主要病因来源为心力衰竭(35/38),故2组比较年龄有统计学差异。胸腔积液的性质主要由形成胸腔积液的病因决定,由胸腔积液TP、LDH及其与血清水平的比值判定,故年龄并非胸腔积液性质的影响因素。

通过Light’s标准可以发现,胸水TP/血清TP比值、胸水LDH、胸水LDH/血清LDH比值3项指标中只要有1项达标,即可诊断为渗出液。本研究结果显示,胸水平均CT值与胸水TP (r = 0.67,P < 0.01)、胸水LDH (r = 0.63,P < 0.01)均呈正相关,胸水TP与胸水LDH亦呈正相关(r = 0.68,P < 0.01)。提示采用胸水平均CT值表征胸水性质有潜在可行性。

NANDALUR等[5]发现,渗出液的平均CT值显著高于漏出液[(17.1±4.4) Hu和(12.5±6.3) Hu,P = 0.001],平均CT值对区分渗出液和漏出有中度准确性(AUC=0.775),但由于二者平均CT值范围存在明显重叠,临床不推荐使用CT值来判断胸腔积液性质。然而,ÇULLU等[3]得出结论,平均CT值可用于区分渗出液和漏出液(AUC=0.912),当渗出液的临界值为≥ 8.5 Hu时,敏感度和特异度分别为85%和86.7%。YALÇIN-ŞAFAK等[4]虽然也推荐使用平均CT值区分渗出液和漏出液,但其研究结果中平均CT值AUC (0.74±0.054)却与NANDALUR等[5]的研究结果相近。本研究发现,渗出液的平均CT值显著高于漏出液(中位数分别为11.2和5.12 Hu,P < 0.01),二者平均CT值在4.37~9.9 Hu范围内存在重叠。本研究中ROC曲线分析结果显示,胸腔积液平均CT值对区分渗出液和漏出液具有较高的准确性(AUC=0.913)。渗出液平均CT值临界值被定义为≥ 8.62 Hu时,敏感度为76.3%,特异度为92.1%。因此,胸腔积液平均CT值对区分渗出液、漏出液有一定的临床应用价值。临床工作中,可根据胸腔积液平均CT值对胸腔积液性质作出初步判断,同时结合临床病史、其他实验室检查特点进一步判断胸腔积液性质。如判断为明确病因继发的漏出液,可避免行胸腔穿刺进一步明确胸腔积液性质,减少不必要的侵入性操作,从而避免侵入性操作并发症的发生。但如为病因不明确的胸腔积液,或可能为渗出液,胸腔穿刺术仍是明确胸腔积液性质的必要操作。

本文尚有不足之处。首先,由于渗出液组中纳入过多慢性心力衰竭患者,造成2组患者年龄出现统计学差异。其次,由于样本量有限,未能对渗出液组进行病种间的亚组分析。

综上所述,多层螺旋CT的CT值对鉴别胸腔积液性质有一定临床应用价值,胸腔积液平均CT值≥ 8.62 Hu提示为渗出液的可能性较大。

| [1] |

KOPCINOVIC LM, CULEJ J. Pleural, peritoneal and pericardial effusions-a biochemical approach[J]. Biochemia medica, 2014, 24(1): 123-137. DOI:10.11613/BM.2014.014 |

| [2] |

骆佳, 钟桥维, 张秀红, 等. 能谱CT定性诊断胸腔积液性质研究[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2015, 29(5): 496-498. DOI:10.13507/j.issn.1674-3474.2015.05.030 |

| [3] |

ÇULLU N, KALEMCI S, KARAKAŞ Ö, et al. Efficacy of CT in diagnosis of transudates and exudates in patients with pleural effusion[J]. Diagn Interv Radiol, 2014, 20(2): 116-120. DOI:10.5152/dir.2013.13066 |

| [4] |

YALCIN-ŞAFAK K, UMARUSMAN-TANJU N, AYYILDIZ M, et al. Efficacy of computed tomography (CT) attenuation values and CT findings in the differentiation of pleural effusion[J]. Pol J Radiol, 2017, 82: 100-105. DOI:10.12659/PJR.898963 |

| [5] |

NANDALUR KR, HARDIE AH, BOLLAMPALLY SR, et al. Accuracy of computed tomography attenuation values in the characterization of pleural fluid:an ROC study[J]. Acad Radiol, 2005, 12(8): 987-991. DOI:10.1016/j.acra.2005.05.002 |

| [6] |

李媛秋, 刘剑君, 么鸿雁. 肺癌发病和死亡流行情况与人类发展指数的关系分析[J]. 中国肿瘤, 2019, 28(9): 646-650. DOI:10.11735/j.issn.1004-0242.2019.09.A002 |

| [7] |

王本学, 彭丽静, 林存智, 等. 结核性胸膜炎患者196例临床流行病学特点及随访分析[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2014(23): 4182-4185. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2014.23.005 |

| [8] |

中华医学会呼吸病学分会. 中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2016, 39(4): 253-279. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.04.005 |

| [9] |

周京敏, 崔晓通, 葛均波. 中国心力衰竭的流行病学概况[J]. 中华心血管病杂志, 2015, 43(12): 1018-1021. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2015.12.002 |

2020, Vol. 49

2020, Vol. 49