2. 潍坊医学院公共卫生学院, 山东 潍坊 261053

中医药具有“简、便、廉、验”的特征,强调辨证施治、整体观及“治未病”的思想,适应健康观念变化和医学模式转变[1]。千百年来,中医药在维护中华民族的健康上发挥了不可替代的作用。学术界对影响基层中医药服务发展的研究已较为丰富,崔月颖等[2]采用全国和浙江省的数据分析发现,社区中医药服务能力提升、服务量增长, 井珊珊等[3]发现,基层“国医堂”已经具备基本的中医药服务能力,但是仍然存在服务能力有地区差异、优秀中医药人才匮乏等问题。欧阳亚楠[4]基于多层前馈网络(back propagation,BP)神经网络对北京市社区中医药服务发展影响因素进行分析,认为中医师数、中医药适宜技术种类、中医药设备种类等均是主要影响因素。于浩[5]的研究指出,在基层中医馆建设中缺少中医药特色医疗信息系统的支撑,信息化总体应用水平相对较低。

综合现有文献来看,大多数研究针对直接影响基层中医药服务发展的因素展开,研究所得的影响因素存在差异性和共同性,鲜有研究针对因素之间的相互关系的分析。鉴于此,本研究借助社会网络分析方法对影响基层中医药发展的因素进行梳理,归纳出基层中医药服务发展的影响因素,明确各影响因素之间的网络关系,并通过相应的指标计算,确定各影响因素间的相对重要性,甄别关键影响因素,以期为基层中医药服务发展提供参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源本研究所用文献资料来源于中国知网、万方、维普、PubMed等数据库。对影响因素进行两阶段筛选。首先,以“基层医疗卫生机构”“乡镇卫生院”“社区卫生服务中心”“村卫生室”“社区卫生服务站” “中医药服务” “中医药” “ traditional Chinese medicine services”为主题词进行文献检索,结合小组讨论初步归纳出影响基层中医药服务发展的因素。之后,选取与基层中医药服务相关的16位专家学者进行咨询,专家均为目前正在从事中医药服务研究的学者、基层中医药服务管理者、卫生行政管理机构和医疗保障部门管理者、中医院专家等,通过2轮咨询,最终确定纳入研究的基层中医药服务发展影响因素。

1.2 研究方法 1.2.1 界值法根据专家对每个影响因素重要程度的打分,计算影响因素的满分率、算术均数、变异系数的界值,对基层医疗卫生机构中医药服务影响因素进行筛选。首先,分别计算每一个影响因素的满分率、算术均数和变异系数。然后,计算满分率、算术均数和变异系数的界值,满分率界值=满分率均数-标准差(得分高于该界值的影响因素入选),算数均数界值=算术均数的均数-标准差(得分高于该界值的影响因素入选),变异系数界值=变异系数的均数+标准差(低于该界值的影响因素入选)。若某个影响因素的3个数值均符合界值筛选要求,则保留该影响因素;若只有1个或2个数值符合界值筛选要求,则经小组讨论后再作取舍;若3个数值均不符合界值筛选要求,则删除该影响因素[6]。

1.2.2 社会网络分析法社会网络分析(social network analysis,SNA)是综合运用图论、数学计算模型,从结构性视角对行动者之间的关系以及行动者与所处网络间的关系进行研究,从而对存在的现象或结果作出解释[7]。

本研究将基于文献研究、小组讨论和专家咨询确定的影响因素定义为社会网络的点,将影响因素间的关系定义为社会网络中的线,构建影响因素可视化网络,利用网络密度分析各因素之间的紧密程度,网络密度高于0.25则可认为因素之间关联性较强[8]。

利用点出度、点入度、中间中心度、接近中心度分析各影响因素在网络中所处位置,探析关键影响因素。其中,点出度反映的是某影响因素影响其他因素的情况,点入度反映的是某影响因素被其他因素影响情况,点出度或点入度高于均数,表明该影响因素不仅对许多其他因素产生直接影响,而且受到许多其他因素的影响,在网络中处于核心位置[9]。中间中心度用以测量网络中某因素多大程度上位于其他因素的“中间”,中间中心度高于均数,说明该因素对其他因素的控制力大,越接近网络的中心。接近中心度是测量某一个因素距离整个网络中所有因素之间的距离,反映某因素不受其他因素控制的能力,其更容易独立影响其他因素,分为外接近中心度和内接近中心度,同时具备外接近中心度较大而内接近中心度较小2个特征的因素处于网络的核心地位[10]。

在关键影响因素判断方面,本研究以某影响因素的点入度和点出度均高、点入度和中间中心度均高,或点出度高同时外接近中心度大和内接近中心度小,说明该影响因素在关系网络中处于核心位置,且控制力大又能独立影响其他因素,则该影响因素即为关键影响因素。

2 结果 2.1 基层中医药服务发展影响因素识别为保证文献数量,本研究在识别影响因素时,主要参考了2种文献:第一种是基层医疗卫生机构中医药服务发展影响因素的文献,具有很强的针对性;第二种是涉及基层医疗卫生机构中医药服务发展的文献。通过文献查阅,截至2021年10月底,经搜集梳理,共计筛选出133篇相关文献,对筛选出的相关文献进行阅读分析,并对影响因素进行了归纳合并,以财政投入为例,文献中出现“财政支持力度”[11]、“资金投入”[12]或“政府经费投入”[13],归纳为财政投入,以此类推,初步识别出16个影响基层中医药服务发展的因素,分别为财政投入、政策法规支持、医疗保险报销、中医药服务定价、中医药人员、技术水平、服务项目、中医药管理、诊疗设备、中医培训、科室设置、宣传教育、中药质量、信息化建设、服务可及性和便利性、居民认知。

在此基础上,召开专题小组讨论会,对初步识别的影响因素进行讨论,并根据讨论建议对其进行修改和补充完善。经小组讨论,一致认为中医医联体建设、居民就医偏好、特色疗法均在一定程度上影响基层中医药服务发展,故也纳入研究。

将文献研究识别出的影响因素和小组讨论出的影响因素作为原始依据,通过专家学者咨询的方式,对影响因素的重要性打分,综合专家学者的建议以及界值筛选要求最终确定纳入研究的影响因素。有专家建议将诊疗设备改为中医药诊疗设备,将宣传教育改为中医药疗效宣传,或改为宣传教育及中医药文化传播。因中医药疗效宣传包含在中医药文化传播中,最终,将宣传教育改为中医药文化传播。将居民认知改为居民对中医药的认知,经认真商讨,予以采纳,改为居民中医药服务认知。因信息化建设不符合界值筛选范围,故删去信息化建设,同时有专家建议增加中医药诊疗质量管理或控制、中医药服务质量、中医药治疗疗效,考虑后面2项包含在中医药诊疗质量管理或控制中,因此增加中医药诊疗质量监管。

最终确定纳入研究的基层中医药服务发展影响因素共17个,分别编码为财政投入(F1)、政策法规保障(F2)、中医医联体建设(F3)、医疗保险(F4)、中医药服务价格(F5)、基层医疗卫生机构管理水平(F6)、中医药专业技术人员(F7)、中医药适宜技术(F8)、中医药诊疗设备(F9)、特色疗法(F10)、中医培训(F11)、中药质量(F12)、中医药文化传播(F13)、服务可及性(F14)、居民中医药服务认知(F15)、居民就医偏好(F16)、中医药诊疗质量监管(F17)。

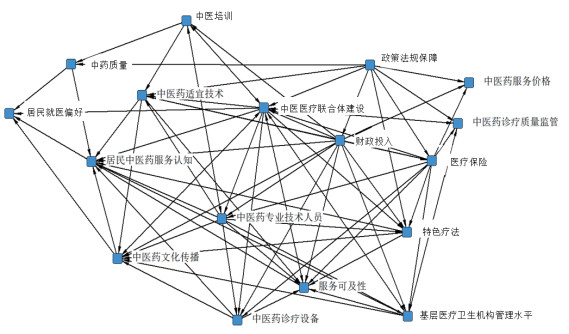

2.2 基层中医药服务发展影响因素的社会网络分析 2.2.1 构建可视化网络利用UCINET6中的Netdraw程序,对各影响因素进行可视化处理,如图 1所示。网络图中的节点代表影响因素,带有箭头的连线代表影响因素之间的关系,箭头指向一方为被影响因素,可以看出各影响因素间是具有关联的。而且,关系网络的密度为0.279,高于0.250,也证实了基层中医药发展各影响因素之间联系紧密。

|

图 1 基层中医药服务发展影响因素的可视化分析 |

计算各因素的点出度、点入度及均数,结果如表 1所示。从点出度来看,其均数为4.471,F1、F2、F3、F4、F6、F7、F15等因素的点出度高于均数。从点入度来看,高于均数4.471的影响因素有F3、F6、F8、F10、F13、F14、F15。

| 表 1 影响因素中心度分析 |

|

|

通过表 1中各点的中间中心度可知,高于均数7.118的影响因素有F3、F11、F13、F14。

2.2.4 接近中心度由表 1可知,F1、F2、F4这3个影响因素具有较高的外接近中心度和较低内接近中心度。

2.3 关键影响因素识别点出度选取出的因素为F1、F2、F3、F4、F6、F7、F15,点入度选取出的因素为F3、F6、F8、F10、F13、F14、F15,中间中心度选取出的因素为F3、F11、F13、F14,接近中心度选取出的因素为F1、F2、F4(外接近中心度大和内接近中心度小)。根据本研究关键影响因素判断标准,最终确定F1财政投入(点出度高同时外接近中心度大和内接近中心度小)、F2政策法规保障(点出度高同时外接近中心度大和内接近中心度小)、F3中医医联体建设(点入度和中间中心度均高)、F4医疗保险(点出度高同时外接近中心度大和内接近中心度小)、F6基层医疗卫生机构管理水平(点入度和点出度均高)、F13中医药文化传播(点入度和中间中心度均高)、F14服务可及性(点入度和中间中心度均高)、F15居民中医药服务认知(点入度和点出度均高)这8个因素是基层中医药服务发展的关键影响因素。

3 讨论 3.1 关键影响因素财政投入、政策法规保障、医疗保险分析财政投入、医疗保险、政策法规保障点出度较大同时外接近中心度大和内接近中心度小,原因可能在于财政投入和医疗保险是政府支持和引导基层中医药服务发展的重要途径,因此在这一过程中易对其他许多因素产生影响。有研究发现,财政投入的多少直接对基层中医药设备配置、中医药人员待遇改善、特色技术发展等方面产生影响[14]。而医疗保险是基层提供中医药服务的核心驱动力,但现有的医疗保险支付方式是以西医诊疗特点为基础建立的,中西医之间的差距决定了将现有的医疗保险支付方式直接运用到中医药服务上的不适用性[15],限制了中医药在基层推广发展,医疗保险报销比例则会影响居民对基层中医药服务选择和利用。政策法规保障则是中医药服务得以发展的重要基石,对中医药的生存和发展具有关键性的指导作用[16]。

3.2 关键影响因素中医医联体建设、基层医疗卫生机构管理水平分析中医医联体建设的中间中心度最大,说明中医医联体建设对网络中其他因素传导链条具有很强的控制力。原因可能是对中医医联体建设来说,中医医联体是将不同级别医疗机构的中医资源整合在一起[17],因而会有许多与医疗机构、政府部门相关的因素对中医医联体产生影响。同时,通过中医医联体建设实现医联体内部上下联动,共享医院管理、医疗技术等方面资源,这又会对各级医疗机构发展、卫生服务可及性和居民中医药服务认知等相关要素产生影响,两方面的作用使得中医医联体建设的点出度和点入度都比较高。对于基层医疗卫生机构管理水平来说,基层医疗卫生机构管理水平会影响机构的整体发展,而基层医疗卫生机构管理水平又会受到管理人员[18]、医院文化等影响,因此基层医疗卫生机构管理水平的点出度和点入度都比较高。

3.3 关键影响因素中医药文化传播、服务可及性、居民中医药服务认知分析对居民中医药服务认知来说,居民中医药服务认知受到多方面因素影响,其自身就诊经历、中医药知识了解程度[19]等都会对其产生影响。同时,居民中医药服务认知又会在一定程度上影响居民就医选择。而中医药文化传播、服务可及性的点入度较高且中间中心度也比较大,在整个网络中起到了沟通和桥梁作用,其共同原因是中医药文化传播和服务可及性不仅受到基层医疗卫生机构内部人员[20]、诊疗设备[21]等因素的影响,还受到政府政策的影响,2个利益相关者共同作用下,必然会使中医药文化传播、服务可及性受到多方面因素的影响。

4 建议关键影响因素对基层中医药服务发展的影响力和传导力较大,在基层中医药发展过程中应首先关注关键影响因素。

4.1 充分发挥政府部门主导作用坚持中西医并重的卫生工作方针,继续强化对基层中医药服务发展的政策扶持和引导,进一步完善和细化各项政策法规,提高法律法规和政策的可操作性。同时,优化基层中医药服务财政投入结构,适当提高政府对中医药服务专项经费投入[22],落实基层中医特色疗法、中医药文化科普宣传等方面的经费开支,对各专项投入给予有效政策保障,在充足的财政投入支持下,升级所需的硬件和软件,提高基层服务能力。此外,应以中医药发展规律为支撑,改变以西医诊疗特点为基础的医疗保险支付方式,将中医推崇的整体论、系统论等理念融入医疗保险支付之中,探索建立以体现中医药价值为核心的中医药医疗保险支付方式[23]。并提高基层中医药服务项目的医疗保险报销比例和报销范围[24],与上级医疗卫生机构的医疗保险报销拉开差距,以相对优惠的价格优势引导更多居民主动选择基层就医,提高居民利用中医药服务的意愿和支付能力。

4.2 协同推进中医医联体建设与基层医疗卫生机构管理水平的提升基层医疗卫生机构管理水平与中医医联体建设相互影响、相互促进。因此,可通过中医医联体建设带动基层医疗卫生机构管理水平提升,充分发挥中医医联体内部优质医疗资源下沉的优势[25],根据基层需要,由医联体内牵头单位派遣合适的管理人员、专家骨干到基层担任院级领导、科室主任或者管理部门负责人,协助管理基层医疗卫生机构日常运行,夯实基层医疗卫生机构管理薄弱环节,输送先进的管理理念,帮助基层完善管理制度和质量管理体系,创建积极的医院文化,同时开展中医专科共建、业务指导等协作,加强基层中医特色专科建设,提高基层管理和医疗业务水平[26]。

4.3 加强中医药文化传播,提高居民中医药服务认知中医药服务在当下疫情常态化防控期间受到居民的广泛认可,借助这一契机,由政府牵头,中医医联体、基层医疗卫生机构、中医专科医生、社会媒体等多方参与,共同建立和完善中医药科普体系,弘扬与传承中医药优秀文化。基层担当中医药服务能力宣传的主力军,提高本机构的名医专家、专业技术水平、先进诊疗设备、特色疗法等知名度,根据基层居民特点和需求有针对性地做好中医药文化传播工作[27],如定期开展中医免费讲座、义诊等中医药进基层科普宣传系列活动,由中医药名老专家与家庭医生共同为居民开展中医药健康咨询、提供中医药适宜技术指导等,让居民在家门口接受到真正名医专家的健康教育,提高服务可及性,让中医药服务逐渐渗透到更广大的基层群众中,逐步形成居民认识中医药服务、信任中医药服务、利用中医药服务的良好局面[28]。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

沈慧煌, 赵静, 傅云翔, 等. 县域医共体模式下乡镇卫生院中医药服务SWOT-PEST分析与对策研究[J]. 卫生软科学, 2021, 35(7): 65-70, 74. |

| [2] |

崔月颖, 张浩成, 任建萍, 等. 基于机构能力的社区中医药健康服务调查研究: 基于全国和浙江省的数据[J]. 中国初级卫生保健, 2019, 33(8): 41-43, 66. |

| [3] |

井珊珊, 石晶, 杨春涛. 山东省中心卫生院"国医堂"建设现状分析[J]. 卫生软科学, 2019, 33(9): 83-86. |

| [4] |

欧阳亚楠. 基于BP神经网络对北京市社区中医药服务发展影响因素研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2017.

|

| [5] |

于浩. 中医馆健康信息平台的设计与实现[D]. 长沙: 湖南大学, 2018.

|

| [6] |

马楠楠. 基于"三维质量结构"模式的社区产后家庭访视护理质量评价指标体系的构建与应用研究[D]. 银川: 宁夏医科大学, 2016.

|

| [7] |

GIULIANI E, BELL M. The micro-determinants of meso-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster[J]. Res Policy, 2005, 34(1): 47-68. DOI:10.1016/j.respol.2004.10.008 |

| [8] |

王小春, 赵红梅. 基于社会网络的社区应急能力影响因素研究[J]. 中国管理信息化, 2022, 25(2): 214-217. |

| [9] |

王文轲, 张燕, 赵源怡, 等. 基于社会网络的民航飞行不安全行为影响因素关系研究[J]. 科技导报, 2020, 38(12): 149-158. |

| [10] |

王忠驰, 唐礼勇, 王路遥. 基于SD法和Pajek社会网络分析的城市街道空间管理研究[J]. 科学技术创新, 2020(31): 133-135. |

| [11] |

周美兰, 郭双燕. 福建省基层中医药服务能力的现状调查与分析[J]. 福建医药杂志, 2017, 39(2): 136-138. |

| [12] |

闫玉慧. 提升基层中医药服务能力策略研究[J]. 中医药管理杂志, 2020, 28(24): 171-173. |

| [13] |

张晓奇, 田庆丰. 基层医疗机构提升中医药服务能力的研究[J]. 河南医学研究, 2018, 27(14): 2544-2546. |

| [14] |

陈曼莉, 余海洋, 张维斌, 等. 中西部地区基层中医药服务量调查及增量的对策分析[J]. 中国卫生经济, 2011, 30(9): 64-66. |

| [15] |

刘爽. 乡镇卫生院中医药服务能力研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.

|

| [16] |

刘秋风, 田侃, 沈夕坤, 等. 中医药政策实施效果评估[J]. 中医杂志, 2018, 59(10): 893-896. |

| [17] |

黄茜. Z市社区中医药服务管理研究[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

|

| [18] |

唐亚兰, 褚湜婧, 王栋, 等. 三级公立医院绩效考核背景下对医院行政管理人员职业化培训的思考[J]. 人口与健康, 2021(4): 41-43. |

| [19] |

夏春. 老年居民中医信任现状与比较分析[J]. 中医药管理杂志, 2022, 30(5): 60-61. |

| [20] |

陈潇. "一带一路"倡议下河北省中医药对外文化传播交流策略探析[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2023(4): 194-196. |

| [21] |

逄世丽, 段勇, 郭绪雷, 等. 新时代中医药文化国际传播路径探索: 以青岛市黄岛区中医医院"基地+ 策展" 模式为例[J]. 中医药管理杂志, 2023, 31(6): 5-9. |

| [22] |

胡月娥. 淄川区中医药医疗保健服务体系建设现状及对策[J]. 中国管理信息化, 2022, 25(6): 173-175. |

| [23] |

吴悦, 刘爽, 潘子晶, 等. 基于平衡理论的中医药服务体系运行优化研究综述[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(1): 5-8. |

| [24] |

徐铭遥, 刘宏伟, 李瑞锋. 政策工具视角下我国基层中医药发展政策文本分析[J]. 中国卫生政策研究, 2023, 16(3): 77-82. |

| [25] |

杨燕, 陈巧玲, 魏雨蒙, 等. 中医医联体运行优势与发展建议[J]. 卫生经济研究, 2020, 37(9): 20-23. |

| [26] |

吕剑楠, 王芳, 田淼淼, 等. 江苏省常州市区域医疗机构服务协同案例分析[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(4): 37-41. |

| [27] |

夏雨桐, 孙映雪, 朱青华, 等. 新冠疫情背景下武汉大学生对中医药认知态度研究[J]. 中国医学伦理学, 2021, 34(9): 1256-1260. |

| [28] |

易凌炜. 探索在医改中促进中医药服务能力提升的实践与思考: 以江西省新余市为例[J]. 人口与健康, 2019(8): 48-51. |

2023, Vol. 26

2023, Vol. 26