2. 石河子大学医学院, 新疆 石河子 832002

随着健康中国战略的深入实施,促进了优质医疗资源扩容和区域均衡布局,卫生人力资源是医疗资源的关键要素,更是推动全民健康、助力共同富裕的基本保障[1]。医学生作为卫生行业人才队伍建设的预备劳动者,既是当代卫生健康服务和疫情防控期间医疗卫生领域的生力军,又是卫生资源高质量发展中知识性、可塑性和创新性最强的内生增长动力[2]。然而,我国地域广阔,不同地区之间医学生的数量、结构及特征具有很大差异[3]。因此,在合理统筹医学院校发展规划和布局方案的政策中,只有精确掌握不同地区之间医学生分布情况,才能够与当地资源形成适度的匹配。现有诸多研究主要从医学生生源规模和质量的变化[4]、教育和教学模式改革[5]、临床实习制度[6]、就业形式及分布现状[7-8]等展开,且多数使用基尼系数、洛伦兹曲线与秩和比等方法对卫生人力资源进行分析[9-11],较少从国家整体层面针对医学生分布的空间差异和演变规律进行动态分析,存在一定的局限性。鉴于此,本研究运用集聚度对医学生分布的集聚水平进行科学测度,以探究其发展现状及规律;运用空间自相关模型分析其空间分布的关联性和集聚特征;利用核密度估计法进行动态演进分析,明晰内在演变规律,为促进医学院校资源区域内均衡布局、区域间协同发展提供科学参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源以高等医学院校在校生人数为研究对象,数据来自2011—2020年《中国教育统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国卫生统计年鉴》。根据《关于明确东中西部地区划分的意见》(财办预〔2005〕5号)并综合考虑经济发展水平、地理位置等因素,将我国地理区域划分为东、中、西部3个地区。

1.2 研究方法 1.2.1 集聚度借鉴袁素维等[12]学者的研究,运用卫生资源集聚度(health resource agglomeration degree,HRAD)进行医学生集聚水平的计算,计算公式为

| $ \mathrm{HRAD}_i=\frac{\left(\mathrm{HR}_i / \mathrm{HR}_n\right) \times 100 \%}{\left(A_i / A_n\right) \times 100 \%}=\frac{\mathrm{HR}_i / A_i}{\mathrm{HR}_n / A_n} $ | (1) |

式(1)中:HRi是i地区拥有医学生的数量,HRn是全国医学生总量;Ai是i地区的地理面积,An是全国地理面积总数。两者比值HARDi表示i地区医学生的集聚水平:当HARDi<1时,表明该地区医学生数量所占比例低于全国水平,即医学生集聚程度较低;当HARDi>1时,则表明该地区医学生人数所占比例较高,即医学生集聚程度较高[13]。

1.2.2 空间自相关检验运用空间自相关模型对医学生分布的空间关联性进行分析,使用全局莫兰指数和局部莫兰指数作为测度指标。

全局莫兰指数是从宏观层面考察全国医学生分布是否存在集聚特性,但并不能确定集聚的具体地区,取值范围为[-1,1]。数值在大于0的基础上越接近1正相关性越强,即具有相同属性的空间单元集聚(“高高”相邻或“低低”相邻);数值在小于0的基础上越接近-1负相关性越强,即具有相异属性的空间单元集聚(高值与低值相邻);越接近0表明空间单元越不相关。

局部莫兰指数从微观层面检验了局部空间单元医学生分布是否存在集聚现象。基于局部莫兰指数可得到莫兰散点图并绘制笛卡尔坐标系,形成4种类型的空间集聚特征:①“高高”集聚(HH)表示中心区域的医学生集聚水平与相邻区域的属性相同且均属于较高值;②“低低”集聚(LL)表示中心区域的医学生集聚水平与相邻区域的属性相同且均属于较低值;③“高低”集聚(HL)表示中心区域与相邻区域的医学生集聚水平属性相异,即中心区域属性值较高,而相邻区域属性值较低;④“低高”集聚(LH)表示中心区域与相邻区域的医学生集聚水平属性相异,即中心区域属性值较低,而相邻区域属性值较高。计算公式为

| $ I=\frac{\sum\limits_{i=1}^n \sum\limits_{j=1}^n W_{i j}\left(\mathrm{HRAD}_i-\overline{\mathrm{HRAD}}\right)\left(\mathrm{HRAD}_j-\overline{\mathrm{HRAD}}\right)}{S^2 \sum\limits_{i=1}^n \sum\limits_{j=1}^n W_{i j}} $ | (2) |

式(2)中:S2表示其样本方差,n代表的是地区总数,Wij表示区域i与邻近区域j的邻近关系。本研究仅考虑空间地理区位因素,因此基于邻接关系中的共边或共点邻接标准构建权重矩阵,构建标准为

| $ W_{i j}=\left\{\begin{array}{l} 1, \text { 省份 } i \text { 与 } j \text { 相邻 } \\ 0, \text { 省份 } i \text { 与 } j \text { 不相邻 } \end{array}\right. $ | (3) |

选择高斯核函数对我国医学生动态分布演进过程进行分析,计算公式为

| $ f(p)=\frac{1}{r h} \sum\limits_{i=1}^r\left(K\left(\frac{P_i-P}{h}\right)\right) $ | (4) |

式(4)中:f (p)为核密度估计值,P为医学生分布的集聚水平均值,Pi为医学生分布集聚水平的具体观测值,r为样本数量,K为核函数,h为带宽。

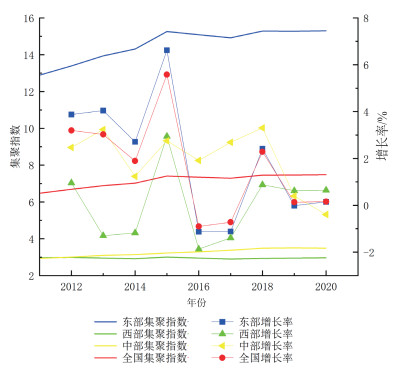

2 结果 2.1 我国医学生集聚水平与分布特征考察期内全国及各地区医学生集聚水平呈现以下特征:第一,在时序变化层面,全国医学生集聚水平由2011年的6.478增至2020年的7.478,年增长率与总体变动趋势趋于吻合。第二,在空间格局变化方面,东部地区医学生集聚水平为14.568,显著高于全国平均水平7.151;西部地区医学生集聚水平为2.952,始终低于全国平均水平。从年增长率来看,尽管中部地区年均增速高达1.96%,但截至2020年仍未超过东部地区,且东部地区凭借高起点和持续稳定的增长趋势,与中、西部地区的医学生集聚水平差距逐步拉大。见图 1。

|

图 1 我国各地区医学生集聚水平及其年增长率 |

区域层面的数据由于篇幅限制,仅列示2011年、2014年、2017年和2020年各省(自治区、直辖市)医学生集聚水平的测算结果。由表 1可知,我国医学生集聚水平呈逐年增高趋势。从演变过程来看:东部地区医学生集聚水平最高、中部地区其次、西部地区最低,且东部地区上升最为显著,由2011年的12.895上升至2020年的15.302,涨幅18.60%,医学生集聚水平基本维持在14.000左右;中部地区医学生集聚水平由2011年的2.931增至2020年的3.488,年增长率为1.90%;西部地区医学生集聚水平变化趋势式微,均值基本在2.900上下浮动。东、中、西部地区间差异变化特征和总体趋势趋于一致,主要表现为循环波动的上升趋势。其中,东部和中部地区间变化特征吻合,下降阶段主要在2016—2017年,之后至2020年均有所回升。从演变趋势上,26个省(自治区、直辖市)的医学生分布集聚水平基本同步上升,其中天津、上海、海南、北京等9个省(自治区、直辖市)的集聚水平超前提升,而宁夏、重庆、广西、广东、湖北和新疆6个省(自治区、直辖市)的集聚水平呈现微降趋势。

| 表 1 2011—2020年我国各省(自治区、直辖市)医学生集聚水平 |

|

|

总体上,2011—2020年基于经济距离矩阵和地理相邻矩阵的空间集聚效应均呈现显著为正,说明全国医学生分布存在集聚特性。从时间上看,基于地理相邻矩阵计算的全局莫兰指数除2013年、2015年呈明显下降趋势,其余年份都呈稳步上升趋势,空间集聚效应呈现波动性。基于经济距离矩阵计算的全局莫兰指数在2016年呈下降趋势,其余年份均呈上升趋势,空间集聚效应随时间推移而增强。总体来看,医学生分布的集聚水平具有较强的空间自相关性,且正相关性逐步增强。见表 2。

| 表 2 2011—2020年医学生分布集聚水平的全局莫兰指数 |

|

|

通过局部莫兰指数可知,观察期内共有18个省(自治区、直辖市)在第Ⅰ或第Ⅱ象限,这表明我国医学生分布存在显著的“高高”集聚(HH)和“低高”集聚(LH)的局域集聚特征。“高高”集聚(HH)多处于东部经济较发达的直辖市、省会城市,空间溢出效应较明显;“低低”集聚(LL)包含9个省(自治区),多位于中、西部地区;“高低”集聚(HL)主要是海南、天津、重庆和贵州4个省(直辖市),其集聚水平较高,但周围省份较低;“低高”集聚(LH)包括吉林、河北、河北等省(自治区),其集聚水平低,但周围地区集聚水平较高。

2011年和2020年各省(自治区、直辖市)在空间分布格局上较为稳定,均未出现时空跃迁的变化,说明我国医学生集聚的时空跃迁演进并不活跃,在时间序列上呈现阶层固化状态。此外,结合集聚类型可知,我国医学生分布具有稳定的区域空间聚集特征。见表 3。

| 表 3 2011—2020年基于地理相邻矩阵各省(自治区、直辖市)集聚指数局部空间自相关 |

|

|

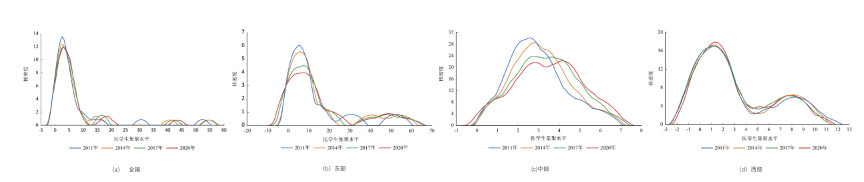

从2011—2020年全国医学生集聚水平的分布动态演进趋势可以看出大致呈现如下特征:①从分布位置来看,观测期内全国层面医学生集聚水平的核密度曲线呈逐步右移变化趋势,说明全国层面医学生集聚水平在不断提升,这与全国医学生集聚特征的部分结论一致。②从分布形态来看,曲线主峰高度逐步下降、曲线宽度稍微增大,表明全国范围内医学生集聚水平的绝对差异有扩大趋势。③从极化趋势来看,医学生集聚分布曲线主要经历了“三峰—四峰—五峰”演变的趋势,呈现明显的多极分化特征。2011年和2020年核密度曲线均为由单一主峰和3~4个侧峰构成,波峰数量明显增加,同时核密度曲线中心点进一步右移,表明医学生集聚水平多极化趋势凸显。见图 2。

|

图 2 2011—2020年全国及各区域层面医学生集聚水平的核密度估计 |

从东部地区层面看,核密度曲线呈现先上升再向左平移的趋势,但是总体呈现顶峰逐渐突出且多峰的“左偏分布”,说明目前东部地区医学生的集聚水平持续提升,但随时间的推移区域内绝对差异逐渐扩大,两极分化现象仍明显。具体来看:与2011年相比,2014年核密度曲线中心向左移动,峰值减小,宽度增大,表明地区内部差异在逐步缩小;2017年和2020年曲线峰部宽度变小,峰值变大,仍为双峰并存,表示区域差异又开始增大。从中部地区层面看,核密度曲线明显右移,表示中部地区医学生集聚水平有所增长,同时波峰逐渐降低,说明地区内部差异逐步缩小。从西部地区层面看,观察期内核密度曲线变化程度不大,顶峰上移趋势明显,持续表现为明显的“左偏分布,右部拖尾”,说明西部地区内部绝对差异有所扩大,持续呈现明显的两极化现象,梯度效应逐渐强化。见图 2。

3 讨论 3.1 医学生集聚水平呈逐年递增趋势,形成“东中高,西部低”的非均衡特征研究结果显示,观察期内我国医学生分布的集聚水平由2011年的6.478上升至2020年的7.478,涨幅15.43%,集聚水平大于1的省(自治区、直辖市)有26个。另外,我国医学生的集聚水平存在明显的区域差异,具体表现为东部 > 中部 > 西部。分析其原因:一方面,2000—2018年我国医学类本科生招生数量呈稳步上升趋势,年均增长率为8.04%,每万人口医学类本科生招生数量的年均增长率也保持在8.76%[14-15],医学专业学位硕士研究生在学人数涨幅78.21%[16],说明在国家各类政策和资源的持续支持下,医学生数量和规模都在稳步提升,因此,医学生总体数量呈逐年递增趋势。另一方面,有文献[17]指出,我国自引入西式医学教育以来,大部分医学院校的建立都是以自由发展为主且在交通便利、经济发达的城市,因此,初始状态下医学高等教育布局、资源禀赋就存在非均衡性。截至2020年共有424所高校招收医学本科专业学生,与2011年相比增设医学本科专业的高校仅36所,数量涨幅甚微。由此看来,我国医学院校资源分布不均匀且长久以来布局未发生明显变化,继而形成了医学生空间分布的不均衡现象。

3.2 医学生分布存在空间正相关性,呈现稳定的“高高集聚”“低低集聚”分布特征研究结果显示,我国医学生分布具有显著的空间相关性和空间集群特征。全局莫兰指数显示,医学生分布呈现明显正相关性且存在集聚特征,局部莫兰指数显示东部地区大部分处于“高高”集聚和“高低”集聚类型,西部地区大部分则处于“低低”集聚类型。具体来看,“高高”集聚主要集中在北京、上海和宁夏,而黑龙江、湖南、新疆、西藏、青海、甘肃等9个省(自治区)一直处于“低低”集聚,且在观测期内表现出稳定的空间集聚属性。根据人力资源的相关理论,医学生分布主要受到医疗卫生事业需求和供给两方面的影响[18]。其一,以北京、上海为代表的“高高”集聚地区,每千万人口医学院校平均数分别为5.6和5.4,明显高于全国平均值3.0[15],且以上地区均为行政中心或者高收入的中、东部经济发达地区,具有全国高水平的心血管、呼吸和肿瘤等医学中心,也是优质医疗卫生资源的聚集地,形成卫生人力资源需求的“高地”[19]。其二,以新疆、西藏、四川、湖南等为代表的“低低”集聚地区,其中大部分属于西部地区,经济发展水平存在差距,医学院校数量仅占全国的23.3%,硕士、博士学位授权点占全国的23.3%[20],医学生人力资源供给能力不足,四川、湖南的每千万人口医学院校平均数分别为1.7和2.5,远低于全国平均水平,且受周边湖北、广东的“虹吸”效应影响,进一步加剧该地区医学生的匮乏,形成人力资源“洼地”。

3.3 医学生分布随时序变化绝对差异扩大,表现出两极或多极分化特征核密度估计结果显示,2011—2020年全国及各区域医学生分布的绝对差异均表现为明显扩大,呈现出多极分化特征。这一变化可能与地区经济发展水平密切相关,地区经济发展的不平衡导致了卫生资源配置的不均衡[21],继而造成卫生人力资源供需不匹配。随着地区经济发展,人均国民生产总值、城乡一体化水平的逐步提高,区域间、区域内医学高等教育的数量与质量、结构与规模、投入与产出、贡献与服务,以及教育投入、条件保证与政策支持体系等进一步拉开差距[19],医学生分布的绝对差异也明显扩大。此外,经济发达地区的医学高等教育发展起步早、起点高,在教育基础设施、临床实践基地、教育财政经费投入等方面也一直保持较高的水平。而经济发展处于相对劣势的地区,医学高等教育发展起步较晚、起点较低,在区域卫生资源需求的刺激下医学高等教育的数量和规模得到了扩张,但地方政府对医学高等教育的投入明显不足,虽然随着中西部高等教育振兴计划的逐步实施,带动了医学高等教育整体水平的提升,加快了医学教育发展一体化,强化了区域特色发展、优势共用和资源共享,但仍难以满足医学教育规模扩展速度和质量提升的需求。同时,这也表明随着时序的变化各区域间经济、社会发展差距拉大,医学生分布表现出多极分化的特征。

4 建议 4.1 发挥东部地区医学生集聚水平的溢出效应,带动区域均衡发展通过对东部地区医学生在时序、空间的分布变化趋势进行分析,建议发挥医学生集聚增长极的溢出效应。根据增长极理论,通过极点的构建对资源进行整合、并借助增长极形成过程中的极化效应和形成后的扩散效应带动区域医学生人力资源整体发展,是缩小区域间非均衡发展的有效途径[22]。目前,我国东部地区“京津”已初步形成聚集高地,并与周边地区构建协同发展格局且扩大正向溢出效应。根据区域内医疗卫生行业、产业的人才需求进行精准识别和科学预测,动态调整分层级、分学科的差异化医学生培养规模,建立面向区域发展的医学高等教育体系。通过东部地区的高集聚水平增强空间溢出效应,带动区域内医学生集聚水平的整体提升,基于区域一体化战略布局医学生储备,为区域卫生人力资源配置积蓄内生动力。

4.2 鼓励中部地区调整医学生招生结构和数量,构建区域时空新格局中部地区暂未形成医学生集聚高地,但辽宁、山西、安徽、江西、湖北已初现集聚潜力,可以作为区域内的极点给予充分的政策支持。虽然中部地区医学生集聚水平明显低于全国平均水平,但是该区域医学本科院校数量占全国总数的30.0%,硕士、博士学位授权点占全国总数的26.7%,拥有良好的优质资源作为医学教育培养的供给体系[20]。因此,建议中部地区医学本科生招生数量和结构应与行政区域医疗卫生承载能力相匹配,硕士、博士研究生规模与区域国民生产总值相衔接,应稳步增加本科生招生规模,适度增加硕士、博士研究生招生数量。由此构建医学生分布空间新格局,促进一批省部级高校优质医学资源总体扩容和定向倾斜,实现纵向质量提升、横向数量扩充和总量可持续增加。发挥区域内长江中游城市群、中原城市群和长江三角洲城市群发展的辐射引领作用,统筹推进医疗、教育各领域政策的配套衔接。

4.3 持续加大西部地区医学院校的政策扶持,保持整体存量,提升局部增量目前,从整体水平看西部地区医学生集聚水平不高,距离理想状态仍有一定差距。西部地区医学院校数量不多,培养高层次人才的硕士、博士学位授权点也远远少于中、东部地区。近10年通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》 《中西部高等教育振兴计划(2012—2020年)》和加大中央财政转移支付力度等政策扶持,我国西部欠发达地区高等教育规模和质量得到了有效发展,这说明政策倾斜的有效性[23]。基于此,应在优质医学教育资源配置上给予持续倾斜,继续发挥财政政策的杠杆作用,适度增加西部地区和少数民族地区医学院校中央财政转移经费的投入。凭借组团式帮扶、对口支援和跨区域高校联盟合作等优势,加快推动中西部高等教育振兴计划,形成点线面结合、东中西呼应的发展格局,促进西部地区医学高等教育的高质量发展[24]。应深入实施西部少数民族地区和偏远地区卫生人力资源的定向培养计划,既要从源头上改善西部地区医疗卫生队伍建设质量,也可通过定向招生、定向培养、定期服务等方式提升西部地区医学生的集聚水平。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

王锐, 那丽, 马月丹, 等. 卫生健康高质量发展的内涵与路径选择[J]. 卫生经济研究, 2022, 39(7): 1-4. |

| [2] |

杨兰, 李洪波. 高校学生人力资源开发模式探讨[J]. 当代青年研究, 2009(8): 71-74. |

| [3] |

厉岩, 文历阳. 我国高等医学教育结构的研究[J]. 中国高等医学教育, 2012, 26(1): 1-4, 20. |

| [4] |

康乐, 吴红斌, 王维民, 等. 医学院校合并对其本科生源质量的影响[J]. 中国高教研究, 2021, 37(2): 44-49. |

| [5] |

尚淑贤, 颜艳. 中外医学期刊继续医学教育模式调查分析[J]. 中国科技期刊研究, 2021, 32(9): 1193-1200. |

| [6] |

王燕妮, 张斌贤. 临床实习制度的引入与美国医学教育的革命[J]. 现代大学教育, 2022, 38(5): 75-82, 113. |

| [7] |

夏洁, 吴红斌. 谁进入医疗卫生单位?: 基于2007-2017年全国高校毕业生调查的分析[J]. 复旦教育论坛, 2020, 18(5): 106-112. |

| [8] |

陈赞, 孔明. 医学生就业影响因素的logistic回归分析[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 36(6): 146-148. |

| [9] |

朱斌, 毛瑛, 何荣鑫, 等. 中国卫生人力资源配置公平性测量方法及应用综述[J]. 中国卫生事业管理, 2022, 39(1): 10-16. |

| [10] |

黄上玉慧, 彭蓉, 冯俊, 等. "十三五"以来广西妇幼保健机构卫生人力资源配置状况及其公平性研究[J]. 医学与社会, 2021, 34(9): 33-38. |

| [11] |

徐培兰, 王嘉穗, 木日扎提·买买提, 等. 基于秩和比法的南疆四地州乡镇卫生院卫生人力资源配置现状研究[J]. 中国卫生统计, 2020, 37(4): 617-619. |

| [12] |

袁素维, 危凤卿, 刘雯薇, 等. 利用集聚度评价卫生资源配置公平性的方法学探讨[J]. 中国医院管理, 2015, 35(2): 3-5. |

| [13] |

樊秀峰, 康晓琴. 陕西省制造业产业集聚度测算及其影响因素实证分析[J]. 经济地理, 2013, 33(9): 115-119, 160. |

| [14] |

于晨, 侯建林, 王丹, 等. 我国本科医学院校布局及其区域差异性研究[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(7): 74-79. |

| [15] |

廖鹏, 侯建林, 廖凯举, 等. 我国开设本科临床医学专业的院校数量与分布情况探析[J]. 中华医学教育杂志, 2020, 40(7): 5-9. |

| [16] |

唐广军, 王晴. 数说2012-2021年学位与研究生教育发展: 基于供给、规模与结构的视角[J]. 研究生教育研究, 2022(5): 10-19. |

| [17] |

夏媛媛. 民国时期医学校分布的调控与失败[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2012, 12(4): 300-303. |

| [18] |

刘恒旸, 鞠永和, 王静成. 我国卫生人力资源配置影响因素研究现状[J]. 江苏卫生事业管理, 2016, 27(2): 25-27. |

| [19] |

张小东, 韩昊英, 陈宇, 等. 我国医院空间布局特点及其影响因素分析[J]. 浙江大学学报(理学版), 2021, 48(1): 84-92, 99. |

| [20] |

侯延斌, 陈地龙, 黄爱龙, 等. 我国不同地区的医学学位授权点布局分析与对策建议[J]. 学位与研究生教育, 2018(12): 63-66. |

| [21] |

董恩宏, 严越, 解亚丽, 等. 我国卫生资源配置区域差异化程度及空间分布趋势研究(2009-2020年)[J]. 中国卫生政策研究, 2022, 15(6): 73-79. |

| [22] |

郭建如, 王维民. 新发展阶段我国高等医学教育改革探析[J]. 国家教育行政学院学报, 2022(7): 19-26, 47. |

| [23] |

李铭, 易晓峰, 刘宏波, 等. 作为增长级的省会城市经济、人口和用地的集聚机制分析及对策建议[J]. 城市发展研究, 2021, 28(8): 70-76. |

| [24] |

耿孟茹, 田浩然. 高等教育与产业结构耦合协调及其经济效应: 基于省级面板数据和空间杜宾模型的实证分析[J]. 重庆高教研究, 2023, 11(3): 64-78. |

2023, Vol. 26

2023, Vol. 26