2. 深圳大学大湾区国际创新学院, 广东 深圳 518060;

3. 深圳市宁远科技股份有限公司, 广东 深圳 518052;

4. 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心, 广东 深圳 518028

“互联网+医疗健康”战略的发布推动了我国数字医疗服务新模式的发展,在线医疗平台是患者向医生咨询健康服务的重要渠道。而信息不对称是医患间的常见问题,患者缺乏对医疗专业知识和医生服务水平的了解,处于信息劣势一方,无法准确判断医生能力进而作出择医决策[1]。目前,市场上部分在线医疗平台的医生评价模块和排行榜单可供患者参考择医,但评级过程主要基于科研学术和患者打分,存在评价指标单一、评价信息利用不全面、分类评价不足等问题[2]。2018年7月,国务院印发了《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》(以下简称“ 《意见》”)[3],提出人才评价指标要突出品德、能力、业绩导向,克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向,《意见》的发布为医生能力评价指明了方向。医生能力综合评估基于现存问题,涉及声誉、专业能力、服务质量、患者评价等多维度因素,能够增加平台医生的信息透明度,帮助平台解决医患信息不对称问题,是高效管理优质医生资源的关键[4-5]。目前,关于医生能力综合评价尚无系统化的标准,现基于服务质量模型、知识贡献理论和结构-过程-结果三维质量评价模型构建面向在线医疗平台的医生能力综合评价体系,以期助力平台打造具有公信力的医生榜单,促进患者精准评估医生能力水平。

1 资料与方法 1.1 文献分析法梳理国内外关于在线医疗平台医生评价、医生评级、医生医疗服务质量等方面的研究现状,分析和总结各类文献和综述涉及的相关理论和评价维度。针对目前在线医疗平台已建立的医生评价体系指标,结合我国在线医疗平台的发展现状和医疗人才评价机制,总结实践研究的基础,反思实践研究的问题,为构建面向在线医疗平台的医生能力综合评价指标体系初步框架提供理论依据和借鉴参考。

1.2 专家咨询法设计咨询问卷,收集专家对指标重要性的评分结果和修改意见,以此作为筛选评价指标的基础。将筛选的指标纳入评价体系,设计层次分析评价表并发放给专家,收集其对指标相对重要性的比较结果,以此作为确定指标权重的依据。

1.2.1 专家遴选邀请具有计算机、工科、医学护理、产品设计、营销管理等学科背景的44名具有丰富在线医疗平台工作经验的专家参与咨询,专家平均工作年限为10年,超过60.0%的专家对平台熟悉程度较高,所有专家对本研究所涉及的内容都有一定了解且自愿参与研究。

1.2.2 咨询问卷设计基于初始评价指标框架设计“面向在线医疗平台的医生能力综合评价体系专家咨询问卷”,内容包括:①专家邀请函,说明研究目的和内容并邀请专家填写;②专家基本情况调查表;③指标重要性评分表,用于收集专家对指标重要性的评分结果及对指标的修改意见;④熟悉程度、判断依据评分表,用于收集专家填写的熟悉程度和判断依据分值。

1.2.3 专家咨询在前期文献分析的基础上选取3个一级指标、7个二级指标及30个三级指标作为候选指标,2022年4月1—11日采用网络问卷形式向专家进行咨询。专家根据Likert 5级量表对指标重要性进行评分并提出修改意见,“非常不重要”“比较不重要”“一般重要”“比较重要”“非常重要”分别为1.0、2.0、3.0、4.0、5.0分。在此基础上,根据评分结果和专家咨询意见对评价指标进行筛选和分析,形成医生能力综合评价指标体系。

1.2.4 筛选指标的标准指标筛选主要依据指标重要性评分的统计学结果以及专家提出的意见或建议。用净推荐值(net promoter score,NPS)度量专家对指标的推荐倾向,4、5分为推荐指标,3分为中立指标,1、2分为贬损指标。将重要性评分均数<3分且变异系数≥0.35的指标剔除,依据专家意见酌情对其余指标进行修改或补充。

1.3 层次分析法层次分析法是定性与定量结合的复杂问题决策分析方法[6]。采用层次分析法计算评价指标的权重,通过构建判断矩阵进行一致性检验,确定各级指标的相对权重和组合权重。

1.4 统计学分析运用SPSS 23.0软件进行统计学分析。用专家积极程度、专家权威程度、专家意见协调程度反映专家的可靠性及对研究的重视程度,根据每项指标重要性评分的极大值、极小值、算术均数、变异系数结合专家意见筛选评价指标。

专家积极程度:以专家咨询问卷的回收率表示。回收率=有效回收咨询问卷数量/发放的咨询问卷数量×100%,回收率越高表明专家对研究的重视程度越高,一般有效问卷回收率应在70%以上[7]。

专家权威程度(Cr):由专家对该领域的熟悉程度(Cs)和专家作出判断的依据(Ca)决定,Cr=(Cs+Ca)/2。当Cr≥0.7时,选取的专家权威程度较高[7]。专家对该领域的熟悉程度按“非常熟悉”“比较熟悉”“一般熟悉”“不太熟悉”“完全不熟悉”分别计1.0、0.8、0.6、0.4、0.2分,专家的判断依据分别是理论分析、实践经验、同行了解和专家直觉,每方面的影响程度分为大、中、小3个等级,具体量化分值见表 1。

| 表 1 专家判断依据量化评分 |

|

|

专家意见协调程度:指专家对评价指标意见的一致程度,一般用Kendall协调系数表示。协调系数取值范围为0~1,数值越大表示专家意见一致性越高[7]。对协调系数进行显著性检验,检验水准α = 0.05。

2 结果 2.1 初始指标体系构建通过文献筛选和分析共纳入20篇文献[8-27]作为指标选取的依据。在纳入的文献中,医生基础条件、医生知识贡献和医生服务表现3个维度出现频率较高,因此,本研究结合相关理论将上述3个维度作为一级指标,构建包含7个二级指标和30个三级指标的在线医疗平台医生能力综合评价体系初步框架,见表 2。

| 表 2 面向在线医疗平台的医生能力综合评价初始指标体系 |

|

|

SERVQUAL模型是20世纪80年代由美国的Parasuraman等[28]提出的一种服务质量评价方法。该模型将服务质量划分为有形性、可靠性、保证性、响应性和移情性5个层面。可靠性反映医务人员的可靠和权威程度,保证性反映医务人员被患者信任的能力,这2个维度均反映医生个人的基础情况,因此,将医生基础条件作为一级指标之一,并下设医生权威和医生声誉2个二级指标。有形性是指医务人员所处环境的硬件设备条件,本研究是在线上医疗服务场景下对医生进行评价的,故不考虑将该指标纳入评价体系。响应性是指医务人员能提供及时的服务,移情性是指医务人员能了解患者需求并为患者提供个性化服务,这2个层面体现了医务人员在服务过程中的服务效率和共情能力,因此,将这2个层面划分到医生服务表现维度。

医生权威相关指标指能够使患者信服的医生个人信息。有11篇相关文献提及医生职称,提及率最高;有6篇文献提及医生的学历水平;有9篇文献提及医生所在的医院级别;有6篇文献提及医生资历;有3篇文献提及学科影响力。因此,医生权威的细分指标包括医生职称、学历级别、医院级别、医生资历、学科影响力。医生声誉相关指标反映医生被患者信赖的情况。分别有3篇文献提及预约量、挂号量和患者咨询量,有2篇文献提及医生主页的粉丝数量,1篇文献提及同行专家投票数。因此,将医生声誉细分为粉丝数、预约量、挂号量、患者咨询量、同行投票数这5个指标。

2.1.2 医生知识贡献在线医疗平台为患者提供了一个交流健康信息的平台,医生是医学健康知识的主要贡献者,分享知识的意愿及质量会影响患者的感知服务质量和满意度[9]。本研究将医生知识贡献作为一级指标之一,以文献计量知识评估中的文献数量与文献质量来衡量知识量和知识价值[29],下设知识贡献数量和知识贡献质量2个二级指标。

在线医疗平台的医生知识贡献是指医生向患者分享健康知识、提供专业化的在线健康服务、满足患者各类健康需求的行为,参与度较高的医生有较强的知识贡献意愿[30]。线上医疗社区中的知识贡献是指医生浏览和解答患者提出的问题并与患者进行交流,以及发布医疗健康知识科普文章等行为[31]。因此,本研究认为医生分享知识的意愿可借由科普文章数量、回答患者咨询的数量以及活跃度体现,分享知识的质量可借由科普文章质量和回复患者咨询的信息质量体现。知识贡献数量的细分指标包括医生科普文章发布量、科普文章阅读量、科普文章点赞量、医生回复咨询量和在线活跃程度。有5篇文献提及医生的科普文章发布量,提及率最高。知识贡献质量可以细分为信息告知详细性、信息解释清晰性、科普内容丰富性和信息内容有用性。有5篇文献提及信息告知详细性,提及率最高。

2.1.3 医生服务表现结构-过程-结果三维质量评价模型是20世纪60年代由Donabedian提出的一种服务质量评价模式[32]。本研究借鉴结构、过程、结果3个维度对医生服务表现进行评价。医生在线服务过程可以分为前、中、后3个阶段[33],服务前阶段是指提供医疗服务涉及的基础条件,服务中阶段是对医生与患者交互过程的评价,服务后阶段是对医生提供服务产生的最终效果的评价。在线医疗平台中医生服务的对象是患者,患者通常希望在就诊过程中接受良好的医疗服务。因此,将服务前、中、后阶段对应服务结构质量、服务过程质量和服务结果质量,作为医生服务表现维度的二级指标。将相关文献指标进行归纳,服务结构质量可以细分为服务人次、开通服务数量、服务价格、诊疗流程,服务过程质量可以细分为服务态度、服务效率、服务共情、定期回访,服务结果质量可以细分为治疗效果、患者心意、患者评价。其中,提及率较高的是服务结构质量下的开通服务数量、服务过程质量下的服务态度和服务效率、服务结果质量下的患者评价。

2.2 专家咨询结果 2.2.1 专家基本情况邀请的44名专家均来自在线医疗服务行业,具有丰富的在线医疗平台工作经验,涉及学科领域包括计算机11人(占25.0%)、工科11人(占25.0%)、医学护理10人(占22.7%)、产品设计8人(占18.2%)、营销管理4人(占9.1%);有大学本科及以上学历的专家占79.5%;有5年及以上工作经历的专家超过50.0%;对平台比较熟悉的专家有22人、非常熟悉的有7人。见表 3。

| 表 3 专家基本情况(n = 44) |

|

|

共发放44份问卷,回收有效问卷43份,专家积极系数为97.7%。专家在评定指标重要性的同时就评价体系提供了较多有价值的建议,表明专家对该研究课题高度重视。

2.2.3 专家权威程度专家对该领域的熟悉程度为0.75,专家作出判断的依据为0.85,专家意见权威系数为0.88>0.7,说明专家权威性较高,可以参照专家意见对评价指标进行合理修改。

2.2.4 专家意见协调程度一级指标的Kendall协调系数为0.139,二级指标的Kendall协调系数为0.148,三级指标的Kendall协调系数为0.298,P值均<0.05,差异具有统计学意义,表明专家意见协调程度较高,见表 4。

| 表 4 专家意见协调程度 |

|

|

根据指标重要性评分均数和变异系数,结合专家意见进行指标筛选修改,评分结果见表 5。一级指标的评分均数为4.23~4.60,评分均数和变异系数都在可接受的范围内,没有专家对设立的一级指标进行修正。二级指标的评分均数为3.84~4.51,变异系数在可接受范围内,没有专家对二级指标提出修改意见。三级指标中,患者心意评分均数低于3分且变异系数高于0.35,故将其剔除。

| 表 5 专家对指标重要性的评分 |

|

|

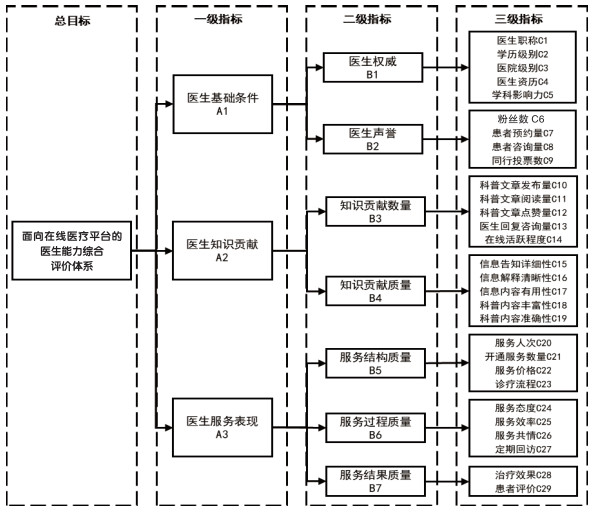

专家认为科普内容准确性可反映医生发布科普内容的质量和可靠程度,故在知识贡献质量维度下新增该指标。考虑到预约量和挂号量均能代表医生主页上预约就诊的患者数量,故将两者合并为患者预约量。最终确定的医生能力综合评价体系包含3个一级指标、7个二级指标、29个三级指标(图 1),评价指标释义见表 6。

|

图 1 面向在线医疗平台的医生能力综合评价体系 |

| 表 6 面向在线医疗平台的医生能力综合评价指标释义 |

|

|

一级指标医生基础条件(A1)、医生知识贡献(A2)、医生服务表现(A3)的权重分别为0.420、0.219、0.361,判断矩阵最大特征根为3.014,一致性比例CR=0.014<0.1,通过一致性检验,见表 7。

| 表 7 一级指标的层次单排序及一致性检验结果 |

|

|

二级指标的判断矩阵最大特征根为2.000~3.001,一致性比例CR值均<0.1,通过一致性检验,见表 8、表 9、表 10。

| 表 8 二级指标B1、B2的层次单排序及一致性检验结果 |

|

|

| 表 9 二级指标B3、B4层次单排序及一致性检验结果 |

|

|

| 表 10 二级指标B5、B6、B7的层次单排序及一致性检验结果 |

|

|

三级指标的判断矩阵最大特征根为2.000~5.055,一致性比例CR值均<0.1,通过一致性检验。受篇幅限制,三级指标的权重计算和一致性检验结果不再赘述。

根据指标的单排序权重计算组合权重。一级指标按组合权重由大至小排序依次为医生基础条件(0.420)、医生服务表现(0.361)、医生知识贡献(0.219);二级指标按组合权重由大至小排序依次为医生权威(0.268)、服务结果质量(0.157)、医生声誉(0.152)、服务过程质量(0.148)、知识贡献数量(0.112)、知识贡献质量(0.107)、服务结构质量(0.056);三级指标中,组合权重最大的是治疗效果(0.110),最小的是服务价格(0.008)。见表 11。

| 表 11 面向在线医疗平台的医生能力综合评价指标体系权重 |

|

|

本研究采用的专家咨询法广泛用于评价指标体系的构建。邀请的44名专家具有丰富在线医疗平台工作经验,平均工作年限为10年,涉及领域包括计算机、工科、医学护理等,超过60.0%的专家对平台熟悉程度较高。因此,专家遴选具有一定的科学性,专家具有一定的代表性。专家积极系数为97.7%,说明专家参与的积极性很高。专家意见权威系数为0.88,说明专家的权威程度较高,对指标的判断较为客观科学。从专家意见协调程度看,一级指标的Kendall协调系数为0.139,二级指标的Kendall协调系数为0.148,三级指标的Kendall协调系数为0.298,差异均具有统计学意义,说明专家意见协调程度较高。综上,本研究构建的面向在线医疗平台的医生能力综合评价指标体系具有一定的科学性和可靠性。

3.2 医生能力综合评价指标分析既往研究大部分基于患者视角对医生能力进行评价,主要关注患者择医的影响因素,尚未形成一套统一的评价指标体系。本研究从平台管理视角出发,构建基于医生基础条件、医生知识贡献、医生服务表现3个维度的面向在线医疗平台的医生能力综合评价体系。医生能力综合评价指标体系权重由大到小排序前5名的三级指标分别是治疗效果、医生职称、医院级别、患者预约量和医生资历。权重结果表明:大多数专家认为治疗效果指标能反映医生的业务能力及水平,诊疗方案对患者是否有帮助对医生评价的影响最大;职称越高的医生可能越容易被患者认可;级别更高的医院拥有更高的管理水平及更完善的医疗硬件设备,更容易让患者产生信任;患者预约量越高的医生其能力越受到认可;资历更高的医生具有更丰富的工作经验,诊疗时更容易受到患者信任。与多数基于患者视角的研究结果[18, 21, 27]一致,专家认为治疗效果、医生职称、医院级别是评价医生能力的重要指标。原因可能是治疗效果是医生诊疗方案是否准确的体现,是医生能力水平的直接体现。相比于线下医疗场景,线上医疗服务场景中医患存在一定的信息不对称,患者对于医生职称、医院等级信息敏感。医生职称评定体系是一套成熟的体系,职称是对医生职业技能、医疗水平和临床实绩的综合评定,患者可以据此判断医生的能力,平台可以一定程度上参考职称进行优质医生管理。权重由大到小排序后5名的三级指标分别是诊疗流程、科普文章发布量、开通服务数量、科普内容丰富性和服务价格。其中,服务价格的权重排序最低。曹仙叶等[26]认为,医生的服务价格关系到服务多样性,进而影响患者选择。与曹仙叶等[26]的研究结果相反,本研究中专家认为服务价格并非是医务人员诊疗活动的能力体现。医生的服务价格低,但患者满意度可能相对较高;服务价格高的医生在其他方面表现突出,也会有较高的患者满意度。另外,应根据市场情况制定服务价格相关标准,服务价格不应作为评判医生的指标。综合权重结果发现,医生权威、服务过程质量、服务结果质量、知识贡献质量这4个维度下的多数指标权重排名相对靠前,可以从这几方面探讨在线医疗平台医生评价模块的设立。

3.3 在线医疗平台医生综合评价模块设立的对策建议在医生权威方面,平台可以新增学科影响力指标,确保医生信息的权威性。在医生声誉方面,平台可以完善患者预约量、患者咨询量及医生回复咨询量的计算方式,确保能获取每位医生真实的绩效情况。在知识贡献方面,平台可以采用不同的激励模式确保医生能持续、稳定地贡献知识。在服务质量方面,平台可以考虑完善患者评价机制,增加服务态度、服务效率、服务共情、定期回访等评价模块,让患者进行评价或打分,给其他患者提供更多的择医参考信息。

4 结论本研究构建了包含3个一级指标、7个二级指标和29个三级指标的面向在线医疗平台的医生能力综合评价指标体系。指标体系具有一定的科学性和可操作性,为互联网医疗服务场景下的医生能力评价提供了理论基础和实践依据。未来,须在实际的评价工作中不断改进和完善评价指标体系,如扩大调研范围、收集不同意见,或采取主客观结合的方式确定权重,并对指标体系进行实证应用分析,进一步加强指标体系的全面性、科学性和可操作性。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

路绪锋, 张珊. 信息不对称对医患关系的影响及对策研究[J]. 中国医药导报, 2019, 16(2): 169-173. |

| [2] |

马骋宇. 在线医疗社区医患互动行为的实证研究: 以好大夫在线为例[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(11): 65-69. |

| [3] |

中共中央, 国务院. 关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见[EB/OL]. [2022-11-07]. http://www.gov.cn/zhengce/2018-07/03/content_5303251.htm.

|

| [4] |

姜劲, 白闪闪, 王云婷, 等. 线上和线下医疗服务质量对患者线下就医决策的影响[J]. 管理科学, 2020, 33(1): 46-53. |

| [5] |

周倩, 王秋野. 我国互联网医疗发展模式探析[J]. 信息通信技术与政策, 2022(8): 70-74. |

| [6] |

叶腾飞, 潘小炎. 基于层次分析法的广西城市社区全科医生能力评价指标体系的构建研究[J]. 中国全科医学, 2014, 17(7): 752-755. |

| [7] |

练璐, 李心怡, 邹慕蓉, 等. 应用改良德尔菲法构建我国家庭医生卫生服务能力指标体系[J]. 中国卫生资源, 2021, 24(4): 448-452. |

| [8] |

CAO X, LIU Y, ZHU Z, et al. Online selection of a physician by patients: empirical study from elaboration likelihood perspective[J]. Comput Human Behav, 2017, 73: 403-412. |

| [9] |

LI Y, MA X, SONG J, et al. Exploring the effects of online rating and the activeness of physicians on the number of patients in an online health community[J]. Telemed J E Health, 2019, 25(11): 1090-1098. |

| [10] |

SHAH A M, YAN X, TARIQ S, et al. Listening to the patient voice: using a sentic computing model to evaluate physicians' healthcare service quality for strategic planning in hospitals[J]. Qual Quant, 2021, 55(1): 173-201. |

| [11] |

LU W, WANG X, ZHAO J, et al. Research on teleconsultation service quality based on multi-granularity linguistic information: the perspective of regional doctors[J]. BMC Med Inform Decis, 2020, 20(1): 1-12. |

| [12] |

SYED U A, ACEVEDO D, NARZIKUL A C, et al. Physician rating websites: an analysis of physician evaluation and physician perception[J]. Arch Bone Joint Surg, 2019, 7(2): 136-142. |

| [13] |

EMMERT M, ADELHARDT T, SANDER U, et al. A cross-sectional study assessing the association between online ratings and structural and quality of care measures: results from two German physician rating websites[J]. BMC Health Serv Res, 2015, 15(1): 1-9. |

| [14] |

EMMERT M, MEIER F, HEIDER A K, et al. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website[J]. Health Policy, 2014, 118(1): 66-73. |

| [15] |

GONG Y, WANG H, XIA Q, et al. Factors that determine a patient's willingness to physician selection in online healthcare communities: a trust theory perspective[J]. Technol Soc, 2021, 64: 101510. DOI:10.1016/j.techsoc.2020.101510 |

| [16] |

曾宇颖, 郭道猛. 基于信任视角的在线健康社区患者择医行为研究: 以好大夫在线为例[J]. 情报理论与实践, 2018, 41(9): 96-101, 113. |

| [17] |

由丽萍, 王世钰. 基于框架语义的在线医生服务评价主题识别[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(9): 166-170. |

| [18] |

徐孝婷, 杨梦晴, 宋小康. 在线健康社区中医生口碑对患者选择的影响研究: 以好大夫在线为例[J]. 现代情报, 2019, 39(8): 20-28, 36. |

| [19] |

周露莎. 在线医疗社区患者满意度挖掘及其对患者择医行为的影响研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2018.

|

| [20] |

吴广玉. 基于文本挖掘的在线医疗社区患者评论关注点研究: 以好大夫在线为例[J]. 科技和产业, 2021, 21(1): 56-60. |

| [21] |

喻雅洁. 远程医疗服务中网络评论对患者择医行为的影响研究[D]. 南京: 南京大学, 2020.

|

| [22] |

游翔. 基于信任视角的医生线上口碑对患者择医行为的影响研究[D]. 济南: 山东财经大学, 2021.

|

| [23] |

兰文婷. 在线医疗平台中医生自我价值体现信息对用户决策的影响[D]. 北京: 北京外国语大学, 2021.

|

| [24] |

高玉. 在线健康社区医生知识贡献度评价指标体系研究[D]. 保定: 河北大学, 2021.

|

| [25] |

李论, 尹秋菊, 颜志军. 医生线上-线下服务评价对患者在线问诊选择的影响研究[J]. 管理学报, 2022, 19(4): 565-574. |

| [26] |

曹仙叶, 刘嘉琪. 基于服务多样性视角的在线医疗社区患者选择决策行为[J]. 系统管理学报, 2021, 30(1): 76-87. |

| [27] |

陆泉, 李易时, 陈静, 等. 在线医疗社区患者择医行为影响因素研究[J]. 图书情报工作, 2019, 63(8): 87-95. |

| [28] |

PARASURAMAN A, ZEITHAML V A, BERRY L. SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality[J]. J Retailing, 1988, 64(1): 12-40. |

| [29] |

余以胜, 张洋. 知识的计量与评价研究[J]. 图书情报工作, 2008, 52(11): 18-21. |

| [30] |

邓胜利, 夏苏迪, 许家辉, 等. 组态视角下在线健康社区医生知识贡献影响因素研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(7): 132-139. |

| [31] |

孙悦, 张向先, 韩晓宏. 在线医疗社区知识贡献行为的关键影响因素识别与分析[J]. 图书情报工作, 2018, 62(11): 43-52. |

| [32] |

DONABEDIAN A. The quality of care: how can it be assessed?[J]. JAMA, 1988, 260(12): 1743-1748. |

| [33] |

WU H, DENG Z, WANG B, et al. Online service qualities in the multistage process and patients' compliments: a transaction cycle perspective[J]. Inf Manag, 2020, 57(5): 103230. DOI:10.1016/j.im.2019.103230 |

2023, Vol. 26

2023, Vol. 26