2. 上海中医药大学, 上海 201203;

3. 中山大学药学院医药经济研究所, 广东 广州 510006;

4. 上海市卫生健康委员会, 上海 200125

医药产业是我国新一轮科技革命与产业变革中创新最为活跃、发展最为迅猛的新兴产业领域之一,是我国大健康产业的重要支柱。截至2020年底,我国现有药品生产企业共7 690家,其中生产原料药和制剂的企业有4 460家[1]。药品生产的产业链很长,工艺复杂,产品种类繁多,除了各种化学毒物、噪声、高温等传统职业病危害因素外,活性药物成分是易被误解或忽视的危害因素。活性药物成分是药品中具有药理作用的部分,是制剂中的有效成分,其设计旨在影响人体的生理功能从而实现疾病治疗、诊断或预防的目的,由于其固有的生物活性,使职业暴露人员面临不良健康影响的风险。国际制药行业通常采取基于风险的管理策略[2-3],国际制药工程协会、欧洲药品管理局以及人用药品技术要求国际协调理事会等机构和组织发布了一系列风险管理指南[4-6]。尽管相关指南强调的是药品质量风险管理,但也兼顾了部分生产环境和人员保护的内容,对操作人员职业健康风险的管控多是通过评估活性药物成分的药理学和毒理学数据确定职业接触限值,并按照职业暴露等级分类采取控制措施。不管侧重的是药品生产过程中交叉污染的控制,还是对操作人员健康风险的控制,管理理念都是基于健康的暴露限度进行风险识别和评估。

药品的解剖学、治疗学、化学(anatomical therapeutic chemical, ATC)分类系统是目前国际通用的药品分类系统,提供了可以定位药品治疗功能的分类信息。研究探索基于药品分类系统初步识别活性药物成分职业暴露的健康风险,利用药品分类编码所体现的疾病领域和作用机制信息,通过相对简易的途径筛选出需要优先关注的高风险药品,其目的并不是取代基于健康的暴露限度的风险识别过程,而是作为一种风险管理的探索,旨在提高制药行业从业人员对活性药物成分职业危害的认识,并为企业进一步制定职业健康保护策略提供参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源 1.1.1 药品ATC分类系统药品的ATC分类系统是由世界卫生组织药品统计方法整合中心制定的官方药品分类系统,基于药品中主要有效成分的主要治疗目的,每个制药配方(例如相似的活性成分、含量和剂型) 遵循代码唯一性原则。ATC分类编码共7位,由字母和数字组成,对应5个级别:第一级按药品作用的器官进行解剖学分类(共14大类),第二级按治疗作用分为94亚类,第三级按药理学分为267小类,第四、五级则是数量庞大的化学分类(表 1)[7]。ATC分类系统具有布局合理、层次清晰、类别详细等优点, 体系结构允许进行逻辑分组。

| 表 1 ATC药品分类方法 |

|

|

《中华人民共和国药典》(简称“《中国药典》”)是我国药品标准体系的核心,由四部构成,药品收载以临床应用为导向,满足国家基本药物目录和基本医疗保险用药目录收录品种的需求。2020版《中国药典》共收载药品5 911种,其中第二部收载化学药2 712种,涵盖目前我国临床使用和生产的常规化学药品[8]。

1.1.3 美国国家职业安全卫生研究所危害药品清单美国国家职业安全卫生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)于2004年发布了《医疗卫生机构中预防抗肿瘤药及其他危害药品职业暴露的警告》,并给出了详细的危害药品清单(简称“NIOSH危害药品清单”)[9]。NIOSH对于危害药品的定义为:在人类或动物身上表现出一种或多种以下特征的药品:致癌性、致畸性及其他发育毒性、生殖毒性、低剂量器官毒性、基因毒性以及与上述危害药品具有相似结构和毒性特征的新药。2020版的清单共收录了212种药品[10]。该文件旨在识别和传达与药品相关的职业危害,以提高卫生保健工作人员对危害药品职业暴露可能造成的健康风险的认识并提供必要的预防措施。

1.2 研究方法研究利用ATC分类系统中定义的药品治疗功能和作用机制信息,探索基于疾病领域和作用机制的初步风险识别路径。首先,梳理《中国药典(二部)》,形成本研究所关注的候选药品清单;其次,应用ATC系统对NIOSH危害药品清单和候选药品清单进行编码,利用编码的唯一性及其所提供的药理学分类信息,分析2个清单在疾病领域和作用机制分布的差异情况,以此筛选出需要关注的高风险药品类别,为相关药品生产企业开展进一步的风险评估和管理提供参考。

1.2.1 梳理《中国药典(二部)》药品清单对《中国药典(二部)》收载的2 712种化学药进行梳理,形成《中国药典》候选药品清单。梳理过程中,药品排除标准如下:①若一种药品包含多个名称则删除该药品的生产工艺名称(如胶囊、片剂、散剂等);②V类(杂类)中诊断用药、造影剂、外科辅料等没有具体作用部位的药品;③氨基酸、维生素、矿物质等营养类药品,润滑性泻药、助消化药等相对安全性较高的药品;④消毒防腐药(如碘、过氧化氢)等辅助化学品;⑤放射性药及放射诊断药;⑥没有ATC编码信息的药品。

1.2.2 使用ATC分类系统对药品编码基于ATC分类系统,分别对《中国药典》候选药品清单和NIOSH危害药品清单中的药品进行编码。主要通过药智数据网[11]和世界卫生组织的官方网站[12],在中文类别或英文类别栏输入药品名称来查询相应的ATC编码,并以ATC编码关联2个清单。

ATC分类系统提供了良好的药品功能分类平台,在此基础上使用2种分组方法对药品进行分析,一是“疾病领域”分组,即由ATC系统中的药品解剖学(一级)和治疗学(二级)编码所描述的药品适应证;二是“作用方式”分组,即由药理学(三级)或化学性质(四级)所描述的药品与作用靶点的关系。一般情况下先按疾病领域分组了解药品整体分布情况,再按作用方式(药理学或化学性质分类)进一步分组,ATC系统信息缺失导致作用方式分类未得到充分阐明而无法分组时,则将该化学物质视为一组。

以NIOSH危害药品清单作为提示候选药品风险高低的依据,这些药品被证明或者怀疑可能产生职业暴露危险,其职业接触限值(occupational exposure limit, OEL)通常建议设置为小于10 μg/m3(制药行业默认高风险药品OEL)[2]。利用ATC编码所提供的危害药品的类别信息对候选药品进行梳理,筛选高风险药品常见的疾病领域、作用方式及代表性药品,从而为活性药物成分职业健康风险管理早期评估提供指明方向。

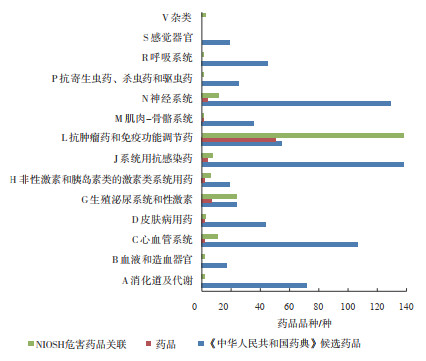

2 结果 2.1 按疾病领域分组依据上述排除标准梳理《中国药典(二部)》2 712种化学药品,最终纳入730种候选药品。以ATC编码中的解剖学分类(第一级)为依据,730种候选药品和NIOSH危害药品清单中的212种药品均涉及13大类,药品以解剖学分类(第一级)的数量分布情况见图 1。

|

注:NIOSH为美国国家职业安全卫生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health);ATC为解剖学、治疗学、化学(anatomical therapeutic chemical)。 图 1 NIOSH危害药品清单和《中华人民共和国药典》候选药品清单以ATC解剖学分类(第一级)的分布情况 |

两者能够关联的药品共73种,涉及8个疾病领域,其中L类抗肿瘤药和免疫功能调节药51种,占所有关联药品的70%,占候选药品中L类药品总数(55种)的93%;其余相对较多的依次是G类生殖泌尿系统和性激素、J类系统用抗感染药和N类神经系统。除以上73种外,还有139种药品未能与《中国药典》候选药品关联,主要集中在L类(87/139,63%)和G类、C类和N类(36/139,25%),其余散在分布于A类、B类、D类、H类、J类、P类、R类(18/139,12%)。未关联的原因一方面是未收载相关的化学药品品种[13];另一方面,危害药品清单所涵盖的药品范围以抗肿瘤药和免疫功能调节药为主(138/212,65%),其中包括10种生物药,而《中国药典(二部)》均是化学药品,候选药品中的抗肿瘤药仅55种。

2.2 按作用方式分组 2.2.1 抗肿瘤药和免疫功能调节药ATC分类系统中L类抗肿瘤药和免疫功能调节药包含4个治疗学亚类:抗肿瘤药、内分泌疗法、免疫促进药和免疫抑制剂,进一步按作用方式细分为9小类。NIOSH危害药品清单中共包含138种L类药品,其中与候选药品关联的有51种,未关联的87种,其药理学分类见表 2。

| 表 2 NIOSH危害药品清单和《中华人民共和国药典》候选药品清单在抗肿瘤药和免疫功能调节药作用方式上的分布情况 |

|

|

表 2中L01X其他抗肿瘤药条目下未关联的46种药品主要包括:10种单克隆抗体等生物药、20种蛋白激酶抑制剂、3种蛋白酶体抑制剂、1种聚合酶抑制剂、5种癌症治疗用药以及7种其他抗肿瘤药(L01XX类)。

2.2.2 非抗肿瘤药和免疫机能调节药NIOSH危害药品清单中除去138种L类药品后,其余的74种药品涉及12个疾病领域44种作用机制,其中G类、N类和C类作用机制占52%(23/44),药品数量占65%(48/74)。J类和H类均涉及5种作用机制,共14种药品。见表 3。

| 表 3 NIOSH危害药品清单中主要非抗肿瘤药和免疫功能调节药的作用方式 |

|

|

药品对于特定疾病的患者有治疗作用,但对于制药企业的生产和研发人员则可能产生特殊的职业健康风险。随着新原料药效力的提高,越来越多的药品即使在小剂量下也具有药理活性,在低浓度下也能刺激人体产生更大的反应,因此,制药企业在生产过程中因活性药物成分暴露引起的职业危害及其预防控制问题日益引起关注。活性药物成分对制药行业从业人员健康状况的影响可能不仅是毒理学水平的,更有可能是药理学水平的;即使接触量尚未达到致毒效应剂量,仍有可能因为其治疗作用或副作用而对从业者的健康产生风险。因此,对制药行业从业者来说活性药物成分的药理作用是需要优先考虑的健康影响因素。面对数千种流通的药品以及源源不断研发出的新药,传统的定性定量分析存在诸多困难。本研究基于ATC药品分类系统,将疾病领域和药物作用机制整合到药品职业暴露风险管理策略中,探索通过相对简化的路径在风险管理的初期阶段筛选出可能的高风险药品的可行性,这种思路还可以扩展到其他尚处于实验阶段的小分子药品,并通过其与现有药品的药理和结构相似性,为其潜在的职业健康风险识别提供参考。

抗肿瘤药和免疫功能调节药(L类)的职业危害需要高度重视。此类药品占NIOSH危害药品清单总数的65%,对《中国药典》候选药品中L类的覆盖率更是达到93%(51种)。这样的结果提示,开展活性药物成分职业健康风险管控时,应将全部抗肿瘤药纳入优先管理的名单。ATC分类系统中抗肿瘤药包含4大治疗亚类和9个药理学分类,是一个相对多样化的群体,不同作用机制之间是否需要差别化管理?Stanard等[14]基于毒理学关注阈值(TTC)评估了不同作用机制的抗肿瘤化合物对暴露阈值的影响,研究认为,间接作用的抗肿瘤化合物(与肿瘤细胞间接作用,如激酶抑制、激素调节)的暴露阈值略低于直接作用的化合物(与DNA直接作用,如烷基化、有丝分裂破坏等),但就风险评估而言,这种差异并不显著(一个数量级内)。因此,L类药品不论其作用机制如何,均首先考虑按高风险药品进行管控。随着恶性肿瘤发病率的升高,抗肿瘤药的用量增速明显,相应的职业暴露也随之增多,抗肿瘤药的职业暴露评估始终是受关注的领域。既往在制药行业和医疗机构开展的环境监测证实了作业场所抗肿瘤药污染的存在,对工作人员生物样本的监测也发现了生物学指标的改变,流行病学研究还观察到包括肝肾功能损伤、皮肤刺激、不良妊娠结局等的急慢性健康影响,研究结果支持对抗肿瘤药进行暴露控制的必要性[15-19]。

进一步基于作用机制的分析发现,非L类高风险药品的分布较分散,共涉及12个疾病领域中的44种作用机制,以G类生殖泌尿系统和性激素、C类心血管系统、N类神经系统、J类系统用抗感染药和H类非性激素和胰岛素的激素类系统用药5个疾病领域的33种作用机制为主(62/74,84%),是活性药物成分职业健康风险管控时需要特别关注的领域。其他疾病领域仅涉及零星的作用机制,危害药品数量也较少(共12种)。对非L类药品,鉴于部分作用机制下仅有1种危害药品,出于谨慎的考虑,高风险药品的筛选建议结合药理学机制、化学结构等信息具体分析,以指导企业结合自身生产实际制定更精细化的管理策略。某大型制药公司的研究人员基于本公司已建立了特定OEL的860个药品,分析OEL分级与特定疾病领域和作用机制之间的可能联系,最终筛选出24种药理学作用机制,并建议在缺乏化合物特异性数据的情况下,来自上述药理学组的新候选药物均按照默认OEL值(<10 μg/m3)进行管理。尽管研究结论受限于公司产品结构以及分类方式等因素影响,筛选出的24种作用机制中仍有16种与本研究完全一致,尤其在抗肿瘤和激素类领域呈现较高的一致性[20]。

本研究探索基于已知危害药品的疾病领域和作用机制进行风险识别,是对常规职业健康风险评估思路的拓展,通过建立一种易于实施的分类管理思路,旨在提高医药行业及管理部门对活性药物成分职业危害的认识。药品种类繁多,其活性成分所特有的药理反应更为复杂,作业场所职业危害的精细化管理仍需要以个体化的风险评估为前提。我国的职业健康标准体系中尚无活性药物成分的相关标准,活性药物成分相关的职业健康管理应受到企业和管理部门的足够重视,在借鉴国际制药行业风险管理理念和良好实践的同时,还需在环境和生物监测以及健康监护和预防策略等方面加强前瞻性研究,以便更好地管理医药行业职业健康领域的新问题。

研究尚有以下局限性:(1)药品种类繁多、机制复杂,研究从药理学角度关注药品的固有危害性,暂未考虑剂型、化学结构之间的具体差别以及不同药效基团的贡献度,而且部分作用机制未能通过第三级或第四级编码信息得到充分阐明,尚需要结合典型药品具体分析。(2)研究虽然完成了基于ATC分类系统识别高风险药品的职业健康管理思路的探索,还需要积累更多的实践数据来验证危害药品的实际职业暴露等级。(3)研究重点关注了小分子化学药的职业健康风险,大分子生物药由于其在生产工艺、稳定性、生物利用度等方面的差异,本文未进行相应阐述。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

国家药品监督管理局. 药品监督管理统计年度报告(2020)[R]. 北京: 国家药品监督管理局信息中心, 2021.

|

| [2] |

NAUMANN B D, SARGENT E V. Setting occupational exposure limits for pharmaceuticals[J]. Occup Med(Philadelphia, Pa), 1997, 12(1): 67-80. |

| [3] |

陆业波. 制药行业药物组分职业接触评估和控制的研究进展[J]. 上海医药, 2017, 38(15): 65-70. DOI:10.3969/j.issn.1006-1533.2017.15.018 |

| [4] |

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHARMACEUTICAL ENGINEERING. Pharmaceutical Engineering Guide. Volume 7-Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products(Second Edition)[EB/OL]. [2022-05-01]. http://www.ispe.org.

|

| [5] |

EUROPEAN MEDICINES AGENCY. EMA guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities[EB/OL]. [2022-05-01]. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientifi_guideline/2014/11/WC500177735.pdf.

|

| [6] |

INTERNATIONAL COUNCIL FOR HARMONISATION. ICH Harmonised Tripartite Guideline. Quality Risk Management-Q9, Step 4, 9 November 2005[EB/OL]. [2022-05-01]. http://www.ich.org.

|

| [7] |

苏娜, 徐珽. 药品编码系统在医院的研究与开发进展[J]. 中国药学杂志, 2014, 49(6): 523-526. |

| [8] |

国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.

|

| [9] |

US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in health care settings[R]. Washington D. C. : DHHS(NIOSH) Publication, 2004.

|

| [10] |

US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. NIOSH list of hazardous drugs in healthcare settings, 2020[R]. Washington D. C. : DHHS(NIOSH) Publication, 2020.

|

| [11] |

药智数据. 药物ATC编码[EB/OL]. [2022-05-01]. https://db.yaozh.com/atc.

|

| [12] |

WHO COLLABORATING CENTRE FOR DRUG STATISTICS METHODOLOGY. ATC/DDD index 2022[EB/OL]. [2022-05-01]. https://www.whocc.no/atc_ddd_index/.

|

| [13] |

岳志华, 王志军, 程奇蕾, 等. 《中华人民共和国药典》2020年版二部主要增修订内容介绍[J]. 中国药品标准, 2020, 21(4): 285-289. |

| [14] |

STANARD B, DOLAN D G, HANNEMAN W, et al. Threshold of toxicological concern (TTC) for developmental and reproductive toxicity of anticancer compounds[J]. Regul Toxicol Pharm, 2015, 72: 602-609. DOI:10.1016/j.yrtph.2015.05.024 |

| [15] |

SESSINK P J M, FRIEML N S S, ANZION R B M, et al. Biological and environmental monitoring of occupational exposure of pharmaceutical plant workers to methotrexate[J]. Int Arch Occup Environ Henith, 1994, 65: 401-403. DOI:10.1007/BF00383251 |

| [16] |

包健安, 沈国荣, 王人英, 等. 多中心PIVAS集中调配人员抗肿瘤药物职业暴露评估[J]. 中国医院药学杂志, 2016, 36(9): 701-706. |

| [17] |

HERON1 R J L, PICKERING F C. Health effects of exposure to active pharmaceutical ingredients (APIs)[J]. Occup Med, 2003, 53(6): 357-362. |

| [18] |

NASSAN F L, CHAVARRO J E, JOHNSON C Y, et al. Pregnancy handling of antineoplastic drugs and risk of miscarriage in female nurses[J]. Ann Epidemiol, 2021, 53: 95-102. |

| [19] |

郝梦琳, 边原, 周杨林, 等. 抗肿瘤药物职业暴露的研究进展[J]. 中国新药与临床杂志, 2020, 39(7): 385-389. |

| [20] |

GLOGOVAC M, PAULSON C, LAMBERT A, et al. Disease area and mode of action as criteria to assign a default occupational exposure limit[J]. Regul Toxicol Pharm, 2021 122: 104891. DOI:10.10161j.yrtph.2021.104891.

|

2022, Vol. 25

2022, Vol. 25