在信息技术高速发展的进程中,我国卫生信息化经历了从无到有,从局部到区域,从地方到全国,从医院到整个卫生系统的扩展过程[1]。卫生信息化已成为整个卫生服务体系中不可或缺的一部分。进入21世纪后,计算机应用拓展到卫生系统各条块的业务领域:公共卫生、卫生监督、妇幼保健、新型农村合作医疗等都建设了网络信息系统。2003年,我国经历了严重急性呼吸综合征疫情防控,原卫生部在短短几年中,完成了覆盖省、市、县、乡的传染病网络直报系统,极大地提高了传染病疫情报告的及时性和准确性。其间,还加强了国家与省级突发公共卫生应急指挥决策系统建设,极大地提高了突发公共卫生事件的应急反应和危机处置能力。这些信息化系统建设使得我国在2009年的甲型流感疫情控制过程中发挥了积极的作用。

2010年,原卫生部发布了《区域卫生信息平台建设指南》,标志着过去独立封闭的视窗式信息系统开始向开放的平台式系统过渡。国家“46312工程”(其中:“4”代表 4级卫生信息平台,分别是国家级人口健康管理平台、省级人口健康信息平台、地市级人口健康区域信息平台、区县级人口健康区域信息平台;“6”代表 6项业务应用,分别是公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理;“3”代表 3个基础数据库,分别是电子健康档案数据库、电子病历数据库、全员人口个案数据库;“1”代表 1个融合网络,即人口健康统一网络;“2”代表人口健康信息标准体系和信息安全防护体系。依托中西医协同公共卫生信息系统、基层医疗卫生管理信息系统、医疗健康公共服务系统打造全方位、立体化的国家卫生健康资源体系。)整体架构进一步明确了在国家、省、市、县4级平台架构。例如,内蒙古自治区乌海市统一规划和搭建了基于云模式的全市人口健康信息平台,建立了覆盖全市98.87%的居民电子健康档案,实现了信息的互联互通、数据共享,为区域医疗卫生信息化奠定了基础[2]。再如,2015年在南宁市武鸣区开展的“城区—乡镇(街道办)—村级(社区)”多层次艾滋病防控的试点工作,通过建立“行政+技术”两个网格体系,充分整合优化卫生健康服务资源,有效遏制了艾滋病疫情快速增长的势头,值得进一步推广[3]。此外,在上海市金山区开展的免疫规划综合管理和服务信息系统建设,实现了疫苗接种全程追溯、电子签核、冷链温度实时监控等功能,全面提升了金山区免疫规划整体管理水平、服务水平。同时该系统与上海市疾病预防控制中心信息平台及金山区卫生信息平台对接,为金山区居民健康档案信息系统提供数据来源,实现了数据共享[4]。然而,各类业务应用系统究竟应部署在哪级平台尚未有合理的规划,有的部署在国家级、有的部署在省市级,随意性较大。往往是由出资建设单位所处的行政级别等同于系统部署层级,这样做显然是不合理的。

现对各类应用的部署模式进行分析,研究应用系统的部署层级,寻求一种合理定位应用系统部署层级的方法。

1 区域卫生信息平台应用系统部署模式分析 1.1 多级平台联动架构中的部署模式当前卫生行业的信息化建设中,为提高系统的灵活性、可扩展性,充分利用区域已经建设的现有系统,一般采用多级平台联动的技术架构。多级平台可分成国家平台、省(自治区、直辖市)级平台、地市级平台和区县级平台,每级平台上可部署不同类型的应用。

各类应用在平台的部署层级各不相同:部署层级越高,相应的数据质量和及时性就更高,类似传染病系统这种要求高及时性、高数据质量的应用系统;部署级别越低,则对系统的扩展能力、响应能力和吞吐量更为有利,例如慢性病、地方病、免疫规划等主要服务于社会大众的系统。

当前,我国卫生信息化建设中主要的部署模式有两种,即顶层部署和底层部署。

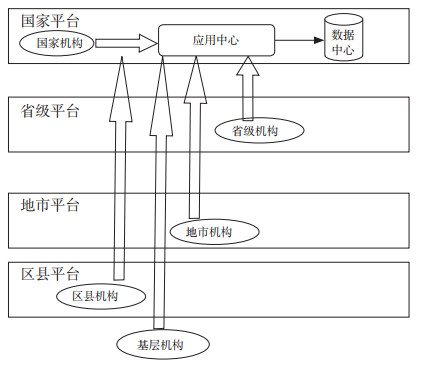

1.2 顶层部署模式该模式的特点是应用系统和数据中心全部部署在顶层平台。以国家卫生平台建设为例,各类业务模块都部署在中央级的软硬件服务器上,数据也位于统一的国家级数据中心。各级机构通过网络直连国家平台服务器使用系统,其部署模式如图 1所示。

|

图 1 顶层部署模式 |

顶层部署模式的优点是:(1)数据及时性强,可靠性高。顶层部署模式,数据采集直接来源于基层机构,仅利用了区县、地市、省平台的网络链路,数据在区县、地市、省平台网络中直接穿过,无过滤、无截留,实时到达国家平台。(2)实施便捷,利于快速推广。顶层部署模式在建设中只需保证网络覆盖整个区域,对下级平台的软硬件几乎无要求,建设周期较短、成本低,能够在短时期内将系统覆盖到整个区域。

顶层部署模式缺点:(1)对网络及基础软硬件依赖大。由于应用和数据都集中于国家平台,若关键网络节点发生故障,整个体系都无法使用系统,且这种模式将负载全部集中在国家平台,对基础软硬件有极高的负载性能要求。(2)缺乏灵活性和伸缩性。由于是国家平台统一部署的应用,更多侧重于考虑整个体系的共性需求,难以覆盖到各地区的差异化特色需求,系统升级周期也因此会更长,不可能专为某一地区、某一机构的个性化业务及时进行升级,从而难以发挥基层业务机构的积极性[5]。

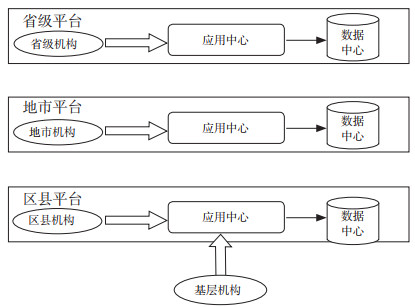

1.3 底层部署模式这种模式的特点是将应用系统与数据中心从底层的区县平台开始依次部署至顶层平台。以一个省来举例,就是主要业务应用与数据中心均部署在底层,其上的地市级平台和省级平台上仅保留相对简单的数据跨区流转、统计分析等应用,从底层采集的业务数据在各级平台的数据中心都落地存储,通过数据交换来同步各级平台之间的数据[6]。各级机构通过访问本级的应用来使用系统,其部署模式如图 2所示。

|

图 2 底层部署模式 |

底层部署模式的优点是:(1)对网络及基础软硬件依赖小。应用系统部署在各级平台,任何网络或软硬件故障都不会影响全局的系统使用,数据在各级平台间也都有存储,避免了数据丢失的风险。(2)灵活性较高。各地区可以根据本地特色建设应用系统,只需要在标准上符合顶级平台定义的要求,具体应用和数据采集可灵活自由扩展,系统升级也可由各地区按实际情况自主掌握[7]。(3)保护投资。对于各地区现存的系统,可以基于利旧原则,进行适应性改造,满足当前需求。

底层部署模式的缺点是:(1)及时性不足。原始数据在底层平台采集,通过逐级平台依次传递,最终到达顶层平台,受限于各级平台之间的数据交换频率,不适合及时性要求高的应用[8]。(2)准确性、真实性不足。数据按业务要求在各级平台之间往复传递,各级平台的应用都会对数据有读写操作,往复传递的平台越多,数据失真和失准的可能性就越大[9]。(3)保密性不足。数据会在各级平台落地存储,各级应用系统理论上都能轻易读写本级平台数据,这对数据保密性是一种削弱,不适合密级要求高的应用系统。(4)软硬件资源利用率不足。底层部署模式必然会使大量软硬件资源用于数据在各级平台之间的交互,在一定程度上降低了资源的有效使用率[10]。

1.4 两种部署模式比较两种部署模式的优缺点比较见表 1。

| 表 1 顶层部署和底层部署的优缺点比较 |

|

|

顶层部署模式与底层部署模式,各有优缺点,在具体实践中如何选择,是综合性问题。

2.1 管理学模式借鉴借鉴管理学思路,思考该问题。管理学中的管理模式也分为两大类:层级管理与扁平化管理。层级管理是指采用金字塔状管理结构,指令由上级逐步下达至下级,反馈由下级逐步推至上级。优点是管理结构稳定,易于实施,在业务稳定的前提下管理精度高,缺点是决策、分解、执行、反馈、修正周期过长。扁平化管理是指通过减少管理层次、压缩职能部门和机构,使组织仅存在决策层与操作层,优点是减少了组织层级,使得决策层的控制面更广,直接与操作层沟通从而使高层决策的实施更灵活有效,决策、执行、反馈、修正周期短,缺点是管理精度低,对基层人员要求高,要求基层人员是具备专业技术技能、学习技能和一定管理技能的综合性人才。

通过对管理学中这两种典型模式的借鉴分析可以发现,公共卫生业务的发展也经历着从层级管理向扁平化管理的过程。从使用国家或省级疾病预防控制中心下发的业务系统(系统部署在国家或省级平台,下级单位仅仅是系统的操作使用者)向自主研发(系统部署在区、县)发展(体现区域的特色应用)。与层级管理和扁平化管理一样,两种模式都不可能解决所有问题。

综上,合理的部署模式不能一刀切,应结合不同的业务特点选择相应的部署方案,即应根据应用的固有特征来选择部署位置,需要灵活多变的业务可以参照扁平化模式,将应用系统部署在底层;需要更高管理精度的则可以参照传统的层级模式,将应用系统部署在高层。

2.2 系统部署位置分析合理可行的系统部署方法是根据应用系统的内在特征进行分析,找出最适合的部署位置。通过对应用系统的特征分析,找出影响部署位置的特征因子,并且基于这些特征因子构建计算模型,确定合理的部署层级。

2.2.1 应用特征通过分析,发现以下应用特征指标对系统部署位置有显著影响。(1)日均业务数据量。日均业务数据量越大的应用,越适合向底层部署。日均数据量大,往往代表其业务所指向的标的量越大,其产生个性化需求的可能性也越高,同时对系统的负载压力也越大,在底层部署能提升系统响应个性化需求改造的灵活性,利于均衡分摊系统负荷。(2)最终审核级别。所谓最终审核级别是指审核某条数据准确真实的机构级别。对于慢性病患者的数据,在社区卫生服务中心就能确定该数据所表示的人员确实患有慢性病,无需更高级机构再审核;而对于甲类传染病报病数据,最终可能需要到地市级甚至省级疾控才能审核确认。最终审核级别越高的应用往往对数据准确性和真实性要求也越高,因此更适合在高层平台部署,此外,该数据在终审之前都处于一种中间临时状态,将应用部署在高级平台可以避免过程状态数据在低级平台之间的反复交换。(3)处理响应时间。处理响应时间要求越高的系统越是应该往高层平台部署,这样省去了在各级平台间进行数据交换的时间。(4)侧重于管理或侧重于服务。侧重于管理的系统应该往更高的平台部署,原因在于侧重于管理的系统对数据的及时性、准确性、真实性要求更高。侧重于服务的系统应该往更低的平台部署,原因在于侧重于服务的系统对个性化需求也就多,会因提升服务的要求频繁更新升级系统。(5)涉密性。涉密性高的系统应该向高层平台部署,尽可能减少数据流转和转储环节。

2.2.2 量化特征基于以上这些特征,还需要对特征进行数值量化,最终才能作为计算参数,具体如下。

(1)日均数据量量化:数据量为百、千、万、十万、百万条级的指标值分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。

(2)最终审核级别量化:审核级别为国家、省(自治区、直辖市)、地市、区县、基层的指标值分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。

(3)处理响应时间量化:响应时间为时、天、周、月、季或季以上的指标值分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。

(4)侧重于管理或侧重于服务量化:管理服务系数为0~1之间的实数,越是趋向于1,则越是偏重于管理,反之偏重于服务。

(5)涉密性量化:保密程度非特定授权不得访问、条线间限制访问、机构间限制访问、无限制访问的指标值分别为1.00、0.75、0.50、0.25。

2.2.3 应用部署位置系数基于上述的量化特征,根据业务需求给每个特征赋予权重,按加权求和公式计算出0~1之间的实数作为系统部署位置系数,其权重之和必须等于1。

基于各权重均等的角度考虑,日均数据量、最终审核级别、处理响应时间、侧重管理或侧重服务系数、涉密性权重都设为0.2,但各量化特征权重在不同地区应该按照地区特色进行调整。

将权重和各量化特征值代入以下公式,可以计算部署位置系数:sum(Vi) =Σkßk sum(Vik)。其中:sum(Vi)是某应用的部署位置系数;sum(Vik)是指某应用Vi中第k个量化特征项的指标值;ßk是第k个量化特征项项对应的权重,其中ßk可以调整,但必须满足Σkßk=1。

最后,建立应用部署位置系数和部署平台中间的映射关系,见表 2。

| 表 2 位置映射关系 |

|

|

下面以两个常见的应用系统(传染病报告系统、慢性病管理系统)就上海市(省级)范围进行试算。

传染病报告系统模式试算各指标值见表 3。

| 表 3 传染病报告系统模式试算指标值 |

|

|

部署位置系数=0.20×1.00 + 0.20×0.80 + 0.20×1.00 + 0.20×0.80 + 0.20×0.75=0.87。参照表 2,0.87应该落在国家平台,由于只考虑上海范围内的建设,排除国家级平台,自动下沉一级平台,其部属位置应该是省级平台。

慢性病管理系统模式试算各指标值见表 4。

| 表 4 慢性病管理系统模式试算指标值 |

|

|

部署位置系数= 0.2×0.4 + 0.2×0.2 + 0.2×0.4 + 0.2×0.3 + 0.2×0.25=0.31。参照表 2,0.31应该落在地市级平台,由于只考虑上海范围内的建设,排除地市级平台,自动下沉一级平台,其部属位置应该是区县级平台。

3 典型案例分析以结核病专病管理系统为例,结合上文中部署模型,计算并分析系统的最佳部署位置。

3.1 部署在国家层面的缺点以往的结核病专病管理系统是部署在国家平台的,这种部署方式的优缺点详见表 1顶层部署模式,在实践中所遇到的最大问题是系统灵活性和可伸缩性不足,不能按照各地区业务特色灵活地配置系统,从而使基层单位在业务开展过程中失去灵活性与积极性。

3.2 部署在区县层面的缺点如果把结核病专病管理系统部署在区县层面,这种部署模式的优缺点见表 1底层部署模式。在实践中所遇到的最大问题是中间过程的数据交换频繁,例如属地(属地化管理)分拣信息将在区与市之间、区与区之间频繁交换,质控数据也会在市与区之间频繁交换,由于中间过程数据的频繁交换,必然导致最终结果数据时效延迟、质量下降。

3.3 结核病专病系统部署的位置在具体实践中,结核病专病系统部署在国家平台与部署在区县平台都有不足,运用部署层级模型求解该系统的部署位置,试算指标值见表 5。

| 表 5 结核病专病系统试算指标值 |

|

|

部署位置系数= 0.20×0.80 + 0.20×0.60 + 0.20×0.80 + 0.20×0.60 + 0.20×0.75=0.71。参照表 2,0.71应该落在省级平台,即结核病专病系统部署于省级平台效用最优。

4 结语业务信息系统在区域卫生信息平台的部署层级,既涉及信息化基础设施的建设投资,也涉及业务流程的合理构建,最关键的是直接影响到业务数据的精度与业务活动的灵活性。

从数据层面分析,层级越多,则数据自下而上层层加工,每层都会对数据进行纠偏和统计分析,因此每个层级都存在对数据截留及修改的可能,会造成最终数据与原始数据有较大的差异。

从业务层面分析,层级越多,则系统应用功能的灵活性越大,每个层级都可以按照自身的需求,对系统添加不同程度的功能扩展,使得系统具备充分的灵活性。

因此,对于信息系统的部署层级必须经过充分的研究与科学的计算,才能使数据精度、业务灵活性、基础设施投入达到合理的平衡,才能使区域卫生信息平台的优势充分显现。需要特别说明,研究构建了部署层级模型,为系统的部署位置提供了一种分析思路,但未对特征指标进行严格的调研论证。具体实施时,需要对特征指标进行更严谨的调研,对权重也需要进一步论证。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

娄策群, 王雪莹, 李罗佶. 基于KANO模型的国内学术文献数据库的功能需求研究[J]. 图书馆学研究, 2020(3): 48-53. |

| [2] |

何美琴, 陈刚. 区域高校图书馆一站式书目检索平台研究[J]. 情报科学, 2011, 29(4): 560-562. |

| [3] |

何莹莹. 高校图书馆一站式知识服务模式研究[D]. 长春: 吉林大学, 2011.

|

| [4] |

丁浩, 艾文华, 胡广伟, 等. 融合用户兴趣波动时序的个性化推荐模型[J]. 数据分析与知识发现, 2021, 5(11): 45-58. DOI:10.11925/infotech.2096-3467.2021.0292 |

| [5] |

赵佳慧. 基于个性化搜索推荐的技术论坛的设计与实现[D]. 长春: 吉林大学, 2021.

|

| [6] |

晋高杰. 基于内容过滤的高校图书馆文献资源个性化推荐研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2018.

|

| [7] |

林龙. 从iGoogle谈个性化信息推送服务[J]. 科技情报开发与经济, 2009, 19(3): 109-111. DOI:10.3969/j.issn.1005-6033.2009.03.056 |

| [8] |

袁银池, 王秀红, 金玉成. 基于用户阅读行为的主动推送微服务模式研究: 以专利文献为例[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(1): 98-103. |

| [9] |

李晨, 邹小筑. Web 2.0环境下搜索引擎的个性化服务模式研究[J]. 图书情报工作, 2013, 57(S1): 148-151. |

| [10] |

谭静. 基于向量空间模型的文本相似度算法研究[D]. 成都: 西南石油大学, 2015.

|

| [11] |

王妙娅. 商业网站面向我国公众的个性化信息服务方式[J]. 情报科学, 2005, 23(2): 287-291. DOI:10.3969/j.issn.1007-7634.2005.02.032 |

| [12] |

李昕. 图书馆个性化信息服务分析[J]. 现代情报, 2007(4): 56-59. DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2007.04.019 |

| [13] |

邵必林. 知识图谱视角下我国图书馆个性化推荐研究趋势分析[J]. 图书馆工作与研究, 2021(2): 88-98. |

| [14] |

张云瑾. 试论网络环境下的一站式个性化信息服务[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2004(5): 138-141, 145. DOI:10.3969/j.issn.1000-5285.2004.05.025 |

| [15] |

游大鸣, 闻年喜, 朱福萌. 构建军校图书馆"一站式"服务模式探讨[J]. 情报理论与实践, 2006, 29(2): 250-252. DOI:10.3969/j.issn.1000-7490.2006.02.032 |

| [16] |

解金兰, 王雅娟. 基于新门户建设的信息资源一站式检索服务研究: 以我国重点高校图书馆为例[J]. 情报理论与实践, 2013, 36(8): 62-65. |

| [17] |

夏寒, 夏天, 徐建时. 基于区域卫生信息平台的疾病预防控制业务应用与数据共享[J]. 中国卫生统计, 2014, 31(6): 1087-1089. |

2022, Vol. 25

2022, Vol. 25